2020年 第39卷 第1期

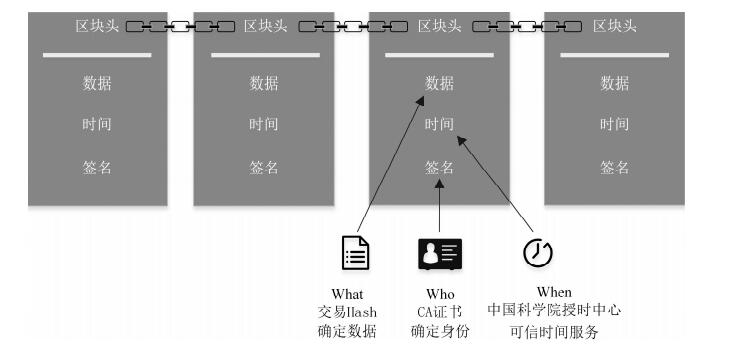

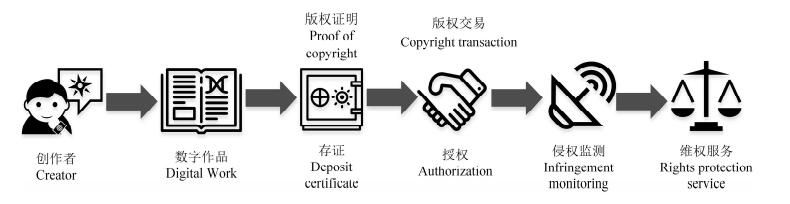

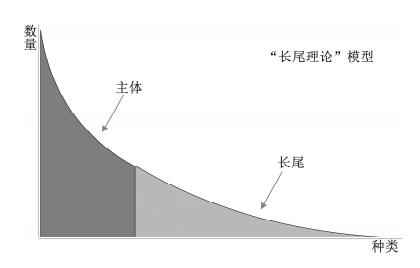

人类已经叩响了区块链时代的大门,但在地质领域,区块链的应用几乎还处于空白的状态。哪怕是像深时数字地球(DDE)这样极具雄心的大科学项目,也没有意识到区块链技术有助于分散在科学家个人或实验室的“长尾数据”的有效收集和利用。地质科学信息是一个超大型共享数据库,需要许多人彼此信任去协作完成数据库的改写,区块链将是非常好的支撑技术。区块链基于其系统特性和智能合约提供有丰富交互接口,特别是其具有去中心化、不可篡改、隐私保护特性,为区块链技术在地质领域应用提供了重要的基础。地质勘查实物、资料、数据的溯源管理,面向更广泛科学共同体的长尾数据的收集,应该是区块链地质应用的重要突破口。地质通证使打造全球地质社区成为可能。

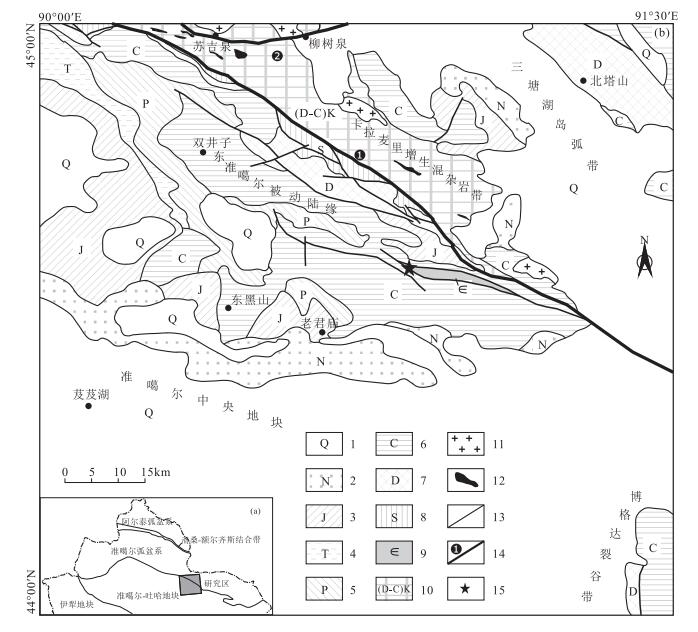

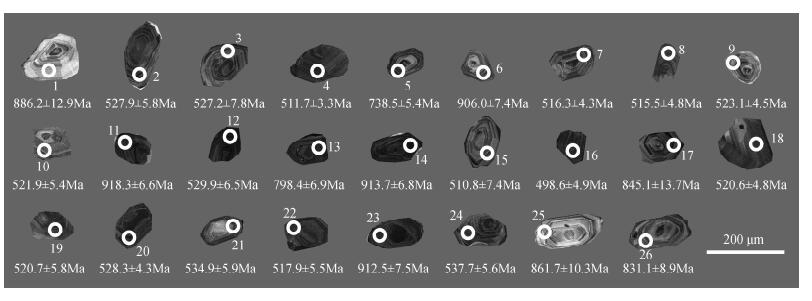

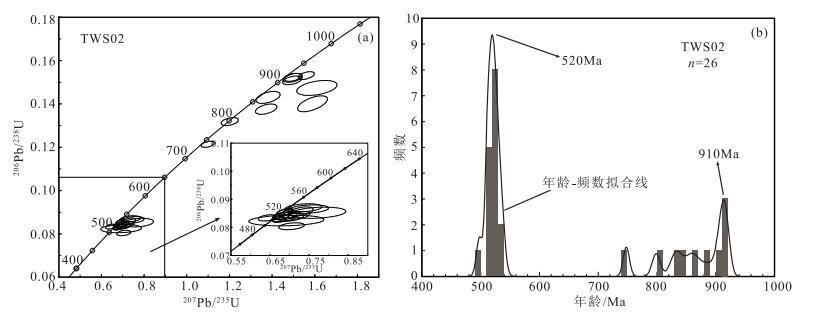

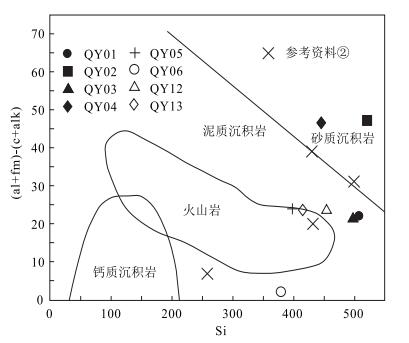

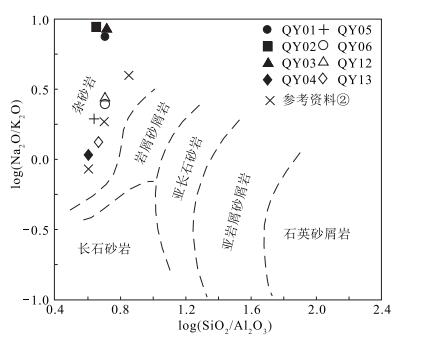

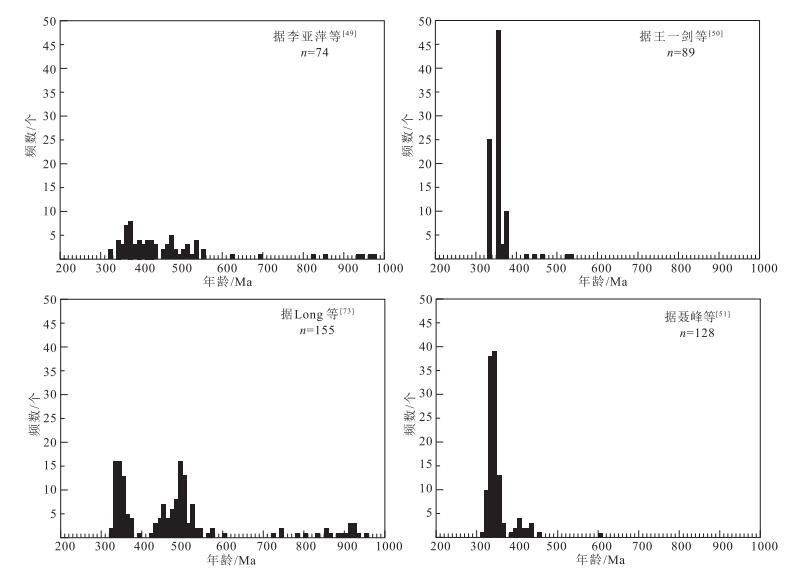

老君庙岩群出露于准噶尔盆地东北緣,发育一套高绿片岩相-角闪岩相变质岩,其形成时代和构造背景长期以来存在争议。对钾长糜棱片岩进行锆石U-Pb定年,结果显示老君庙岩群年龄值主要集中在500~54OMa之间,少数为新元古代早期(740~920Ma),根据最年轻的峰值年龄(约520Ma)将老君庙岩群时代重新厘定为早寒武世。利用岩石地球化学特征对老君庙岩群进行原岩恢复,显示其具有大陆壳的特征,原岩建造类似复理石建造,其形成的构造环境应属陆緣海环境。关于准噶尔盆地基底属性的问题一直没有定论,通过本次研究,结合区域资料,认为东准噶尔地区存在前寒武基底。

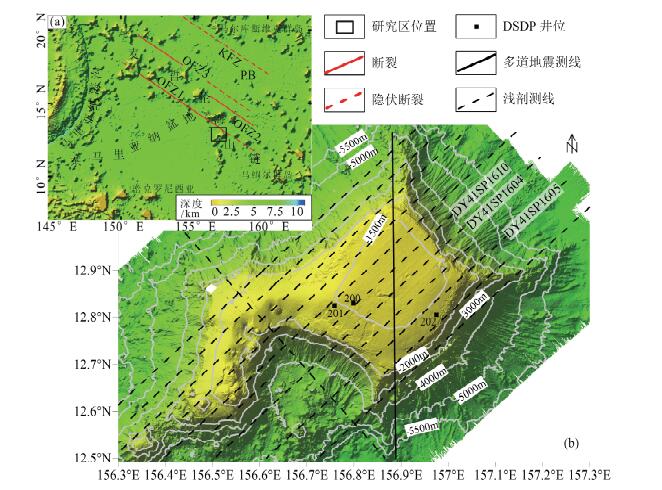

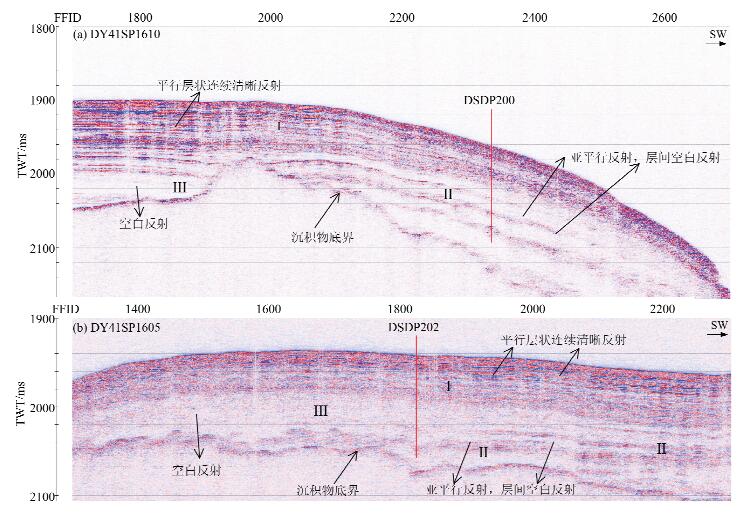

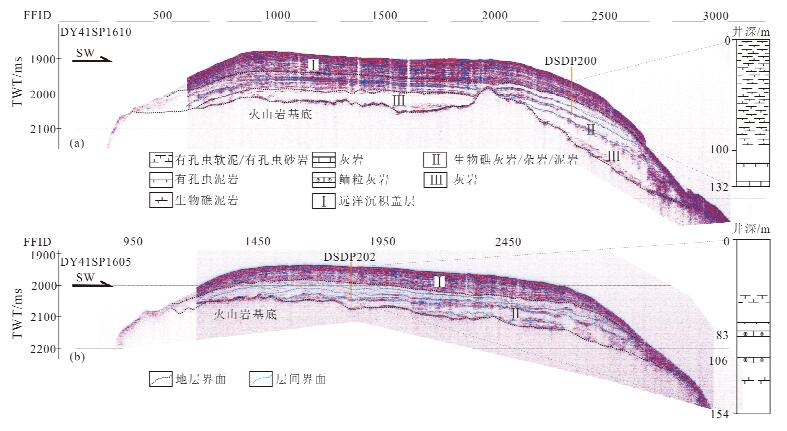

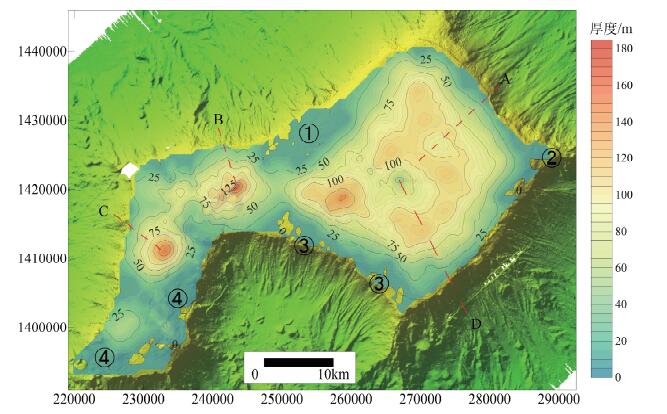

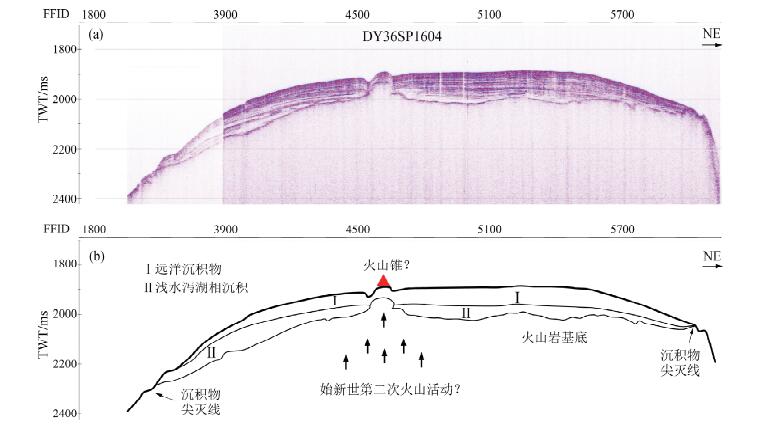

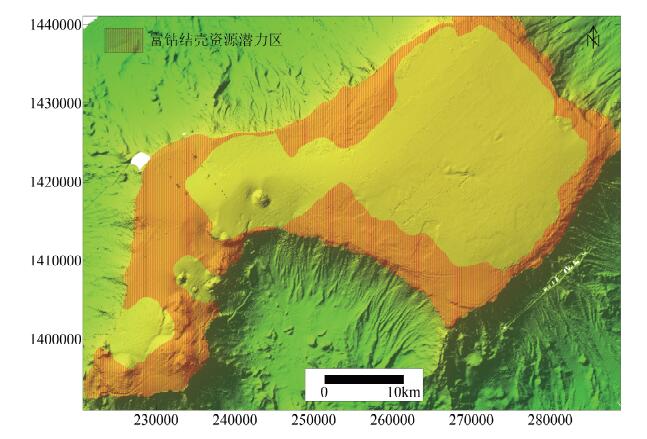

基于中国大洋36和41航次浅地层剖面数据,结合DSDP钻井及国内外相关研究,对西太平洋维嘉平顶山顶部沉积物的浅地层剖面特征、沉积环境、沉积时代、沉积物厚度分布特征等进行了研究,发现3种主要的地层反射特征,分别代表3个沉积单元;山顶沉积物的厚度分布呈现出3个沉积中心区和4个基岩裸露/沉积物稀薄区的特点;平顶山东部的沉积异常可能与始新世的第二次火山活动有关。根据富钴结壳的生长和发育特点,结合维嘉平顶山的沉积物分布特征,圈定了结壳资源潜力分布区。维嘉平顶山作为中国重要的富钴结壳合同区块,本次研究对其富钴结壳资源进一步的勘探工作具有指导意义。

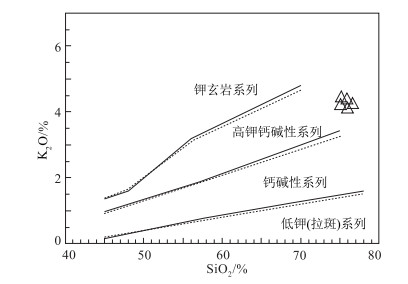

通过对小兴安岭南部二长花岗岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年和岩石地球化学分析,确定了其形成时代及岩石成因。测得二长花岗岩的同位素年龄为188±2Ma,形成于早侏罗世。地球化学特征显示其富硅、富碱,CaO、Fe203、TiO2、MnO、MgO和P2O5的含量较低,A/CNK=0.95~1.12,A/NK=1.17~1.32,属于准铝-弱过铝质、高钾钙碱性系列岩石;富集大离子亲石元素Rb、K和高场强元素Hf、Zr、Th,相对亏损大离子亲石元素Ba、Sr和高场强元素Nb、Ta、Ti和P;稀土元素总量(∑REE)较高,配分曲线分布型式为轻稀土元素(LREE)相对富集、重稀土元素(HREE)相对亏损的右倾型,表现出轻微的负Eu异常。元素地球化学特征表明,二长花岗岩显示出I型花岗岩特征。结合区域研究资料,小兴安岭南部早侏罗世二长花岗岩的形成应与古大平洋板块向欧亚大陆下的俯冲作用和蒙古-鄂霍茨克洋向额尔古纳地块之下的俯冲作用,即双向俯冲作用的弧后伸展环境相对应,其岩浆起源于下地壳物质的部分熔融。

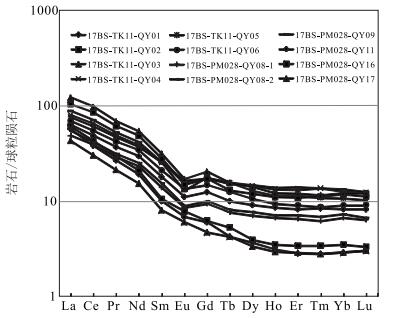

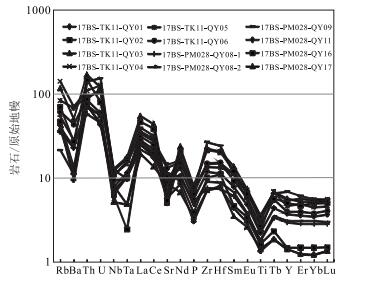

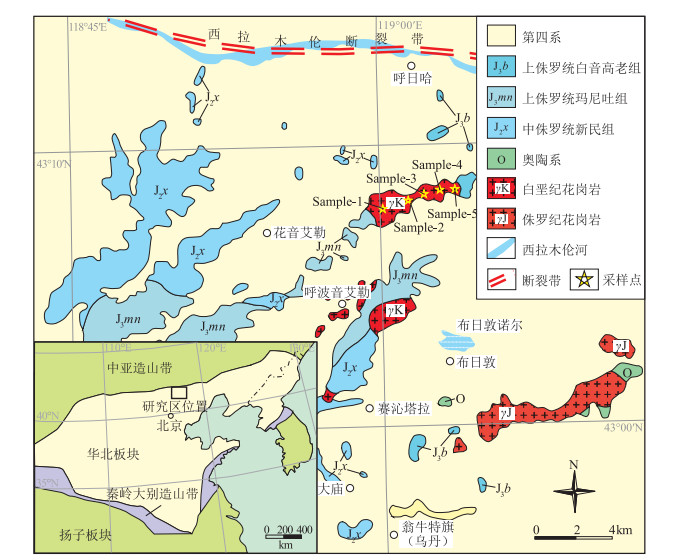

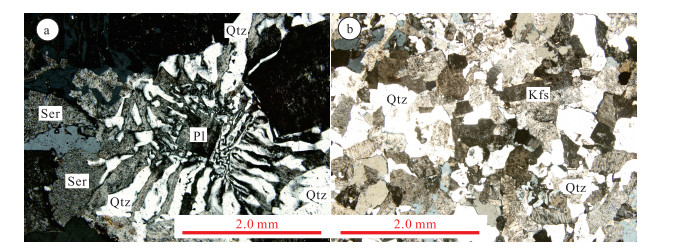

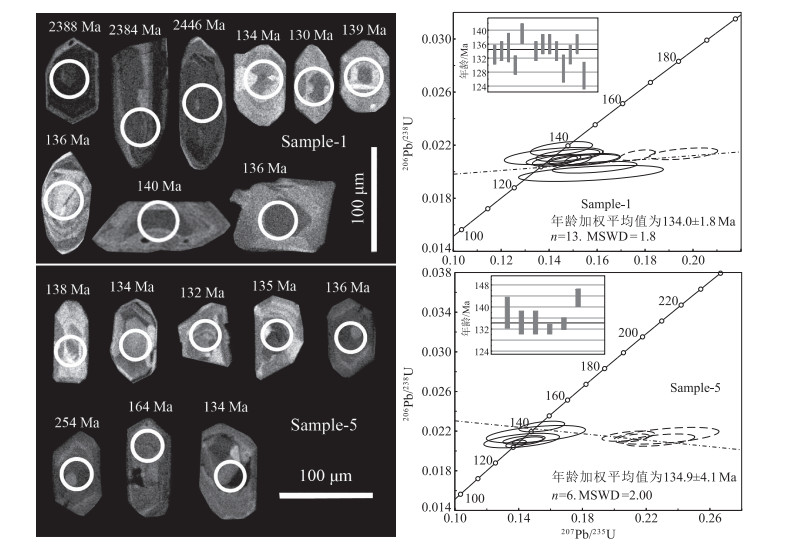

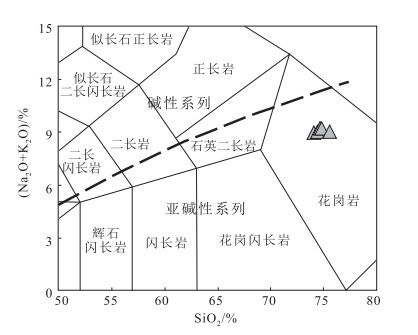

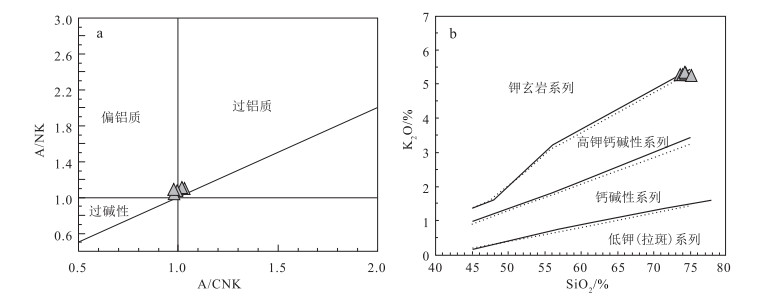

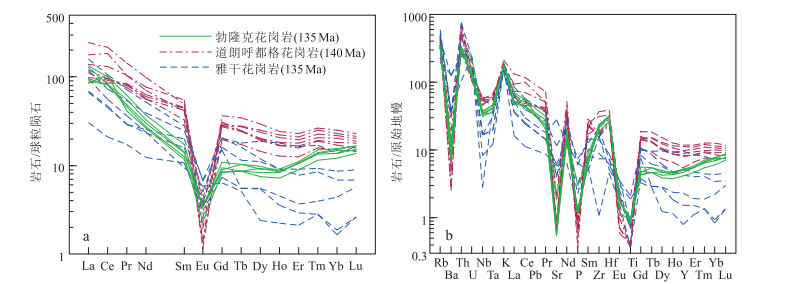

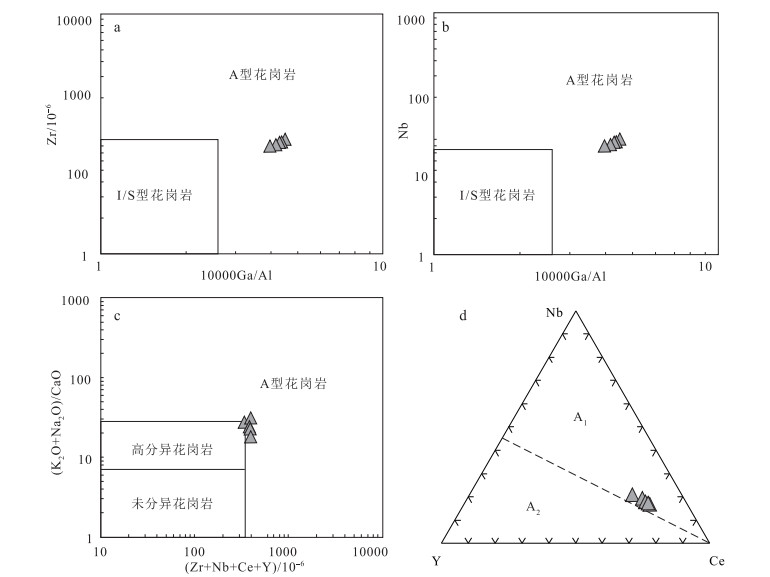

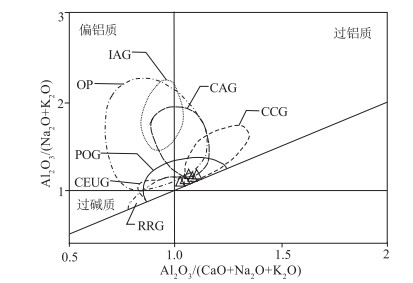

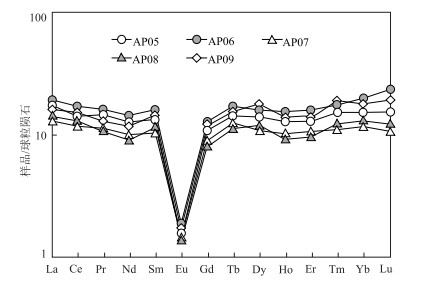

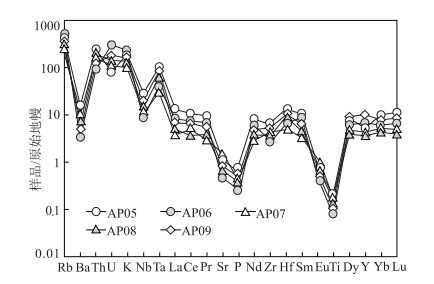

内蒙古翁牛特旗勃隆克岩体位于华北板块北缘,侵位于上侏罗系火山岩地层中。详细的岩相学研究显示,勃隆克花岗岩具有粒状结构、蠕虫结构和文像结构,块状构造,部分斜长石已绢云母化、泥化。对勃隆克花岗岩进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb定年,获得134.0±1.8Ma和134.9±4.1Ma的侵位年龄,表明其形成于早白垩世。地球化学特征显示,花岗岩属于高钾钙碱性系列,有较高的SO2(74.1%~75.6%)、Na2O+K2O(8.98%~9.2%)、Rb(210×10-6~225×10-6)含量和10000×Ga/Al(2.69~2.80)、Rb/Sr(5.8~18.9)值,具有较低的CaO、MgO、Ba和Sr含量。铝饱和指数A/CNK=0.99~1.03,属于偏铝质或过铝质A型花岗岩。稀土元素球粒陨石标准化图解显示,轻稀土元素相对富集,负Eu异常明显;在原始地幔标准化图解上,Ba、Sr、Nb、Ta、P、T强烈亏损,富集Rb、Th、K、Hf等元素,与华北板块北缘早白垩世A型花岗岩类似。结合区域构造演化,认为勃隆克花岗岩形成于伸展构造背景。晚中生代,华北板块北缘构造体制经历了重大的转变,地壳从挤压体制转为岩石圈减薄和地壳伸展体制,软流圈物质上涌导致上覆地壳长英质物质的部分熔融形成勃隆克A型花岗岩。

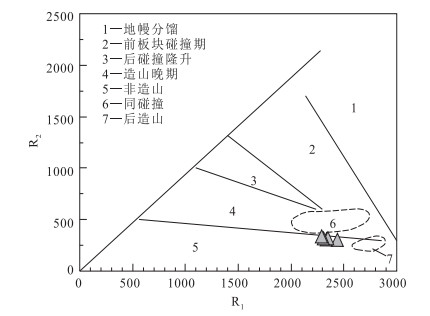

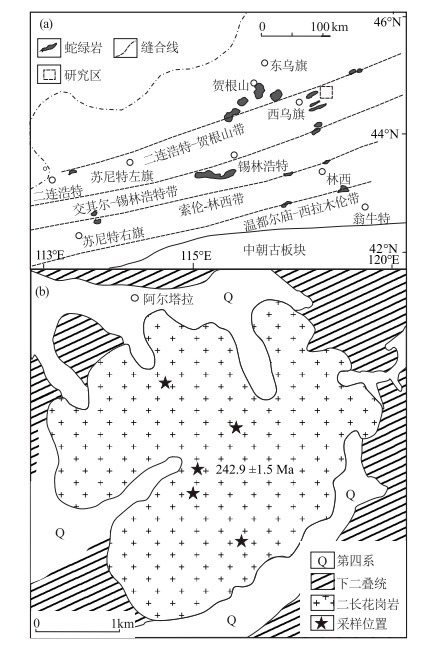

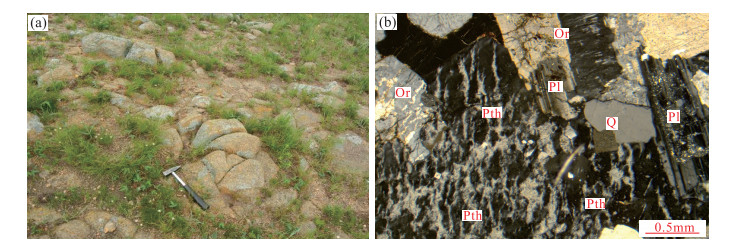

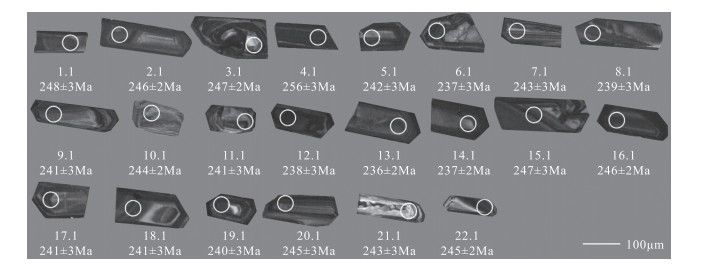

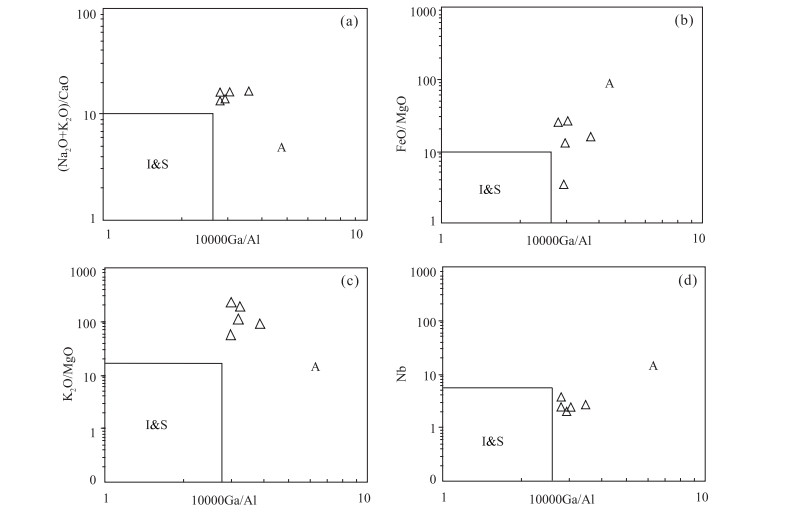

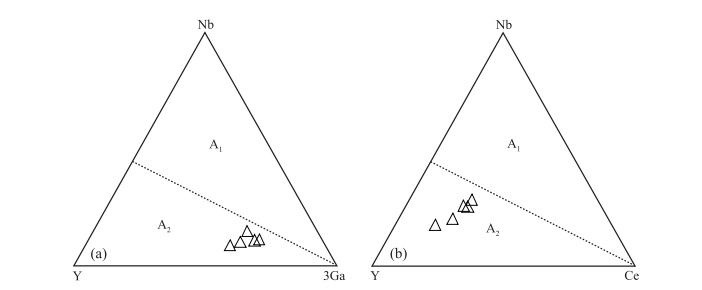

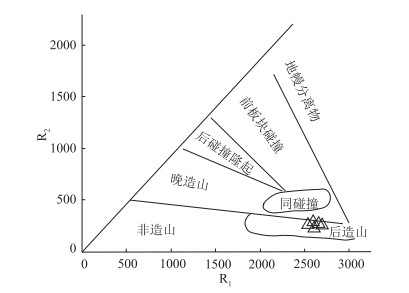

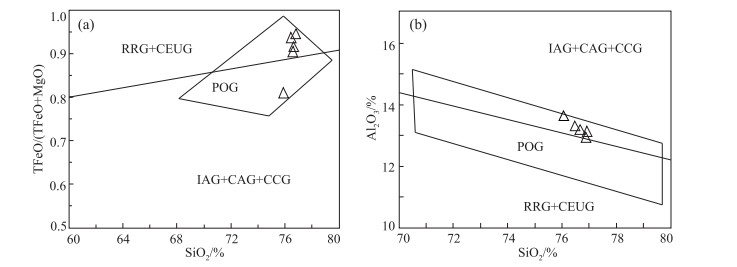

在内蒙古二连-贺根山缝合带新发现西乌旗阿尔塔拉A型花岗岩,岩性为二长花岗岩。锆石LA-ICP-MS U-Pb测年结果显示,该二长花岗岩的侵位年龄为242.9±1.5Ma,形成时代为中三叠世。阿尔塔拉A型花岗岩地球化学特征为高钾钙碱性系列,具有较高的SiO2(75.89%~76.79%)、K2O(4.18%~4.30%)和Na2O+K2O(8.23%~8.57%),贫CaO、MgO、Sr、Ba、Eu、Ti和P,相对富集Ga、Rb和Th。该岩石稀土元素配分曲线为海鸥式,具有显著的负Eu异常(δEu=0.11~0.14)。在地球化学判别图解上,阿尔塔拉A型花岗岩显示A2型后造山花岗岩特征,其形成于后造山伸展环境。结合二连-贺根山缝合带蛇绿岩、岛弧型-后造山型岩浆岩的时空演化关系,古亚洲洋二连-贺根山洋盆可能在二叠纪晚期闭合,并在三叠纪进入后造山伸展构造演化时期。

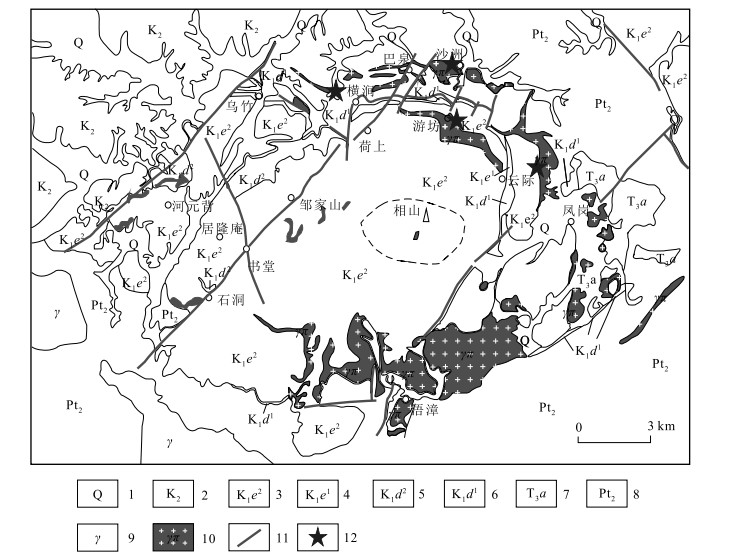

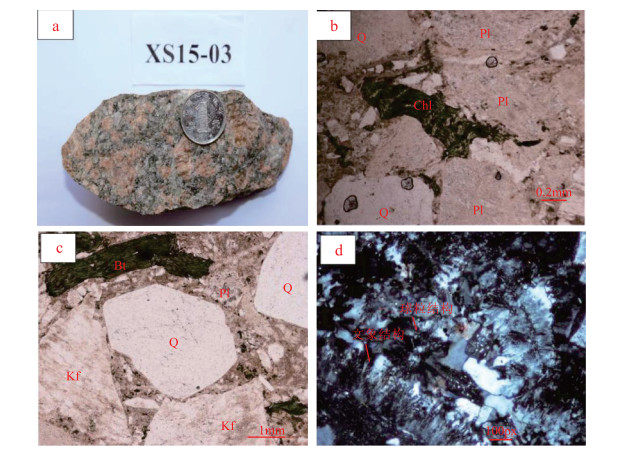

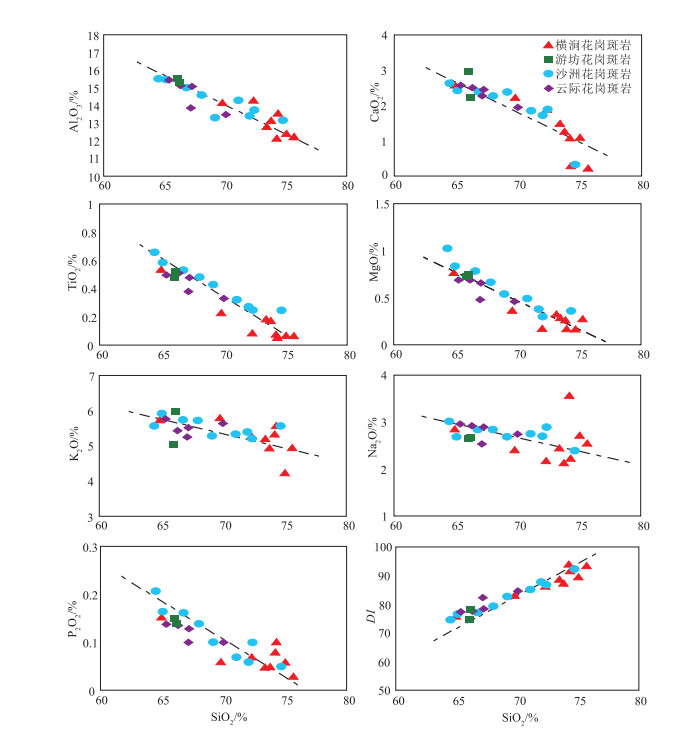

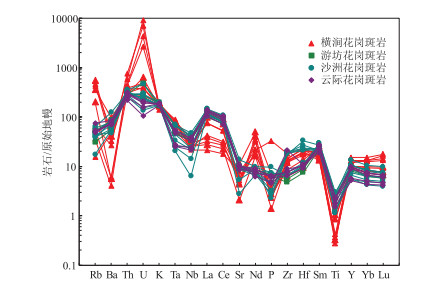

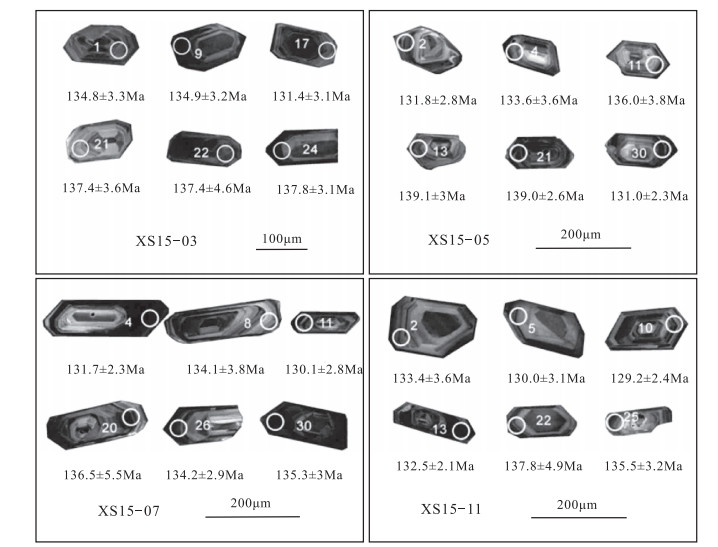

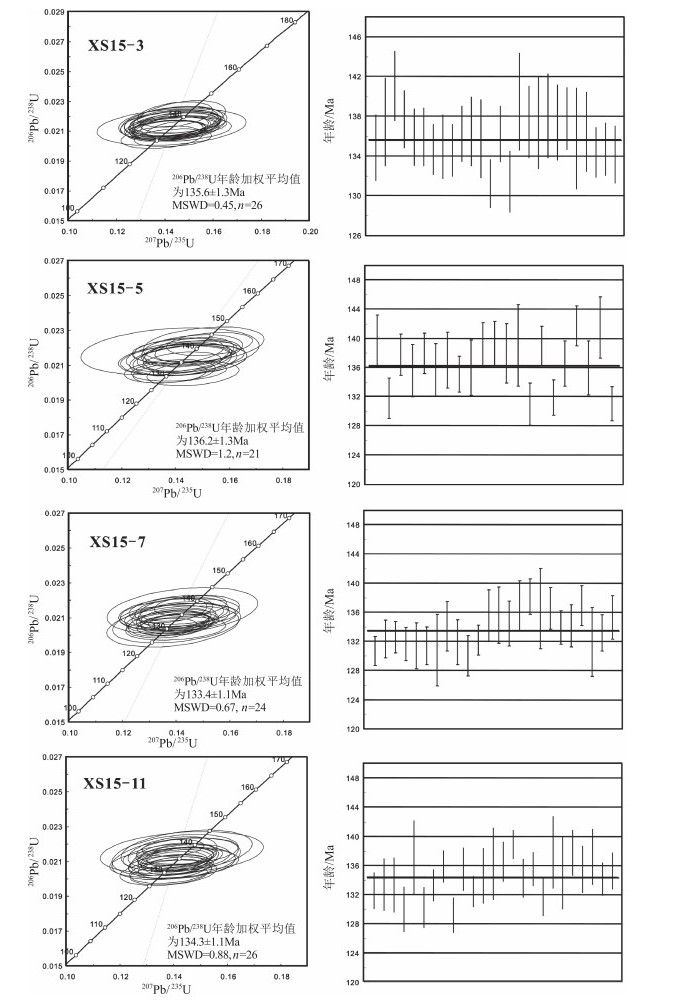

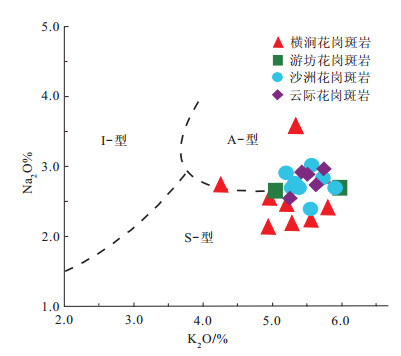

相山铀矿田是中国迄今为止发现的最大的火山岩型铀矿床,其北部主要铀矿类型为花岗斑岩型铀矿床,铀成矿在时空和成因上与超淺成侵入相的花岗斑岩有关。前人多针对某一具体矿床含矿主岩开展工作,获得的花岗斑岩成岩年龄数据相差较大,影响了对相山花岗斑岩型铀矿的深入研究。选择相山北部横涧、游坊、沙洲、云际等铀矿床的含矿主岩——花岗斑岩系统开展野外地质调查、地球化学特征和LA-ICP-MS锆石U-Pb定年研究,以期厘定相山花岗斑岩型铀矿床含矿主岩的成岩时代和成因类型。花岗斑岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年结果显示,横涧、游坊、沙洲、云际的花岗斑岩206Pb/238U年龄加权平均值分别为135.6±1.3Ma(MSWD=0.45,n=26)、136.2±1.3Ma(MSWD=1.2,n=21)、133.4±11Ma(MSWD=0.67,n=24)及134.3±1.1Ma(MSWD=0.88,n=25),集中在132~137Ma之间,属于早白垩世。研究认为,相山北部花岗斑岩成因类型界于A型花岗岩与S型花岗岩之间的过渡型,为A-S型花岗岩。花岗斑岩岩浆起源于中元古代地壳,地壳物质作为主要成分参与了花岗斑岩的形成,同时有少量地幔物质的加入。花岗斑岩为板内构造界境下伸展体制的产物,可能是由于太平洋板块俯冲后,因板块后撤导致岩浆侵入作用的结果。

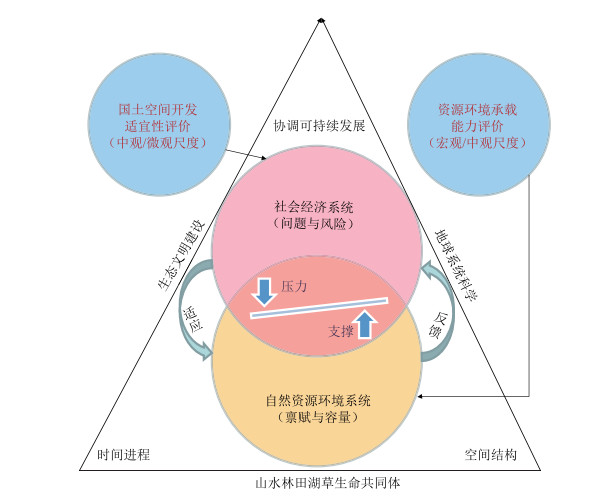

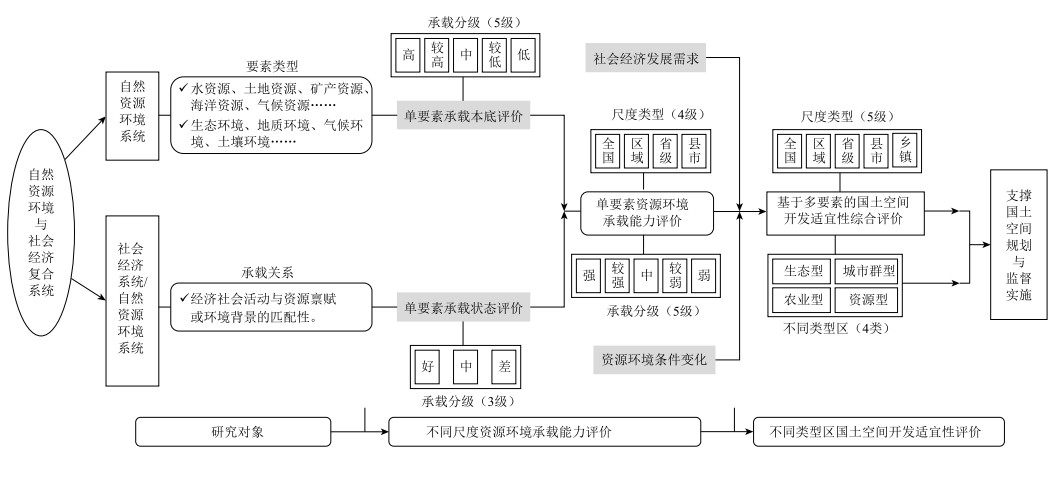

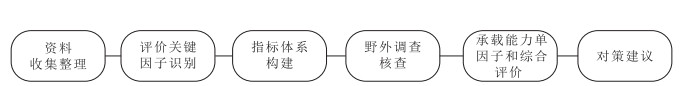

资源环境承载能力评价是进行国土空间规划和用途管控的基础性工作,越来越受到国家重视。在资源环境承载能力研究实践中,以自然资源环境系统及其与社会经济系统的关系为主要研究对象,创新性提出了"资源环境承载协调理论",并基于此理论初步建立了不同空间尺度的地质资源环境承载能力评价技术方法,构建了地质环境、地下水资源、矿产资源等不同资源环境要素的承载能力评价指标体系,包括承载本底评价指标和承载状态评价指标。规范了不同尺度的资源与环境承载能力评价流程,为有序推动全国、区域及市县尺度的自然单元和行政单元的地质资源环境承载能力评价工作提供了强有力的。

如何分析区域资源环境与社会经济之间的协调匹配程度,是促进区域经济可持续发展首先需要厘清的问题。基于资源环境承载协调理论,构建了基于双曲距离协调度的资源-经济系统的协调分析模型方法。根据该模型对全国依赖地下水资源且开发程度较高的514个县的地下水资源和经济数据进行了协调关系分析,评价了各县地下水资源禀赋与其承载的经济体之间的协调关系水平,结果显示2个系统之间的协调匹配程度及空间上具有较大差异性。东北和西北大部分地区处于地下水资源与经济协调的正向区间,区域经济发展仍具有一定潜力,华北及南方大部分地区处于负向协调区间,经济的发展超越了地下水资源的承载能力。

随着近几十年河北省经济社会的快速发展、人口增长和城镇化水平的不断提高,产生了大量崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害,影响了河北省经济社会又好又快发展。产生这些地质灾害的主要原因就是人类活动强度超出了当地的地质环境承载能力。为客观分析河北省地质环境承载能力,建立了河北省地质环境承载能力评价指标,并分别进行了河北省地质环境承载能力本底和状态评价。通过对评价结果的研究分析,提出了新的地质环境承载能力状态评价指标和方法,为将来建立多方协同的资源环境承载能力监测预警长效机制提供了参考。

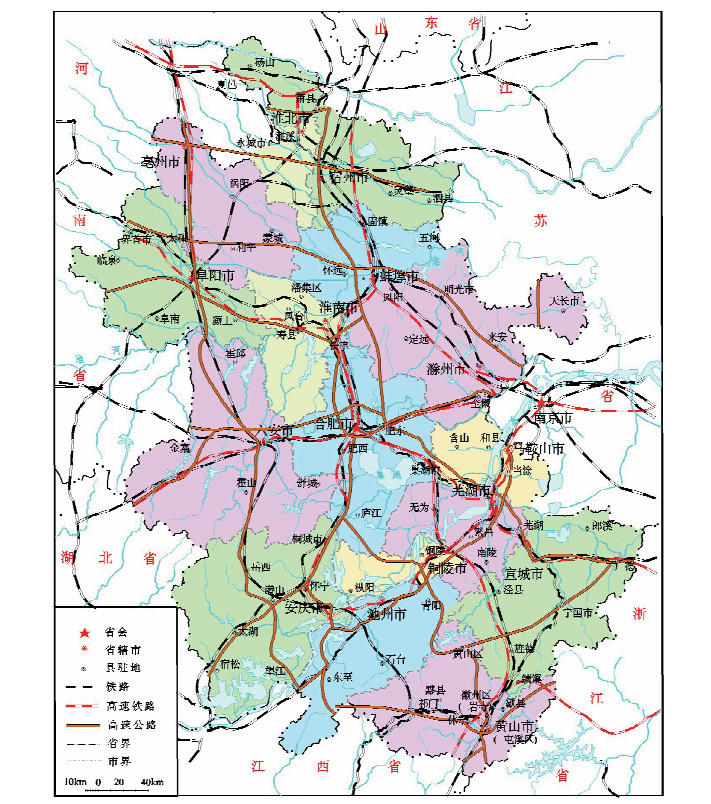

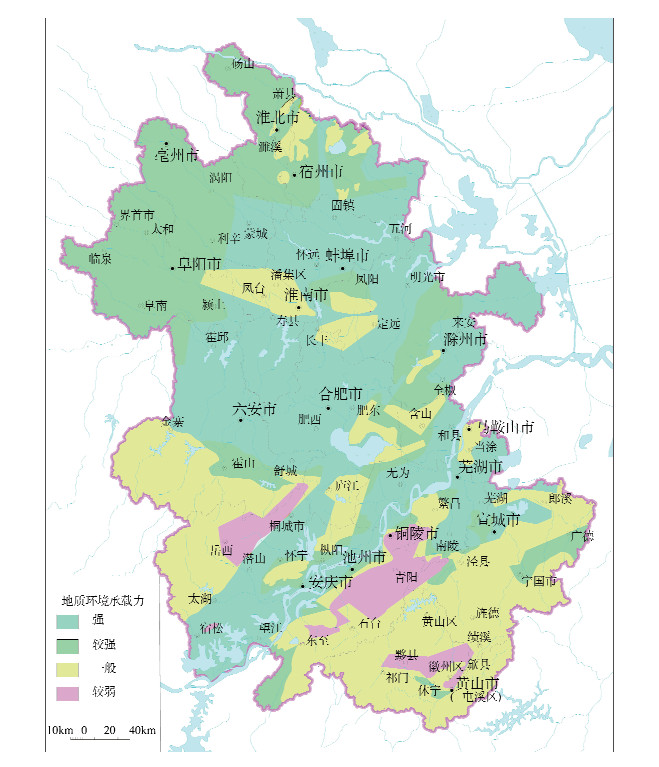

通过分析安徽省地质环境特点,选取其中8个地质环境因子建立了地质环境评价指标体系,采用专家打分法确定权重,利用层次分析法进行了地质环境承载能力综合评价。结果显示,安徽省地质环境承载能力总体较强;仅大别山区、黄山市、池州市-铜陵市-芜湖市等矿山集中开采区承载能力较弱,面积占比4.78%。根据安徽省地质环境承载能力特征,提出了针对对大别山区、皖南山区开展地质环境保护和针对安徽省地下水超采区进行修复的建议,为国土空间开发提供科学参考。

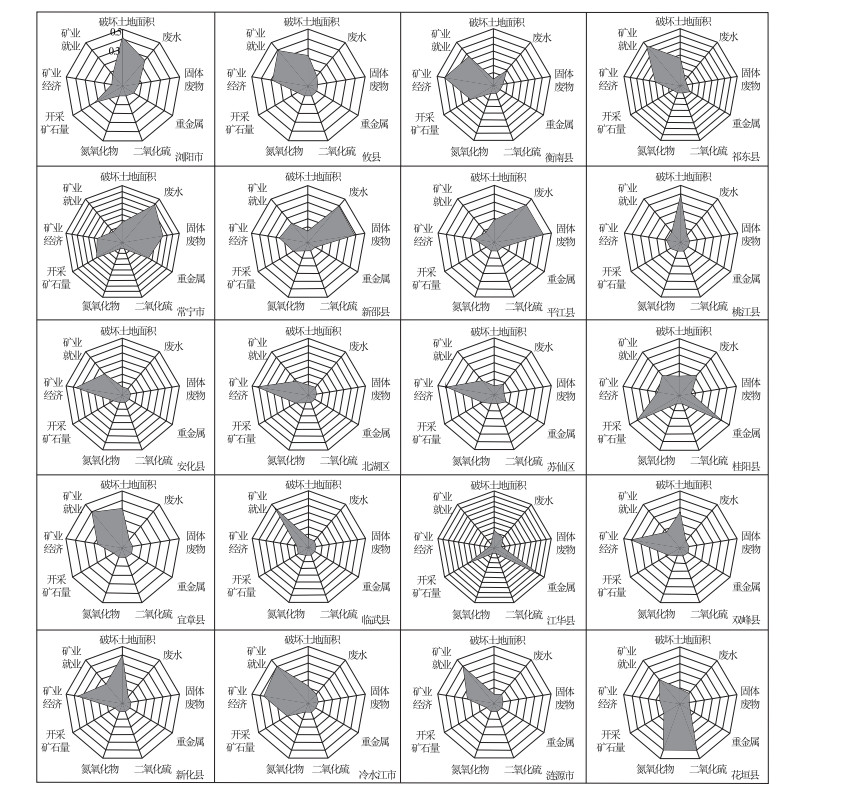

在分析矿产资源支撑社会经济发展特征的基础上,定义矿产资源承载能力为一定时期内,在尽可能减少资源和生态环境损耗的前提下,区域矿产资源维持经济社会发展的能力。根据定义和数据可获取原则,选取开采矿石量、破坏土地面积、排污量为投入的资源环境指标,矿业经济、矿业就业为产出的经济社会效益指标,以湖南省20个资源型县(市、区)为例,采用DEA模型开展了实证研究。研究结果显示,苏仙区、安化县矿产资源承载能力高,北湖区、临武县、新化县、涟源市、攸县矿产资源承载能力较高,衡南县、祁东县、江华县、双峰县、新邵县矿产资源承载能力中等,宜章县、冷水江市、浏阳市矿产资源承载能力较低,桃江县、桂阳县、花垣县、平江县、常宁市矿产资源承载能力低。影响矿产资源承载能力的短板要素主要是"三废"污染较重且治理率较低,采矿占用、破坏土地资源严重,矿业经济疲软、结构亟需优化。实证研究显示,DEA模型可以定量评价矿产资源承载能力情况,较客观地反映了矿产资源承载能力短板要素。

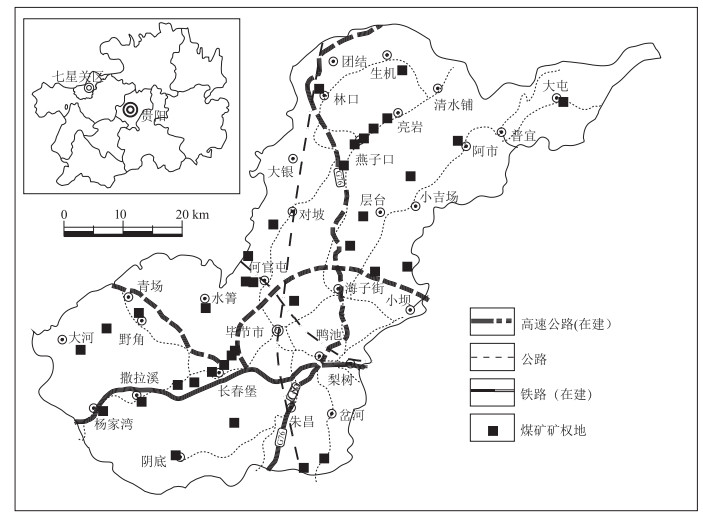

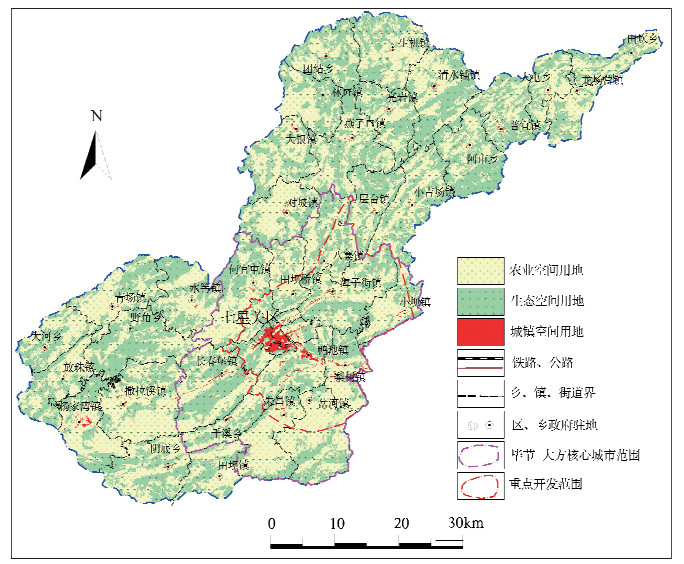

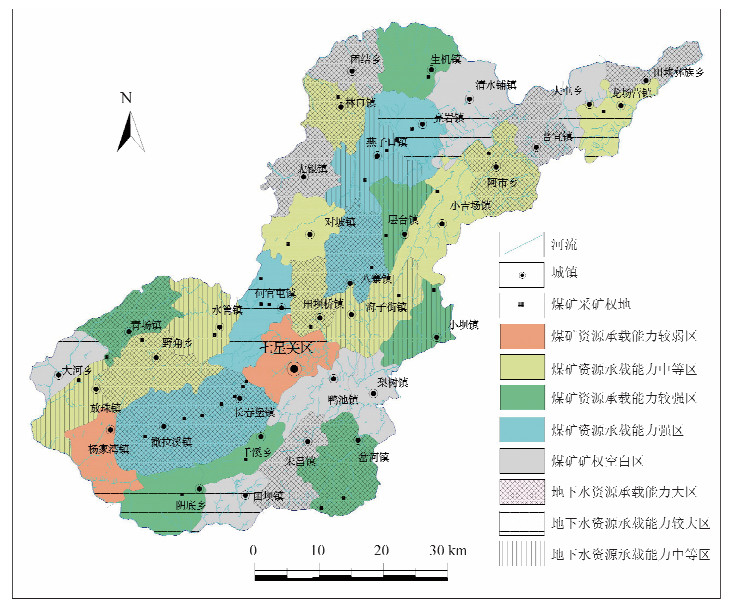

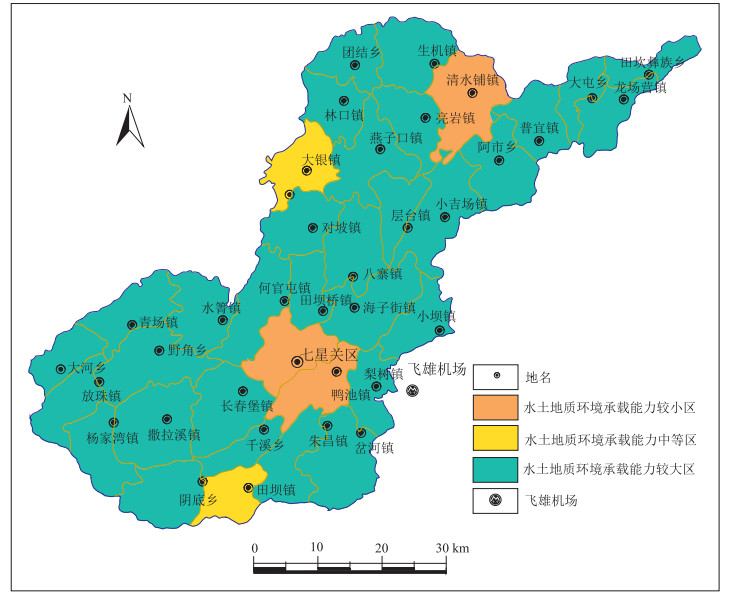

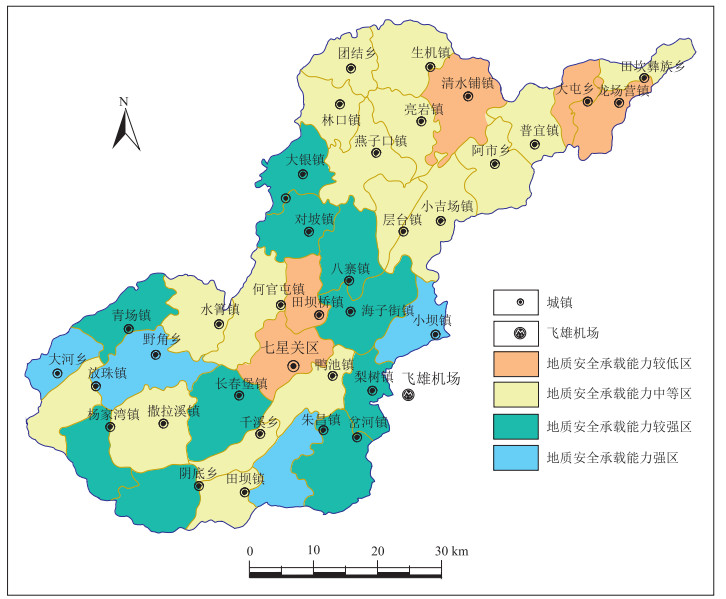

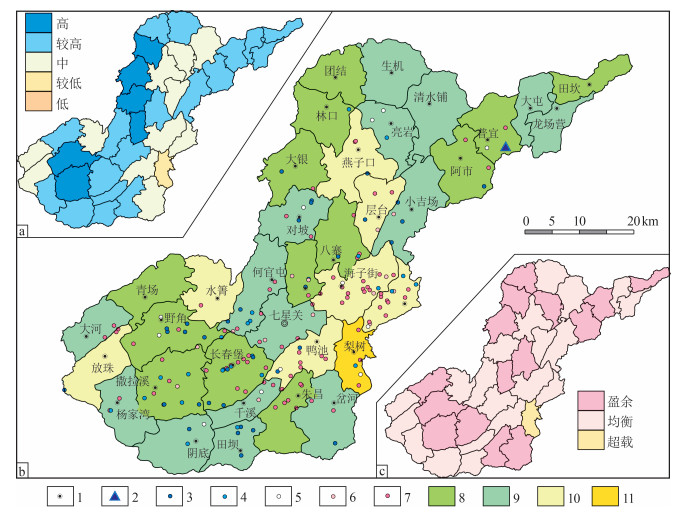

西南岩溶地区是中国重要的生态敏感区,生态地质环境较脆弱,在该类地区探索资源与环境的协调发展,是促进区域可持续发展之路。以乌蒙山集中连片扶贫区中的毕节市七星关区为评价试点,查明了区域地质资源环境现状,探索构建了适用于乌蒙山典型地区的地质资源环境承载能力评价指标体系。评价发现:①七星关区地质资源承载能力总体较强,但空间分布不均;②该地区水土环境承载能力总体较高,但七星关区城区、鸭池镇、清水铺镇等局部地区存在一定的水土环境污染,导致水土环境承载能力较低;③区域地质安全承载能力以中等-较强为主,城区近郊的朱昌和小项地区地质安全承载能力强,是进行城市规划和工程建设的有利地区。评价结果可为区域国土空间规划及"三区三线"划定提供地质依据。

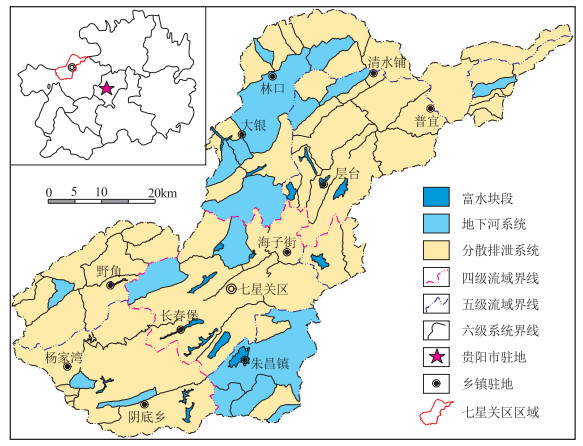

以国家扶贫攻坚重点地区——贵州乌蒙山七星关区为例,参考"全国地质资源环境承载能力评价与监测预警"形成的评价理论和方法,结合岩溶石山区地下水资源水文地质条件及开发利用实际,探索构建岩溶石山区县域范围内地下水资源承载能力评价方法。通过系统评价七星关区地下水资源承载能力,认为该区地下水资源承载能力较大,但资源、开采强度、劣质水分布不均,降低了部分区域地下水资源承载能力。评价结果为区域国土空间规划及"三区三线"划定提供了依据。同时,该评价方法亦为岩溶地区地下水资源承载能力评价提供了借鉴。

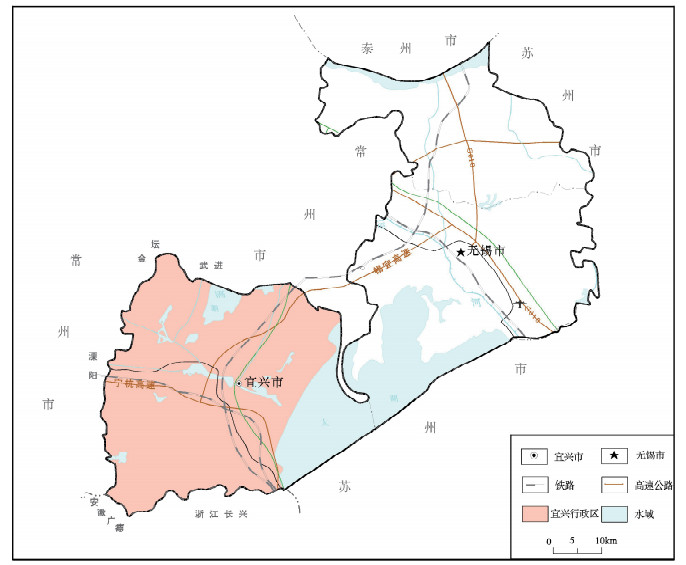

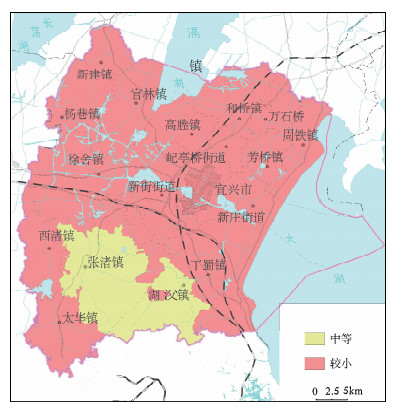

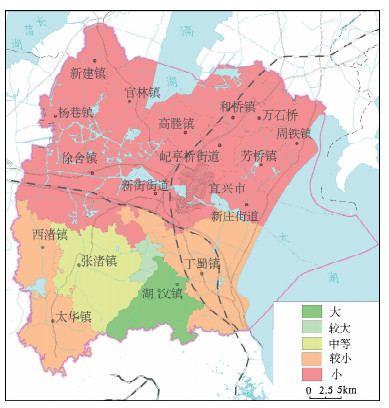

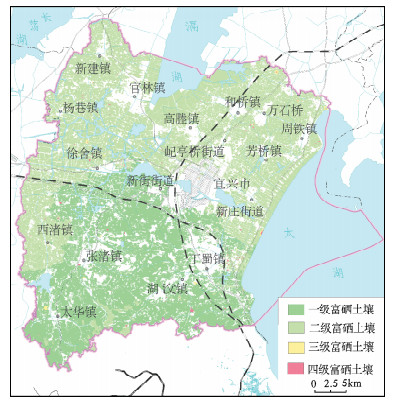

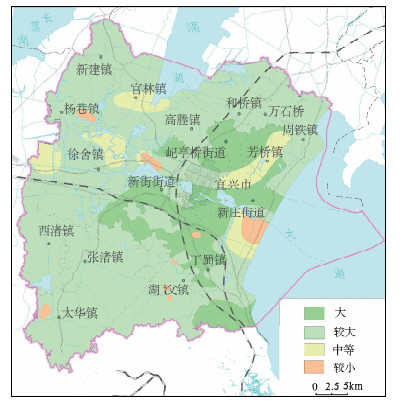

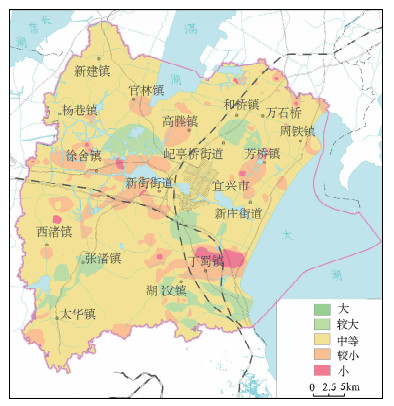

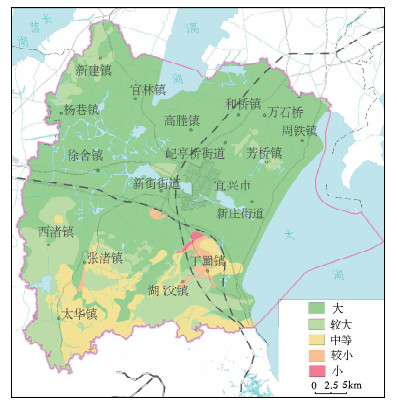

当前资源环境承载能力的研究多针对区域尺度,县域尺度地质资源环境承载能力评价较少。以江苏宜兴市为例,基于承载本底和承载状态建立了评价指标体系,并从地质资源、水土环境和地质安全3个方面,开展了地质资源环境承载能力评价,为县市地质资源环境承载能力评价技术要求制定提供了支撑和参考。评价结果显示,宜兴南部丘陵山区地质资源承载能力大于北部平原区,地质安全承载能力则小于北部平原区,水土地质环境承载能力总体为中等水平,提出宜兴市应加强南部山区资源环境保护与地质灾害防范,中部地区水土污染重点防控,为宜兴市地质资源合理利用与地质环境安全保障提供科学依据。

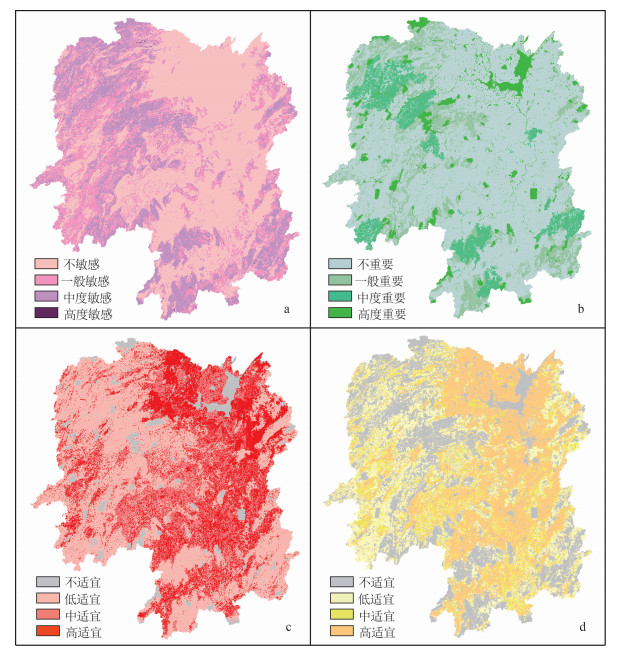

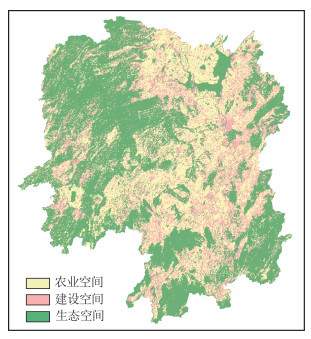

为满足国土空间规划的需求,从自然条件、管理制度构建了建设用地、耕地适宜性评价的禁止性指标和限制性指标。评价中,首先定性分析区域内具体指标对农业、建设等不同功能的限制性,对生态极重要或极敏感区、水域等禁止性指标"一票否决",然后设定不同的指标等级分值、权重,进行综合打分,限制性指标以分值(0~100,分数越高,表示限制性越低,适宜性越高)和权重对国土空间开发适宜性进行限制。结合生态重要性和敏感性评价,以GIS技术为基础,比较同一地块生态、农业、建设适宜性等级,按三者中等级最高的确定空间类型,如果适宜性等级相同,则根据地块的具体资源环境属性、土地利用现状确定空间类型,结合生态系统完整性、农业现代化需求等调整优化生态、农业、建设三类空间。以湖南省为例进行了实证研究,划分建设开发空间20.22%,农业开发空间30.3%,生态保护空间49.48%。