当期目录

2025年 第44卷 第1期

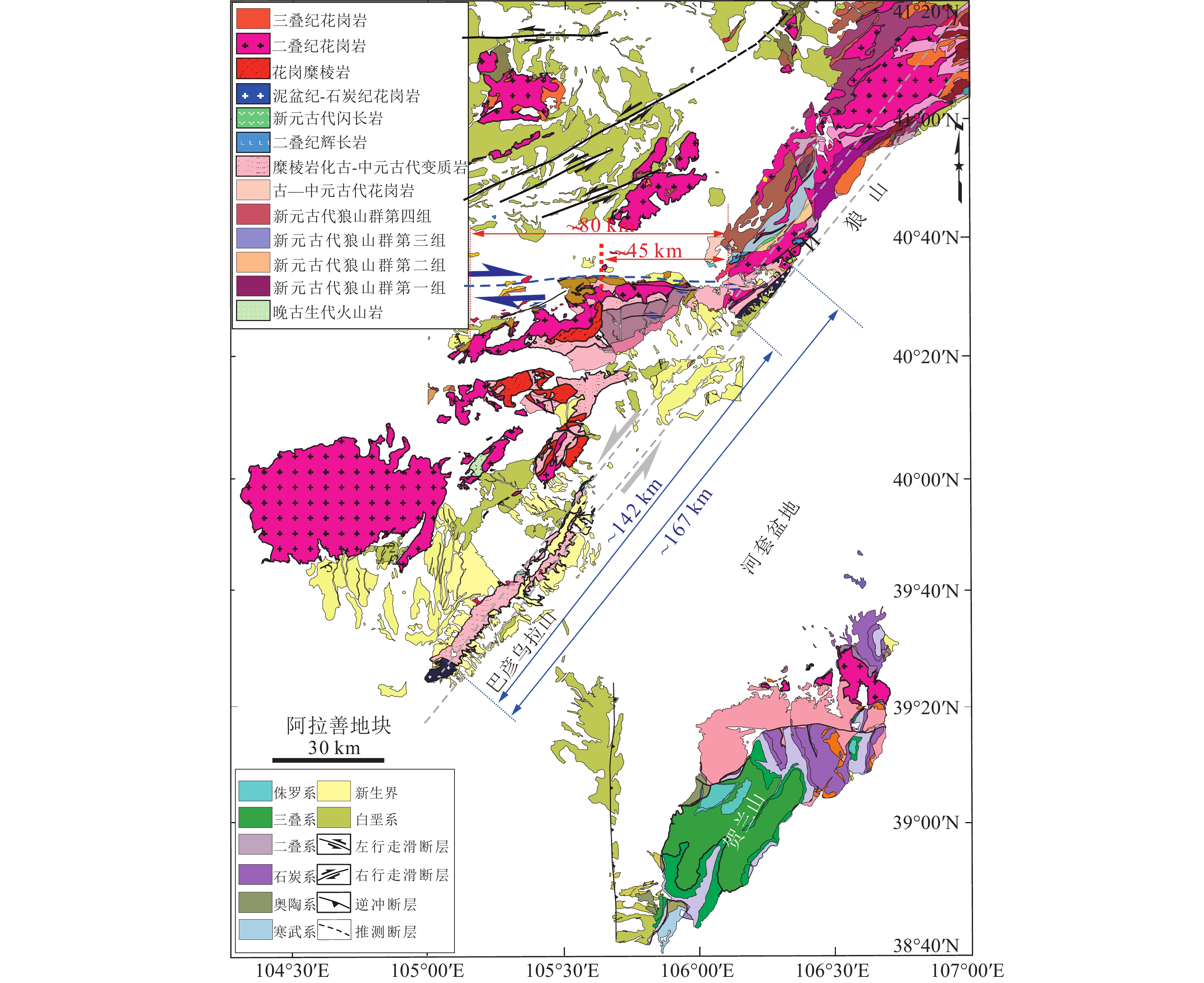

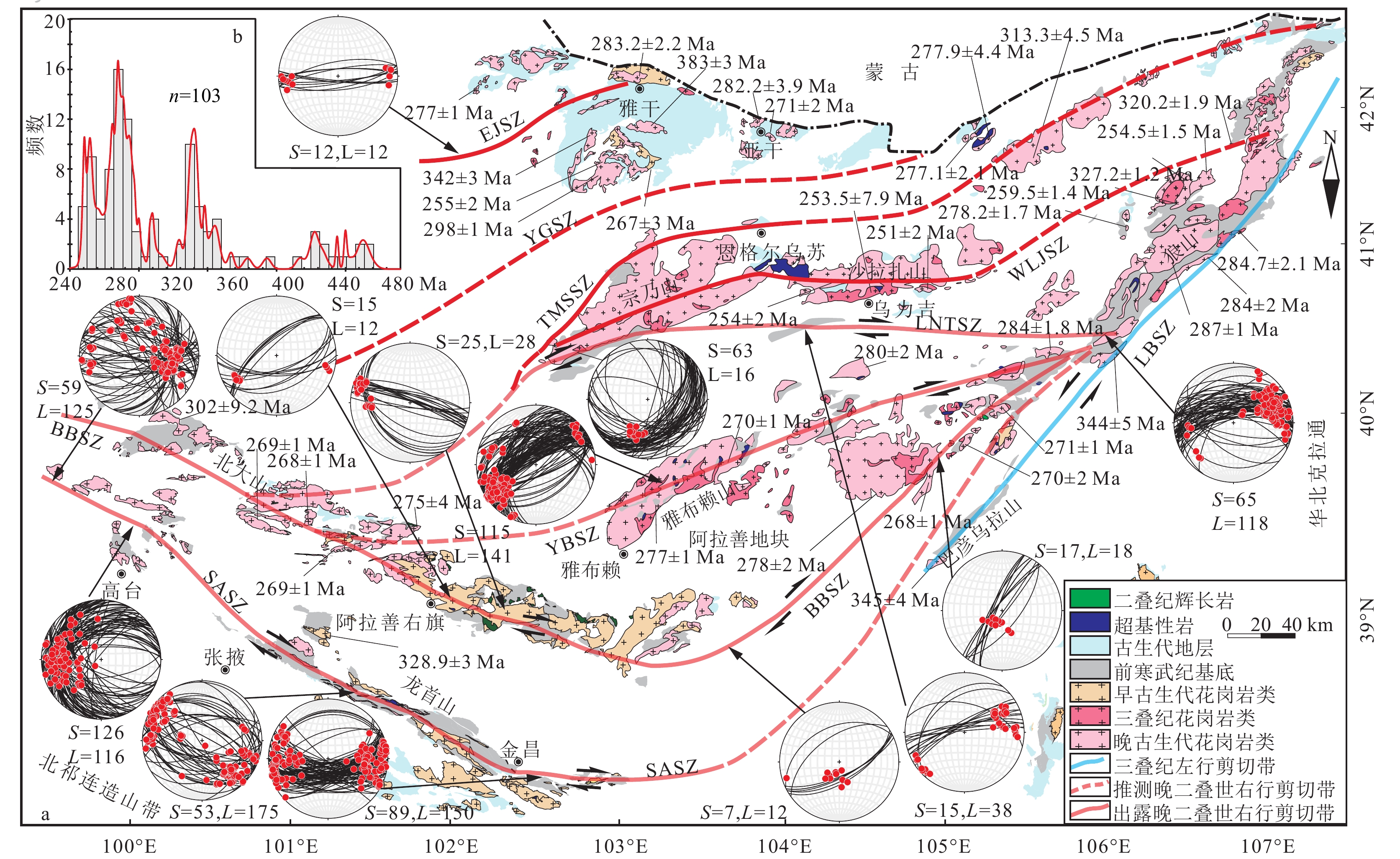

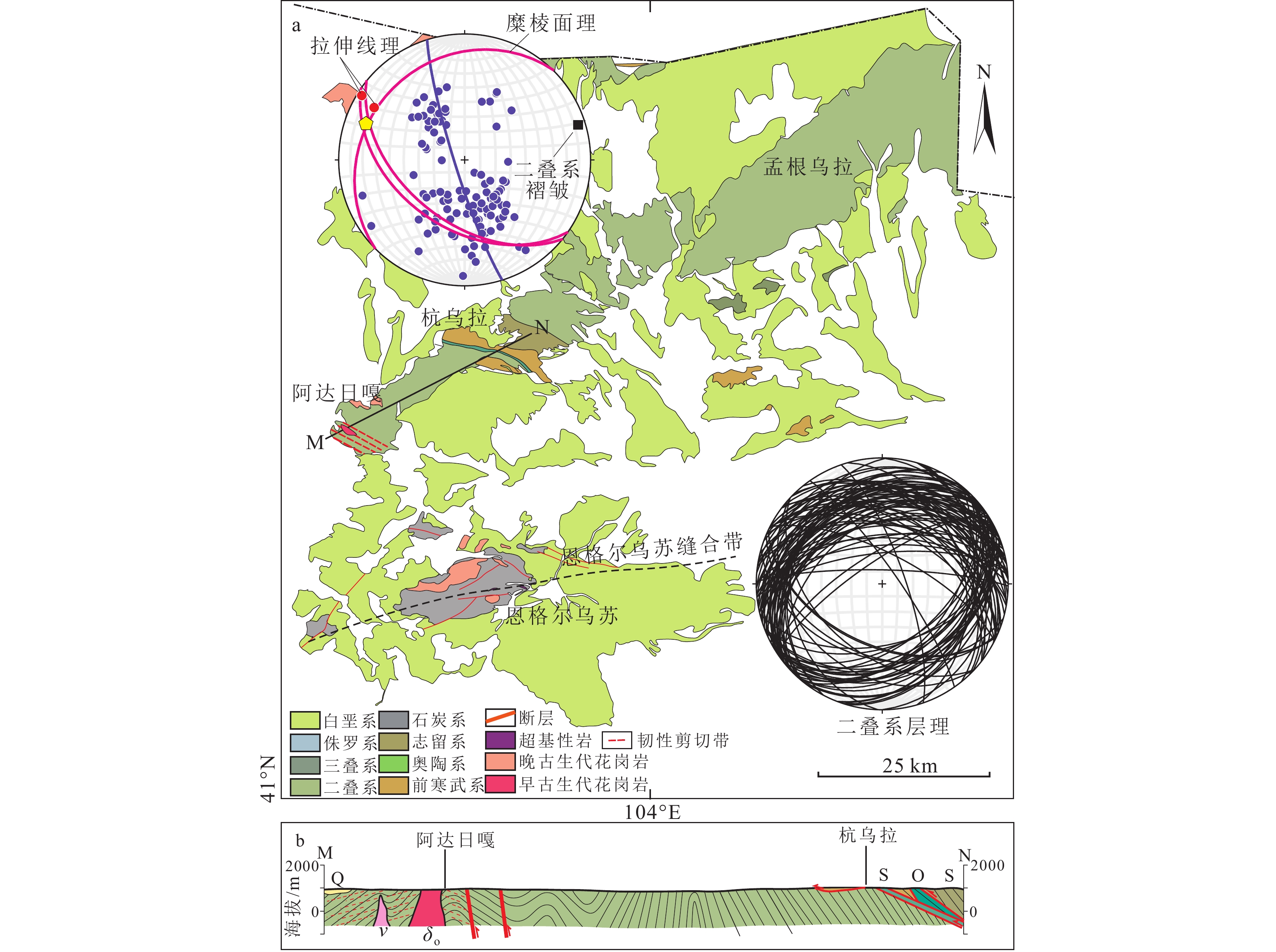

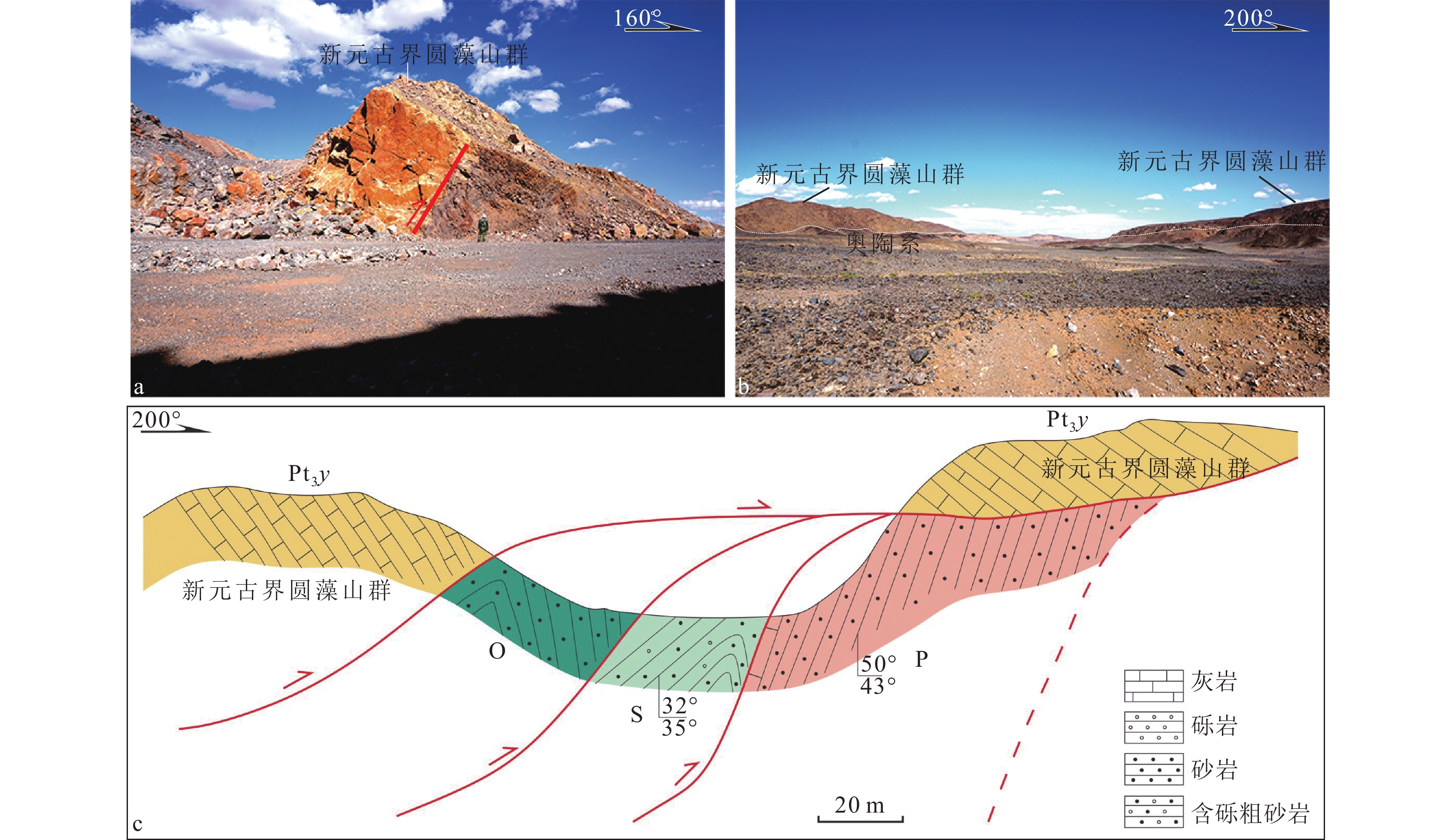

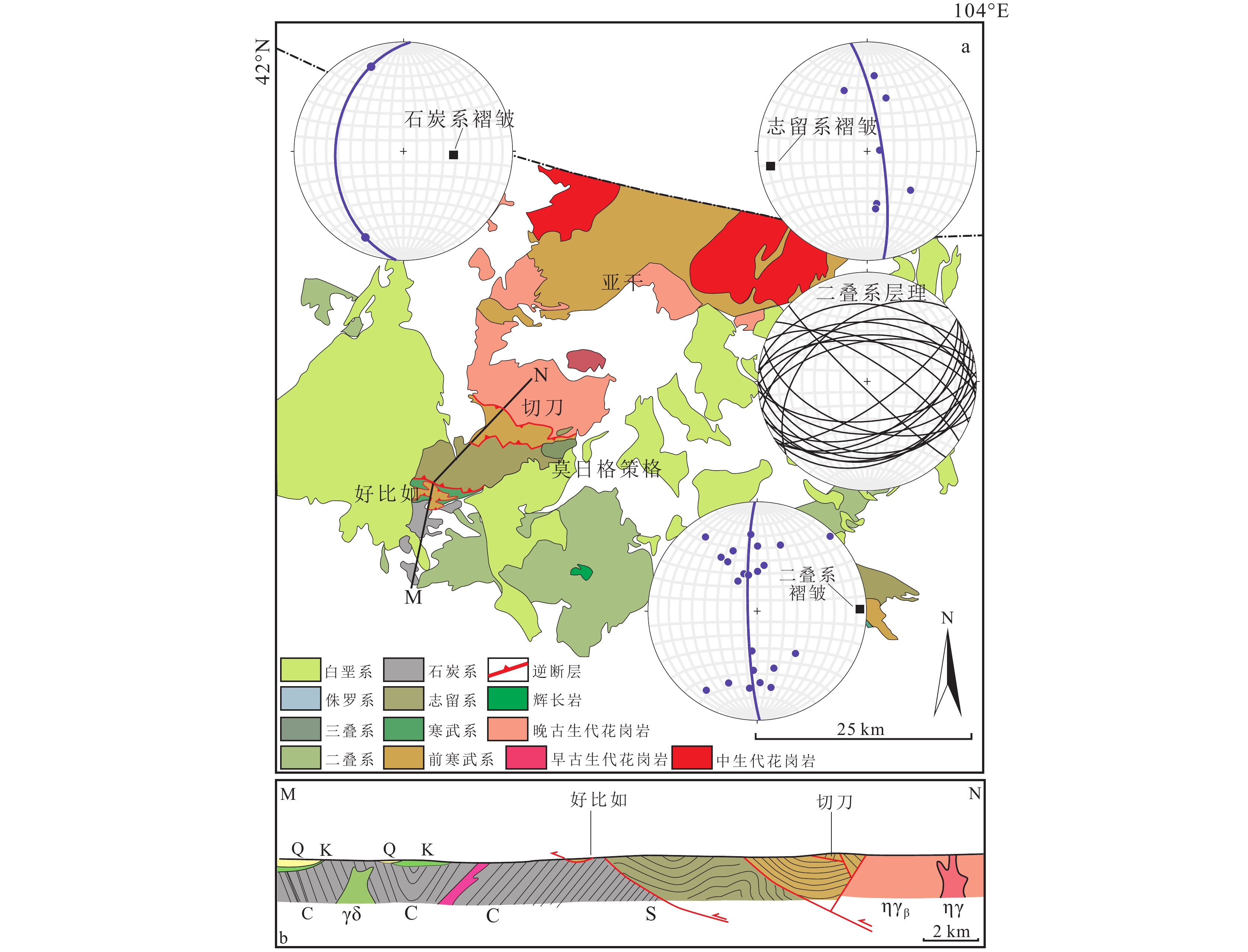

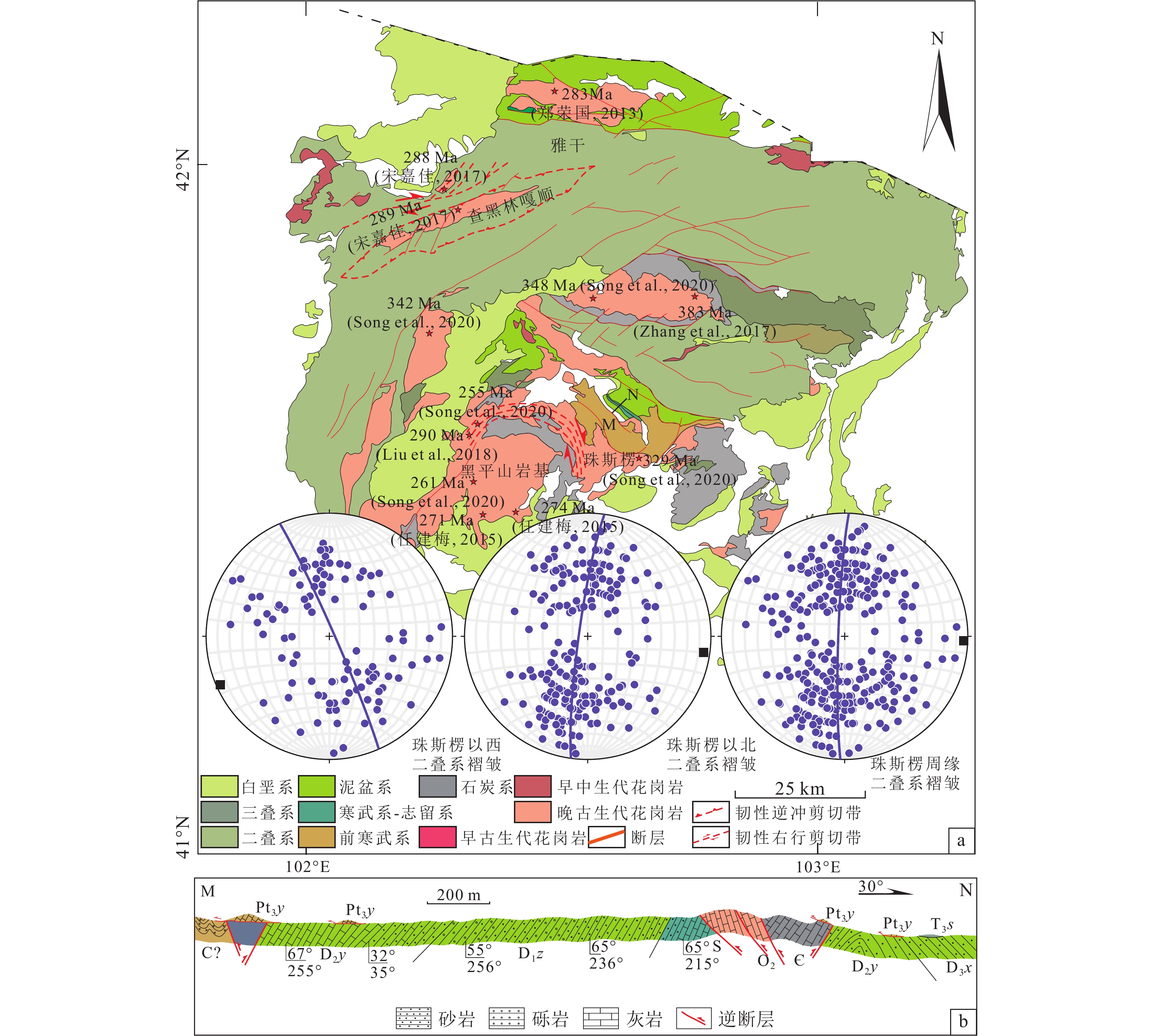

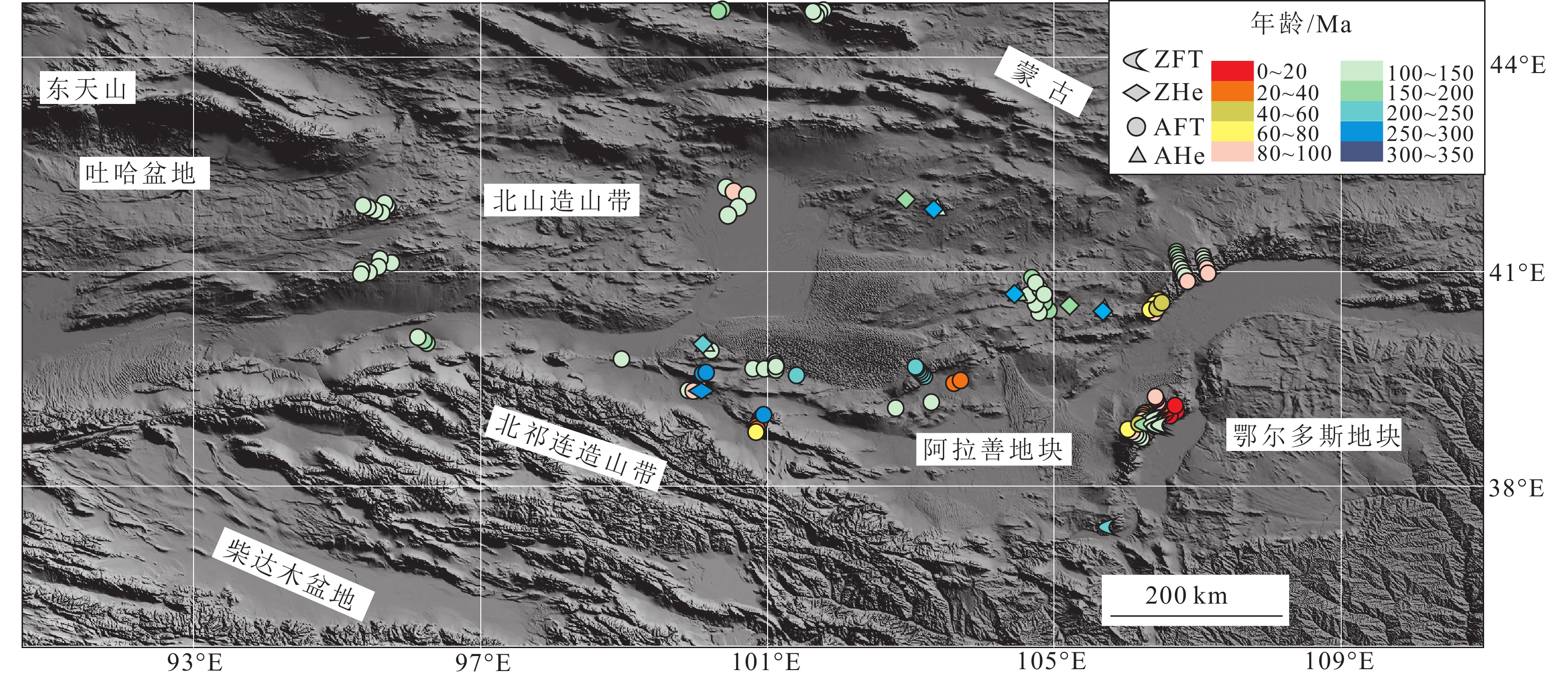

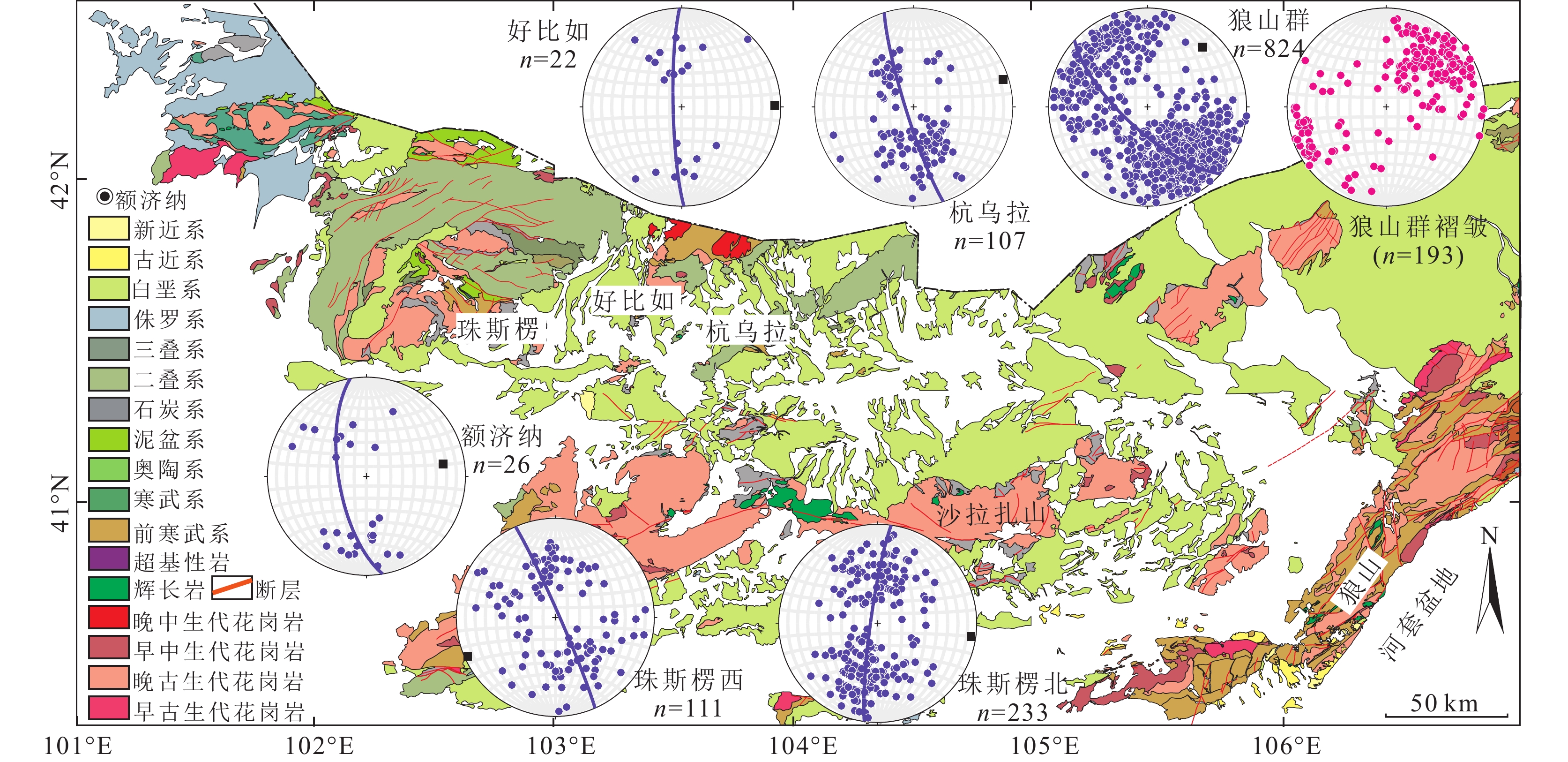

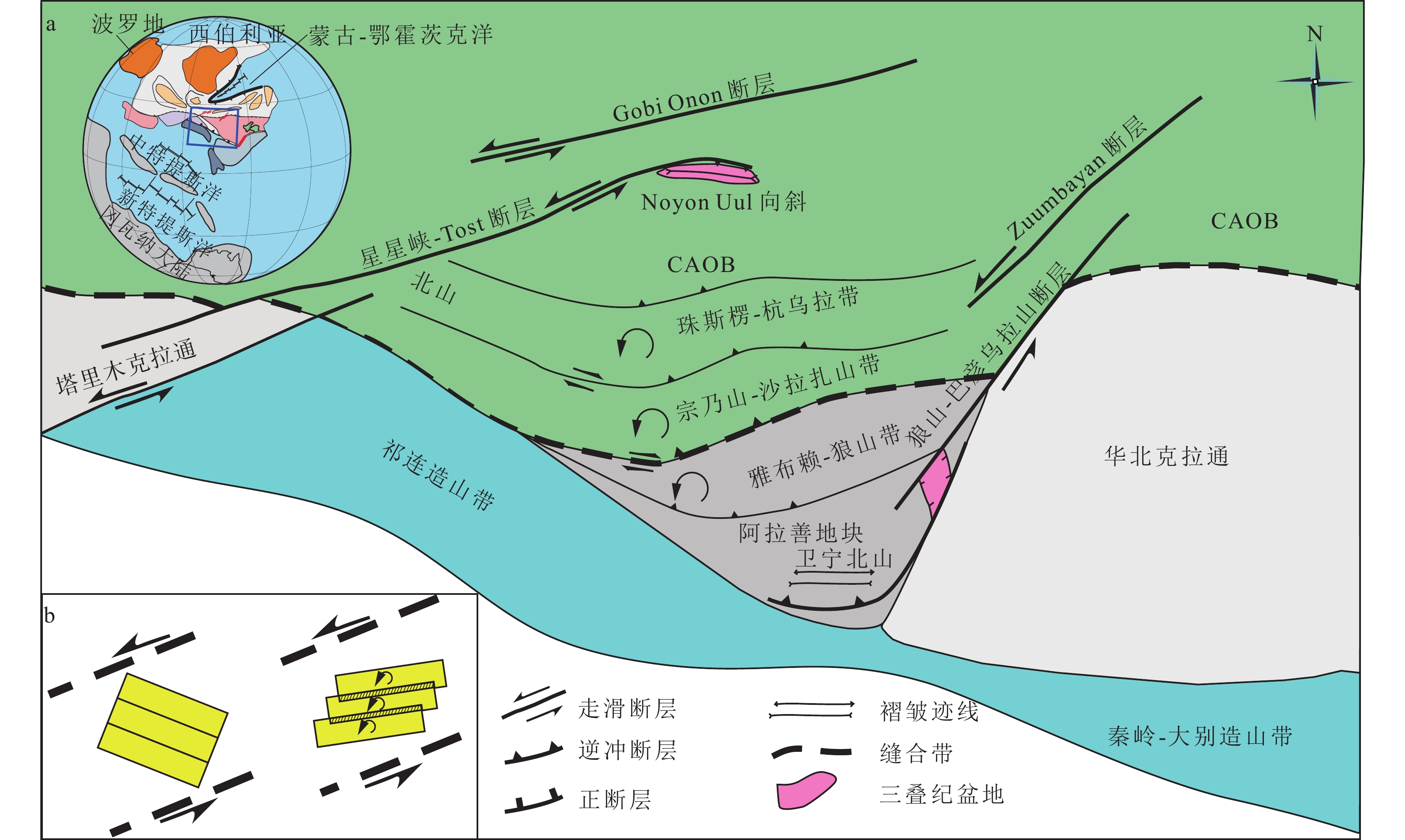

二叠纪—三叠纪是中亚造山带演化的关键阶段,形成了一系列不同性质、机制和时代的变形,可能代表了古亚洲洋俯冲-碰撞-陆内3个重要演化阶段的产物。近年来的工作在中亚造山带中段的阿拉善地区识别出大量的二叠纪—三叠纪变形,但是对这些变形的解释和认识存在很多争论,导致对古亚洲洋关闭时限产生不同认识。

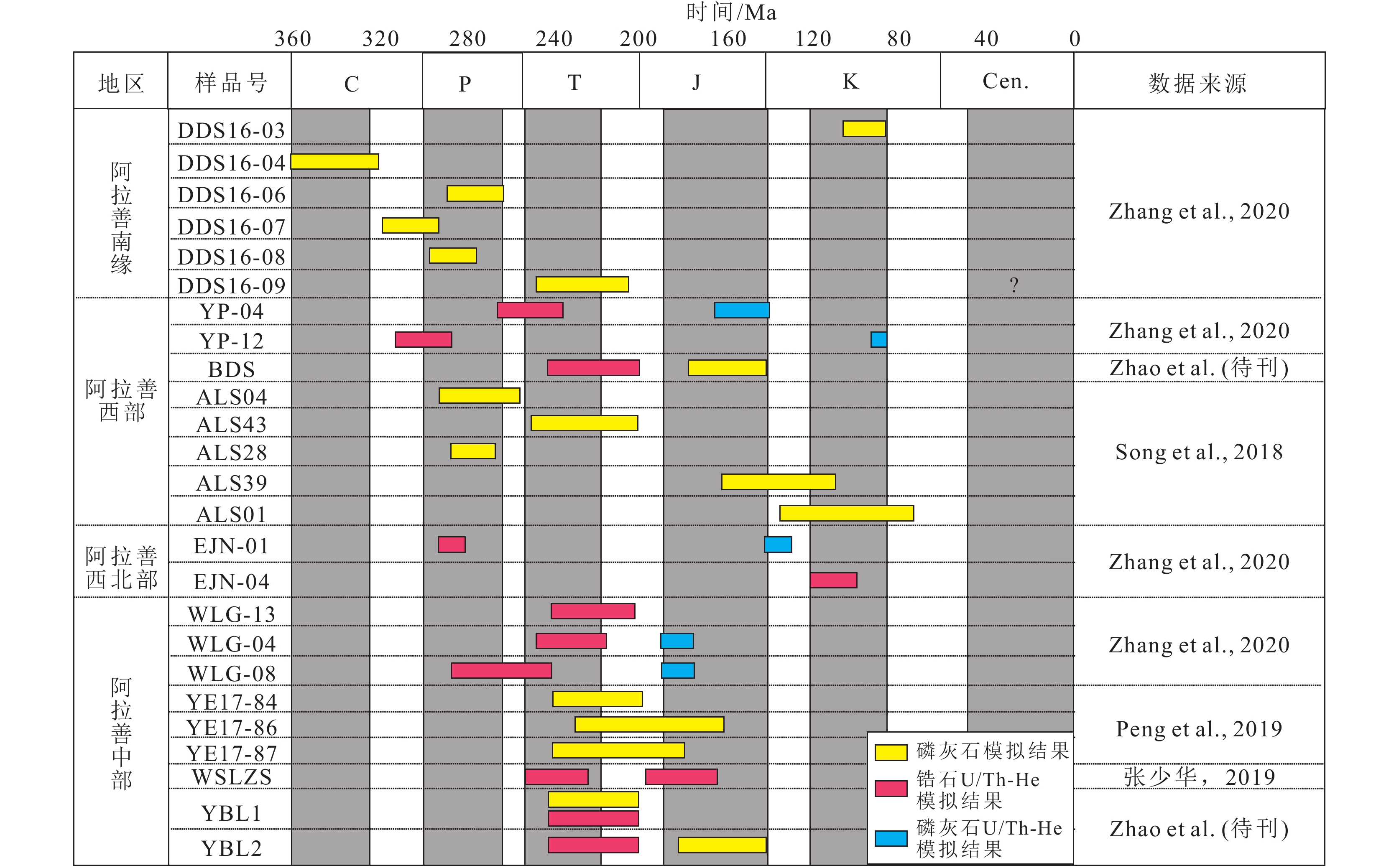

系统介绍目前已知阿拉善不同地区二叠纪—三叠纪变形,厘定了该时期阿拉善地区的构造序列和特点。

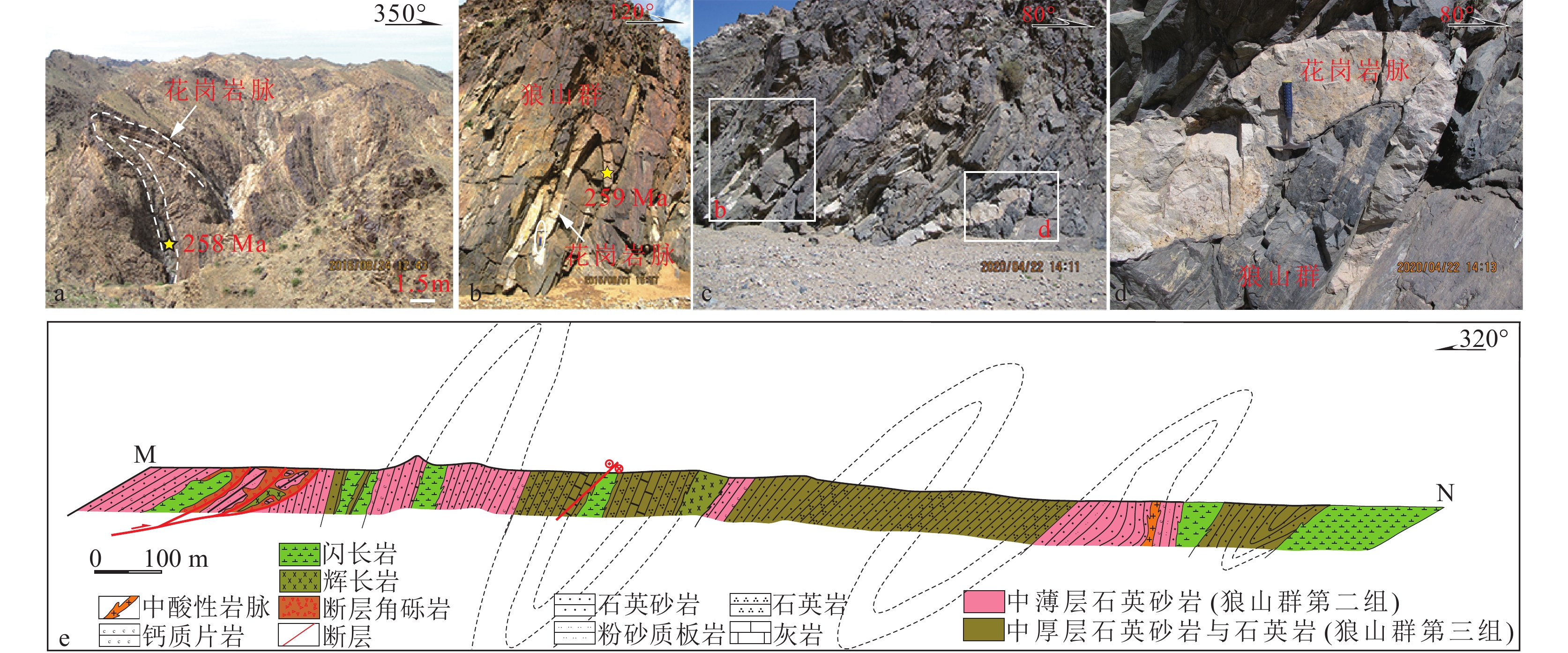

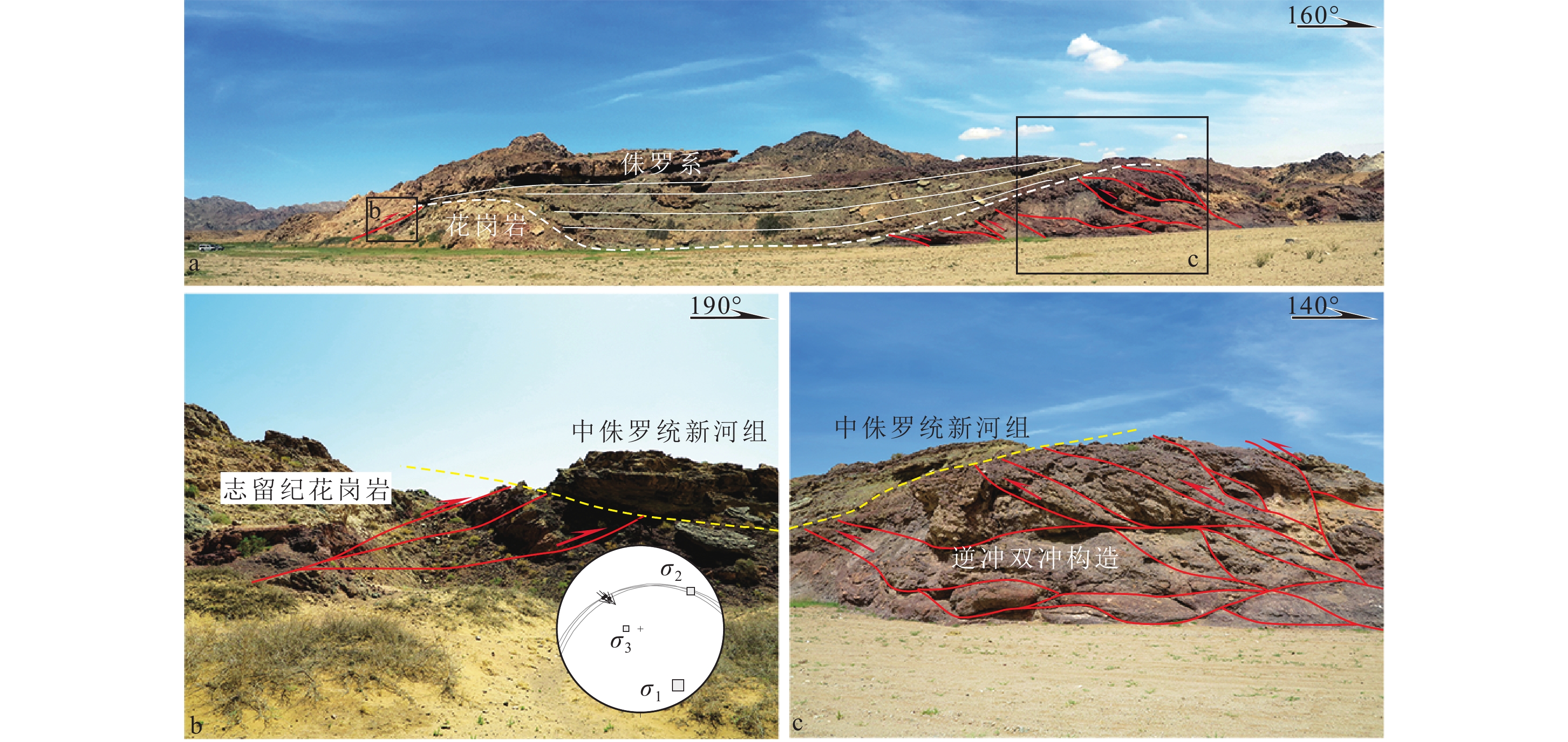

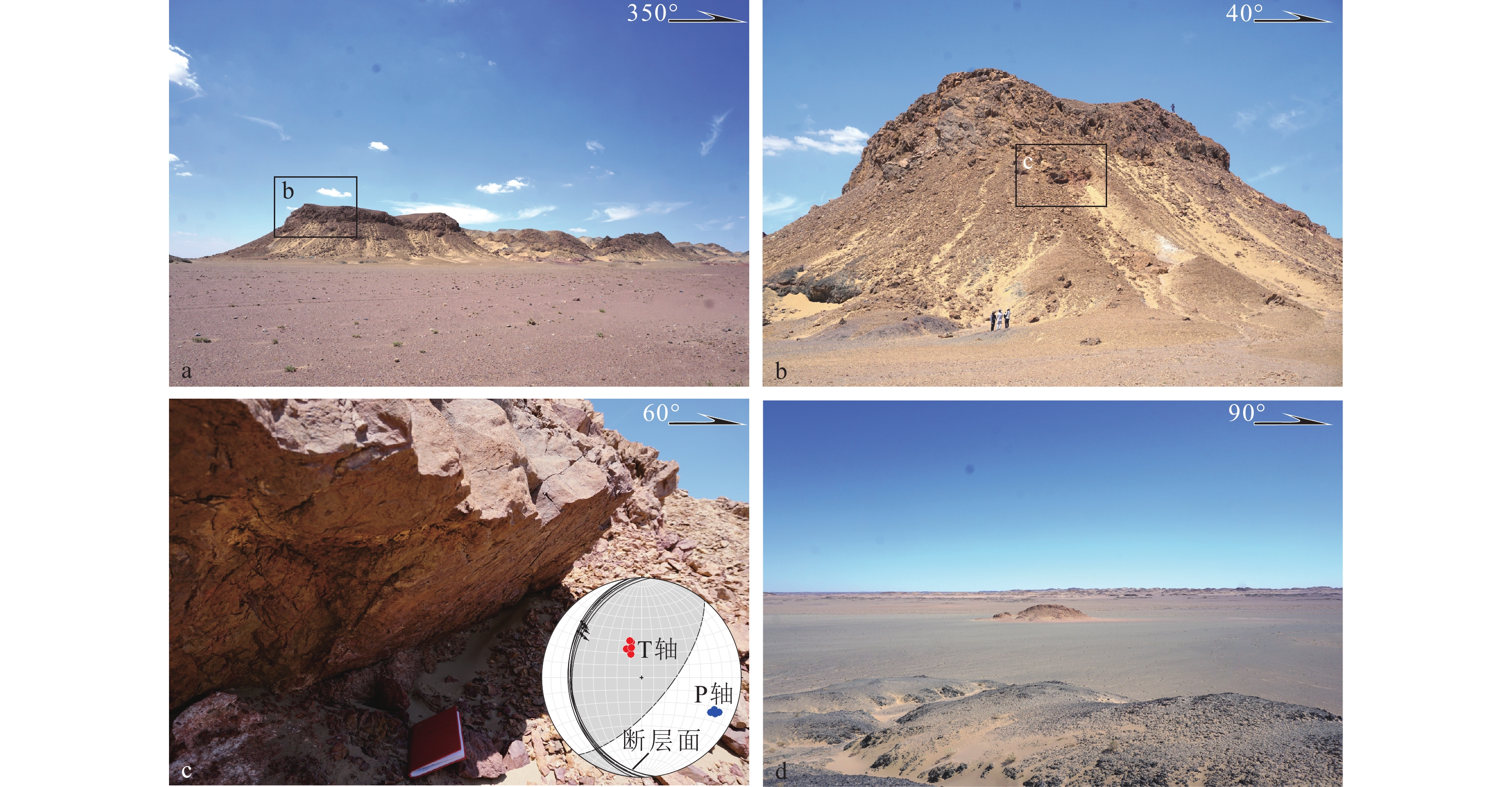

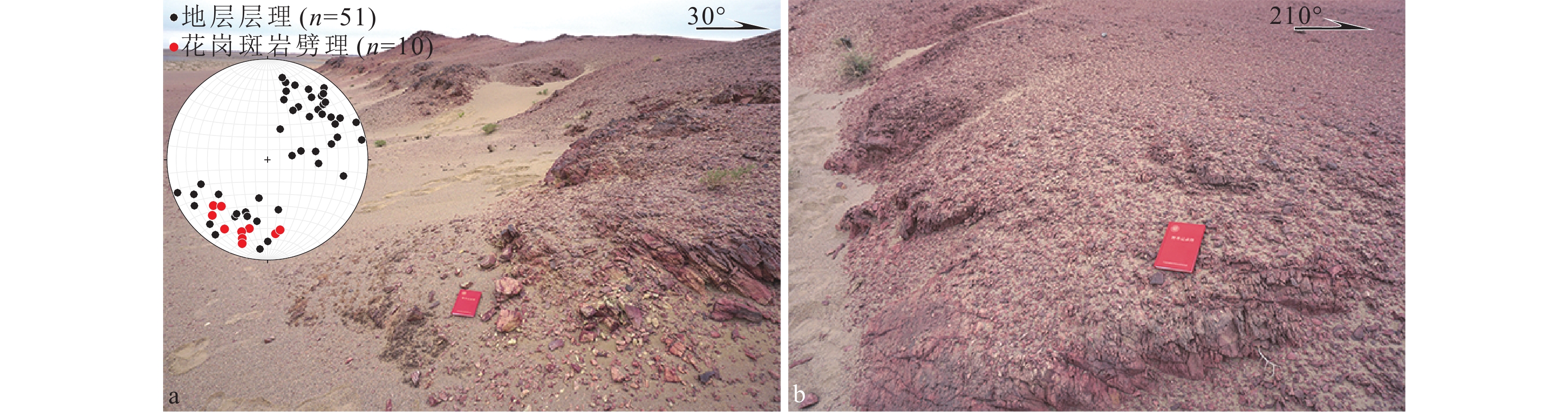

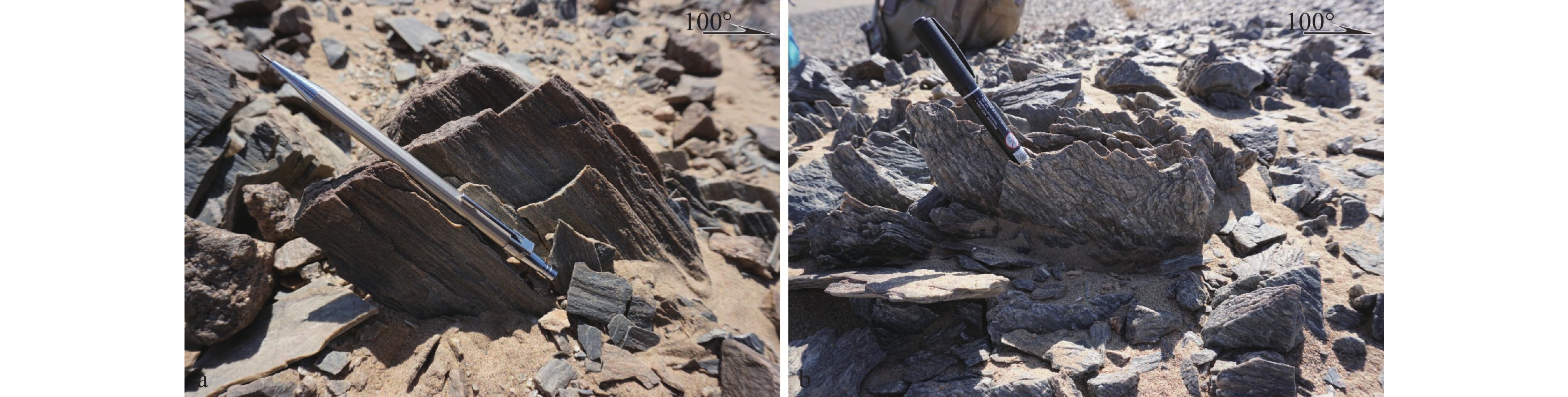

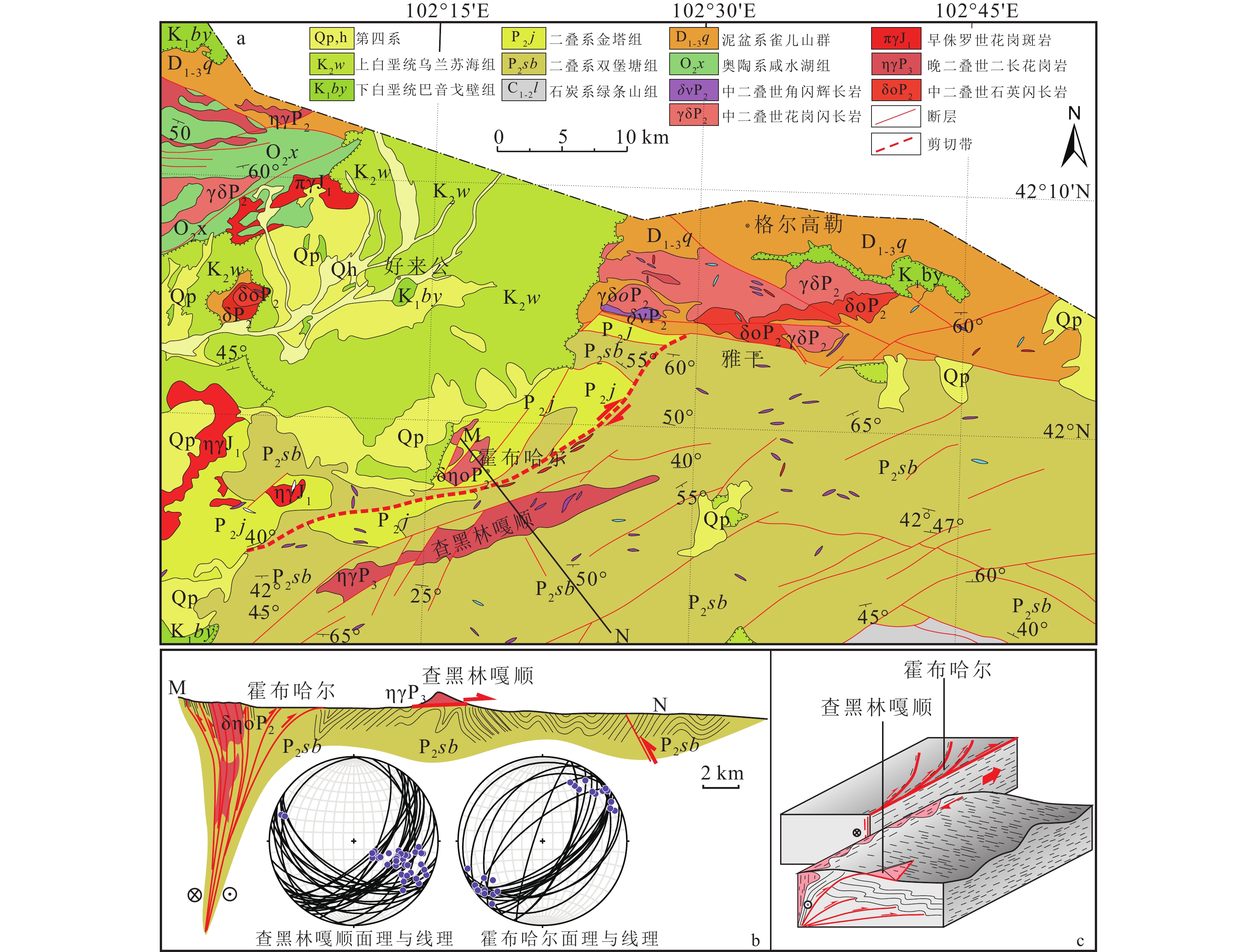

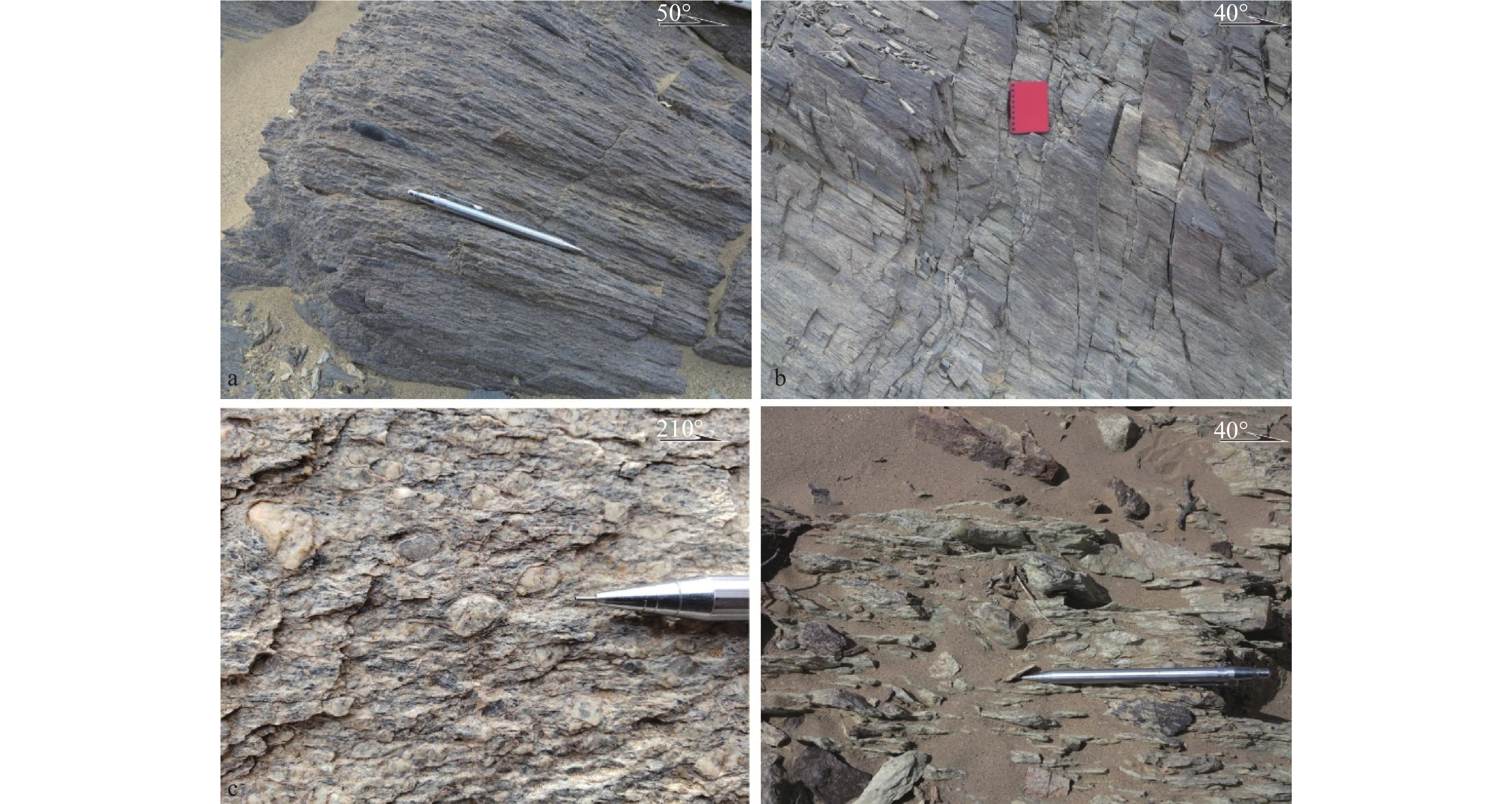

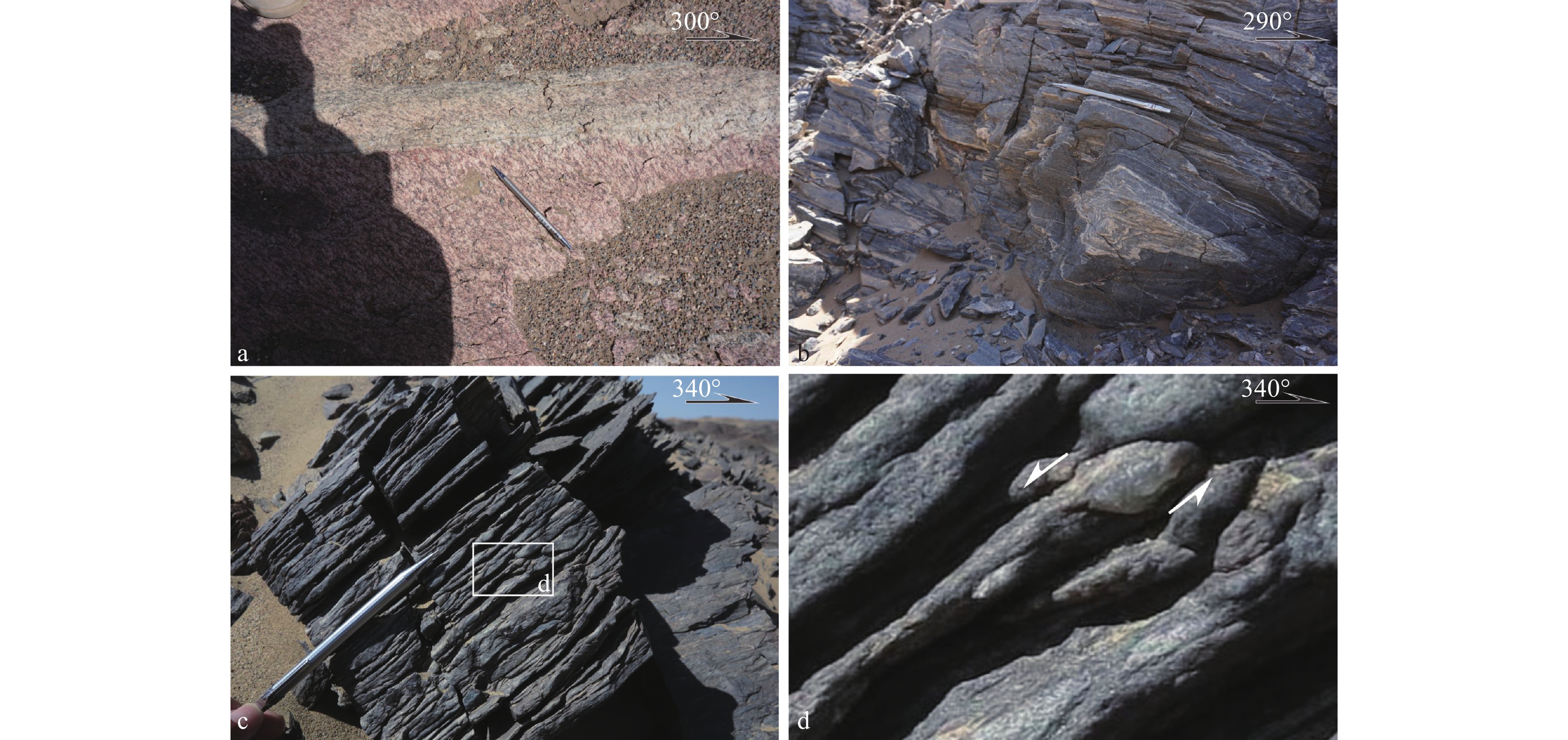

中二叠世晚期(270~260 Ma),在阿拉善北部形成广泛分布的线性褶皱与逆冲构造。晚二叠世末—三叠纪初,形成卷入整个阿拉善地块与中亚造山带的大型韧性剪切变形;晚三叠世,形成了切割造山带的大型左行走滑变形。以上3期变形的切割关系在阿拉善东北部狼山、中部杭乌拉、西部霍布哈尔等地区最典型。系统分析碰撞阶段和陆内阶段的变形特点,认为晚二叠世变形代表了古亚洲洋关闭碰撞阶段的变形,晚二叠世末—三叠纪初的变形代表了造山带形成之后,Pangea超大陆形成的巨型剪切变形,是中亚造山带形成后经历的第一期陆内变形,而晚三叠世变形代表了受控于板块周缘陆陆碰撞的远程效应。

古大洋消失后的碰撞阶段变形与陆内变形有一定的差异,从变形角度可以有效限定古亚洲洋不同阶段的演化。以阿拉善地区为代表的中亚造山带在洋陆转换阶段内连续经历不同性质、不同方向变形的叠加,也是增生型造山带的重要特征。

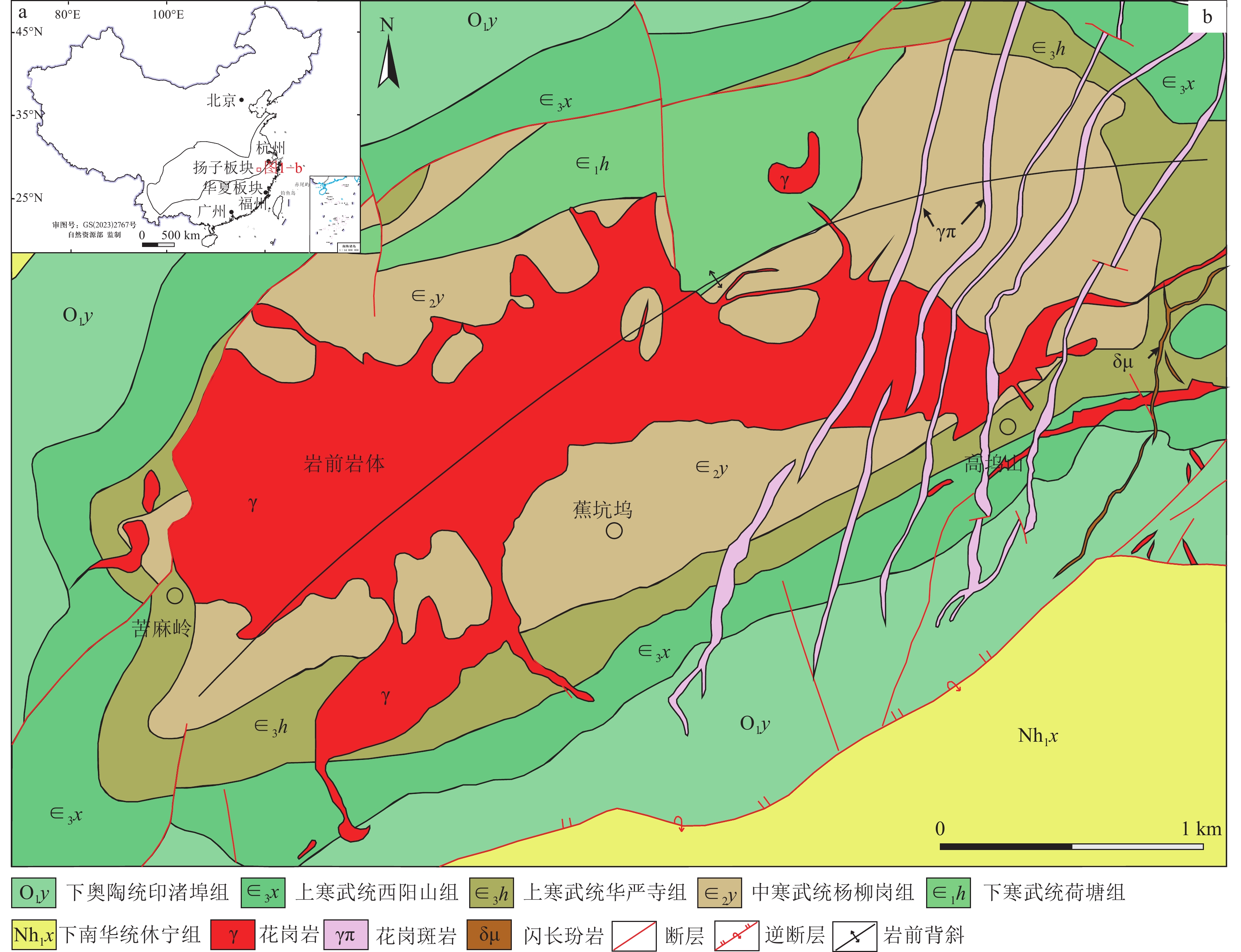

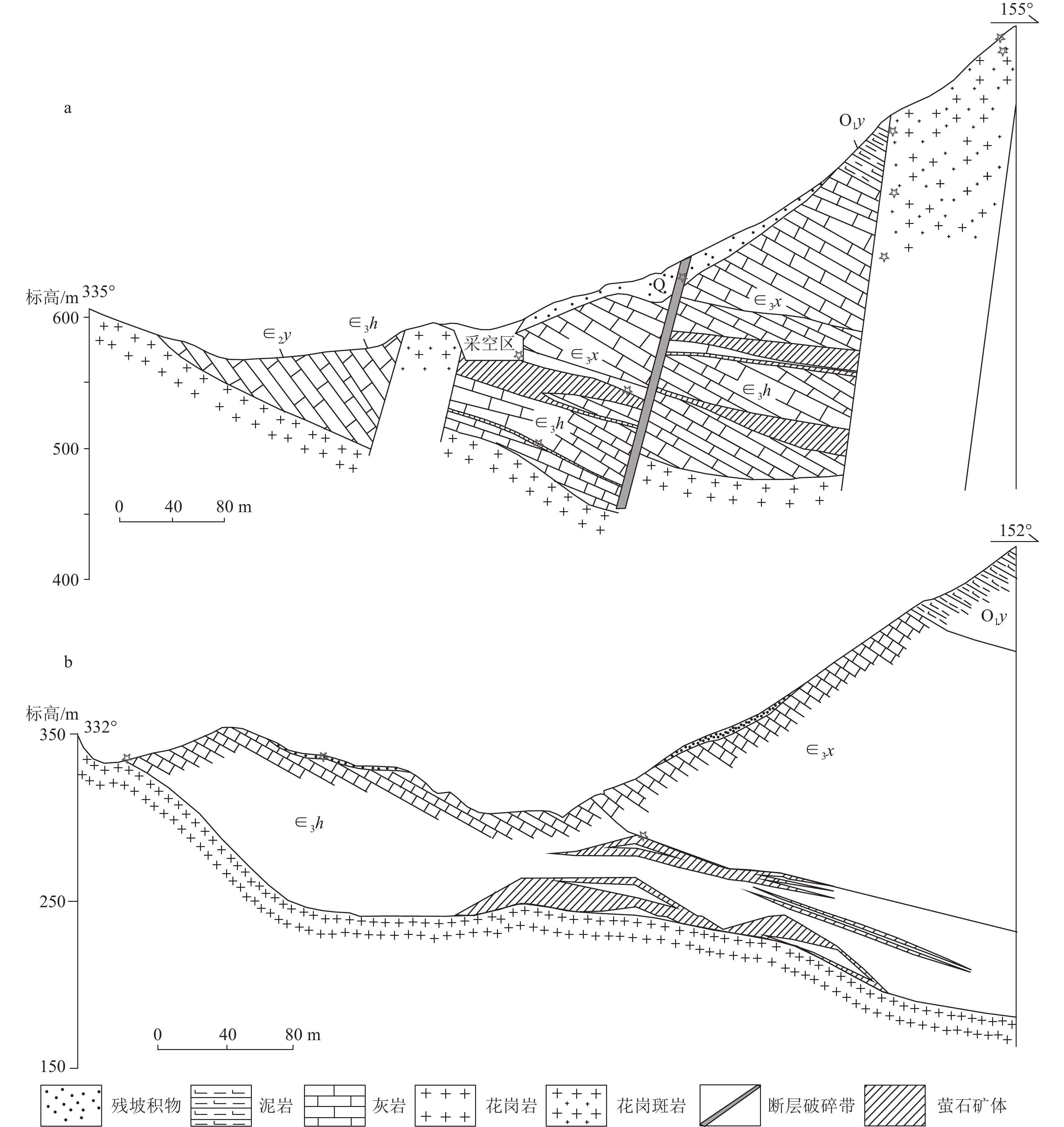

铍属于国家战略关键金属,其成矿机制、成矿规律及资源潜力研究对于寻找铍矿具有重要意义。

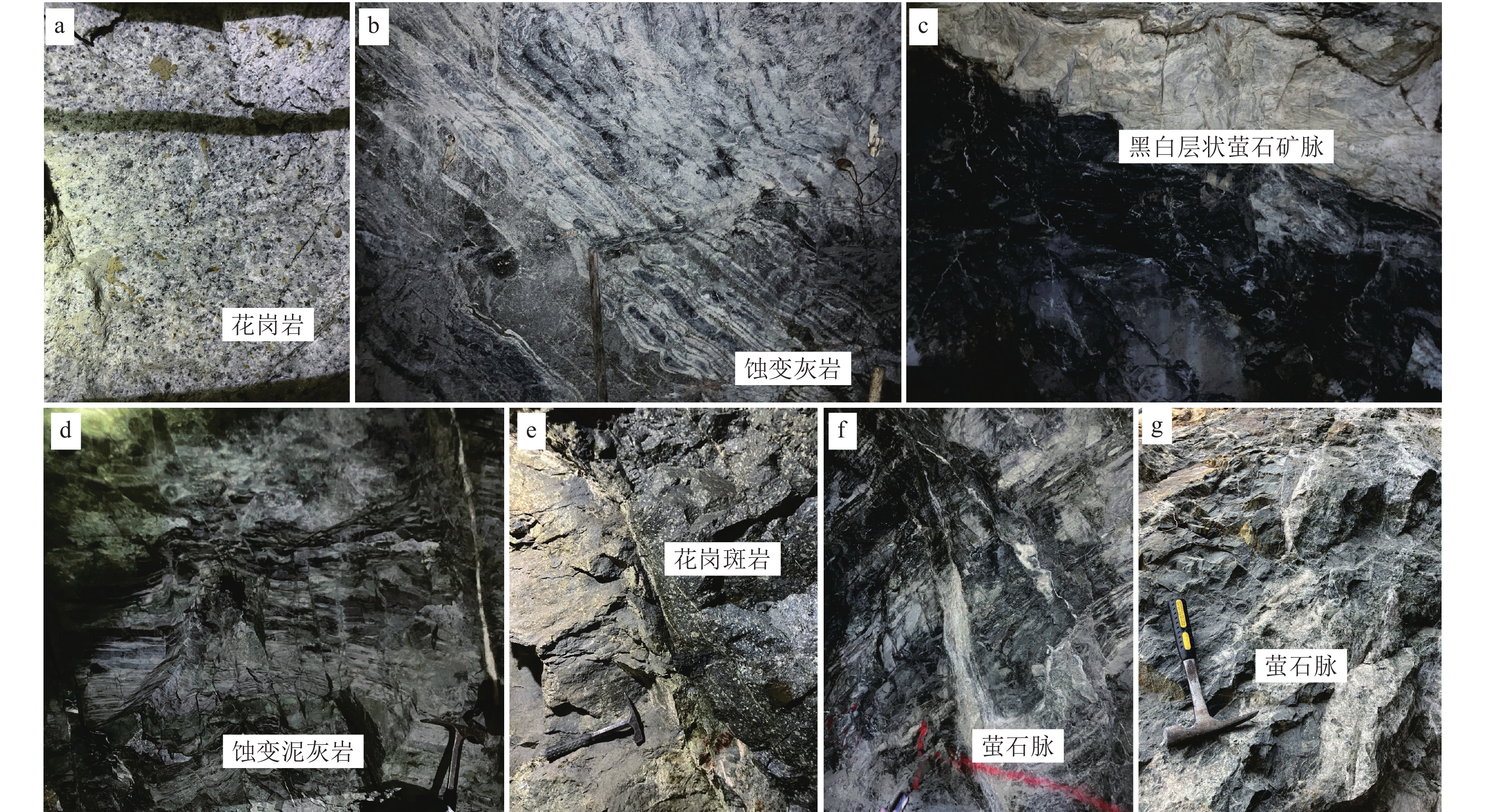

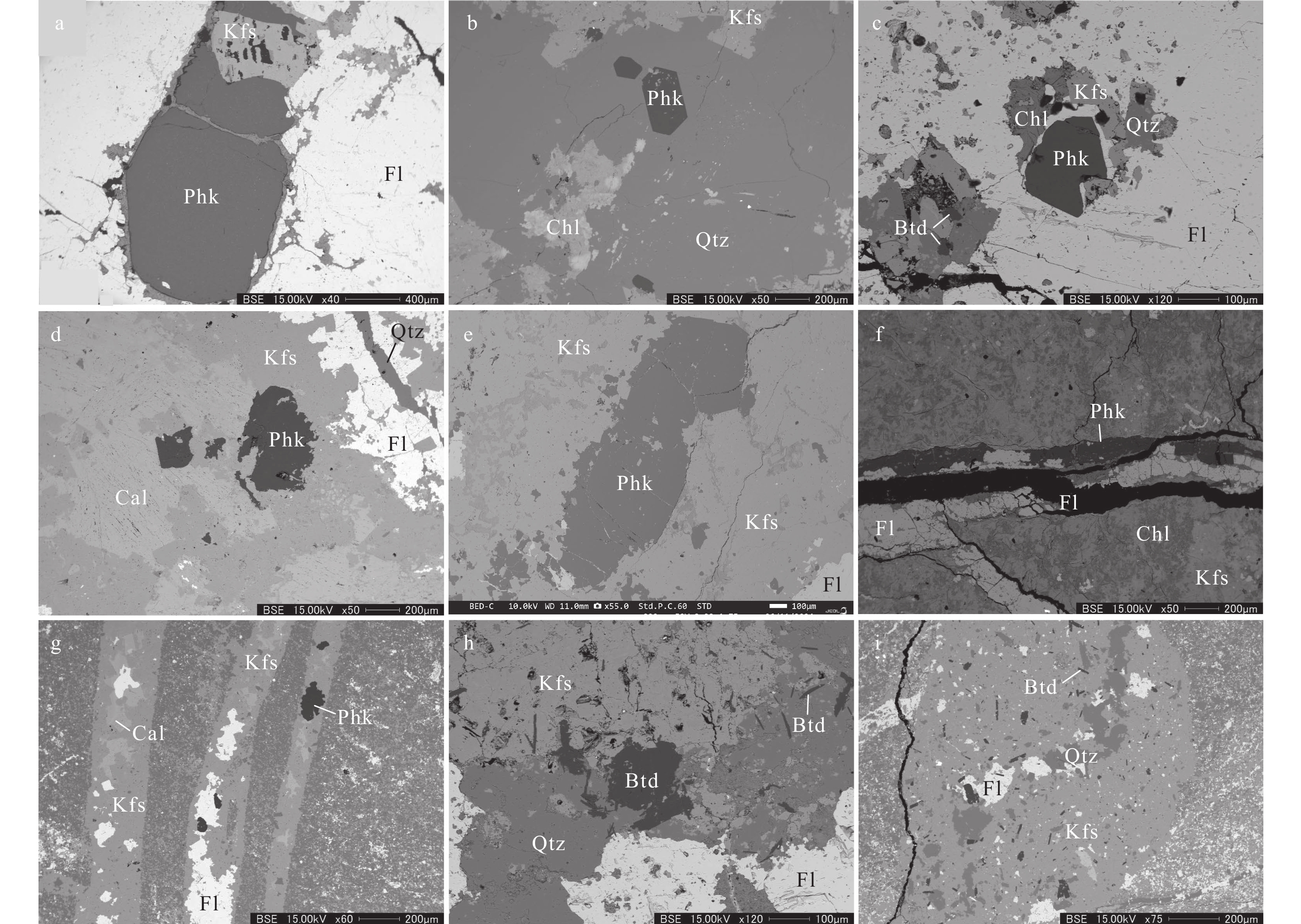

通过对浙西北常山地区进行铍矿调查与找矿,结合电子探针化学成分分析,

在高坞山和蕉坑坞萤石矿中发现了新的铍矿床。该矿床中可含高达4400×10−6 Be,矿石矿物主要为硅铍石和羟硅铍石,与萤石、钾长石、石英、方解石等形成矿物组合。硅铍石晶体颗粒较大,个别可达厘米级。该铍矿与萤石矿一起充填于构造裂隙或层间裂隙中,是岩前花岗岩岩浆-热液与围岩发生反应所致,属于热液型铍矿。

高坞山和蕉坑坞铍矿的发现及周边地区铍地球化学异常显示,常山地区具有较大的铍成矿潜力,应作为铍资源找矿勘查的重点区域。

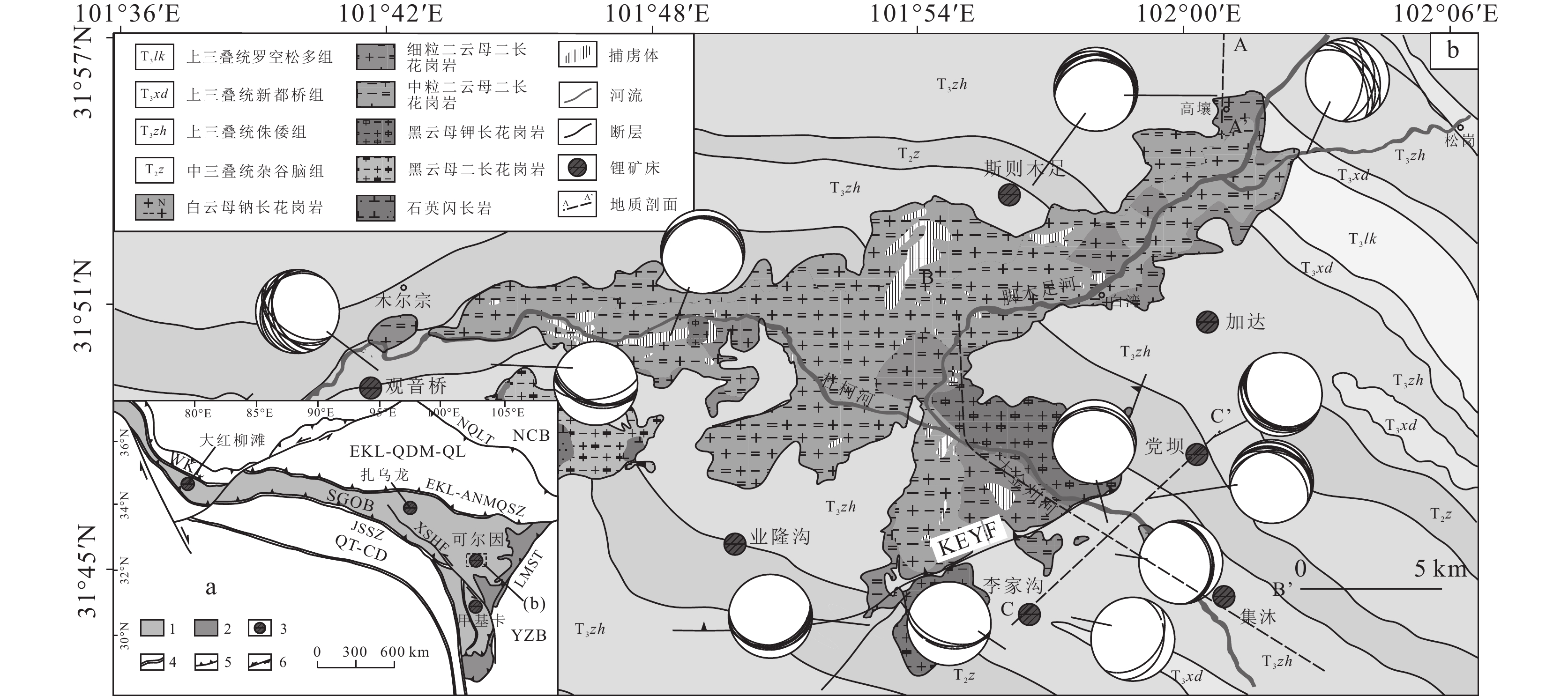

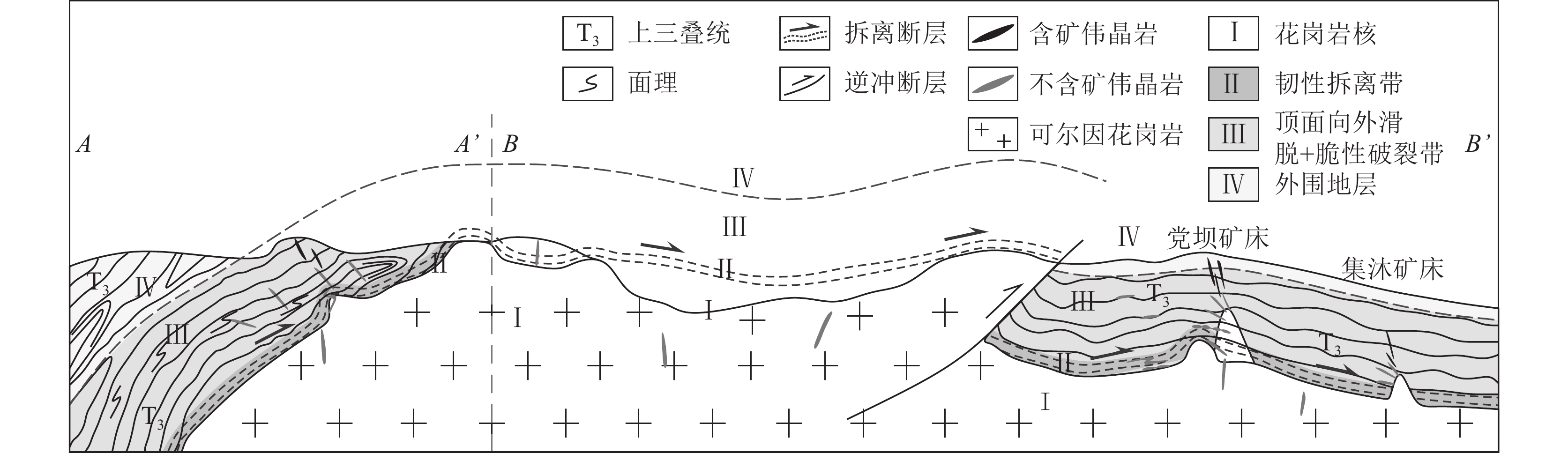

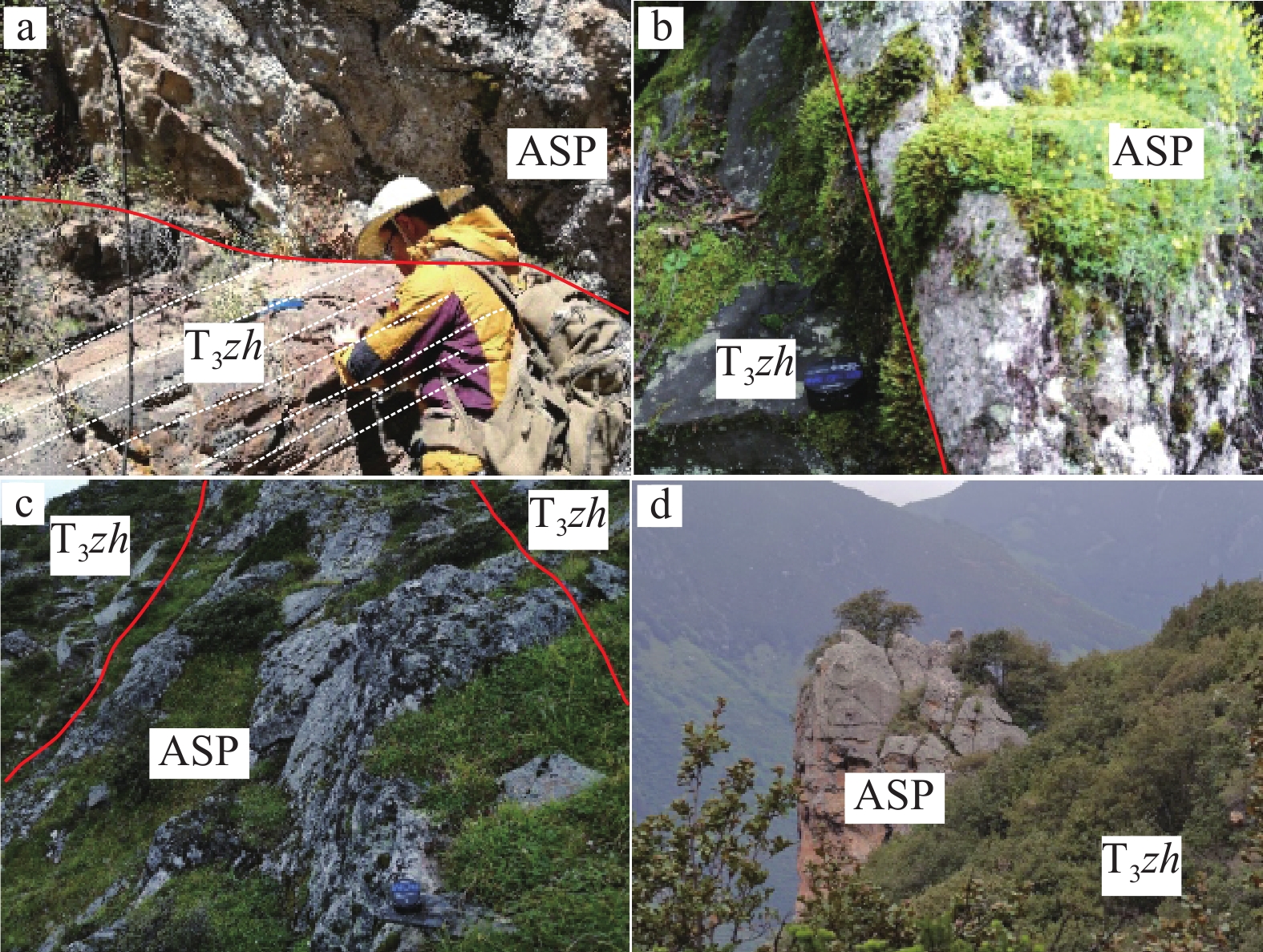

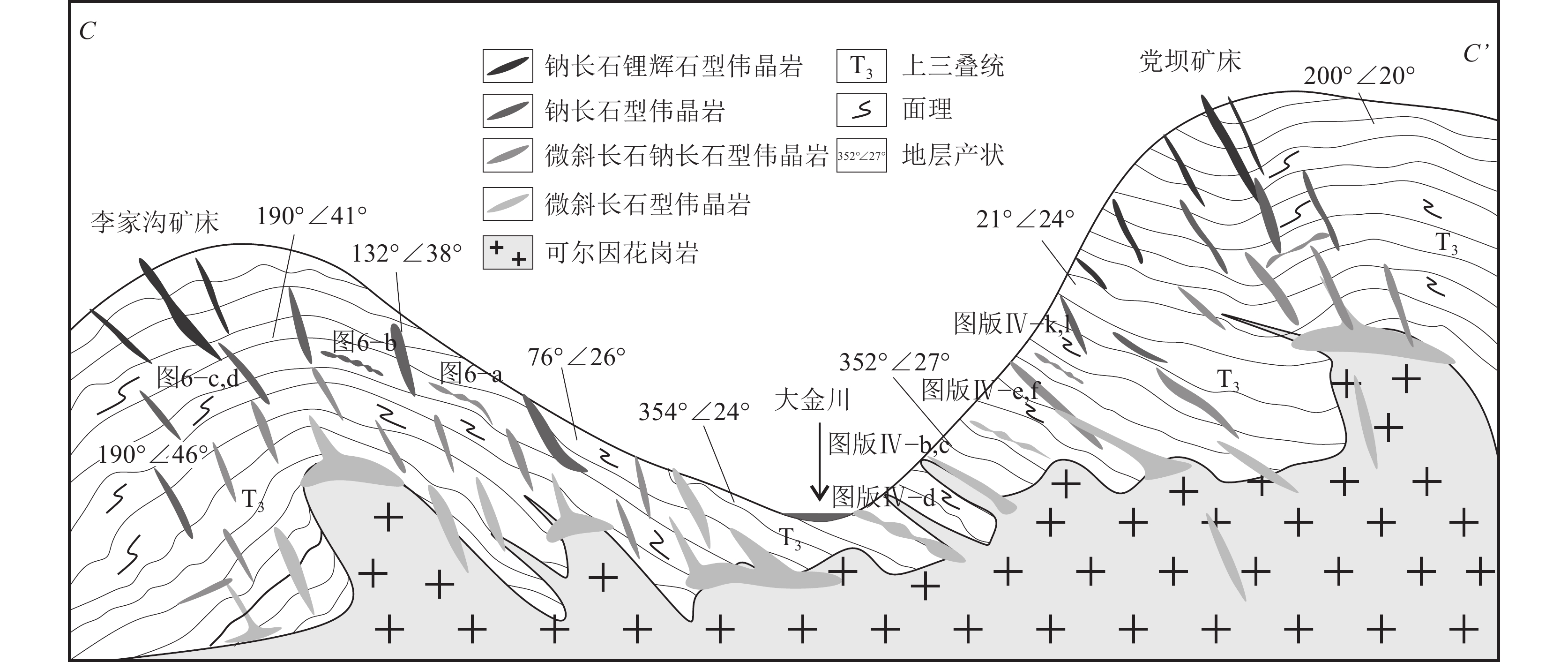

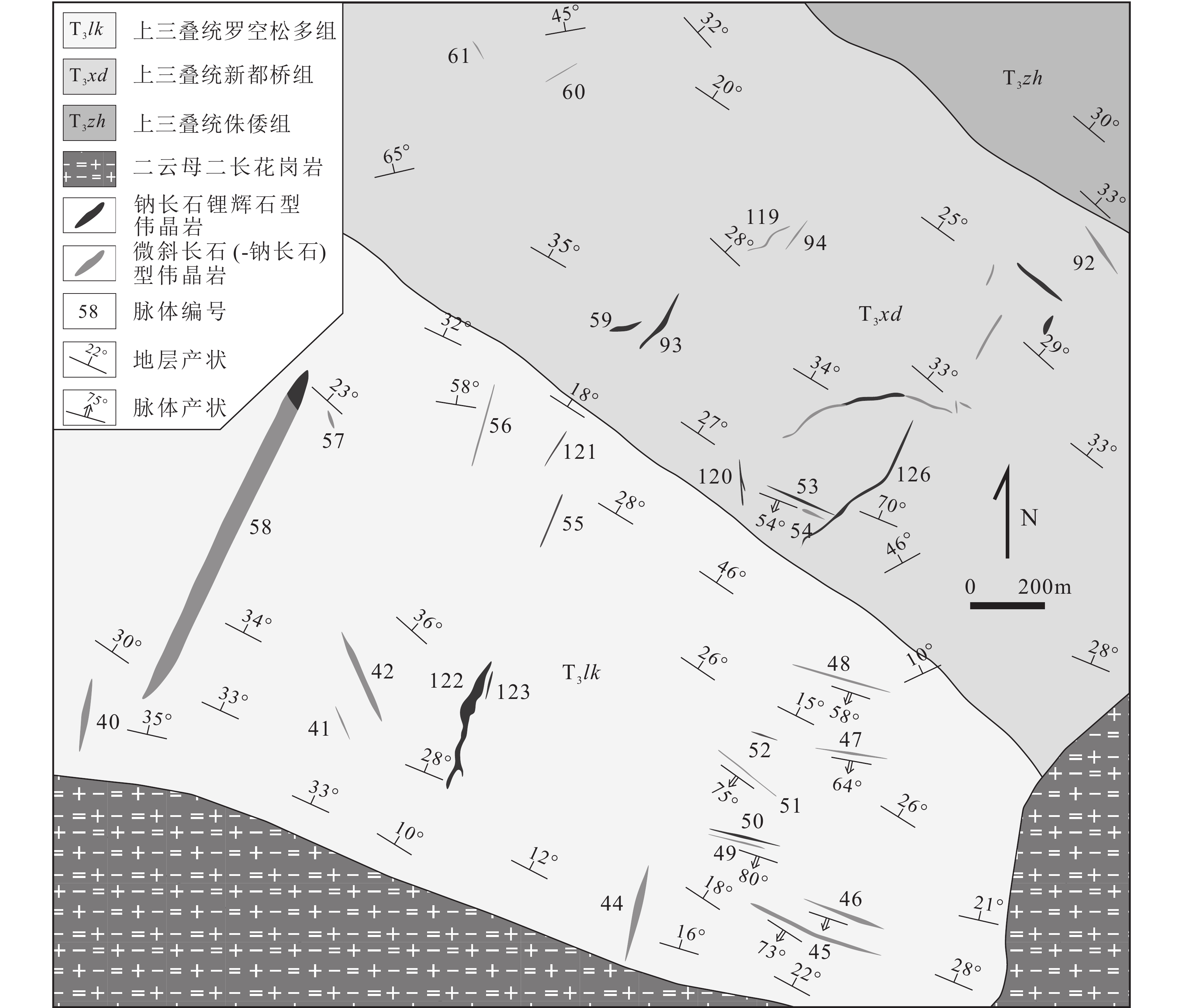

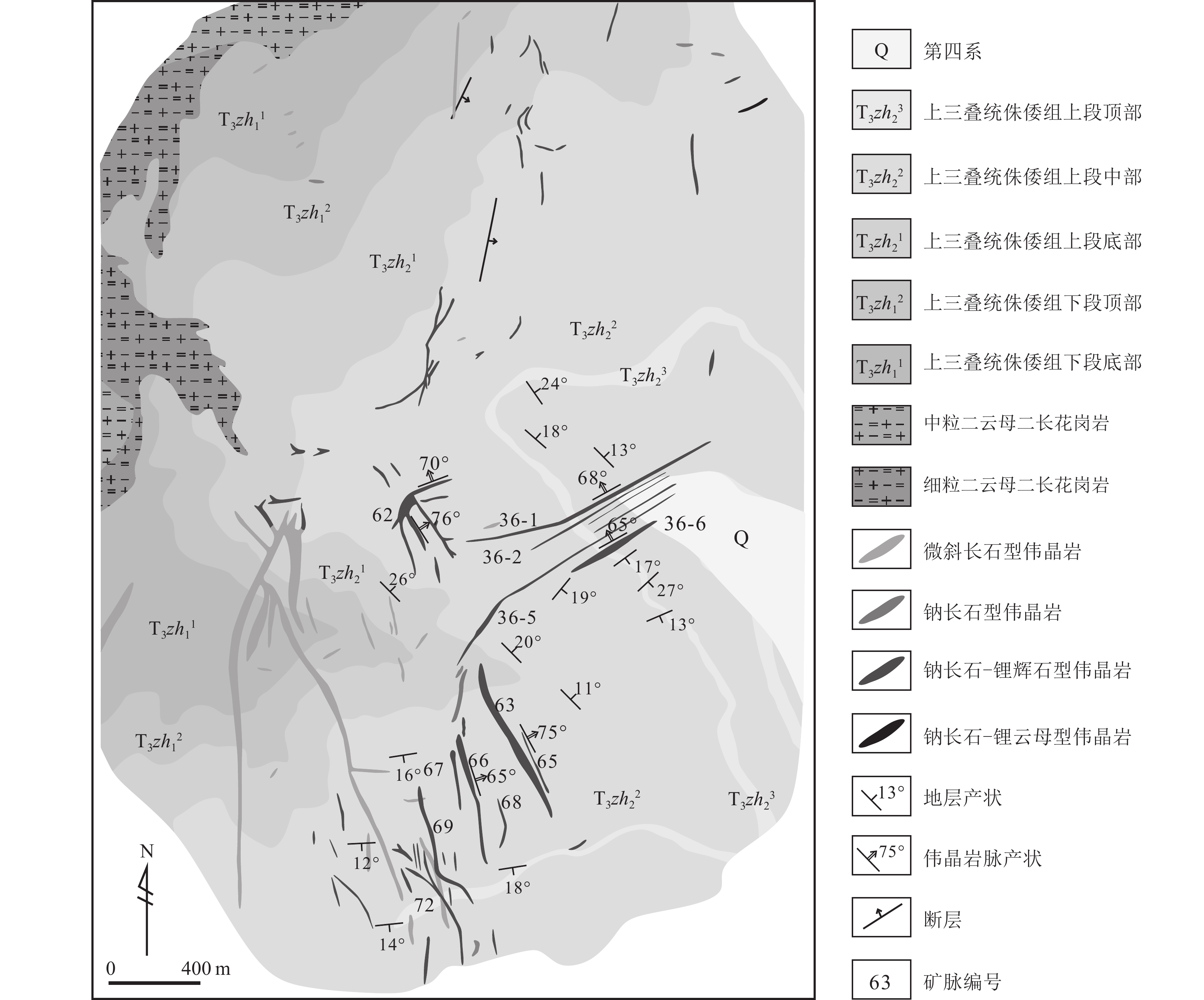

四川可尔因稀有金属矿田是松潘-甘孜造山带内最重要的伟晶岩型锂矿密集区之一,产于马尔康穹隆中。目前对该穹隆构造如何控制伟晶岩(矿)脉产出尚不清楚,一定程度上限制了对该地区矿体赋存规律的理解。本文探讨可尔因矿田穹隆构造与伟晶岩型锂矿的形成关系,进而指导该地区伟晶岩型锂矿勘查。

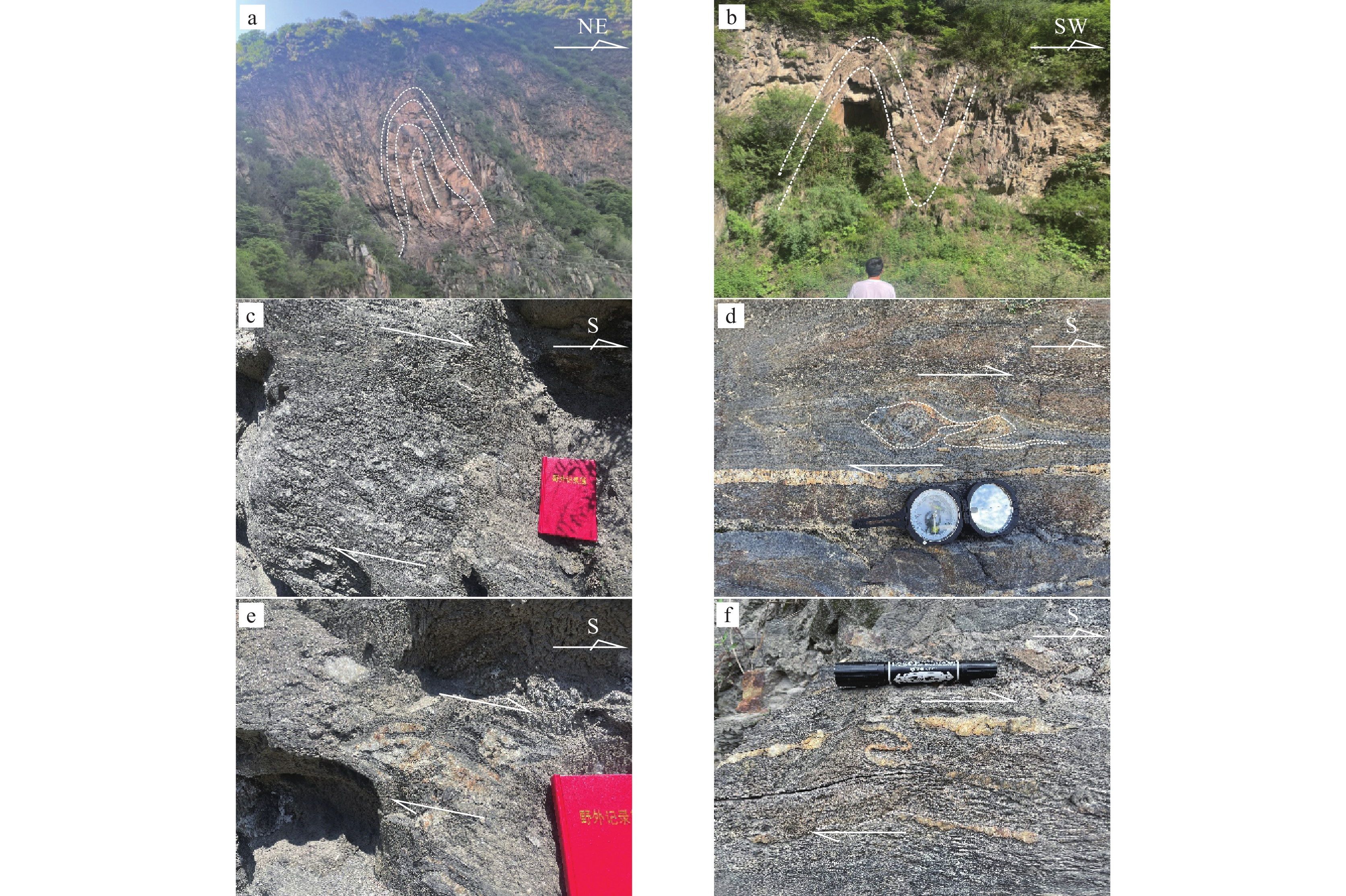

对可尔因地区穹隆构造与典型矿床伟晶岩脉产出特征开展了深入的野外地质调查与构造解析。

对穹隆构造变形特征的调查结果显示,可尔因地区穹隆构造主要包含4期变形:第一期为早期区域收缩变形,第二期为可尔因韧性拆离带的发育,第三期为顶面向外滑脱+张性破裂的发育,第四期为后期叠加变形。对伟晶岩脉产出特征的分析显示,典型矿床伟晶岩脉的产出可能与下部隐伏岩体的抬升有关,而非简单受控于穹隆核部主岩体部分。

结合区域构造演化资料分析认为,上述穹隆变形的第一期与造山早期双向挤压碰撞有关,第二期韧性拆离带的发展是引发可尔因穹隆核部抬升的重要因素,第三期变形中张性破裂是该地区伟晶岩矿脉的主要容矿构造,第四期变形中新生代逆冲断层的发育使得矿田东南部穹隆幔部得以保存,其中的大型—超大型锂矿床受较低程度的构造剥蚀。整个可尔因矿田花岗岩和上覆三叠系可视作主穹隆系统,而局部隐伏花岗岩株和上覆地层可视作子穹隆系统,区内典型锂矿床中伟晶岩(矿)脉的产出受控于子穹隆系统。根据穹隆控矿的特征,指出核部物质来源、幔部容矿空间及伟晶岩空间分带效应是影响并控制可尔因地区穹隆成矿系统的3个重要因素,针对伟晶岩型锂矿的地质找矿尤其要注意梳理子穹隆系统的上述三要素。上述创新思路已在四川加达、高壤等矿床(区)找矿中成功应用,为在以深切割、厚覆盖为特征的高原地区进一步提升伟晶岩型锂矿找矿效率提供了参考依据。

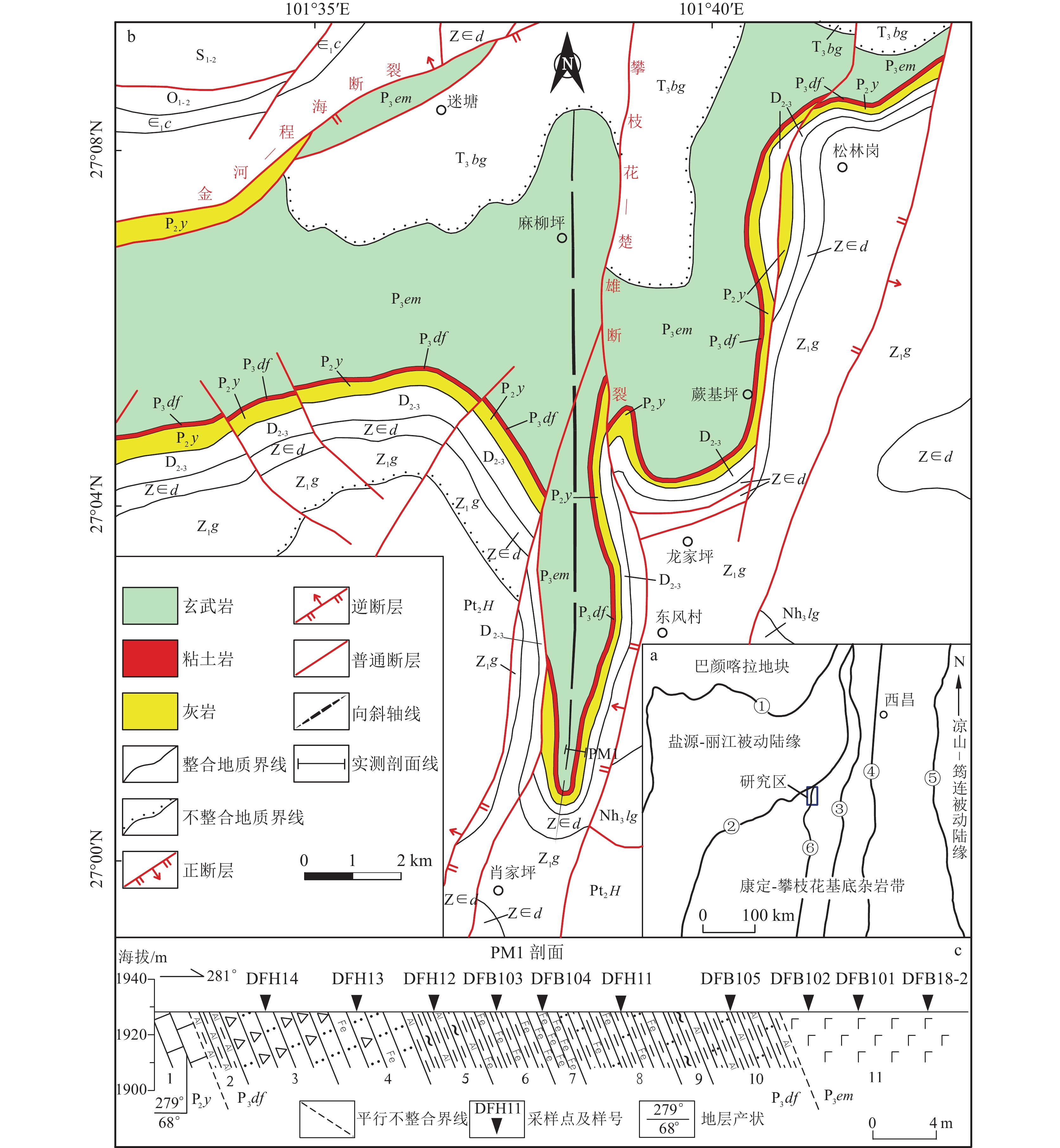

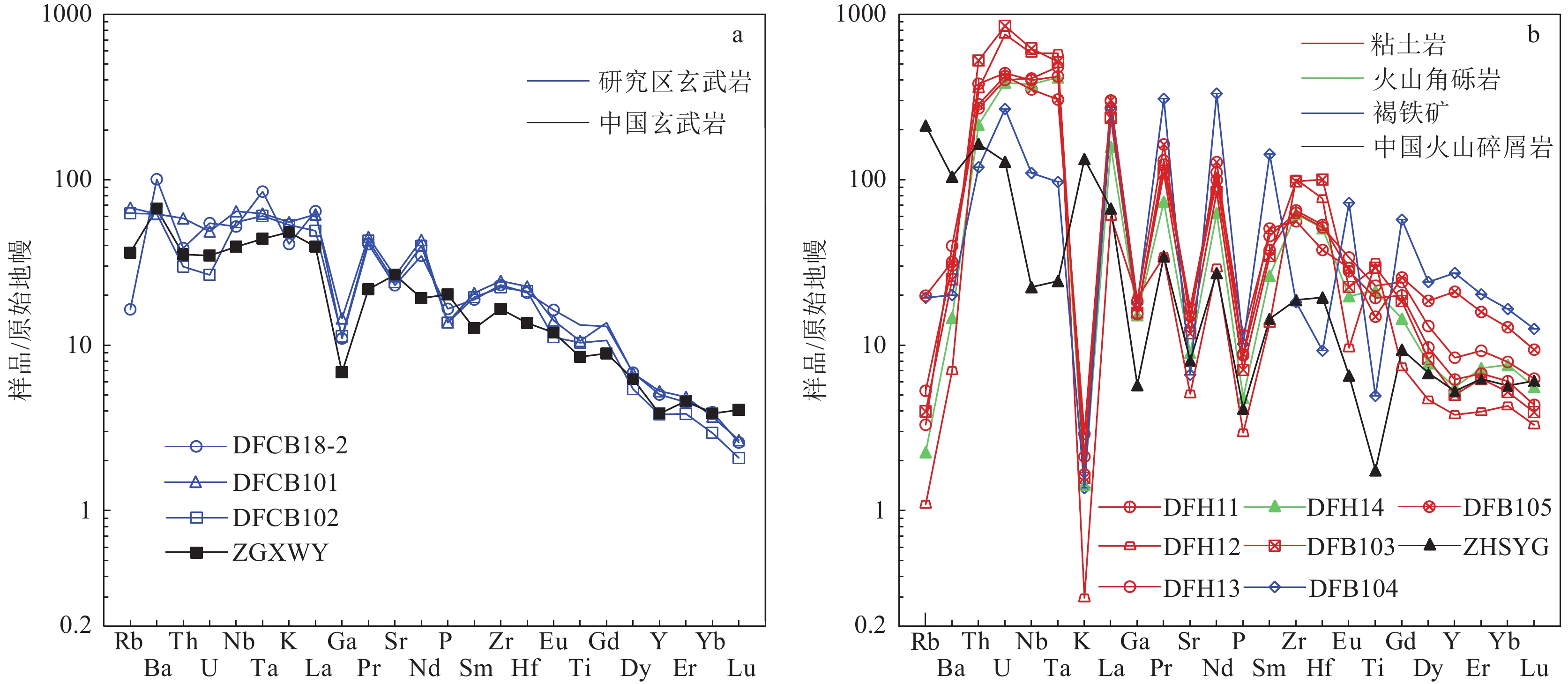

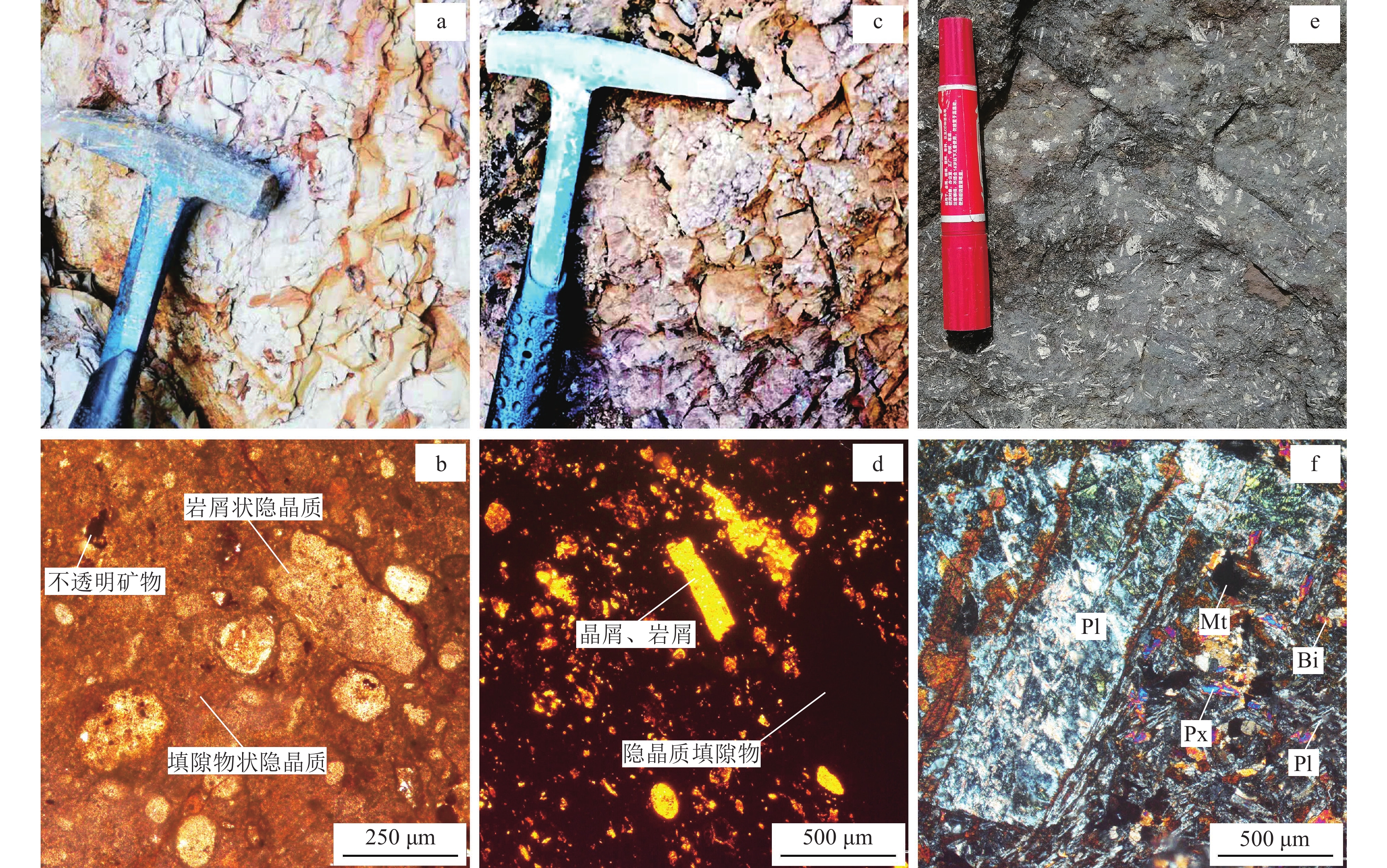

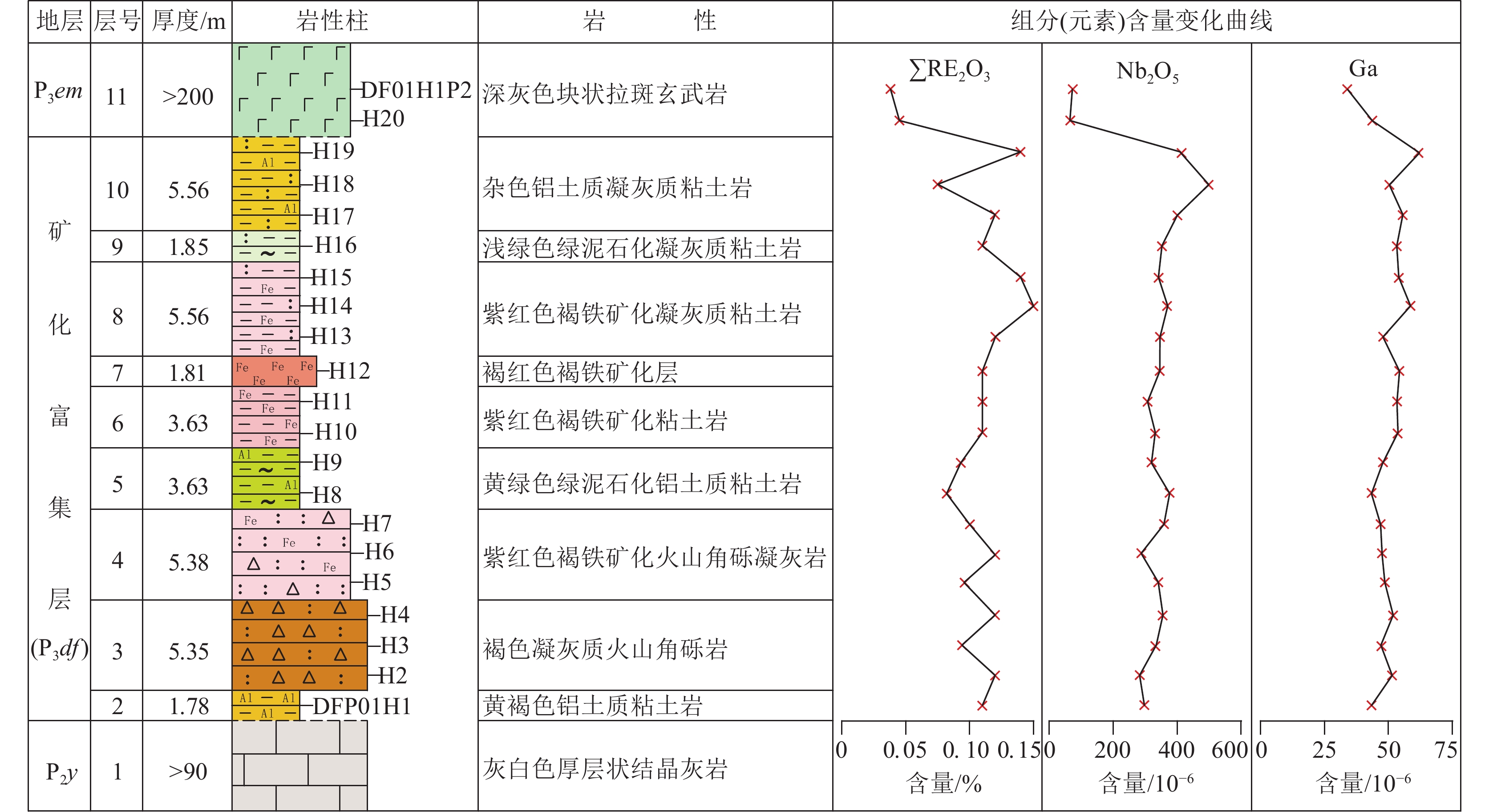

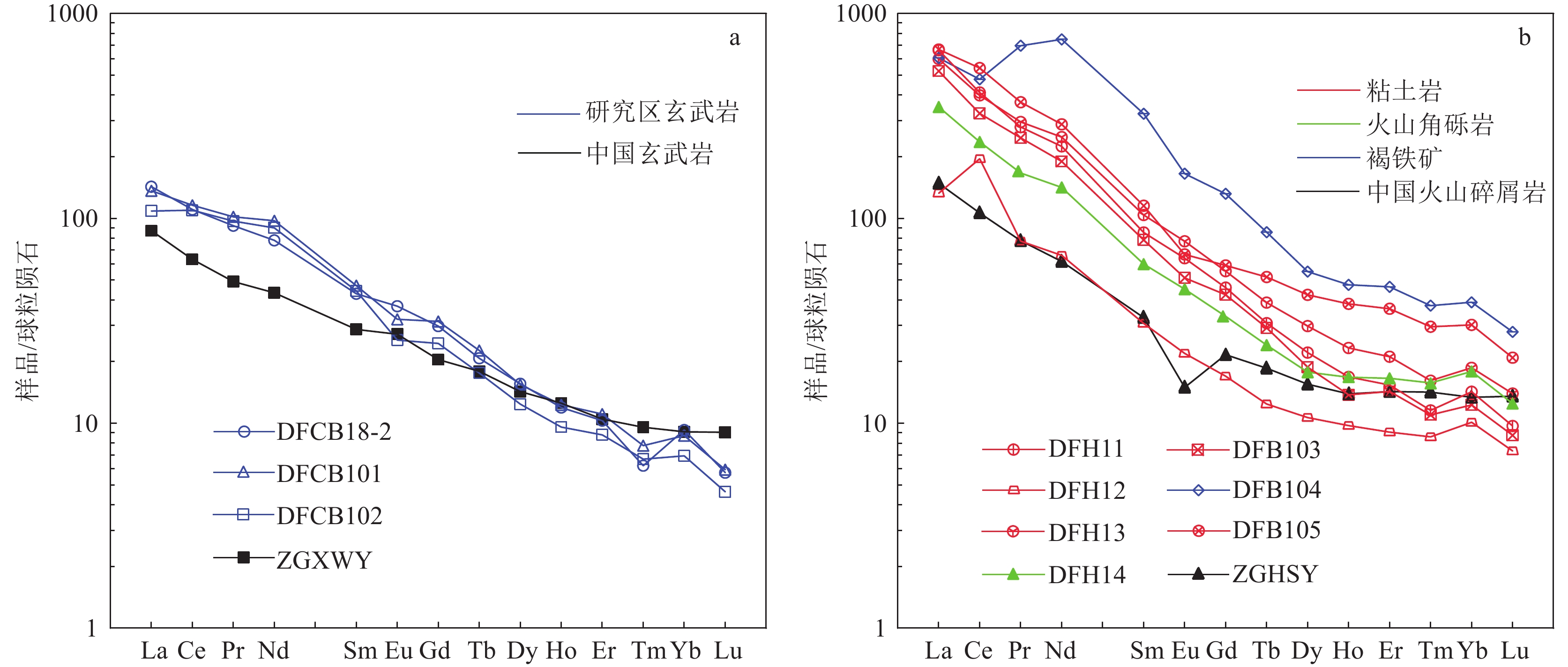

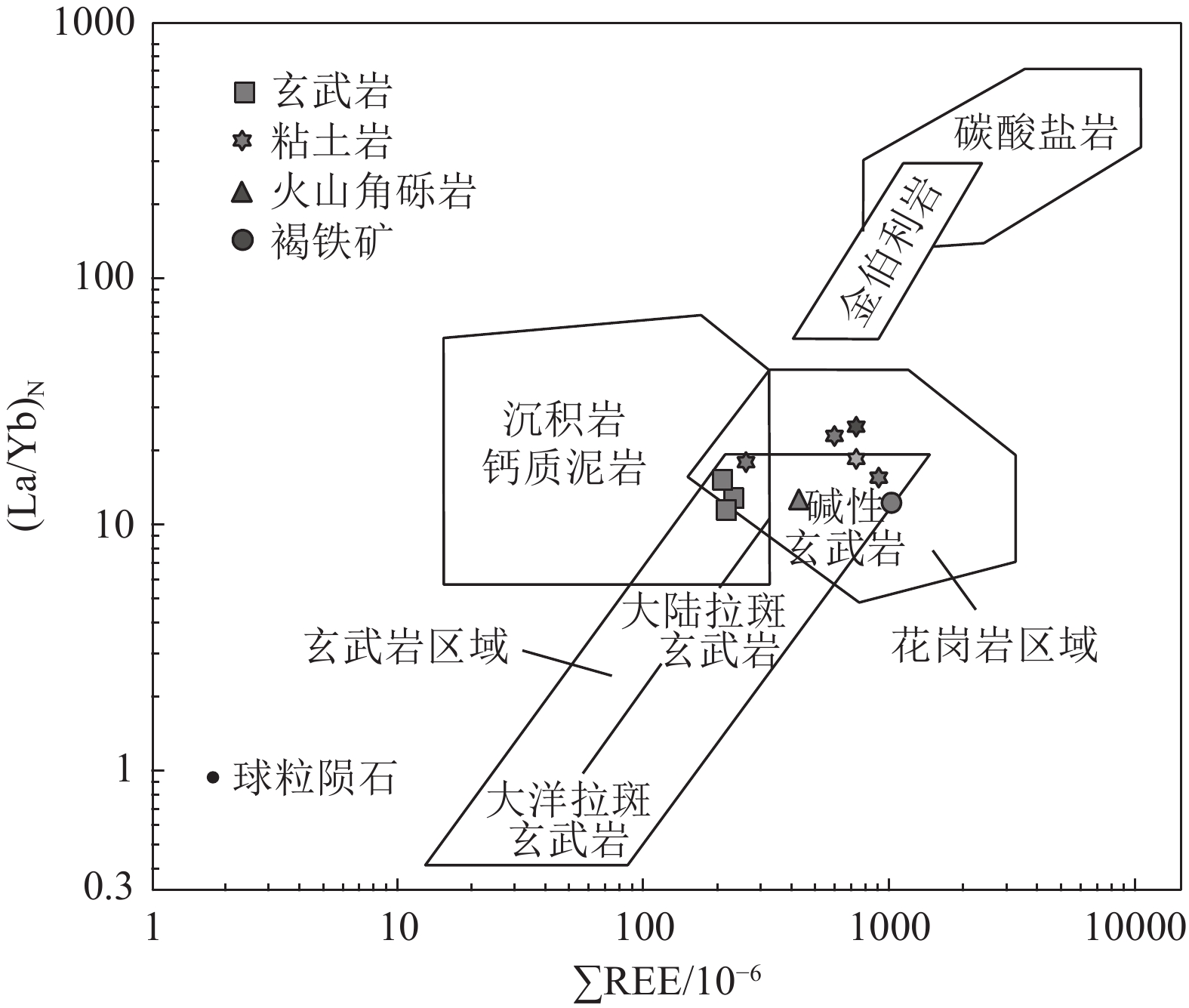

重点对四川省盐边县东风村一带峨眉山玄武岩底部发现的火山沉积型镓-铌-稀土矿化富集层开展岩石学和地球化学研究,分析成矿物源和成矿条件,探讨成矿机制,为找矿勘查提供新的启示。

在野外调查的基础上,采集具有代表性的岩矿石样品,通过镜下鉴定和主量、微量及稀土元素分析开展研究工作。

镓−铌−稀土矿化富集层是基性火山碎屑岩强烈风化形成的富铝古风化壳,主要由蚀变凝灰质火山角砾岩、铝土质粘土岩、凝灰质粘土岩等岩石组成,受控于下伏阳新组顶部喀斯特地貌与上覆玄武岩的接触界面。矿化富集层延伸稳定,具有显著的Nb、Ta、Ga、Ti、REE等矿化富集特征且矿化均匀。矿化富集层稀土元素表现为轻稀土元素强烈富集而重稀土元素亏损,Nb、Ta、Ti元素的富集程度随岩石铝质含量增高而变大,Ga元素含量较均匀。成矿物源主要来自峨眉山地幔柱活动形成的玄武岩及基性火山碎屑岩,湿润炎热的古地理环境、平缓开阔的地貌及酸性含氧介质为Ga、Nb、REE等元素的活化、迁移和富集创造了有利条件,成矿元素经历多次溶失、络合、迁移、水解、沉淀和吸附等作用,最终形成矿化富集层。

峨眉山玄武岩底部发现的火山沉积型镓−铌−稀土矿化富集层是一种新型的稀有稀土成矿类型,不但具有良好的找矿前景和巨大的资源潜力,而且对研究成矿理论和拓展找矿思路具有重要意义。

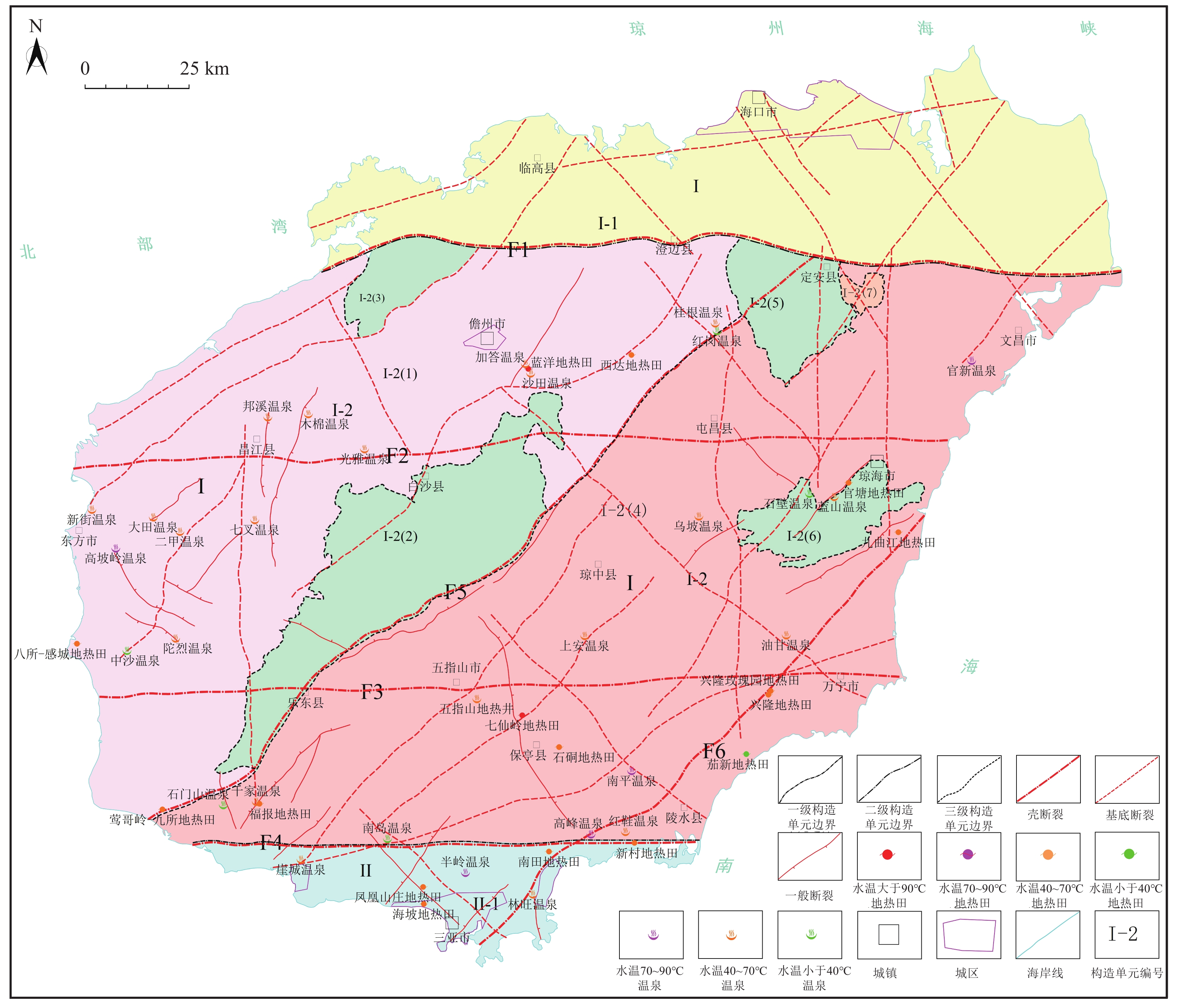

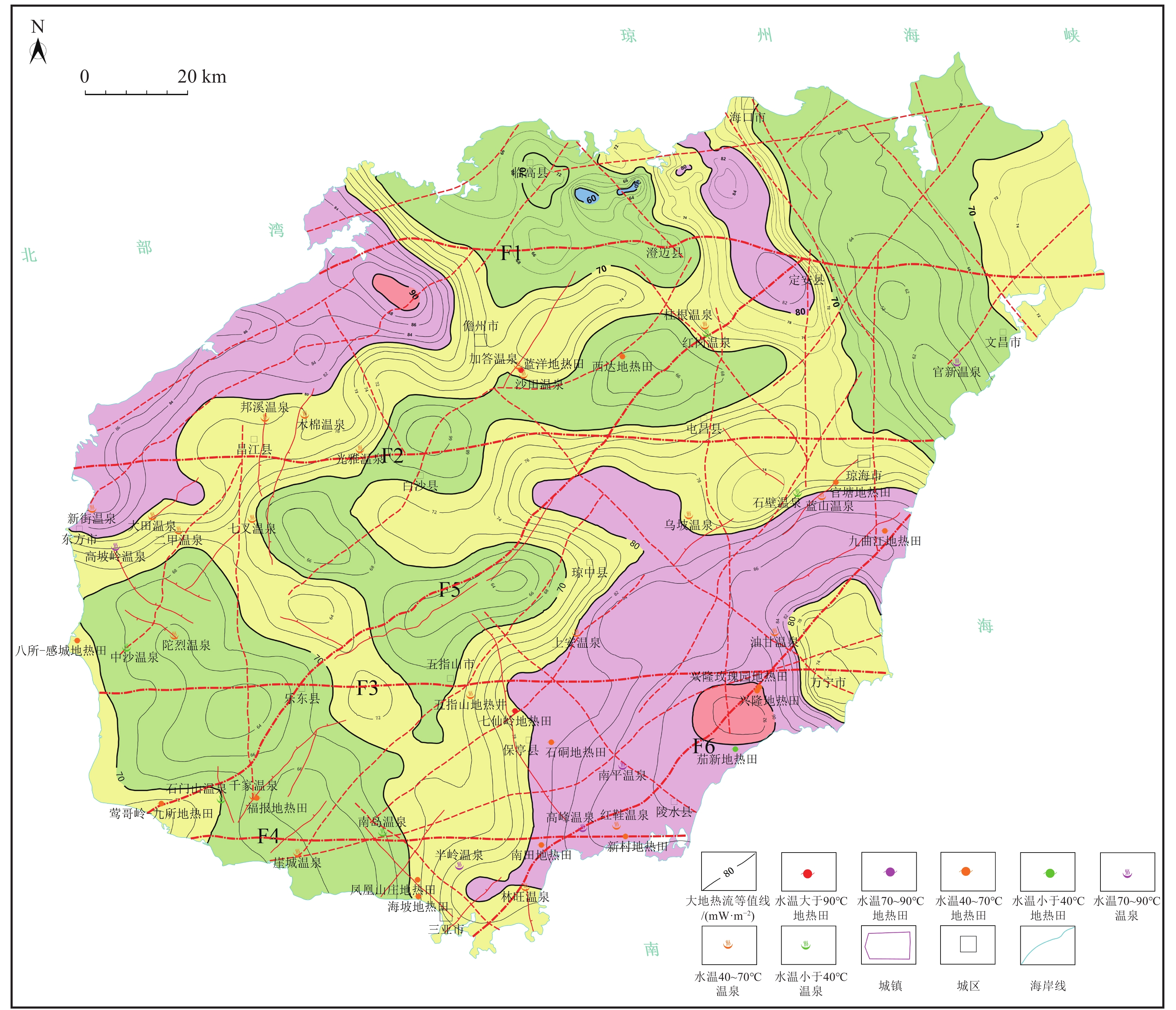

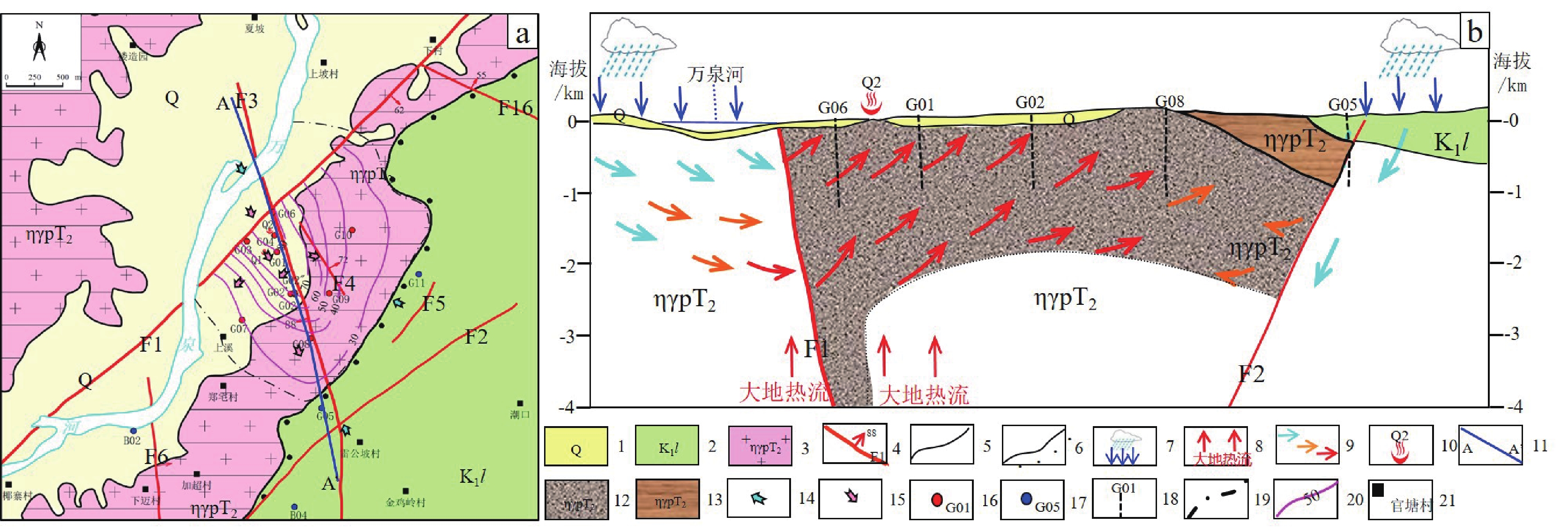

海南岛隆起山地型地热资源十分丰富,发现了46个地热田、温泉。研究其分布的地质背景、地热地质特征和地质成因及资源潜力,对地热资源赋存规律认识和勘探、开发利用具有重要意义。

综合区域地质调查、地球物理、水文地质、地热田(温泉)勘查等资料,开展海南岛隆起山地型地热资源地热地质综合研究,系统分析地热地质要素,明确地热地质特征和成因地质模式及资源潜力,指出地热资源勘探开发有利区。

海南岛中南部隆起山地型地热田(温泉)主要赋存于东西向和北东向深大断裂附近或断裂交会部位,处于大地热流值高值区和恒温层高异常区,受断裂破碎的中生代花岗岩是最主要的热储;地热田(温泉)地下水补给均为大气降水,沿控热断裂与深部大地热流对流,在深循环过程中吸热逐渐形成地热流体,于断裂破碎带热储中富集为热矿水体,在盖层薄弱处排泄出地表则形成热水泉;海南岛隆起山地型地热资源总的可采热水量约8.1×104 m3/d,可采资源量26.17×108 kcal/d,折合126.81 MW,相当于标煤373.83 t/d,按地热资源温度和规模分类,分别划分为中温、低温2类和中、小型2类地热资源。

海南岛东南部和西北部深大断裂附近或交会部位、大地热流高值区、中生代花岗岩侵入体出露(或隐伏)区、具有高的地面水温的地区是隆起山地型地热资源勘探开发的有利区。

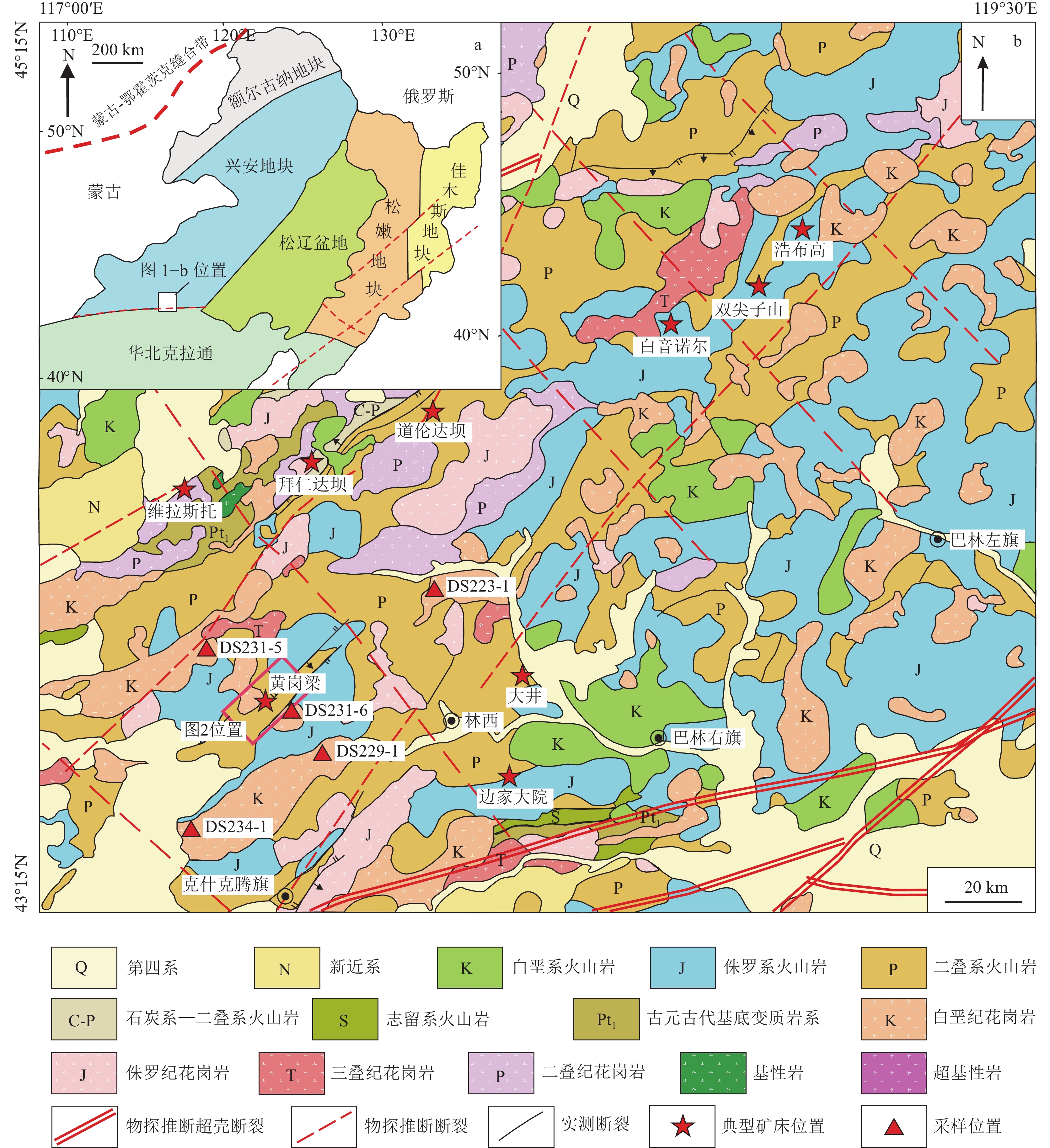

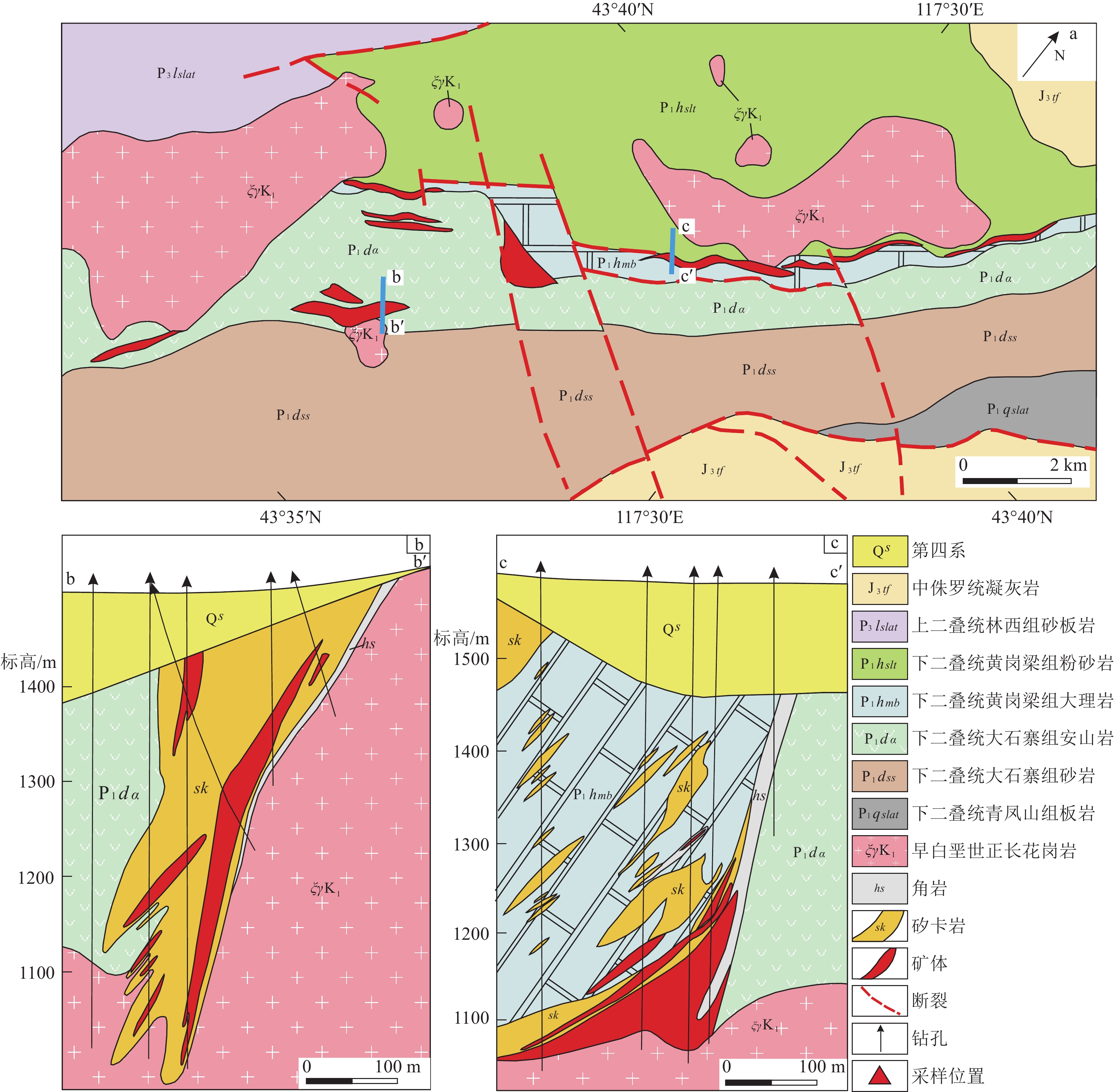

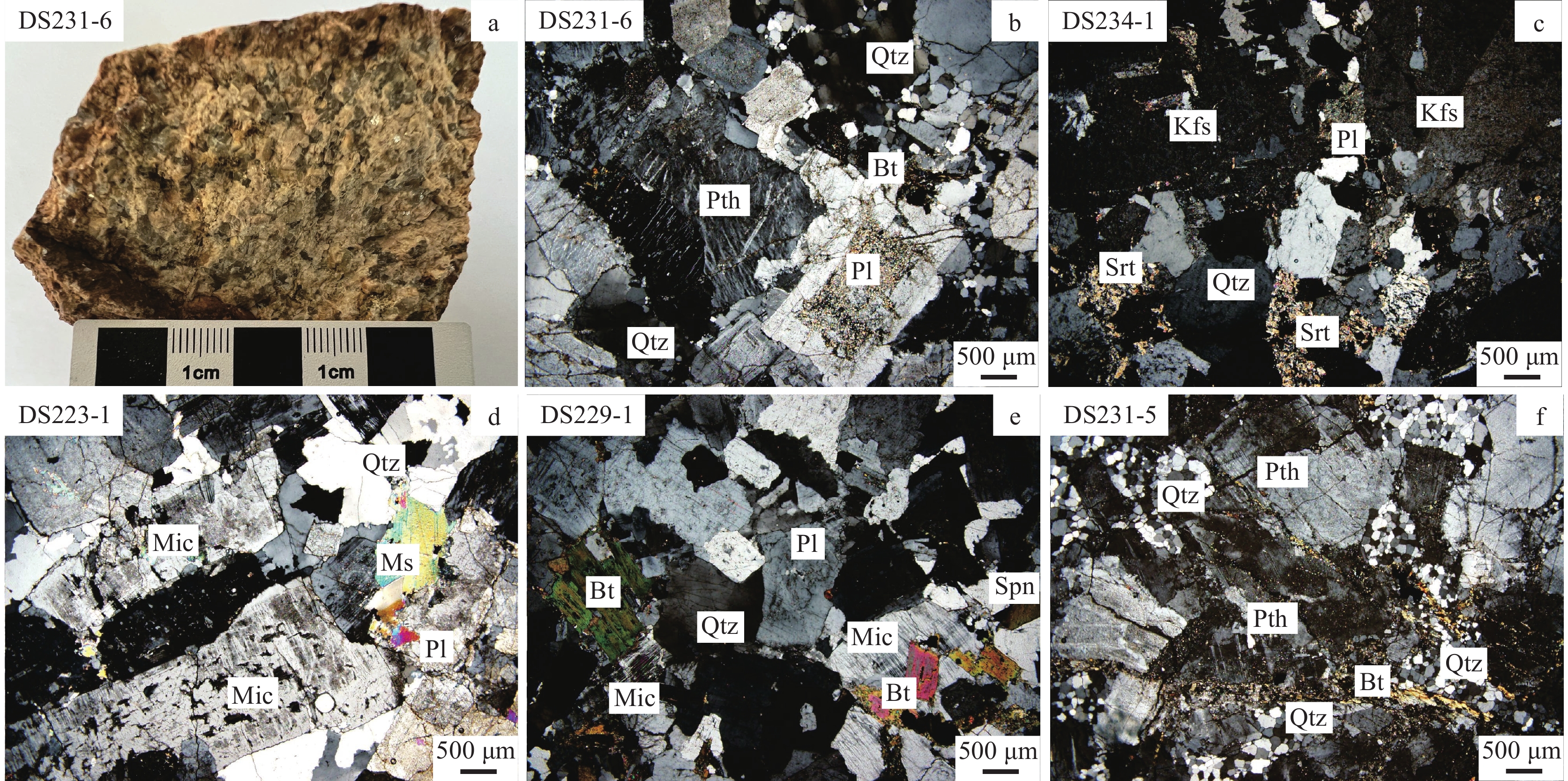

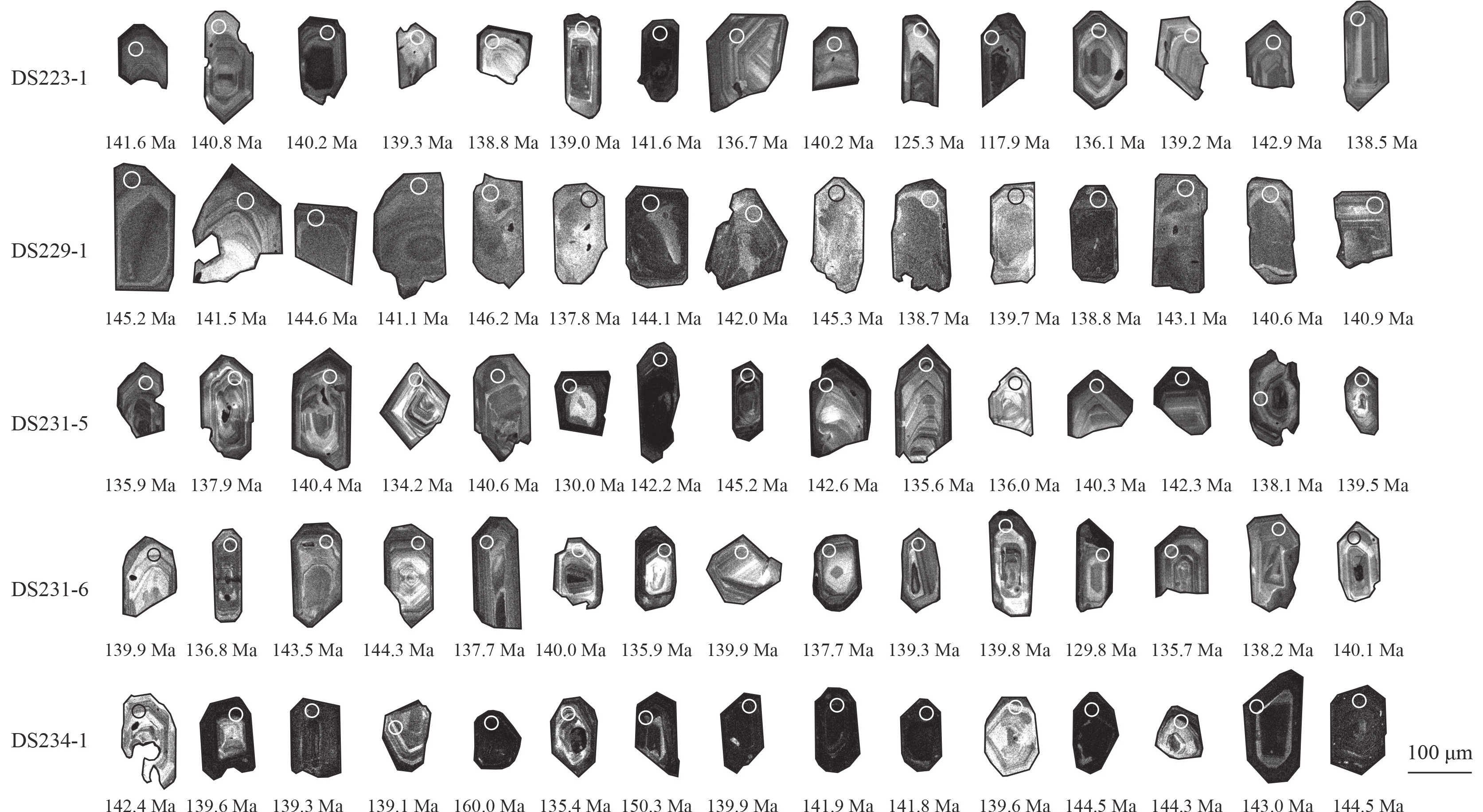

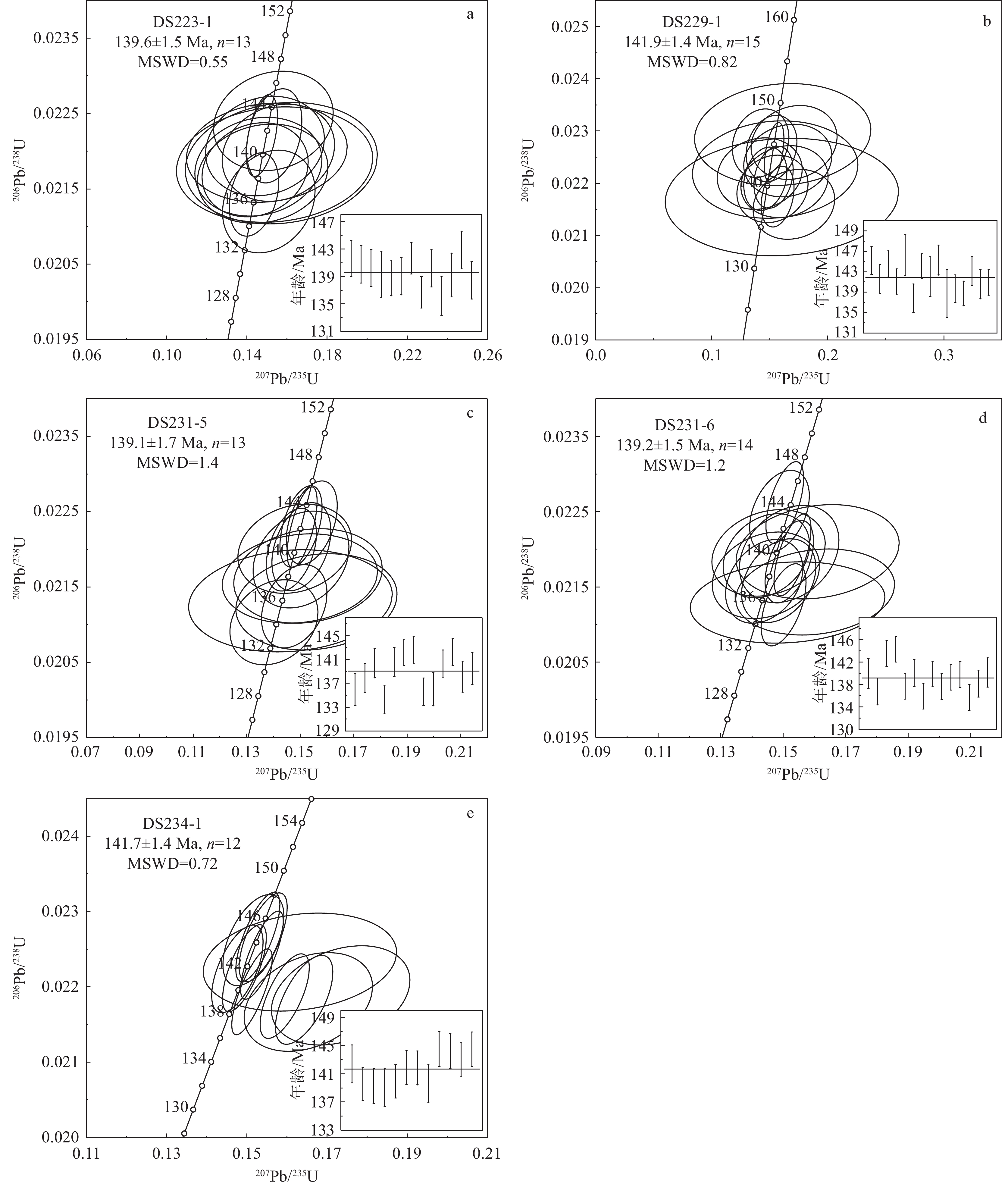

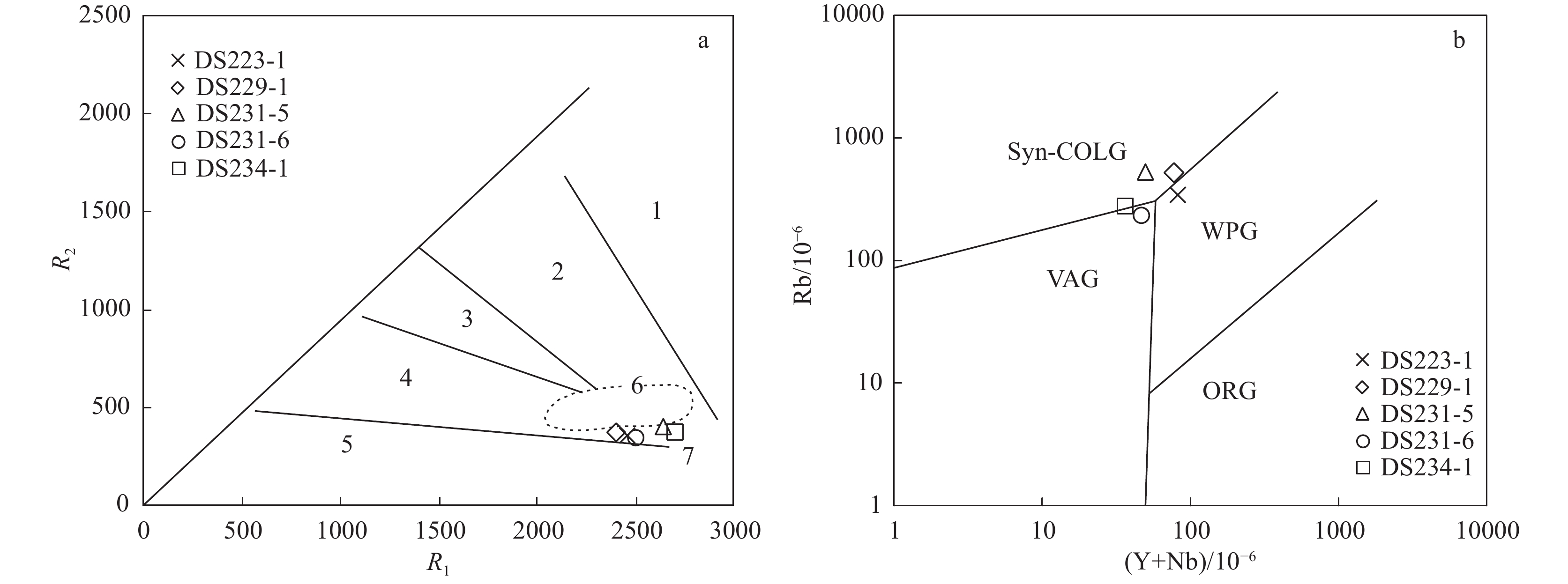

大兴安岭南段黄岗梁锡铁矿区及外围发育大面积花岗岩类,加强其成岩时代、岩石成因类型、成岩成矿物质来源等研究,有利于探究该区成岩与成矿关系和早白垩世碰撞造山机制。

采集大兴安岭南段黄岗梁锡铁矿区及外围样品,进行岩相学、锆石U−Pb测年、岩石地球化学及Rb−Sr、Sm−Nd、Pb同位素研究。

获得岩浆结晶年龄为141.9~139.1 Ma,较成矿年龄早约3 Ma,形成于早白垩世。岩石具有高硅、低铝、低镁、富钾少钠特征,为高钾钙碱性A型花岗岩。(87Sr/86Sr)i和143Nd/144Nd值分别介于0.70031~0.70543和0.512572~0.512636之间,εNd(t)值为0.07~ 1.18,Nd同位素模式年龄TDM2为926 ~838 Ma。

黄岗梁矽卡岩型锡铁矿床成岩物质于新元古代从亏损地幔分离,在上升侵位过程中受到地壳物质混染。大兴安岭南段地区在早白垩世经历了蒙古–鄂霍次克洋碰撞闭合伸展作用和古太平洋高角度俯冲作用叠加。

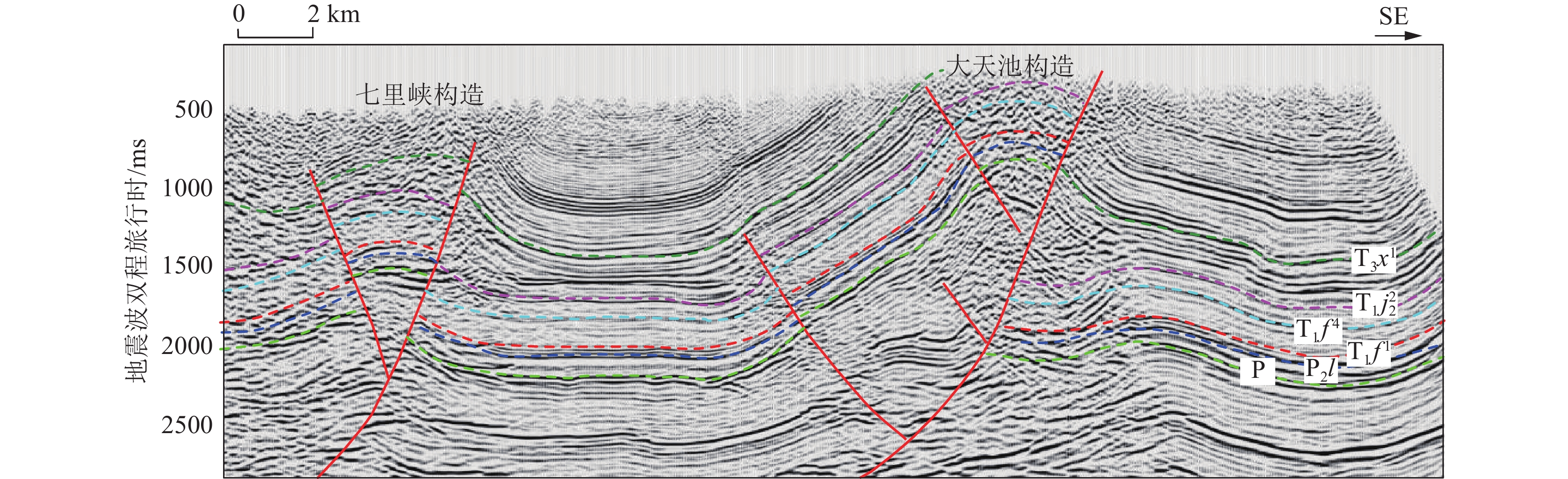

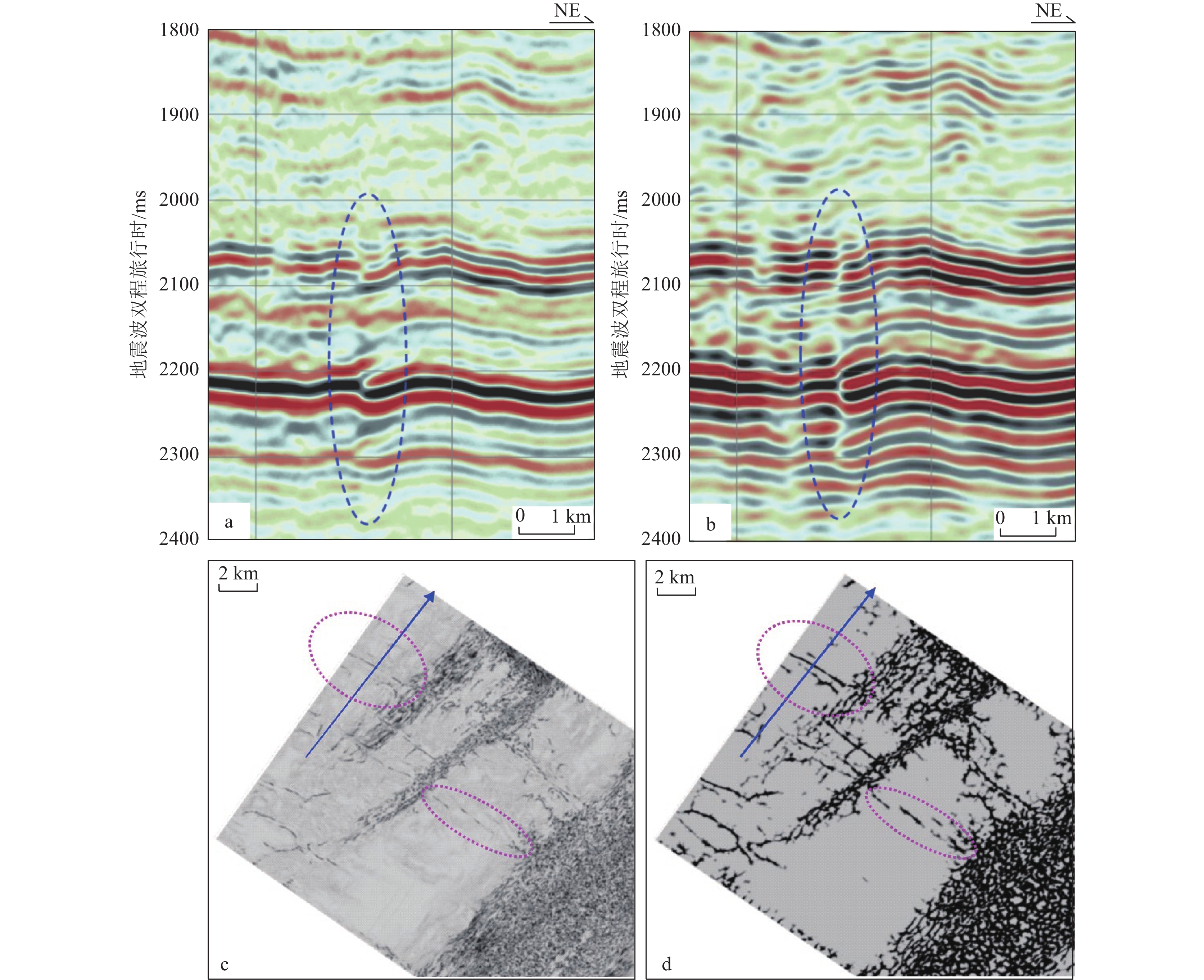

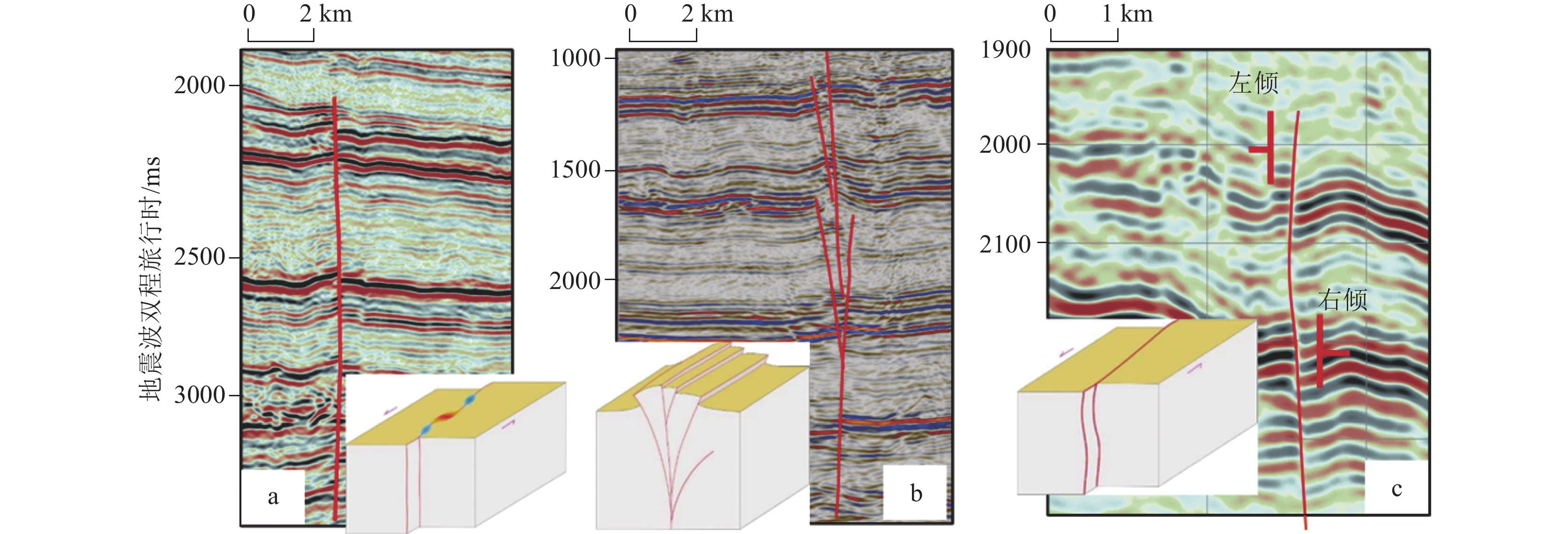

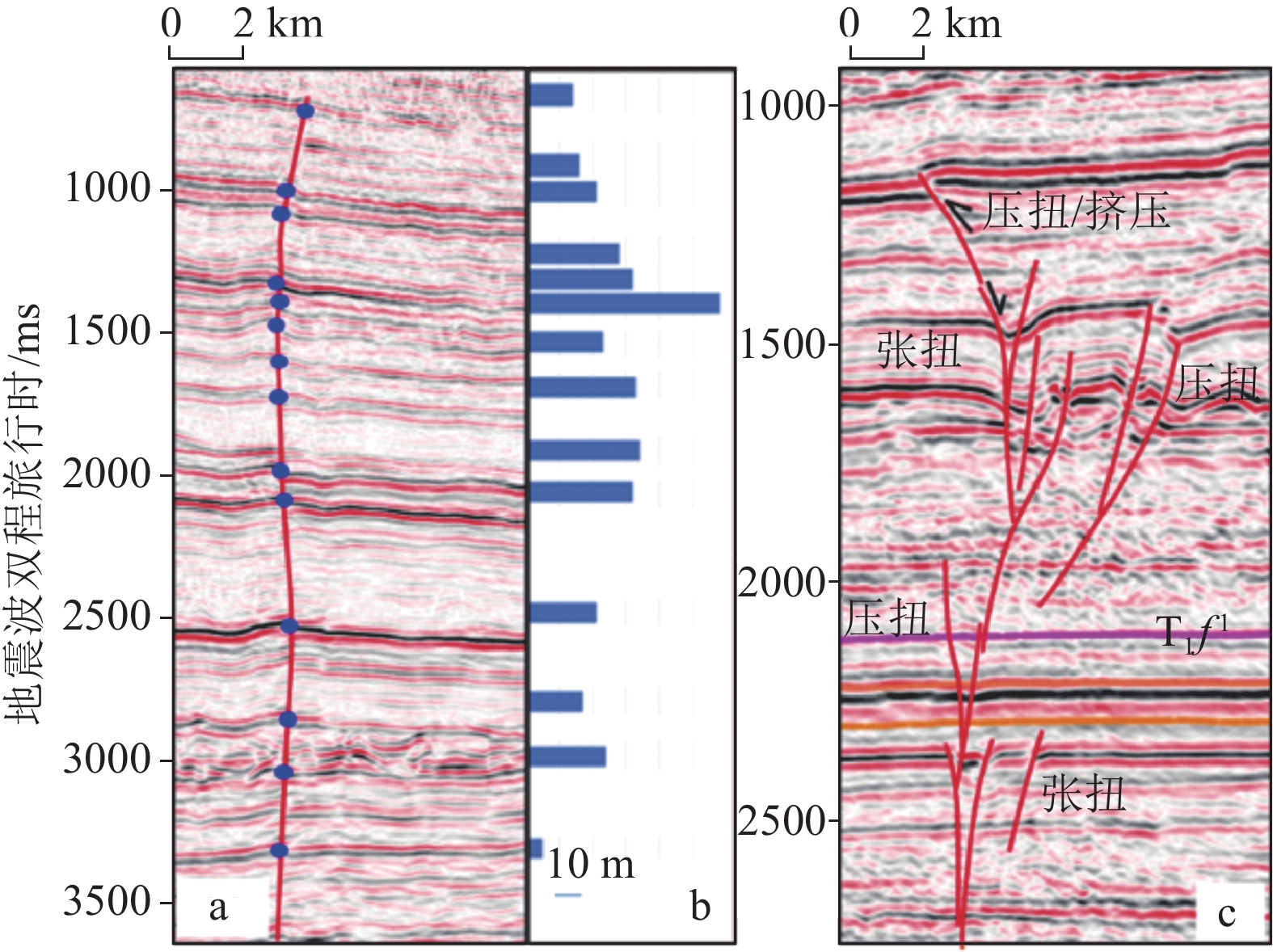

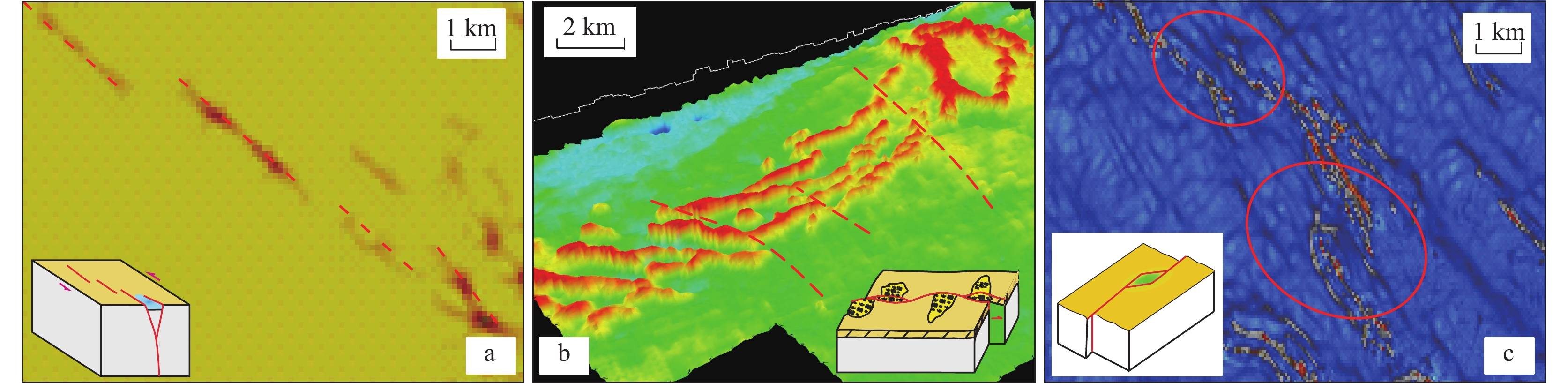

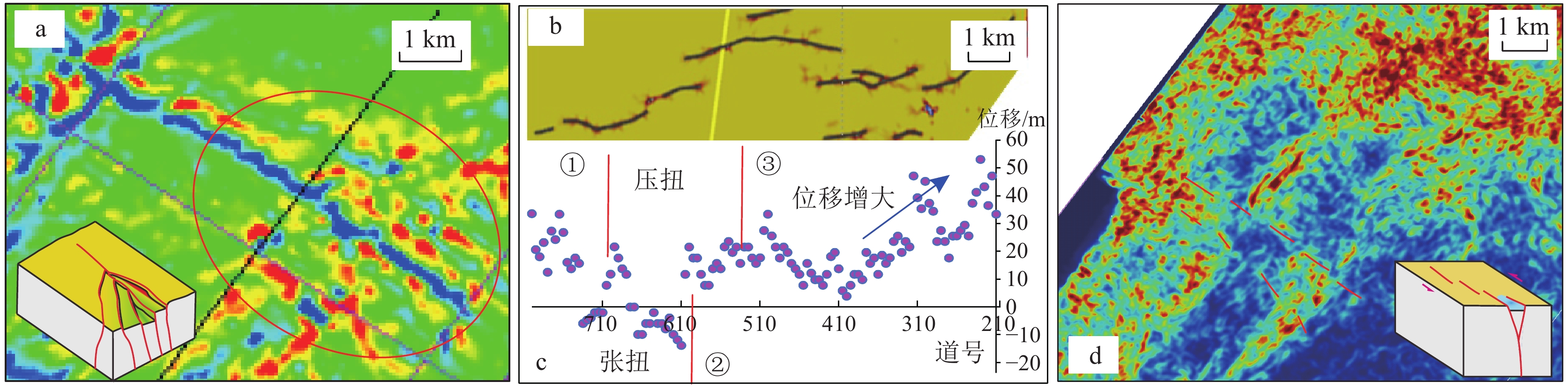

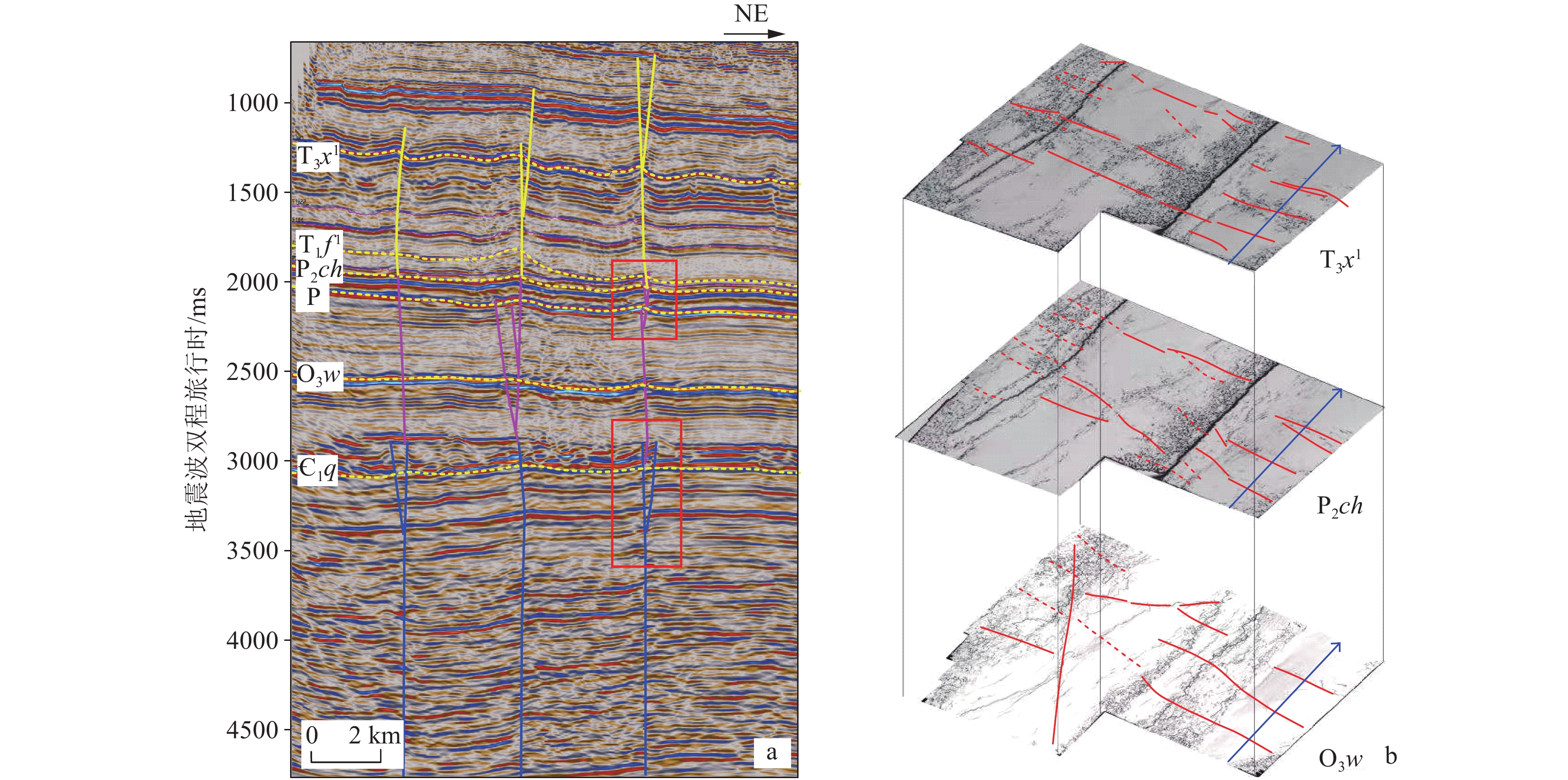

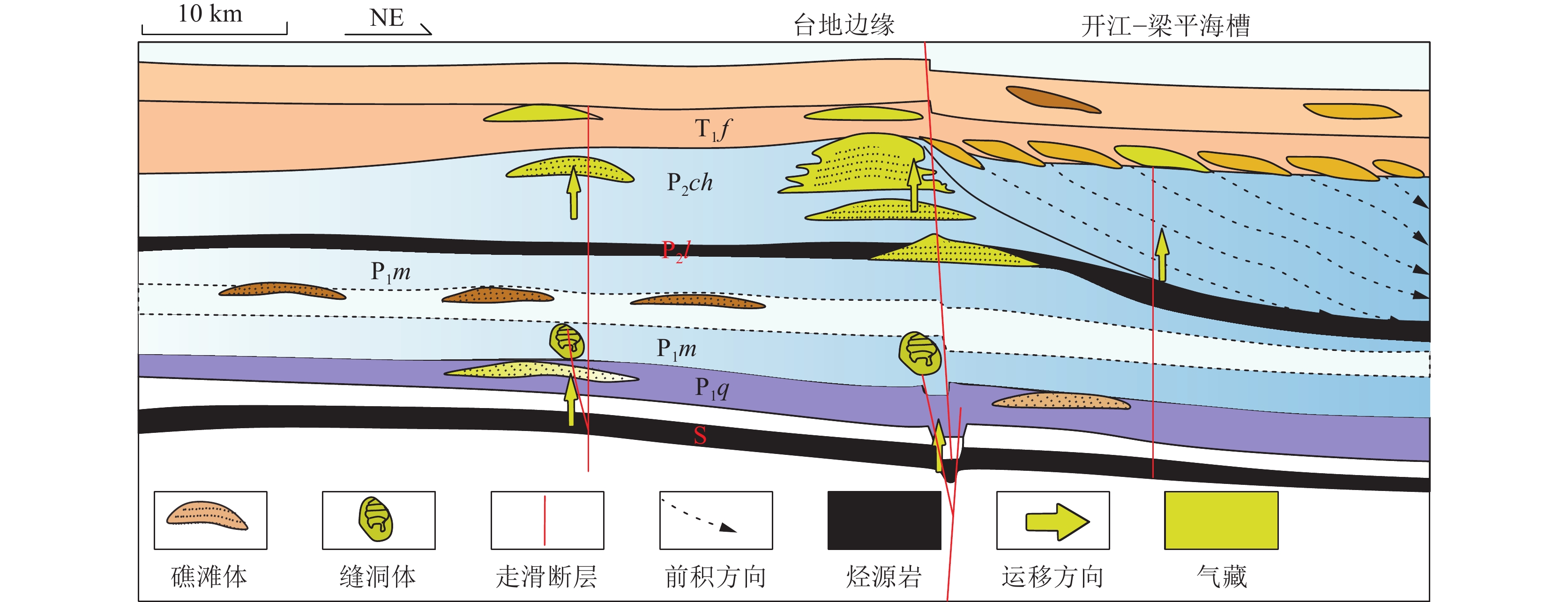

沉积盆地走滑断层的识别对其控藏作用研究与勘探部署具有重要意义,但走滑断层规模小、地震分辨率低是制约走滑断控油气藏勘探开发的重点难题,为此在四川盆地开江-梁平海槽东部地区新采集三维地震资料的基础上开展了走滑断层的识别。

通过提高走滑断层分辨率的导航金字塔处理,进行走滑断层判识标志分析与地震解释,并结合钻井资料分析走滑断层的成藏作用。

导航金字塔处理提高了深层微小(垂向断距<30 m)走滑断层的识别精度,提出了高陡直立、花状构造、倾向反转、断距和断层性质突变5个走滑断层剖面识别标志,以及雁列/斜列断层、地质体水平错动、拉分微地堑、马尾构造、类型与高差横向变化和地震属性线性突变6个走滑断层平面识别标志,发现了与北西走向台缘带一致的大型走滑断层带。走滑断层不仅可以沟通烃源岩、有利多层系油气运聚成藏,而且有利于深层碳酸盐岩的天然气富集与高产。

研究提出了深层微小走滑断层的判识标志,形成了走滑断层的识别方法,发现开江-梁平海槽发育大规模走滑断层系统,并对天然气成藏与分布具有重要控制作用,为开拓四川盆地走滑断控气藏新领域提供了新思路。

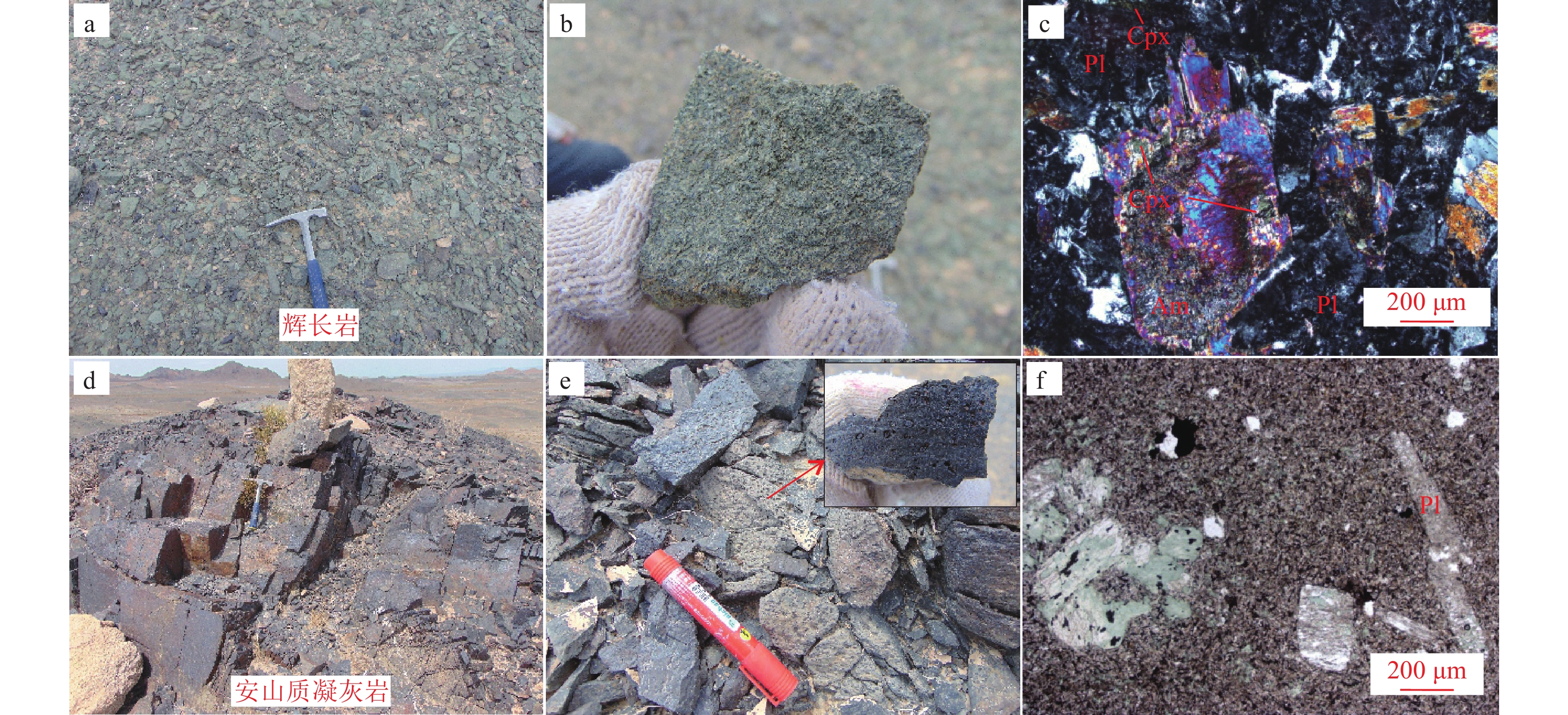

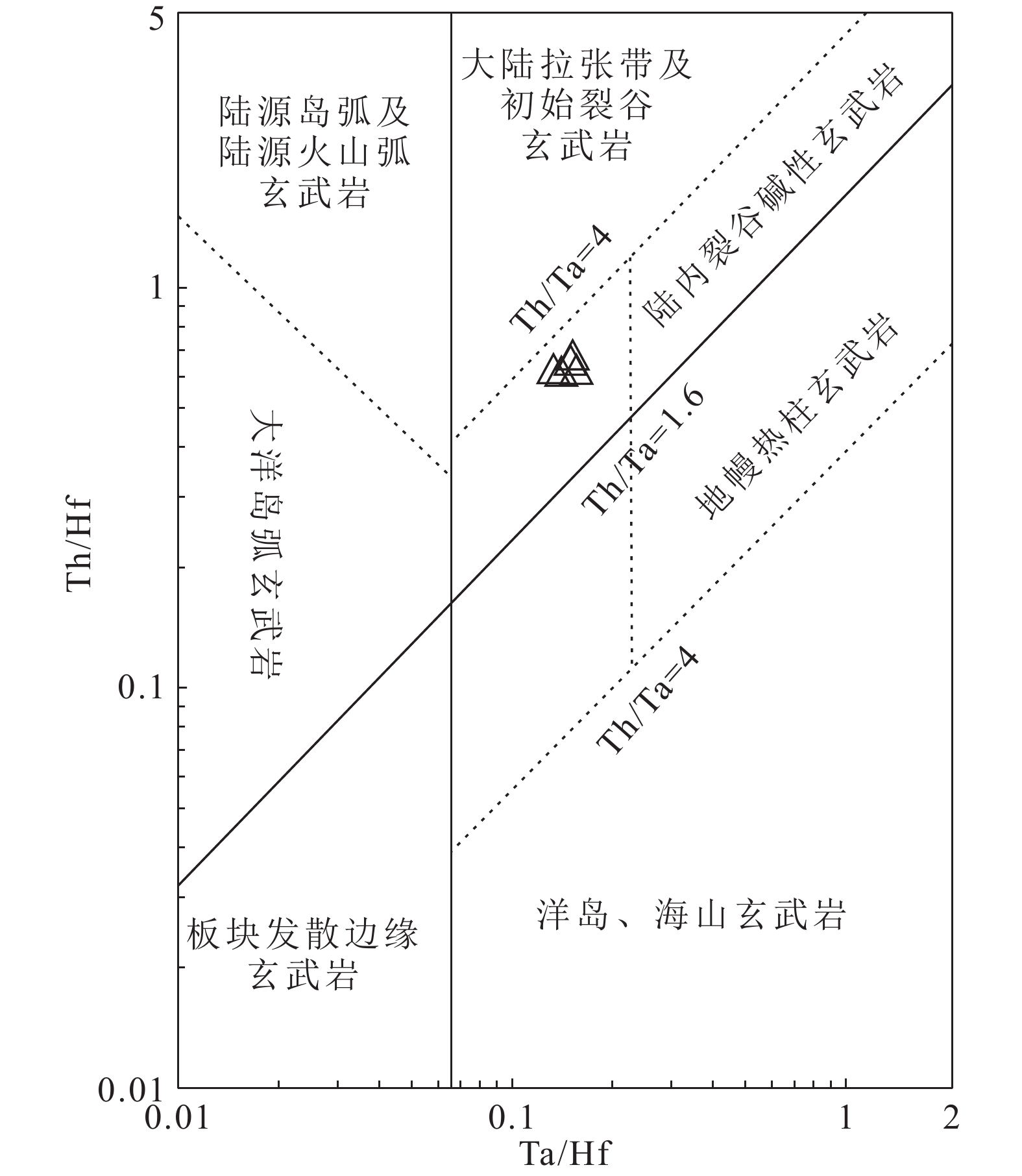

中亚造山带南缘北山地区分布的前寒武系岩石对研究古亚洲洋的形成演化及成矿具有重要的价值,但北山地区与古亚洲洋打开相关的岩浆证据发现极少,北山红山铁矿的形成时代也缺少精确的同位素年代学约束。

基于此,在野外调查的基础上,对研究区新发现的新元古代岩浆岩开展了锆石U−Pb年代学和地球化学研究。

北山地区中部独红山辉长岩和与红山铁矿相关的安山质凝灰岩年龄分别为765 Ma 和756 Ma,且辉长岩地球化学特征具有板内(大陆)裂谷构造背景。

结合已有研究和区域构造演化,认为古亚洲洋南段在北山地区打开的时限不早于765 Ma,北山红山铁矿形成于南华纪(756 Ma)。

生态系统服务关系人类福祉,生态系统服务的可持续供给可为区域生态安全和可持续发展提供保障。

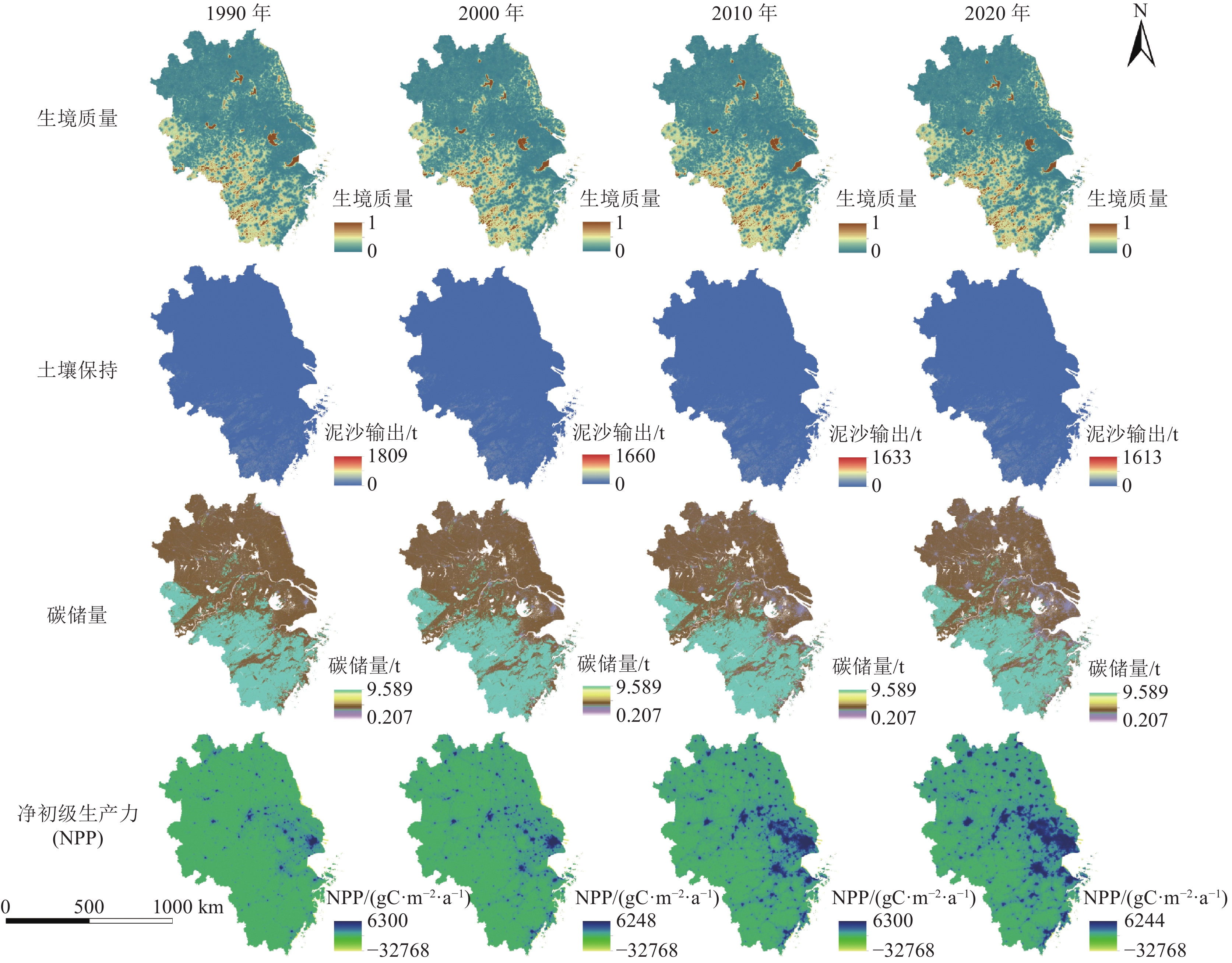

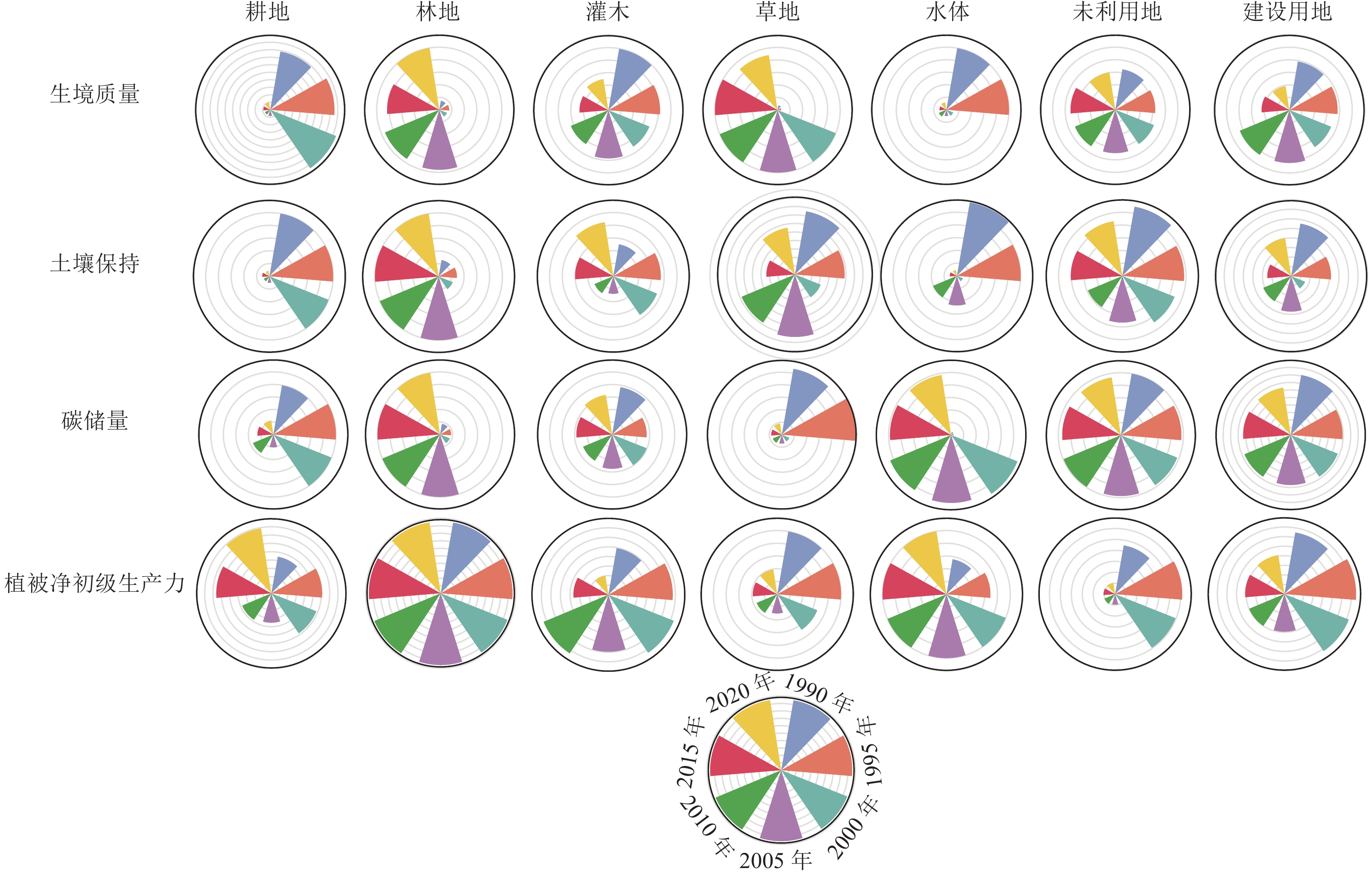

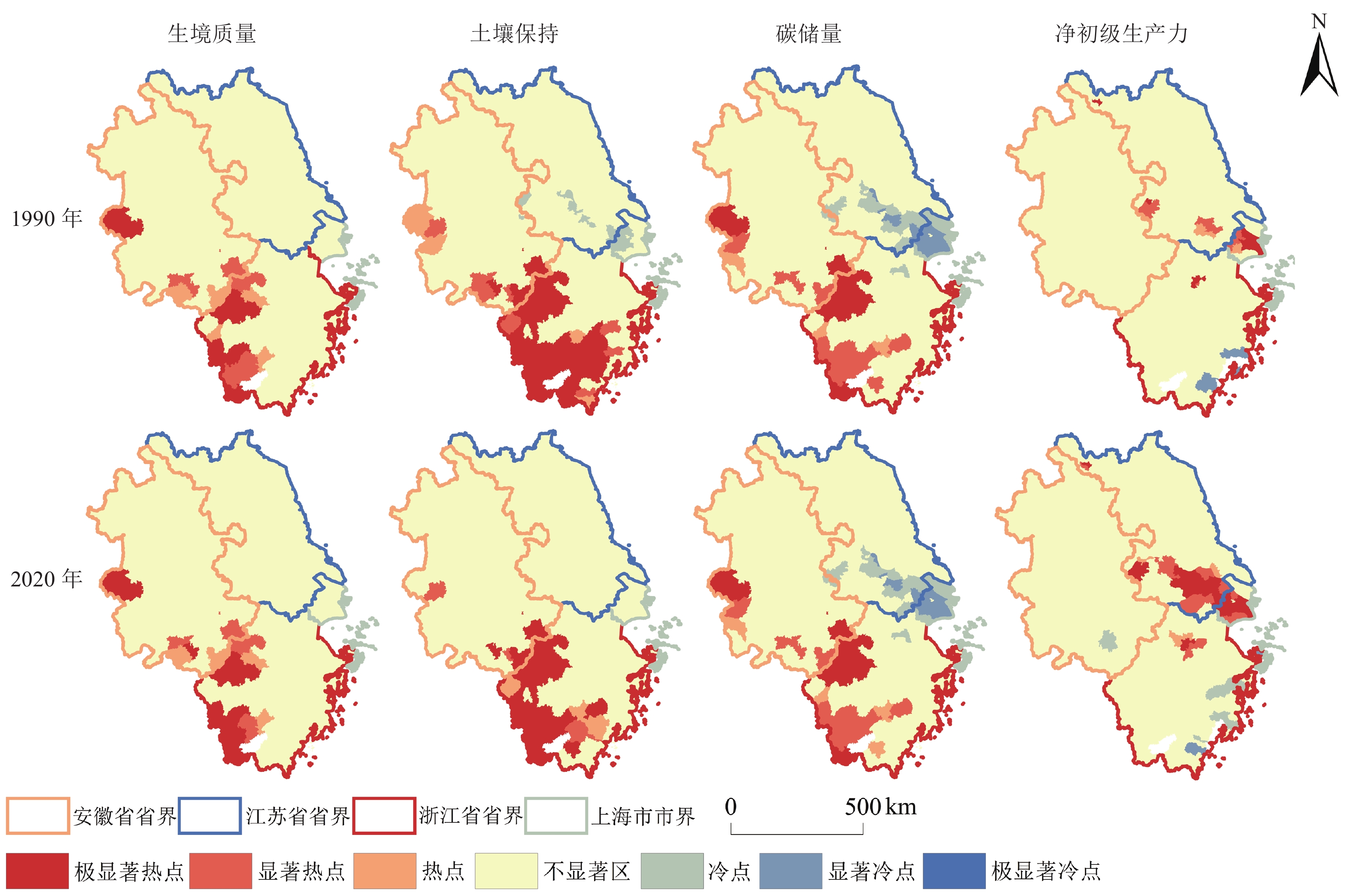

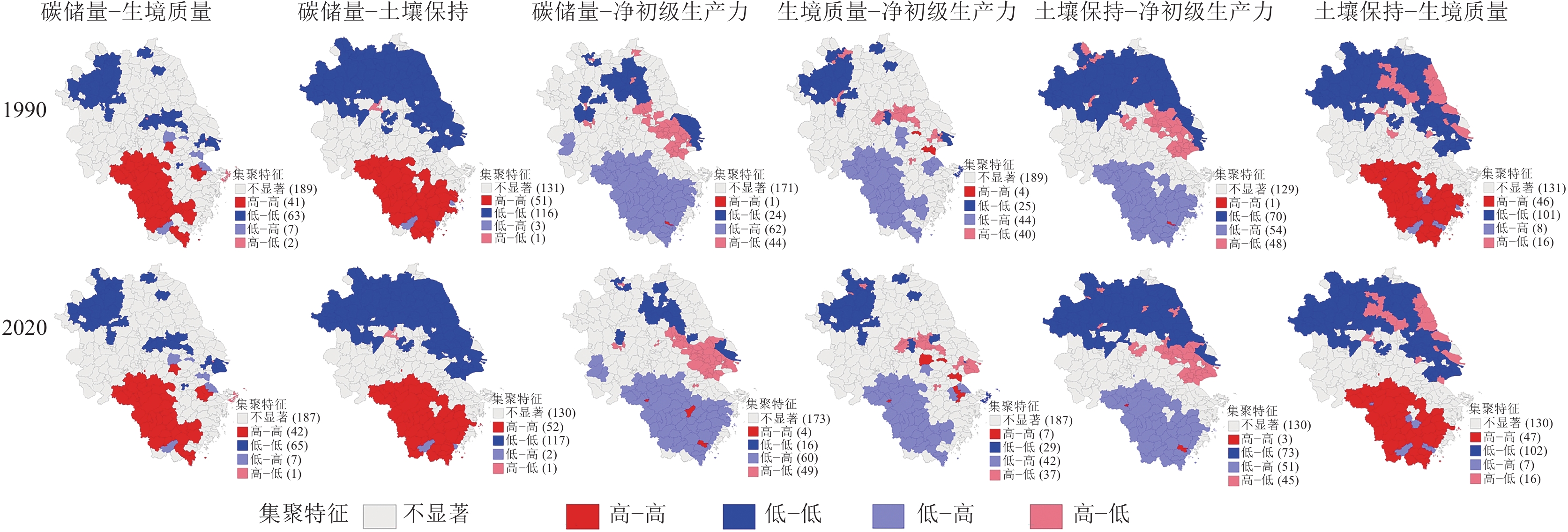

基于InVEST模型,结合土地利用类型、归一化植被指数(Normalized Differnce Vegetation Index, NDVI)和气象数据,分析1990—2020年长江三角洲地区植被净初级生产力(Net Primary Productivity, NPP)、土壤保持、生境质量和碳储量4种重要生态系统服务功能的时空分布特征,并识别其热点区域。采用相关系数法,分析长江三角洲地区不同生态系统服务功能与土地利用类型之间的权衡/协同关系。

结果表明:①长江三角洲地区的生态系统服务功能具有明显空间异质性,生境质量、水土保持和碳储量呈现出西南高、东北低的空间格局,且生境质量和碳储量的高值沿江分布。1990—2020年,生境质量与碳储量多数提升;土壤保持和植被净初级生产力整体呈现下降趋势,但东部地区有所提高。②1990—2020年,3类热点区(热点区、显著热点区、极显著热点区)所占面积无显著变化,集中分布在西南地区,具有明显的地带性。③土壤保持、碳储量、生境质量之间主要为协同关系,而NPP与碳储量、生境质量、土壤保持主要为权衡关系。为确保当地生态系统的可持续管理,在空间规划中应考虑生态系统服务之间的相互联系,尽量减少权衡效应,提高协同效应。

本次研究聚焦于长江三角洲区域,基于ArcGIS和Geoda,通过整合遥感数据、地理信息数据、社会经济数据等多源数据集,对长三角地区的4项关键生态系统服务(固碳能力、土壤保持、生境质量和植被净初级生产力)进行了全面评估,系统地揭示了长三角地区在格网县域尺度上的生态系统服务空间格局特征,为深入理解和优化该区域的生态系统服务提供了重要依据。

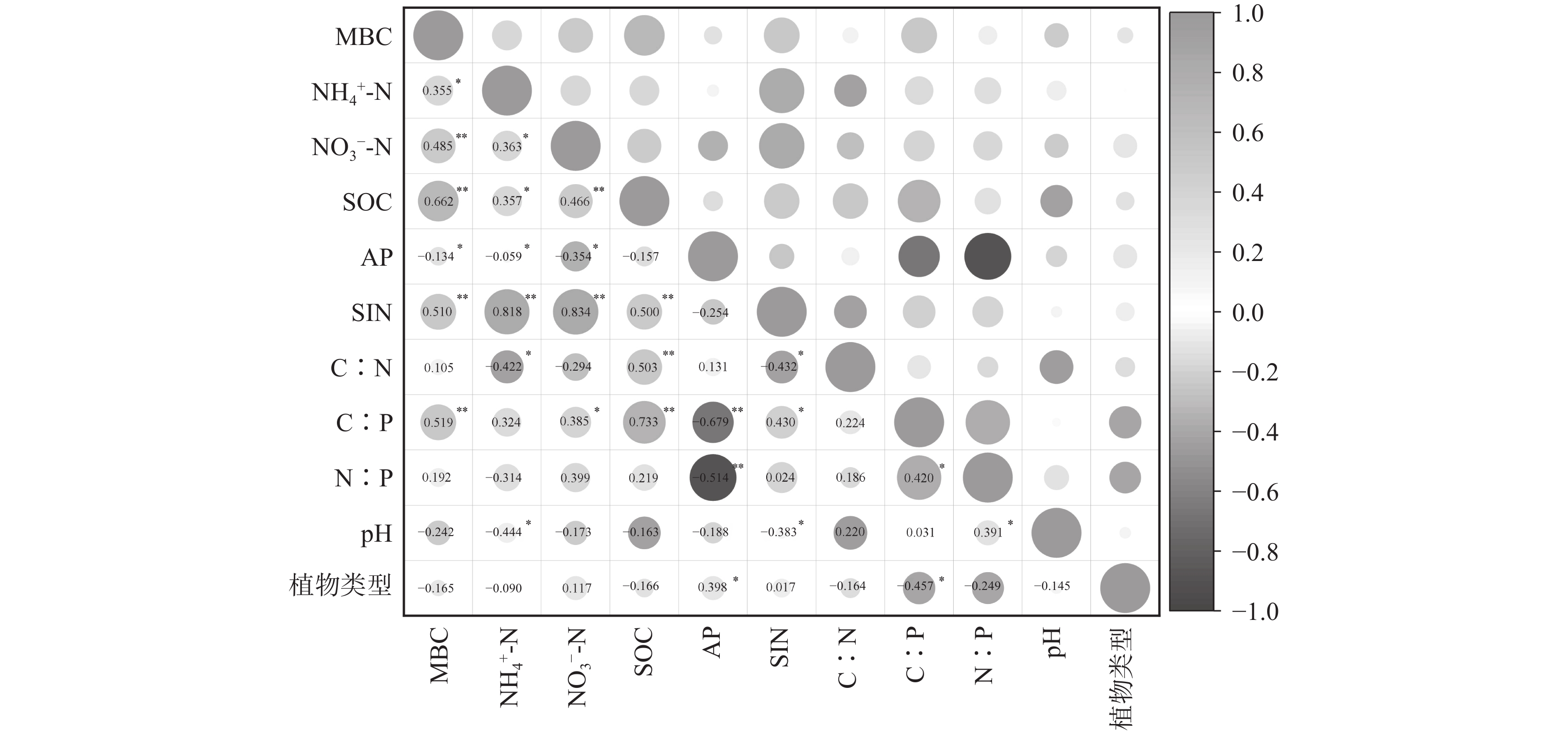

土壤微生物生物量碳是土壤有机质中最活跃的组分,研究植物根际土壤微生物量碳对认识土壤碳汇及土壤肥力具有重要意义。

以武汉市马鞍山森林公园为研究对象,选择4种不同植物类型(乔木、小乔木、灌木、草本)随机设置33个采样点,研究不同植物群落根际土壤微生物量碳分布特征的主要驱动因子。

①土壤微生物量碳在不同植物群落根际间存在显著差异,根际土壤微生物量碳的波动范围为270.76 ~ 908.44 mg/kg。②土壤微生物量碳与土壤有机碳(r=0.662, p < 0.01)、无机氮(r=0.510, p < 0.01)、碳磷比(r=0.519, p < 0.01)、铵态氮(r=0.355, p < 0.01)和硝态氮(r=0.485, p < 0.01)显著正相关,而与土壤速效磷(r=−0.134,p<0.05)显著负相关。③不同植物群落根际间的土壤微生物生物量熵碳的变化范围为1%~4%,其中黑足鳞毛蕨植物群落的根际最高,桂花植物群落根际最弱。④土壤有机碳、碳磷比和无机碳是影响土壤微生物生物量碳的主要因子,而碳氮比(36.36%,p < 0.01)和有机碳(24.42%,p < 0.05)是决定土壤微生物生物量熵碳含量的关键。

土壤碳氮比和有机碳是土壤微生物量熵碳的主要影响因子。不同植物根际土壤中微生物生物量碳间存在显著差异,相比之下黑足鳞毛蕨的根际土壤微生物固碳能力最高。

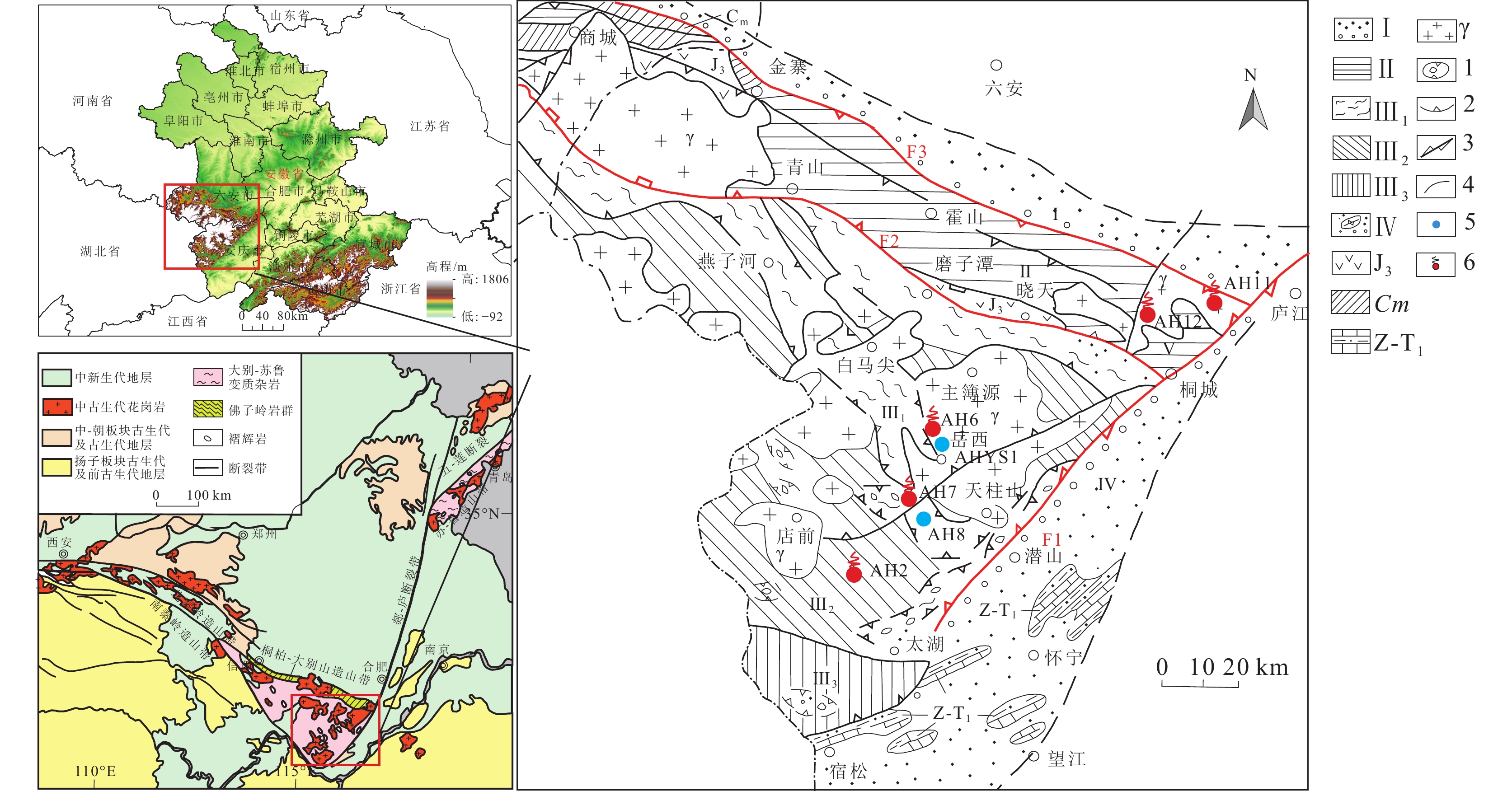

分析总结受构造控制的安徽大别山区温泉的水化学特征及其演化机制,有利于加深对独特地质背景下(造山带硅酸盐岩)水-岩相互作用的认识,同时可以为大别山区地热的勘探和合理开发利用提供科学依据。

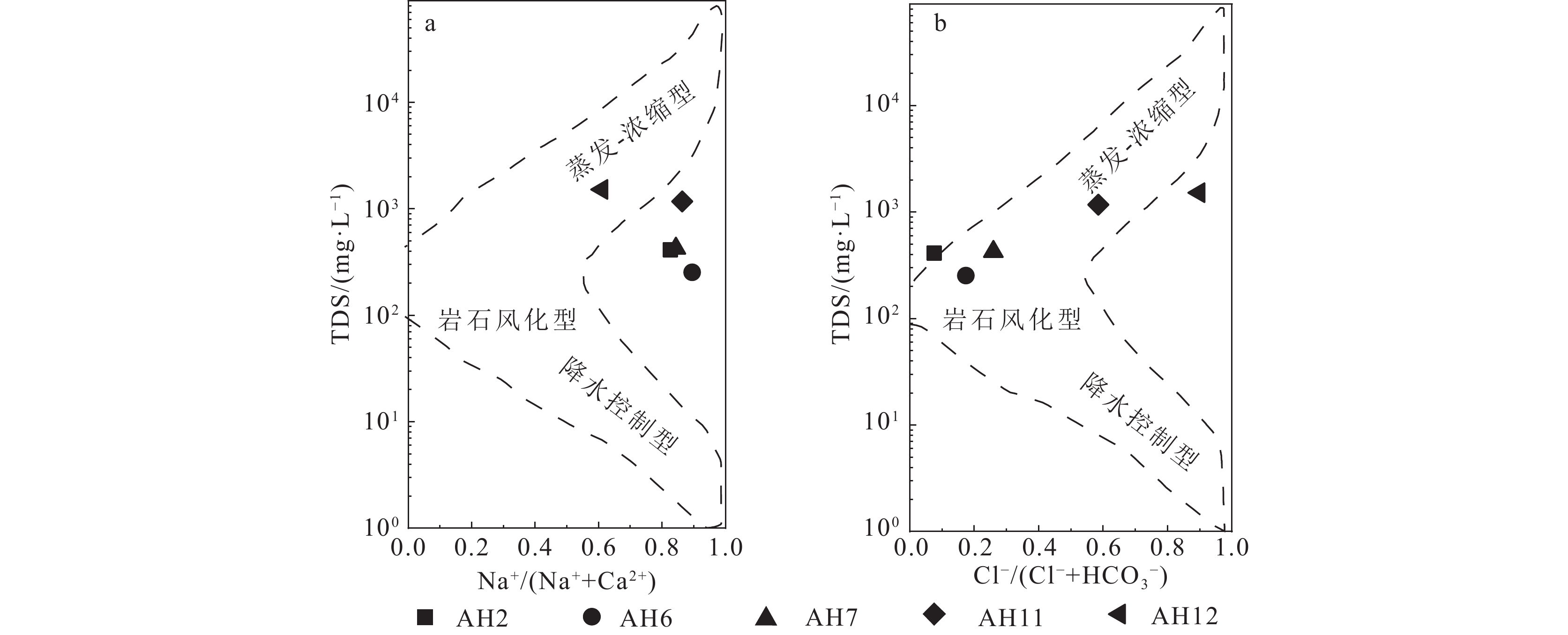

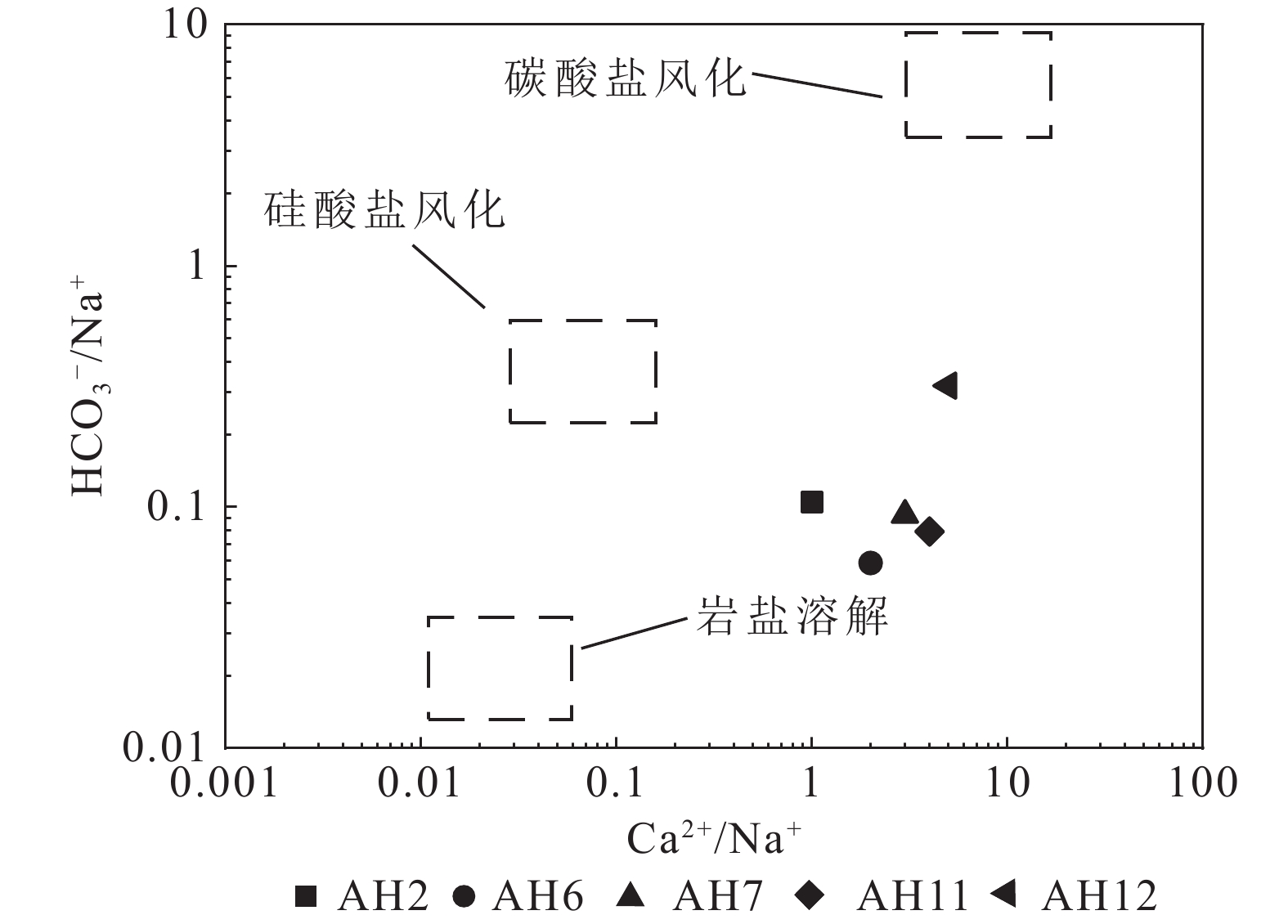

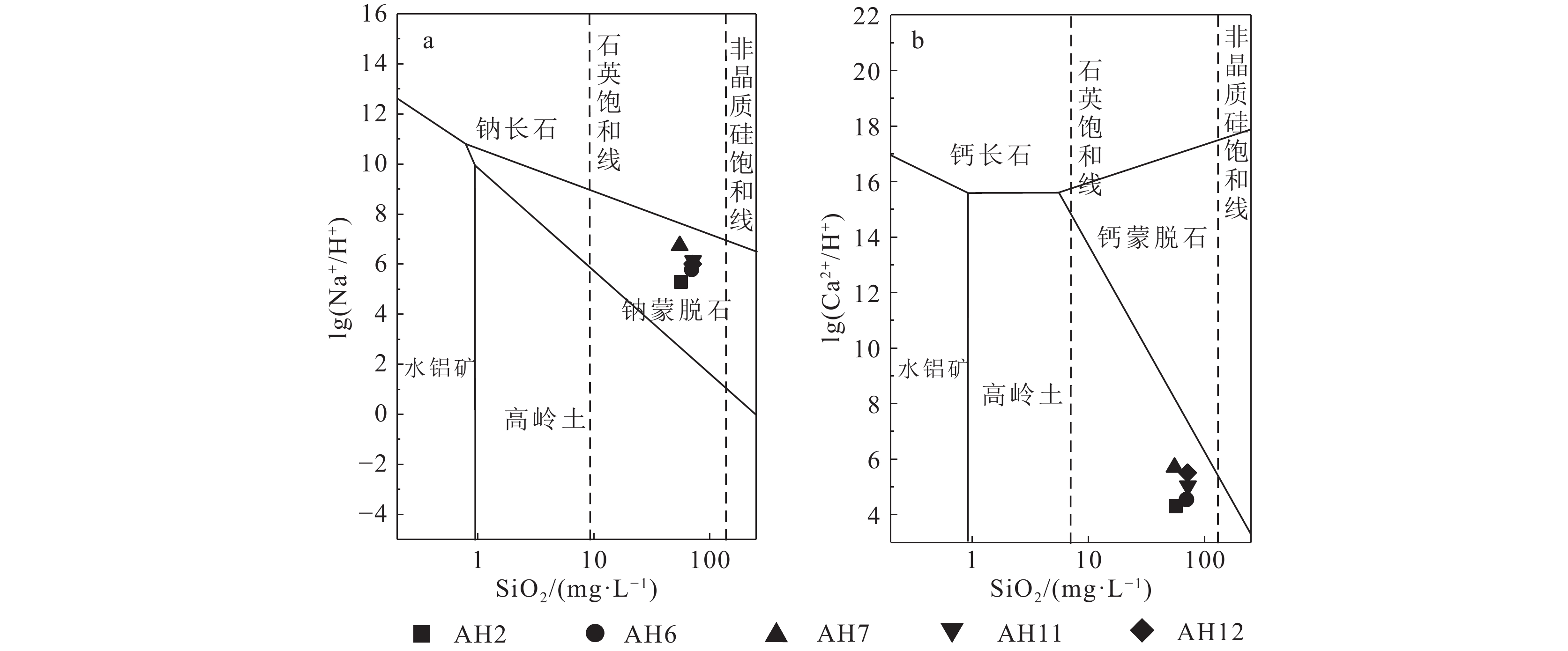

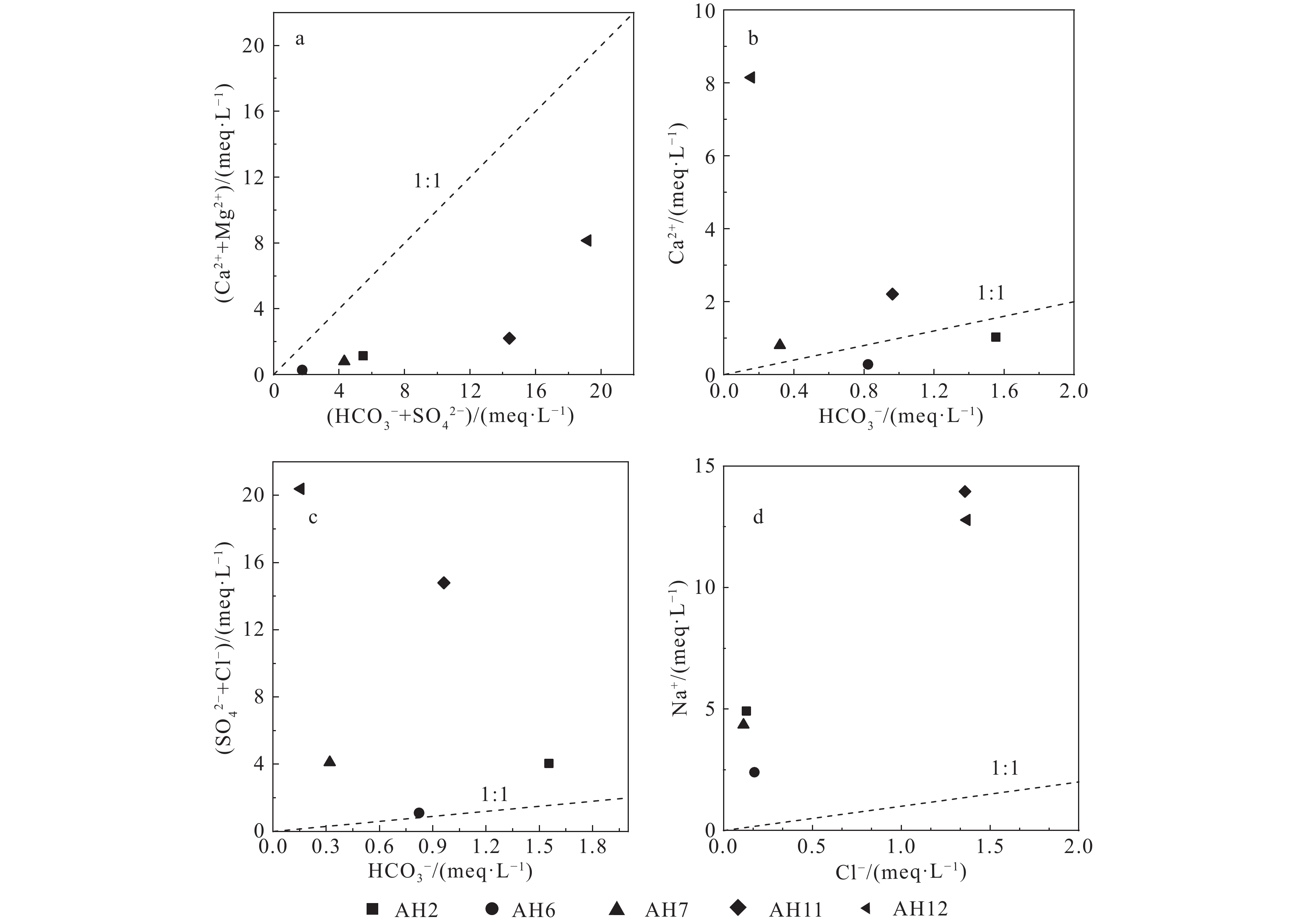

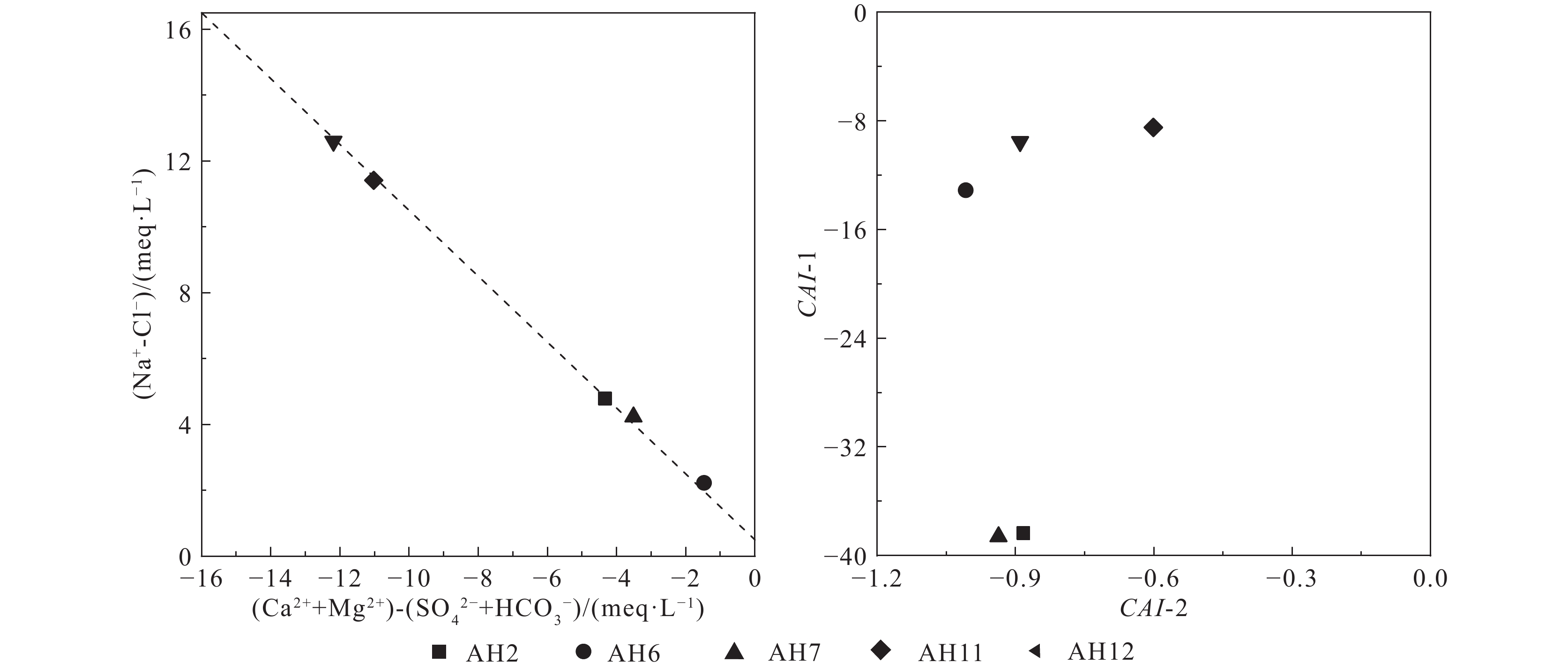

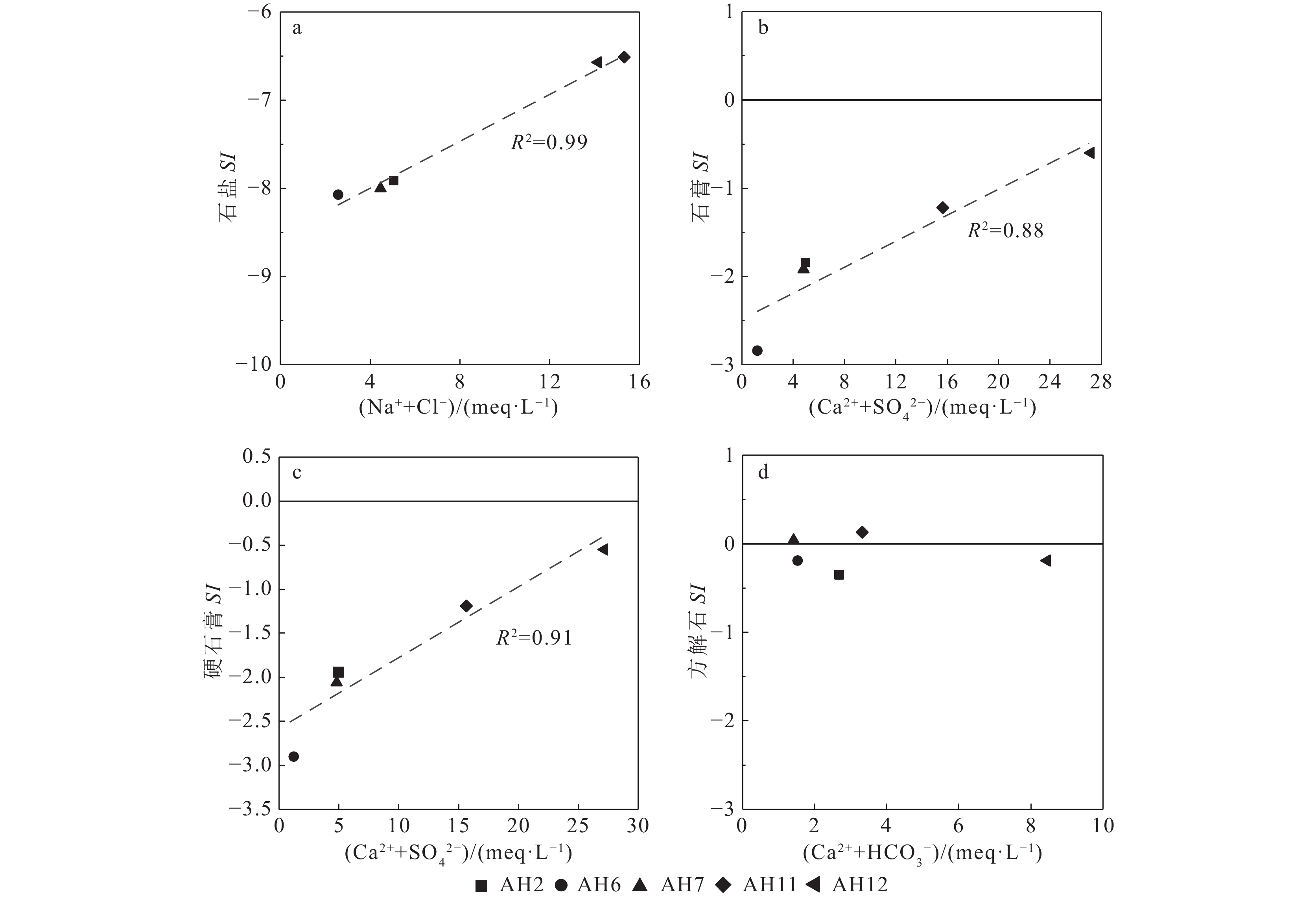

在对研究区温泉水化学组分基本特征分析的基础上,综合利用Gibbs图、岩石风化图、离子比例系数、矿物稳定场图等方法对研究区温泉的水-岩相互作用进行研究。此外,还借助PHREEQC软件开展反向水文地球化学模拟工作,对地热水在循环过程中主要矿物的溶解及沉淀情况进行定量分析。

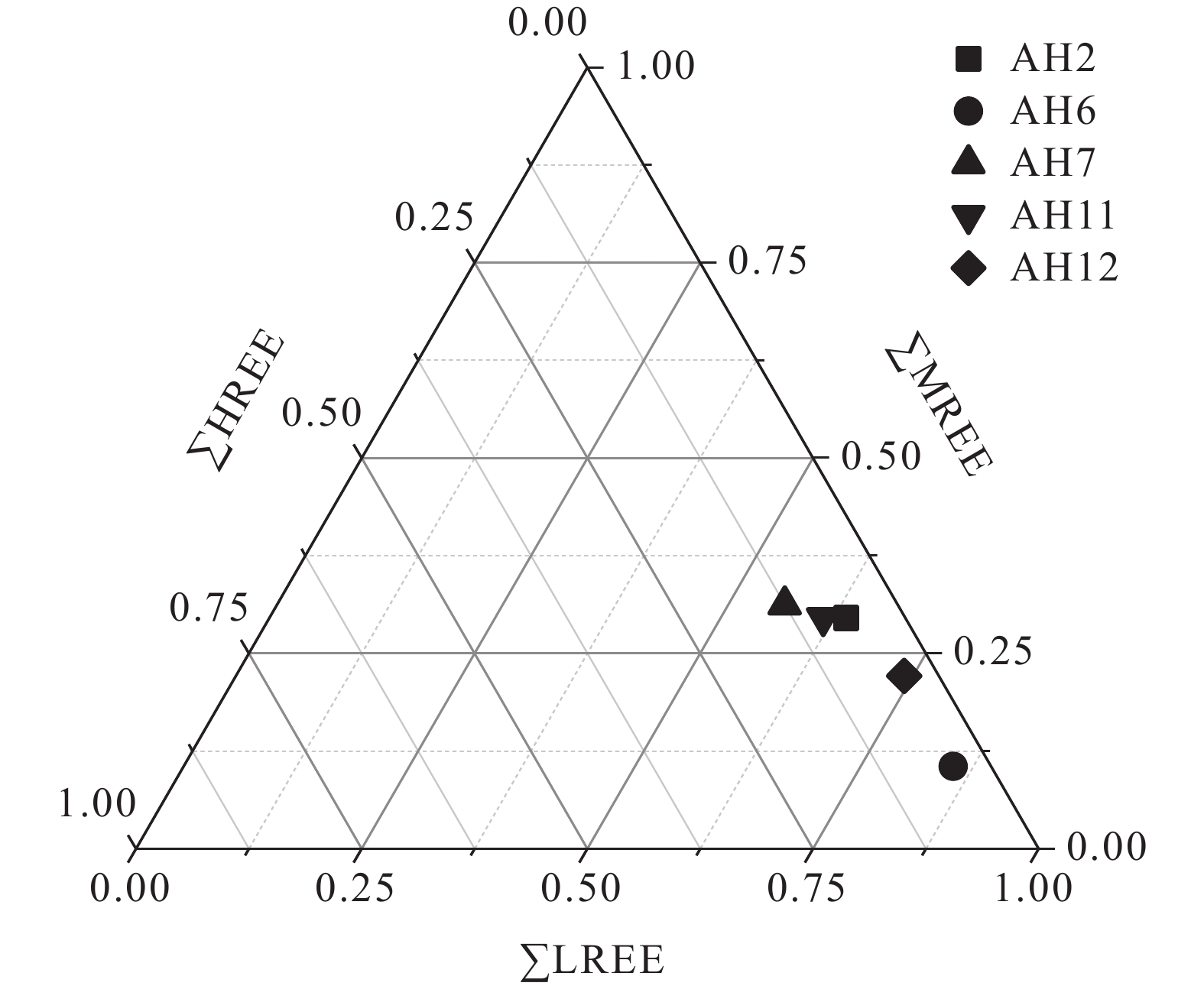

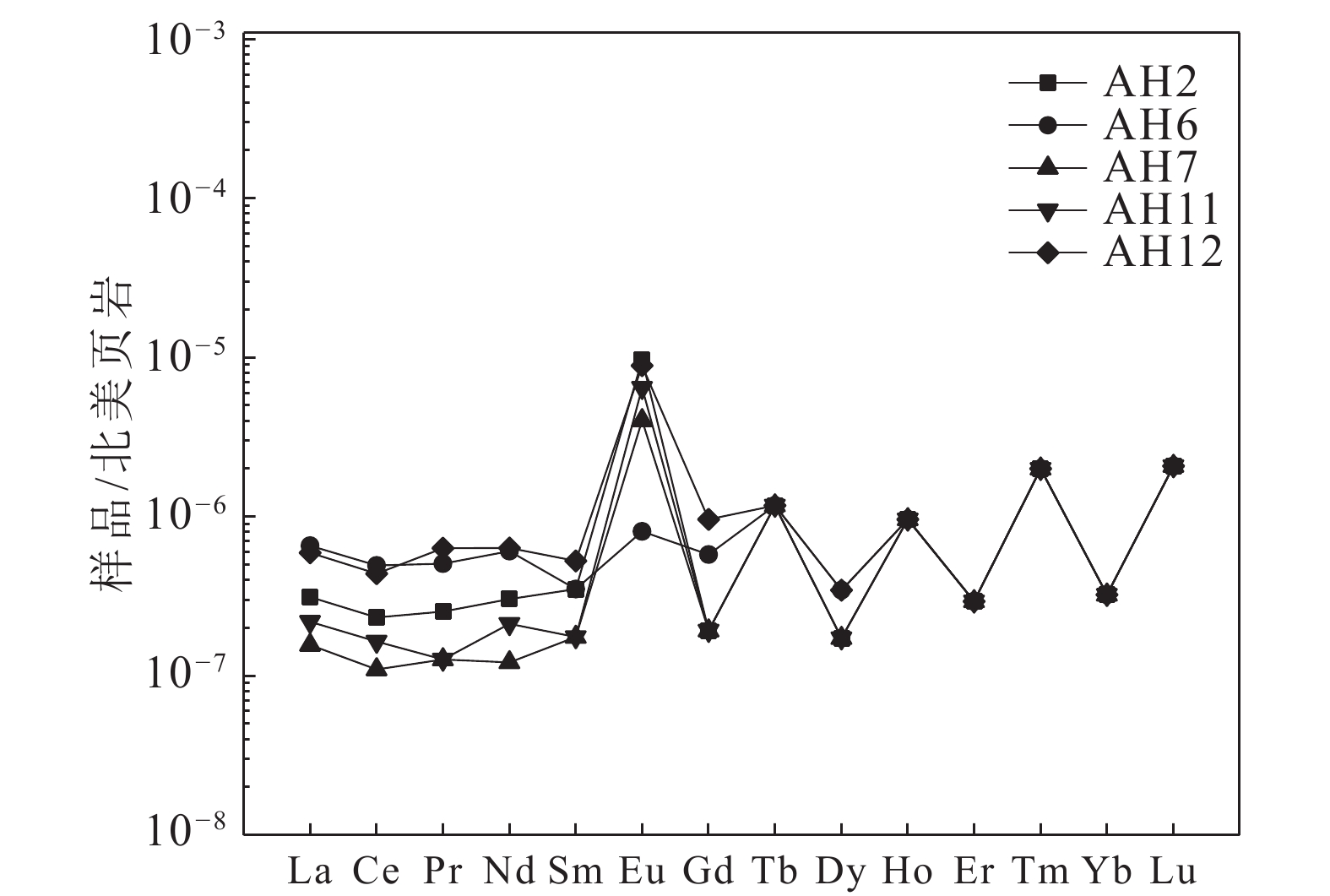

①大别山区5个温泉的水化学类型以SO4−Na型和SO4·HCO3−Na型水为主,均为中低温、弱碱性温泉;②研究区温泉中稀土元素表现出明显的Eu正异常,轻稀土元素相对富集,中稀土元素其次,重稀土元素相对缺乏;③研究区温泉水化学组分主要受岩石风化作用的影响。温泉中Na+主要来自硅酸盐矿物(如钠长石、钠蒙脱石等)的溶滤,Ca2+来源于碳酸盐矿物和石膏的溶滤;SO42−的含量主要受到石膏溶解的影响;HCO3−含量主要受硅酸盐和碳酸盐矿物溶解的影响。④模拟结果表明,雨水-地下热水路径上发生的水岩相互作用主要为钠长石、钙长石、萤石、石膏、黑云母和CO2的溶解,以及钠蒙脱石、方解石和白云石的沉淀,同时发生了Ca2+置换Na+的阳离子交替吸附作用。

雨水至地下热水路径属于地下水深循环,复杂的深部地层岩性及结构容易阻碍地下水径流,使地下水流速放缓,发生了充分的水-岩相互作用,完成了HCO3−Ca型雨水向SO4·HCO3−Na型和SO4−Na型弱碱性温泉的转化。

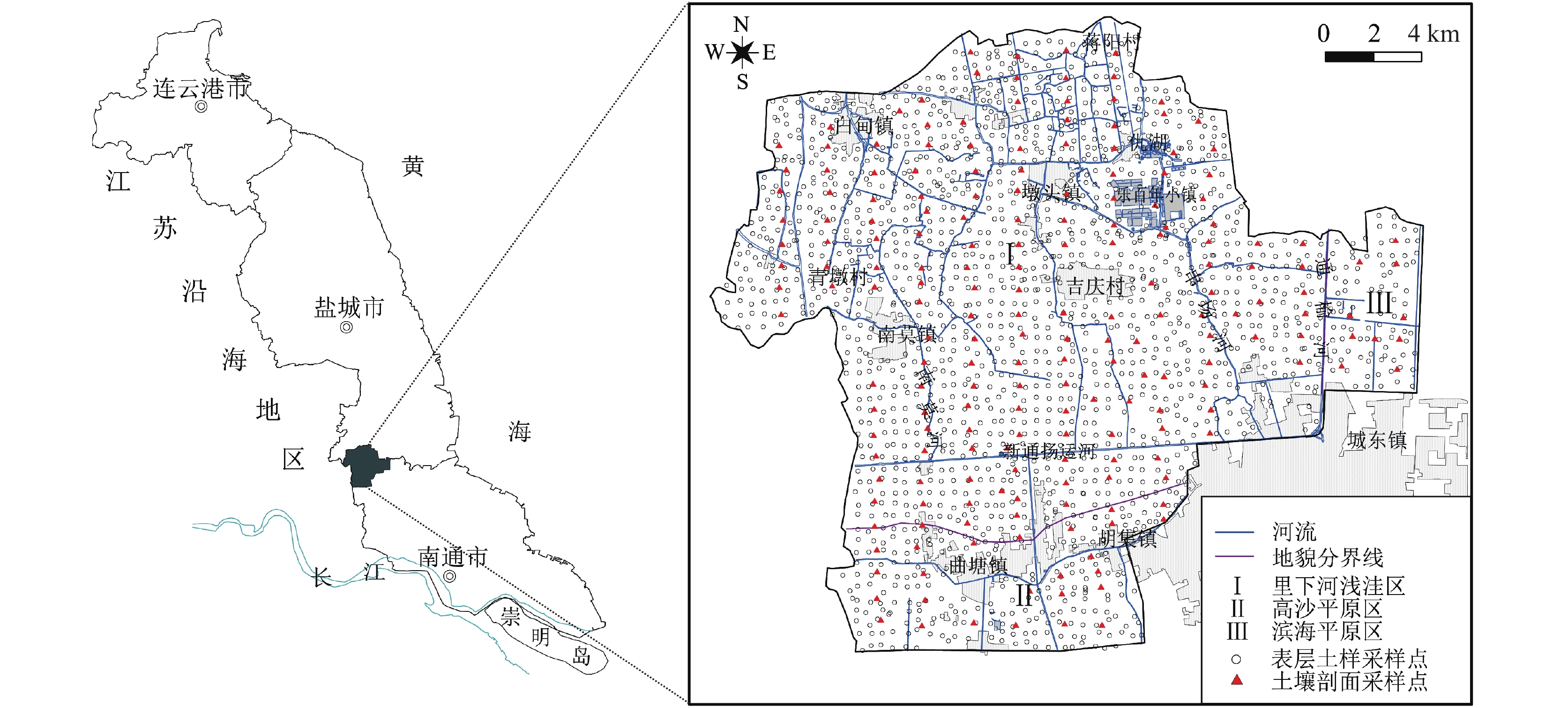

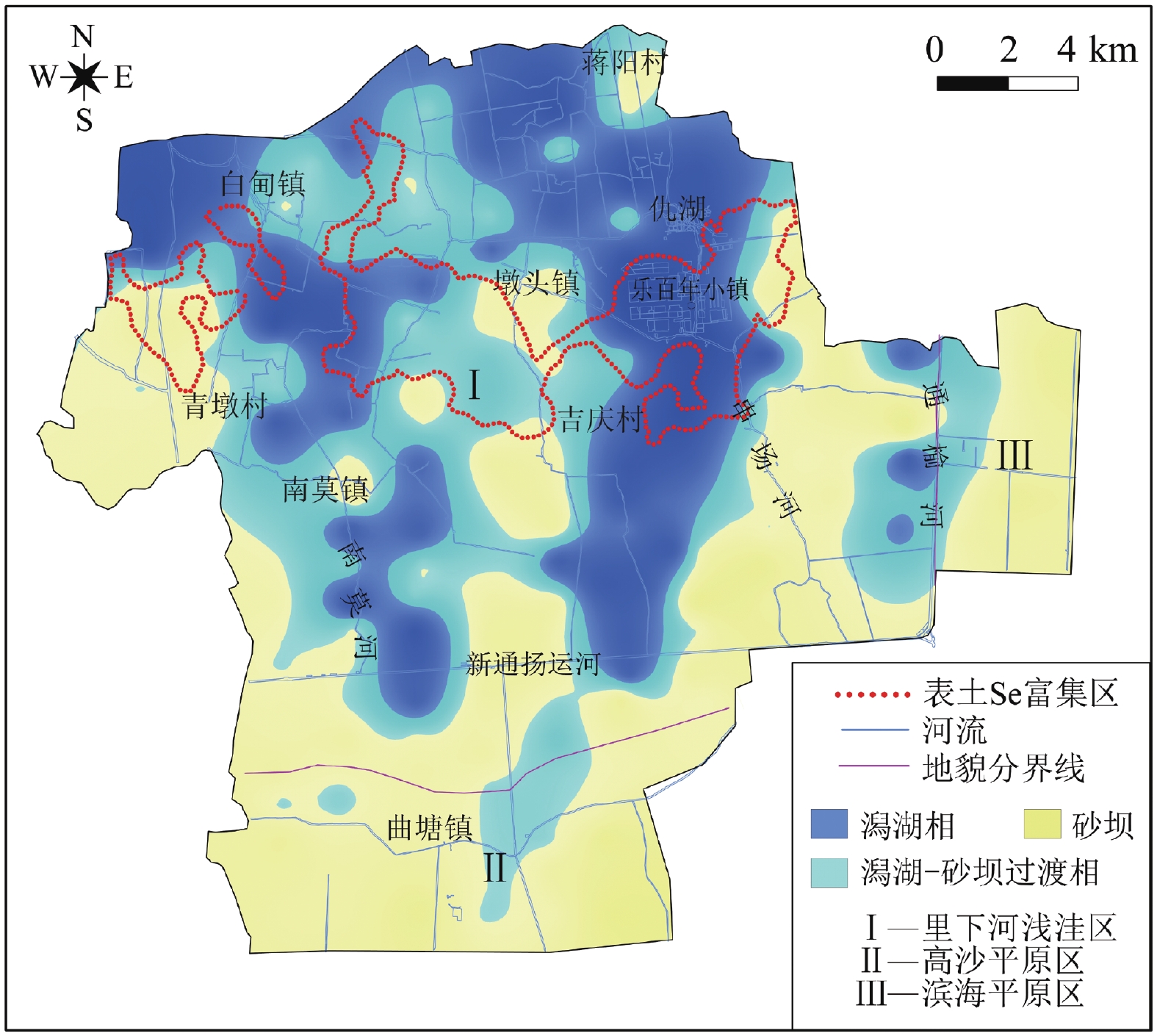

近年来,天然富硒土地资源的开发利用越来越受到关注,但对于远离母岩的平原区富硒土壤成因尚不明确。以海安里下河地区为例,探讨平原区富硒土壤分布特征及其成因,进而指导富硒土地资源的开发利用。

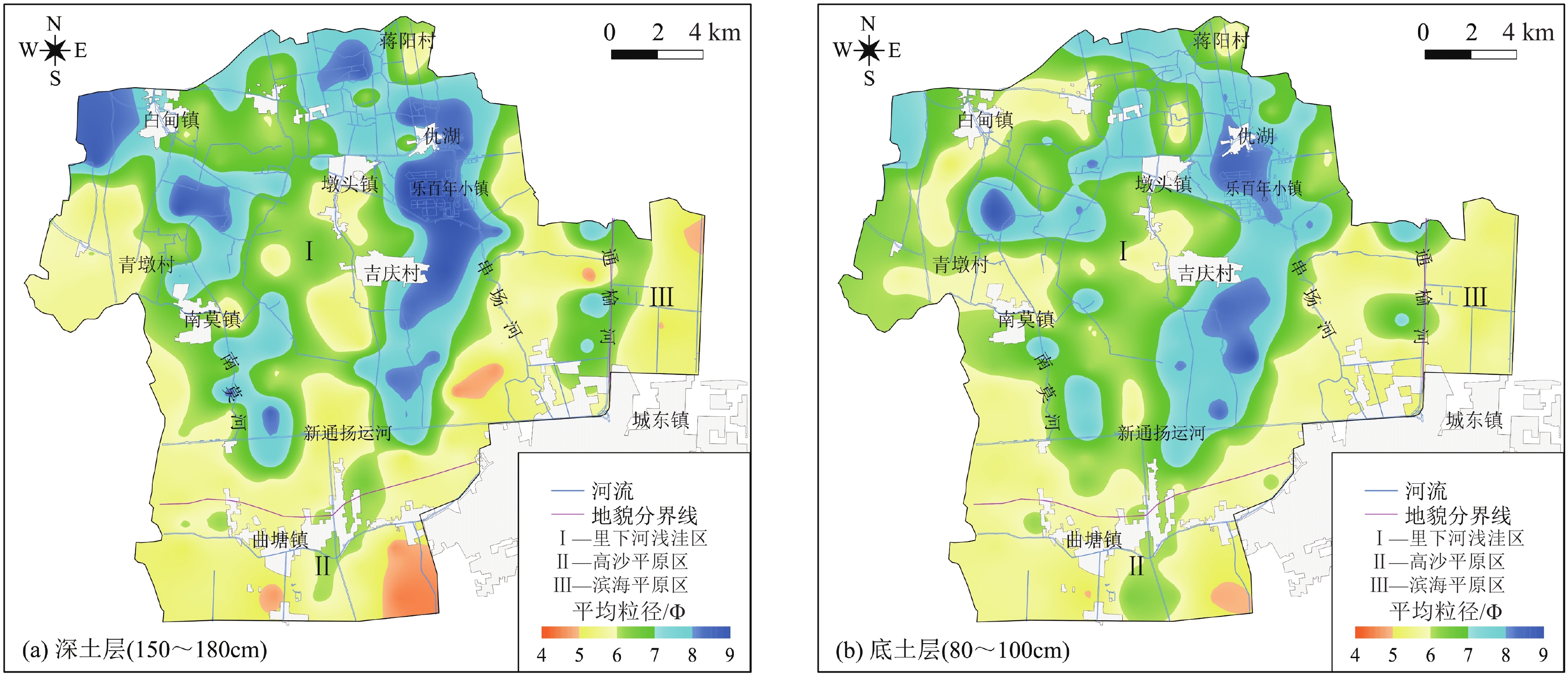

系统梳理了研究区1800组表层土壤样品和1000组土壤剖面样品地球化学数据,并给合以往研究资料,对数据开展了综合分析研究,采用沉积物的粒度特征反演了母质沉积环境。

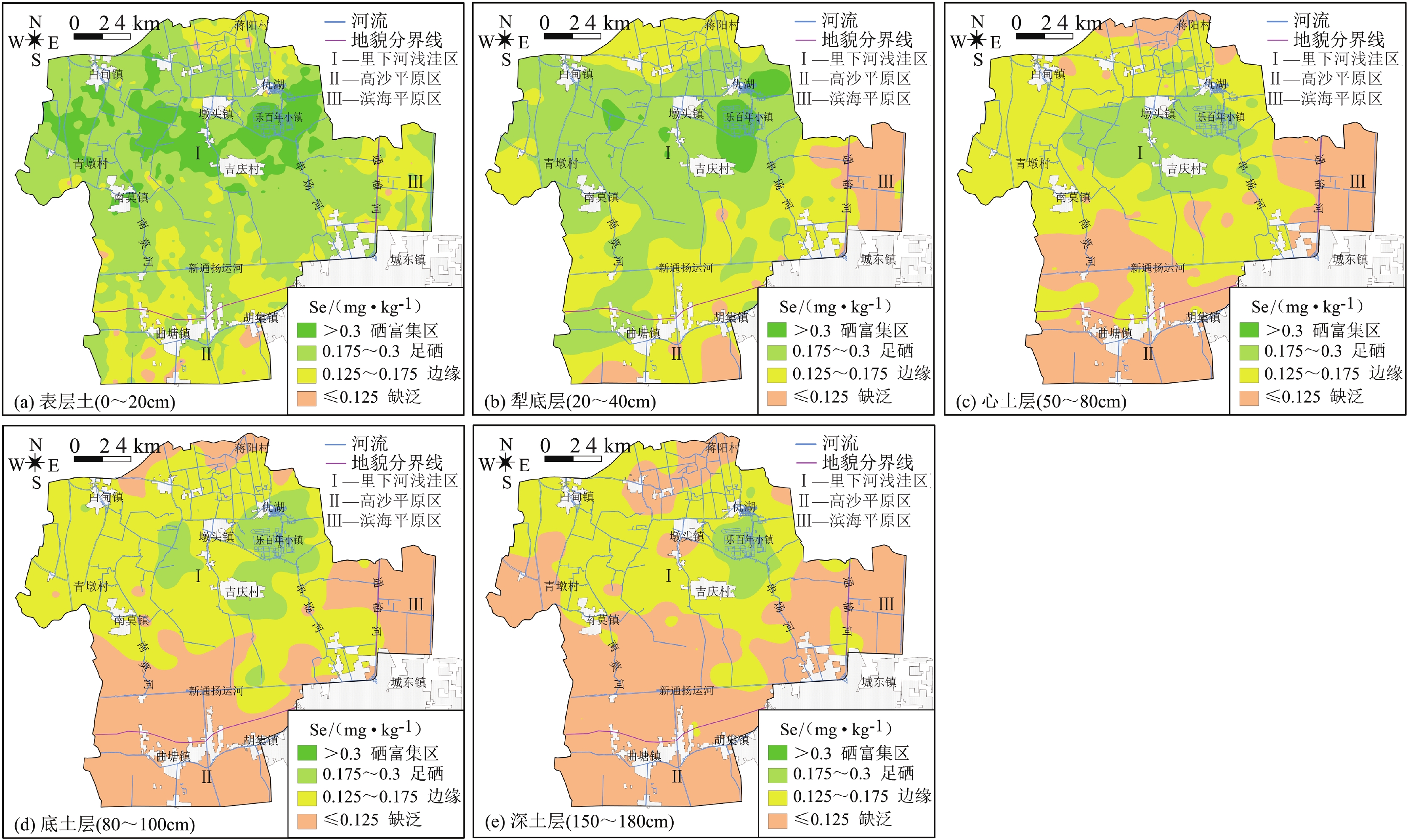

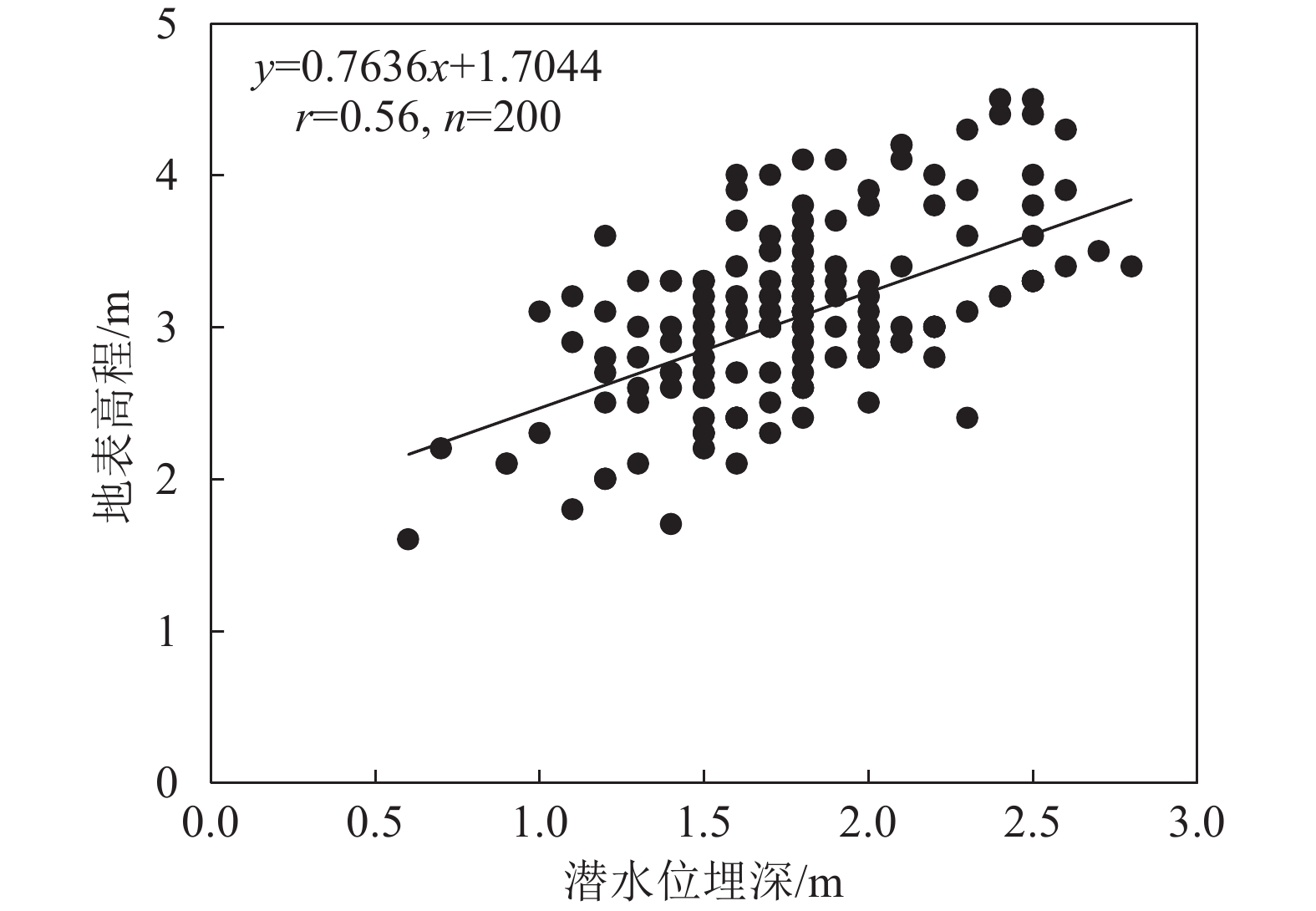

研究区农用地表层土壤中Se含量最高达0.63 mg/kg,富集区(≥ 0.3 mg/kg)面积达66 km2。土壤垂向剖面上,耕作层(0~20 cm)、犁底层(20~40 cm)、心土层(50~80 cm)、底土层(80~100 cm)和深土层(150~180 cm)Se平均含量分别为0.23 mg/kg、0.18 mg/kg、0.13 mg/kg、0.12 mg/kg、0.11 mg/kg,表聚性十分明显;表层土壤Se含量与母质层呈高度正相关,其相关系数在0.6~0.8(p<0.01)之间。地表高程与土壤Se含量出现极显著负相关,相关系数达−0.6 (p<0.01),地势越高,土壤Se含量越低;土壤有机质与Se呈显著的正相关,成壤过程对硒具有重要的吸附和固定作用。

研究区母质层主要受古潟湖-砂坝沉积体系的控制,富硒土壤主要为发育于古潟湖相的母质经表生富集作用形成,潟湖相沉积环境控制了土壤硒富集边界。基于多元线性回归分析技术揭示了土壤硒富集控制因素,其中土壤有机质对于研究区Se的富集起到了决定性作用,对土壤硒富集的贡献率达70%。

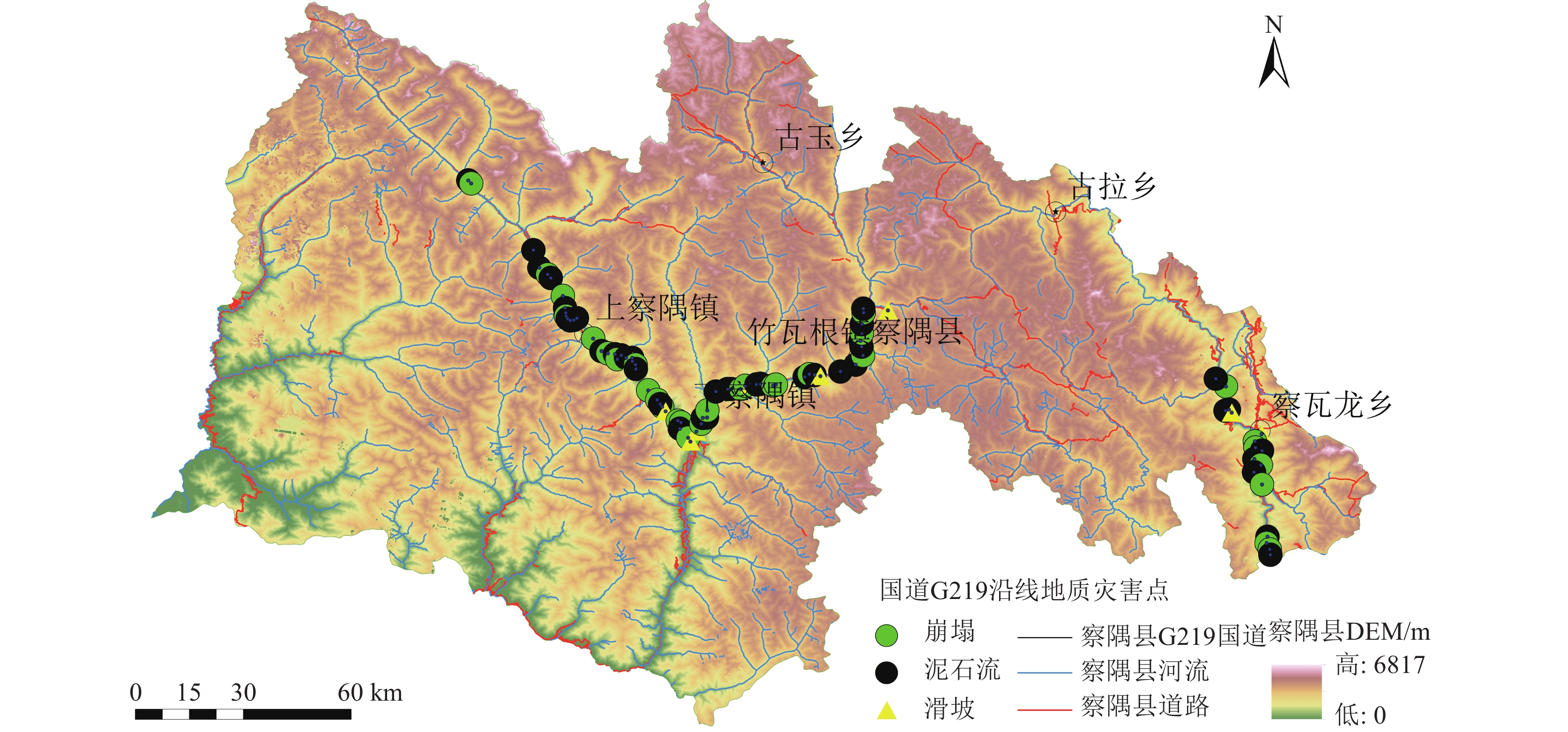

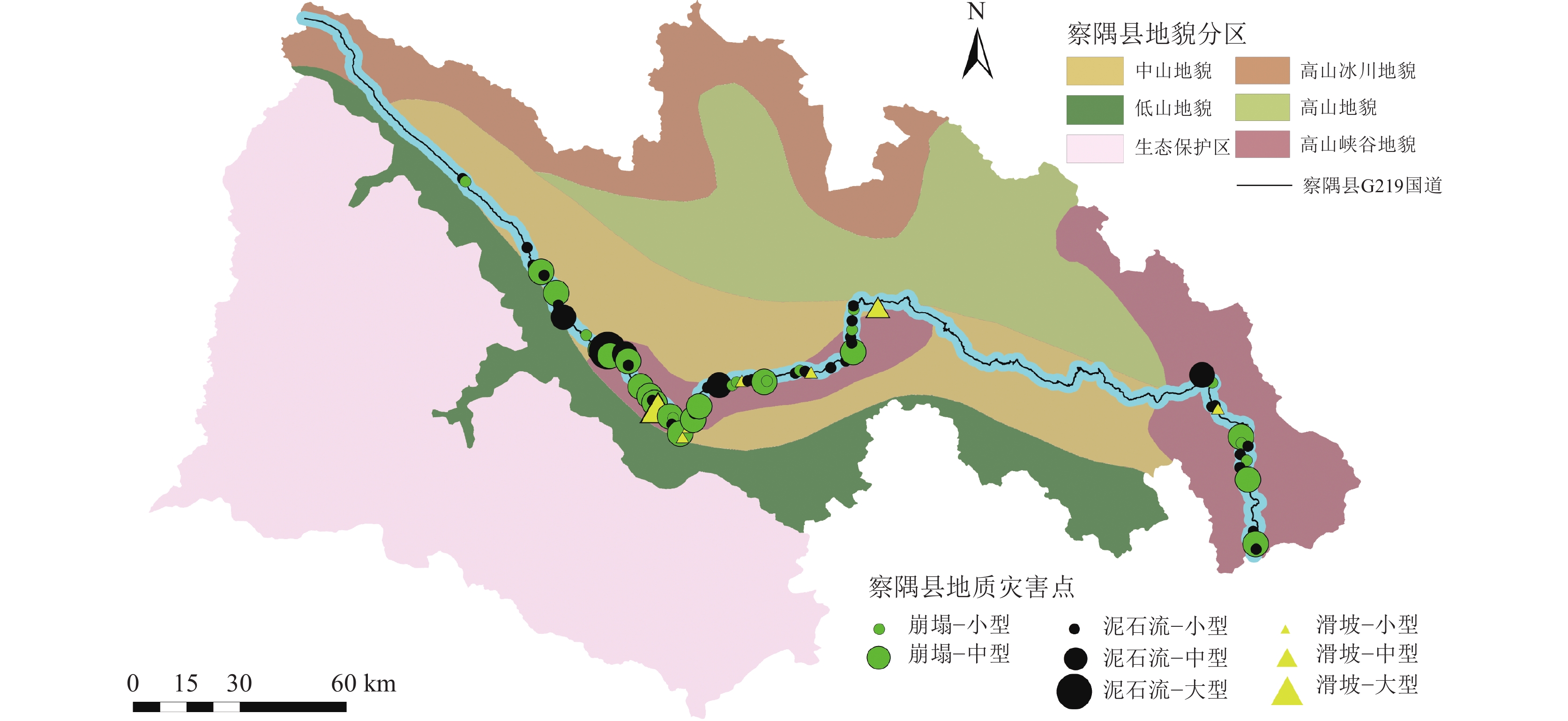

公路建设引起道路沿线地质灾害频发。道路沿线地质灾害易发性评价是地质灾害应急救援中的关键问题,其评价结果可为灾害防范和应急决策提供科学依据,有助于减少灾害带来的潜在损失。

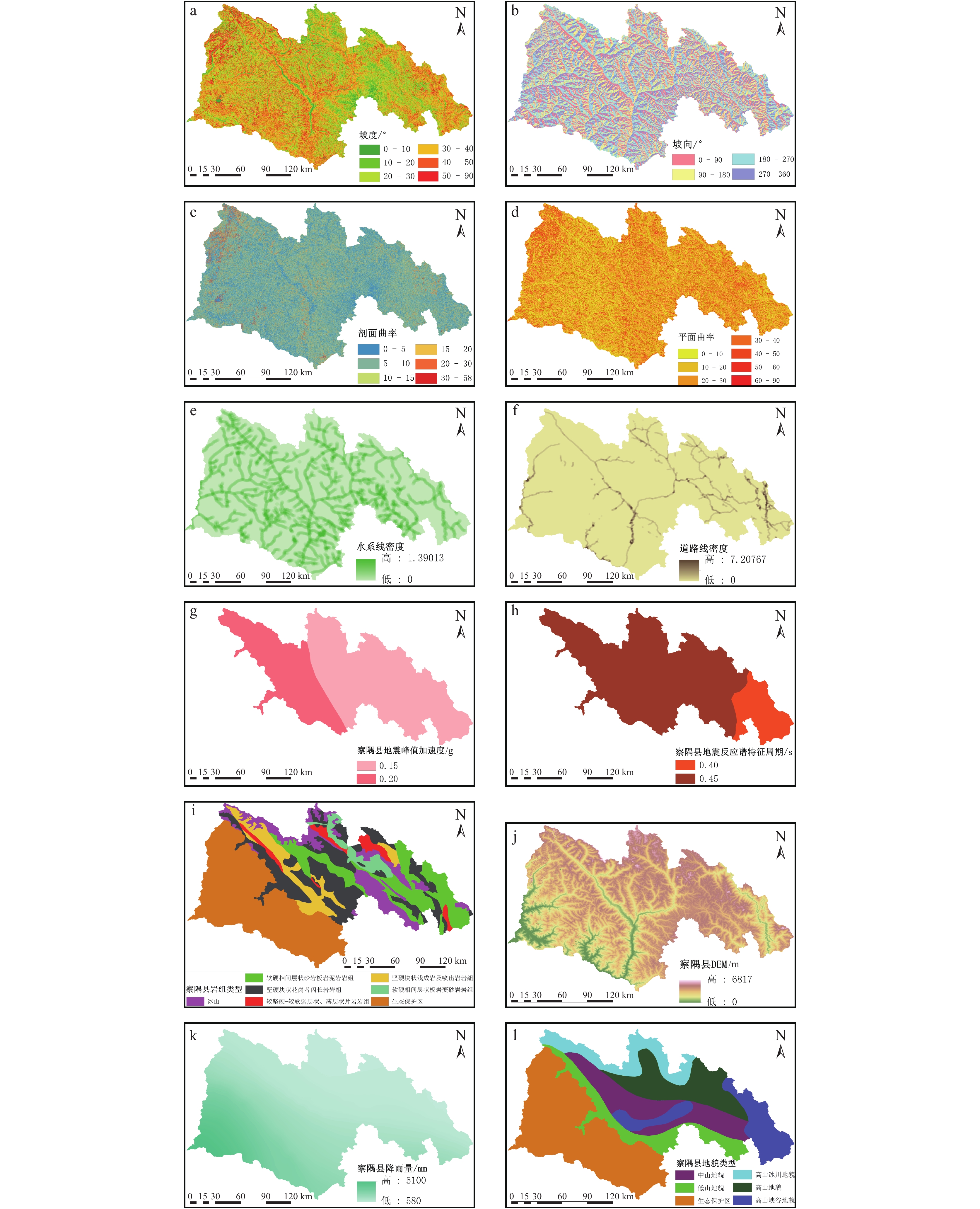

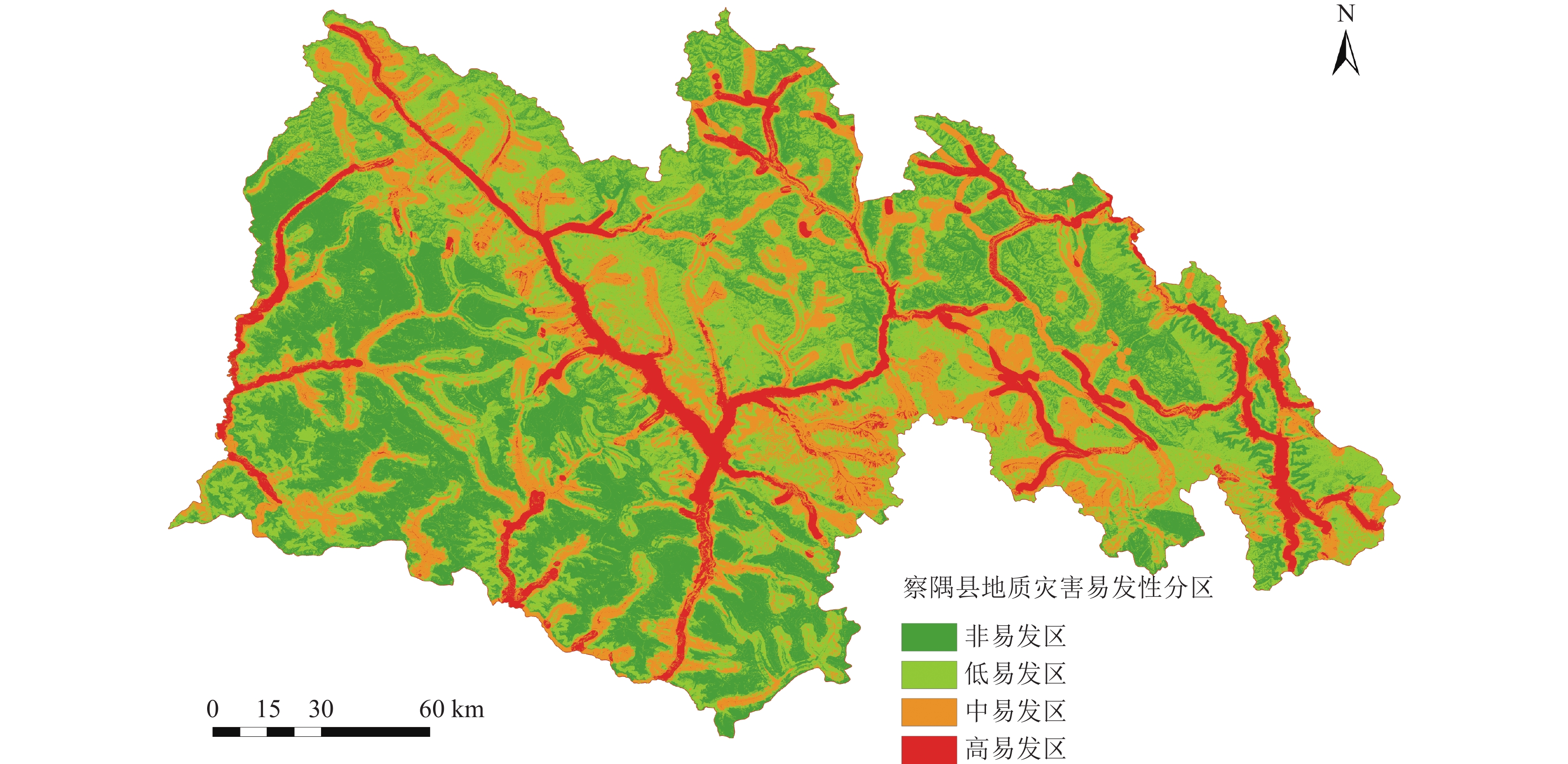

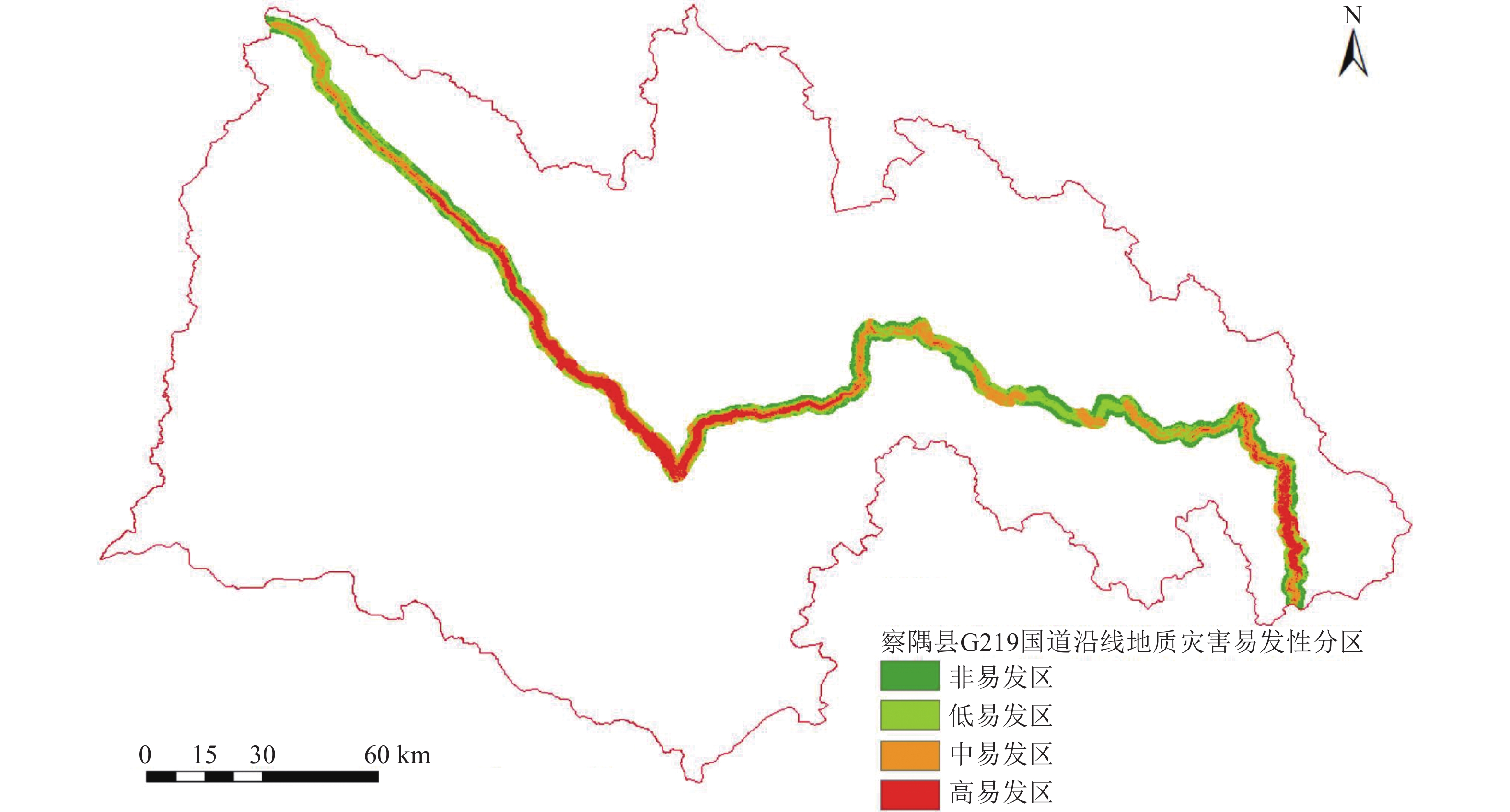

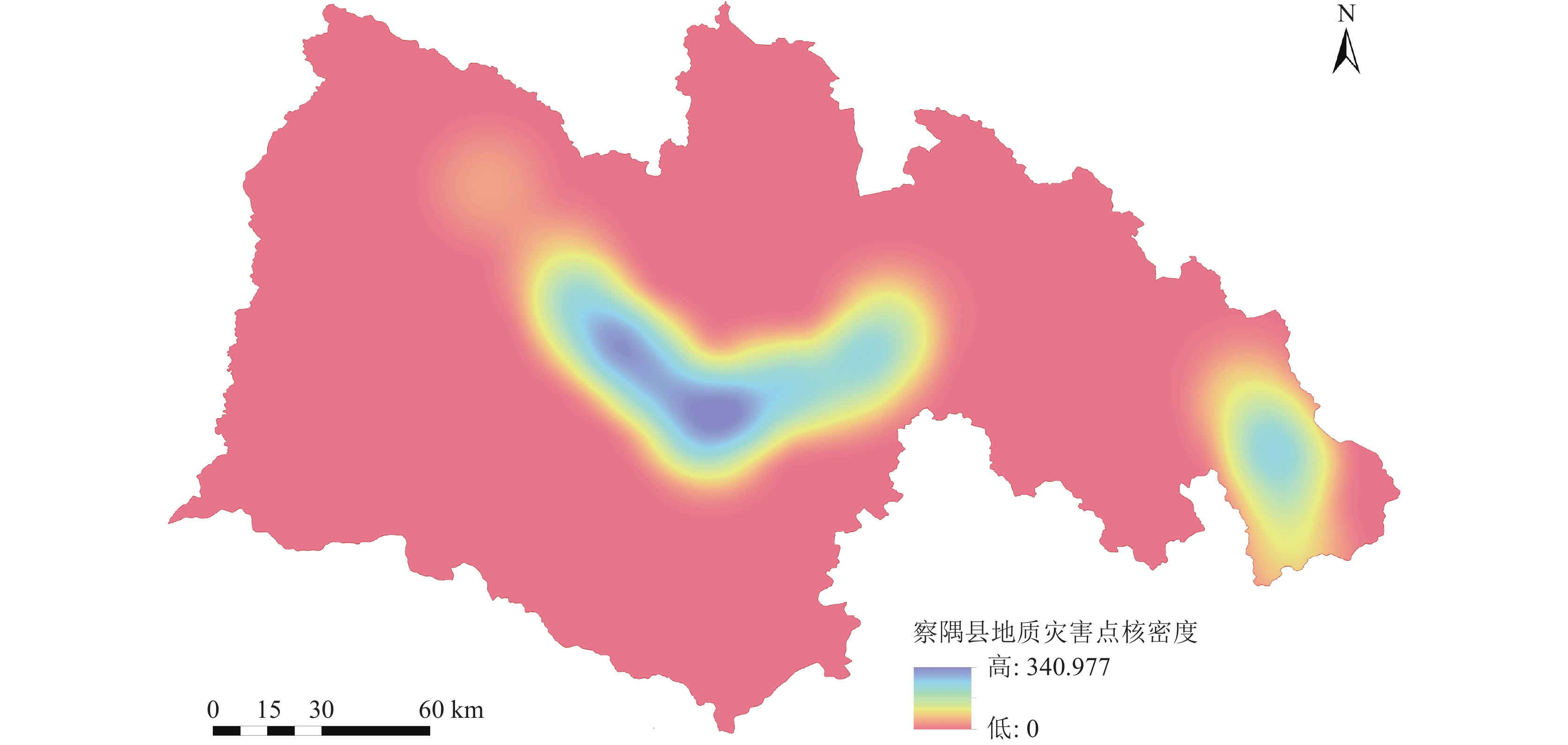

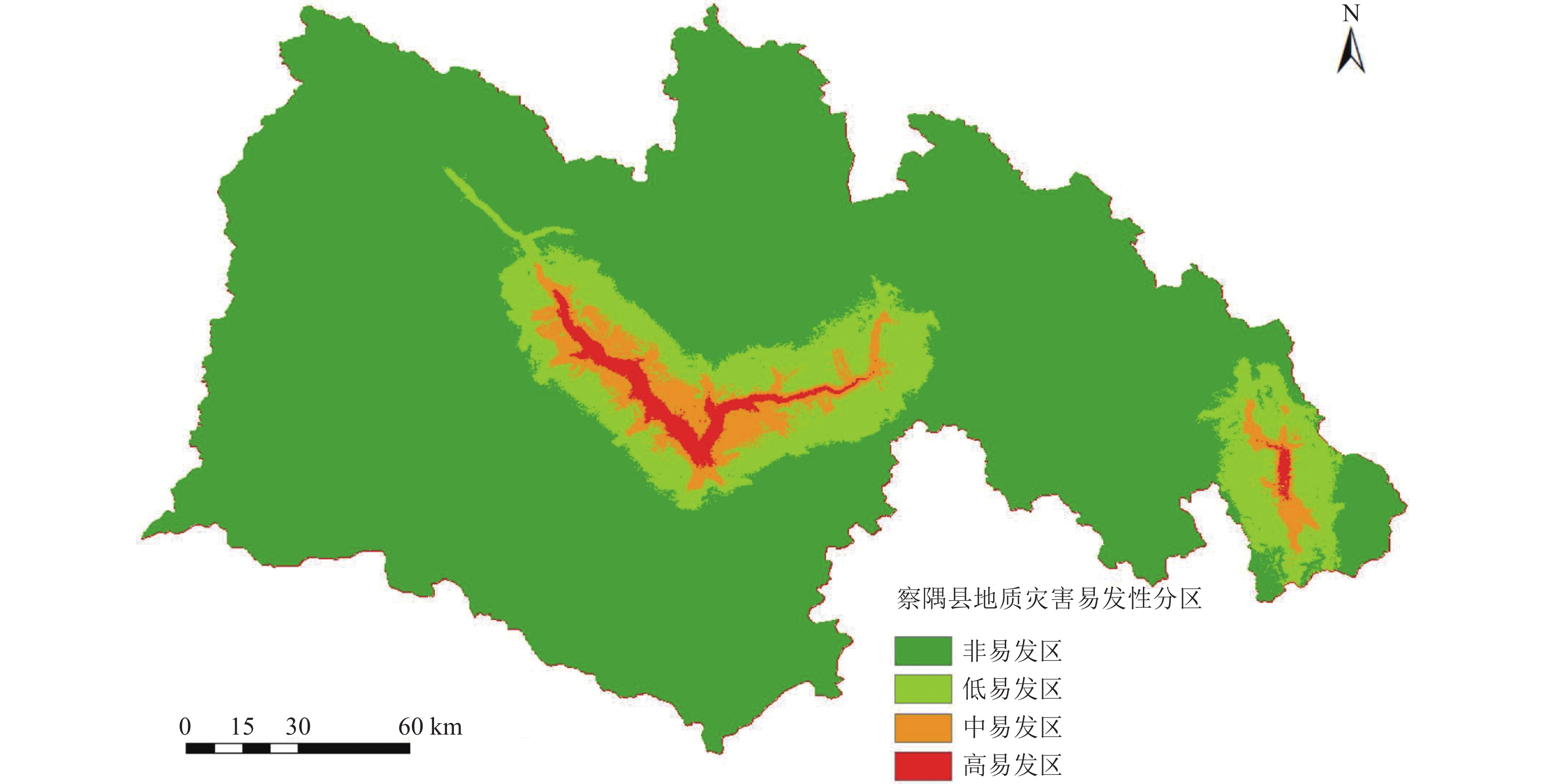

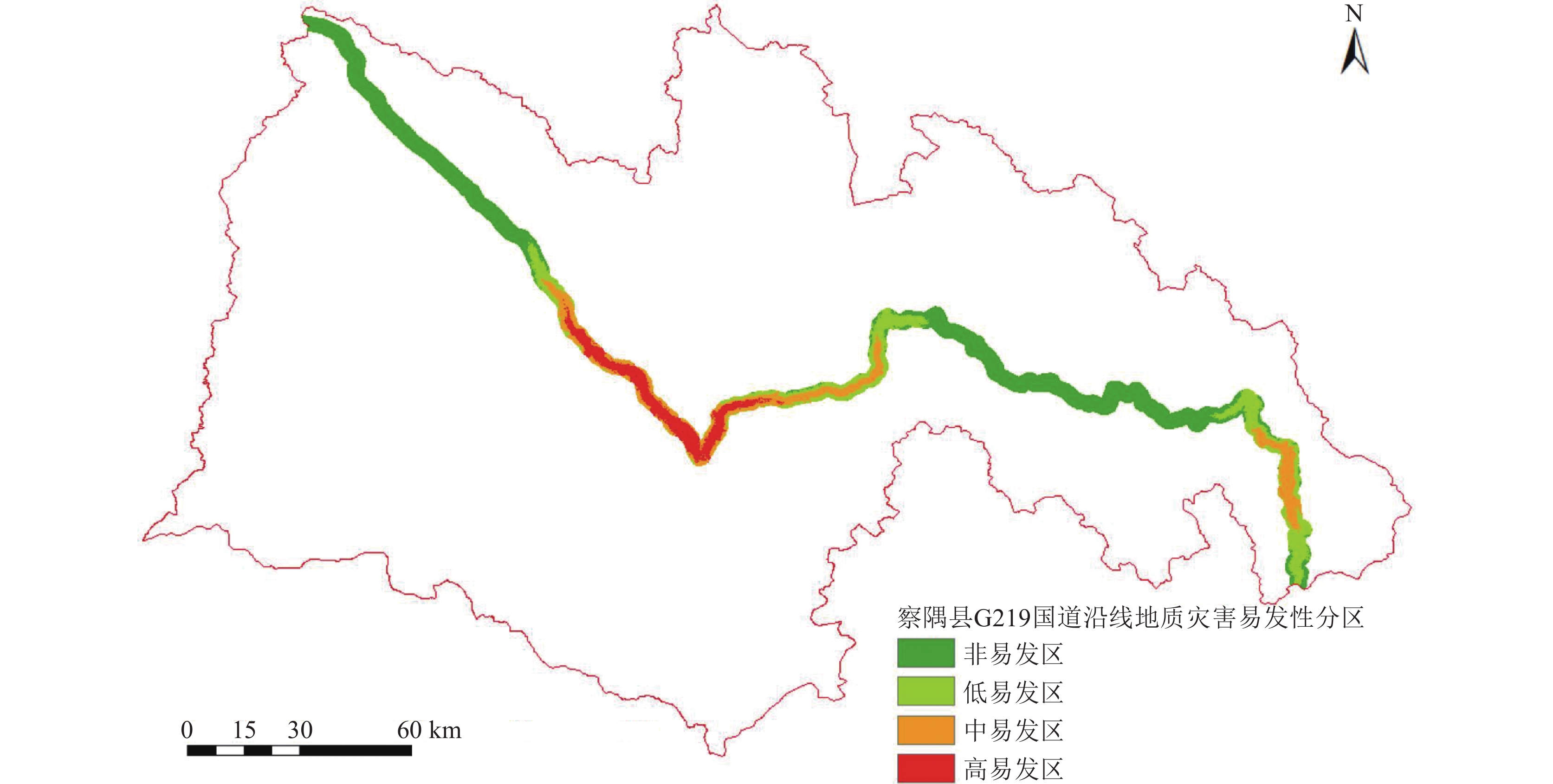

察隅县G219国道沿线共发育地质灾害85处(其中滑坡9处、崩塌31处、泥石流45处)。根据地质灾害的发育特征,选取水系线密度、道路线密度、地震峰值加速度、地震反应谱特征、岩组、地貌、DEM、平面曲率、剖面曲率、坡向和坡度11个影响因素作为评价因子,将地质灾害点核密度分析与信息量法相结合,改进信息量法模型,并运用GIS技术对研究区域的地质灾害易发性进行评价。

研究表明,基于改进的信息量法模型的易发性评价结果与实际灾害分布情况高度吻合。模型评价精度较高,AUC值达到0.836,表明模型对地质灾害易发性的预测能力显著。

改进的信息量法模型在评价地质灾害易发性方面表现出更优的精度,可为察隅县及其附近区域的城镇规划建设和地质灾害风险管理提供可靠的科学依据。