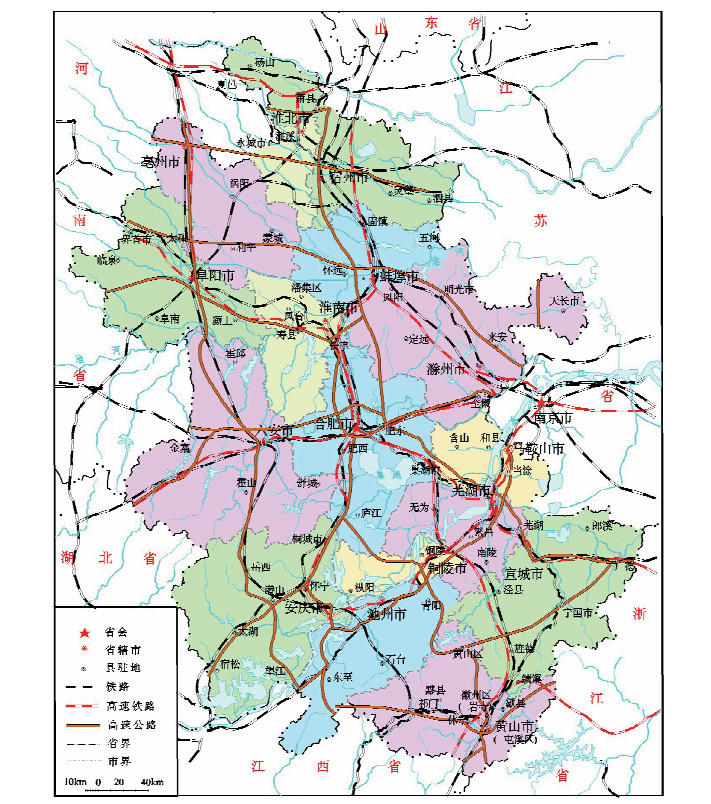

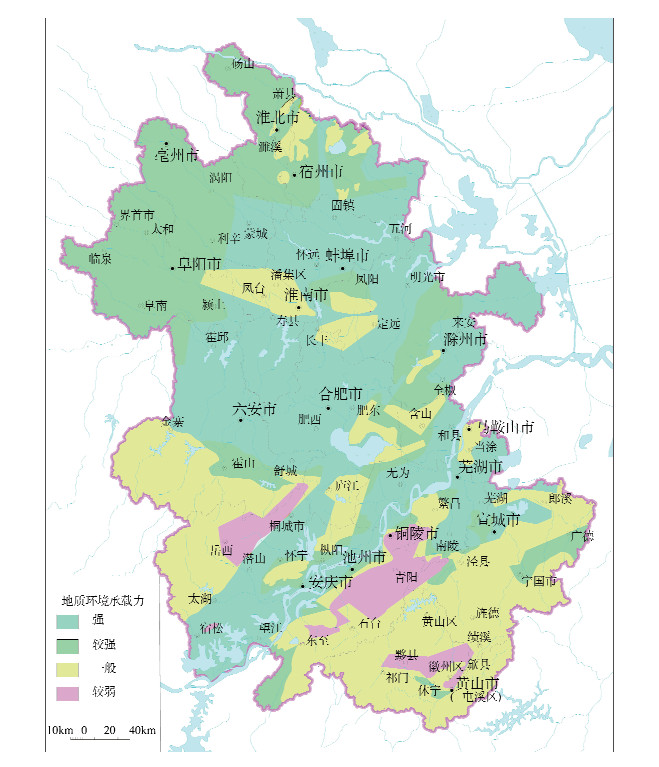

The evaluation on the bearing capacity of geological environment in Anhui Province

-

摘要:

通过分析安徽省地质环境特点,选取其中8个地质环境因子建立了地质环境评价指标体系,采用专家打分法确定权重,利用层次分析法进行了地质环境承载能力综合评价。结果显示,安徽省地质环境承载能力总体较强;仅大别山区、黄山市、池州市-铜陵市-芜湖市等矿山集中开采区承载能力较弱,面积占比4.78%。根据安徽省地质环境承载能力特征,提出了针对对大别山区、皖南山区开展地质环境保护和针对安徽省地下水超采区进行修复的建议,为国土空间开发提供科学参考。

Abstract:Based on an analysis of the characteristics of geological environment in Anhui Province, the authors selected eight geological environment factors to establish the evaluation index system of geological environment, calculated the weight of each environmental factor by using analytic hierarchy process, and carried out the comprehensive evaluation of the carrying capacity of geological environment.The results show that the carrying capacity of the geological environment in Anhui Province is generally strong. Only some concentrated mining areas such as the Dabie Mountain area, Huangslian City, and Chizhou City-Tongling City-Wuhu City have weak bearing capacity.These areas account for 4.78% of the whole region. According to the bearing capacity characteristics of geological environment in Anhui Province, some suggestions are put forward for carrying out geological environment protection in Dabie Mountain area and southern mountains area in Anhui and repairing the groundwater overdraft area in Anhui Province, with the purpose of providing scientific reference for the development of land space.

-

Keywords:

- Anhui Province /

- geological environment /

- bearing capacity /

- Index system /

- evaluation

-

1. 区域地质背景

位于西南三江地区南澜沧江带的临沧-勐海花岗岩带,是区域上出露面积最大的复式岩基,也是特提斯构造域的重要组成单元,与昌宁-孟连带洋脊/准洋脊-洋岛型火山岩及南澜沧江带弧火山岩构成了成对分布的洋脊火山岩-蛇绿岩-弧岩浆岩带。昌宁-孟连带是古特提斯主洋盆(多岛洋)残迹,南澜沧江弧岩浆带是该洋盆向东俯冲、缅泰马微大陆与思茅地块碰撞或碰撞后陆内造山作用的产物[1]。对该花岗岩带的研究,对建立区域岩浆作用时空格架、探讨三江地区构造演化动力学过程具有重要意义。

该岩浆岩带向南可与泰国东部花岗岩省(Eastern Province Granitoid)对应[2],向北延伸经凤庆、崇山与碧落雪山花岗岩体相连,是云南省规模最大的一条构造岩浆岩带。近年来最新研究成果表明,该复式岩基可能主要由中三叠世二长花岗岩(主体)、二叠纪花岗闪长岩、部分燕山期花岗岩(补体)[3]和中三叠世碱长花岗岩[4]组成。成因类型复杂,有的学者认为属S型花岗岩[5],也有学者认为以S型花岗岩为主,并含有一定量的I型成分[6-7]。其构造环境大多数学者认为属碰撞型[5-6, 8-11],也有学者认为是碰撞后环境[1, 3, 12-13]。大量同位素年代学资料显示,临沧花岗岩基侵入时代主要集中在中—晚三叠世,而在该岩浆岩带内早古生代的年龄信息却鲜有报道,制约了对该区域构造演化及特提斯构造演化时空格架的研究。本文选取澜沧江构造带南段勐海花岗岩带为研究区,通过详细的野外地质调查,以侵入于澜沧岩群的布朗山花岗岩体为研究对象,通过详细的岩石学、岩石地球化学及锆石U-Pb-Hf体系的研究,结合区域已有的研究成果,探讨该区早古生代花岗岩岩石学成因及其动力学背景,为昌宁-孟连结合带原-古特提斯发展演化提供科学依据。

布朗山花岗岩体分布于勐海县布朗山乡一带,前人根据野外资料,局部可见浅色花岗岩侵入到中三叠世二长花岗岩中,故推测该类浅色花岗岩侵位时代为晚白垩世。岩体略呈不规则三角形状,长7.3km,宽2.5~4.4km,面积约19km2(图 1),侵入于中元古界勐井山岩组(Pt2m.)和曼来岩组(Pt2ml.)中,并形成断续的接触角岩带,接触带中有锡矿化。主要岩石类型为花岗斑岩和白云母钾长花岗岩,岩体表面风化严重,呈灰白色,岩石经历了变形、变质作用改造,已发生不同程度的糜棱岩化、碎粒岩化等。局部见少量不规则闪长质暗色包体,这些包体成因及其与花岗岩的关系还有待进一步研究。

![]() Qh—第四系;N1s—三营组;Em—勐腊组;J2h1—花开左组一段; J2h2—花开左组二段;Pz1dx.—大新山岩组;Pt2h.—惠民岩组;Pt2ml.—曼来 岩组;Pt2m.—勐井山岩组;Pt2n—南木林岩组;Pt1D.—大勐龙岩群;ηοE—古近纪石英二长岩;δηοE—古近纪石英二长闪长岩;βE—古近 纪玄武岩;γO—奥陶纪花岗岩;γκT—三叠纪花岗细晶岩;γT—三叠纪花岗岩;ηT—三叠纪二长岩;ητT—三叠纪花岗细晶岩;ηγT—三 叠纪二长花岗岩;ηγcT—三叠纪中粗粒黑云二长花岗岩;γδP—二叠纪花岗闪长岩;δμC-P—石炭纪-二叠纪闪长玢岩;νC-P—石 炭纪-二叠纪辉长岩;βμC-P—石炭纪-二叠纪辉绿岩;δC—石炭纪闪长岩;νC—石炭纪辉长岩;βμC—石炭纪辉绿岩Figure 1. Geological map of the study area

Qh—第四系;N1s—三营组;Em—勐腊组;J2h1—花开左组一段; J2h2—花开左组二段;Pz1dx.—大新山岩组;Pt2h.—惠民岩组;Pt2ml.—曼来 岩组;Pt2m.—勐井山岩组;Pt2n—南木林岩组;Pt1D.—大勐龙岩群;ηοE—古近纪石英二长岩;δηοE—古近纪石英二长闪长岩;βE—古近 纪玄武岩;γO—奥陶纪花岗岩;γκT—三叠纪花岗细晶岩;γT—三叠纪花岗岩;ηT—三叠纪二长岩;ητT—三叠纪花岗细晶岩;ηγT—三 叠纪二长花岗岩;ηγcT—三叠纪中粗粒黑云二长花岗岩;γδP—二叠纪花岗闪长岩;δμC-P—石炭纪-二叠纪闪长玢岩;νC-P—石 炭纪-二叠纪辉长岩;βμC-P—石炭纪-二叠纪辉绿岩;δC—石炭纪闪长岩;νC—石炭纪辉长岩;βμC—石炭纪辉绿岩Figure 1. Geological map of the study area浅灰绿色初糜棱状白云钾长花岗岩:具初糜棱结构,半定向条痕状构造,主要矿物组合为钾长石(55%)、白云母(5%)、石英(30%)、长英质(10%),副矿物主要为少量金属矿物和锆石。镜下局部可见粒度粗大(4~6mm)的正长石呈半定向斑块状分布,具钠长石微条纹,短片状白云母、隐微晶长英质呈条痕状富集,见微量斜长石、绿帘石、角闪石富集残留(图 2)。

2. 测试方法

主量、微量元素在核工业北京地质研究院分析测试研究中心完成。主量元素采用XRF法在Axi? osmAX X射线荧光光谱仪上分析完成,其中二价铁由化学滴定法测定,分析精度优于5%,微量元素利用NexION300D等离子质谱仪分析完成。详细的测试方法和分析流程见Liu等[14]的文章。

锆石单矿物分选由河北省廊坊市诚信地质服务有限公司完成,在双目镜下手工挑纯。选取代表性的锆石颗粒制成环氧树脂样品靶。抛光后拍摄锆石的反射光、透射光及阴极发光(CL)照片,依据显微照片显示的锆石特点,选择合适的颗粒及部位进行U-Pb同位素测定。锆石CL照相在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室(GPMR)的扫描电镜+Gantan公司MonocL4+型阴极荧光探头上完成,分析电压为15kV,电流为19nA。

锆石U-Pb同位素定年和微量元素含量在武汉上谱分析科技有限责任公司利用LA-ICP-MS分析完成。详细的仪器参数和分析流程见Zong等[15]。GeolasPro激光剥蚀系统由COMPexPro 102 ArF 193nm准分子激光器和MicroLas光学系统组成,ICP-MS型号为Agilent 7900。激光剥蚀过程中采用氦气为载气、氩气为补偿气以调节灵敏度,二者在进入ICP之前通过一个T型接头混合,激光剥蚀系统配置有信号平滑装置[16]。本次分析的激光束斑和频率分别为32μm和10Hz。U-Pb同位素定年和微量元素含量处理采用锆石标准91500和玻璃标准物质NIST610作外标,分别进行同位素和微量元素分馏校正。每个时间分辨分析数据包括20~30s空白信号和50s样品信号。对分析数据的离线处理(包括对样品和空白信号的选择、仪器灵敏度漂移校正、元素含量及U-Pb同位素比值和年龄计算)采用软件ICPMSDataCal[17-18]完成。锆石样品的U-Pb年龄谐和图绘制和年龄加权平均计算采用Isoplot/ Ex_ver3[19]完成。

锆石Hf同位素组成分析是在CL图像和锆石U-Pb定年测试的基础上进行的。锆石Lu-Hf同位素原位分析在天津地质矿产研究所同位素实验室完成,测试仪器为NEPTUNE多接收器电感耦合等离子质谱仪(MC-ICP-MS),利用193nm FX激光器对锆石进行剥蚀,激光剥蚀的束斑直径为50μm,能量密度为10~11J/cm2,频率为8~10Hz。详细的分析技术和实验参见耿建珍等[20]的论述。

3. 分析结果

3.1 锆石U-Pb年龄

用于本次同位素年代学研究的样品(MBxng- 36-1)采自云南省西双版纳州勐海县布朗山乡新南岗采石场,阴极发光图像显示(图 3),锆石颗粒为自形、长柱状,棱角清晰,颗粒长度60~150μm,长宽比介于2:1~4:1之间。大多数锆石发育核-幔-边结构,核部和幔部为继承锆石,核部色调较暗,幔部形状不规则,色调灰白;边部宽度为10~30μm,色调黑暗并显示密集的韵律生长环带,表明为岩浆成因。少数锆石仅发育核-边结构,核部色调较亮,围绕核部发育韵律环带暗色生长边。

对样品MBxng-36-1共选取30个点进行U-Pb同位素测试,全部分析点均位于锆石边部的暗色韵律环带上,测试数据见表 1。Th和U含量分别为129×10-6~840×10-6和155×10-6~1023×10-6,Th/U值变化于0.53~1.25之间。其中9个点(MBxng-36- 1-9、10、17、19、20、25、26、28、29)给出的年龄值分别为:429Ma、436Ma、480Ma、490Ma、493Ma、503Ma、507Ma、511Ma、633Ma,前2组年龄值可能代表志留纪晚期经历了一次构造热事件,后面7组年龄值可能为继承锆石或捕获锆石,反映岩浆区含有寒武纪、新元古代的地壳组分,所以未纳入加权平均值统计。其余21个分析点均落在谐和线上及其附近,具有非常一致的年龄,206Pb/238U年龄介于451~467Ma之间,年龄加权平均值为458.5±3.0Ma(n=21,MSWD=2.3)(图 4),指示花岗岩形成年龄为中—晚奥陶世。

表 1 布朗山花岗岩LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素数据Table 1. LA-ICP-MS zircon U-Th-Pb data of Bulangshan granites点号 Pb Th U Th/U 同位素比值 同位素年龄/Ma 10-6 207Pb/206Pb 1σ 207Pb/235U 1σ Pb/U206238 1σ 207Pb/206Pb 1σ 207Pb/235U 1σ 206Pb/238U 1σ 01 43.2 327 484 0.68 0.0583 0.0015 0.6059 0.0159 0.0748 0.0007 543 53.69 481 10.08 465 4.50 02 24.4 315 251 1.25 0.0567 0.0016 0.5728 0.0166 0.0729 0.0007 480 64.81 460 10.69 454 4.10 03 21.9 186 248 0.75 0.0596 0.0019 0.6004 0.0180 0.0729 0.0007 591 68.51 477 11.46 454 4.08 04 17.2 143 195 0.73 0.0570 0.0017 0.5819 0.0184 0.0736 0.0009 500 66.66 466 11.81 458 5.45 05 89.7 654 1023 0.64 0.0556 0.0013 0.5605 0.0130 0.0728 0.0006 435 49.07 452 8.49 453 3.80 06 21.1 201 231 0.87 0.0552 0.0018 0.5636 0.0183 0.0739 0.0007 420 78.69 454 11.86 459 4.14 07 14.0 129 155 0.83 0.0550 0.0019 0.5525 0.0194 0.0726 0.0008 413 77.77 447 12.66 452 4.62 08 23.4 237 254 0.93 0.0593 0.0017 0.5969 0.0173 0.0727 0.0007 589 61.1 475 11.02 452 4.10 09 19.5 135 206 0.66 0.0561 0.0017 0.6109 0.0179 0.0790 0.0009 457 66.66 484 11.27 490 5.11 10 21.9 182 269 0.68 0.0578 0.0019 0.5505 0.0190 0.0689 0.0010 524 70.36 445 12.42 429 6.28 11 30.4 279 328 0.85 0.0587 0.0016 0.6062 0.0164 0.0747 0.0007 567 59.25 481 10.39 464 4.11 12 31.57 240 355 0.68 0.0566 0.0015 0.5871 0.0159 0.0748 0.0008 476 89.80 469 10.19 465 4.73 13 88.4 840 981 0.86 0.0566 0.0012 0.5683 0.0117 0.0726 0.0006 476 46.29 457 7.595 452 3.50 14 20.6 228 215 1.06 0.0584 0.0017 0.5956 0.0169 0.0740 0.0008 543 66.65 474 10.78 460 4.74 15 45.8 378 502 0.75 0.0576 0.0016 0.6072 0.0169 0.0764 0.0009 522 62.96 482 10.70 475 5.62 16 20.8 163 230 0.71 0.0580 0.0019 0.5993 0.0199 0.0747 0.0007 528 72.21 477 12.67 464 4.10 17 15.46 131 182 0.72 0.0601 0.0023 0.5804 0.0209 0.0700 0.0007 609 81.47 465 13.41 436 4.44 18 25.09 269 267 1.00 0.0591 0.0023 0.6162 0.0243 0.0751 0.0010 572 83.32 487 15.30 467 5.71 19 35.61 249 394 0.63 0.0555 0.0018 0.5956 0.0191 0.0774 0.0008 432 70.36 474 12.18 480 4.79 20 40.87 234 438 0.53 0.0571 0.0016 0.6525 0.0194 0.0825 0.0010 494 67.59 510 11.94 511 5.93 21 33.49 255 373 0.68 0.0585 0.0018 0.6087 0.0182 0.0752 0.0007 550 64.80 483 11.48 467 4.39 22 20.70 186 233 0.80 0.0565 0.0018 0.5655 0.0171 0.0725 0.0006 472 70.36 455 11.12 451 3.86 23 18.65 190 198 0.96 0.0575 0.0019 0.5925 0.0192 0.0745 0.0008 509 76.84 472 12.23 463 4.56 24 16.50 152 176 0.86 0.0634 0.0021 0.6567 0.0217 0.0748 0.0007 724 70.36 513 13.32 465 4.07 25 39.9 467 358 1.30 0.0638 0.0019 0.7196 0.0210 0.0819 0.0010 744 62.19 550 12.40 507 6.21 26 44.9 415 442 0.94 0.0571 0.0016 0.6293 0.0171 0.0795 0.0006 494 59.26 496 10.64 493 3.84 27 21.40 172 245 0.70 0.0578 0.0019 0.5804 0.0184 0.0728 0.0007 520 70.36 465 11.82 453 4.09 28 30.9 139 174 0.80 0.1889 0.0147 3.3627 0.4494 0.1031 0.0041 2733 129.5 1496 104.6 633 23.77 29 67.7 387 733 0.53 0.0564 0.0012 0.6348 0.0143 0.0811 0.0008 478 50.92 499 8.86 503 4.79 30 20.16 187 221 0.85 0.0590 0.0019 0.5965 0.0195 0.0730 0.0007 565 70.36 475 12.39 454 4.48 3.2 主量和微量元素

样品全岩的主量和微量元素数据见表 2。布朗山花岗岩具有较高的SiO2(75.79%~77.56%)、Al2O3(12.05%~12.60%)和K2O(4.47%~4.95%),以及较低的CaO(0.05%~0.64%)、MgO(0.14%~0.27%)和TiO2(0.04% ~0.09%)含量。K2O/Na2O值较高,介于1.23~1.95之间。在SiO2-K2O图解中,样品点位于高钾钙碱性系列(图略)。铝饱和指数A/NK均大于1,其范围为1.09~1.29;A/CNK值为1.02~1.27,除1件样品外,其余样品A/CNK值均大于1.1,为铝过饱和系列,在A/CNK-A/NK图解中,样品点全部落入过铝质区域(图略)。总体上,布朗山花岗岩为高钾钙碱性的强过铝花岗岩。

表 2 布朗山花岗岩全岩主量、微量和稀土元素测试数据Table 2. Whole-rock major, trace and rare earth element analyses of the Bulangshan granites样品号 MBbls-32-1 MBbls-32-1-1 MBbls-32-1-2 MBbls-32-1-3 MBxng-36-1 MBxng-36-1-1 MBxng-36-1-2 样品号 MBbls-32-1 MBbls-32-1-1 MBbls-32-1-2 MBbls-32-1-3 MBxng-36-1 MBxng-36-1-1 MBxng-36-1-2 SiO2 77.54 76.76 77.56 76.61 77.02 77.25 75.79 Sc 1.82 1.83 1.56 2.78 2.02 1.89 2.23 TiO2 0.04 0.04 0.04 0.04 0.09 0.08 0.09 Nb 60.20 45.10 47.60 60.20 28.90 26.80 40.00 Al2O3 12.33 12.60 12.11 12.62 12.17 12.05 12.41 Zr 135.00 55.90 64.80 59.80 29.50 35.30 38.20 Fe2O3 0.84 0.92 0.71 0.89 0.96 1.02 1.04 Hf 7.14 3.23 3.44 3.38 1.54 1.59 2.09 FeO 0.70 0.65 0.59 0.68 0.78 0.83 0.89 U 10.00 4.30 6.67 4.46 5.47 4.11 6.98 MnO 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 Th 38.70 37.30 32.90 41.9 25.50 28.20 21.30 MgO 0.22 0.27 0.25 0.14 0.26 0.25 0.22 La 14.60 20.10 32.10 15.50 20.60 31.20 29.10 CaO 0.10 0.05 0.11 0.07 0.01 0.11 0.64 Ce 21.90 26.80 45.20 12.50 35.20 59.70 55.70 Na2O 2.54 3.64 2.56 3.31 3.57 3.39 3.65 Pr 4.28 6.41 9.25 5.27 4.69 6.84 6.50 K2O 4.95 4.47 4.83 4.58 4.85 4.58 4.67 Nd 16.9 27.00 38.10 22.90 16.70 24.90 24.20 P2O5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 Sm 4.52 8.46 10.6 7.39 3.43 5.50 5.85 烧失量 0.91 0.72 1.28 1.18 0.44 0.7 0.94 Eu 0.06 0.08 0.13 0.07 0.15 0.23 0.23 总计 100.20 100.14 100.07 100.15 100.29 100.31 100.39 Gd 4.66 8.29 10.10 7.52 2.99 5.31 5.56 A/NK 1.29 1.16 1.28 1.21 1.09 1.14 1.12 Tb 1.13 1.90 2.13 1.84 0.60 1.10 1.25 A/CNK 1.27 1.15 1.26 1.20 1.08 1.12 1.02 Dy 7.79 11.60 13.10 11.60 3.41 6.43 7.69 Na2O+K2O 7.49 8.11 7.39 7.89 8.42 7.97 8.32 Ho 1.66 2.39 2.72 2.47 0.67 1.33 1.67 K2O/ Na2O 1.95 1.23 1.89 1.38 1.36 1.35 1.28 Er 4.77 6.53 7.59 6.86 1.84 3.78 4.82 CaO/ Na2O 0.04 0.01 0.04 0.02 0.03 0.03 0.18 Tm 0.88 1.18 1.35 1.23 0.33 0.66 0.92 Cu 2.72 1.89 1.32 2.02 1.87 2.42 8.93 Yb 5.71 7.18 8.29 7.93 2.10 4.03 6.06 Zn 41.20 40.90 35.50 48.20 31.10 36.00 26.50 Lu 0.80 0.99 1.15 1.03 0.28 0.53 0.84 Cr 2.07 4.10 7.32 5.47 2.79 2.58 122.00 Y 42.10 60.70 73.50 62.80 15.80 36.60 48.30 Ni 0.002 0.002 0.30 0.05 0.17 0.69 48.80 ΣREE 131.76 189.61 255.31 166.91 108.80 188.14 198.68 Co 0.26 0.16 0.16 0.23 0.63 0.66 2.18 δEu 0.04 0.03 0.04 0.03 0.14 0.13 0.12 Rb 322 264 293 339 202 197 223.00 (La/Yb)N 1.72 1.89 2.61 1.32 6.61 5.22 3.24 Sr 7.72 4.38 8.13 3.25 9.97 7.37 13.00 (Gd/Yb)N 0.66 0.93 0.98 0.77 1.15 1.06 0.74 Ba 33.70 25.30 51.30 26.40 164.00 158.00 173.00 (La /Sm)N 2.03 1.49 1.90 1.32 3.78 3.57 3.13 V 4.23 3.37 2.80 3.15 4.61 4.73 5.10 注:主量元素含量单位为%,微量和稀土元素含量单位为10-6;A/NK=摩尔Al2O3/(Na2O+K2O),A/CNK=摩尔Al2O3/(CaO+Na2O+K2O);δEu=2EuN/(SmN+GdN),其中N为球粒陨石标准化值 布朗山花岗岩Th/U值为3.05~9.39,平均为5.92,与地壳平均值和普通花岗岩一样,远低于A型花岗岩[21]。Sr/Ba值为0.05~0.23,平均值为0.12。典型藏南S型花岗岩相对富集Ba,Sr/Ba值小于0.5[22]。因此,微量元素组成指示布朗山花岗岩具有藏南S型花岗岩特征。

布朗山花岗岩稀土元素总量为108.80×10-6~ 255.31×10-6,平均为177.03×10-6,表现为由轻稀土元素富集型向平坦的“海鸥”型过渡(图略),(La/ Yb)N为1.32~6.61,平均值为3.23,(Gd/Yb)N为0.66~1.15,平均值为0.90,(La/Sm)N为1.32~3.78,平均值为2.46,轻、重稀土元素分馏程度较低;具较强的负Eu异常,δEu=0.03~0.14,平均值为0.06,Sr的亏损与Eu的负异常一致,表明岩浆经历了较强烈的长石类矿物的结晶分异作用[23],或在岩浆源区有大量的斜长石残余。其δCe值为0.33~0.94,平均为0.70,表明岩浆源区可能是较氧化的中-上地壳环境。在原始地幔标准化微量元素蛛网图上(图略),该岩体明显富集Rb、Th、Nd、Ta等元素,具有明显的Ba,Sr、P、Ti亏损,Ba的亏损与结晶晚期碱性长石的分离关系密切,是残余花岗岩浆的体现[24]。

3.3 锆石Hf同位素

对样品(MBxng-36-1)完成U-Pb测年后,选择其边部锆石测点附近,且具有相同CL结构的位置进行锆石Hf同位素分析。分析结果见表 3和图 5。所有测点的176Yb/177Hf和176Lu/177Hf值范围分别为0.019454~0.039758和0.000737~ 0.001592(表 3),176Lu/177Hf值均小于0.002,表明这些锆石在形成后,仅具有较少的放射性成因Hf的积累,因而可以用初始176Hf/177Hf值代表锆石形成时的176Hf/177Hf值[25]。考虑到样品的fLu/Hf变化范围在-0.95~-0.98之间,明显小于镁铁质地壳的fLu/Hf(-0.34)[26]和硅铝地壳的fLu/Hf值(-0.72)[27],故二阶段模式年龄更能反映其源区物地壳的平均留存年龄。样品(176Lu/177Hf)t值变化范围在0.282419~0.282512之间(表 3),Hf同位素成分较均一,加权平均值为0.2824615,对应的εHf(t)变化范围在-2.4~+0.9之间,平均值为-0.9;地壳模式年龄tDMC变化范围在1.41~1.58Ga之间,加权平均值为1.49Ga, 即布朗山花岗岩的岩浆源区可能是中元古代地史时期从亏损地幔中分离并加入地壳中的物质。

表 3 布朗山花岗岩锆石Hf同位素数据Table 3. Zircon Hf isotopic compositions of the Bulangshan granites测点号 年龄/Ma 176Hf/177Hf 2σ 176Yb/177Hf 2σ 176Lu/177Hf 2σ (176Hf/177Hf)t εHf(1t) tDM/Ma tDMC/Ma fLu/Hf 01 465 0.282460 0.000008 0.036197 0.000196 0.001428 0.000009 0.282448 -1.4 1132 1519 -0.96 02 454 0.282476 0.000008 0.029577 0.000224 0.001135 0.000005 0.282466 -0.7 1101 1478 -0.97 03 454 0.282429 0.000009 0.020115 0.000126 0.000786 0.000003 0.282422 -2.3 1157 1576 -0.98 04 458 0.282495 0.000008 0.019454 0.000128 0.000769 0.000004 0.282488 0.1 1064 1429 -0.98 05 453 0.282460 0.000009 0.031819 0.000139 0.001241 0.000006 0.282449 -1.3 1127 1516 -0.96 06 459 0.282427 0.000008 0.02309 0.000168 0.000880 0.000005 0.282419 -2.4 1163 1583 -0.97 07 452 0.282468 0.000009 0.02575 0.000232 0.000994 0.000010 0.282459 -1.0 1109 1494 -0.97 08 452 0.282457 0.000008 0.019423 0.000847 0.000737 0.000010 0.282451 -1.3 1116 1513 -0.98 11 464 0.282462 0.000008 0.021789 0.000618 0.000848 0.000004 0.282455 -1.1 1112 1504 -0.97 12 465 0.282504 0.000010 0.021653 0.000115 0.000875 0.000003 0.282496 0.3 1055 1412 -0.97 13 452 0.282472 0.000007 0.019145 0.000831 0.000767 0.000003 0.282466 -0.7 1096 1480 -0.98 14 460 0.282469 0.000008 0.023286 0.000913 0.000914 0.000003 0.282461 -0.9 1104 1489 -0.97 15 475 0.282526 0.000008 0.039758 0.000499 0.001592 0.000017 0.282512 0.9 1044 1377 -0.95 16 464 0.282468 0.000009 0.021784 0.000239 0.000867 0.000008 0.282461 -0.9 1104 1490 -0.97 18 467 0.282478 0.000008 0.023974 0.000177 0.000915 0.000007 0.282470 -0.6 1093 1471 -0.97 21 467 0.282470 0.000008 0.030781 0.000822 0.001181 0.000035 0.282460 -0.9 1111 1492 -0.96 22 451 0.282461 0.000008 0.030479 0.000491 0.001167 0.000020 0.282451 -1.3 1124 1513 -0.96 23 463 0.282492 0.000011 0.03716 0.000416 0.001412 0.000018 0.282480 -0.2 1087 1448 -0.96 24 465 0.282437 0.000007 0.023064 0.000447 0.000872 0.000002 0.282430 -2.0 1148 1560 -0.97 27 465 0.282495 0.000009 0.021947 0.000872 0.000877 0.000003 0.282488 0.0 1067 1431 -0.97 注:εHf(t)=10000×{[(176Hf/177Hf)s -(176Lu/177Hf)s×(eλt-1)]/[ (176Hf/177Hf)CHUR,0-(176Lu/177Hf)CHUR×(eλt-1)]-1},tDM=1/λ×ln{1+ [(176Hf/177Hf)s-(176Hf/177Hf)DM]/[(176Lu/177Hf)s-(176Lu/177Hf)DM]}, tDMC=tDM-(tDM-t)×[(fcc-fs)/(fcc-fDM)], fLu/Hf=(176Lu/177Hf)s/(176Lu/ 177Hf)CHUR-1.其中:λ=1.867×10-11/a;(176Hf/177Hf)s 和(176Hf/177Hf)CHUR=0.0332,(176Hf/177Hf)CHUR,0=0.282772;(176Lu/177Hf)DM= 0.0384,(176Hf/177Hf)DM=0.28325;(176Lu/177Hf)平均地壳=0.015;fcc=[(176Lu/177Hf)平均地壳/(176Lu/177Hf)CHUR]-1;fs=fLu/Hf;fDM=[(176Lu/177Hf)DM/ (176Lu/177Hf)CHUR]-1; t为锆石结晶年龄 4. 讨论

4.1 岩体形成时代

布朗山花岗岩位于临沧-勐海构造岩浆岩带最南端,侵位于中元古界澜沧岩群,1:20万勐海幅③认为,这些浅色花岗岩属于燕山晚期花岗岩。本文采用LA-ICP-MS方法对该岩体白云母钾长花岗岩进行锆石U- Pb定年,测得的锆石206Pb/238U值为458.5±3.0Ma,与澜沧岩群惠民组火山岩的时代相当。结合锆石阴极发光图像和Th/U值表明,它们是岩浆结晶锆石的U-Pb年龄,代表了该岩体的侵位时代,说明该岩体的侵位时间为中—晚奥陶世,而不是前人认为的白垩纪。

4.2 原岩属性及源区分析

强过铝质花岗岩的成因往往与陆-陆碰撞、深俯冲作用有关[28],但主要源区是地壳中的碎屑沉积岩类(如泥质岩、砂屑岩及杂砂岩)和变沉积岩。实验岩石学研究表明,地壳中碎屑沉积岩类部分熔融形成偏酸性的过铝质花岗岩类[29],只有泥砂质沉积岩类部分熔融才可能形成强过铝质花岗岩[30]。对于SiO2含量在67%~77%之间的过铝质花岗岩,其CaO/ Na2O(分子数比)值可以反映源区成分特征[28]。由泥岩生成的过铝质花岗岩的CaO/Na2O值一般小于0.3,而砂屑岩、正片麻岩生成的过铝质花岗岩的CaO/Na2O值一般大于0.3[28]。布朗山花岗岩的CaO/Na2O值在0.01~0.17之间,表明该花岗岩源区岩石成分主要为泥质岩。在Rb/Sr-Rb/Ba图解(图 6)中,除1个样品点投出图外,其余6个样品点全部落入粘土岩源区域内。

![]() 图 6 布朗山花岗岩Rb/Sr-Rb/Ba图解[28]Figure 6. Rb/Sr-Rb/Ba diagram of Bulangshan granites

图 6 布朗山花岗岩Rb/Sr-Rb/Ba图解[28]Figure 6. Rb/Sr-Rb/Ba diagram of Bulangshan granitesHf同位素的示踪研究已经广泛地应用于一些重要地球化学储库(如亏损地幔、球粒陨石和地壳等)的源区判别[25]。对岩浆锆石Hf同位素研究表明,具有较低176Hf/177Hf及εHf(t)值的岩石往往指示其源区为地壳或经过地壳的混染;而具有较高的176Hf/177Hf及εHf(t)值的岩石直接来自地幔或由幔源物质分异的新生壳源物质[31]。布朗山花岗岩Hf同位素组成均一,结晶锆石εHf(t)主要显示微弱的负值(16个分析点集中于-0.2~-2.4)的特征,在t-εHf(t)图解(图 5)中,样品点均落在球粒陨石演化线附近及以下的下地壳区域。本文测试结果显示,结晶锆石εHf(t)除主要为微弱的负值外,还表现出4个较明显的正值(0.0、0.1、0.3、0.9),可能反映了亏损地幔的加入作用。因此,布朗山花岗岩源区很可能来源于古老地壳的部分熔融,并伴有少量新生地幔物质的参与。

4.3 环境判别

在花岗岩类形成环境的微量元素Rb-(Y+Nb)判别图(图略)中,布朗山花岗岩体投影点全部落入Post-COLG区域,即后碰撞花岗岩区。但在Sr-Yb图(图略)中,投影点大部分落入非常低Sr高Yb型花岗岩区(Ⅴ区),与中国华南地区花岗岩特征一致。在Barbarin B-A过铝质花岗岩分类图解(图 7)中,样品点具明显的白云母过铝花岗岩的演化特点,即随着岩浆的演化B值降低,而富铝指数A急剧升高,为地壳减压作用导致的源区岩石“湿”深熔作用的产物。

![]() 图 7 布朗山花岗岩B-A图解[32]指数A反映花岗岩类的含铝特征,B反映花岗岩浆的演化程度,单位为每100g物质中每种元素的g-原子数×10-3)Figure 7. B-A diagram of Bulangshan granites

图 7 布朗山花岗岩B-A图解[32]指数A反映花岗岩类的含铝特征,B反映花岗岩浆的演化程度,单位为每100g物质中每种元素的g-原子数×10-3)Figure 7. B-A diagram of Bulangshan granites研究表明[28],过铝质花岗岩中的Al2O3/TiO2值可以作为源区岩石部分熔融温度的指示剂,当岩石的Al2O3/TiO2值大于100时,源区部分熔融温度小于875℃,当岩石的Al2O3/TiO2值小于100时,源区部分熔融温度大于875℃,且Al2O3/TiO2值与形成温度呈反消长关系。布朗山花岗岩的Al2O3/TiO2= 316~135,平均值为238,表明布朗山花岗岩岩浆的形成温度相对较低。

综上所述,尽管布朗山花岗岩具有某些后碰撞花岗岩的地球化学特征,但其侵位时代与惠民组火山岩基本一致,这是原特提斯洋盆盛极而衰的转化时期,布朗山花岗岩的形成也应该是俯冲消减作用的产物,但并非传统意义上俯冲带上的弧花岗岩,而是由于俯冲板片的脱水引起的中-上地壳物质在低温、低压、高氧逸度条件下的部分熔融物,代表了俯冲消减作用的前奏。这类花岗岩目前尚未见到文献报道,是否具有普遍性也还有待资料的进一步积累。

5. 结论

(1)本文用LA-ICP-MS方法对景洪布朗山花岗岩进行锆石U-Pb测年,获得锆石206Pb/238U值为458.5±3.0Ma(n=21,MSWD=2.3),表明其形成时代为中—晚奥陶世,与澜沧岩群惠民岩组火山岩的年代基本一致,代表了原特提斯洋盆俯冲消减作用的开始。

(2)地球化学特征表明,布朗山花岗岩为高钾钙碱性强过铝型花岗岩,并具有白云母过铝花岗岩的演化趋势,以及某些后碰撞或后造山花岗岩的特点。是俯冲板片在深部脱水,导致中-上地壳物质在低温、低压、高氧逸度环境下形成的部分熔融物。

-

表 1 地质环境承载能力评价指标体系

Table 1 Table of evaluation index system for bearing capacity of geological environment

总目标层 权重 指标层 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 数据来源 地质环境承载能力 0.04 地形地貌 平原 波状平原 丘陵 —— 中低山 安徽省地质环境监测总站 0.1 浅层地下水富水性 高 次高 中 次低 —— 0.06 浅层地下水污染 可直接饮用 —— 处理后可饮用 —— 不宜直接饮用 0.2 地面沉降 未发 轻 中 —— 高 0.15 岩溶塌陷 不易发 —— 低易发 中易发 高易发 0.2 崩塌、滑坡、泥石流灾害 不易发 —— 低易发 中易发 高易发 0.2 矿山地质环境现状 —— 轻 —— 中 强 0.05 构造稳定性 稳定 次稳定 次不稳定 不稳定 —— 安徽省地震局 表 2 评价打分标准

Table 2 Evaluation scoring criteria

分级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 分值 10 7 5 3 1 评价分级 强 较强 一般 较弱 弱 表 3 地质环境承载能力分级标准

Table 3 Grading standard for bearing capacity of geological environment

分级 强(Ⅰ) 较强(Ⅱ) 一般(Ⅲ) 较弱(Ⅳ) 弱(Ⅴ) 评价分值 9~10 7~9 5~7 3~5 1~3 -

王思敬.中国城市发展中的地质环境问题[J].第四纪研究, 1996, 16(2):115-122. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.1996.02.003 熊华盛, 杨海燕, 彭向阳, 等.恩施州城地质环境承载能力评价[J].资源环境与工程, 2014, 28(6):860-863. doi: 10.3969/j.issn.1671-1211.2014.06.021 窦明, 胡瑞, 张永勇, 等.淮河流域水资源承载能力计算及调控方案优选[J].水力发电学报, 2010, 29(6):28-33, 59. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/slfdxb201006006 陆建芬.资源环境承载能力评价研究[D].合肥工业大学硕士学位论文, 2012. 贾立斌, 袁国华.凤台县地质环境承载能力评价与监测预警[J].中国矿业, 2018, 27(9):102-108. 王奎峰.山东半岛资源环境承载能力综合评价与区划[D].中国矿业大学博士学位论文, 2015. 骆延青, 赵俊三.基于层次分析法的华坪县地质环境承载能力评价[J].安徽农业科学, 2016, 44(21):64-66. doi: 10.3969/j.issn.0517-6611.2016.21.022 殷志强, 李瑞敏, 李小磊, 等.地质资源环境承载能力研究进展与发展方向[J].中国地质, 2018, 45(6):1103-1115. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgdizhi201806003 隋建红, 郝启勇.山东省黄河北煤炭矿区地质环境承载力评价[J].山东国土资源, 2017, 33(4):34-40. doi: 10.3969/j.issn.1672-6979.2017.04.007 吴见, 曹代勇, 张继坤, 等.煤炭开采的生态环境承载力评价——以山西省为例[J].安全与环境工程, 2009, 16(3):18-20, 25. doi: 10.3969/j.issn.1671-1556.2009.03.005 张勇.基于RS和GIS技术的矿山地质环境承载能力研究[D].中国地质大学(北京)硕士学位论文, 2013. 刘梦, 周爱国, 补建伟, 等.黑河源多金属矿区地质环境承载能力评价[J].中国矿业, 2018, 27(9):114-120. 万中杰, 吴振, 王晓光.威海市海岸带地质环境承载能力综合评价研究[J].山东国土资源, 2017, 33(7):71-76. doi: 10.3969/j.issn.1672-6979.2017.07.012 李瑞敏, 孟晖.国土资源环境承载力评价技术要求(试行)(地质部分).国土资源部.2016.

下载:

下载: