2019年 第38卷 第9期

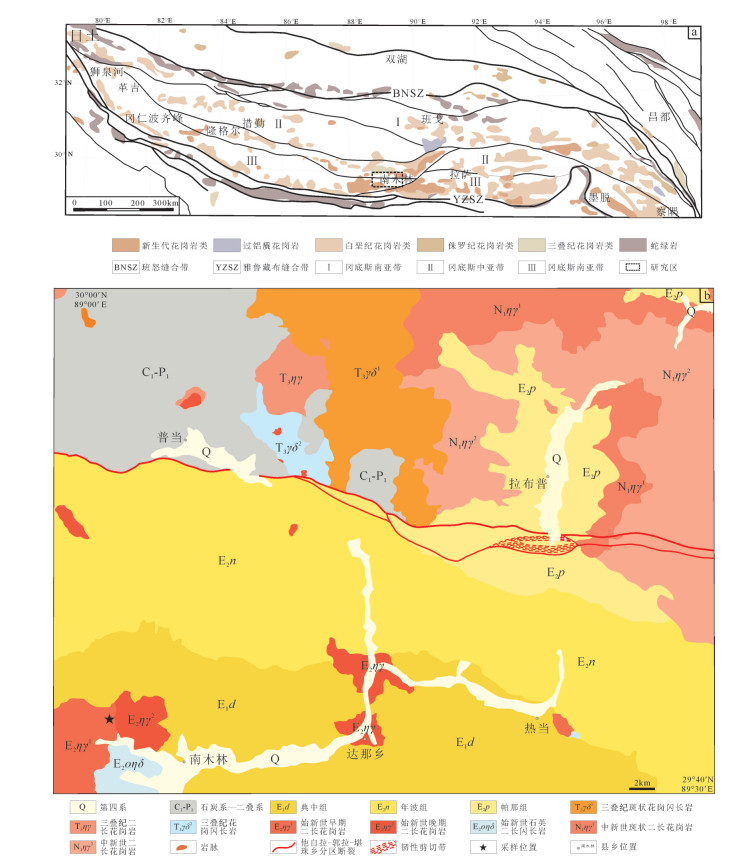

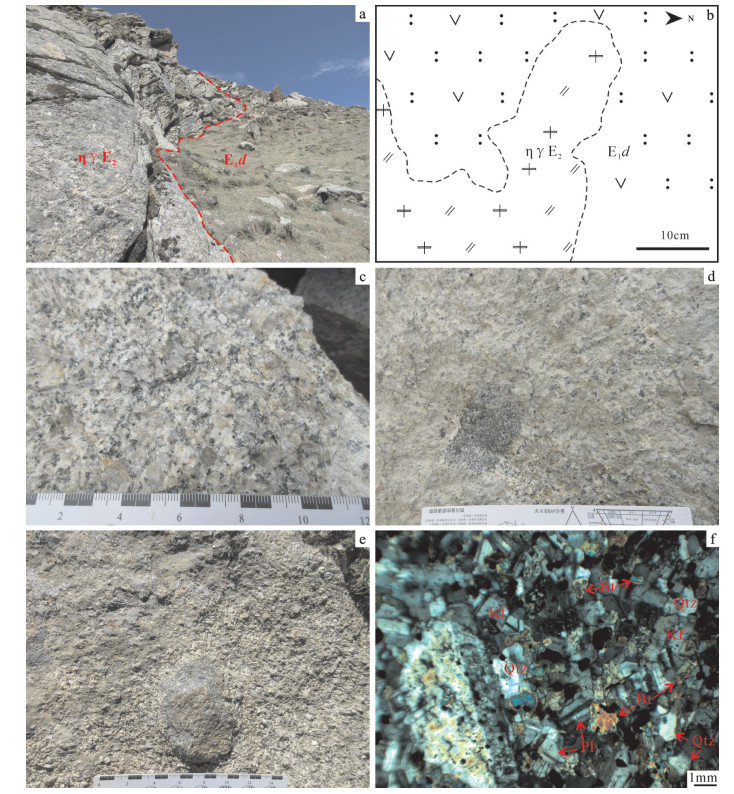

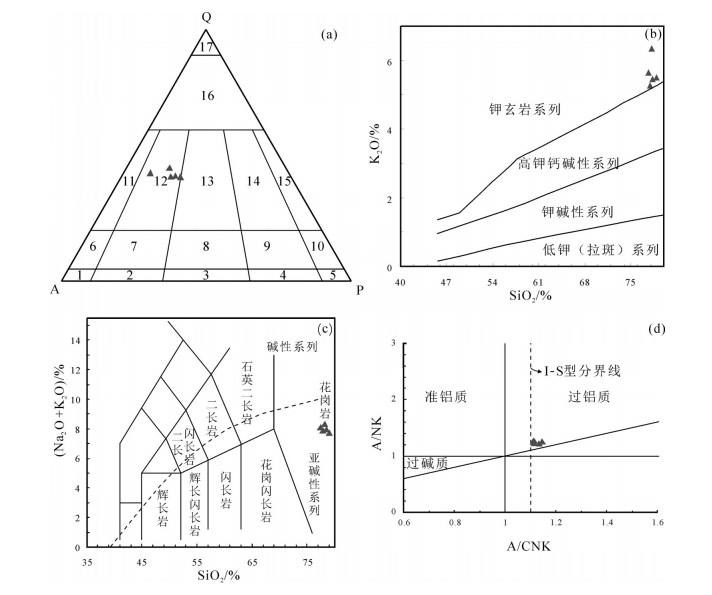

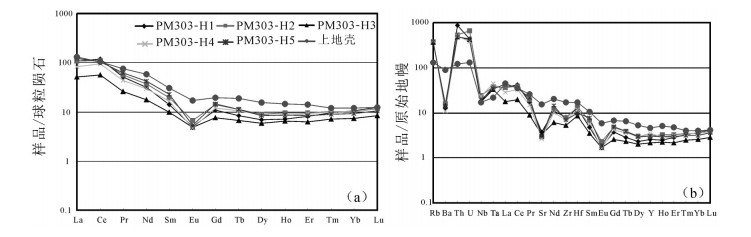

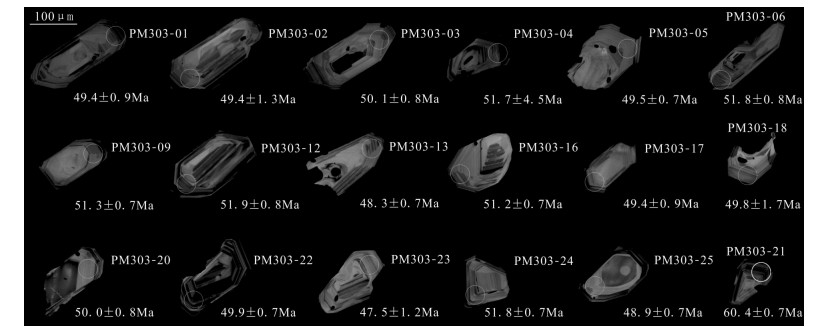

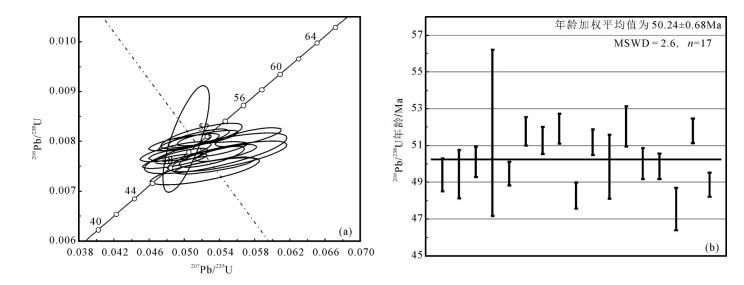

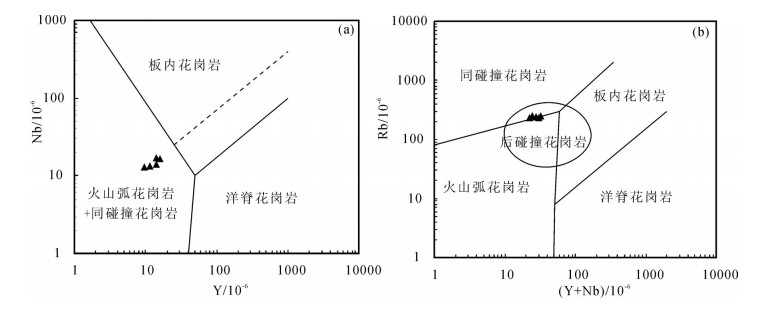

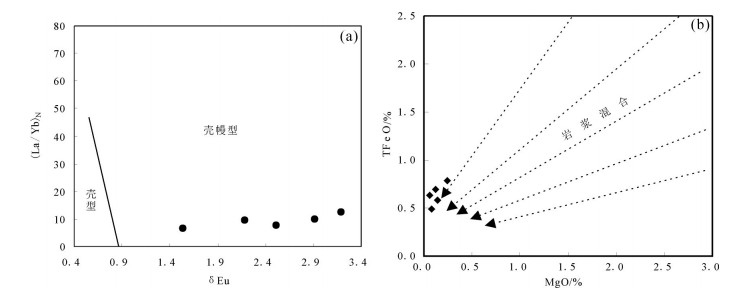

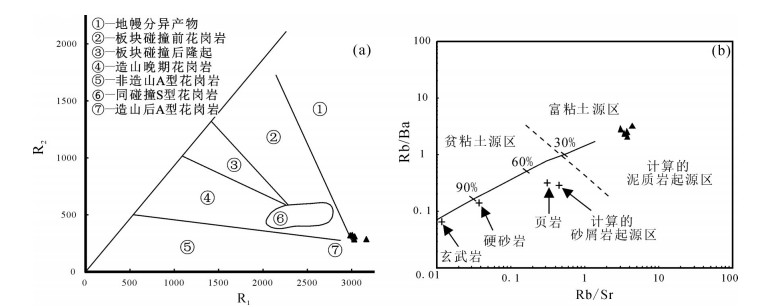

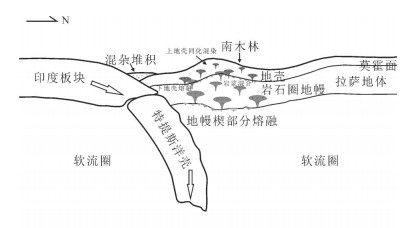

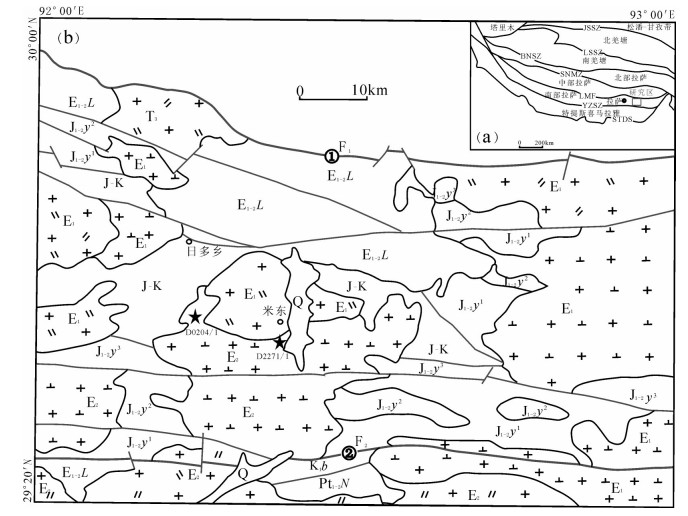

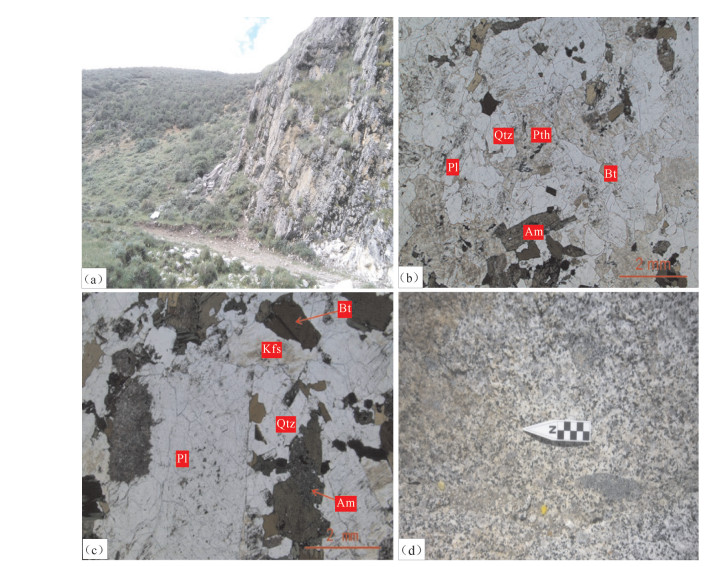

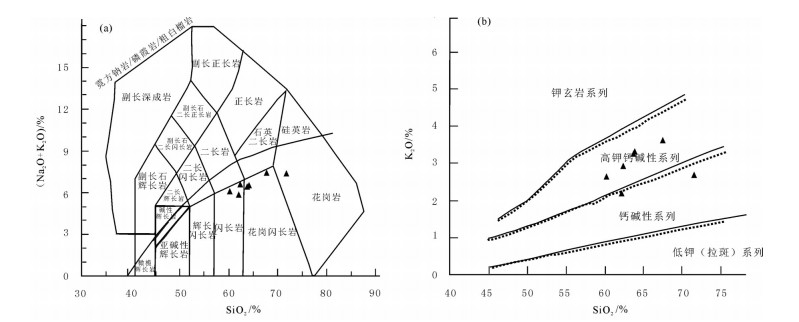

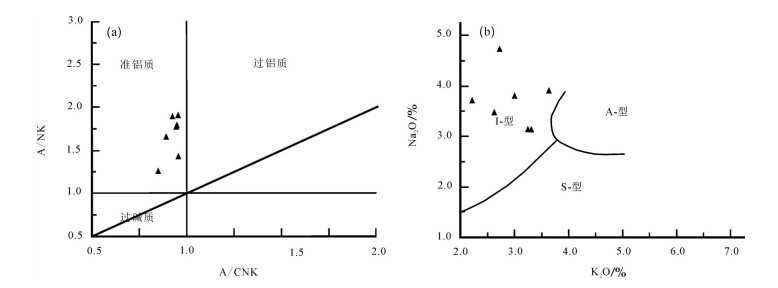

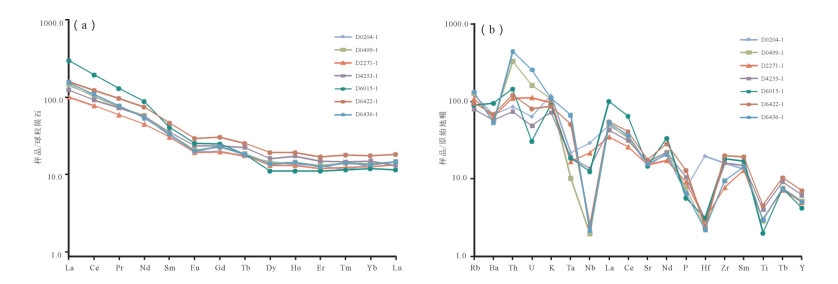

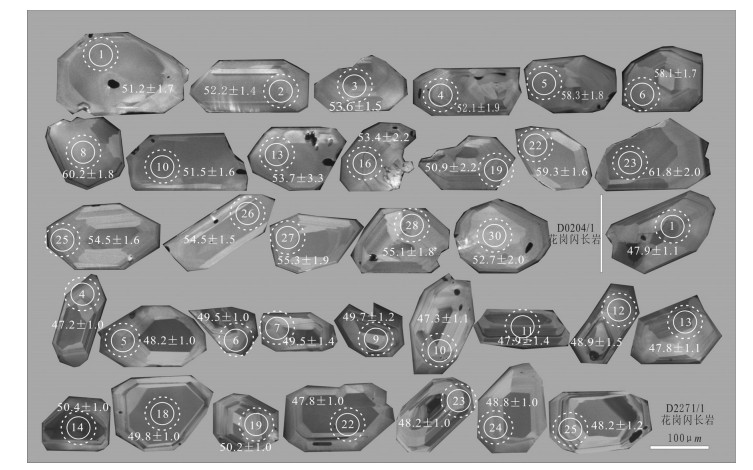

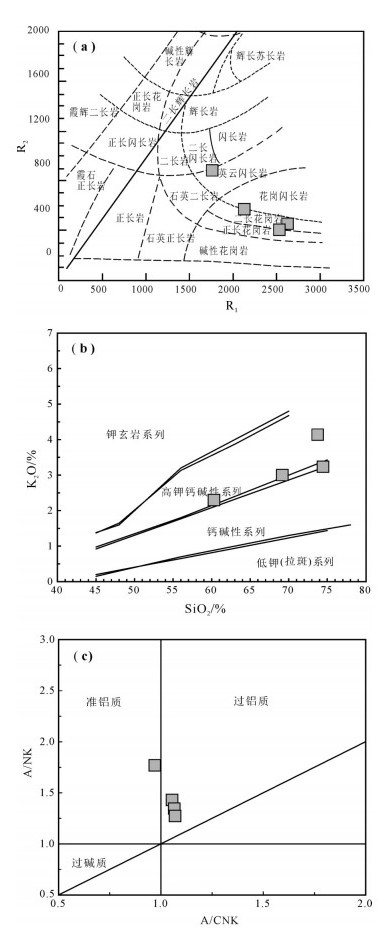

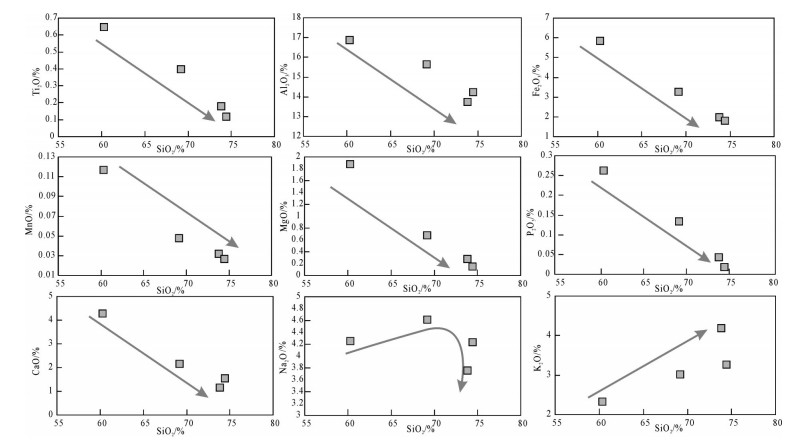

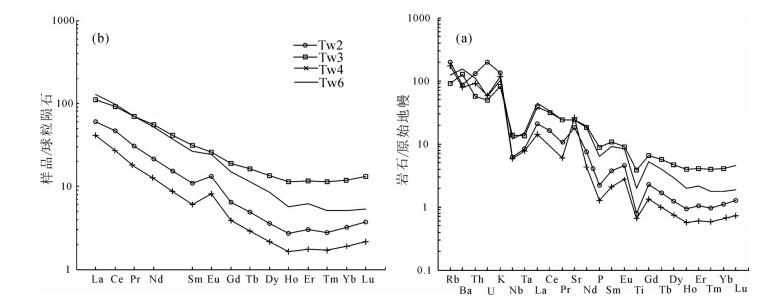

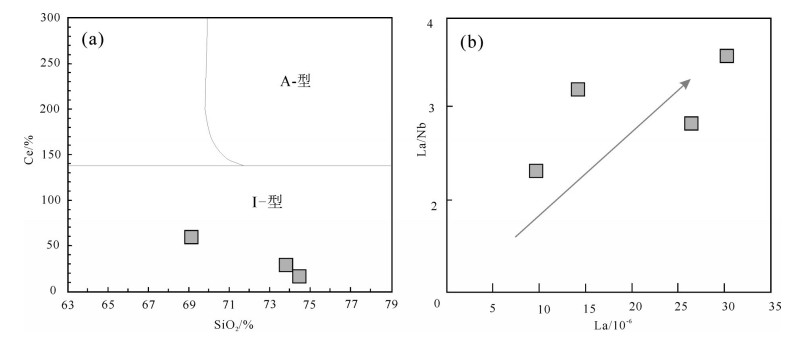

选取南冈底斯中段南木林地区的二长花岗岩岩体进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb测年和全岩地球化学分析。分析结果显示,研究区二长花岗岩体的锆石U-Pb年龄为50.24±0.68Ma,为始新世岩浆活动的产物,是冈底斯岩基的重要组成部分。岩石地球化学特征表明,里特曼指数为1.66~1.94,具有钙碱性特征,A/CNK=1.11~1.15,显示出过铝质的特征,同时具有高硅、高钾(可达钾玄岩系列)特征。微量元素强烈富集Rb、Th、U等大离子亲石元素(LILE)及La、Ce等轻稀土元素,亏损Nb、Ta、Zr等高场强元素(HFSE),表现出弧型或壳源岩浆岩的地球化学属性。Sm/Nd值为0.45~0.57,平均值为0.53,显示出岩浆的深源特征。稀土元素(La/Yb)N值较高,平均值为9.25,轻稀土元素相对富集,重稀土元素相对亏损,且具有较显著的负Eu异常特征。综合研究表明,南木林花岗岩体形成过程为俯冲至断离的特提斯洋壳发生脱水作用,导致上覆地幔楔发生部分熔融,玄武质岩浆形成,岩浆随后上涌底侵至莫霍面附近,巨大的热烘烤作用迫使下地壳(富黏土或泥质岩)发生部分熔融,之后玄武质与长英质岩浆发生了广泛的混合作用,最后侵位成岩形成南木林地区广泛的含基性包体的花岗岩体。这为特提斯洋闭合、印度-欧亚板块碰撞的时限提供了同位素年龄证据,也丰富了冈底斯岩体成岩模式和地球化学特征。

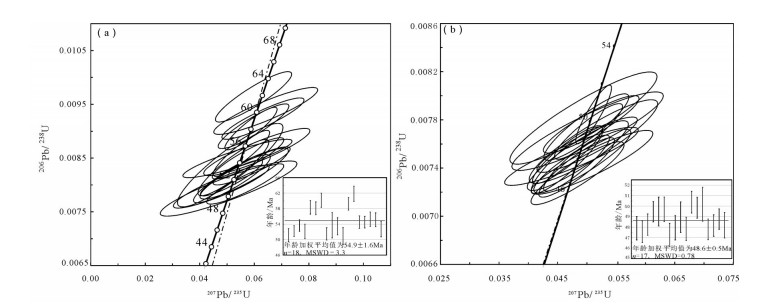

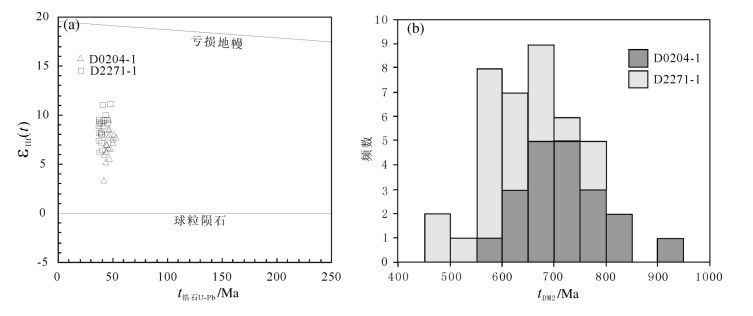

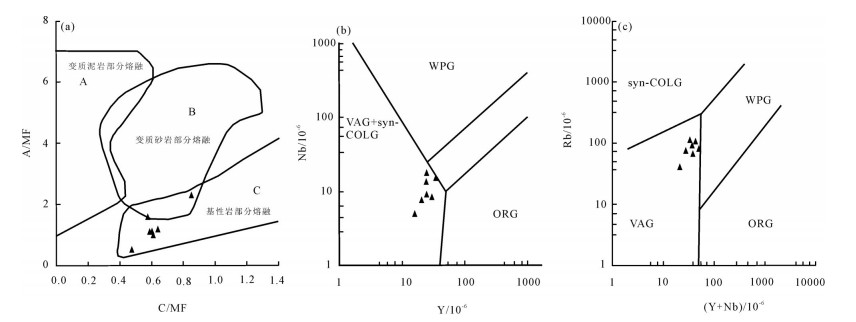

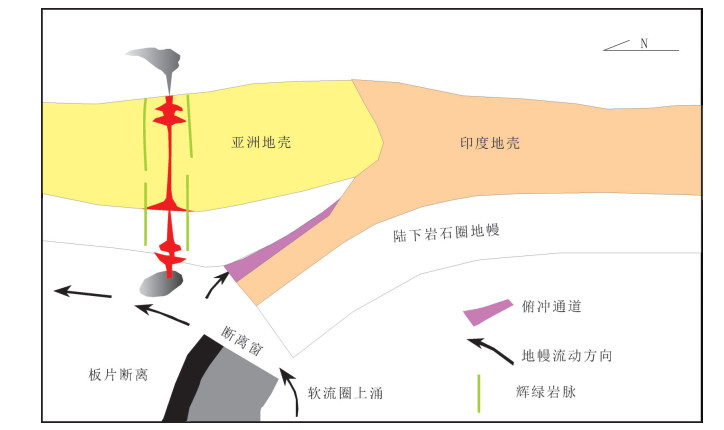

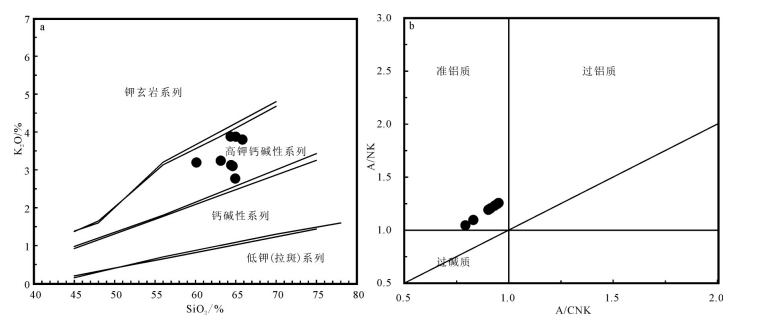

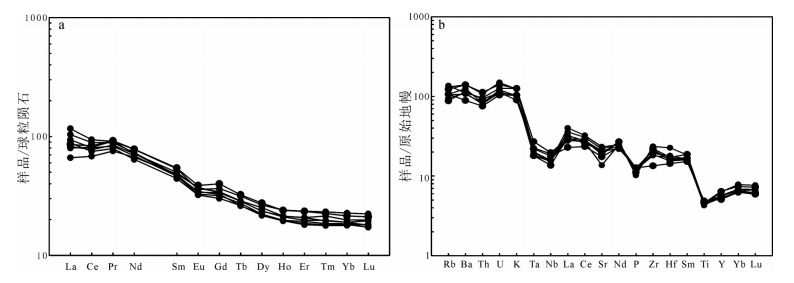

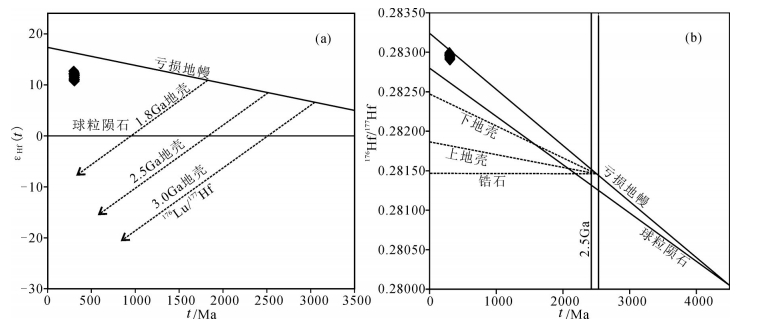

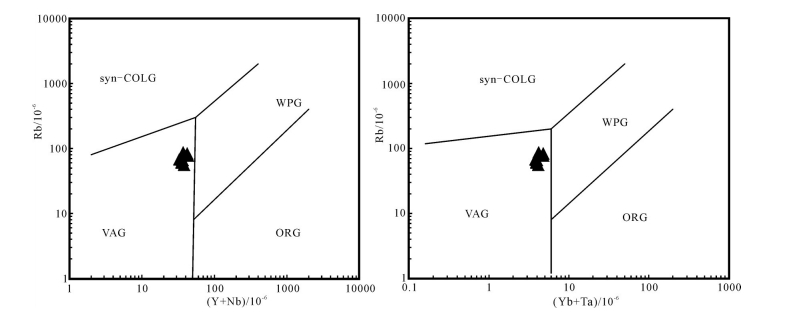

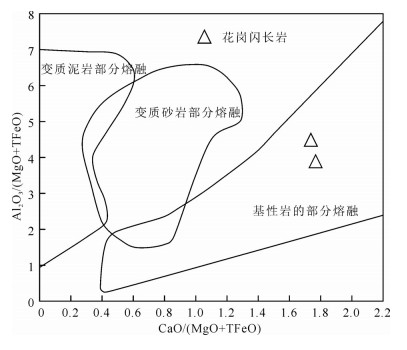

日多地区米忍岩体位于冈底斯南带东段,2件锆石U-Pb测年样品显示其形成年龄为54.9±1.6Ma和48.6±0.5Ma,岩石SiO2含量为60.18%~71.53%,全碱含量为5.85%~7.49%,K2O/Na2O值为0.58~1.05,里特曼指数在1.79~2.30之间,属钙碱性岩石,A/CNK值为0.85~0.95,投图显示为准铝质岩石,具有I型花岗岩的特征。岩石轻稀土元素及大离子亲石元素(Rb、K、Ba、Th、U)相对富集,重稀土及高场强元素(Nb、P、Hf、Ti)相对亏损,弱负Eu异常,具火山弧岩浆岩地球化学特征。176Hf/177Hf平均值为0.282945,Hf同位素二阶段模式年龄较年轻(613~719Ma),εHf(t)值为2.74~10.47,表明其岩浆源区以新生地壳的部分熔融为主或有地幔物质参与了成岩过程,据C/MF-A/MF投图分析,可能为基性或铁镁质岩浆底侵,导致中下地壳的物质发生熔融,这些特征均表明,日多地区始新世花岗闪长岩的形成可能与新特提斯洋板片的回转、断离有关。

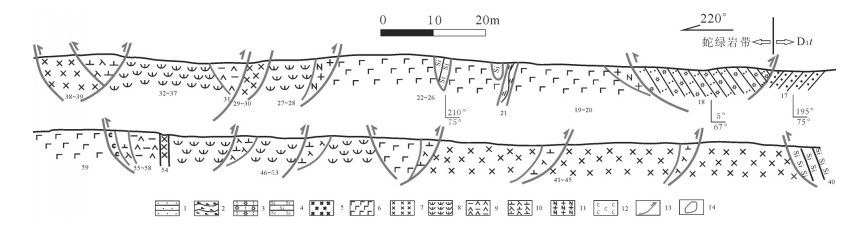

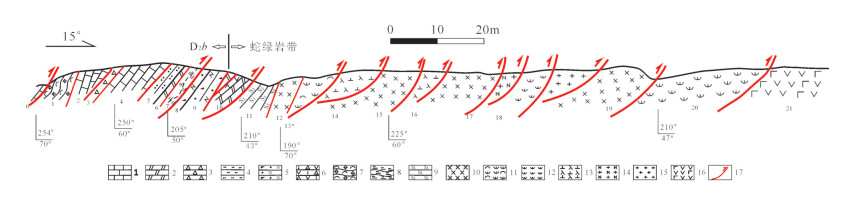

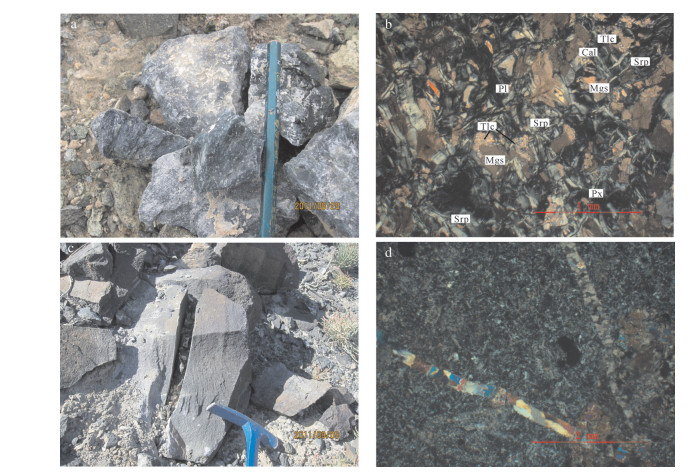

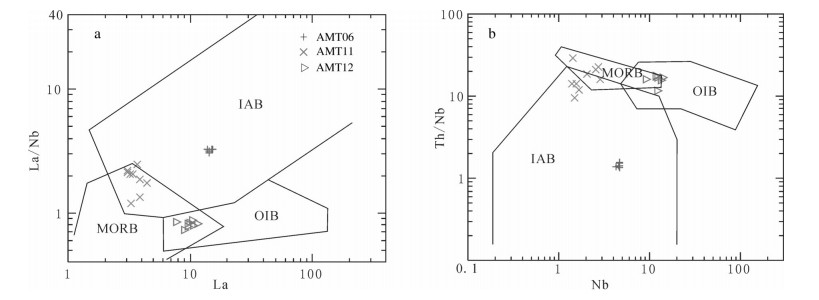

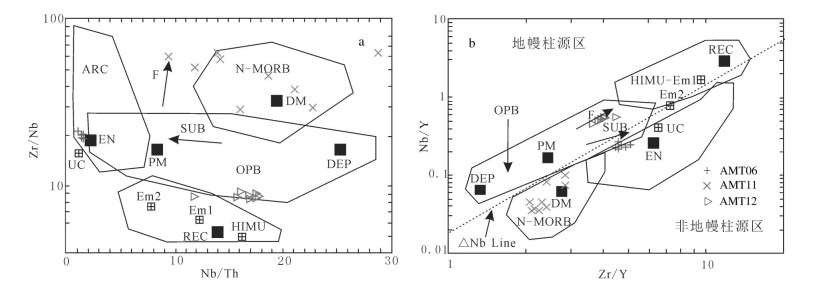

阿尔曼太蛇绿岩带位于新疆东准噶尔地区,蛇绿岩中变质橄榄岩、堆晶岩、基性火山岩较发育,层序组合虽受构造破坏,但从总体来看仍是一套组合比较完整的蛇绿岩,岩石变形变质强烈,普遍发生绿泥石化、绿帘石化。蛇绿岩中基性熔岩可分为3种类型,即洋岛玄武岩(OIB)、洋中脊玄武岩(MORB)和岛弧玄武岩(IAT)。其中洋岛玄武岩不属于蛇绿岩成分,是后期卷入蛇绿岩带随其他组分一同构造就位而成;基性熔岩主量和微量元素特征揭示岩浆源于亏损的地幔源区,且存在消减组分加入的交代作用,表明其成因与俯冲作用有关。结合岩石地球化学特征和构造环境判别图解,基性熔岩显示出IAT和MORB兼具并呈现过渡的特点,推断该蛇绿岩的形成与岛弧相关,其形成可能介于洋脊到海沟之间的偏海沟区域。

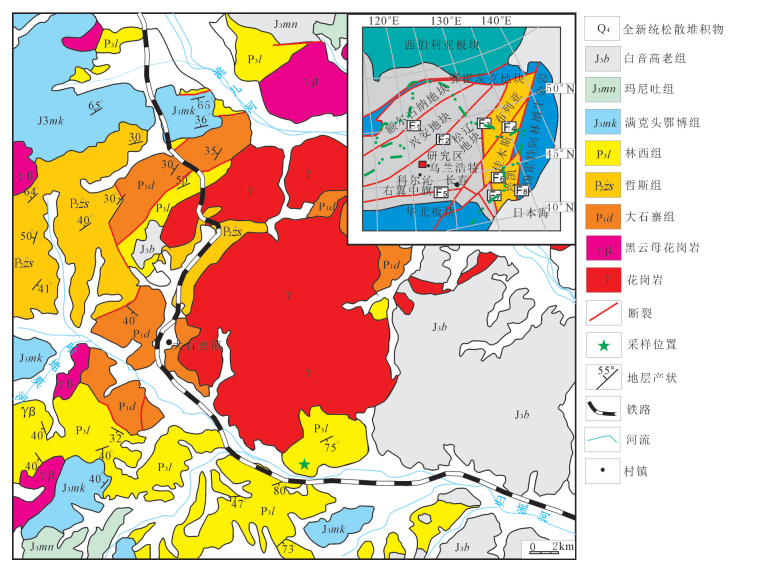

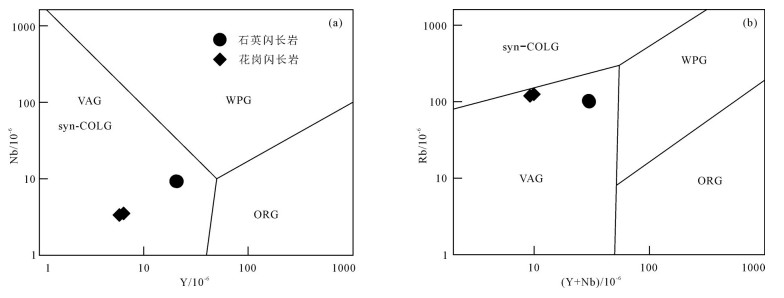

以出露于贺根山缝合带梅劳特乌拉蛇绿岩中的白音瑞满克头鄂博组火山岩为研究对象,通过野外地质调查、岩石学、地球化学和LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学研究,探讨火山岩成因、构造环境与贺根山缝合带后造山作用。岩石地球化学研究表明,白音瑞地区满克头鄂博组火山岩主要为流纹岩,岩石具有较高SiO2、K2O和Na2O+K2O含量,以及较高Ga/Al值,相对贫CaO、MgO、Sr、Ba、Eu、Ti和P的特征。稀土元素含量较低,配分曲线为微弱右倾的海鸥式分布。岩石学和地球化学特征表明,该区满克头鄂博组流纹岩为A型流纹岩,形成于后造山伸展构造环境,为后造山A型花岗岩浆作用的产物。LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素定年结果显示,该流纹岩的形成年龄为158.0±0.7Ma, 表明满克头鄂博组流纹岩喷发于晚侏罗世,反映了贺根山缝合带晚侏罗世后造山A型花岗岩浆作用事件。结合二连-贺根山缝合带石炭纪蛇绿岩、石炭纪—二叠纪岛弧岩浆岩和中三叠世—早白垩世后造山A型岩浆岩的时空分布与演化关系,认为二连-贺根山缝合带在中三叠世—早白垩世经历了后造山伸展作用演化过程。

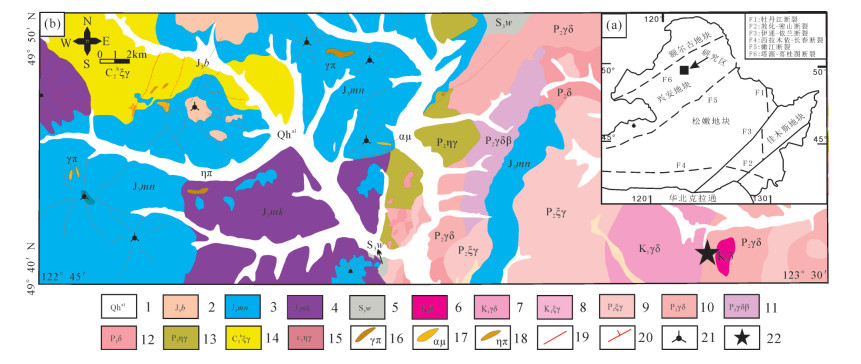

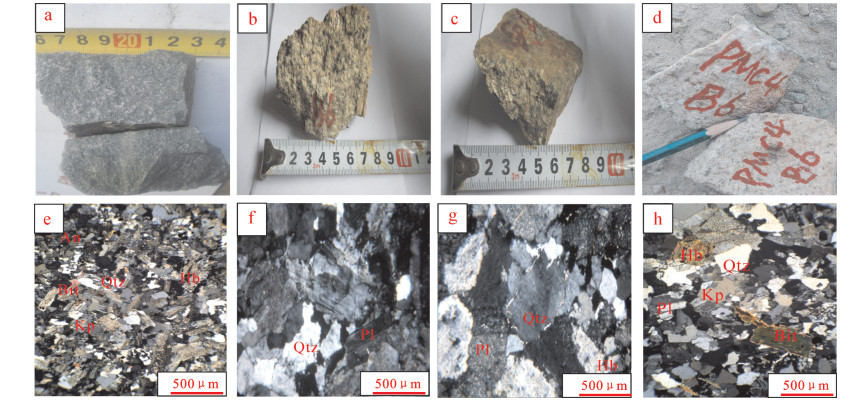

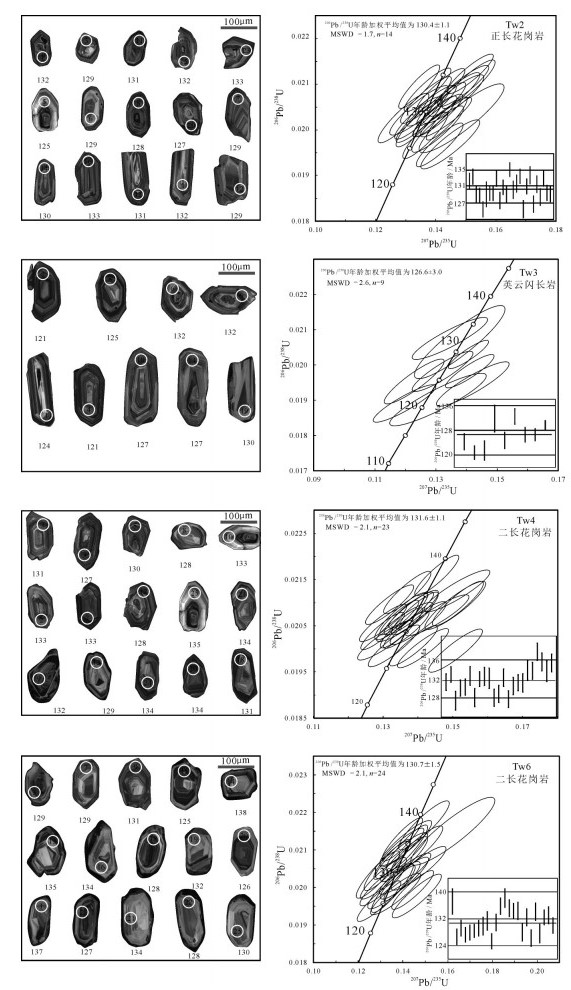

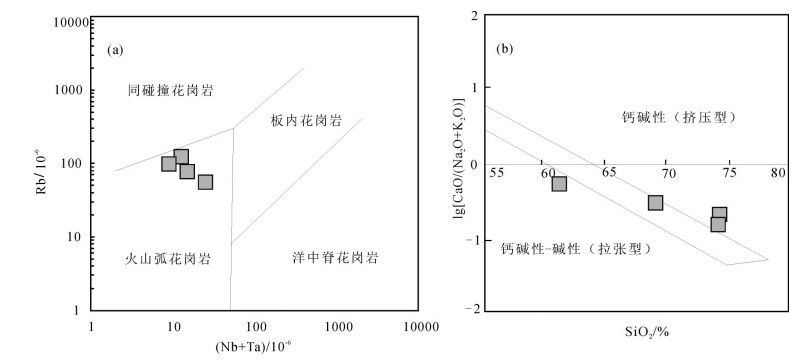

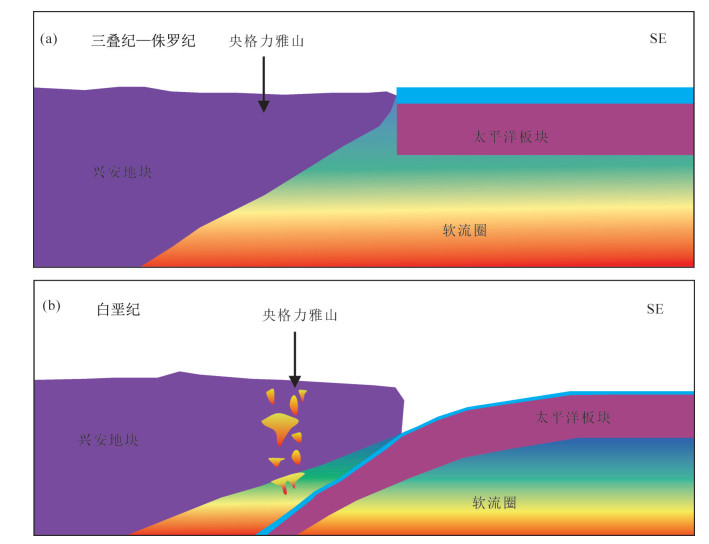

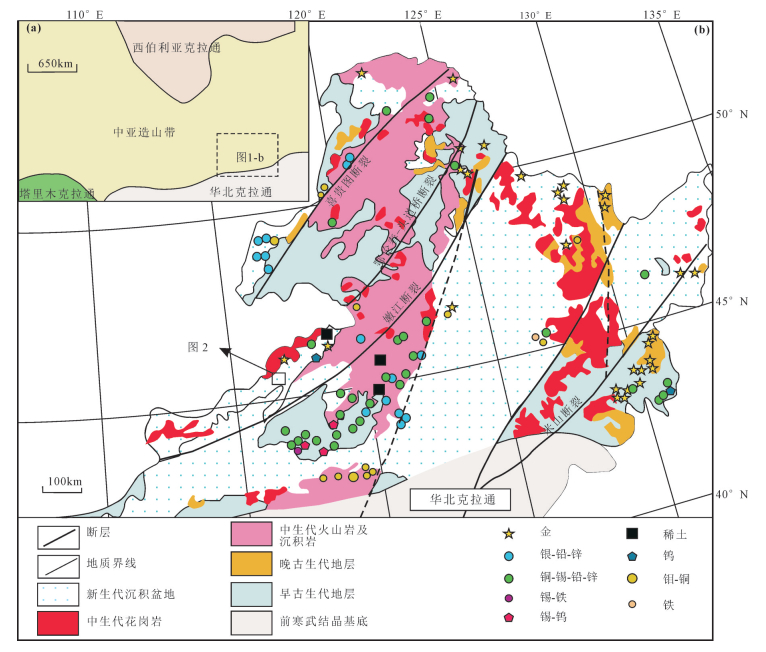

内蒙古东部央格力雅山岩体岩性为正长花岗岩、二长花岗岩和英云闪长岩。正长花岗岩U-Pb年龄为130.4±1.1Ma,英云闪长岩U-Pb年龄为126.6±3.0Ma、二长花岗岩锆石U-Pb年龄分别为131.6±1.1Ma和130.7±1.5Ma,显示岩体侵位时间为早白垩世。地球化学研究表明,该花岗岩体具有富硅、富碱、贫钙的特征,属准铝质-过铝质高钾钙碱性系列岩石;稀土元素总量较低、轻重稀土元素分馏明显,(La/Nb)N值在9.14~24.86之间、正Eu异常显著(δEu值为1.03~1.53);微量元素K、La、Sr、Gd等明显富集,Nb、Pr、P、Ti等亏损;大离子亲石元素相对高场强元素富集。岩石分异指数平均为80.63,岩石成因类型属高分异I型花岗岩,岩浆来源于下地壳岩石的部分熔融,形成于伸展环境,与古太平洋板块俯冲作用密切相关。

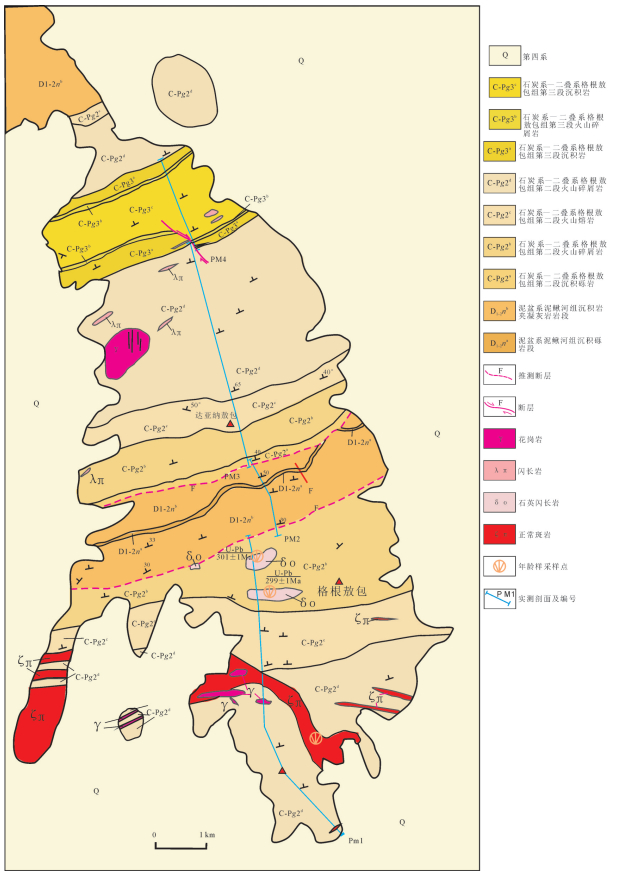

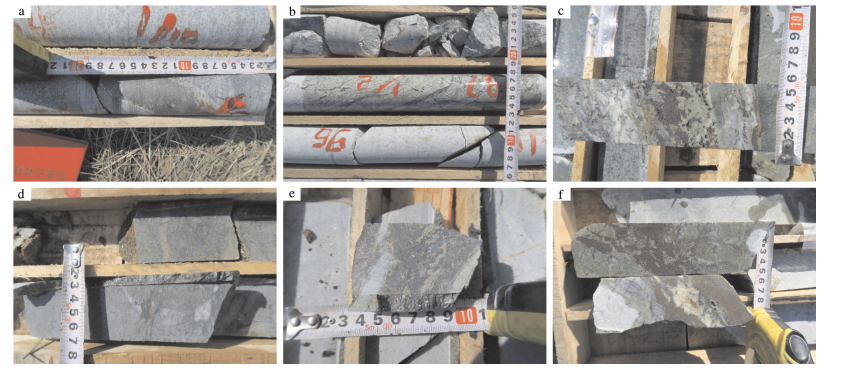

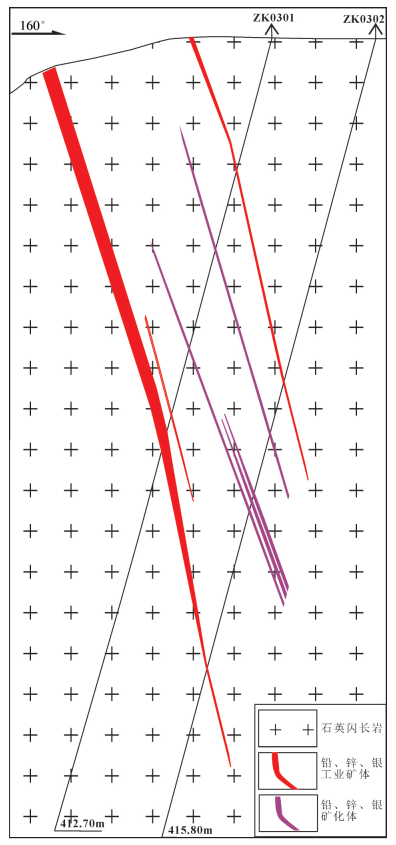

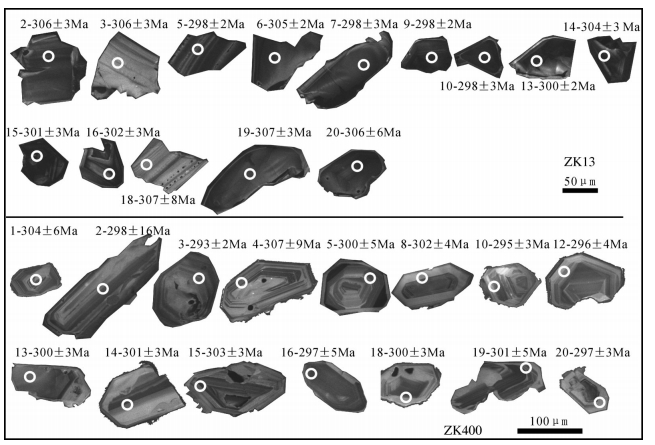

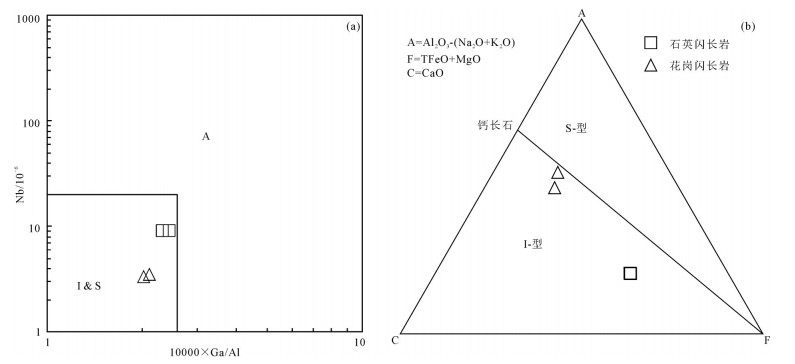

内蒙古东乌旗地区新近发现的葛根敖包铅锌矿,成矿与赋矿岩体石英闪长岩关系密切,对石英闪长岩进行系统的LAICP-MS锆石U-Pb定年及锆石Hf同位素分析,并对石英闪长岩进行主量、微量和稀土元素分析。锆石U-Pb定年结果显示,石英闪长岩2个样品的锆石U-Pb年龄分别为299±1Ma和301±1Ma,均为晚石炭世。岩石主量、微量及稀土元素分析显示,石英闪长岩具有典型的富硅、富碱特征,Na2O/K2O值为1.14~1.93,平均1.39,明显富钠高钾,属高钾钙碱性系列;铝饱和指数A/CNK值为0.79~0.95,为准铝质或铝不饱和花岗岩类;轻、重稀土元素分馏显著,球粒陨石标准化稀土元素配分模式表现为明显的右倾,显示岩浆源区可能有石榴子石残留;并有微弱负Eu异常,δEu=0.80~0.91,δCe=0.89~0.96,均靠近1,指示源区无斜长石残留;同时具低Sr、高Yb特征;并指示高场强元素U、La、Nd、Zr相对富集,而Th、Nb、Sr、P、Ti相对亏损,且大离子亲石元素Rb、Ba、K相对富集,Nb/Ta值低,指示岩浆源区可能为幔源为主。锆石Hf同位素分析显示,εHf(t)值全部为正值,+10.8~+13.6(全部大于10,较高),TDM2介于440~629Ma之间,相对集中,明显大于其锆石U-Pb年龄,其年轻的TDM2年龄和较高的εHf(t)值表明,岩浆中有相当大的幔源物质的贡献。结合区域构造演化,认为葛根敖包石英闪长岩岩浆源区可能为亏损地幔物质部分熔融并在上升过程中受到少量壳源物质的混染,为活动陆缘弧环境的产物。

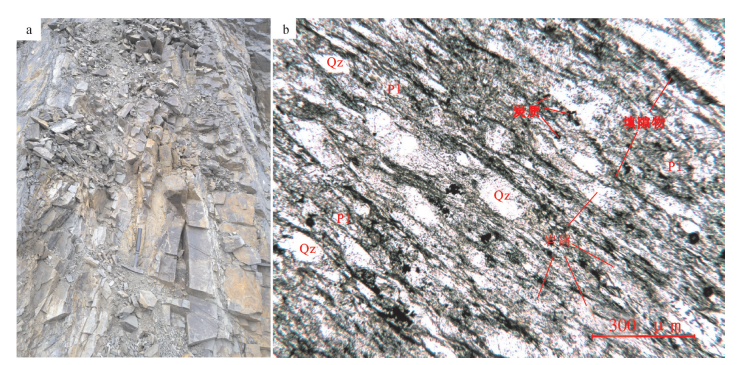

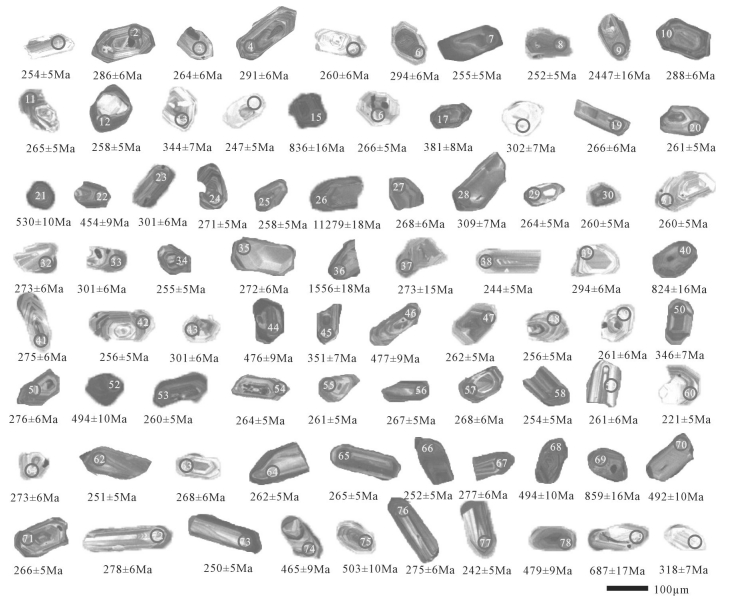

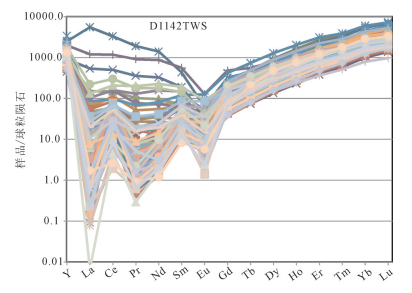

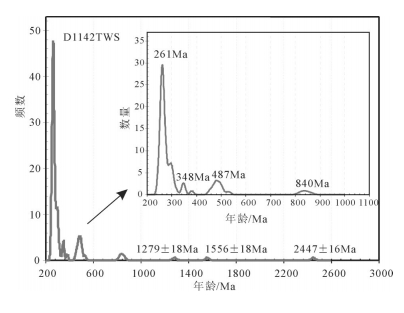

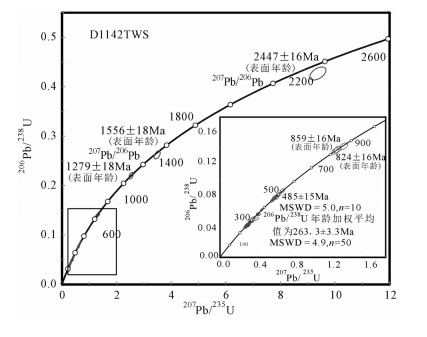

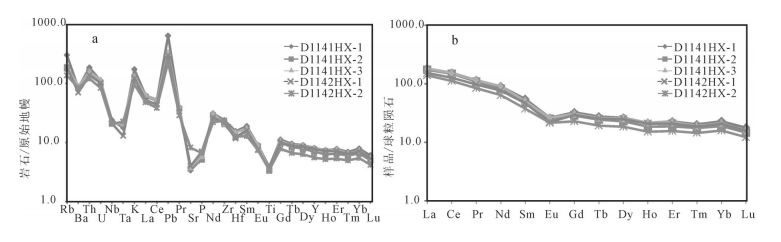

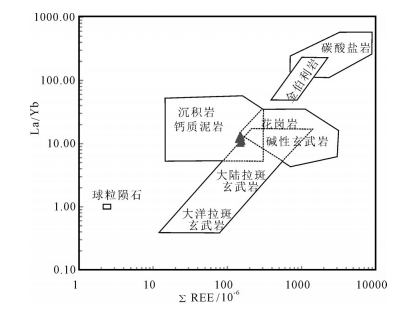

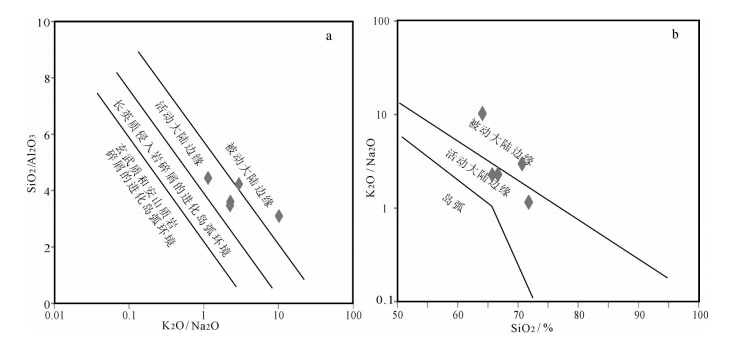

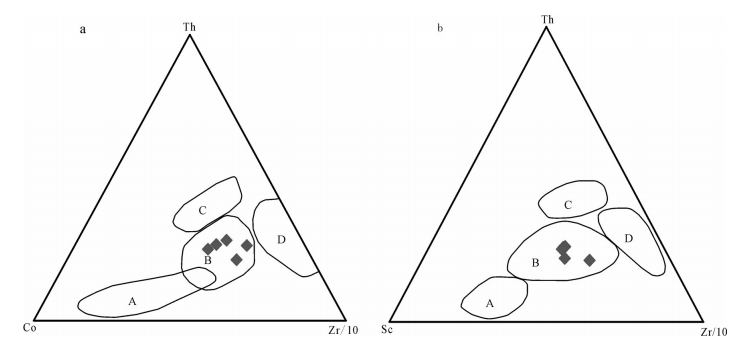

内蒙古乌兰浩特地区出露一套缺少化石、遭受接触变质作用的厚层碎屑岩。在该套地层采集碎屑锆石样品,进行碎屑锆石U-Pb测年研究。80个锆石分析点的年龄可分为3个主要年龄区间:242~294Ma,年龄加权平均值为263.6±3.3Ma(n=50,MSWD=4.9),峰值年龄为261Ma;301~381Ma,峰值年龄为348Ma;454~530Ma,峰值年龄为487Ma。另有7个锆石分析点的年龄分别为824Ma、836Ma、859Ma、867Ma、1279Ma、1556Ma、2447Ma。261Ma的峰值年龄限定了该地层的沉积下限,即属晚二叠世林西组。主量元素SiO2含量为67.81%,Al2O3为18.22%,MgO为1.44%,CaO为0.41%,Na2O为1.54%,K2O为3.90%,K2O/Na2O为1.15~10.21;A12O3/(CaO+Na2O)为4.87~26.38;稀土元素总量介于162.39×10-6~223.46×10-6之间,平均值为200.88×10-6,负Eu异常,Ce为1.00~1.05,轻稀土元素富集,重稀土元素亏损,微量元素以亏损Nb、Ta、Sr,富集Rb、Ba、La、Ce、Pb、Nd、Sm为特征。以上分析表明,林西组形成于活动大陆边缘构造背景。依据碎屑锆石年龄谱值信息,林西组沉积物源具多样性和复杂性,除东北各地块,同时存在华北板块和西伯利亚板块的物源信息,说明林西组沉积时期华北板块与西伯利亚板块可能已经开始俯冲碰撞过程。

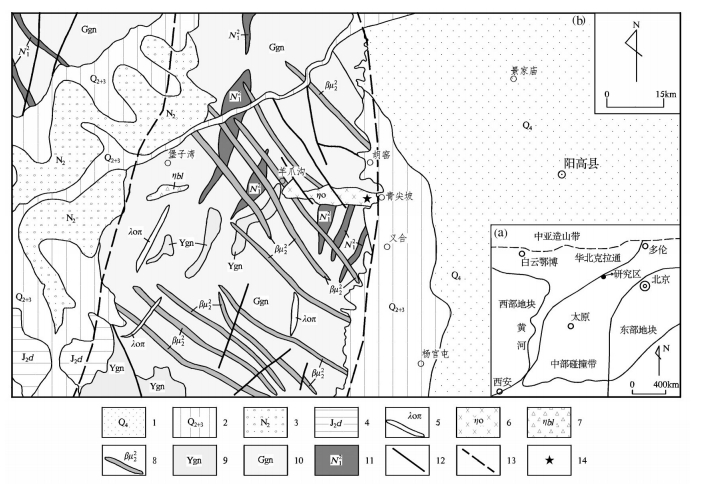

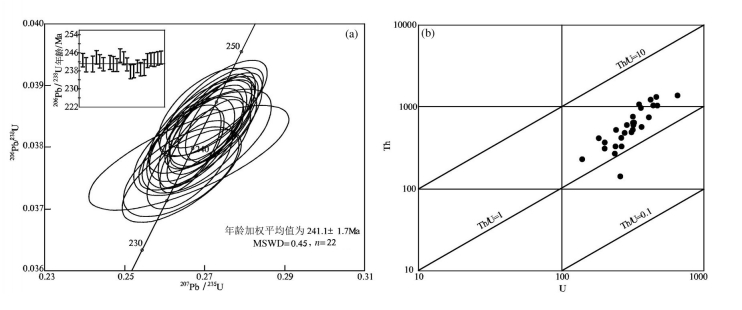

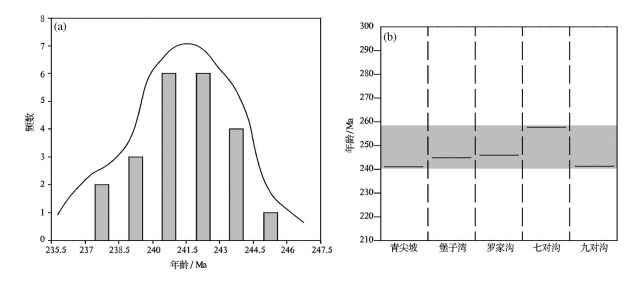

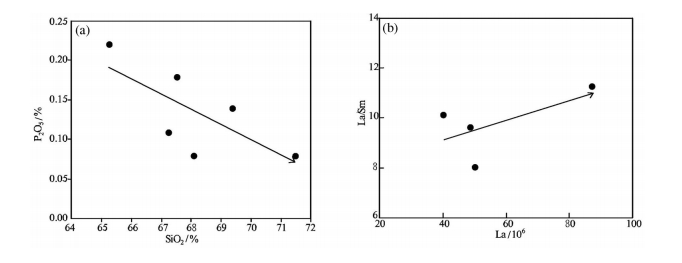

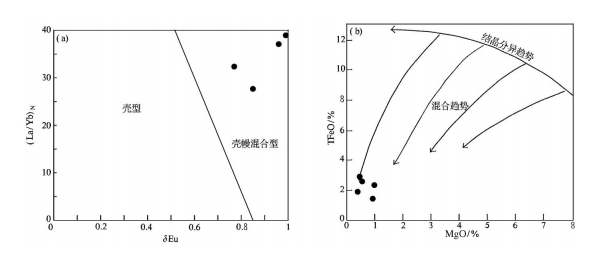

通过对华北克拉通北缘青尖坡石英二长岩锆石U-Pb同位素年龄分析, 并结合相关主量和稀土元素数据探讨其地质意义。研究表明, 石英二长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素年龄为241.1±1.7Ma, 为早中三叠世岩浆活动的产物。岩石具有富K、Na、Si、Al, 贫Mg、Ca、Ti等特征, 为高钾碱性钾玄岩系列, 属于过铝质花岗岩类;轻稀土元素相对富集, 重稀土元素相对亏损, 具有稳定的弱负Eu异常。总体为I型花岗岩成因, 但兼具S型花岗岩的特征。青尖坡石英二长岩为中下地壳部分熔融成因, 有地幔物质参与, 为华北克拉通北缘三叠纪碱性岩带的组成部分, 形成于晚造山-造山后的伸展构造环境。

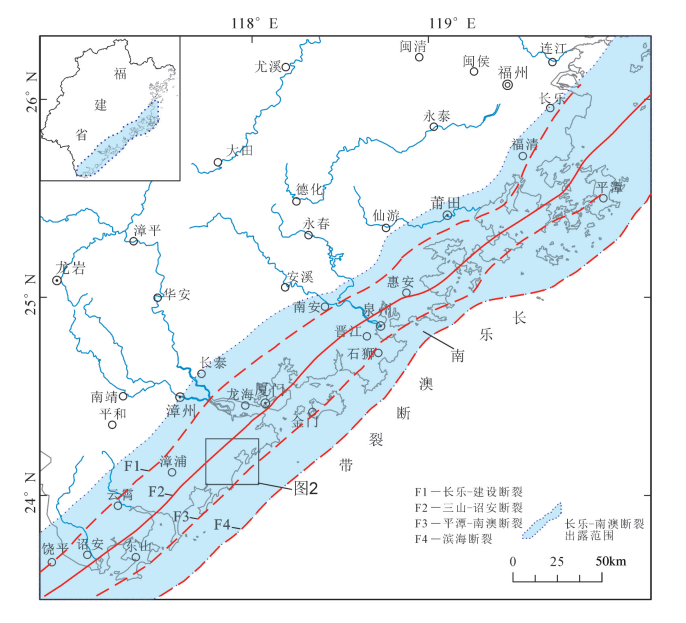

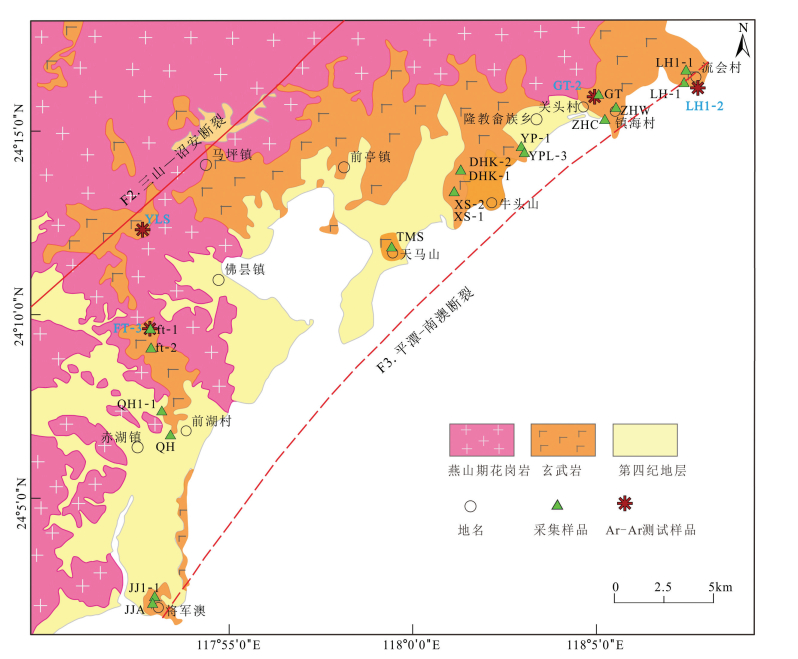

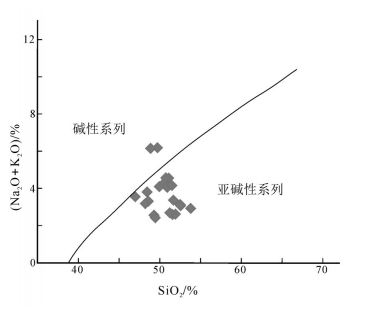

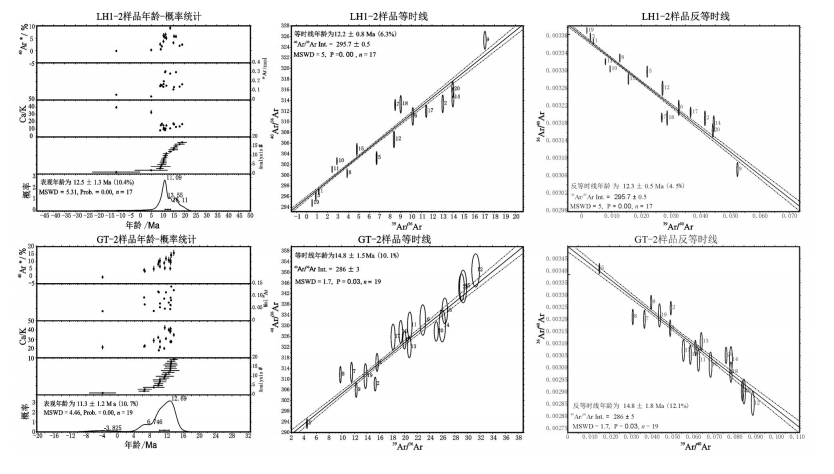

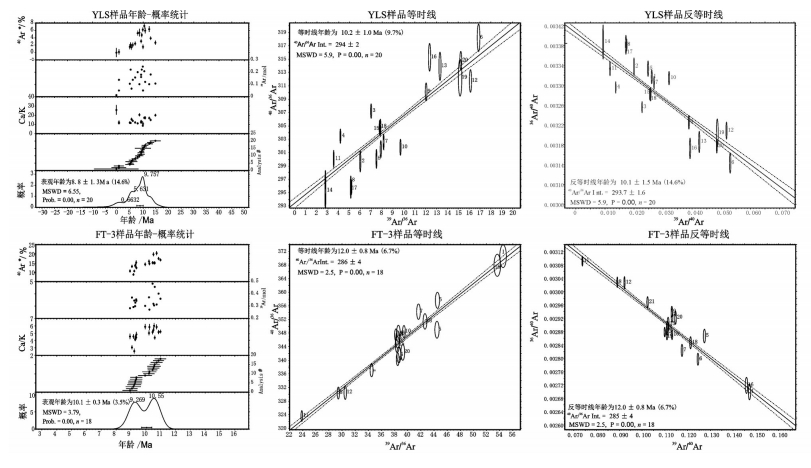

福建东南沿海龙海—漳浦地区是新生代佛昙群玄武岩的分布区之一。对该区域火山岩而言, 前人的研究主要集中在岩石地球化学特征、形成演化方面, 对年代学研究较少, 玄武岩喷发期次划分仍以20世纪80、90年代测定的K-Ar结果为依据, 或通过下覆地层孢粉组合时代推断而来。为了更精确地测定该地区火山作用的时代及进一步确定其喷发期次, 选取龙海—漳浦地区4个玄武岩样品, 利用激光40Ar/39Ar测年方法进行精细定年。样品年龄为10.1~14.8Ma, 明确了龙海-漳浦新生代玄武岩在中新世中晚期存在一次喷发期次。

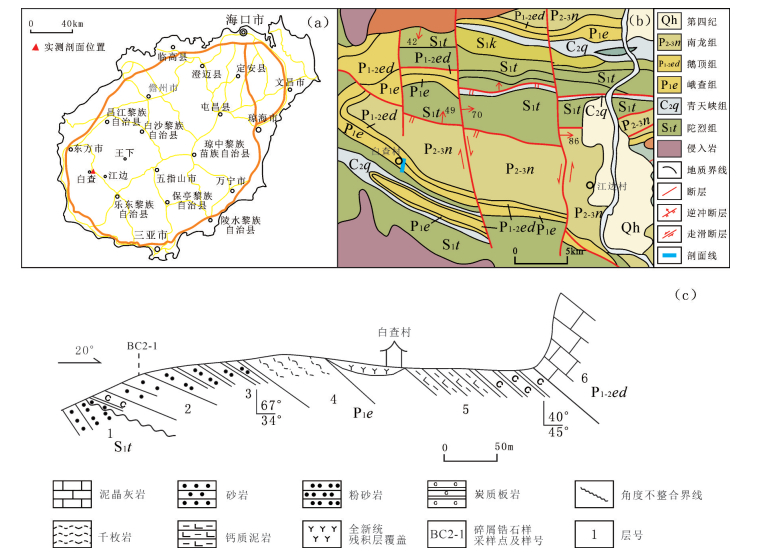

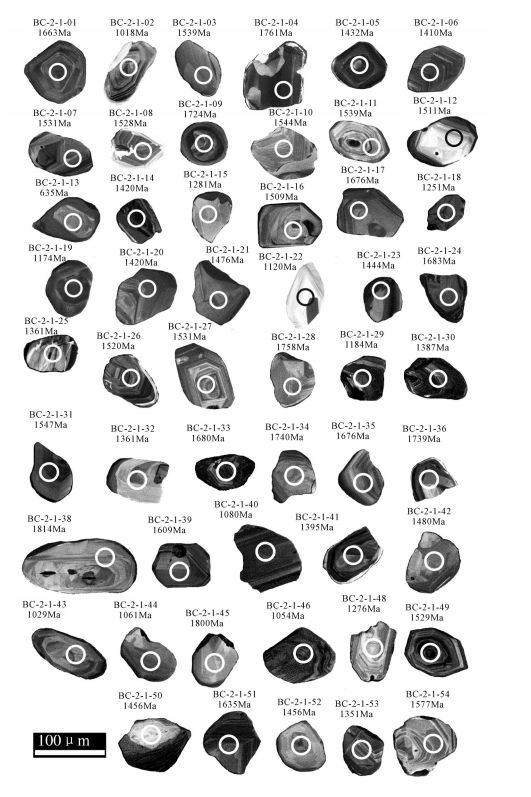

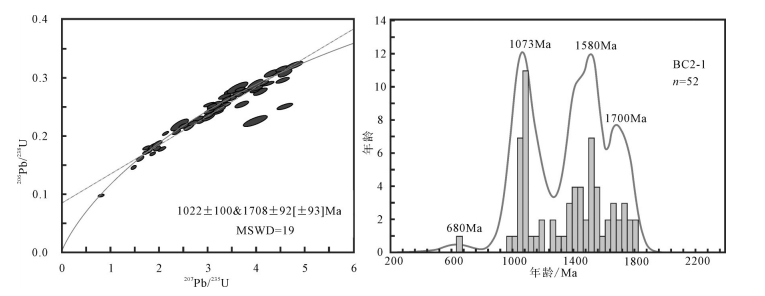

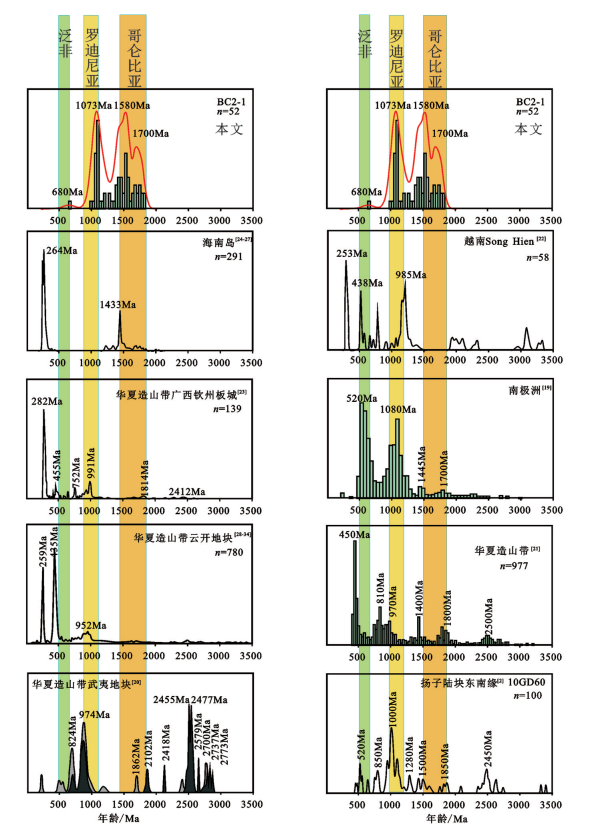

海南地块的亲缘性质归属一直存在分歧。选择海南东方市江边乡白查村峨查组进行碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb测年, 获得年龄为635~1814Ma, 具4个年龄峰值, 分别为1700Ma、1580Ma、1073Ma和680Ma, 记录了哥伦比亚(1700Ma和1580Ma)、罗迪尼亚(1073Ma)和泛非(680Ma)三大地质事件。1700 Ma、1580Ma和1073Ma三个峰值可与南极洲、越南SongHien、华夏造山带和扬子陆块东南缘同期的碎屑锆石U-Pb年龄峰值对比, 说明海南地块在中元古代与南极洲、越南、华夏和扬子陆块东南缘共同经历了哥伦比亚和格林威尔(罗迪尼亚)造山事件。1700Ma和1580Ma的峰值虽然在扬子陆块东南缘有弱的显示, 但在扬子陆块内部基本没有该年龄峰值的报道, 680Ma峰值在扬子陆块未出现, 说明中—新元古代海南地块与扬子陆块之间相距较远, 而与华夏、越南和南极洲较近。

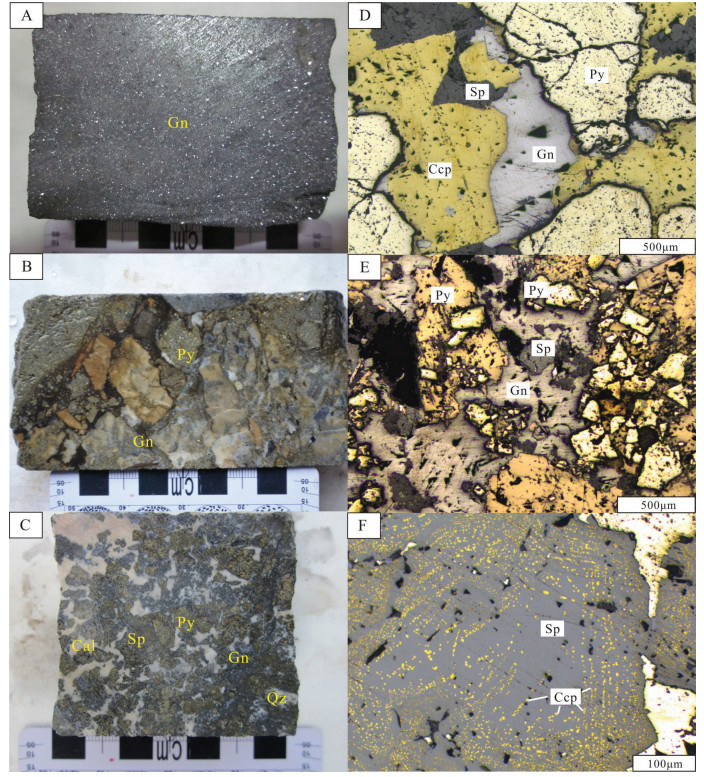

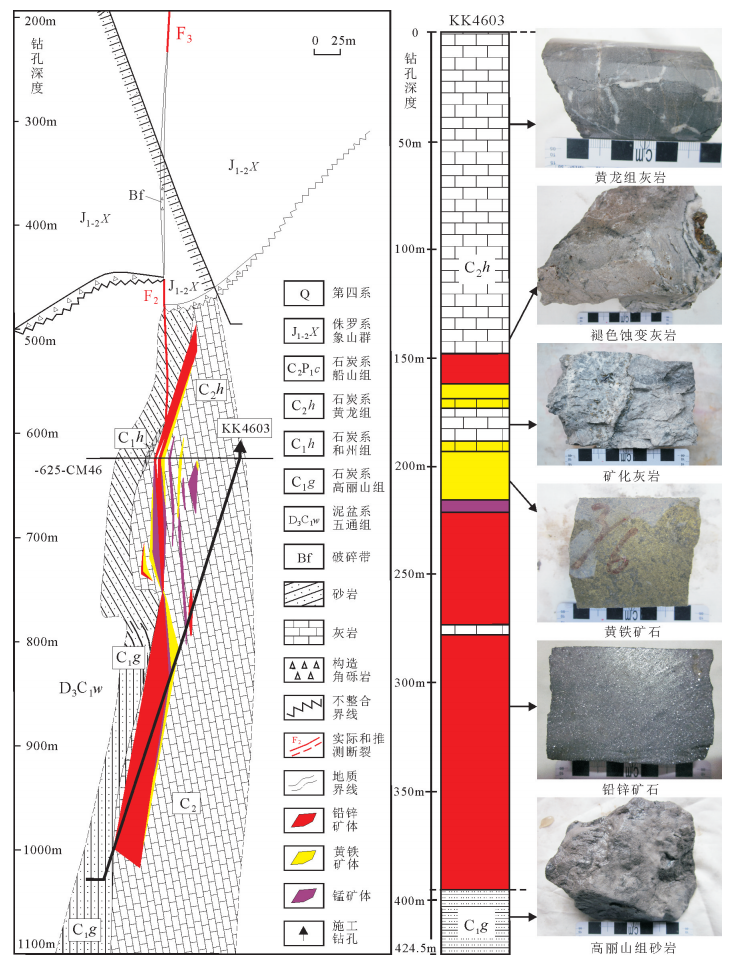

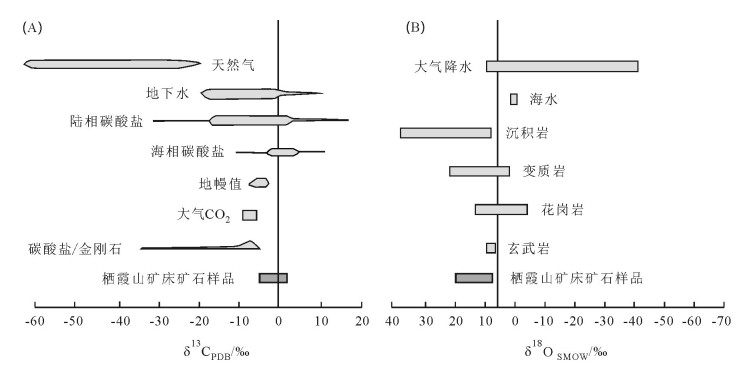

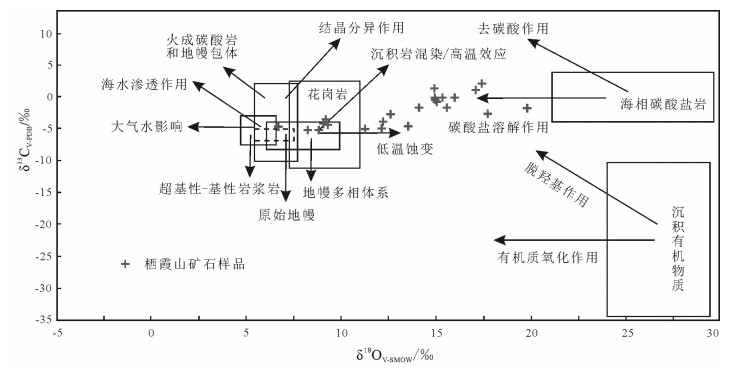

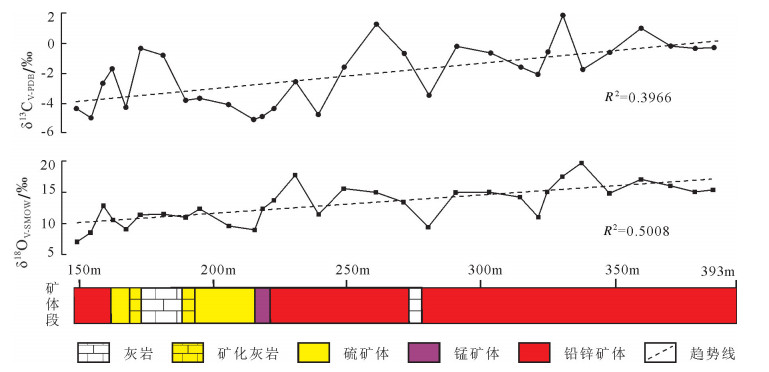

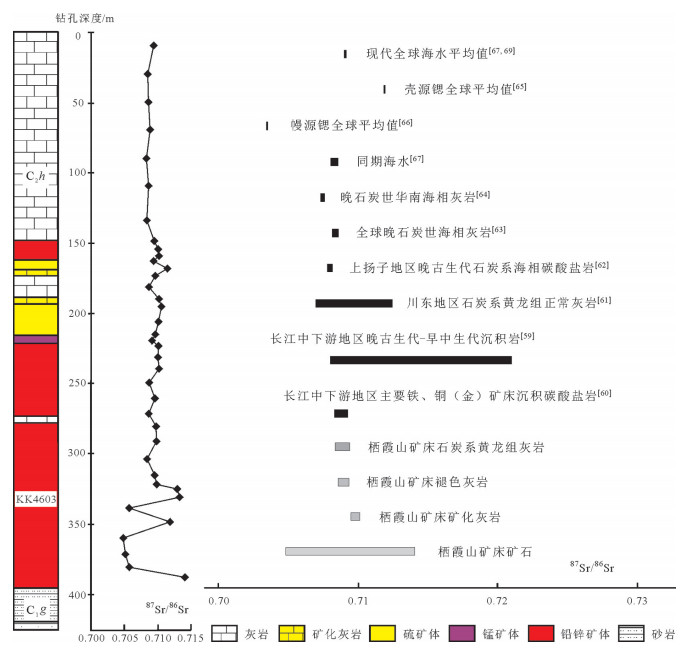

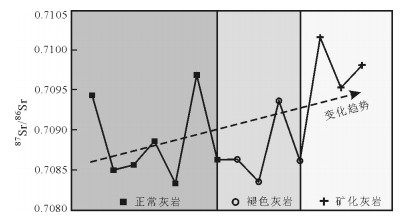

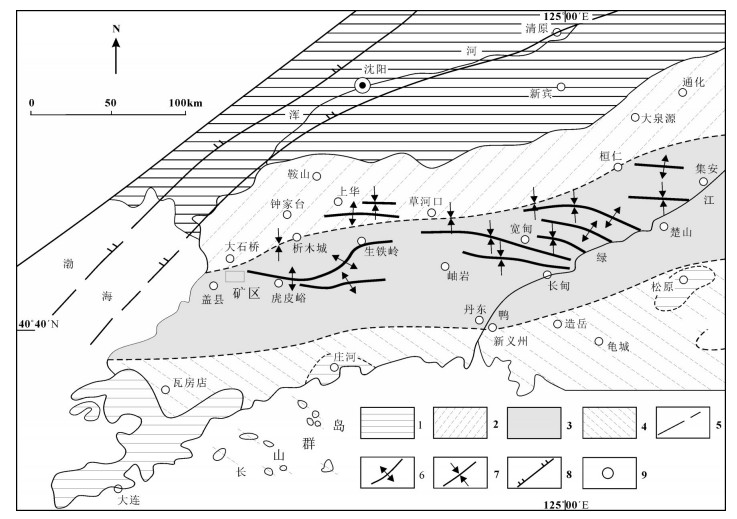

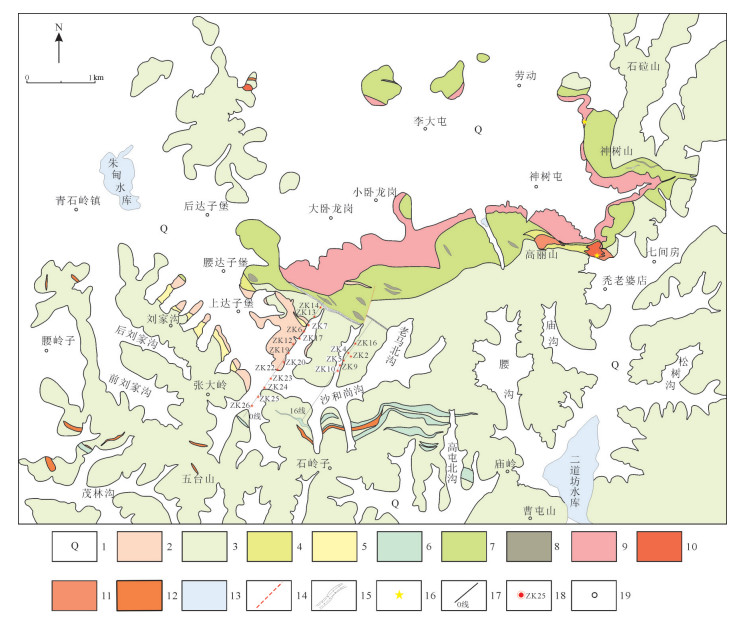

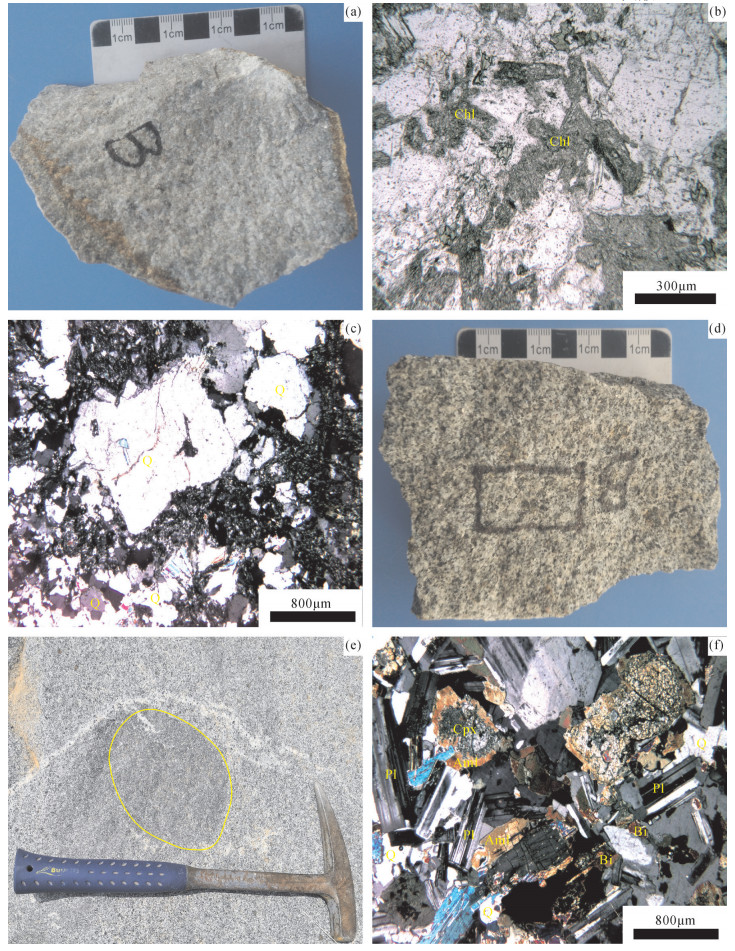

以栖霞山铅锌多金属矿床深部找矿钻孔岩心为对象,开展碳-氧-锶同位素地球化学研究。结果表明,栖霞山矿床矿石样品δ13CV-PDB同位素值为-5.1‰~1.9‰,且由浅部至深部,矿石样品的δ13C、δ18O值处于增大的趋势,指示成矿流体中的碳起源于碳酸盐岩、源自地幔和岩浆的深源碳。对锶同位素的研究显示,栖霞山矿石87Sr/86Sr值为0.704816~0.71405,部分大于矿体围岩黄龙组灰岩的87Sr/86Sr值(0.708329~0.709685),部分小于矿体围岩黄龙组灰岩的87Sr/86Sr值,并与不同来源的Sr同位素对比,揭示栖霞山矿石中Sr兼具基底地层Sr和幔源Sr的混合来源特征,且在围岩蚀变过程中87Sr/86Sr的变化应主要由成矿流体引起。结合本区成矿地质特征认为,栖霞山矿床成矿流体可能来自花岗岩的期后热液,在热动力作用下,流经元古宇基底地层,形成具有混合物质来源的成矿流体,成矿作用过程主要为成矿流体与围岩碳酸盐岩发生水-岩反应所致。

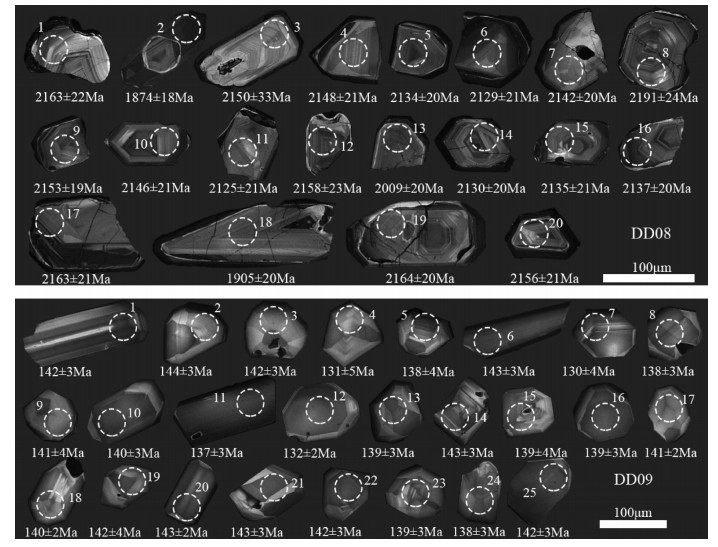

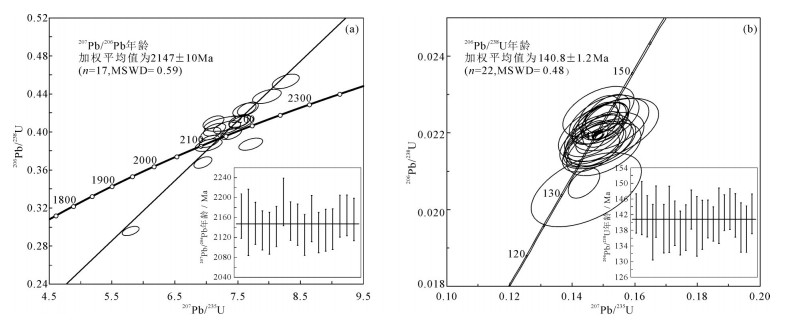

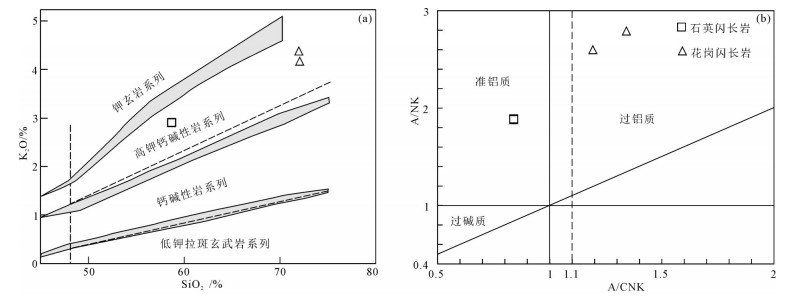

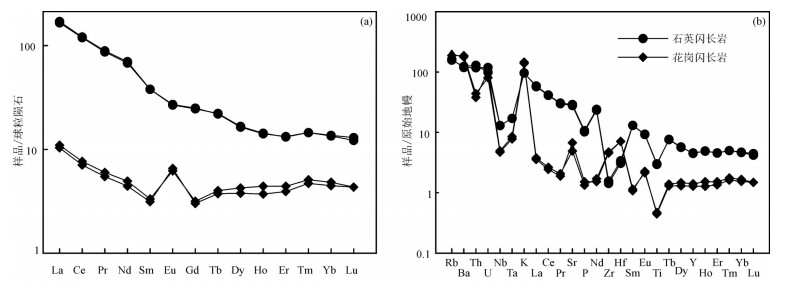

大东沟金矿位于华北克拉通北缘东段。对矿区内的岩浆岩进行了锆石U-Pb年代学和岩石地球化学研究。用LAICP-MS方法,测得花岗闪长岩和石英闪长岩中锆石207Pb/206Pb年龄加权平均值分别为2147±10Ma和140.8±1.2Ma,花岗闪长岩经历了1874±18Ma的后期热液活动事件。元素地球化学测试结果显示,两者均为高钾钙碱性I型花岗岩类。石英闪长岩稀土元素配分模式为明显的右倾模式,具有弱负Eu异常,而花岗闪长岩为平坦的右倾模式,具有明显的正Eu异常,两者呈现轻稀土相对富集的特征。微量元素均富集Rb、Ba、K等大离子亲石元素。石英闪长岩表现为亏损Nb、Ta、Zr、Hf、Ti等高场强元素,而花岗闪长岩表现为Th、Nb、Ta、Ti等高场强元素亏损。结合区域大地构造背景及相关研究认为,花岗闪长岩形成于大陆弧后盆地的构造背景,主要是由约2.2Ca的岩浆底侵加热导致下地壳基性火成岩部分熔融而成;石英闪长岩形成于伊佐奈岐板块向华北板块斜向俯冲的构造背景,具有壳幔混合的特征,为俯冲带流体交代地幔,使其部分熔融,形成基性岩浆与地壳熔融物质混合而成的产物。

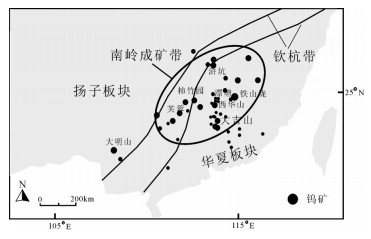

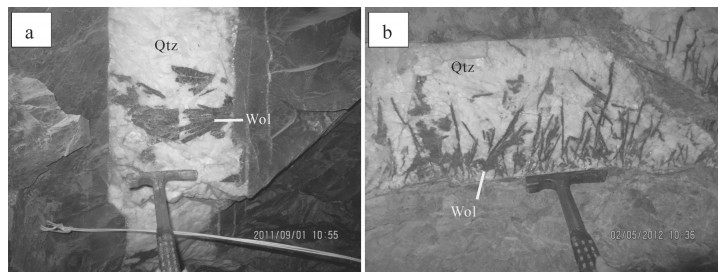

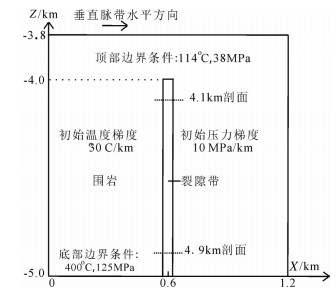

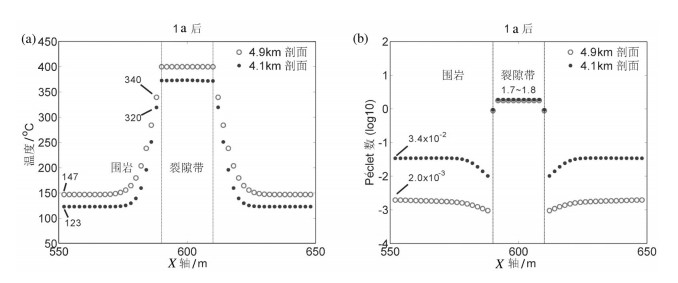

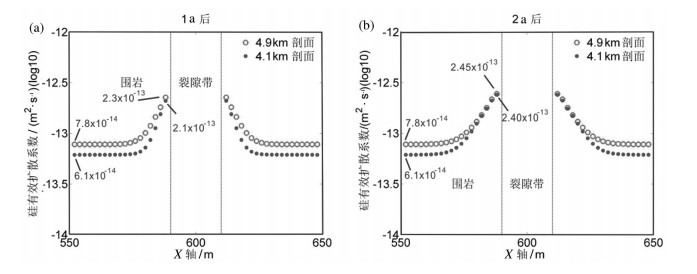

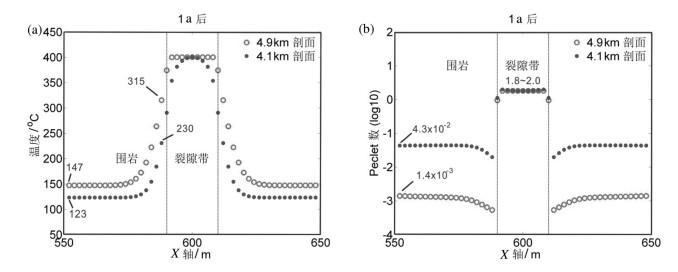

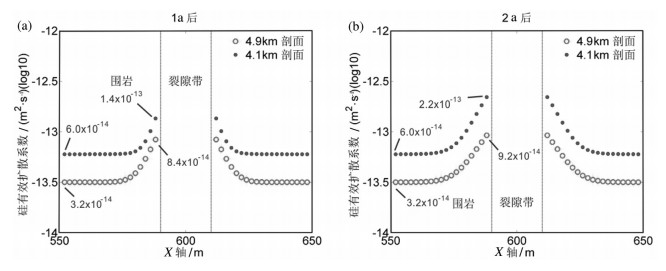

中国地质工作者在20世纪80年代已发现南岭地区许多石英脉型钨矿床的蚀变晕宽度随深度递减,然而这一蚀变特征的形成机制至今仍未得到较好的解释。通过模拟热液运移和硅从裂隙带向邻近围岩的扩散过程,发现流体温度和围岩孔隙度是影响石英脉型钨矿床蚀变特征的重要变量。高温和高孔隙度会加速硅从裂隙向邻近围岩扩散,从而形成较宽的蚀变。在围岩孔隙度均一分布的情况下,由于深部温度高于浅部,深部围岩蚀变宽于浅部蚀变。围岩孔隙度随深度递减会抵消温度对硅扩散速率的影响,使深部围岩形成较窄的蚀变。围岩孔隙度随深度递减可能是形成石英脉型钨矿床蚀变宽度随深度减小的有效机制。前人将钨矿蚀变特征归因于岩浆热液过渡性流体不均一的物理性质,该研究为这一科学问题提供新的解释。

下扬子地区经历了多期构造运动,地质条件复杂,对油气保存条件产生了重要影响。页岩油气具有自生自储的特性,与常规油气相比,对保存条件的要求较低,在下扬子地区具备形成页岩油气藏的潜力。通过港地1井钻探,在下扬子地区二叠系大隆组和龙潭组获得了页岩油、页岩气、煤层气和致密砂岩气“三气一油”的发现,与常规油气“上气下油”不同,港地1井油气呈现“上油下气”式非常规油气储集方式。大隆组富有机质页岩厚度约70m,地层倾角10°~20°,现场解吸获取的页岩气样品甲烷含量达80%,有机质丰度为1.9%~2.3%,平均值约2.0%,有机质成熟度(Ro)为1%~1.25%,平均值约1.2%,具备生成页岩油气的良好基础。基于港地1井的钻探发现,认为下扬子地区构造运动影响弱、盆地规模小、保存条件好的“小而整”的坳陷或盆地具备形成页岩油气藏的地质条件。

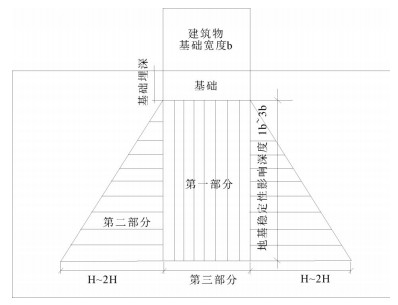

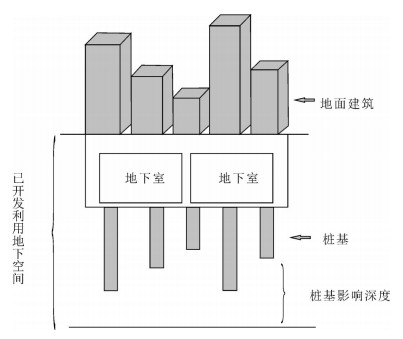

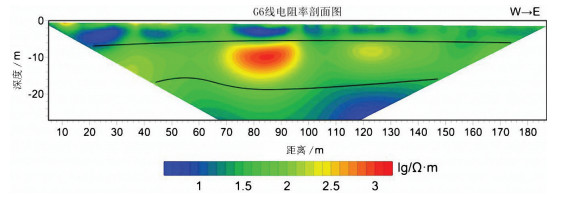

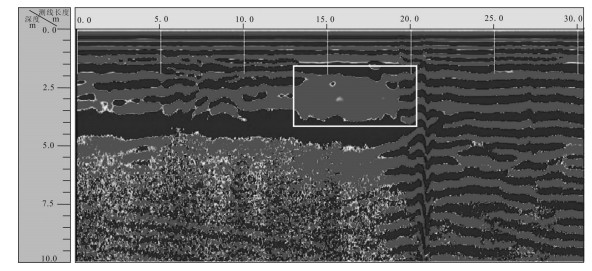

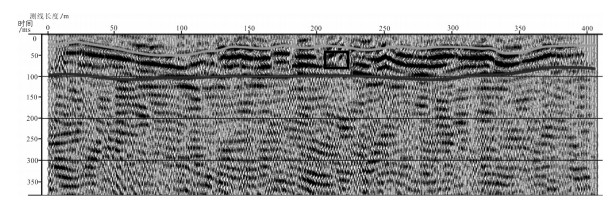

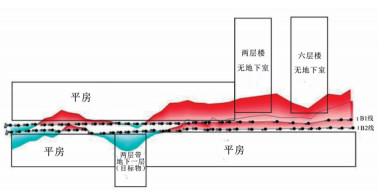

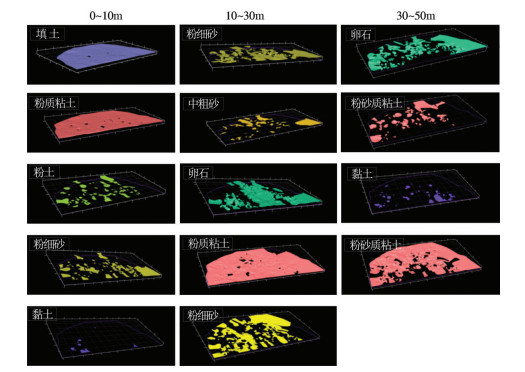

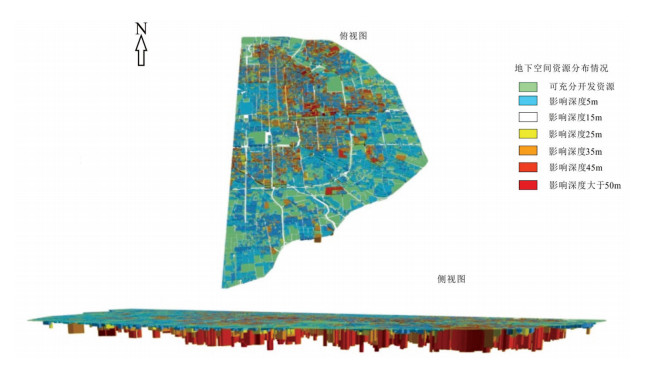

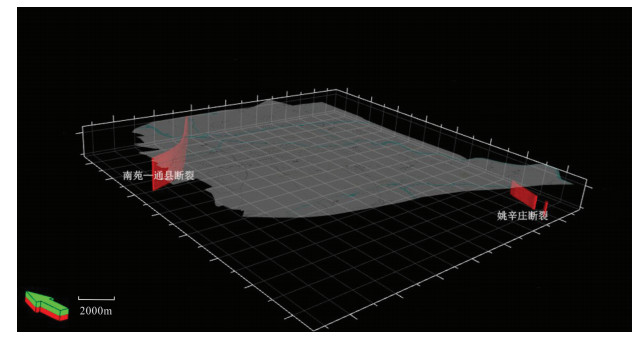

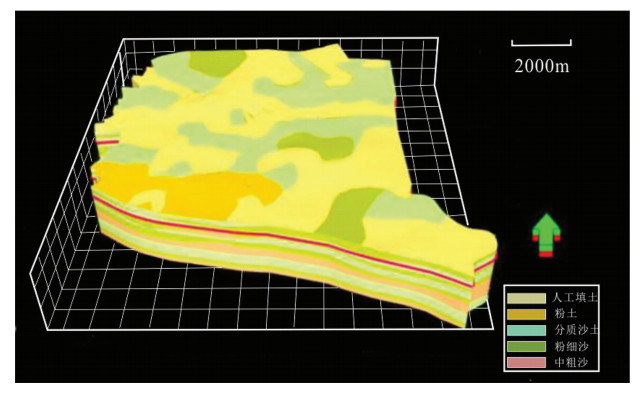

地下空间资源探测是科学合理开发利用地下空间资源的基本前提,国内各大城市相继开展了地下空间资源调查评价工作,但对地下空间资源探测方法尚未开展系统梳理。在北京城市地下空间资源调查评价工作的基础上,对地下空间资源开发利用2个阶段,即建成区和待建区地下空间资源探测对象和探测方法分别做了阐述,指出建成区的探测对象是已开发利用的地下空间资源,可以采用遥感技术解译建筑物高度,利用建筑物竖向影响深度推算已利用开发地下空间,利用物探手段(电法、磁法、重力、地震)较精确地圈定已开发利用空间;对于待建区,调查对象主要是影响地下空间资源开发利用的地质条件,可以通过相应的地质工作开展调查。最后列举了应用实例,以期为城市地下空间资源探测工作起到借鉴作用。

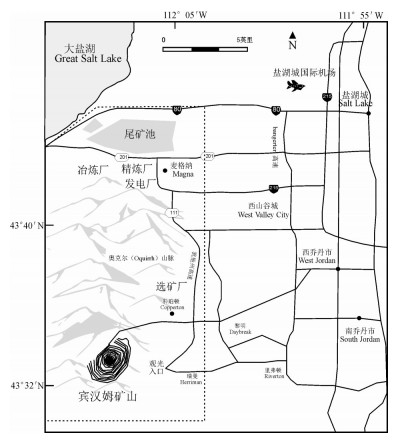

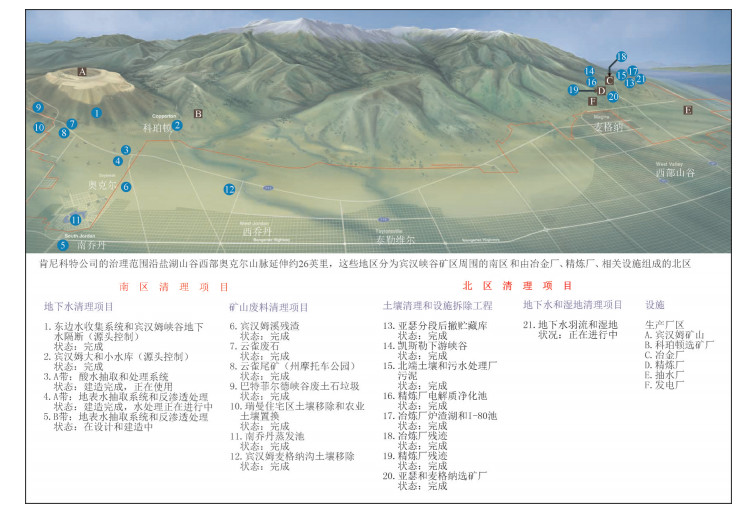

美国宾汉姆斑岩铜矿是全球著名矿床,近百年的资源开发、矿石加工和冶炼等生产活动对当地环境和生态系统造成了严重破坏,污染治理成本高昂。此外,矿区还有大量其他矿业公司历史上遗留下的污染物,治污责任纠缠不清。然而依照国家法律、政府,以及企业的社会责任心与发展策略,该区环境污染得到了成功清理和复垦,企业重新走上一条可持续发展之路,产生了显著的环境、社会、监管和经济效益。介绍宾汉姆矿山治理迂回曲折的过程,试图能给中国现有同类矿山、国家相关管理部门带来有益启迪和借鉴。