2023年 第42卷 第10期

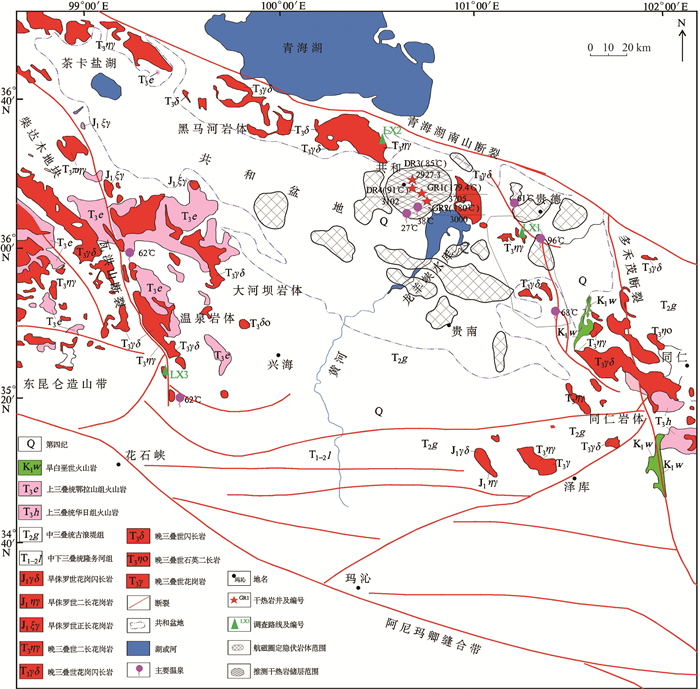

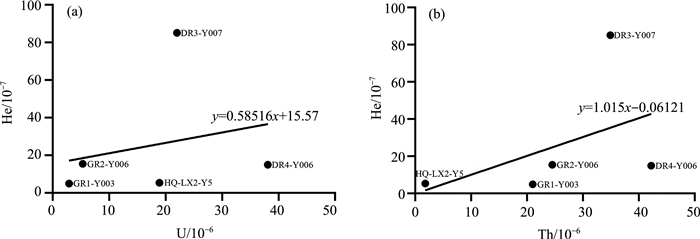

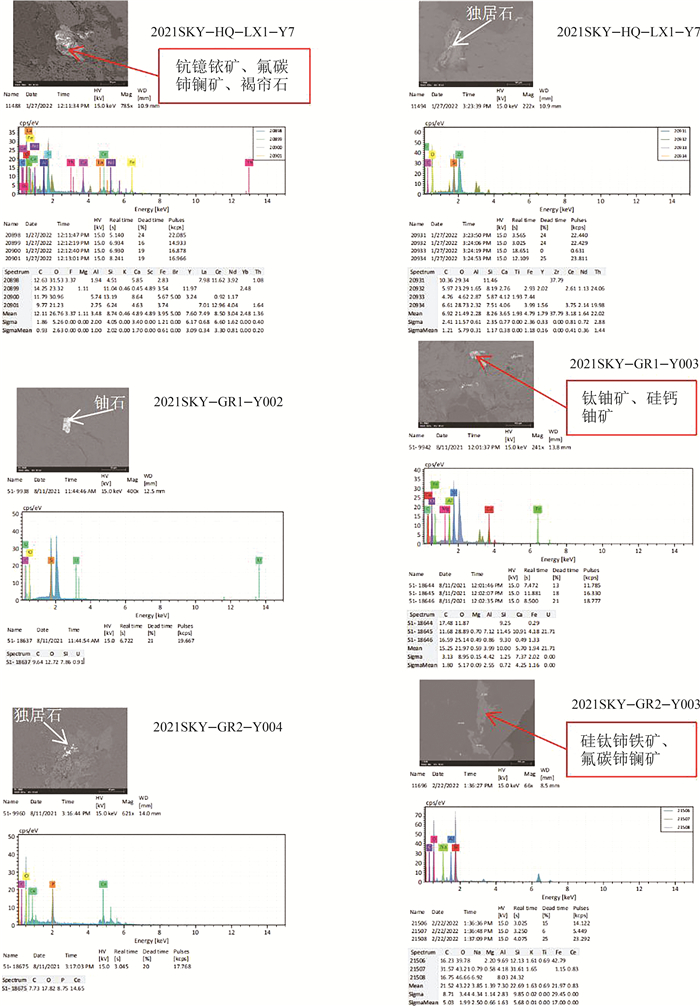

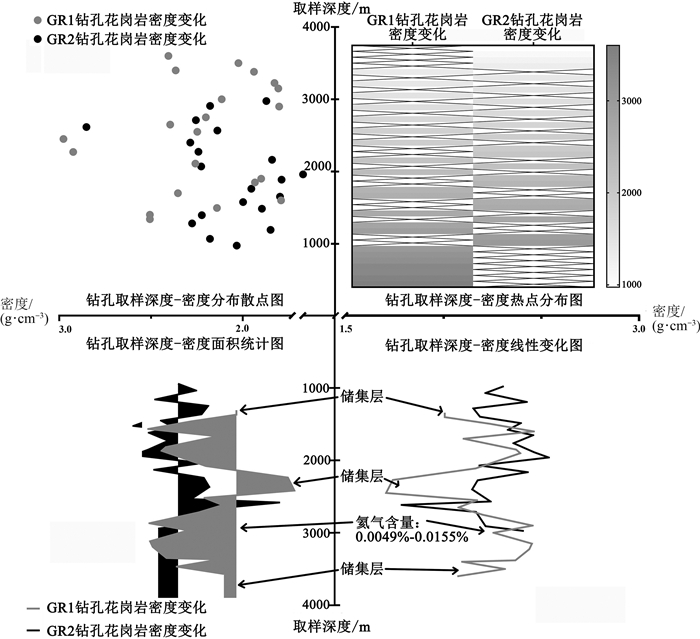

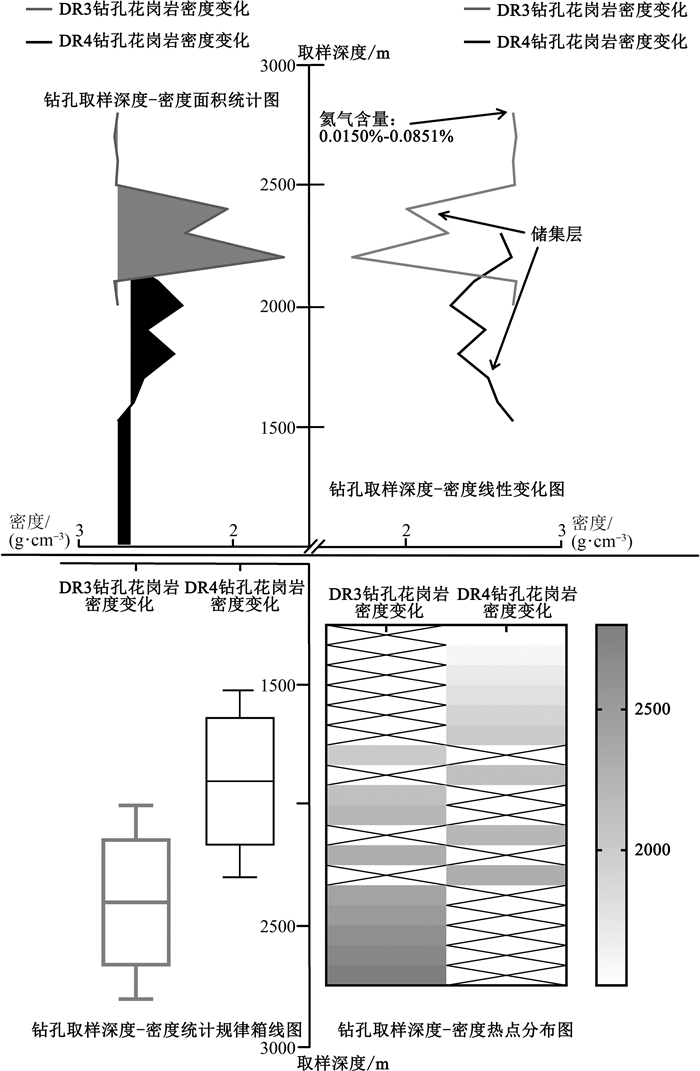

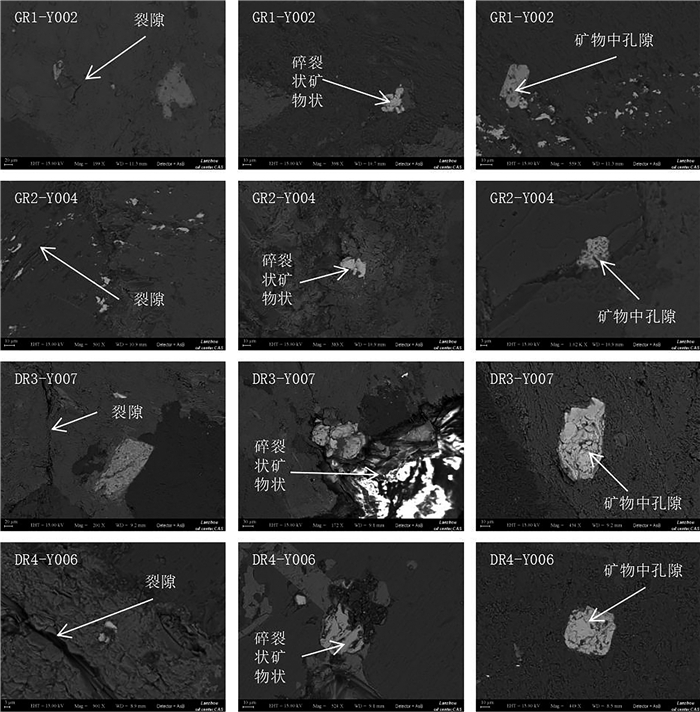

为查明共和盆地潜在氦气源岩(干热岩)稀有气体、元素地球化学和矿物学特征,笔者在共和盆地采集了与干热岩相关的花岗岩进行了稀有气体和放射性铀钍测试、扫描电镜及能谱分析,发现花岗岩中氦气含量达到49×10-6~851×10-6,每吨岩石中氦气含量达到0.27798~4.76992 m3,局部区段氦气含量更高。计算3He/4He同位素值在7.30×10-10~2.5×10-8之间,确定该区氦气为放射性成因。共和盆地花岗岩体中常见铀钍独立矿物及分散矿物,铀含量在0.74×10-6~38.1×10-6,钍含量在4.7×10-6~42.2×10-6。估算研究区氦生成量约269×108 m3。在此基础上,进一步开展了花岗岩氦气储层储集特征研究,岩体中存在低密度、较高孔隙度和微裂缝发育区段,测井数据也显示花岗岩体中储集特征和脆性良好的区段,是氦气赋存的空间。花岗岩中的富铀矿物对氦气的封闭温度(27~250℃)与干热岩相关的花岗岩温度(80~236℃)基本一致,具备封存条件,估算岩体中封闭氦量为4.03×108~46.8×108 m3。岩体中浅部、深部和压裂返排液中均有氦气,深部高含量氦气存在,压裂后返排液中氦气聚集明显,初步证明了自生自储型氦气藏的存在。

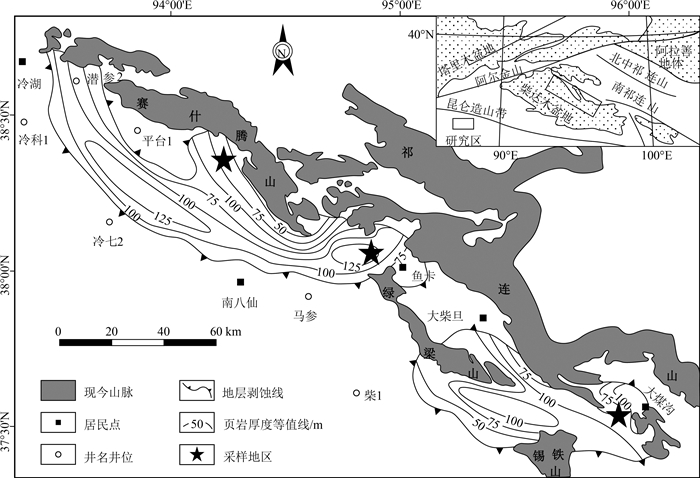

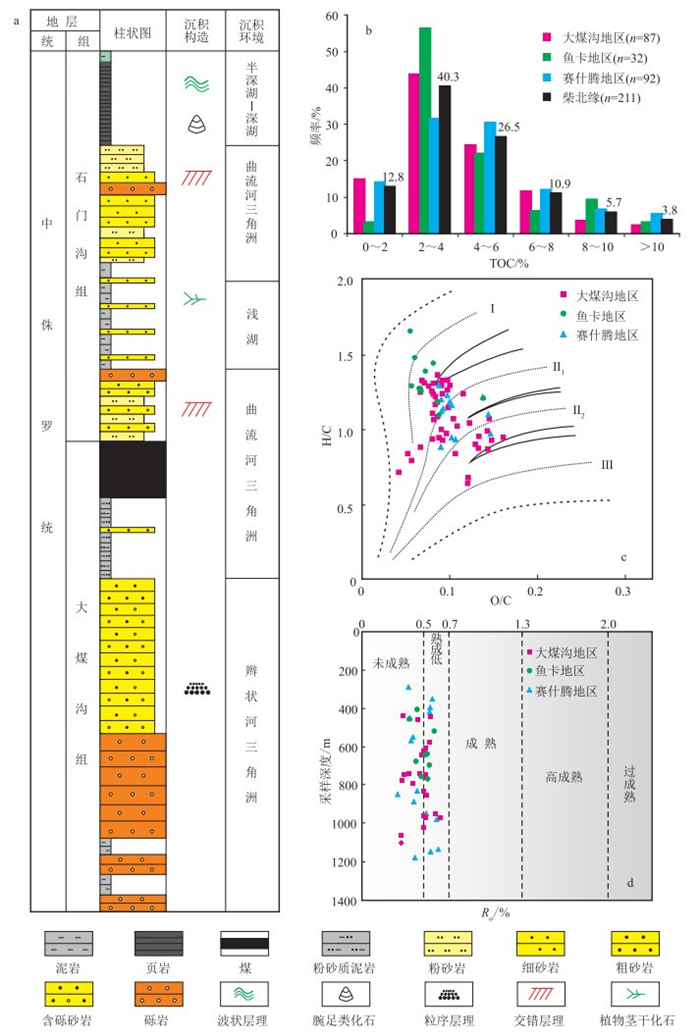

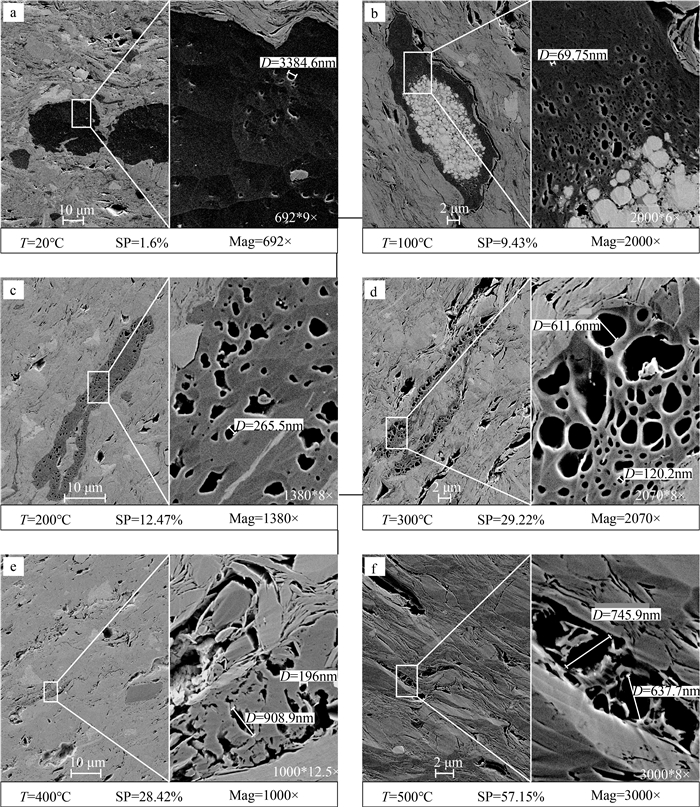

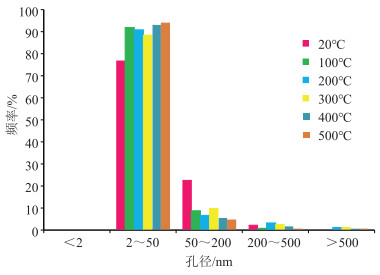

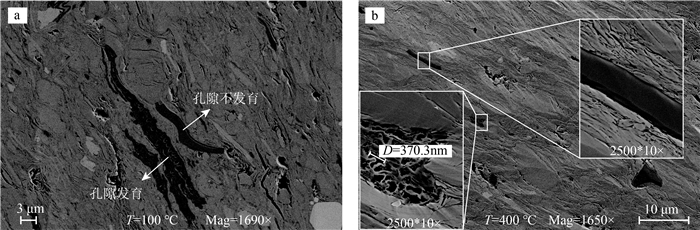

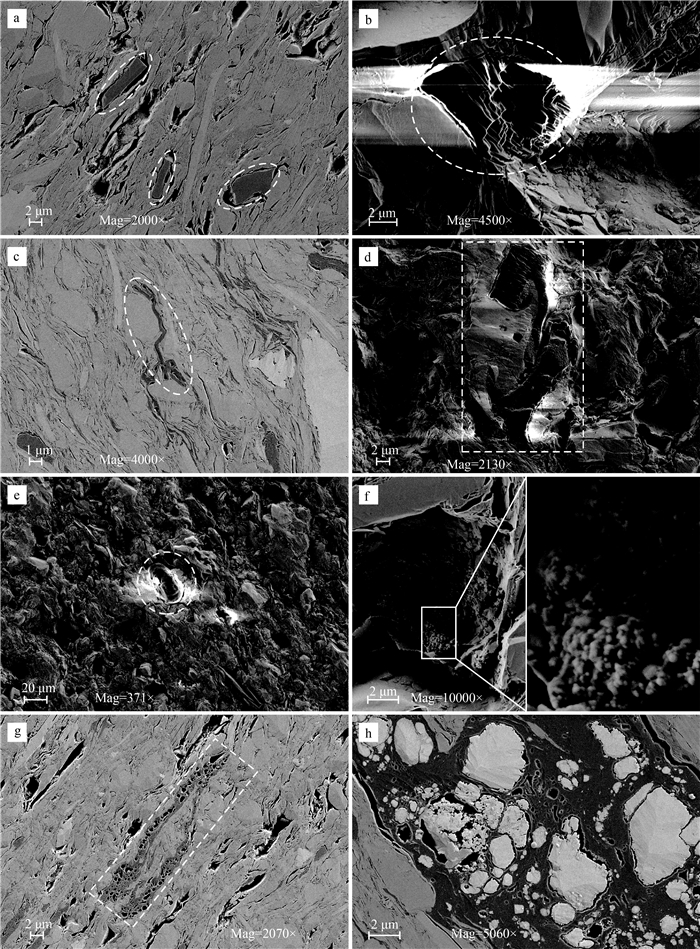

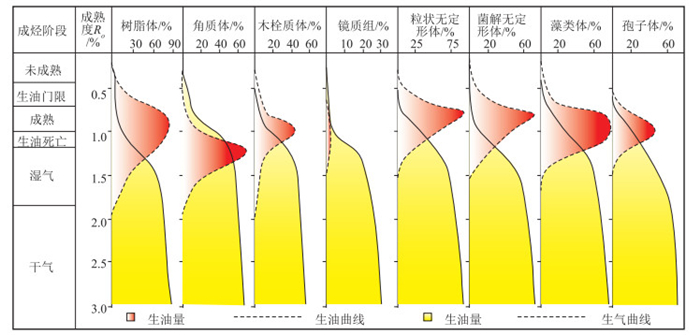

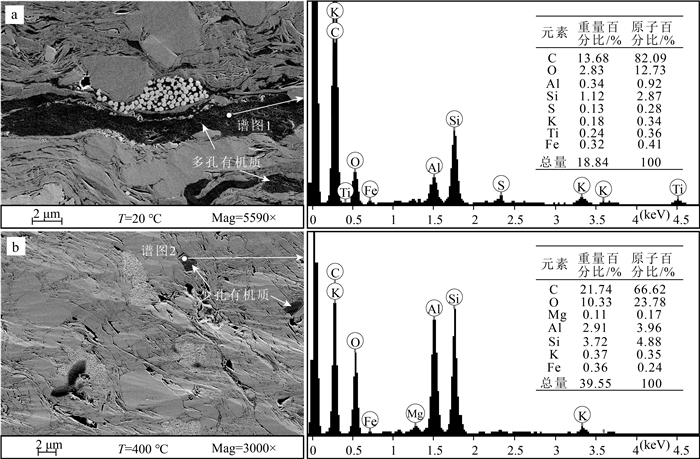

柴北缘侏罗系页岩的有机碳含量高、厚度大、分布广,但有机质成熟度总体处于未成熟—低成熟阶段,制约了研究区页岩气的表征与评价。通过开放体系下的加热实验,系统刻画了不同温度下的页岩有机质孔隙发育特征及演化过程。分析认为,热模拟温度200~400℃是有机质孔隙发育的优势温度区间,孔隙数量多,从微孔到宏孔都非常发育,孔隙间可形成网状连通。之后随着温度进一步升高,孔隙会出现"塌陷"现象,对页岩气的赋存起到抑制作用。与此同时,有机质的孔隙发育也具有不均一性,不同有机质显微组分孔隙发育能力存在差异,以镜质组、壳质组等为主的有机质显微组分孔隙发育较迟缓,有机质转化不彻底,而以沥青质体、藻类体、无定形体等为主的有机质显微组分孔隙发育时间早、强度大、孔隙之间的连通性好,是页岩气储集空间的主要贡献者。另外,结合能谱分析,认为元素的重量百分比及Ca、Mg等碱土元素的含量也是影响有机质孔隙发育的主要因素。

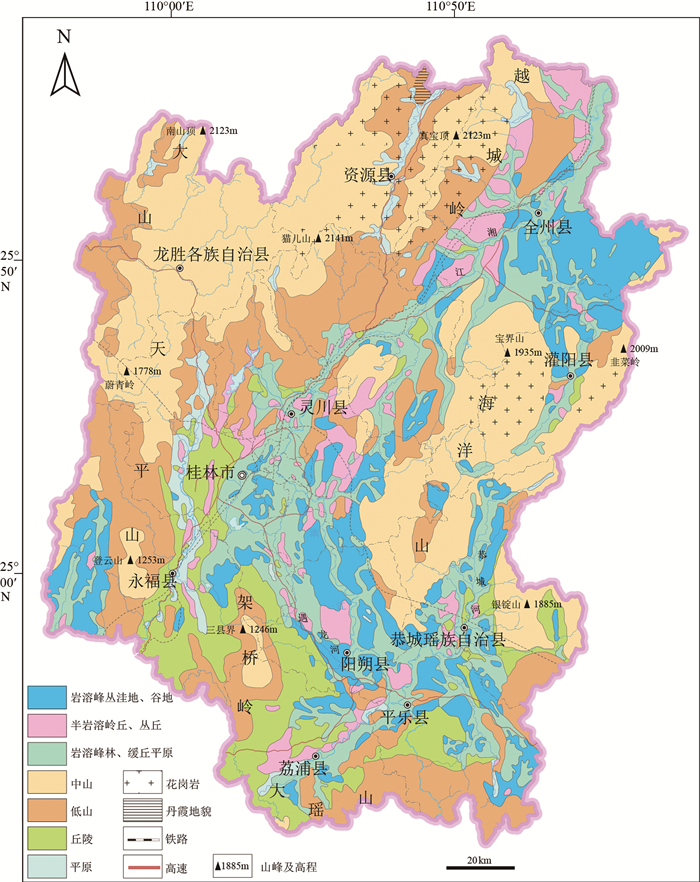

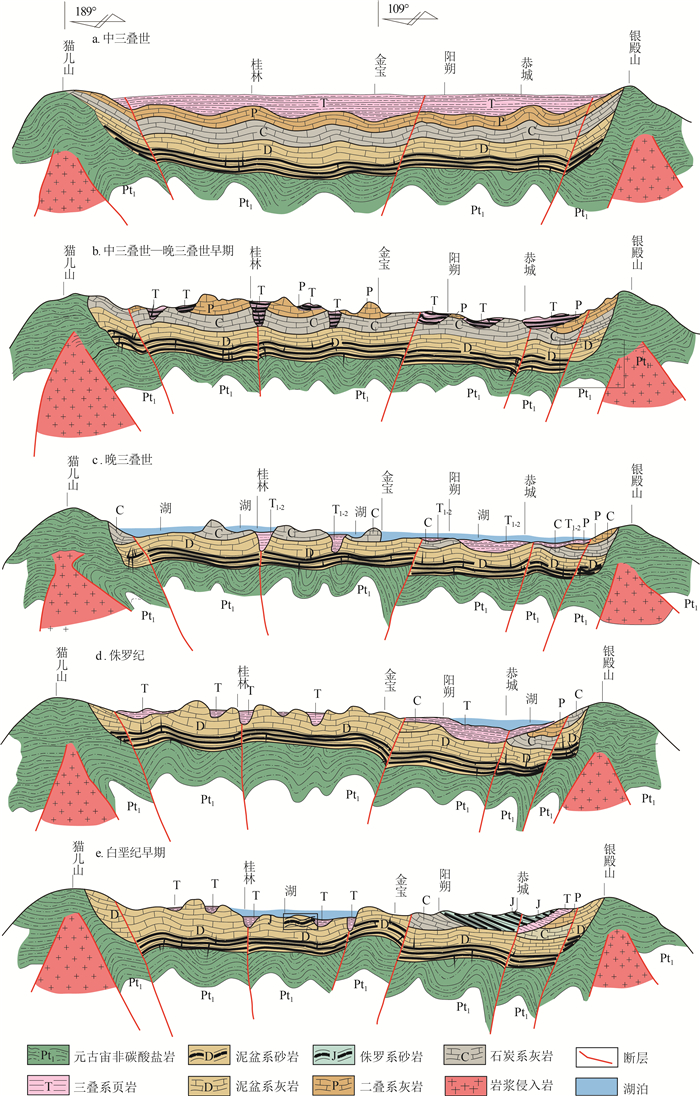

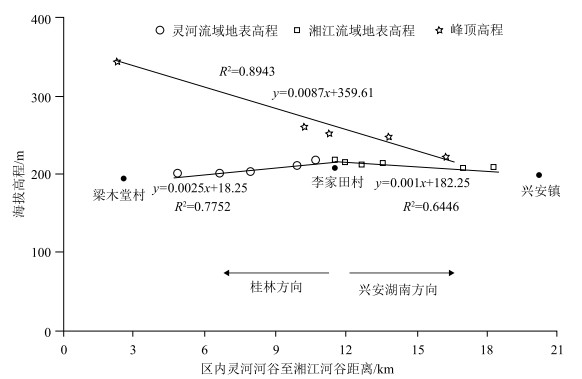

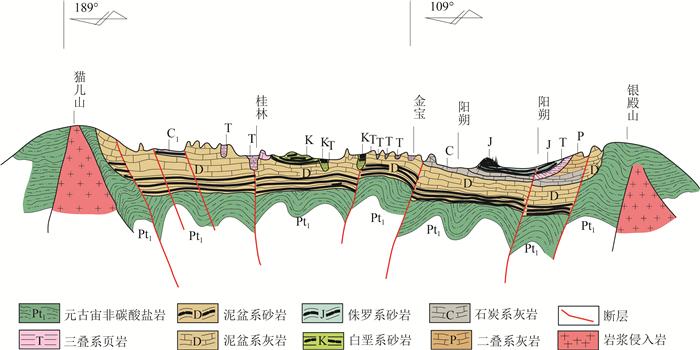

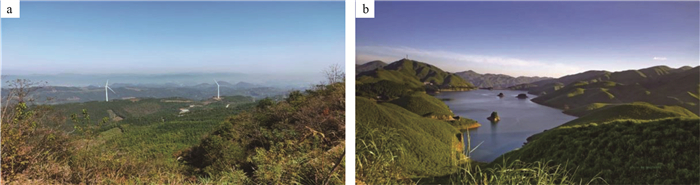

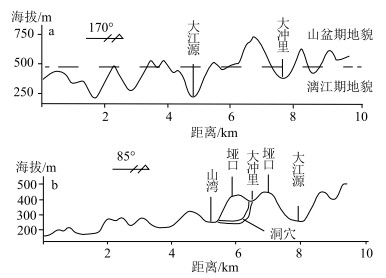

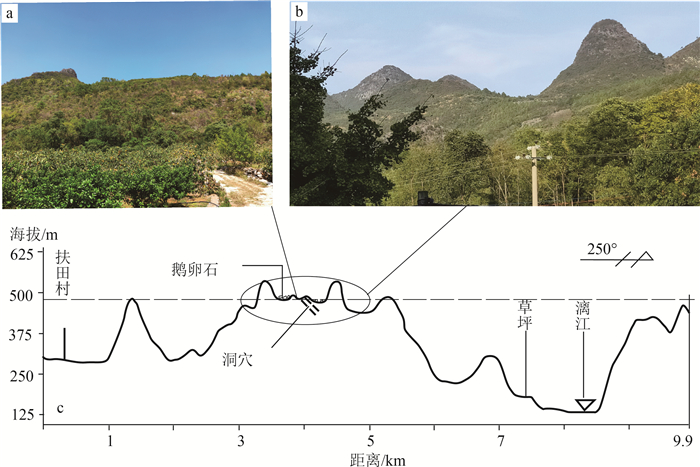

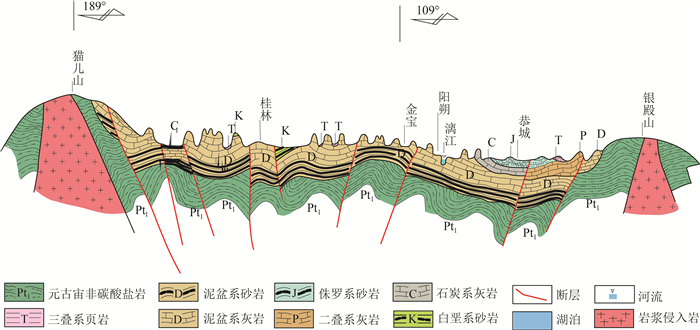

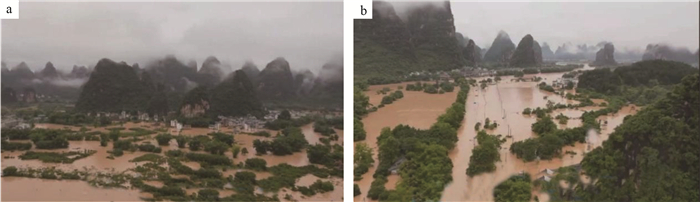

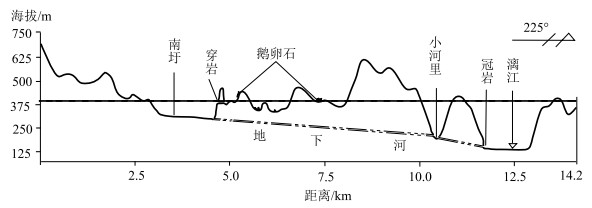

从地文期角度,分析桂林岩溶地貌的发育演化过程,为研究岩溶地貌发育演化规律及探讨岩溶地貌保护利用和可持续发展提供科学依据。通过调查区内地层、地貌的空间展布特征,塑造地貌营力(水系)变化,结合区内构造发展史及岩相古地理环境变化等要素,对桂林地貌发育演化过程的地文时期进行解析。研究表明,①中三叠世—白垩纪晚期,由地壳升降运动引起海进海退,为研究区现代岩溶地貌发育奠定了物质基础和地势基本构架;②古新世—上新世,区内发育的内陆断陷、凹陷盆地,为现代岩溶地貌发育水动力奠定了地形条件;③渐新世末期,广西南部断块构造异常显著,区内向南流的水系溯源侵蚀能力加强,使阳朔与桂林水系贯通(漓江的形成),在水文效应下塑造了桂林现代岩溶地貌景观。因此,根据区内地质演化史、外部营力变化(水系)、地貌特征等要素,桂林岩溶地貌发育演化分为猫儿山期、山盆期和漓江期3个地文期。

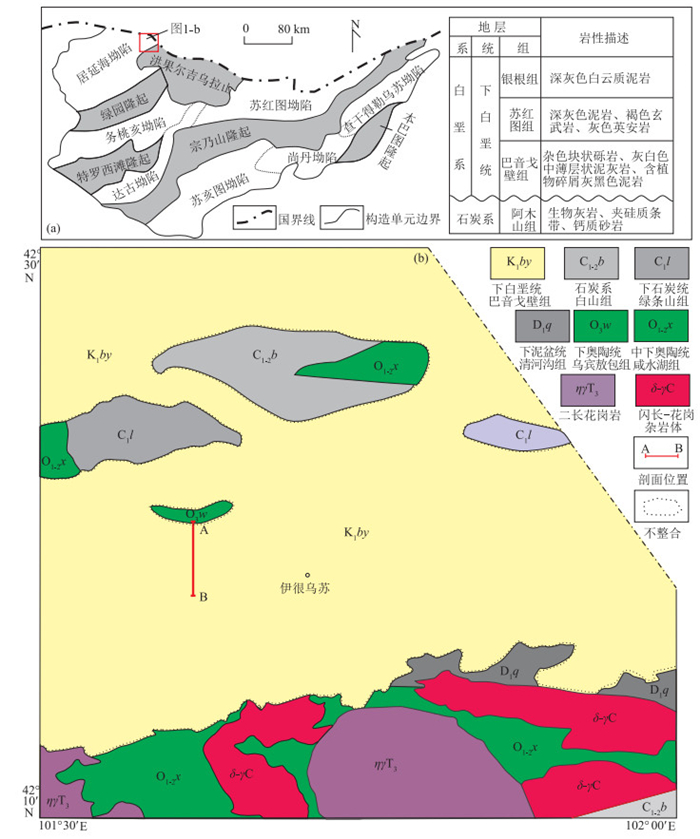

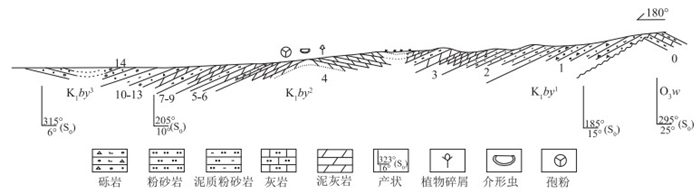

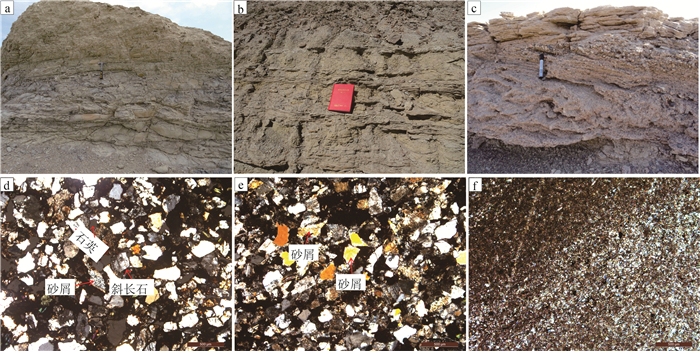

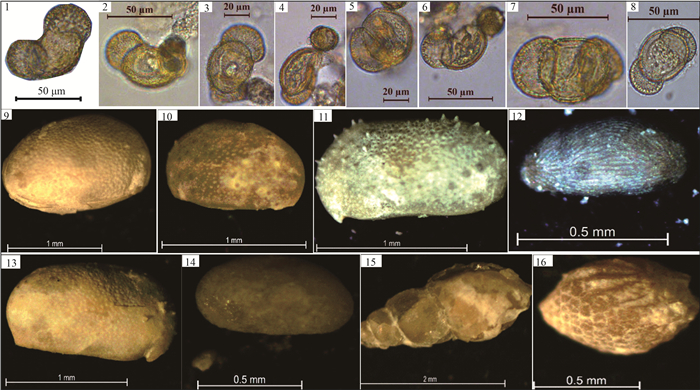

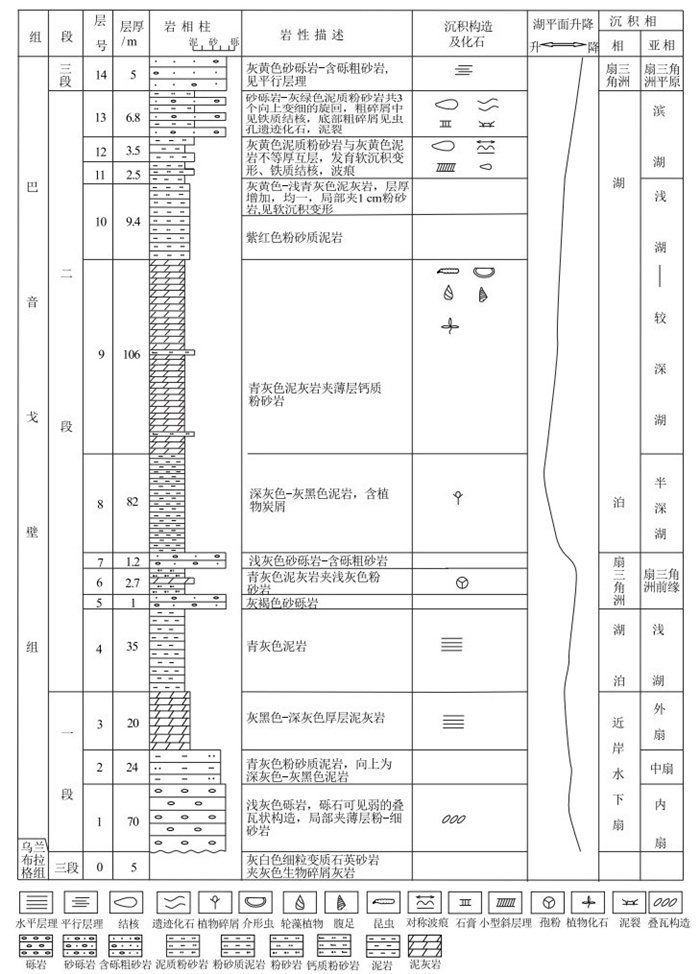

银额盆地额济纳地区中生代地层分布广泛,近些年的研究表明,盆地内发现的油气多来源于中生代地层的烃源岩,因此研究银额盆地中生代地层具有十分重要的意义。通过对银额盆地额济纳地区微体化石进行分析研究,发现鉴定了孢粉3属3种,介形类3属6种,其共存时限为早白垩世。据此将前人原划上侏罗统重新厘定为下白垩统巴音戈壁组,并根据岩石组合特征将其划分为3个岩性段。结合化石古生态、沉积构造和区域地质背景,认为巴音戈壁组3个岩性段分别代表了近岸水下扇、滨—浅湖、扇三角洲平原的淡水—微咸水内陆河湖相沉积环境,揭示其沉积经历了湖盆从产生、发展到萎缩的演化过程。巴音戈壁组岩石组合、沉积环境和化石组合特征的研究结果,有助于区域地层研究对比,为研究油气基础地质和区域演化提供基础资料。

随着人类活动逐渐向海洋发展延伸到国家管辖范围外区域(ABNJ),各种资源开发利用活动之间以及资源开发利用与生态环境保护会不可避免地产生冲突。为了解决冲突产生的社会、经济、生态等方面的问题,在ABNJ实行海洋空间规划就成为了必然的选择。但目前ABNJ海洋空间规划存在法律制度不健全、主体限制、方法数据支撑不足等现实问题,为其具体实施带来了困难。梳理了海洋空间规划理念的来源及发展历程,归纳总结了海洋保护区、生物和生态学重要意义的海洋区域、参照区、环境特别受关注区等相关国家管辖范围内外区域海洋空间规划实践的形式,探讨了未来ABNJ海洋空间规划可能的管理模式(全球模式、区域模式、混合模式)和分类体系(资源开发区、资源利用区、资源保护区),并针对现存问题提出完善法律基础、建立协调和监管机制、构建综合评价系统等工作方向,以期促进国家管辖范围外区域的生态环境保护和资源可持续开发利用。

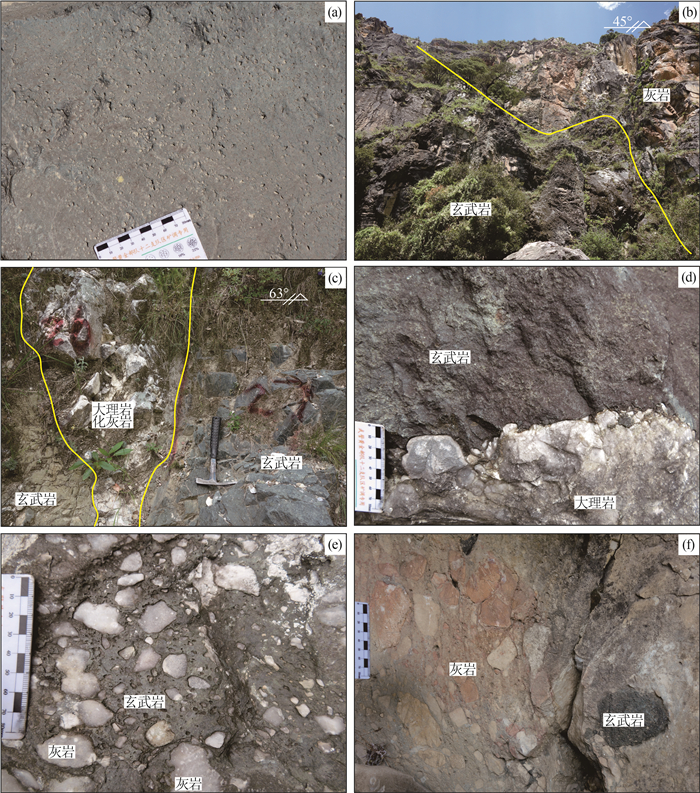

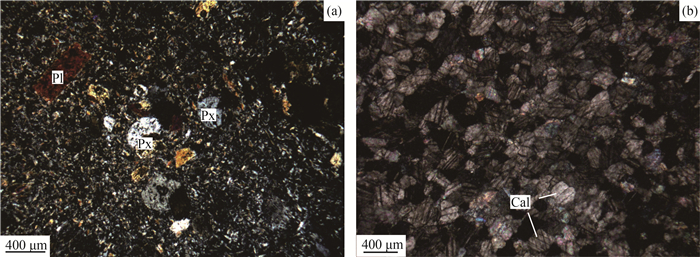

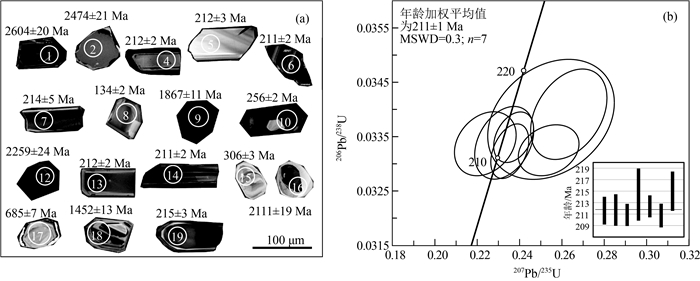

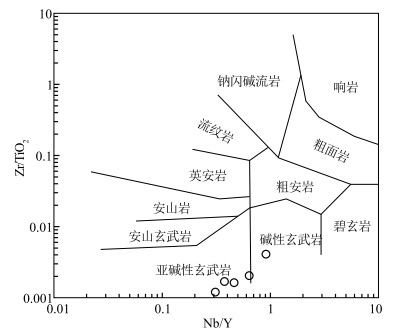

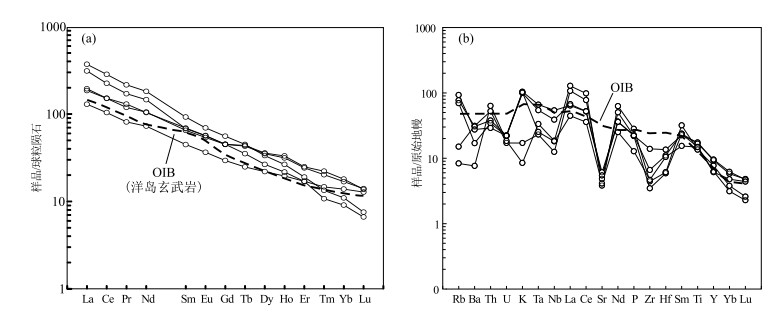

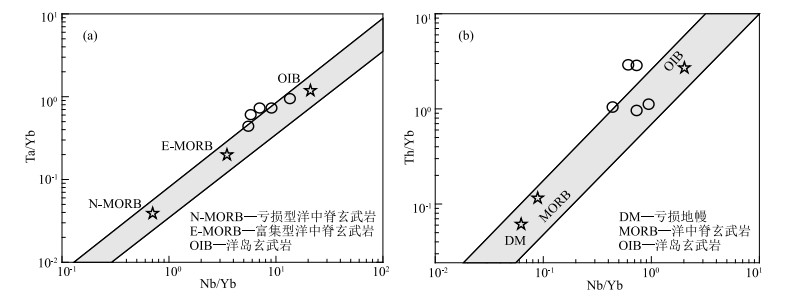

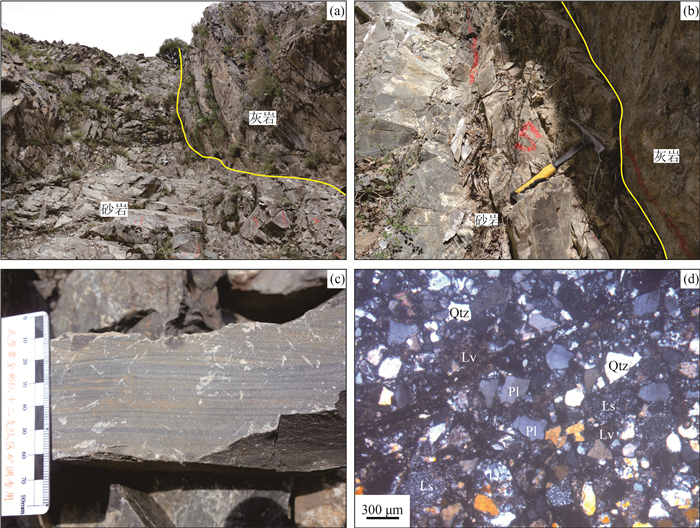

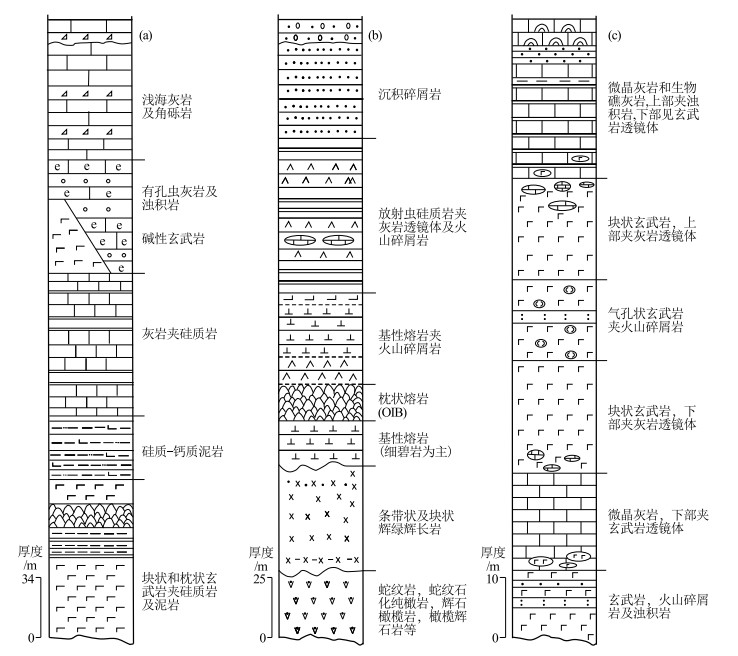

甘孜-理塘蛇绿混杂岩带位于特提斯构造域东段,为西南“三江”多岛弧盆系的重要组成部分,具有完整的沟-弧-盆体系。以理塘地区拉扎嘎山一带下坝岩组洋岛型“玄武岩+碳酸盐岩”岩石组合为研究对象,开展岩石学、地球化学和锆石U-Pb测年分析,为甘孜-理塘洋晚三叠世洋陆格局的恢复重建提供新的证据。岩石地球化学分析结果表明,样品SiO2含量为42.16%~48.32%,TiO2为2.81%~3.75%,稀土元素总量为164.51×10-6~414.40×10-6,轻稀土元素较重稀土元素富集,(La/Yb)N值为9.35~34.31,明显富集Rb、Ba、Th、U、K等大离子亲石元素,以及Nb、Ta、Zr、Ti等高场强元素,玄武岩的稀土元素配分曲线和微量元素蛛网图与典型洋岛型玄武岩(OIB)相似。锆石U-Pb测年表明,洋岛型玄武岩形成于211 Ma。这些资料进一步表明,晚三叠世甘孜-理塘洋盆存在洋岛环境,同时,也为甘孜-理塘洋盆晚三叠世处于俯冲消减阶段的认识提供了新的证据。

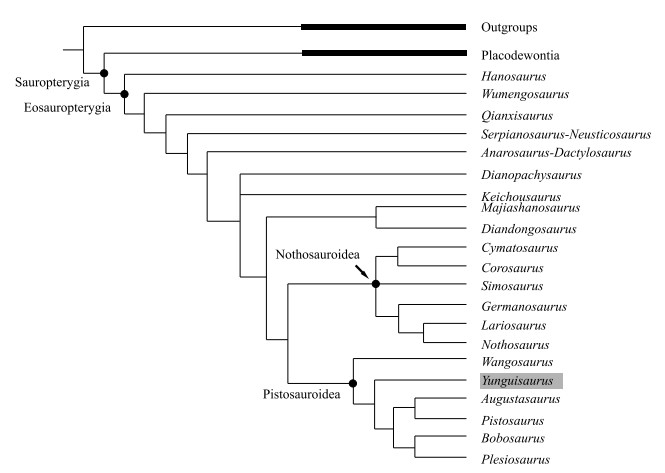

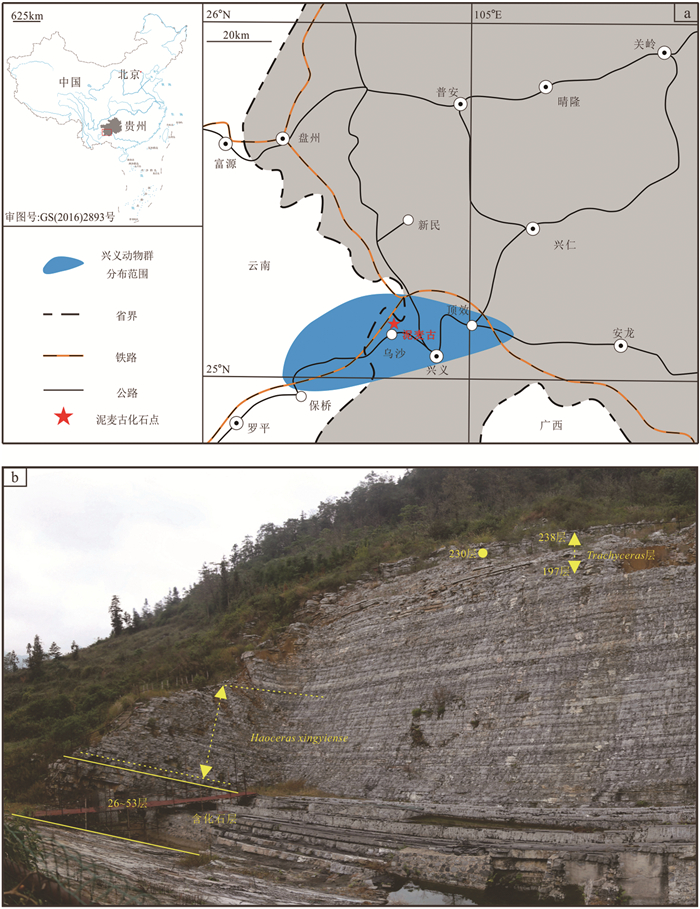

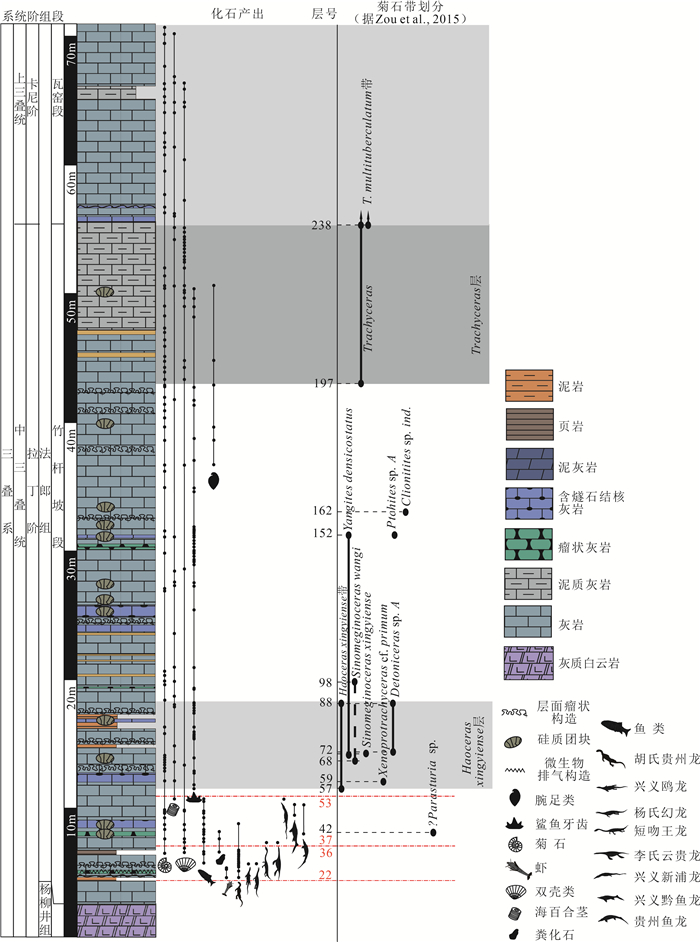

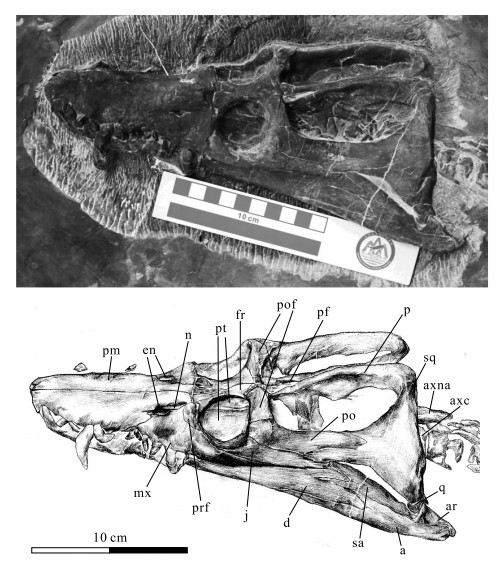

产自欧洲、北美洲和中国三叠纪的纯信龙次亚目,是连接鳍龙类"干群"和"冠群"的关键分子,也是探讨侏罗纪—白垩纪"冠群"蛇颈龙类起源和早期演化的关键环节类群。李氏云贵龙是中国华南地区发现的纯信龙次亚目中较原始的属种,也是目前发现保存最完好、数量最多的纯信龙类,但对其头骨骨骼形态学的认识依然存在不足。贵州兴义中三叠世拉丁期法郎组竹杆坡段中新发现的一件云贵龙完整头骨化石补充了云贵龙的骨骼学信息,如额骨未愈合、枕部存在开放空间等。经详细比较,新材料可能代表了目前发现的5件李氏云贵龙标本中体长最大的个体,推断额骨未愈合这一特征为云贵龙特有的鉴定特征,而非个体成年与否的判断依据。新材料显示,云贵龙的鳞状骨没有后内侧支,存在开放式枕部,同蛇颈龙类相似,指示了三叠纪纯信龙类同蛇颈龙类密切的亲缘关系。

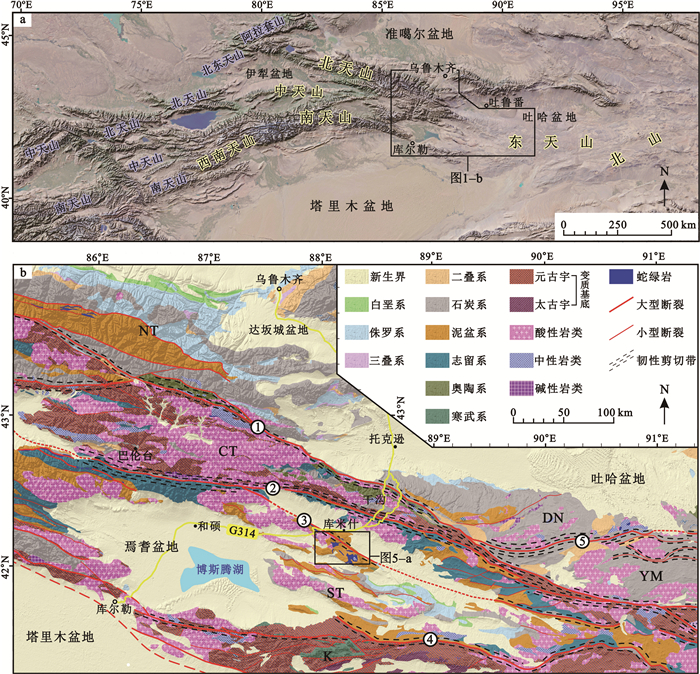

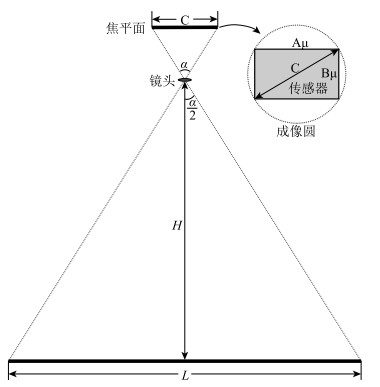

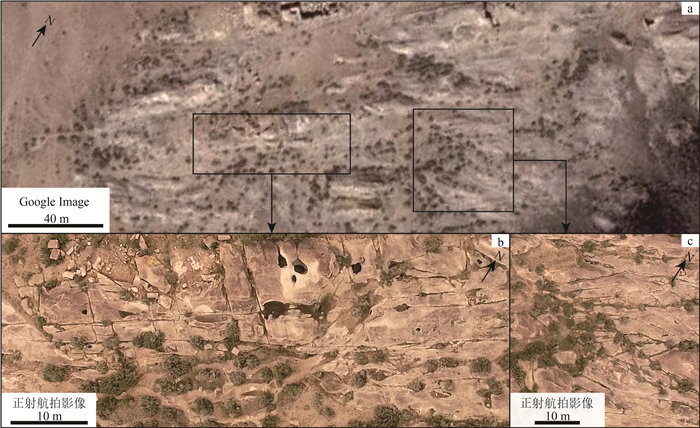

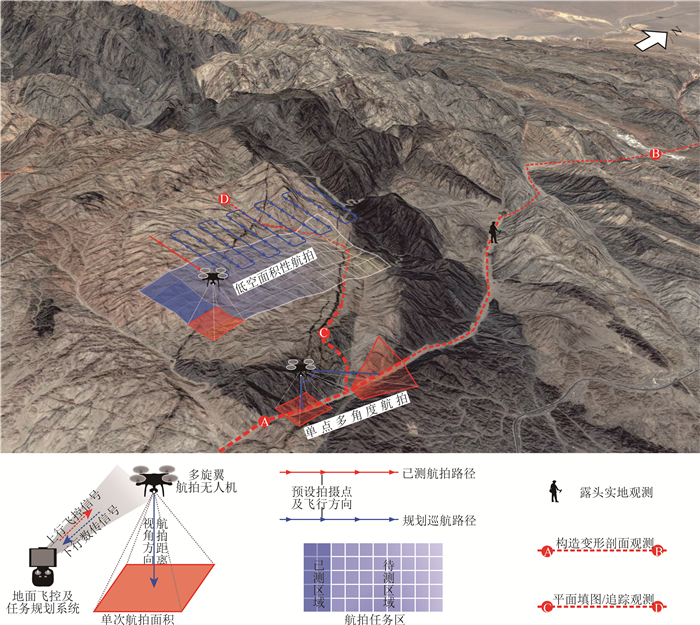

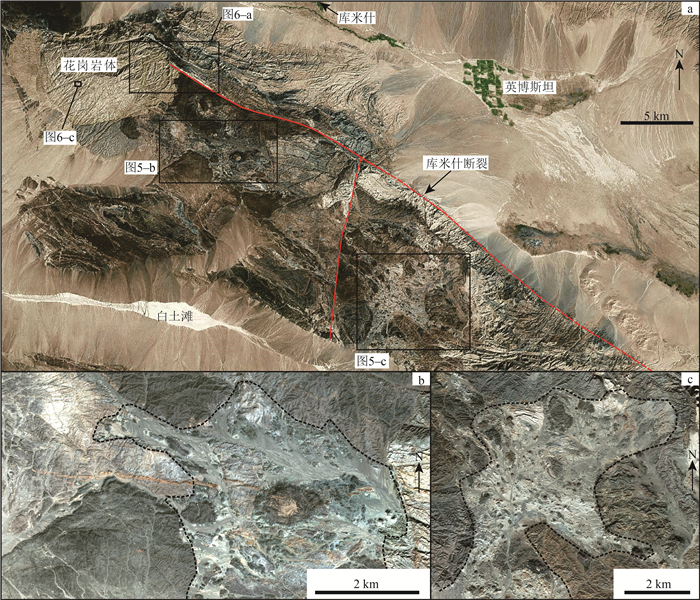

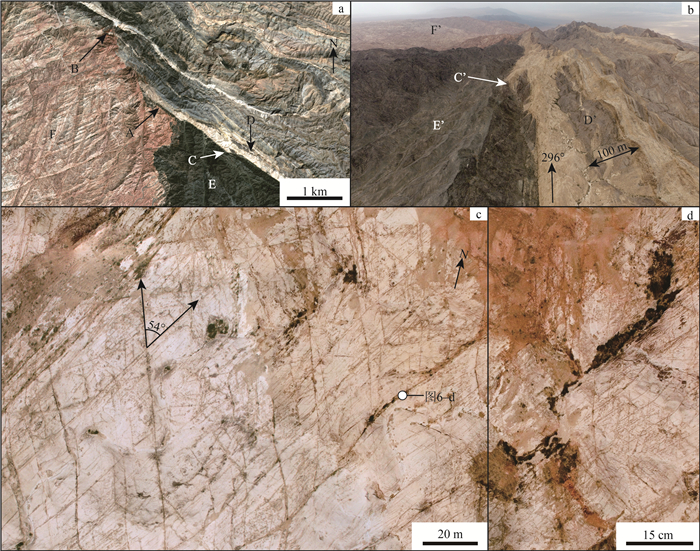

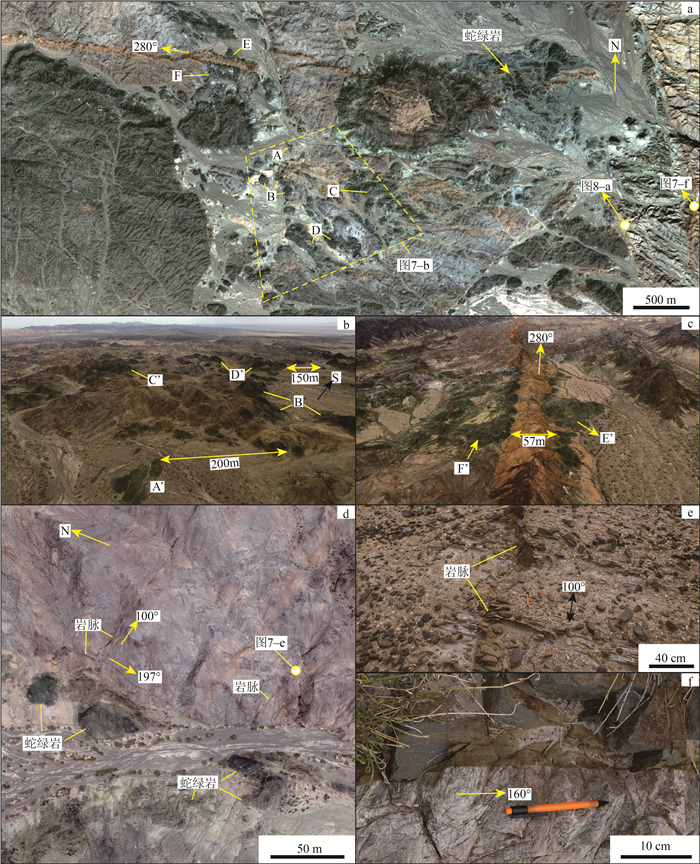

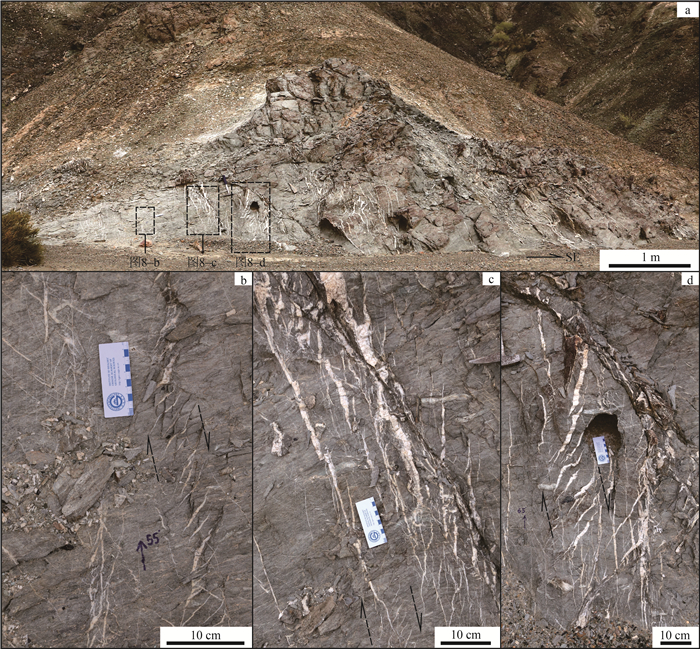

复杂造山带的构造解析需要精准识别并融合分析多类型构造要素。为了提高构造观测的精度和效率,本文引入高分辨率卫星遥感影像解译、无人机航拍超高分辨率影像解译,以及数据综合处理等观测技术,将其与常规露头实地观测相结合,提出了多方法相结合、多尺度相衔接的地质观测技术解决方案。在南天山库米什地区的构造观测中,精细刻画了大规模蛇绿混杂岩、大型断裂及韧性剪切带、酸性和中基性岩浆活动的空间分布,并且识别出较小规模的酸性及中基性岩脉、岩体内部节理等脆性变形等。研究认为,蛇绿岩之后发育多期次岩浆活动及多类型构造变形的叠加改造。研究验证了可推广的构造变形观测技术,也为继续深入研究天山造山带演化过程提供了新证据。

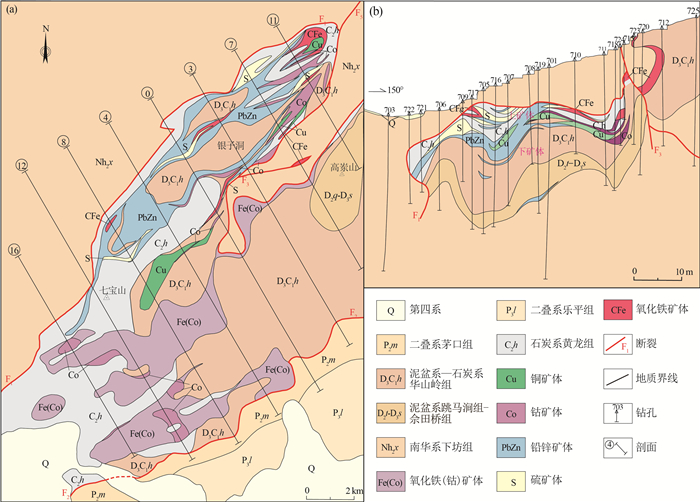

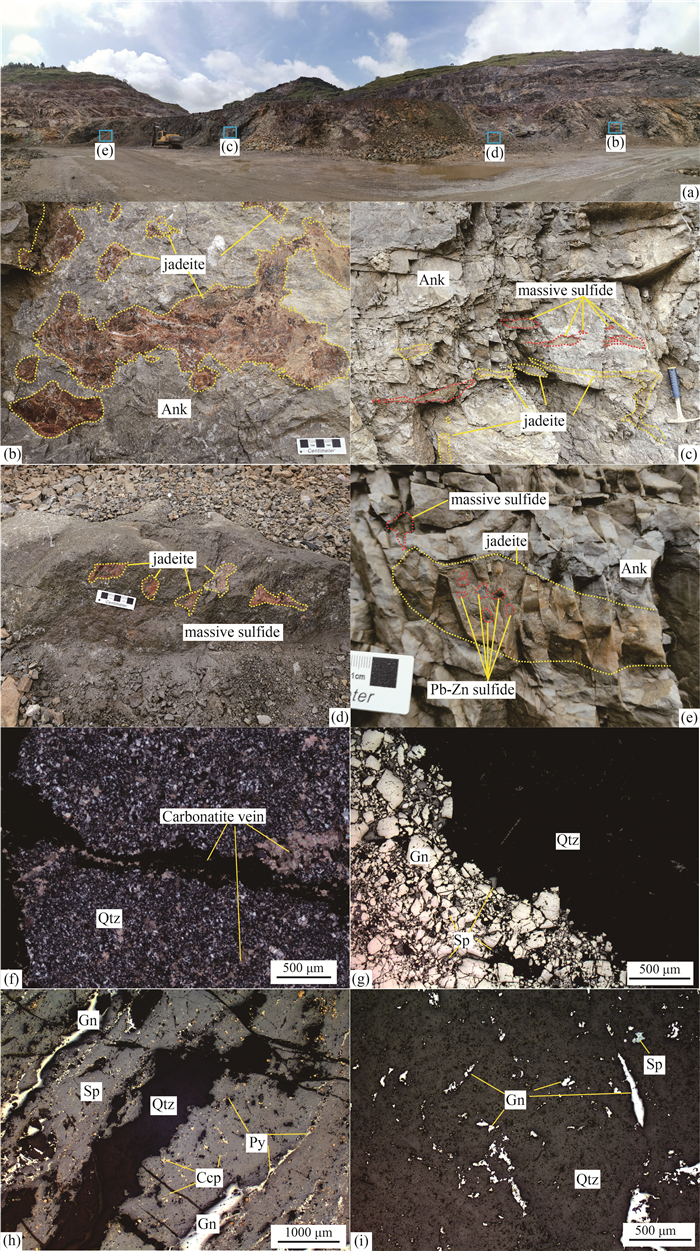

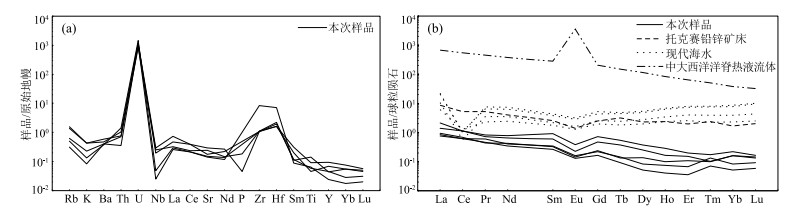

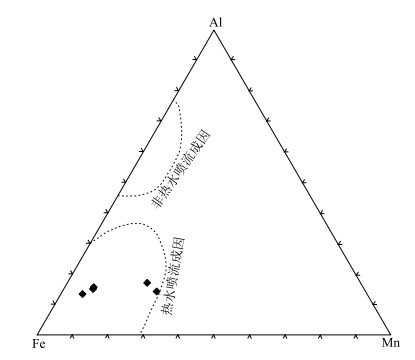

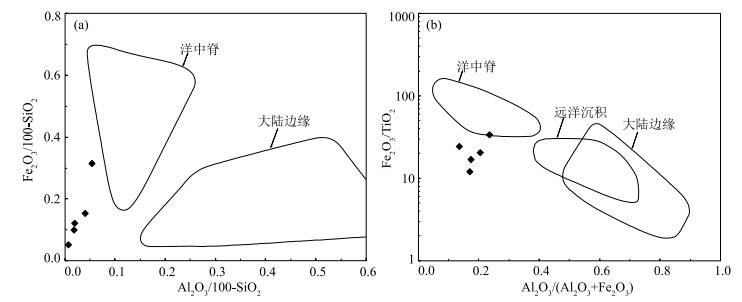

对赣西七宝山钴铅锌矿中的碧玉岩进行岩石学、地球化学研究,可为矿床成因及区域海底火山活动成矿作用提供地质证据。赣西七宝山钴铅锌矿床为中型钴矿床,主矿体产于石炭系黄龙组铁白云岩中,矿石结构以粒状、胶状结构为主,块状、层纹状硫化物矿体与新发现的碧玉岩空间相依,同地产出,密切相伴,互相包夹,表明其与成矿具有密切的共生关系,属同期沉积产物;碧玉岩主量、微量、稀土数据表明,其具有高硅贫铝富铁、锰特征,Al/(Al+Fe+Mn)值为0.13~0.16,与热水成因的硅质岩相当;富集Rb、Ba、U、La、Zr、Hf元素,亏损K、Nd、P、Ti元素,U/Th值为185.83~373.85,Y/Ho值为26.88~50.00,稀土元素总量低,为0.88×10-6~2.16×10-6,LREE/HREE值介于0.07~0.36之间,轻、重稀土元素分馏程度不高,Ce无异常,δEu中等负异常,显示碧玉岩物质来源于深部海底热水,少量同生海水混合形成,形成于晚古生代陆缘裂谷海槽环境。研究成果为矿床属于海底火山喷流沉积成因提供了直接有利的证据。

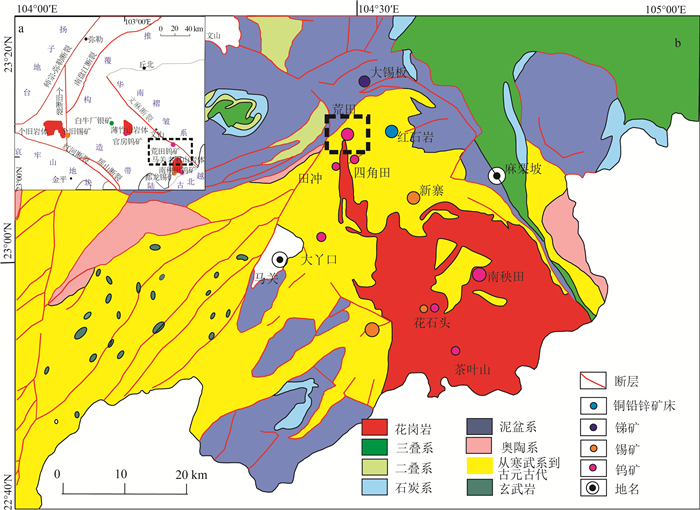

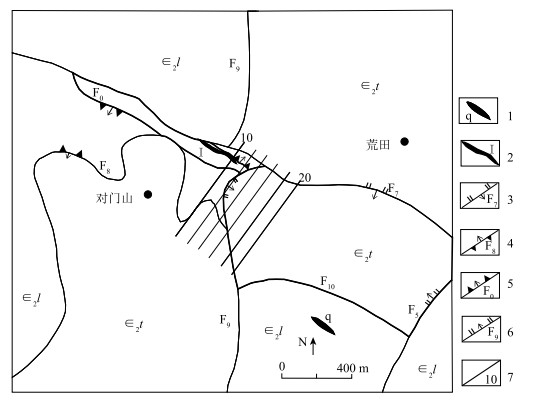

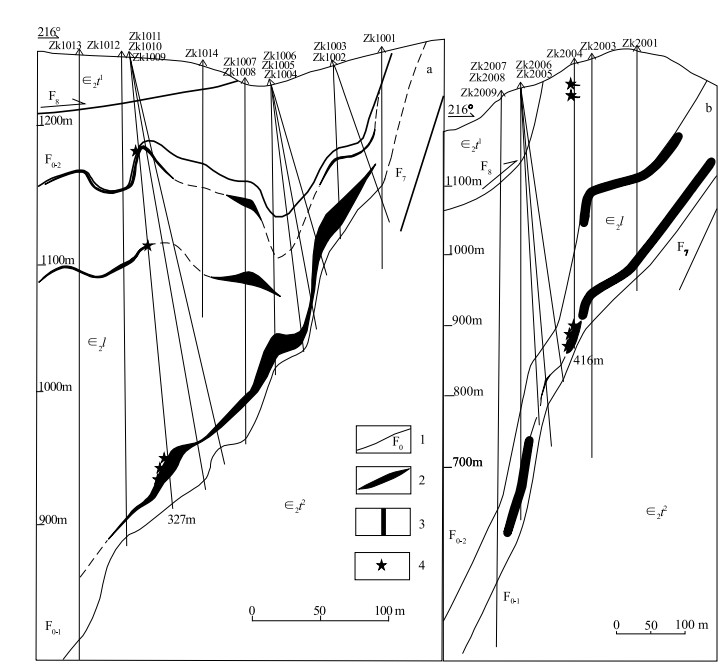

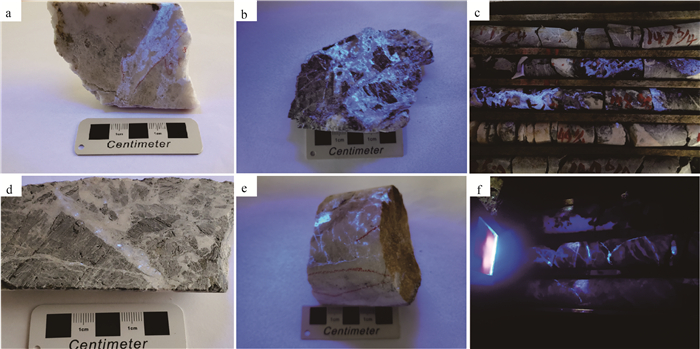

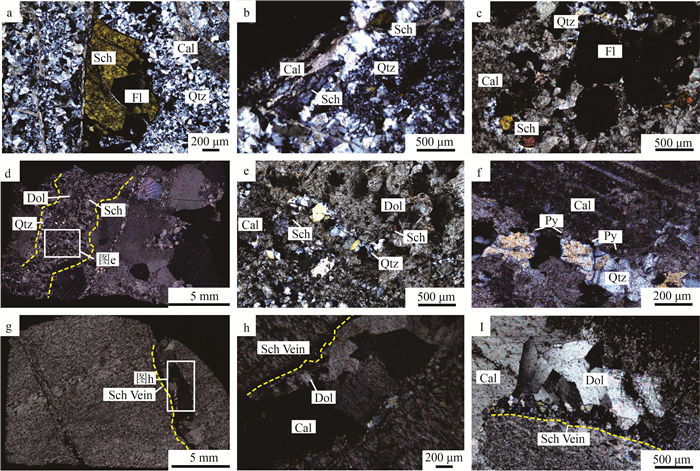

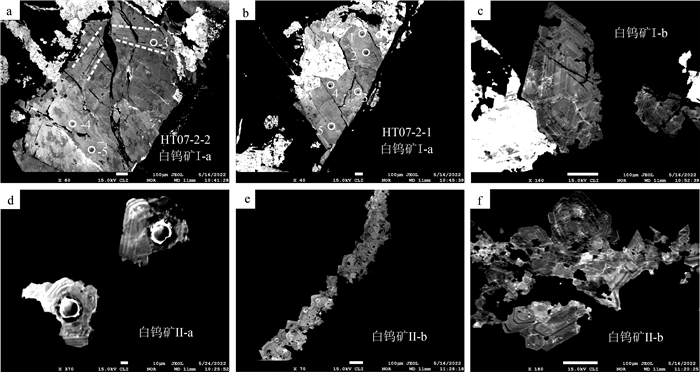

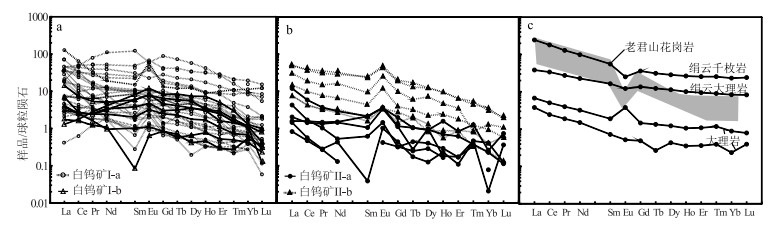

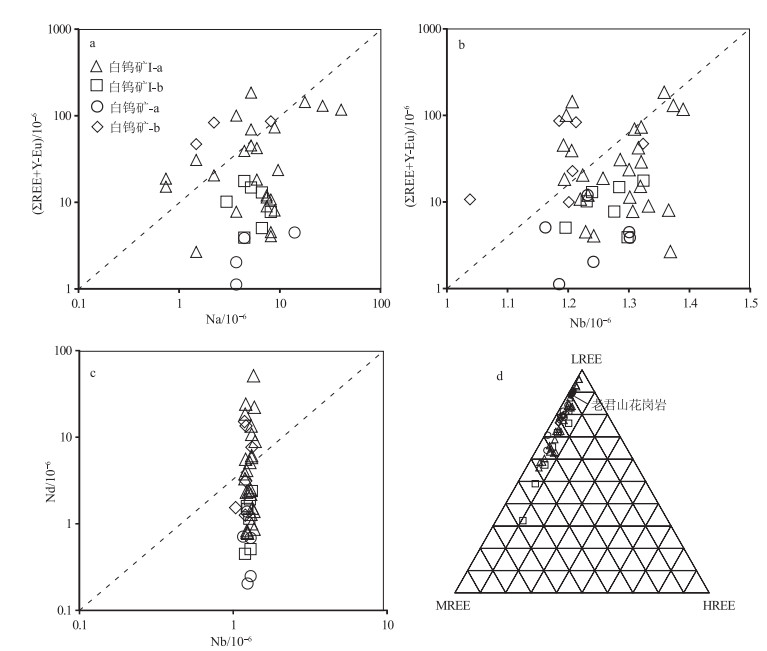

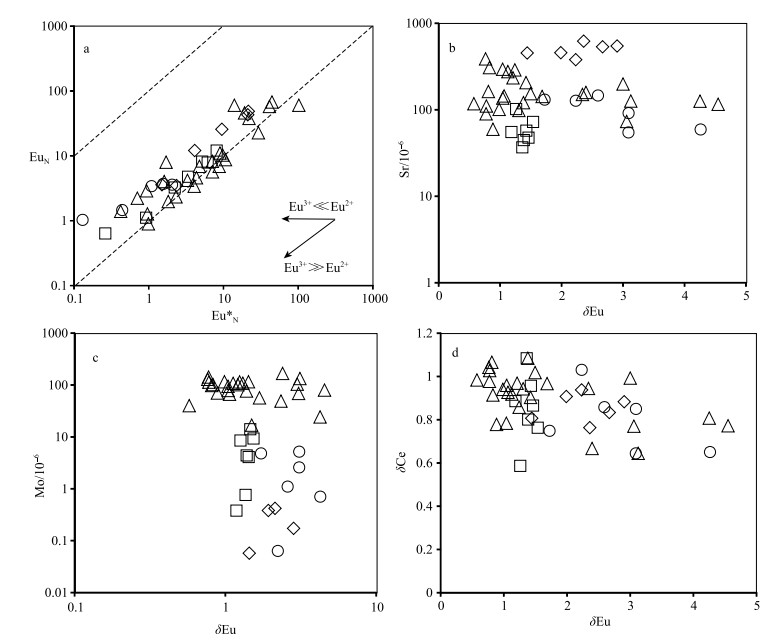

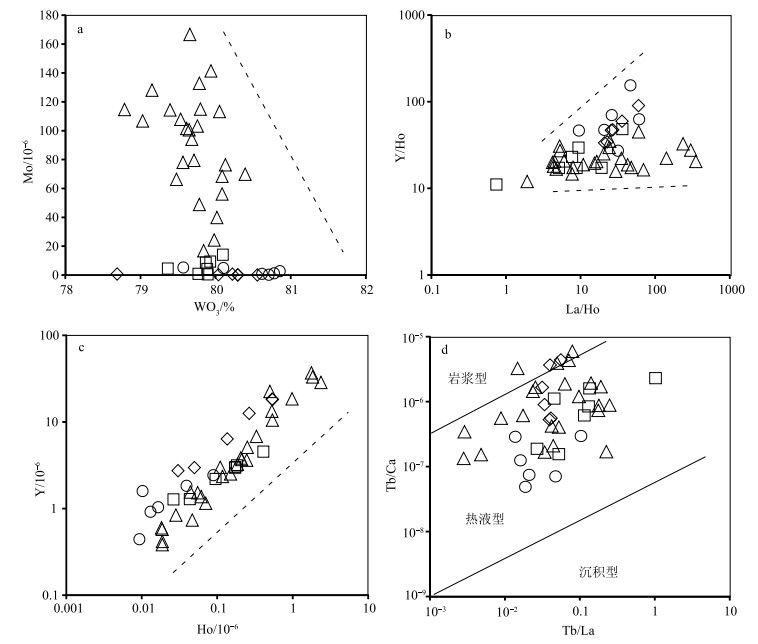

荒田钨矿床位于滇东南老君山多金属成矿区北缘,是近年来新发现的一处大型白钨矿床。白钨矿从早到晚共划分为2个阶段:白钨矿-萤石-石英阶段(白钨矿Ⅰ)、白钨矿-碳酸盐阶段(白钨矿Ⅱ);根据产状又分为4种类型:白钨矿Ⅰ-a、白钨矿Ⅰ-b、白钨矿Ⅱ-a、白钨矿Ⅱ-b。白钨矿Ⅰ-b、Ⅱ发育明显的振荡环带。为确定成矿流体来源及演化,在详细的钻孔岩心编录和矿物显微组构研究的基础上,利用LA-ICP-MS分析了不同阶段白钨矿中的微量及稀土元素。结果显示:白钨矿的稀土元素主要受3Ca2+=2REE3++□Ca(此处"□"指Ca的空位)的替换机制控制,稀土元素在白钨矿中的分布存在明显的不均一现象,但均为LREE富集型,与老君山花岗岩的球粒陨石配分模式类似,白钨矿LREE-MREE-HREE图解及Sm/Nd值显示,其与老君山花岗岩密切相关。除早期白钨矿Ⅰ-a部分测试点显示负Eu异常外,其余测试点均显示正Eu异常,Eu的价态也由Eu3+为主转变为Eu2+为主。白钨矿中Mo含量逐渐降低,表明成矿流体从早期到晚期氧逸度逐渐降低。此外,白钨矿中Sr含量(36.6×10-6~619×10-6,平均值206.25×10-6)较高,矿床围岩主要为海相沉积碳酸盐岩,推测水岩反应为成矿流体提供了大量的Sr和Ca。

黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略,要推进黄河流域大保护、大治理,保障黄河长治久安,让黄河成为造福人民的幸福河,在生态保护修复过程中加强对自然生态系统本身恢复能力的利用,突出水资源保护与优化配置,已成为黄河流域及黄土高原地区生态修复中亟需解决的重要科学问题。在分析陕西省榆林市生态特征与生态功能定位的基础上,运用现状调查、综合评判等方法识别当前存在的主要生态问题,比如水土流失、矿山生态破坏、黄河沿岸生态系统脆弱、局部地区地下水位下降趋势明显等。针对性地提出"保持水土资源,恢复自然生态"理念、以保水为主线的基于自然(NbS)的生态修复方案,构建了"一廊两带三区多点"的生态修复格局,形成了4种基于水和NbS的黄土高原地区生态修复模式,布置了16项生态修复工程。通过优化榆林地区生态修复理论与模式,增强对水资源的保护和利用,发展基于自然的生态修复模式,提高了黄河中游生态安全格局,进而促进了黄河流域高质量发展。研究成果为黄河中游国土空间生态修复提供了理论支持。

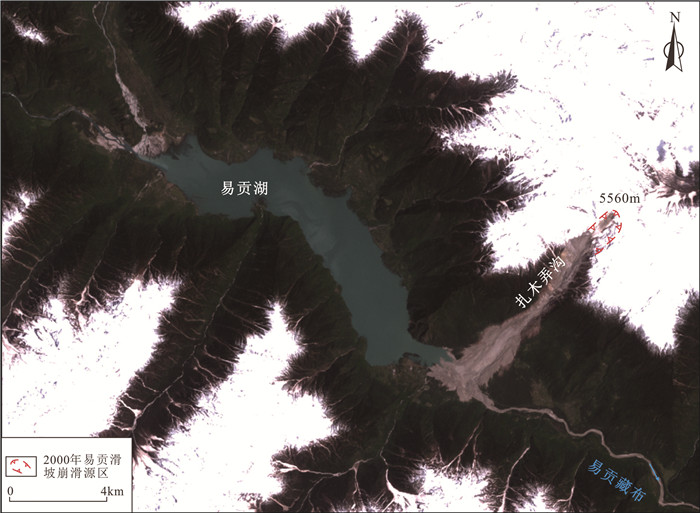

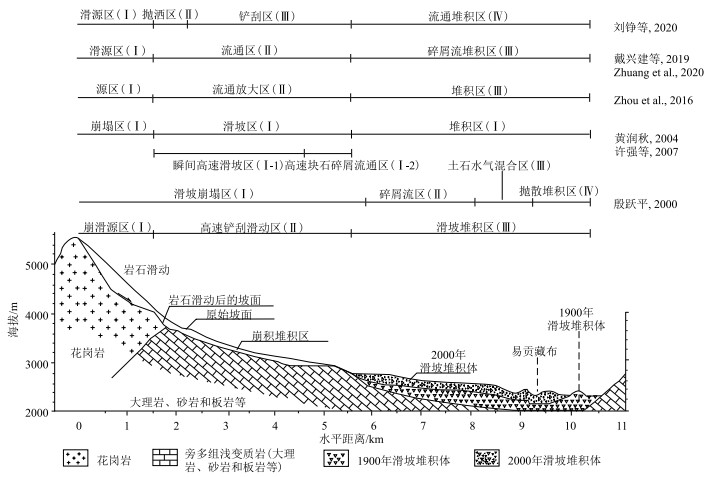

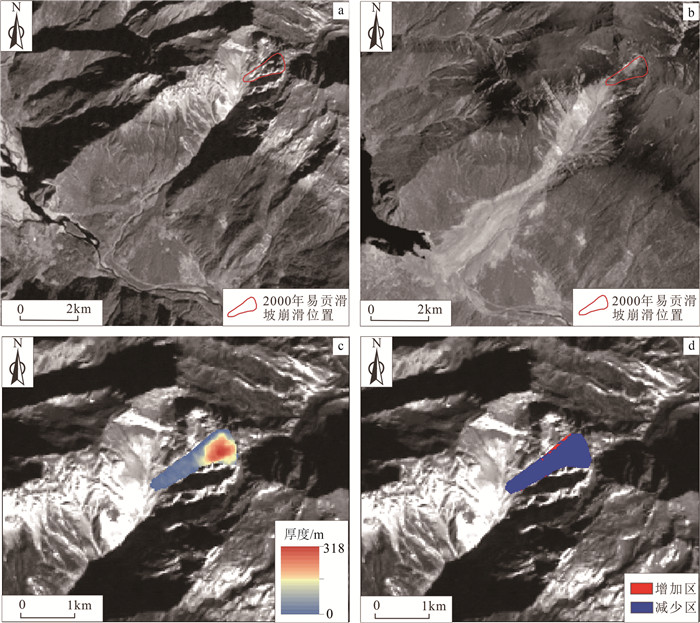

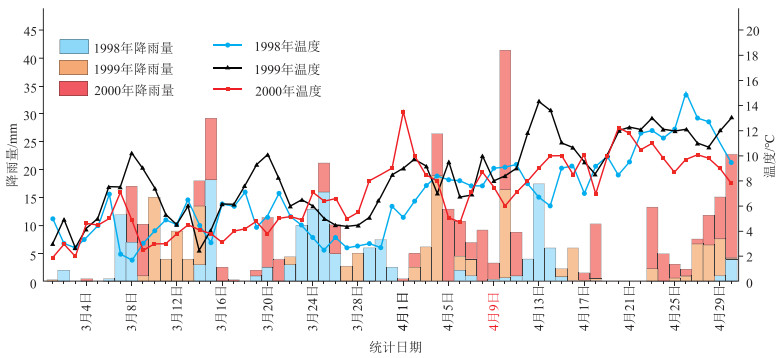

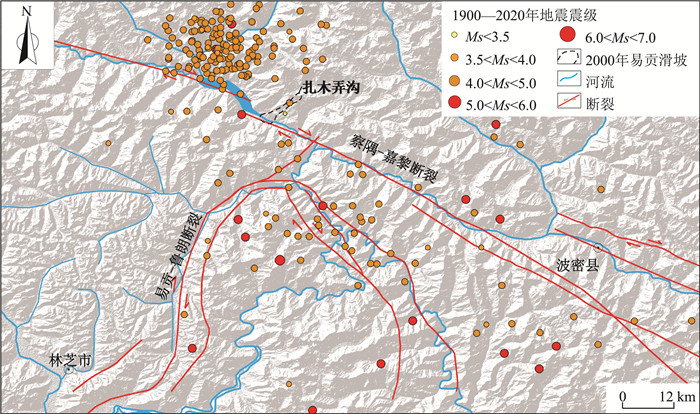

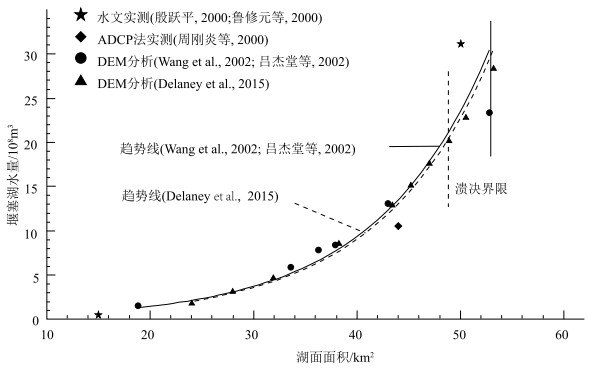

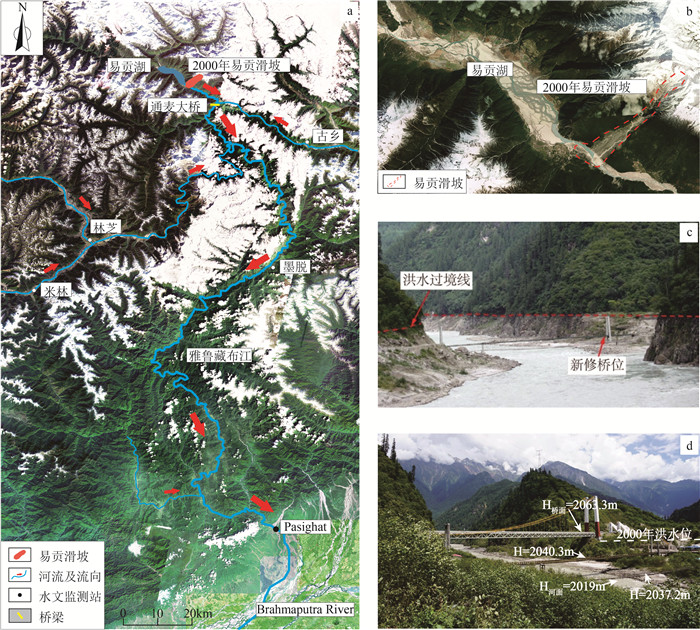

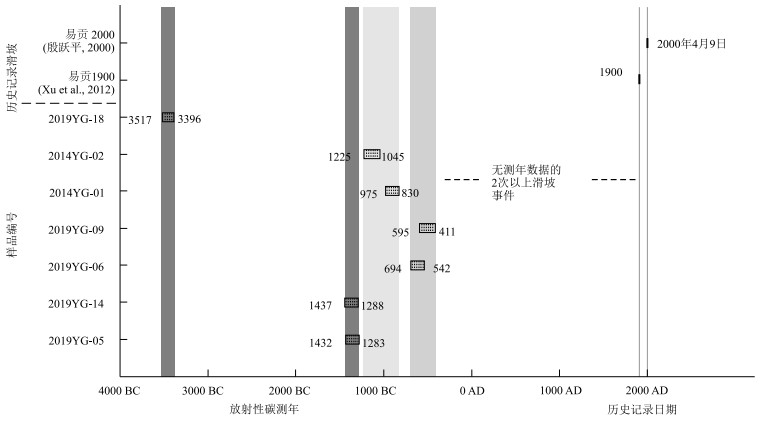

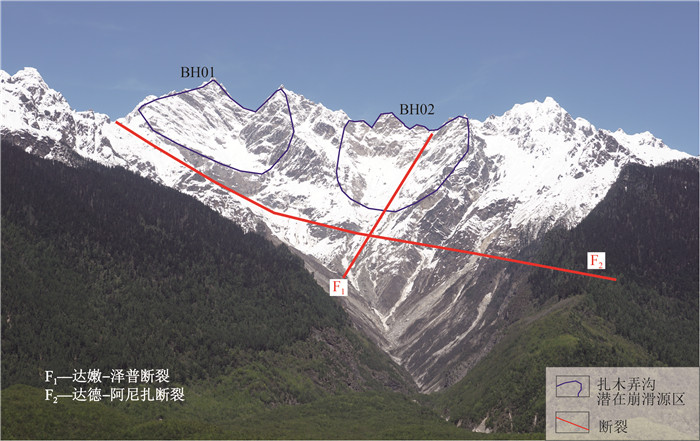

高位远程滑坡指剪出口高、滑动距离长、体积大和速度快的滑坡,具有强动能、强烈碎屑化-流体化、铲刮效应等特征,滑坡及其诱发的灾害链对人类生命财产安全、路桥基础设施、水利水电工程等危害巨大。在遥感解译和野外调查的基础上,总结了2000年西藏易贡高位远程滑坡的研究进展,分析了滑坡启滑机制、体积、运动速度、堰塞湖体积、溃坝机制等,进一步揭示了内外动力耦合作用是西藏易贡高位远程滑坡的主要影响因素,以及该滑坡具有溯源侵蚀复发型的周期性启滑机制。基于GIS与高精度DEM进一步核算了易贡高位远程滑坡的体积,认为滑源区崩滑体体积约9225×104 m3,滑坡堆积体体积约为2.81×108~3.06×108 m3,其中堆积体体积与国内外研究的认识基本一致。易贡滑坡崩滑源区还发育2个潜在失稳区,潜在崩滑体方量约1.86×108 m3,一旦失稳可能再次形成滑坡-堵江-溃坝灾害链,危害巨大,故提出了进一步加强易贡高位远程滑坡潜在崩滑体稳定性研究、灾害链流域性影响范围预测和监测预警等建议,对于指导该区正在规划建设的铁路、水利水电等重大工程建设和城镇防灾减灾具有重要意义。

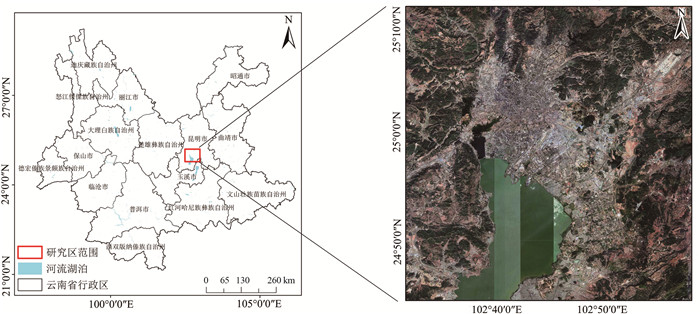

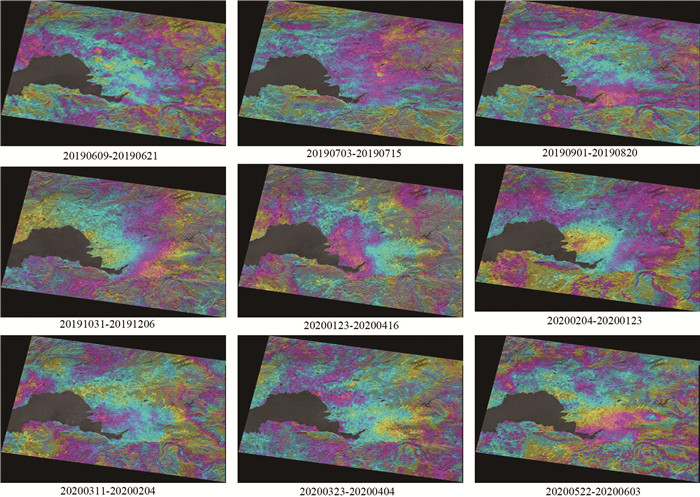

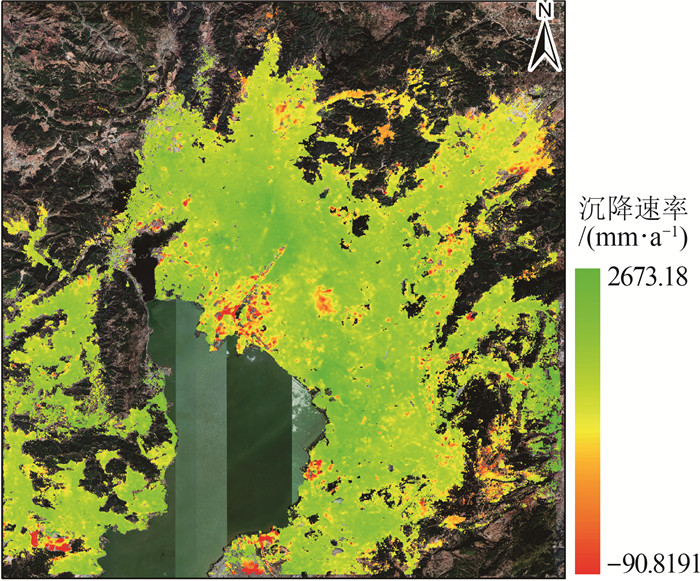

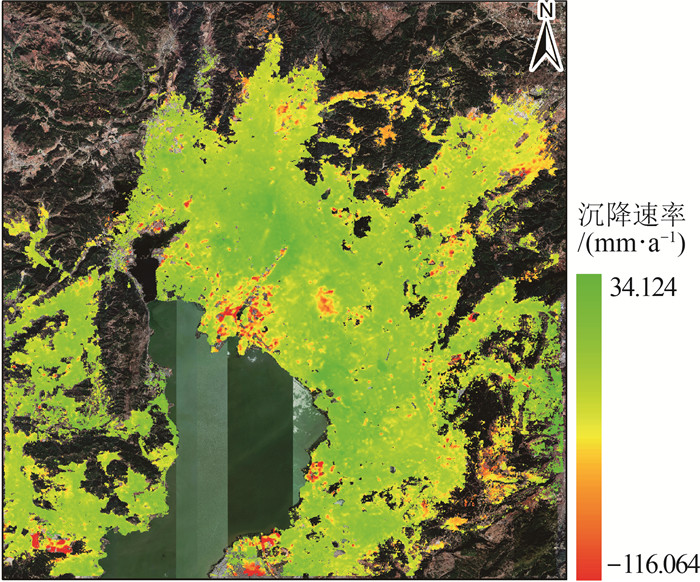

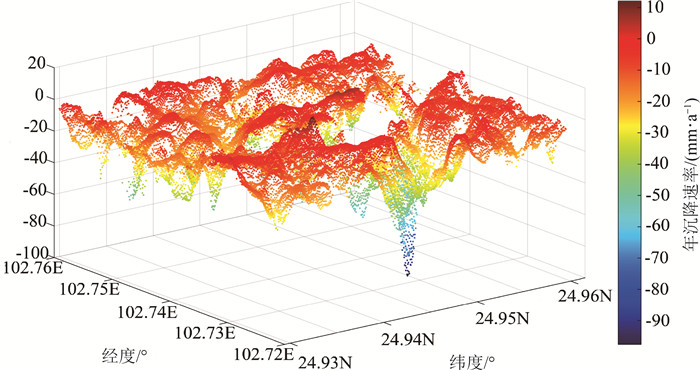

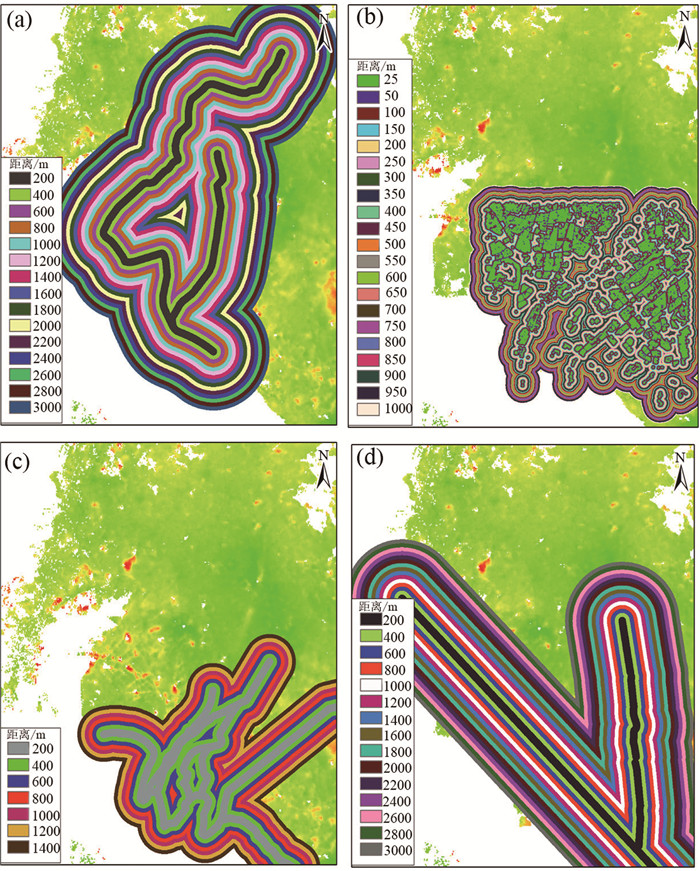

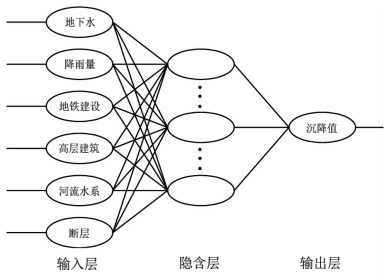

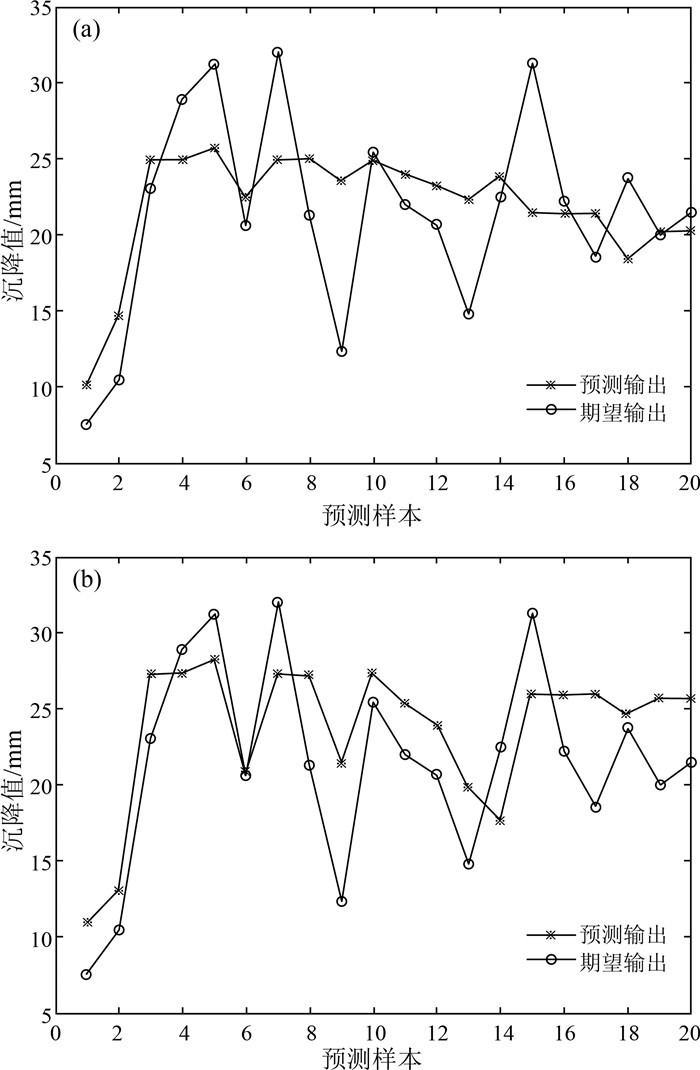

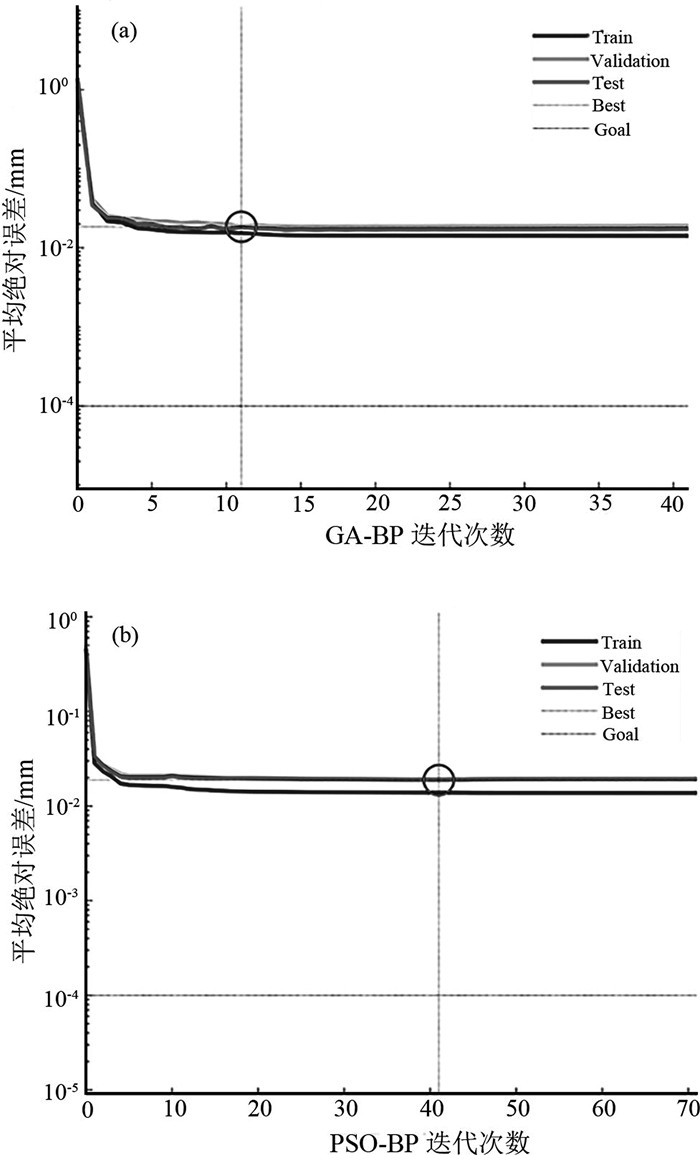

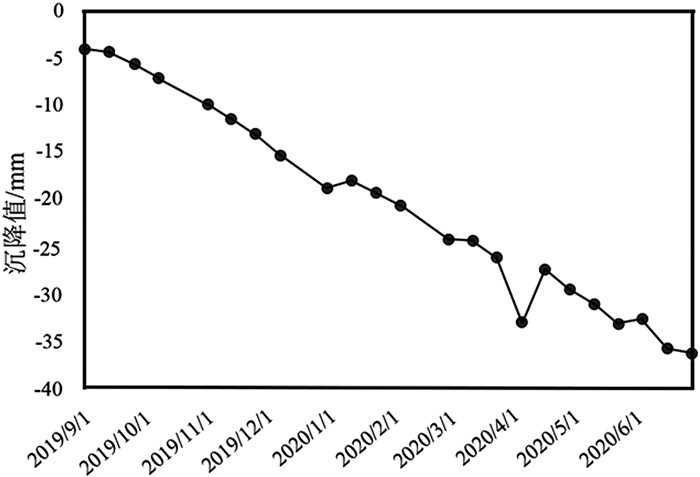

针对现有城市地面沉降预测方法过度依赖沉降数据、模型单一等问题,以云南省昆明市主城区为研究对象,从多时序多因子角度提出一种改进BP神经网络在城市地面沉降中的预测方法。首先,利用SBAS-InSAR技术获取主城区地面沉降监测值,然后通过SPSSAU软件中的灰色关联分析和因子分析选取主城区地面沉降的影响因子,并将其与获取的沉降监测值从多因子多时序角度构建GA-BP和PSO-BP预测模型,最后,得出最优的预测模型并进行预测性能验证。实验结果表明:利用SBAS-InSAR能有效监测城市地面沉降;GA-BP算法相比PSO-BP算法在城市地面沉降预测中性能更好、精度更高;该方法可对长时间、大范围城市地面沉降预测和对某一沉降点多期沉降趋势进行预测。该方法可作为城市地面沉降预测的有效手段,为政府部门决策提供了一种高效快速的方法。

以福建龙海市为研究区,在不同地质背景、土地利用方式、土壤类型和土壤成因类型条件下进行样品采集,共采集56件土壤样品,测定pH值、有机质含量(SOM)、阳离子交换量(CEC)、营养元素全量及有效量。利用相关分析、线性回归分析等统计手段,探究土壤中营养元素有效量的影响因素,建立并验证了研究区土壤中营养元素有效量的预测模型,以此深入了解区内土壤养分状况,为该区土地的合理利用及治理提供科学依据。结果表明:龙海市土壤呈酸性—强酸性,有机质含量较低,阳离子交换量偏低;土壤中N、P、K、Mo、Zn元素全量相对富集;元素全量、有效量及其有效度变异性较强;土壤中B、Cu、K、Mn等营养元素全量与有效量相关性较好,土壤pH值对K、Mo、Si的有效度有一定影响,CEC与Si的有效度呈显著正相关,SOM增加有利于提高Cu、Fe、Mn、P、Zn等元素有效量。通过土壤全量分析数据及土壤理化指标建立的线性模型,可以预测表层土壤中Cu、Fe、Mo、Mo、P、S、Si等营养元素的有效量,若引入更多影响因子,将有利于进一步提高模型的拟合效果,使得预测更准确。