2021年 第40卷 第1期

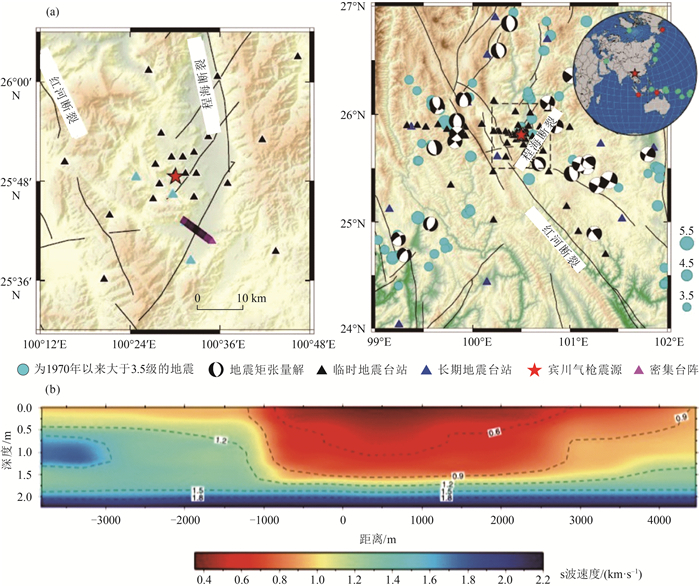

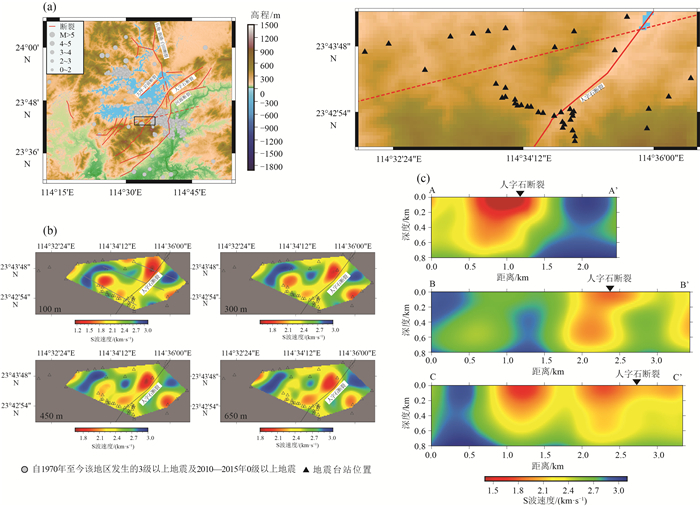

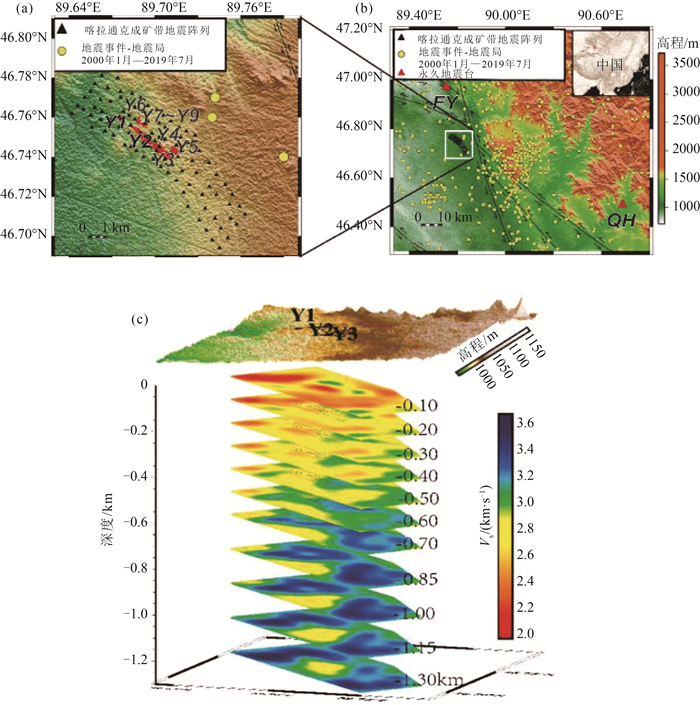

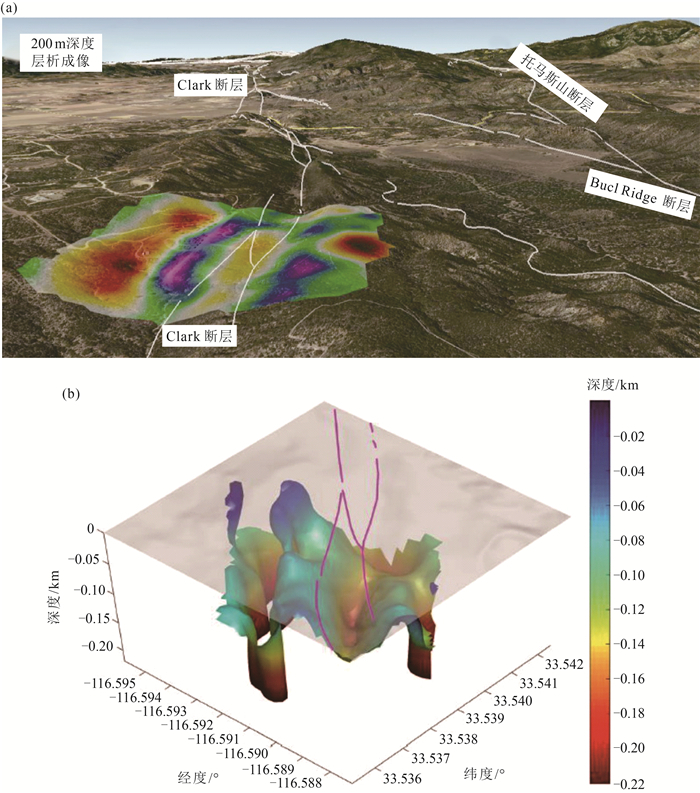

以问题和需求为驱动的专题地质填图强调,针对某个主要地质体、沉积盆地、重要成矿带、地震带断裂系统等,采用现代化的技术手段开展针对性的专题调查和填图,以解决目标地质体结构、沉积盆地基底起伏、成矿地质体规模、断裂系统分布等重大问题。地球物理是专题填图不可缺少的手段之一,近10年发展起来的短周期密集台阵技术,因其布设灵活、应用广泛、精度高、成本低等特点备受关注。通过介绍短周期密集台阵发展现状,以及在城市、矿山、地震灾害区、沉积盆地等不同地质地貌条件下,利用短周期密集台阵进行近地表结构调查的应用实例,提出了该技术在专题地质填图中的应用前景和技术方案建议,力图通过短周期密集台阵的调查构建结构成像方法,丰富和完善专题填图的技术方法体系。

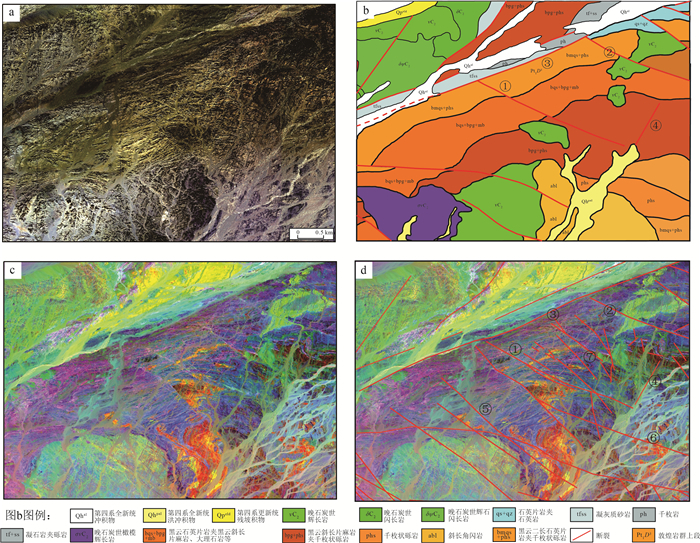

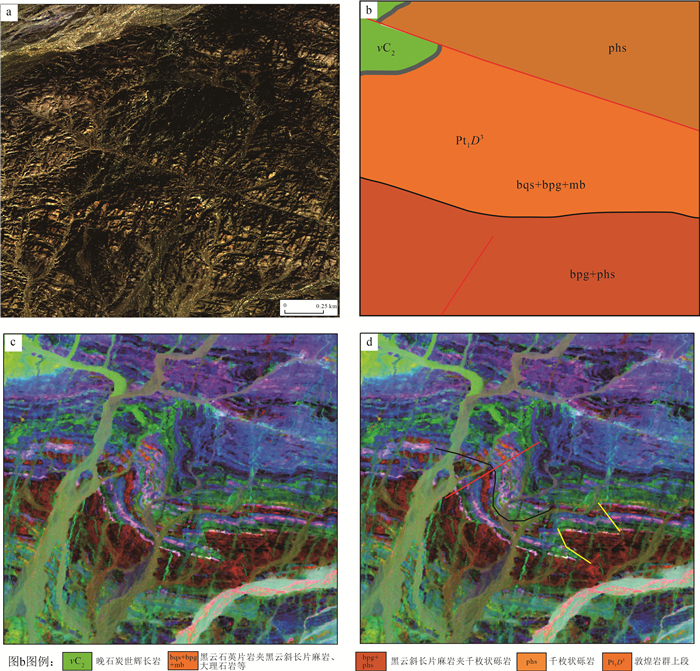

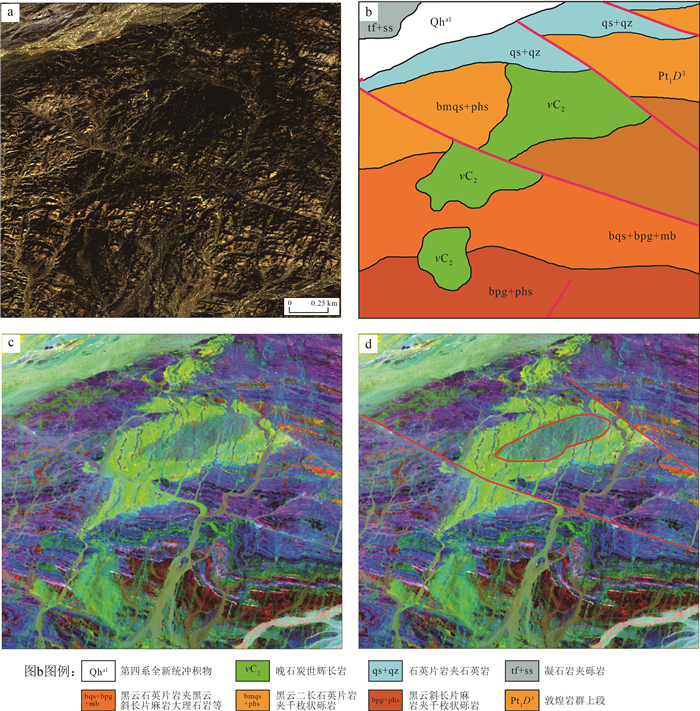

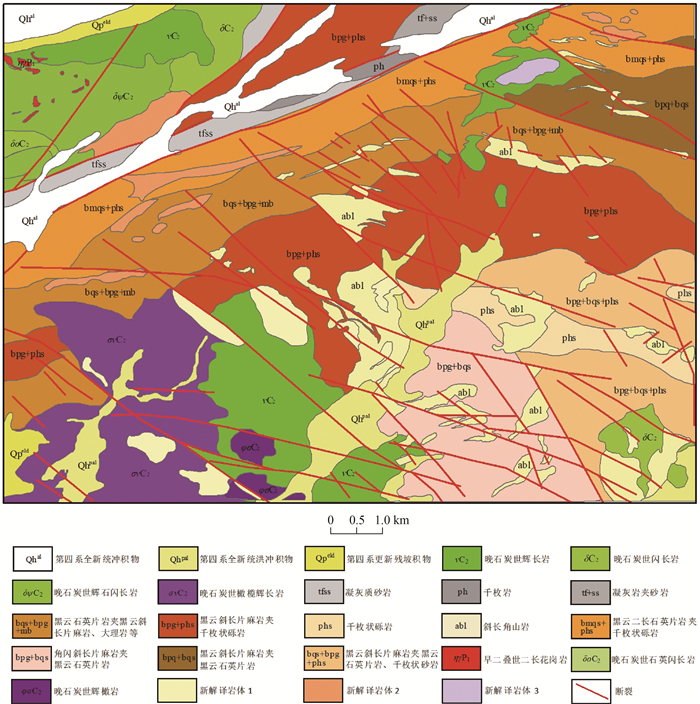

高光谱遥感以其超高的光谱维数据优势,使对地物的精细识别和区分能力较传统多光谱遥感数据有质的提升。以HyMap高光谱数据和高分五号高光谱数据为数据源,选择中国西部基岩区区域开展了高光谱遥感岩性-构造解译工作。通过图像增强处理后,对研究区地层单元、岩体/脉、构造等进行了遥感地质解译。对比已有的地质调查结果,发现高光谱遥感数据相较多光谱/高分数据对岩性-构造信息的展布情况显示得更加清晰和直观,同时其对不同岩性段、不同岩相带,以及细小构造等区分能力突出,表现出明显的技术优势。研究认为,高光谱遥感可为基岩区区域地质填图提供更加客观、真实的地质体、构造展布情况,能提高地质调查填图的效率和质量。

在西藏措勤断块新建了中三叠统—上三叠统卡尼阶岩石地层单位——嘎热扎地组。在建组剖面上,嘎热扎地组厚约485 m,下部岩性以碎屑岩为主,上部岩性为碎屑岩夹灰岩。嘎热扎地组与下伏上二叠统—下三叠统木纠错组、上覆上三叠统诺利阶麦龙岗组均为整合接触关系。该组尚未发现指示地层时代的化石,但前人在其下伏的木纠错组中发现了早三叠世牙形石,本次在其上覆的麦龙岗组发现7属8种珊瑚化石:Distichophyllia norica(Frech),Retiophyllia? sp.,Gablonzeria? sp.,Elysastraea juliana Turnšek,Volzeiasublaevis(Münster),Distichophyllia sp.,Guembelastraea? sp.和Beneckastraea baiyuensis Deng&Zhang。根据该组地层整合于两者之间,将其时代暂时限定为中—晚三叠世卡尼期。根据珊瑚化石、地层岩性特征及上下地层关系将研究剖面的地层进行了重新划分。嘎热扎地组的建立填补了措勤断块局限台地相三叠系序列中三叠统—上三叠统卡尼阶岩石地层单位名称的空白。嘎热扎地组建立以后,措勤断块局限台地相三叠系的岩石地层单位序列可以划分为上二叠统—下三叠统木纠错组,中三叠统—上三叠统卡尼阶嘎热扎地组,上三叠统诺利阶麦龙岗组,上三叠统瑞替阶—下侏罗统确哈拉组。这一序列的建立对于在措勤断块进一步识别出碳酸盐岩局限台地相三叠系,修订相关地区的地层认识具有指导作用。

造山带内海山/洋岛残片的识别是确定古缝合带和古洋盆存在的直接地质证据。祁连造山带被普遍认为是原特提斯洋盆俯冲和闭合的产物,然而南祁连地区是否存在古洋盆长期存在争议。通过对拉脊山关键地段早古生代岩石开展大比例尺地质填图和室内综合研究,在青沙山和东沟地区识别出连续的由洋岛型枕状玄武岩、火山碎屑岩、泥岩、凝灰岩和灰岩组成的火山-沉积组合序列,它们分别呈构造窗和构造残片产出,是拉脊山增生杂岩的重要组成部分,代表中寒武世—早奥陶世原特提斯洋内海山残片。这些海山残片的识别不仅表明拉脊山地区存在早古生代洋盆和缝合带,同时为造山带古洋盆构造演化研究提供了新思路。

对东昆仑西段阿确墩地区金水口岩群白沙河岩组片麻岩进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学研究。结果显示,片麻岩中锆石的年龄范围为2400~410 Ma,峰值范围为1650~1400 Ma,其中存在少量新元古代(1.0~0.9 Ga)和早古生代(410 Ma)的变质锆石,从而限定了原岩的最早沉积时代,为中元古代末期,指示片麻岩先后经历了新元古代和早古生代变质作用。片麻岩锆石含有大量早古生代变质的信息,考虑到片麻岩中的榴辉岩形成于早古生代(450~410 Ma),推测该地区片麻岩也经历了早古生代榴辉岩相变质作用,片麻岩与榴辉岩为原地关系。结合区域研究资料,表明东昆仑早古生代可能存在1条上千千米的高压变质岩带,可能为俯冲折返后的产物。

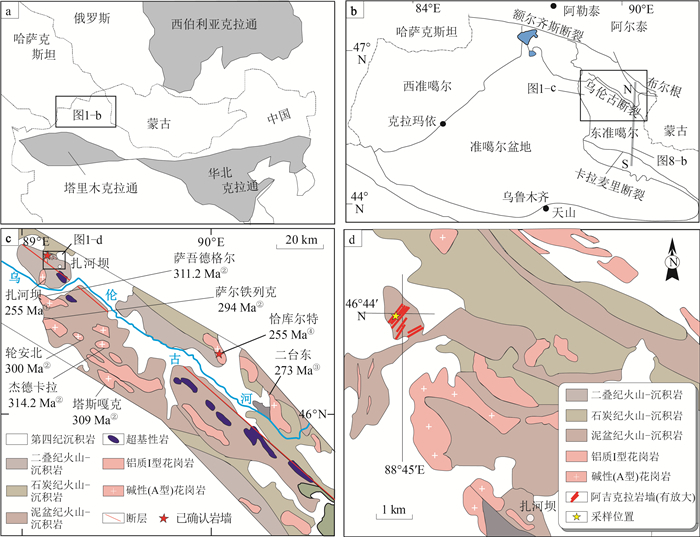

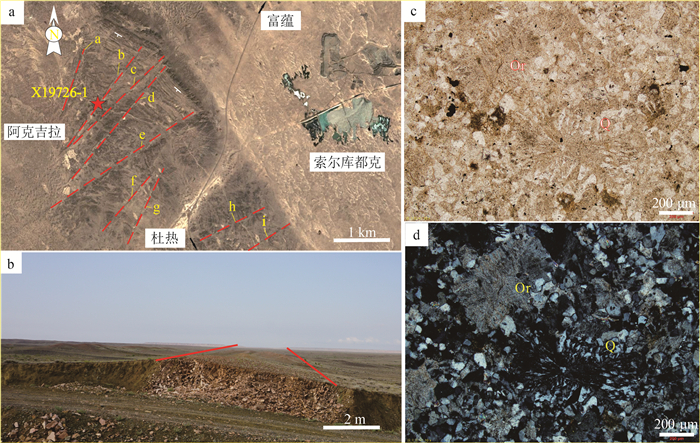

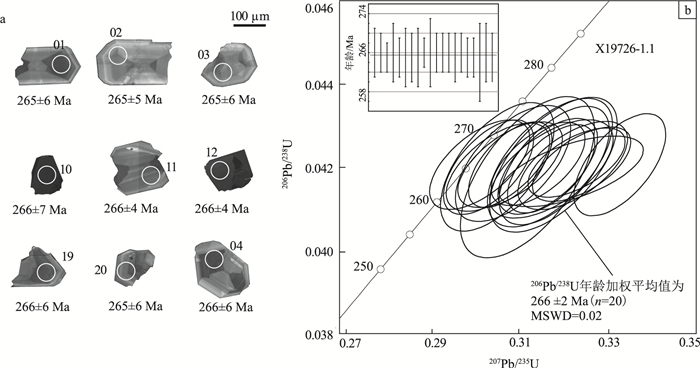

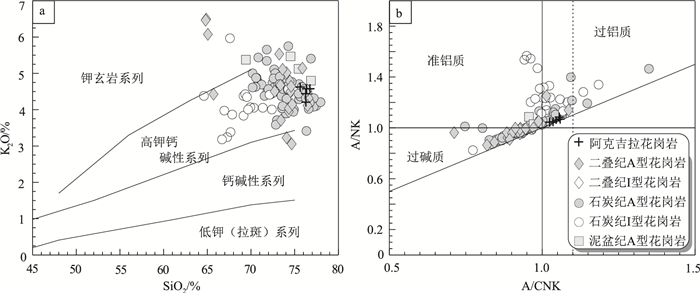

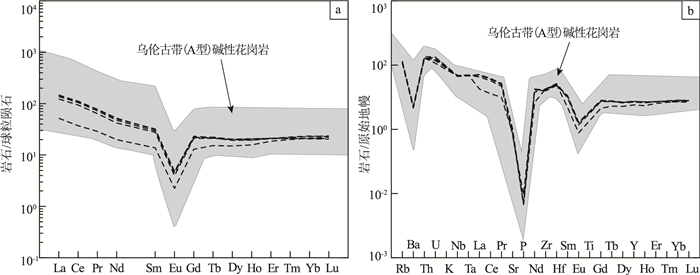

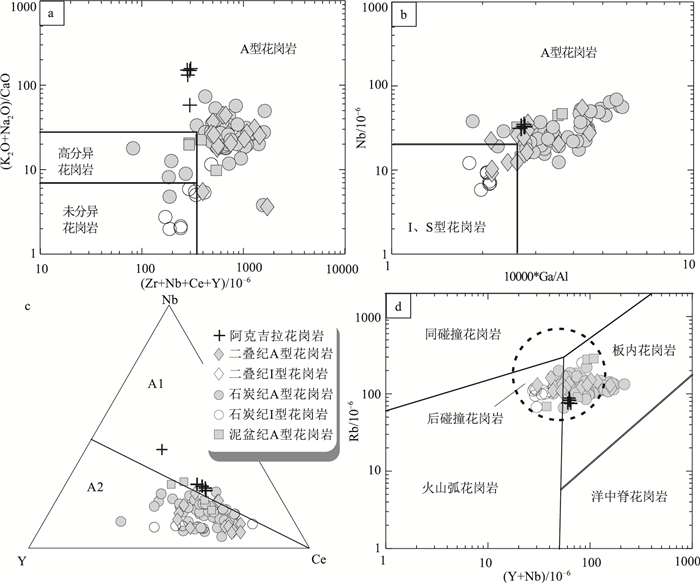

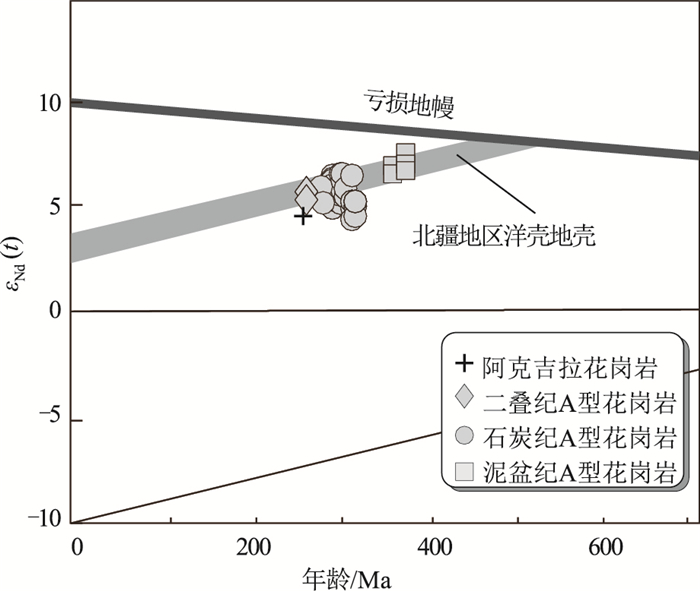

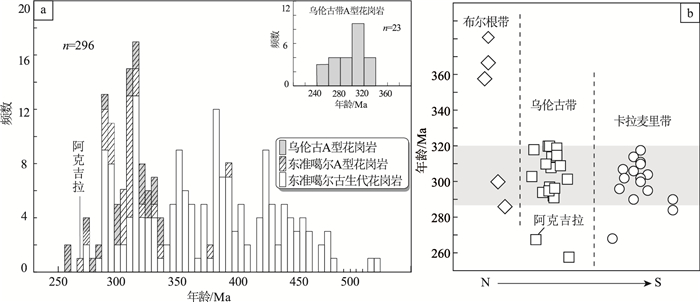

中亚造山带西南缘的东准噶尔地区出露大量晚古生代花岗岩,是揭示该造山带地壳演化的良好对象。在东准噶尔北缘乌伦古西北的阿克吉拉识别出一套走向与区域构造线总体垂直的晚古生代花岗质岩墙,其时代和成因研究对深入理解本区的构造演化具有重要意义。SHRIMP锆石U-Pb测年结果显示其侵位于晚二叠世(266±2 Ma)。岩石地球化学组成上,它们具有高硅(SiO2=75.66%~76.69%)、富碱(Na2O+K2O=8.67%~9.16%)、低钙(CaO=0.06%~0.14%)和镁(MgO=0.04%~0.06%)的特征;具有明显的负Eu异常(δEu=0.16~0.18),相对亏损Ba、Sr、P、Ti等,明显富集Nb、Zr、Th、Ta、Hf等高场强元素,具有较大的Ga/Al值(>2.6),指示该花岗岩属弱过铝质A1型花岗岩。岩石具有正的εNd(t)值(+4.7)和年轻的模式年龄(655 Ma),暗示源区物质主要为年轻幔源物质。综合分析,推测该岩墙形成于后碰撞环境,由地幔上涌引起新生下地壳部分熔融而成。

蛇绿混杂岩带作为造山带最重要的组成部分之一,其形成和就位过程与区域造山事件密切相关。通过系统梳理北山造山带蛇绿混杂岩的研究现状及存在问题,认为在北山造山带内卷入的4条蛇绿混杂岩带中,红柳河-牛圈子-洗肠井蛇绿混杂岩带为形成时代最古老的蛇绿岩,代表了北山洋盆最早于早寒武世即已开启,北山地区发育的洋盆最晚可能于二叠纪闭合,构造属性研究表明,已发现的各蛇绿混杂岩带单独作为一级构造单元划分的证据依然不足。以客观表达目标地质体为主的北山各蛇绿岩带的地质调查程度制约了蛇绿岩的识别、形成、就位时代、各洋盆之间演化关系及构造属性等问题的研究,建议未来区内的深入研究及解决热点问题时应采取如下关键手段:开展各蛇绿混杂岩带大比例尺的精细基础地质调查工作。

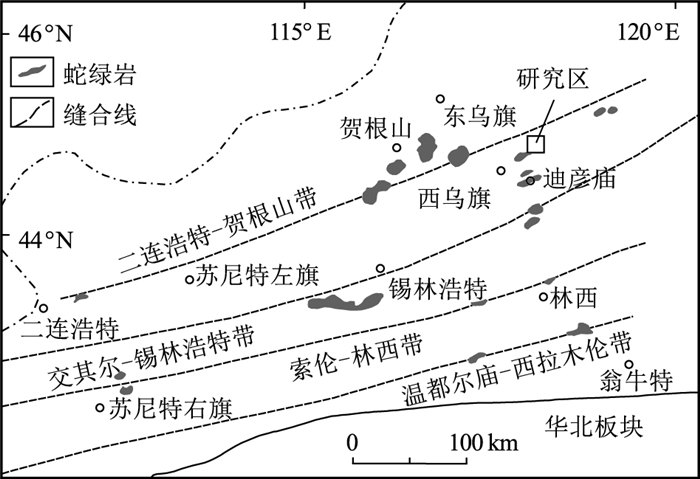

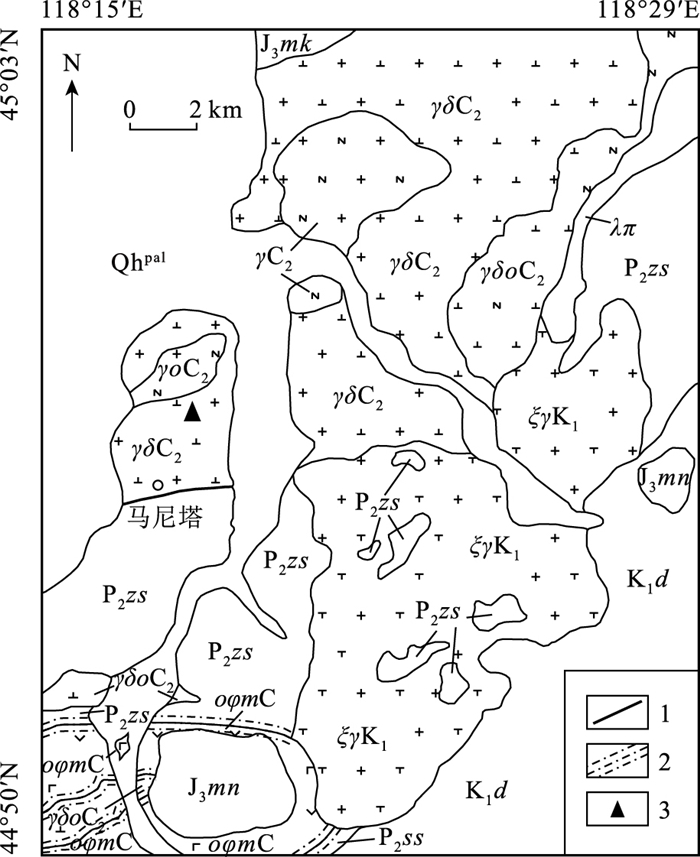

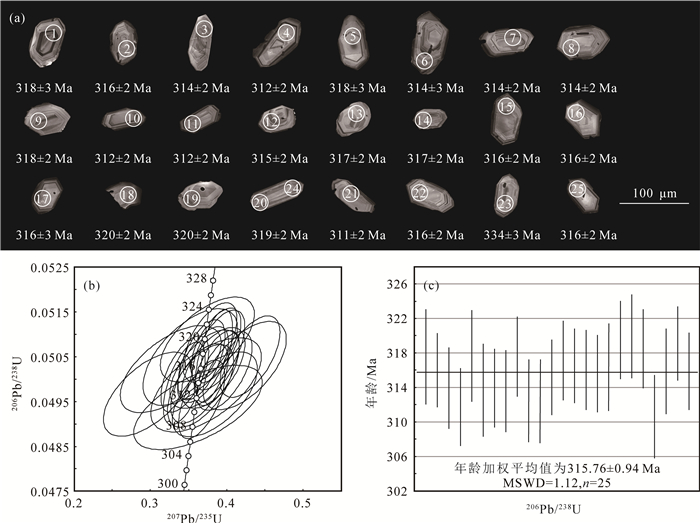

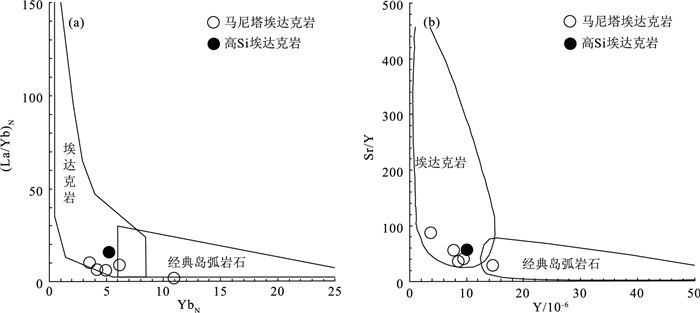

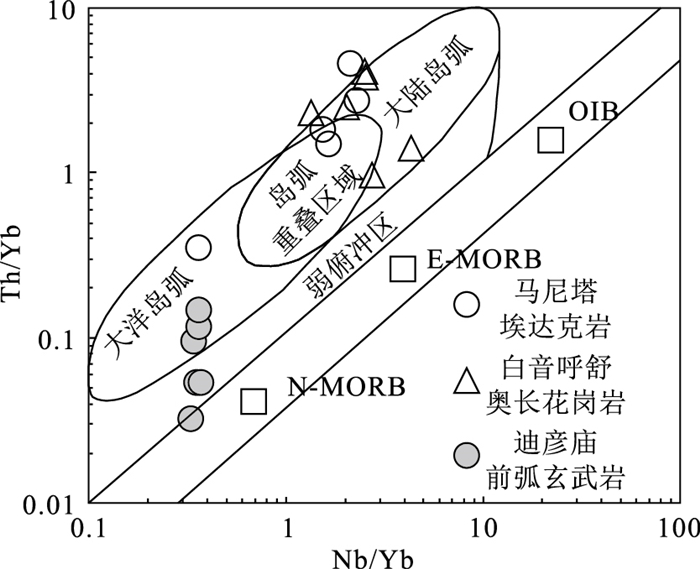

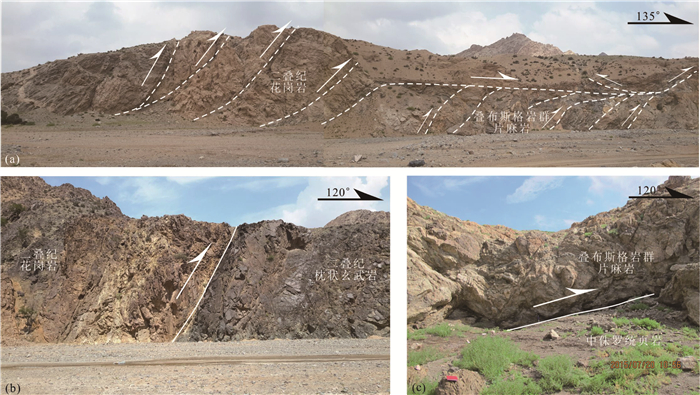

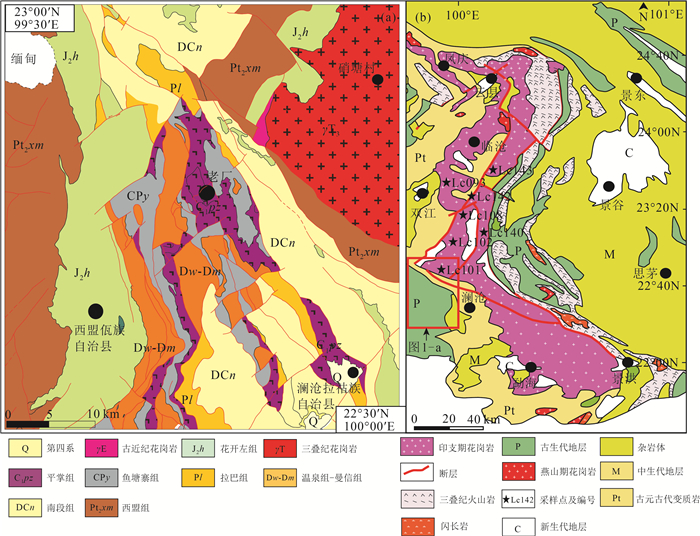

在内蒙古西乌旗迪彦庙SSZ型蛇绿岩北部新发现一套晚石炭世马尼塔埃达克岩。该埃达克岩位于兴蒙造山带东段贺根山缝合带内,岩性为花岗闪长岩和斜长花岗岩。马尼塔埃达克岩SiO2含量为61.91%~75.16%,A12O3含量为13.54%~17.42%,MgO含量为0.33%~2.49%,富钠贫钾(Na2O=4.58%~5.48%,K2O=0.40%~2.08%,Na2O/K2O=2.35~12.96),属于低钾拉斑系列和钙碱性系列岩石;富Sr贫Y(Sr=309.55×10-6~433.99×10-6,Y=3.74×10-6~14.66×10-6),相对富集大离子亲石元素(LILE)K、Rb、Sr等,亏损高场强元素(HFSE)Nb、Ta、Zr、Ti、P等;稀土元素总量偏低(35.79×10-6~70.10×10-6),轻、重稀土元素分馏明显,(La/Yb)N值为1.59~10.11,无明显Eu异常(δEu=0.91~1.51),Yb含量为0.60×10-6~1.86×10-6,符合典型埃达克岩的地球化学特征。新获得的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为315.76±0.94 Ma,表明马尼塔埃达克岩的形成时代为晚石炭世。马尼塔埃达克岩与迪彦庙SSZ型蛇绿岩、前弧玄武岩、白音呼舒奥长花岗岩等组成洋内俯冲岩石组合,表明古亚洲洋东段在晚石炭世并未关闭,处于洋内俯冲消减过程。

对白云鄂博超大型稀土-铌-铁矿田内褶皱及断层构造特征进行了剖析和总结,认为矿区内构造活动演化具有多期性,中元古代—海西期至少发育4期构造活动,包括近东西向控岩断层(F1)、近东西向逆-平移断层(F2)、近东西向褶皱和韧性剪切构造、北东向左行走滑正断层(F3),并将其对成岩成矿的影响及控制作用作了详细分析。认为:①沿白云石碳酸岩与顶底板围岩界线分布的近东西向断层控制了白云石碳酸岩的产出和矿体的形成;②白云石碳酸岩侵位之后,近东西向逆-平移断层对矿体进行了第一次破坏,导致主矿、东矿的深部矿体向东平移,钻孔WK14-01的深部矿体应为主矿深部的矿体平移所致;③成矿期后发育一期近南北向的挤压变形事件对矿体进行了第二次破坏,导致矿区白云鄂博群紧闭褶皱的形成和矿体发生透镜体化;④主矿、东矿之间的北东向左行走滑正断层对矿体进行了第三次破坏,导致主、东矿位置的错动。这些认识将对矿区深部及外围找矿工作具有重要的指导意义。

陆内变形及其构造背景是地质学研究的热点之一。阿拉善地块东北缘的狼山地区中生代以来发育多期陆内变形,是研究陆内变形的理想地区。通过在狼山地区开展1:5万构造地质填图,根据大量的野外观测、详细的测量和构造切割叠加关系,结合前人所做锆石年代学和低温热年代学工作,厘定出狼山地区自晚侏罗世以来发育6期陆内变形。断层面矢量数据反演显示不同期次构造变形形成于不同的构造应力场。先存构造和欧亚板块边缘自晚侏罗世以来不同方向的增生是控制狼山地区陆内变形的主要因素。晚侏罗世—晚白垩世,狼山地区的构造变形主要受古太平洋构造域的影响,进入新生代,狼山地区开始受到青藏高原构造演化的影响。

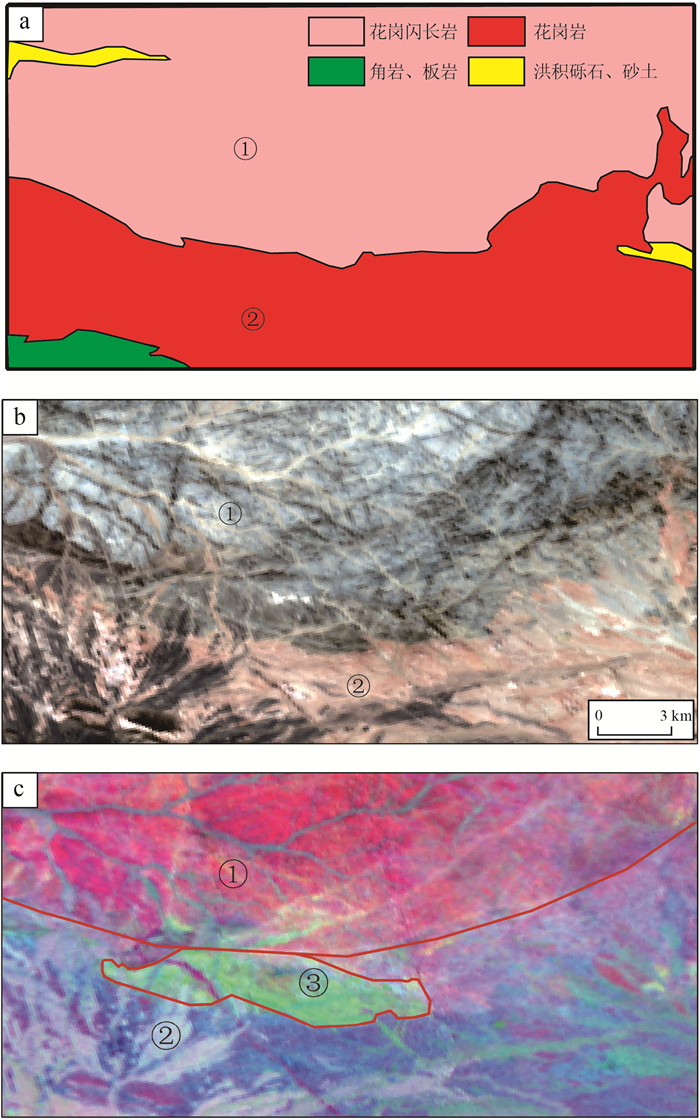

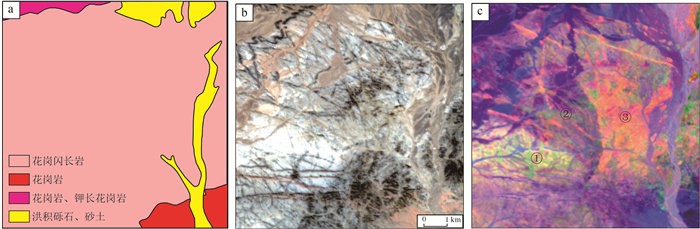

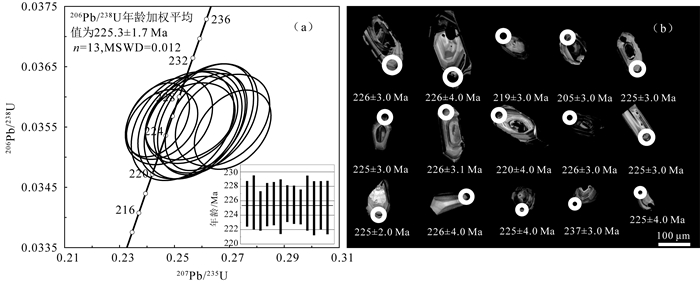

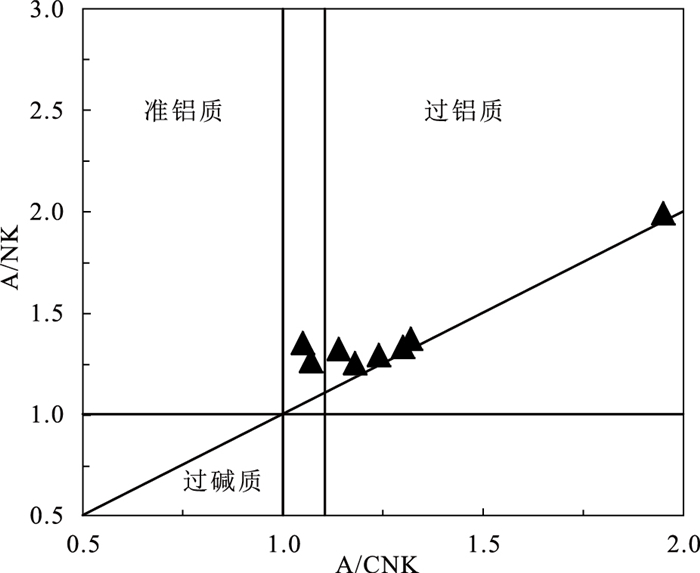

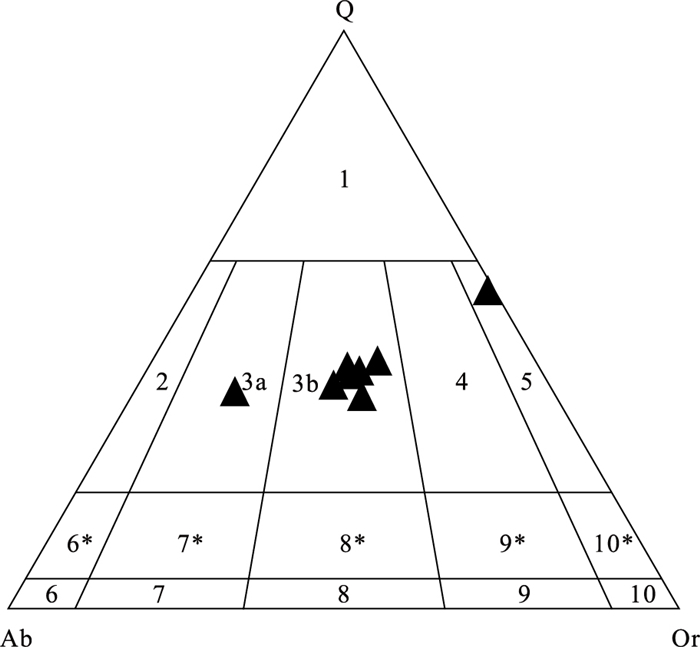

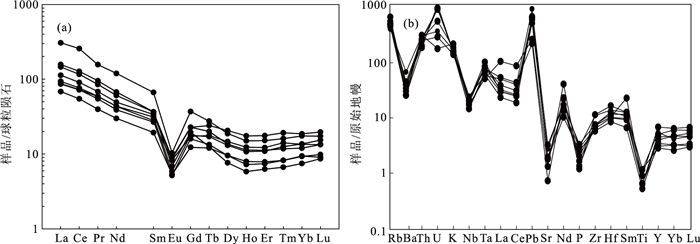

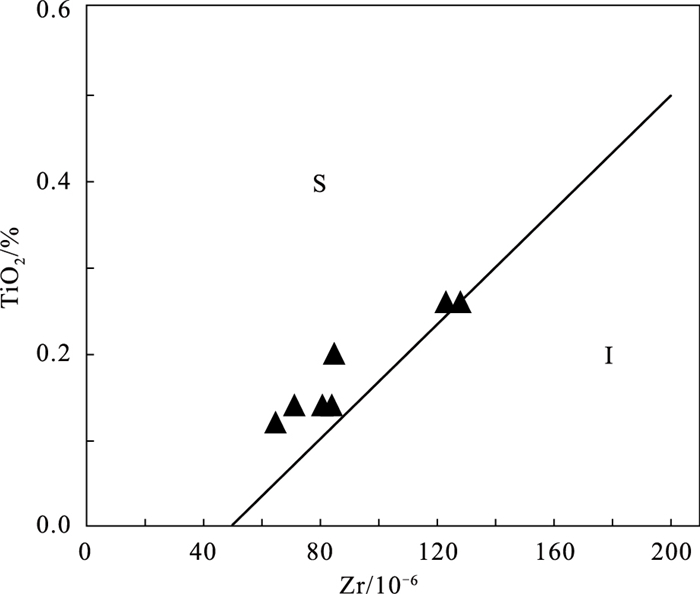

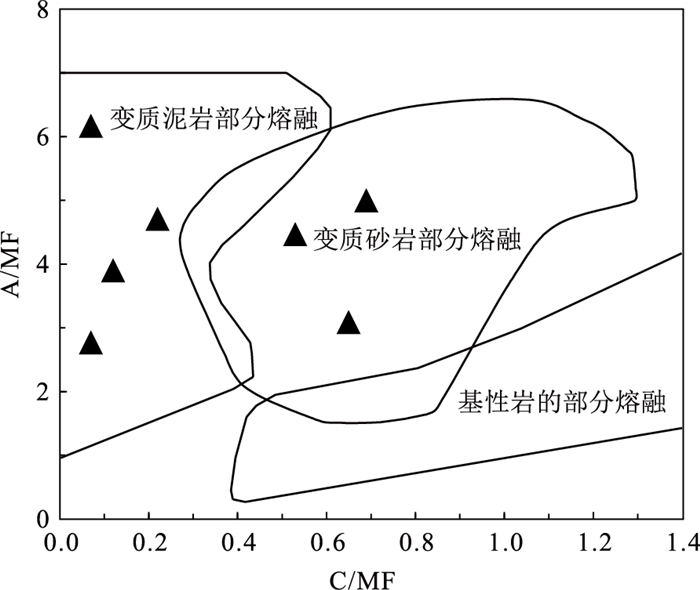

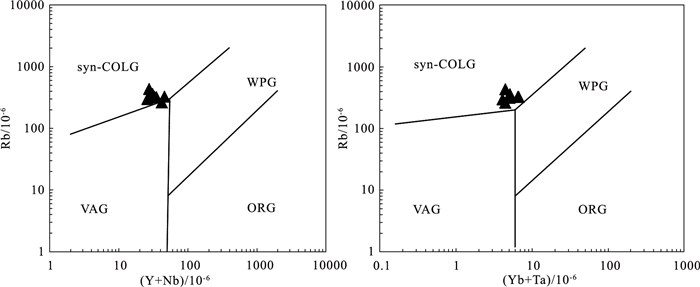

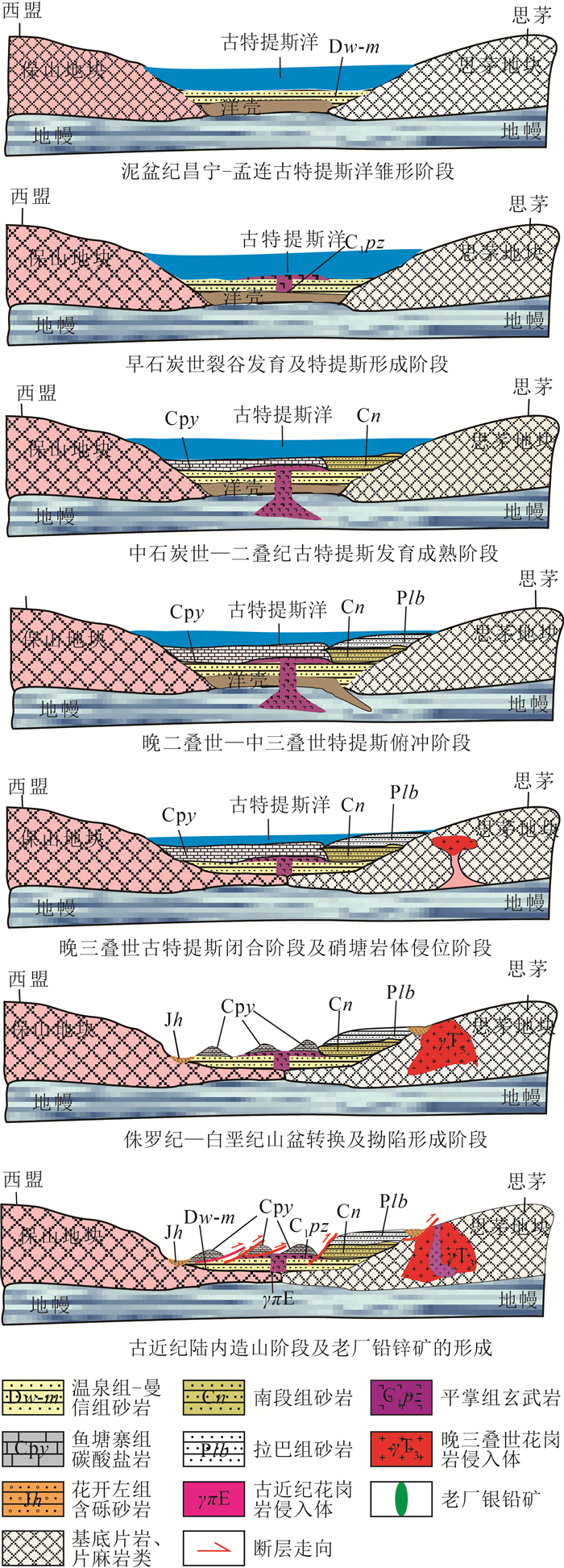

临沧花岗岩岩体(简称临沧岩体)是滇西澜沧江地区南段出露面积最大的复式岩基,也是特提斯构造域的重要组成单元,其岩石类型主要为黑云母二长花岗岩。锆石样品得出的定年结果为225.1±6.1 Ma,表明这些花岗岩类侵位于晚三叠世。临沧花岗岩的K2O/Na2O值大于1,铝饱和指数A/CNK=1.05~1.95,属高钾钙碱性过铝-强过铝质S型花岗岩。岩石总体上富集轻稀土元素((La/Yb)N=6.06~21.01),亏损重稀土元素,并显示出明显的负Eu异常(δEu=0.20~0.38)。岩石地球化学特征指示,临沧花岗岩应为昌宁-孟连古特提斯封闭过程的产物,原岩为中下地壳贫粘土的变质砂岩和变质泥岩,其Pearce构造判别图解中的同碰撞属性是对古特提斯封闭及保山-思茅地块碰撞的响应。

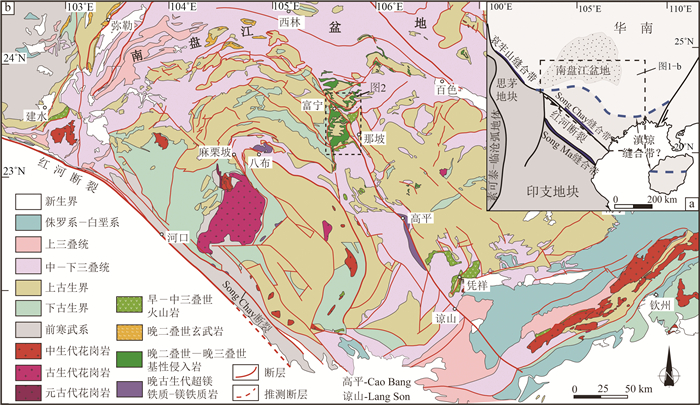

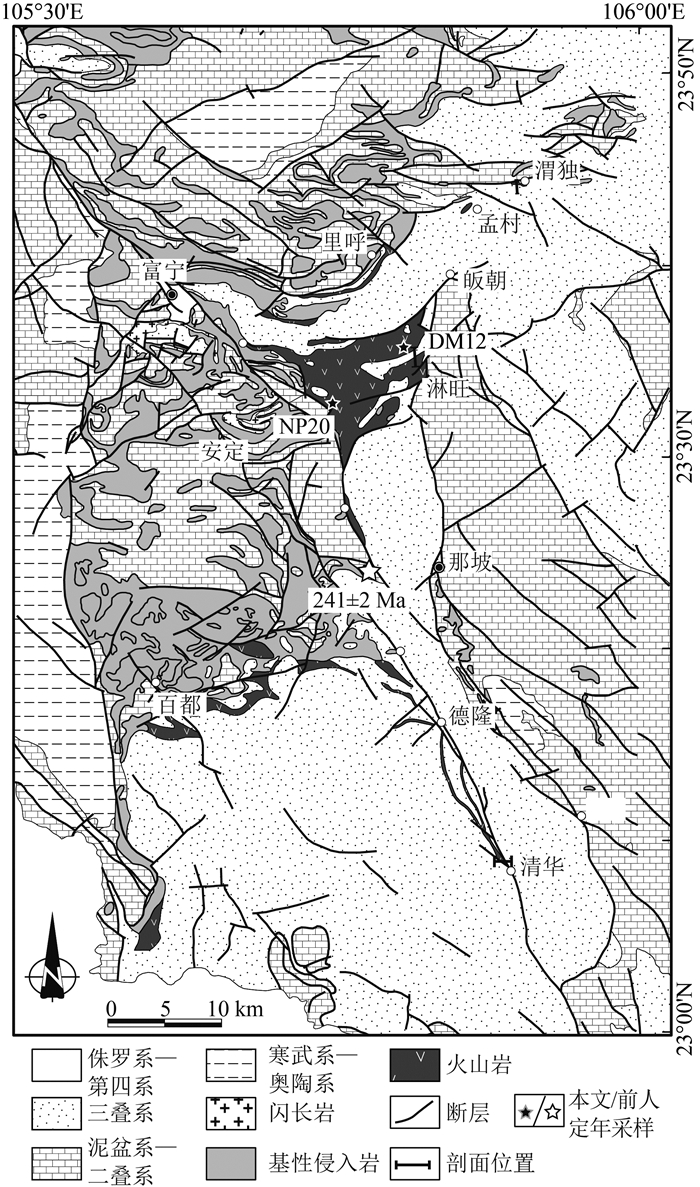

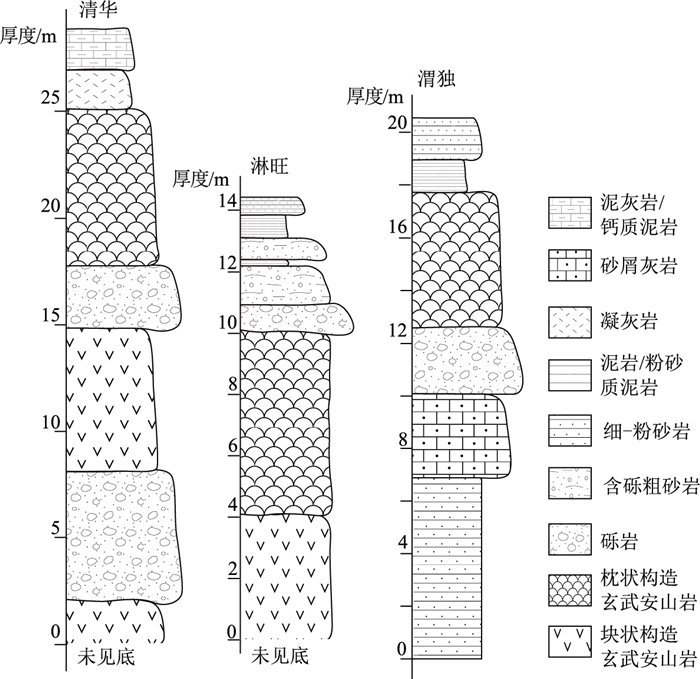

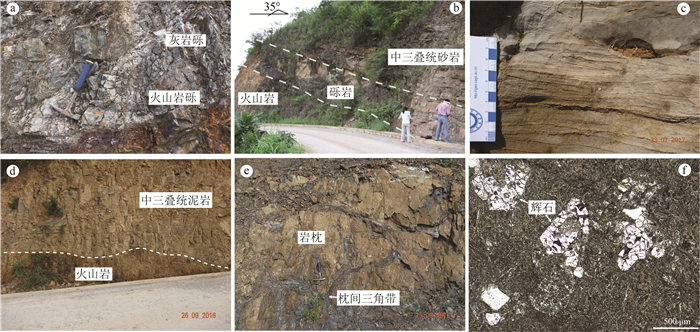

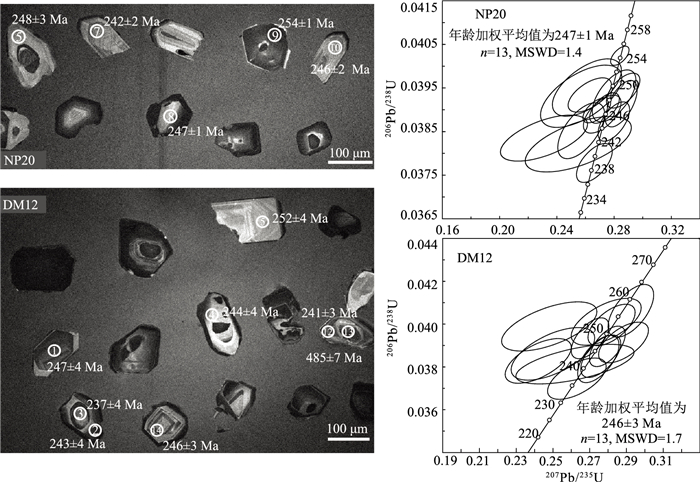

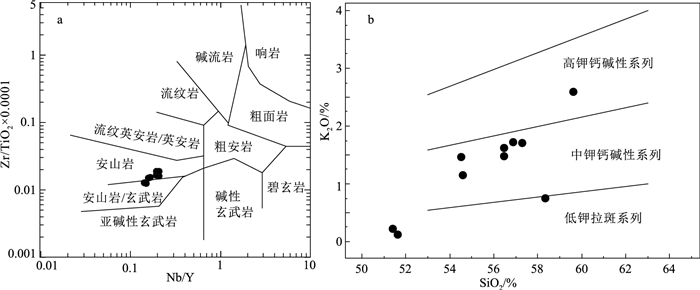

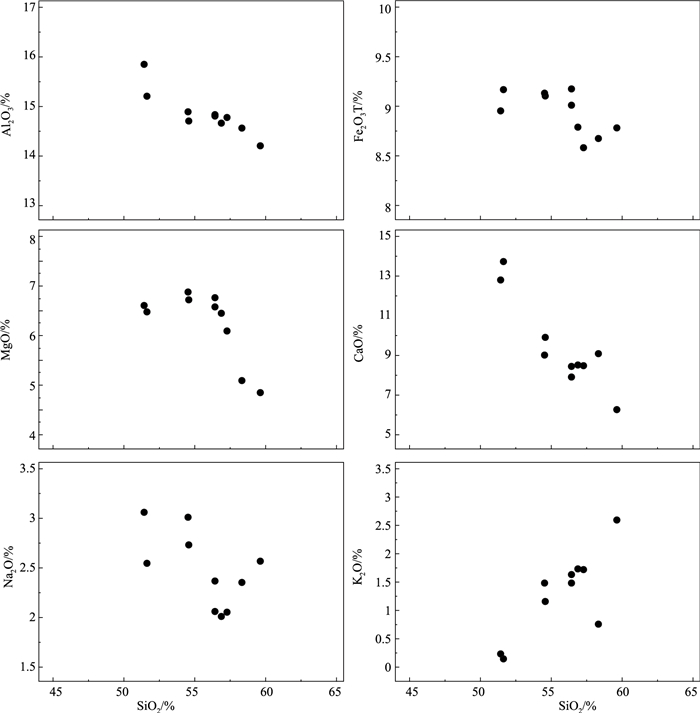

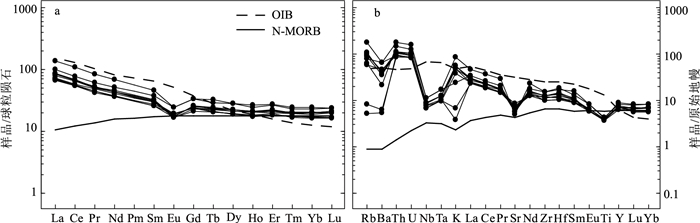

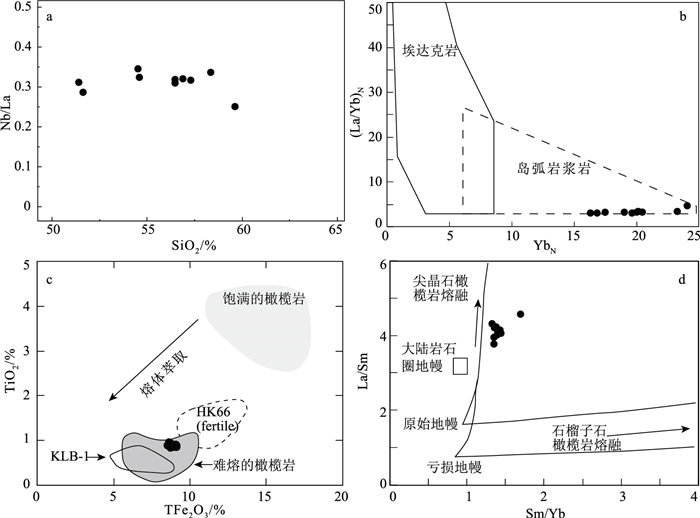

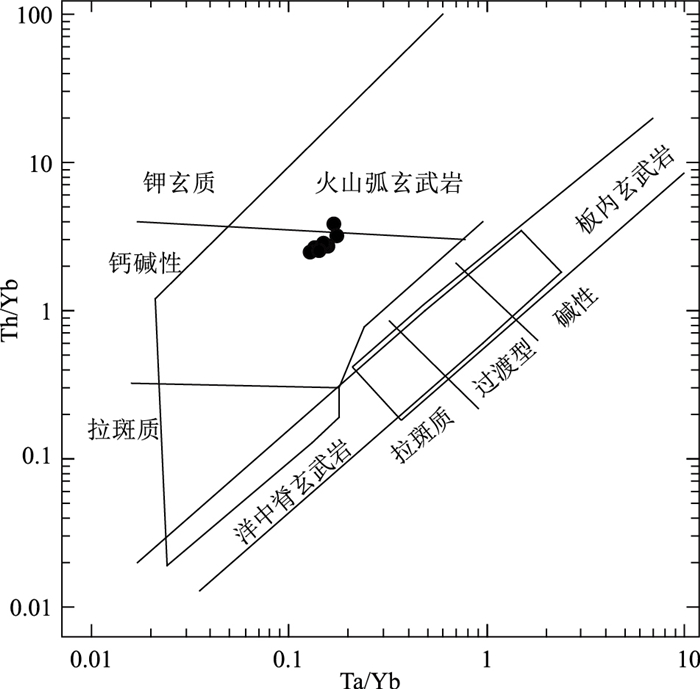

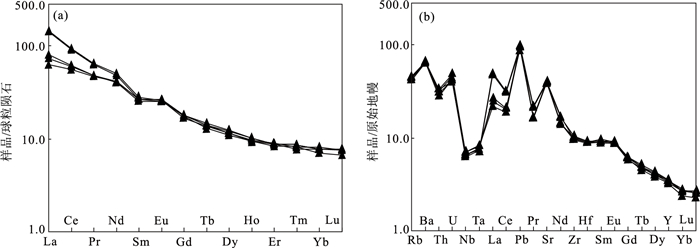

南盘江盆地南缘发育大量早—中三叠世岩浆岩和巨厚三叠系,为研究沿中越边界一带是否发生洋盆俯冲消亡过程提供了重要的岩浆-沉积证据。选取中越边界地区出露面积最大的富宁—那坡地区早—中三叠世火山岩及相关沉积作为研究对象,通过系统的地质填图和剖面测量,查明这套火山-沉积组合具有下部玄武安山岩,上覆碳酸盐岩质砾岩、含砾粗砂岩和钙质砂岩的沉积序列,与岛弧环境火山-沉积序列相似。玄武安山岩SHRIMP锆石U-Pb定年结果为247±1 Ma和246±3 Ma,与野外产于中三叠统碎屑岩之下的地质事实相符。结合前人研究成果,确定这套火山岩形成于早—中三叠世(247~242 Ma)。全岩地球化学分析结果显示,玄武安山岩富集大离子亲石元素(LILEs,Rb、Th和U)和轻稀土元素(LREE),其具有明显的Nb、Ta和Ti负异常。火山-沉积序列和火山岩地球化学特征表明,富宁—那坡地区早—中三叠世火山-沉积组合形成于与俯冲相关的弧环境。中越边界地区早—中三叠世弧火山岩与蛇绿混杂岩带的时空展布特征表明,该地区晚古生代洋盆发生了向北的俯冲消减。

对大兴安岭南段林西县以北兰家营子辉长闪长岩开展了系统的岩石学、锆石年代学和地球化学分析,以揭示该岩体的成因,并探讨大兴安岭南段早白垩世大地构造背景。锆石U-Pb定年结果表明,该岩体的形成时代为145.6±0.6 Ma,为早白垩世早期侵入体。地球化学分析结果表明,该岩体SiO2含量为53.38%~54.45%,K2O含量为1.34%~1.43%,Na2O含量为3.85%~4.05%,铝饱和指数A/CNK值介于0.8~0.9之间,属于钙碱性偏铝质岩浆岩。岩石的MgO和TFe2O3含量分别为5.44%~5.73%和7.53%~8.33%,相应的Mg#值介于36.96~38.24之间,结合斜长石的环带和辉石的包橄结构,认为岩石是幔源原始岩浆经历分离结晶作用的产物。岩石相对富集Rb、Ba等大离子亲石元素,亏损Nb、Ta等高场强元素,锆石εHf(t)介于5.4~9.0之间,指示岩浆起源于亏损的受俯冲流体交代过的岩石圈地幔。兰家营子辉长闪长岩与林西地区同时代A型花岗岩构成双峰式岩浆岩组合,指示它们是伸展环境的产物。综合区域地质资料,认为大兴安岭南段早白垩世早期岩浆岩的形成与蒙古-鄂霍茨克洋闭合引起的碰撞后伸展背景有关。

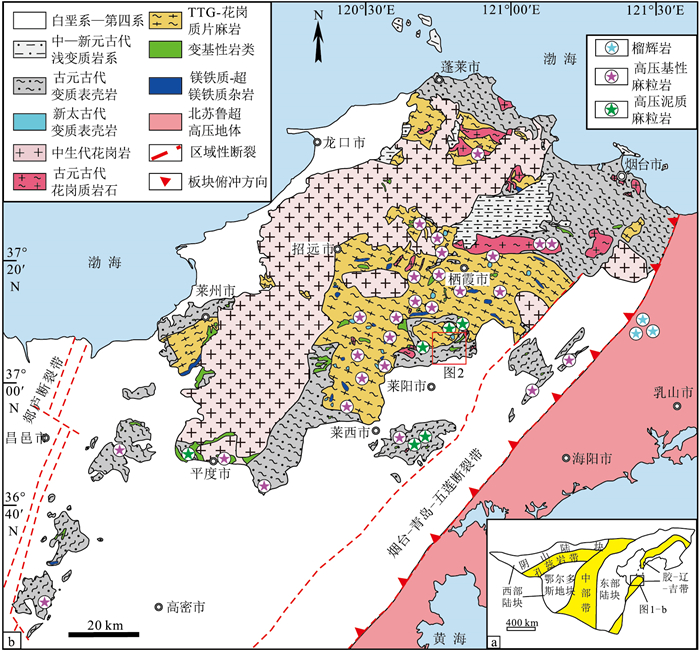

荆山群禄格庄组是胶北地体古元古代变沉积岩系最重要的组成部分之一,准确测定其原岩沉积时代与物质源区,对进一步探讨荆山群与粉子山群之间的成因关系具有重要的地质意义。以山东莱阳沐浴店地区出露的禄格庄组长石石英岩为研究对象,通过对长石石英岩中碎屑锆石内部矿物包体、阴极发光图像、LA-ICP-MS U-Pb定年与稀土元素组成的综合研究发现,沐浴店地区禄格庄组长石石英岩的碎屑锆石207Pb/206Pb年龄介于2502~1970 Ma之间,其中最小一组碎屑锆石上交点年龄为2079 Ma,结合沐浴店地区禄格庄组记录了1934 Ma变质年龄,初步限定沐浴店地区荆山群禄格庄组的原岩沉积时代为2079~1934 Ma。综合以上研究及相关数据表明,荆山群禄格庄组、南辽河群里尔峪组和集安群蚂蚁河组的碎屑锆石都具有2200~2100 Ma的单峰年龄;而粉子山群小宋组-祝家夼组、北辽河群浪子山组与老岭群达台山组都以出现大于2500 Ma的峰值年龄为特征。结合胶-辽-吉带的其他地质数据,推测粉子山群小宋组与祝家夼组沉积时可能靠近被动大陆边缘的一侧,而荆山群禄格庄组可能更靠近岩浆岛弧的一侧,二者可能属于同时异相沉积的产物。

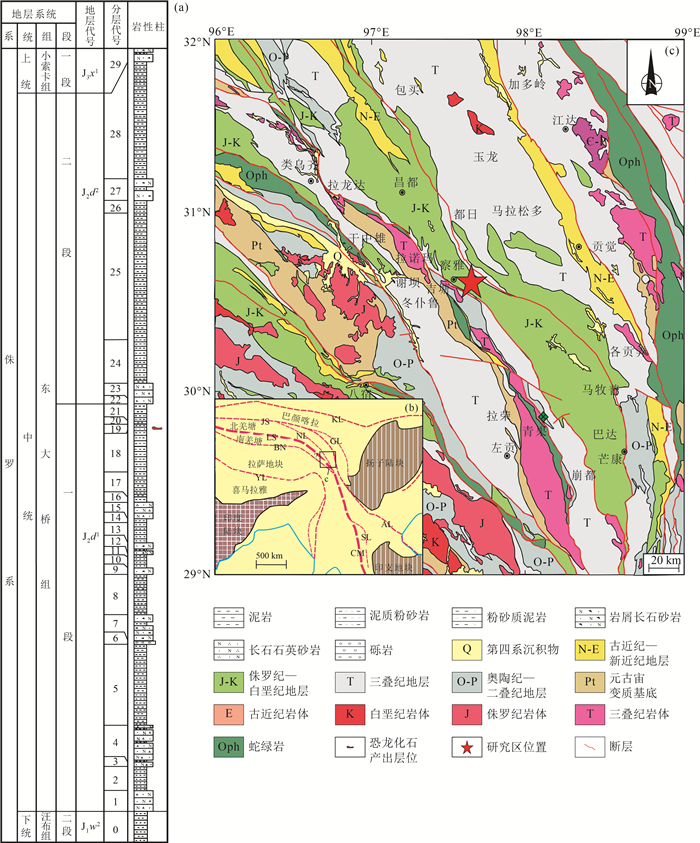

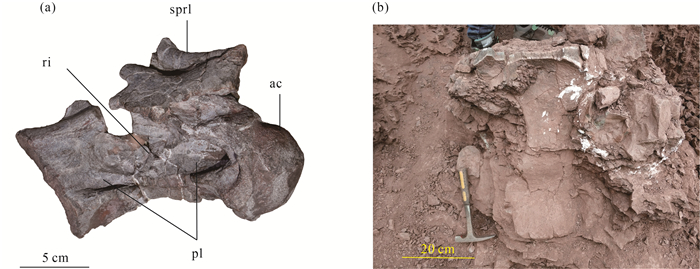

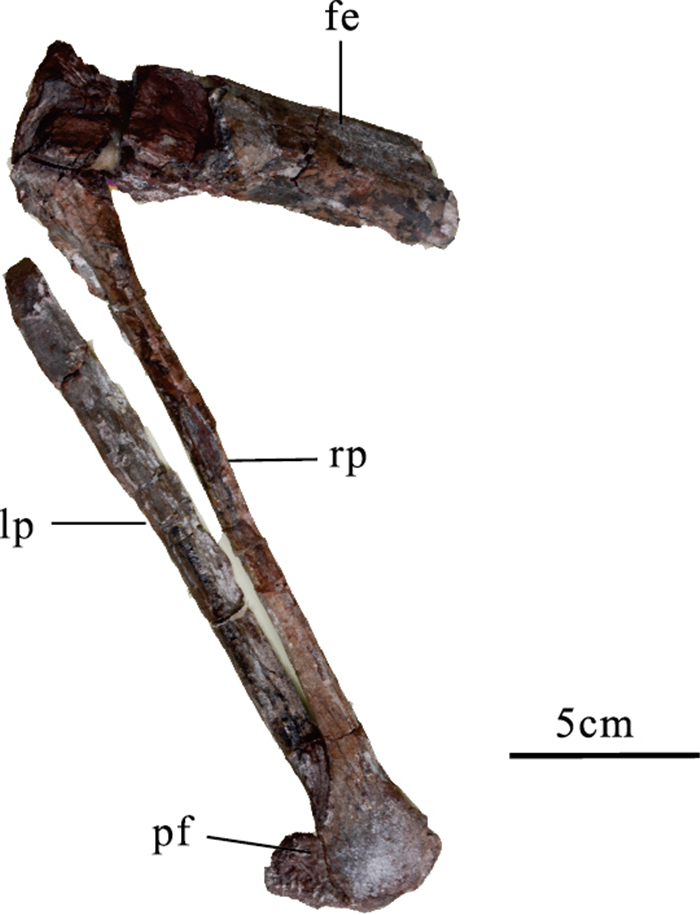

在西藏昌都市察雅地区侏罗纪红层中发现了恐龙化石,主要包括肋骨、椎体等。对其中保存较完整的蜥脚类颈椎、肩胛骨、兽脚类耻骨等进行了形态学描述。虽然目前发现的材料较少,确定种属还存在一定困难,但其丰富了侏罗纪恐龙的地理分布。该地区恐龙化石多处出露,说明恐龙化石相对丰富。对该地区恐龙化石的进一步勘查和研究,有助于进一步了解亚洲地区蜥脚类和兽脚类恐龙的早期演化和分异。