Assessment of carrying capacity of national geological environments in China

-

摘要:

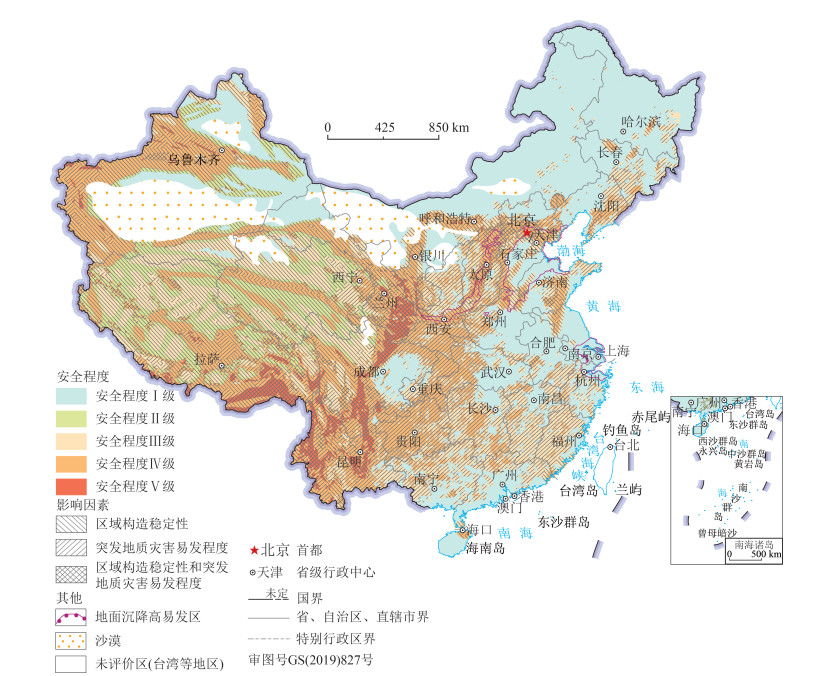

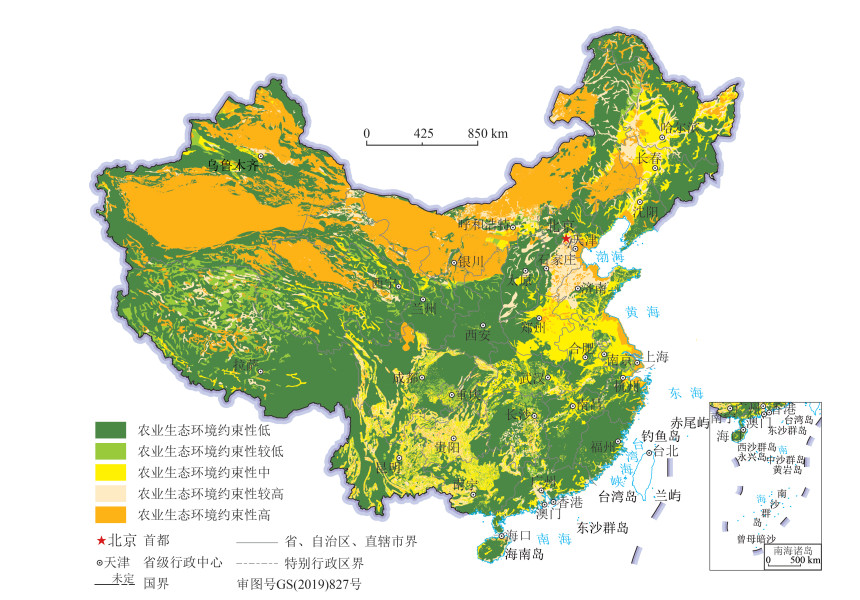

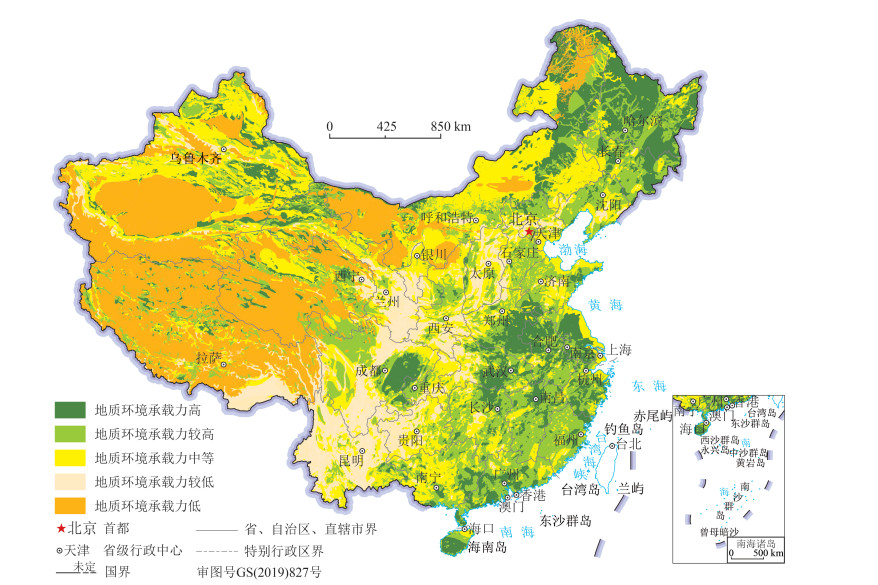

地质环境承载能力评价是国土空间规划的基础依据。在综合研究中国区域构造稳定性、地质灾害易发程度、土地荒漠化敏感性、土壤质量地球化学背景等地质环境特征与问题的基础上,结合地质环境分区,构建了差异化评价指标体系,运用基于层次分析的图层叠置法,开展全国地质环境承载能力综合评价,将地质环境承载能力分为高、较高、中等、较低、低5个等级,面积分别占国土面积的15.44%、22.43%、26.13%、11.34%、24.66%。揭示了区域地质环境限制性因素及其限制程度的差异。评价成果表明,地质环境承载能力高的地区主要分布在中国东北平原、华中地区、四川盆地等。

Abstract:The assessment of geological environment carrying capacity is the basis of the land spatial planning. Based on the comprehensive study of the characteristics and problems of the geological environment such as the regional structural stability, the prone degree of geological disasters, the sensitivity of land desertification and the geochemical background of soil quality in China, combined with the division of geological environment, a differential assessment index system is constructed, and the layer superposition method based on layer analysis is used to carry out the comprehensive evaluation of the carrying capacity of the national geological environments. The environmental carrying capacity is divided into five grades: high, relatively high, medium, relatively low and low. The area accounts for 15.44%, 22.43%, 26.13%, 11.34% and 24.66% of the land area respectively. The study of different restrictive factors and degree of regional geological environments indicates that the areas with high carrying capacity of geological environment are mainly distributed in Northeast Plain, Central China and Sichuan Basin.

-

Keywords:

- China /

- geological environment /

- carrying capacity /

- assessment /

- territory spatial planning

-

致谢: 感谢中国地质调查局、中国科学院生态环境研究中心、中国地质科学院地质力学研究所、中国地质调查局岩溶地质研究所、中国地质调查局地球物理地球化学勘查研究所、中国地质调查局航空物探遥感中心等单位领导和专家对地质环境承载能力评价成果编制给予的关心、指导和支持;新疆、内蒙古、黑龙江、辽宁、甘肃、河北、北京、河南、山东、湖北、安徽、江苏、浙江、四川、贵州、福建等省(市、区)的地质环境领域专家和相关专业技术人员在多次交流研讨中提出非常宝贵的意见和建议,在此一并表示衷心的感谢。

-

表 1 地质环境承载能力评价指标体系

Table 1 Carrying capacity evaluation index system of geological environments

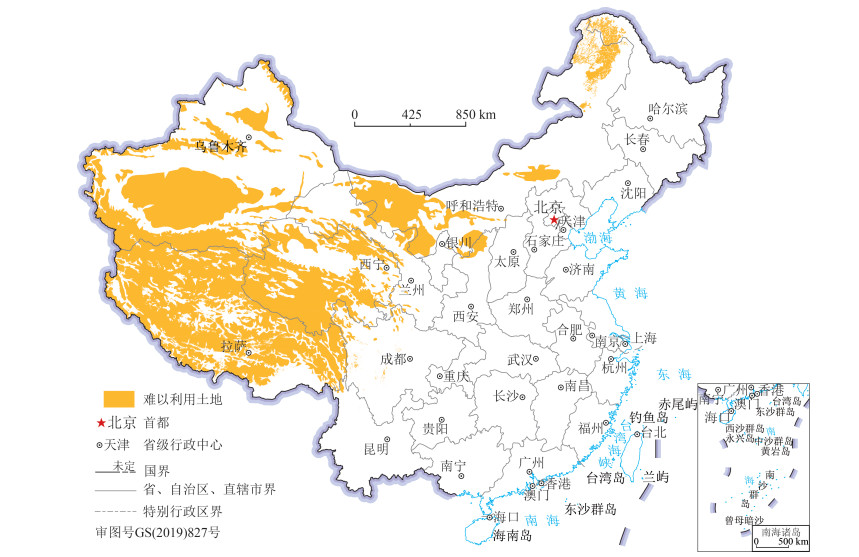

因子类型 青藏高原山地区 西北山地盆地区 西南岩溶石山区 东部平原山地区 评价指标 评价因子 强限制类 难以利用土地 永久冻土、沙漠戈壁、无人区 较强限制类 地质环境安全 区域地壳稳定性 断裂活动性、地震动峰值加速度 地面沉降 地面沉降累计沉降量 崩塌滑坡泥石流 崩滑流易发程度 岩溶塌陷 岩溶塌陷 岩溶塌陷易发程度 农业生态地质环境质量 盐渍化 盐渍化 土地盐渍化敏感性 石漠化 土地石漠化敏感性 沙漠化 土地沙漠化敏感性 土壤侵蚀 土壤侵蚀敏感性 土壤质量地球化学 土壤质量地球化学等级 表 2 地质环境承载能力综合评价分级标准

Table 2 Comprehensive evaluation grading standard of geological environment carrying capacity

表 3 全国地质环境承载能力按省级行政区面积统计

Table 3 Statistics of national geological environment carrying capacity by area of provincial administrative region

序号 省(市、区)名称 各等级面积/104km2 总计/104km2 高 较高 中等 较低 低 1 北京市 0.34 0.62 0.68 1.64 2 天津市 0.19 0.88 0.09 1.16 3 河北省 1.17 9.17 5.91 2.45 18.71 4 山西省 0.34 3.33 6.52 5.45 15.64 5 内蒙古自治区 22.36 17.67 46.05 1.20 27.35 114.62 6 辽宁省 1.34 7.79 4.10 1.24 14.46 7 吉林省 6.77 9.17 3.03 0.11 19.08 8 黑龙江省 27.95 11.35 4.27 1.63 45.21 9 上海市 0.06 0.05 0.50 0.61 10 江苏省 5.40 2.18 2.46 10.04 11 浙江省 3.93 4.39 1.76 0.01 10.09 12 安徽省 7.11 5.53 1.24 0.15 14.03 13 福建省 1.46 8.76 1.79 0.06 12.06 14 江西省 3.91 10.53 2.17 0.09 16.71 15 山东省 1.96 6.91 5.59 0.82 15.28 16 河南省 6.62 5.05 3.62 1.27 16.56 17 湖北省 5.64 5.67 4.73 2.56 18.60 18 湖南省 3.08 11.38 5.87 0.87 21.21 19 广东省 5.28 9.59 2.33 0.22 17.42 20 广西壮族自治区 4.11 9.76 9.33 0.40 23.61 21 海南省 1.74 1.09 0.51 0.01 3.34 22 重庆市 0.79 2.31 3.56 1.59 8.25 23 四川省 5.94 13.66 11.42 15.55 1.82 48.38 24 贵州省 0.14 3.13 7.15 7.17 17.60 25 云南省 0.38 3.67 10.21 23.89 0.14 38.29 26 西藏自治区 3.81 11.76 9.62 11.88 83.25 120.34 27 陕西省 0.38 4.12 8.65 6.40 1.04 20.59 28 甘肃省 4.87 6.98 11.69 10.84 6.14 40.52 29 青海省 5.06 11.45 11.54 1.85 41.67 71.58 30 宁夏回族自治区 0.05 0.20 2.56 2.37 0.00 5.19 31 新疆维吾尔自治区 14.11 14.57 57.12 7.86 69.82 163.48 总计/104km2 145.81 211.84 246.81 107.08 232.88 944.42 -

黄润秋. "5·12"汶川大地震地质灾害的基本特征及其对灾后重建影响的建议[J]. 中国地质教育, 2008, 17(2): 21-24. doi: 10.3969/j.issn.1006-9372.2008.02.007 戴福初, 李军, 张晓晖. 城市建设用地与地质环境协调性评价的GIS方法及其应用[J]. 地球科学——中国地质大学学报, 2000, (2): 101-106. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX200002019.htm 刘传正. 城镇建设中的地质环境科学利用问题[J]. 水文地质工程地质, 2015, 42(4): 1-7. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SWDG201504002.htm 殷跃平. 加强城镇化进程中地质灾害防治工作的思考[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2013, 24(4): 5-8. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGDH201304001.htm Khanna P, Babu P R, George M S. Carrying-capacity as a basis for sustainable development. A case study of National Capital Region in India[J]. Progress in Planning, 1999, 52(2): 101-166. doi: 10.1016/S0305-9006(99)00004-5

Slesser M. Enhancement of Carrying Capacity Options-ECCO: Simulation Software for Assessing National Sustainable Development. The Management of Greed[M]. Resource Use Institute, 1990.

Vliet W V. Sustainable development, global restructuring and immigrant housing[J]. Habitat International, 1996, 20(3): 346-358. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0197397596000185

Lane M. The carrying capacity imperative: Assessing regional carrying capacity methodologies for sustainable land-use planning[J]. Land Use Policy, 2010, 27(4): 1038-1045 doi: 10.1016/j.landusepol.2010.01.006

闫文晓. 地质环境条件在国土空间规划中的应用研究[J]. 上海国土资源, 2019, 40(2): 56-60. doi: 10.3969/j.issn.2095-1329.2019.02.011 文冬光, 刘长礼. 中国主要城市环境地质调查评价[J]. 城市地质, 2006, 1(2): 4-7. doi: 10.3969/j.issn.1007-1903.2006.02.002 李文鹏, 文冬光, 周爱国, 等. 汶川地震灾后重建资源环境承载能力评价——地质安全与水土资源保障程度综合评估[M]. 北京: 地质出版社, 2018. 樊杰. 国家汶川地震灾后重建规划: 资源环境承载能力评价[M]. 北京: 科学出版社, 2009. 李念春. 黄河三角洲高效生态经济区地质环境承载力评价研究[J]. 上海国土资源, 2016, 37(1): 77-81. doi: 10.3969/j.issn.2095-1329.2016.01.018 王奎峰, 李娜. 基于AHP和GIS耦合模型的山东半岛地质环境承载力评价[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(5): 224-227. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGRZ2015S1057.htm 郭轲, 王立群. 京津冀地区资源环境承载力动态变化及其驱动因子[J]. 应用生态学报, 2015, 26(12): 3818-3826. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YYSB201512035.htm 唐凯, 唐承丽, 赵婷婷, 等. 基于集对分析法的长株潭城市群资源环境承载力评价[J]. 国土资源科技管理, 2012, 29(1): 46-53. doi: 10.3969/j.issn.1009-4210.2012.01.008 黄敬军, 姜素, 张丽, 等. 城市规划区资源环境承载力评价指标体系构建——以徐州市为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(S2): 213-217. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGRZ2015S2049.htm 夏既胜, 付黎涅, 刘本玉, 等. 基于GIS的昆明城市发展地质环境承载力分析[J]. 地球与环境, 2008, 36(2): 148-154. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDQ200802009.htm 万中杰, 吴振, 王晓光. 威海市海岸带地质环境承载力综合评价研究[J]. 山东国土资源, 2017, (7): 74-79. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SDDI201707012.htm 骆延青, 赵俊三. 基于层次分析法的华坪县地质环境承载力评价[J]. 安徽农业科学, 2016, 44(21): 64-66. doi: 10.3969/j.issn.0517-6611.2016.21.022 张茂省, 岳东霞, 孙萍萍, 等. 面向县级国土空间规划的自然资源综合调查与双评价——以延安市延川县为例[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 2019, 55(3): 281-289. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LDZK201903002.htm 王欣宝, 李瑞敏, 孙超, 等. 河北省地质资源环境承载能力评价方法[J]. 地质通报, 2020, 39(1): 94-101. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200110&flag=1 魏路, 刘建奎, 肖永红, 等. 安徽省地质环境承载能力评价[J]. 地质通报, 2020, 39(1): 102-107. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200111&flag=1 张丽, 李瑞敏, 许书刚, 等. 江苏宜兴市地质资源环境承载能力评价[J]. 地质通报, 2020, 39(1): 134-140. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200115&flag=1 徐慧珍. 中国地质环境分区图[M]. 北京: 地质出版社, 2017. 王尧, 张茂省, 杨建锋. 中国地质环境脆弱性评价[J]. 西北地质, 2019, 52(2): 204-212. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XBDI201902025.htm 张晓玲. 国土空间规划实践面临的技术挑战[J]. 人类居住, 2018, 97(4): 20-22. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-RLJZ201804006.htm 孙佑海. 中华人民共和国土地管理法[M]. 北京: 法律出版社, 1998. 李春燕, 邢丽霞, 李亚民, 等. 基于ArcGIS的国土开发适宜性评价指标体系研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(S3): 175-178. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGRZ2014S3043.htm 孟晖, 张若琳, 石菊松, 等. 地质环境安全评价[J/OL]. 地球科学. http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1874.P.20190314.1015.002.html. 陈梦熊. 论生态地质环境系统与综合性生态环境地质调查[J]. 水文地质工程地质, 1999, (3): 3-6. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SWDG903.001.htm 李瑞敏, 鞠建华, 王轶, 等. 地质环境问题的地质指标体系框架及其构建方法[J]. 地质通报, 2011, 30(11): 94-99. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20111111&flag=1 杨忠芳, 奚小环, 成杭新, 等. 区域生态地球化学评价核心与对策[J]. 第四纪研究, 2005, 25(3): 275-284. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2005.03.002 孟晖, 张若琳, 石菊松, 等. 中国地质环境安全评价图[M]. 北京: 地质出版社, 2017. 张飞涟, 张涛. 基于GIS的图形叠置法在城镇市政设施投资项目环境影响后评价中的应用[J]. 城市勘测, 2007, (1): 28-31. doi: 10.3969/j.issn.1672-8262.2007.01.009 吴小萍, 杨晓宇, 冉茂平. 基于图形叠置法的铁路选线环境影响综合评价研究[J]. 中国铁道科学, 2004, 25(4): 125-128. doi: 10.3321/j.issn:1001-4632.2004.04.025 孟晖, 张若琳. 基础地质环境分析与国土开发安全评价. 中国地质环境监测院, 2014.

下载:

下载: