Oil and gas resources of shale formation orderly accumulation and coexistence as well as its prospecting significance: A case study of Chang 7 shale formation in Ordos Basin

-

摘要:

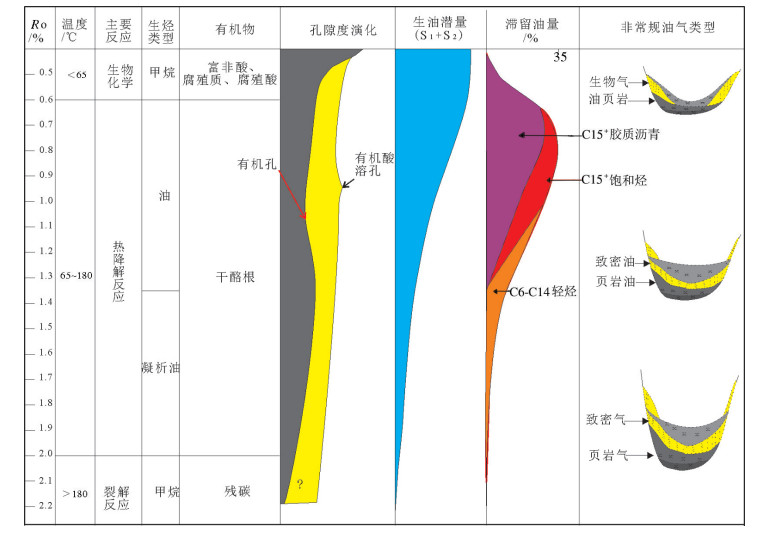

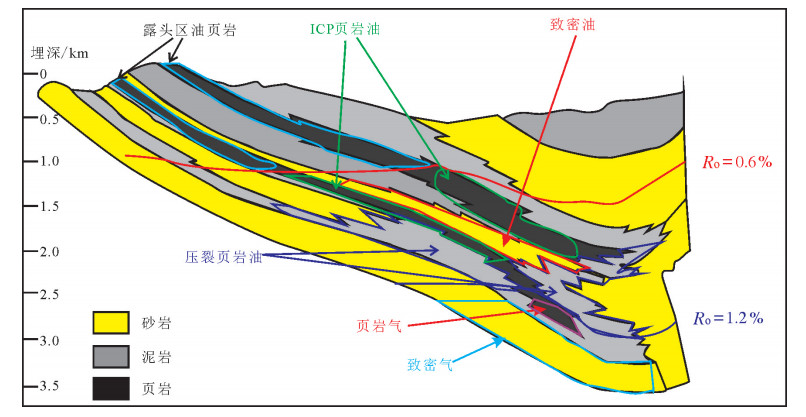

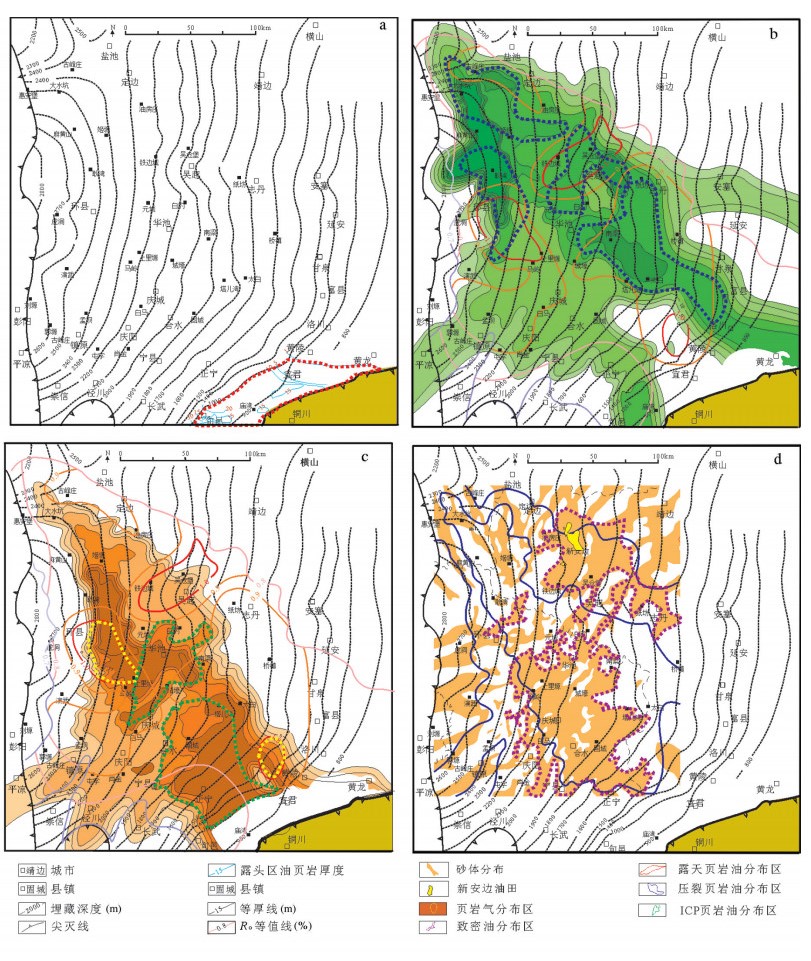

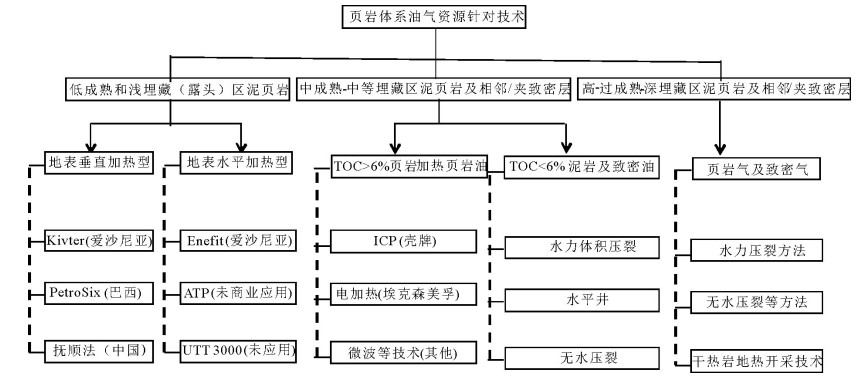

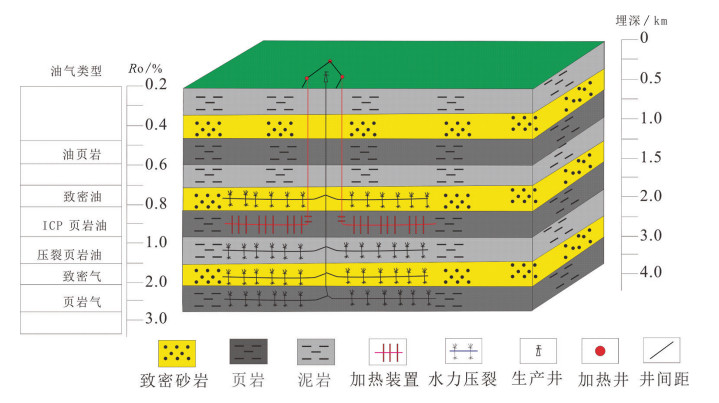

页岩层系内的非常规油气已成为全球油气勘探开发的热点,这些资源的形成与富有机质页岩密切相关,形成演化有序、空间分布上共生。目前的研究通常按非常规油气类型单独进行,尚未从页岩层系整体角度考虑各类油气资源的分布规律。在大量调研国内外页岩层系油气资源分布规律的基础上,提出页岩层系油气资源有序共生,并以鄂尔多斯盆地长7页岩系为例进行解剖,按照成熟度阶段、埋藏深度和有机质丰度,将长7页岩层系油气资源分成露头-浅埋藏油页岩区、中等成熟-中等埋深压裂页岩油区、中等成熟-中等埋深原位改质页岩油区、高成熟度-深埋页岩气区和紧邻-夹层致密砂岩油五大区域。基于页岩系统油气资源有序共生关系,提出页岩层系油气资源立体勘探开发的观点,以期对页岩层系非常规油气资源有效利用提供新思路。

Abstract:Shale system contains abundant unconventional oil and gas resources and has become a hot area of exploration and production. This system includes such resources as shale oil and gas, tight oil and gas, and oil shale. These unconventional resources are related to the organic-rich shale and are in orderly accumulation along with the maturity and coexistence in space. However, there is a blank in the systematic study of unconventional resources. Based on the shale system, the authors studied the world's oil and gas resources distribution and put forward the argument of the shale oil and gas resources orderly accumulation and coexistence in the shale system. Taking Chang 7 shale formation of Ordos basin system as an example, the authors used the shale oil and gas resources orderly accumulation method and divided the Chang 7 shale system resources into outcrop oil shale, moderate buried depth fracturing shale oil, moderate buried depth ICP shale oil, large buried depth shale gas and tight oil areas. Based on this understanding, the authors suggest stereoscopic exploration and development in the shale system, which will provide guidance for oil and gas resources exploration and development in the shale system.

-

SHMS(sediment-hosted massive sulphide, 以沉积岩为容矿围岩的块状硫化物)类矿床是一种极其重要的矿床类型。该类矿床是锌和铅的主要来源,分别超过世界储量的50%和60%[1]。SHMS类矿床在世界上主要分布在澳大利亚Mt.Isa-McArthur盆地、澳大利亚Curnamona克拉通、加拿大Selwyn山岭、南非Namaqualand盆地、印度Rajasthan、BeltPurcell盆地、爱尔兰Irish Midlands、德国Rhenish盆地等[2]。SHMS类矿床具有明显的时控性,多形成于古—中元古代(19~14亿年)和早—中古生代(5.3~3亿年) [3]。SHMS类矿床还具有明显的层控性,矿体均赋存在一定的地层层位中[3-4]。近年来对于该类矿床的研究又有新的进展,如黄志伟[4]认为,该类矿床既可以出现在离散板块动力学背景下的陆内裂谷、拗拉槽或被动大陆边缘裂谷,又可以出现在汇聚板块动力学背景下远离弧后的拉张断陷盆地,同生断层为其主要的控矿构造;成矿流体具有高fo2特征[5]。

德国拉梅尔斯贝格矿床是中欧华力西期最重要的SHMS类矿床之一。它的发现出于偶然,相传是在一次狩猎活动中,被一匹名为拉梅利乌斯的马刨开地面发现的,而后以这匹马的名字将该矿命名为拉梅尔斯贝格[6]。矿床的开采记录最早可以追溯到公元968年,直到1988年6月矿山才最终闭坑。矿石储量估计有2700×104~3000×104t, 平均品位为:Zn 14%、Pb 6%、Cu 2%、Au 1g/t、Ag 140g/t和重晶石20%[7]。这座矿山创造的财富是哥斯拉尔(Goslar)市发展的基础,同时也是中世纪德意志帝国的重要经济来源。现今,包括很多具有重要历史意义的地下采矿设施,以及地表的矿石处理厂在内,整个拉梅尔斯贝格矿区成为了一个博物馆,并且被联合国教科文组织(UNESCO)列入了世界文化遗产。

本文将拉梅尔斯贝格矿床作为一个SHMS类矿床的典型实例,介绍其基本地质概况、矿化特征及研究进展,以了解SHMS类矿床的主要特征,为中国开展该类型矿床的找矿勘查提供参考。

1. 区域地质背景

拉梅尔斯贝格矿床位于欧洲华力西造山带的莱茵海西期地体(Rhenohercynian terrane)(图 1)。该地体地处欧洲华力西复合拼贴地体的最北端,其北部推覆到劳亚古陆基底之上,南部与萨克森图林根(Saxothuringian)地块缝合接触。Berthelsen[9]认为,莱茵海西期地块向西延伸穿过阿登高地(Ar-dennes)一直到英格兰西南部,向东延伸到捷克共和国东北部的西里西亚—摩拉维亚一带。

哈茨地块是莱茵海西期内几个华力西地体中的一个隆起地块,由古生代沉积岩、火山岩和侵入岩构成[10],面积约90×30km2。其北部和西部以断层为界,南部和东部被二叠纪沉积岩和局部的火山岩覆盖。哈茨地块传统上被分为三大地质单元[11],即上哈茨、中哈茨和下哈茨。其中,上哈茨地块的沉积序列是连续的,虽然厚度和岩相在侧向上有很大的变化,但是并没有角度不整合或沉积不整合。拉梅尔斯贝格矿床位于上哈茨地块的西北角(图 1)。

上哈茨地块中的地层包括下泥盆统埃姆斯阶(Emsian)、中泥盆统艾菲尔阶(Eifelian)、中泥盆统吉维特阶(Givetian)、上泥盆统和下石炭统。埃姆斯阶总体上称为科尔贝格砂岩,由一系列中厚层状云母粉砂岩、砂岩和石英岩构成;艾菲尔阶的威森巴赫页岩(Wissenbach Shale)可以分为2个单元,下部单元由一系列薄-中厚层状细粒砂岩、粉砂岩和页岩构成,上部单元主要为深灰色页岩[7];吉维特阶由瘤状灰岩的压缩层序构成,深海光壳节石也越来越普遍;上泥盆统由厚约20m的深灰色微晶灰岩组成,之后逐渐沉积了泥质岩,反映了当时平静的沉积环境;下石炭统底部发育一套含大量黄铁矿的黑色页岩(明矾板岩或明矾页岩),在其之上沉积有燧石序列。

哈茨地块的泥盆纪—石炭纪沉积岩在华力西造山运动期间发生了变形,泥盆纪建造呈现一北西向褶皱,在晚石炭世变形达到最高峰,同时伴有低级变质作用(葡萄石-绿纤石[12])。同时,以辉绿岩为代表的区域火山活动发生在中泥盆世和晚泥盆世,在沉积岩中出现了部分层状凝灰岩,也反映了当时的火山活动。在页岩当中还普遍发育轴面劈理,劈理的产状相对一致,走向北东40°~60°,倾向南东38°~48°。在上哈茨地块,断层近垂直,主要走向为北西西—南东东向,并且有一个明显的侧向右旋及垂直方向的移动[7]。

在中欧华力西期的古生代火山沉积岩系中,赋存许多具有重要经济价值的层控贱金属块状硫化物和重晶石矿床、兰迪尔(Lahn-Dill)型层状铁矿化,以及众多的脉状贱金属、重晶石和萤石矿床[7]。在哈茨地块,除拉梅尔斯贝格铜-锌-铅-钡矿床外,还有许多其他的矿床,主要是脉状矿床,包括贱金属、重晶石、萤石等[7]。

2. 矿床地质特征

拉梅尔斯贝格矿床赋存于威森巴赫页岩中[8]。矿化层位于西哈茨隆起和哥斯拉尔海槽之间的转折端(图 2)。含矿地层以亮灰色和暗灰色纹层为特征,产于威森巴赫页岩沉积序列中的深灰色页岩中。与威森巴赫地层层序中的其他地层相比,含矿层中的碳酸盐含量明显更高,Walcher[13]认为,这些碳酸盐可能是热液成因。含矿层中含有大量的赋存在浅白色白云质纹层中的黄铁矿,这些黄铁矿以自形的颗粒状和细粒草莓状集合体产出。含矿层中Zn和Pb含量较高,但很少发现闪锌矿和方铅矿[7]。位于上哈茨地块的拉梅尔斯贝格矿床因华力西造山运动,矿化层发生褶皱,形成等斜向斜,使矿体厚度增加了一倍(图 2、图 3)。

![]() 图 2 拉梅尔斯贝格隆起到哥斯拉尔海槽横切面(据参考文献[7]修改)dmt1+2—中下威森巴赫页岩;dms—Sandband页岩;dmc—Calceola页岩;du—卡勒贝格砂岩;NL—新矿体;HW—上盘矿点Figure 2. Cross section through the Rammelsberg extending into the Goslar Through

图 2 拉梅尔斯贝格隆起到哥斯拉尔海槽横切面(据参考文献[7]修改)dmt1+2—中下威森巴赫页岩;dms—Sandband页岩;dmc—Calceola页岩;du—卡勒贝格砂岩;NL—新矿体;HW—上盘矿点Figure 2. Cross section through the Rammelsberg extending into the Goslar Through2.1 矿体特征

拉梅尔斯贝格矿床中经济价值最大的是老矿体(Old Orebody)、新矿体(New Orebody)和富含重晶石的灰色矿体(Grey Orebody)(图 3)。其他经济价值较小的矿体包括老矿体西、上盘矿点和Kniest[7]。

老矿体(包括老矿体西,是构造错断的老矿体的延伸)在走向上长约600m, 向深部延伸约300m, 厚约12m;新矿体垂深约500m, 真厚度约8m, 但由于褶皱作用使其厚度增加到约40m。新矿体是矿床中最大的矿体,铅锌储量为1930×104t, 估计品位为Pb 6%、Zn 14%和Cu 1%。该层状矿体向南东倾斜,倾角50°~60°。灰色矿体被硫化物矿体所叠覆,横向上与页岩相互穿插[14];Kniest矿体呈筒状矿化,受层控作用控制,呈菱形,长约1000m, 宽300m, 厚35m。其矿化位于老矿体的层状底板中及新矿体主要硫化物堆积往东南延伸的部分,是底板沉积物中的硅化部分,品位为Pb 1.5%、Zn 3%和Cu 1.3%。Muchez等[15]研究表明,Kniest为矿液补给带,热液流体沿Kniest向上运移并最终导致矿床的形成。Hannak[16]认为,Kniest是在华力西造山运动期间构造变形形成的与逆冲断层有关的不规则网脉。

2.2 矿物特征

拉梅尔斯贝格矿床的主要矿石矿物为黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿和重晶石,其次为磁黄铁矿、毒砂、白铁矿、磁铁矿、辉铅铋矿、黝铜矿、自然金等;脉石矿物为铁白云石、萤石、方解石、石英和绿泥石[12]。由于重结晶作用和强烈的变形,硫化物的原生结构没有很好地保存下来。

黄铁矿和闪锌矿呈草莓状产出。在块状和条带状矿石中还可见结核状的成岩期黄铁矿,以及粒级层理、滑塌构造、重荷模等沉积构造[14-16]。Sperling[14]还展示了黄铜矿沿着闪锌矿内的特殊层理方向的结晶,这种结构可以与“黄铜矿病毒”结构进行对比[17],可能标志着黄铜矿开始交代闪锌矿[18]。

2.3 矿石类型

新、老矿体中的矿石分为块状矿石(LE)和条带状矿石(BE) 2类。其中块状矿石由黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿及重晶石组成,在块状矿石内部还会出现清晰的侧向不连续的纹层;条带状矿石是一种有韵律的毫米级铁质白云石纹层(图 4-a),含细粒黄铁矿、闪锌矿和方铅矿,夹含黄铁矿的页岩。灰色矿体主要由细粒纹层状重晶石及共生的闪锌矿和方铅矿薄互层组成。Kniest矿化层由黄铜矿、黄铁矿、方铅矿和闪锌矿组成,矿石呈横切细脉状、透镜状和浸染状(图 4-b),常伴生石英、铁白云质方解石和绿泥石。

![]() 图 4 页岩中的条带状矿石(a)和Kniest矿石(b) (据参考文献[19])Figure 4. Banded ore in the shale(a)and Kniest ore(b)

图 4 页岩中的条带状矿石(a)和Kniest矿石(b) (据参考文献[19])Figure 4. Banded ore in the shale(a)and Kniest ore(b)2.4 蚀变

在拉梅尔斯贝格矿床中,容矿围岩的热液蚀变只表现为硅质和碳酸盐的少量增加,以及绿泥石矿物成分的轻微变化[7]。虽然细粒的电气石也出现在下盘岩石中,但被认为是沉积形成的[20]。含矿层与赋矿页岩中的绿泥石铁含量约为26%,但是矿体中的绿泥石铁含量会增加到37%~46%。绿泥石中的Fe/Mg值变化可能是接近热液活动中心的一个敏感指标[21]。

2.5 成矿阶段

根据详细的地质填图(图 1-c),矿体中的不同矿化类型与3个旋回有关,呈层状分布的块状矿石和条带状矿石组成了其中的2个旋回,条带状矿石和重晶石组成了另一个旋回(图 5)。Sperling[14]描述了Cu在核部和LE1及LE2底部富集的垂向分带特征。一些透镜状的重晶石矿产在LE1和上覆的BE2层之间的接触带上。同时,在老矿体的西缘和新矿体的东缘,发育一条富含重晶石的矿带。上覆BE3层在横向上的发育很局限,标志着新矿体中金属硫化物沉淀的结束。富含重晶石的层状灰色矿体在BE3层上方约6m产出,是该地区最后一期热液事件的产物[7]。位于新、老矿体东南边缘下盘的Kniest带富集石英,同时有锌铜矿化,标志着这种分带模型一直延伸到下盘[7]。此外,少量细脉状和浸染状硫化物产在块状硫化物下方300m处的Calceola页岩中。

![]() 图 5 拉梅尔斯贝格矿床中不同矿石类型旋回(据参考文献[7]修改)Figure 5. Different ore types in the Rammelsberg deposit

图 5 拉梅尔斯贝格矿床中不同矿石类型旋回(据参考文献[7]修改)Figure 5. Different ore types in the Rammelsberg deposit2.6 成矿年龄

拉梅尔斯贝格矿床的矿化年龄可以通过对威森巴赫页岩中古生物的研究推算出来。Reinaldo[8]对威森巴赫页岩中大量的动植物化石(包括腕足类、头足类、双壳类、海百合、珊瑚等)进行研究后发现,拉梅尔斯贝格矿床的矿化应该发生在艾菲尔期—吉维特期,这与Large and Walcher[7]的研究结论一致。

3. 矿床地球化学

3.1 硫同位素

Anger等[22]和Nielsen[23]发表了拉梅尔斯贝格矿床不同矿化类型中黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、黄铜矿和重晶石的硫同位素数据。

黄铁矿的δ34S值变化范围为-15‰~+20‰,具有典型的成岩黄铁矿的特征。黄铜矿、闪锌矿和方铅矿中的δ34S值则较均一(5‰~10‰),块状矿石中硫化物的δ34S值为+5‰~+20‰ [7]。Nielsen[23]提供的数据表明,从Kniest到新矿体中的硫化物矿化,黄铜矿、闪锌矿、方铅矿的δ34S值逐渐变大。大部分重晶石的δ34S值为+20‰~+30‰,但Kniest中的重晶石及灰色矿体中的部分重晶石的δ34S值则较低(图 6)。

![]() 图 6 拉梅尔斯贝格矿床硫同位素数据图(据参考文献[7]修改)Figure 6. Sulfur isotope data for the Rammelsberg deposit

图 6 拉梅尔斯贝格矿床硫同位素数据图(据参考文献[7]修改)Figure 6. Sulfur isotope data for the Rammelsberg depositNielsen[23]用2个硫源来解释这些硫化物中的硫同位素数据,一个是热液成因,具有均一的δ34S值;另一个是生物成因,在矿化发生的地方细菌对海水中硫酸盐的还原作用。黄铜矿、闪锌矿和方铅矿中的硫来源于热液[23],成岩黄铁矿中的硫和重晶石中的SO42-来源于细菌对海水中硫酸盐的还原作用[14]。此外,Kniest中的重晶石是通过硫化物的氧化和溶解形成的[14],可能是其δ34S值较低的原因。

3.2 铅同位素

Doe等[24]指出,SHMS类矿床中铅同位素的形成经历了复杂的过程,包括地壳岩石在造山过程中发生熔融、沉积岩的改造、热液循环造成的沉积物的淋滤作用,以及在流体作用下发生的铅元素向矿化场所运移,是这些不同来源的铅同位素混合和均一作用的结果。

Tischendorf等[25]和Lévèque等[26]对哈茨地块的铅同位素进行了研究。由图 7可以看出,相比于哈茨地块的脉状矿化,拉梅尔斯贝格矿床中的铅同位素特征明显不同,方铅矿具有独特的铅同位素组成。此外,拉梅尔斯贝格矿床的方铅矿的铅模式年龄为340 ± 9Ma, 而地层的形成年龄约为400Ma。Tischendorf等[25]认为,华力西造山运动期间矿化岩石的变质重结晶作用造成了年龄的不同。

![]() 图 7 哈茨地块矿化层中矿石铅同位素的206Pb/204Pb和208Pb/204Pb值(据参考文献[7]修改)Figure 7. 206Pb/204Pb versus 208Pb/204Pb diagram of ore leads from mineralization bed in the Harz massif

图 7 哈茨地块矿化层中矿石铅同位素的206Pb/204Pb和208Pb/204Pb值(据参考文献[7]修改)Figure 7. 206Pb/204Pb versus 208Pb/204Pb diagram of ore leads from mineralization bed in the Harz massif拉梅尔斯贝格矿床中的铅同位素具有均匀一致的特征[12],其中206Pb/204Pb变化范围为18.242~18.311,208Pb/204Pb变化范围为38.087~38.312[27],Doe等[24]提出,这种特征和略异常的模式年龄可以用铅构造模式来解释。由此可见,拉梅尔斯贝格矿床中的铅应该来源于均匀的地壳。

4. 综合性成矿模式

4.1 拉梅尔斯贝格矿床与SHMS类矿床的对比

将拉梅尔斯贝格矿床的地质特征与SHMS类矿床的典型特征进行对比(表 1),可见拉梅尔斯贝格拥有SHMS类矿床的大部分特征。

表 1 拉梅尔斯贝格矿床与沉积型块状硫化物矿床特征对比(据参考文献[7]修改)Table 1. Attributes of the sediments-hosted massive sulfide(SHMS)deposits compared with the observations at Rammelsberg对比内容 沉积块状硫化物矿床 拉梅尔斯贝格矿床 形成环境 受断层控制的盆地内的沉积岩容矿。岩相和厚度横向上的变化反映了垂直构造运动和不同的沉降速率 哥斯拉尔海槽是以断层为边界的盆地,它与西哈茨隆起之间的沉积相和厚度有明显的变化。拉梅尔斯贝格位于西哈茨隆起和哥斯拉尔海槽之间的转折端附近 与盆地演化关系 矿化发生在盆地发展的后裂谷“热沉降”阶段 中泥盆统页岩序列是在后裂谷热沉降阶段沉积形成的 与岩浆活动关系 与岩浆活动在时间和空间上都有密切联系 哥斯拉尔海槽内的艾菲尔阶页岩序列中的辉绿岩岩床,含矿地层中见凝灰岩层 容矿围岩特征 容矿沉积岩:原地沉积岩是细碎屑岩和碳酸盐岩,它们都沉积在低能量环境中;异地沉积岩是在高能量环境中迅速沉积的粗碎屑岩、泥石流和砾岩,可能与同生沉积断裂活动有关 威森巴赫页岩序列中的页岩和粉砂岩反映了当时的低能量环境。局部的泥石流和松软沉积物变形 时代分布 沉积型块状硫化物矿床主要集中在中元古代和古生代 形成于泥盆纪 产出特征 块状硫化物矿化受层控产出,走向长达6km,厚度变化大。层状构造很常见 2个具有层状结构的块状硫化物矿体,一个层控重晶石矿体 筒状矿化特征 产出在块状硫化物下面的筒状矿化(脉、细脉和交代作用),可能为热液通道或者喷口 筒状矿化的Kniest带可能是层控块状硫化物的热液供给通道 品位和吨位 具有经济价值的矿体达到上千万吨的矿石量(一些元古宙矿床甚至有上亿吨矿石量),Zn+Pb品位大于10%,Cu通常并不重要 典型的具有经济价值的沉积型块状硫化物矿床,矿石储量27~30Mt,品位高,14%Zn+6%Pb,1%的Cu含量使其在沉积型块状硫化物矿床中也很少见 金属分带特征 Cu+Fe核靠近喷口,Pb和Zn分散在周围,在周边和/或者上覆有重晶石化 在块状硫化物中发现了Cu-Pn-Zn垂直分带,重晶石到处都有,但只在上覆的“灰矿”中富集 原生硫化物特征 原生硫化物主要为细粒闪锌矿-黄铜矿,并伴有磁黄铁矿和/或者黄铁矿,少量毒砂和黝铜矿 主要硫化物为黄铁矿、闪锌矿、方铅矿和黄铜矿,还有少量磁黄铁矿、毒砂、磁铁矿和黝铜矿 蚀变 常见硅化和碳酸盐化(主要为铁碳酸盐)。偶见电气石化、钠长石化、绿泥石化和绢云母化 Kniest微富集二氧化硅、绿泥石和钠长石。铁白云石是块状矿石的主要成分之一,菱铁矿脉也产在Kniest中 铅同位素特征 每个矿床中的铅同位素组成均一 拉梅尔斯贝格矿床的铅同位素组成均一 硫同位素特征 硫一般有2个来源:一个是热液来源,具有均一的δ34S值;另一个是生物还原海水硫,其δ34S值变化范围大。重晶石中的硫反映的是海水硫酸盐中的硫 拉梅尔斯贝格矿床中的硫有2种来源,一种是热液来源;另一种是生物成因,是细菌还原海水中硫 与大多数显生宙SHMS类矿床相比,拉梅尔斯贝格矿床相对富铜,原因目前还不清楚。富铜的源岩(如基性火山岩)和高温的矿化热液可能是主要原因,这可能与中泥盆世局部地壳破裂导致上哈茨地区产生的高地热梯度有关[28]。黄铜矿在温度低于300℃时具有可溶性[29],而高地热梯度可能会导致黄铜矿的溶解度降低,使拉梅尔斯贝格矿床的铜局部富集。

4.2 成矿物质来源

SHMS类矿床成矿流体的典型特征是成矿温度260℃,盐度8%~10%NaCl, 非常低的O2活性,非常高的CO2活性,低的H2S活性和弱酸-中性pH值[7]。尽管没有收集到拉梅尔斯贝格矿床的流体包裹体数据,但是矿物组合和硫同位素数据表明,成矿热液流体的化学特征可能与上述典型的SHMS类矿床相差不大。

SHMS类矿床热液流体的来源可以用盆地排烃模式来解释。在这个模式中,流体来源于下伏的沉积岩。对发育在封闭的孔隙中的含金属卤水来说,下泥盆统同裂谷期沉积的碎屑岩是合适的可渗透储集层。在中泥盆世,该含水层被上覆的后裂谷期沉积的页岩(威森巴赫页岩)封闭。深穿透的断层和在后裂谷伸展构造期间地热梯度的增加,使这些含金属的热液卤水被集中到喷口处沉积成矿[7]。

与盆地排烃模式不同,Russell[30]通过对一些典型SHMS类矿床的研究,认为SHMS类矿床形成于海底热液对流系统中。他把该系统分为3个阶段:早期低温阶段,流体和地壳矿物之间未达到平衡,只有Fe、Ca、Mn、Zn和部分Si被溶解;中期阶段,对流核下渗,温度升高,流体和黄铁矿达到平衡;晚期阶段,在最理想的条件下,对流核渗透到底部为止,流体温度继续升高,体积继续增大,这时Pb、Zn、H2S,甚至是Cu的溶解度都会提高。这种情况下形成的矿体会随着地层层序的上升,Cu含量逐渐增加。

Goodfellow等[31]提出了SHMS类矿床成矿流体的3种来源:① 来源于含有蒸发岩的泥质沉积物的埋藏作用和压实作用;② 来源于含有高盐度含水层的沉积序列;③ 来源于达到海侵点的裂谷沉降。

4.3 SHMS类矿床的成矿模型

大多数人认为,SHMS类矿床是同生沉积的[12,28,31],形成于喷流沉积的环境中(图 8)。此类矿床模型有以下特征[32]。

(1) 闪锌矿-方铅矿-黄铁矿-重晶石矿化呈层状分布,细层状硫化物在单一地层中横向延伸,同时含有沉积构造,例如粒级层理、交错层理、硫化物碎屑等。

(2) 硫化物层全部由热液矿物组成,夹层由少量同源的热液矿物组成,硫化物层和夹层之间接触界线截然。

(3) 硫化物层发生不协调褶皱,上覆未发生变形的地层。横向和纵向上的金属分带与交代作用无关。此外,一些矿床中的不整合接触的底板矿化和蚀变可能为流体卸载的通道。

5. 结论

(1) 拉梅尔斯贝格矿床的铜-锌-铅-钡矿体赋存于威森巴赫页岩中,具有明显的层控特点,是典型的以沉积岩为容矿围岩的块状硫化物(SHMS)矿床。矿床形成于泥盆纪,与同生断裂活动有关。

(2) 硫同位素组成显示,拉梅尔斯贝格铜-锌-铅-钡矿床有2个硫源,一个来自热液;另一个来自细菌还原的海水中的硫酸盐。与其他SHMS类矿床相比,拉梅尔斯贝格矿床明显富铜。

致谢: 感谢邹才能院士为首席的国家973项目组及长庆油田研究院油探室成员的支持,感谢审稿专家提出的建设性意见。 -

表 1 页岩层系油气资源形成条件与甜点区

Table 1 Formation conditions and sweet areas of oil and gas resources in shale strata

资源类型 形成条件与主控因素 形成机理 甜点区 针对性技术 油页岩 形成环境为高生产力湖湾、深湖或者陆棚上升洋流缺氧带,未经过深埋和异常热事件。高生产力、还原环境及低成熟为控制因素 低成熟度富有机质页岩,原地型资源 低成熟度,浅埋藏,富有机质,高含油率(> 3.5%)页岩区 露天开采回旋炉加热生产或者半地下开采技术 裂缝油 形成条件为成熟阶段泥页岩中的构造裂缝发育区带。构造及应力释放区,成熟阶段源岩内时期主控因素 裂缝为储集空间,近源聚集型 成熟的泥页岩中,构造裂缝相对发育带 裂缝预测技术,地应力分析与成像测井技术 页岩油 形成于富有机质页岩内,矿物孔和有机质孔隙共生,成熟度和运移距离控制油的品质。主控因素为成熟度、有机质丰度及孔隙度 矿物基质和有机质孔内,源内滞留型 中等成熟阶段泥页岩中,厚度大,脆性矿物含量高 暗色泥岩开展水力压裂,高有机炭的页岩 致密油 形成条件为大面积致密岩层、临近生油阶段的烃源岩,裂缝发育区及相对高孔渗区富集。孔隙度和源储配置关系为形成的主控因素 无机矿物粒间、粒内和溶蚀孔及裂缝,近源聚集 孔隙度和渗透率相对较大区域,厚度大,脆性矿物含量高 利用ICP技术利用水平井、体积压裂、无水压裂等技术开采 页岩气 形成条件富有机质页岩内,矿物孔和有机质孔隙共生,微裂缝发育带页岩气相对高产。有机质丰度、孔隙度及矿物组成是主控因素 有机质孔、无机矿物粒间、粒内和溶蚀孔及裂缝,近源聚集 孔隙度和渗透率相对较大区域,厚度大,脆性矿物含量高 利用水平井和体积压裂以及无水压裂等技术开采 致密气 形成条件为大面积致密岩层、临近处于生气阶段的气源岩,裂缝发育区及相对高孔渗区富集。孔隙度及源储配置关系为形成的主控因素 无机矿物粒间、粒内和溶蚀孔及裂缝,近源聚集 孔隙度和渗透率相对较大区域,厚度大,脆性矿物含量高 利用水平井、体积压裂、无水压裂等技术开采 表 2 中国页岩层系源岩特征、演化阶段及非常规油气资源类型

Table 2 Source rock characteristics, evolution stages and unconventional hydrocarbon resource types of shale strata in China

发育环境 盆地地区 时代地层 面积/104km2 厚度/m 有机炭/% 成熟度/% 非常规油气资源类型 海相页岩 塔里木 寒武系玉尔吐斯组 9.2 20~180 0.5~3.5 1.4~3.8 页岩气、致密气 奥陶系萨尔干-印干组 7.5 20~120 0.5~2.5 1.2~3.0 页岩气、致密气 华北 串岭沟-下马岭组 4.3 30~70 0.19~20 1.0~1.45 页岩油、页岩气、致密气 平凉组-府君山组 3.5 35~200 0.15~4.4 0.6~3.1 油页岩、页岩油、页岩气 扬子地台 奥陶系五峰组-龙马溪组 42 20~700 0.5~25.7 2.4~4.3 页岩气、致密气 德坞组-大塘组 6 50~150 0.65~3.07 2.2~3.0 页岩气、致密气 罗富组 13 100~600 0.27~2.33 1.8~3.5 页岩气、致密气 寒武系筇竹寺组 50 50~700 0.5~22 2.33~5.12 页岩气、致密气 陡山坨组 15 10~100 0.19~2.04 2.67~4.5 页岩气、致密气 大乘寺组 3 20~100 0.42~6.0 1.7~4.6 页岩气、致密气 羌塘 夏里组 4 20~850 0.8~15.17 0.93~1.3 页岩油、页岩气、致密气 肖茶卡组 6 50~728 0.1~13.45 2.62~4.35 页岩气、致密气 陆相页岩 松辽 白垩系嫩江组 7.5 100~150 0.7~10 0.4~1.1 油页岩、页岩油、致密油 白垩系青山口组 9.2 50~609 0.5~5.4 0.4~1.3 油页岩、页岩油、致密油 渤海湾 古近系沙河街组 2.3 400~1200 0.8~33 0.3~1.8 油页岩、页岩油、致密油 古近系孔店组 0.61 200-800 0.3~7.0 0.63~2.2 油页岩、页岩油气、致密油气 鄂尔多斯 三叠系延长组 7.5 10~160 1.18~22 0.50~1.16 油页岩、页岩油、致密油 四川 侏罗系自流井-沙溪庙组 15.2 40~180 0.4~1.6 1.0~1.87 页岩油气、致密油气 三叠系须家河组 14 50~1000 1.0~4.5 1.0~2.2 页岩油气、致密油气 柴达木 新近系 1.0 200~560 0.29~1.81 0.45~0.6 油页岩、页岩油气、致密油气 古近系 0.92 300~600 0.4~3.85 0.8~0.9 油页岩、页岩油、致密油 准噶尔-吐哈 二叠系凤城/芦草沟 6.4 200~1250 1.73~34.4 0.54~1.8 油页岩、页岩油气、致密油气 水溪沟群 10 300~850 0.8~40 0.4~1.36 油页岩、页岩油气、致密油气 白碱滩组 7.5 40~300 1.0~5.14 0.52~1.4 油页岩、页岩油气、致密油气 塔里木 中下侏罗统康苏-杨叶组 10.2 42~795 0.42~6.33 0.8~2.0 页岩油气、致密油气 三叠系黄山-塔里奇克组 12.5 50~800 0.4~7.9 0.8~2.25 页岩油气、致密油气 海陆过渡

相页岩渤海湾 山西组 5 40~160 0.9~23.2 0.56~2.96 油页岩、页岩油气、致密油气 太原组 5 30~180 0.61~19.6 0.74~2.52 油页岩、页岩油气、致密油气 扬子 龙潭组 20~50 20~260 0.5~12.6 1.2~3.2 页岩油气、致密油气 梁山组 10~30 5~20 1.0~7.0 1.8~3.2 页岩油气、致密油气 鄂尔多斯 山西组 12.5 50~220 2.25~19.29 0.5~3.0 油页岩、煤层气、页岩油气、致密油气 太原组 12 20~60 3.33~23.38 0.5~2.6 油页岩、煤层气、页岩油气、致密油气 本溪组 10 10~50 0.54~11.71 0.7~2.8 煤层气、页岩油气、致密油气 准噶尔 巴山组 7.4 60~250 0.4~28.94 0.55~1.72 油页岩、页岩油气、致密油气 滴水泉组 10 100~300 0.17~26.76 0.93~1.86 页岩油气、致密油气 -

Jarvie D M. Shale resource system for oil and gas:Part2-shale oil resource systems[J]. AAPG Memoir, 2012, 97:89-119.

崔景伟, 邹才能, 朱如凯, 等.页岩孔隙研究新进展[J].地球科学进展, 2012, 27(12):1319-1325. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqkxjz201212003 Charlez P A. Conditions for an economical and acceptable development if unconventional resources out of North America[C]//11th Middle East Geosciences Conference and Exhibition.2014.

崔景伟, 朱如凯, 侯连华, 等.页岩原位改质技术现状、挑战和机遇[J].非常规油气, 2018, 5(6):103-114. doi: 10.3969/j.issn.2095-8471.2018.06.017 袁选俊, 林森虎, 刘群, 等.湖盆细粒沉积特征与富有机质页岩分布模式——以鄂尔多斯盆地延长组长7油层组为例[J].石油勘探与开发, 2015, 42(1):34-43. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syktykf201501004 邹才能, 杨智, 崔景伟, 等.页岩油形成机制, 地质特征及发展对策[J].石油勘探与开发, 2013, 40(1):14-26. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syktykf201301002 朱如凯, 白斌, 崔景伟, 等.非常规油气致密储集层微观结构研究进展[J].古地理学报, 2013, 15(5):615-623. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gdlxb201305004 崔景伟, 朱如凯, 杨智, 等.国外页岩层系石油勘探开发进展及启示[J].非常规油气, 2015, 2(4):68-82. doi: 10.3969/j.issn.2095-8471.2015.04.012 邹才能, 杨智, 朱如凯, 等.中国非常规油气勘探开发与理论技术进展[J].地质学报, 2015, 89(6):979-1007. doi: 10.3969/j.issn.0001-5717.2015.06.001 邹才能, 陶士振, 袁选俊."连续型"油气藏及其在全球的重要性、成藏、分布与评价[J].石油勘探与开发, 2009, 36(6):669-682. doi: 10.3321/j.issn:1000-0747.2009.06.001 邹才能, 杨智, 张国生, 等.常规-非常规油气"有序聚集"理论认识及实践意义[J].石油勘探与开发, 2014, 41(1):14-27. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syktykf201401002 赵文智, 何登发, 范土芝.含油气系统术语, 研究流程与核心内容之我见[J].石油勘探与开发, 2002, 29(2):1-7. doi: 10.3321/j.issn:1000-0747.2002.02.001 刘静江, 刘池洋, 王震亮.从含油气系统到成藏油气系统油气系统研究新动向[J].地质论评, 2008, 54(6):801-806. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.2008.06.009 刘池洋.沉积盆地动力学与盆地成藏(矿)系统[J].地球科学与环境学报, 2008, 30(1):1-23. doi: 10.3969/j.issn.1672-6561.2008.01.001 王香增, 张金川, 曹金舟, 等.陆相页岩气资源评价初探:以延长直罗-下寺湾区中生界长7段为例[J].地学前缘, 2012, 19(2):192-197. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dxqy201202029 杨华, 李士祥, 刘显阳.鄂尔多斯盆地致密油, 页岩油特征及资源潜力[J].石油学报, 2013, 34(1):1-11. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syxb201301001 杨伟利, 王毅, 王传刚, 等.鄂尔多斯盆地多种能源矿产分布特征与协同勘探[J].地质学报, 2010, 84(4):579-586. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dizhixb201004014 徐福刚, 李琦, 康仁华, 等.沾化凹陷泥岩裂缝油气藏研究[J].矿物岩石, 2003, 23(1):74-76 doi: 10.3969/j.issn.1001-6872.2003.01.015 Curtis J B. Fracture shale-gas systems[J]. AAPG Bulletin, 2002, 86(11):1921-1938 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/trqgy201707005

Bustin R M. Shale gas and shale oil petrology and petrophysics[J]. International Journal of coal geology.2012, 103:1-2 doi: 10.1016/j.coal.2012.09.003

Bohacs K M, Passey Q R, Rudnicki M, et al. The Spectrum of Fine-Grained Reservoirs from 'Shale Gas' to 'Shale Oil'/Tight Liquids: Essential Attributes, Key Controls, Practical Characterization[C]//IPTC 2013: International Petroleum Technology Conference. 2013.

周庆凡, 杨国丰.致密油与页岩油的概念与应用[J].石油与天然气地质, 2012, 33(4):541-544, 570. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syytrqdz201204007 崔景伟, 朱如凯, 吴松涛, 等.致密砂岩层内非均质性及含油下限——以鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7段为例[J].石油学报, 2013, 34(5):877-882. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syxb201305008 崔景伟.鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7页岩油和致密油储层表征与石油聚集机制[D].中国石油勘探开发研究院, 2013. 刘招君, 孙平昌, 柳蓉, 等.页岩能源共生矿产成矿(藏)地质条件研究[J].沉积学报, 2014, 32(3):593-600. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cjxb201403022 崔景伟, 朱如凯, 李士祥, 等.致密砂岩油可动量及其主控因素-以鄂尔多斯盆地三叠系延长组长7为例[J].石油实验地质, 2016, 38(4):536-542. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/sysydz201604018 崔景伟, 朱如凯, 吴松涛, 等.鄂尔多斯盆地长7页岩油"甜点区"优选与分布[J].中国矿物岩石地球化学学会第15届学术年会论文摘要集(4), 2015. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGKD201506004100.htm 杨华, 牛小兵, 徐黎明, 等.鄂尔多斯盆地三叠系长7段页岩油勘探潜力[J].石油勘探与开发, 2016, 43(4):511-520. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syktykf201604002

下载:

下载: