Some problems concerning measuring shale gas content of rocks with gas desorption method

-

摘要:

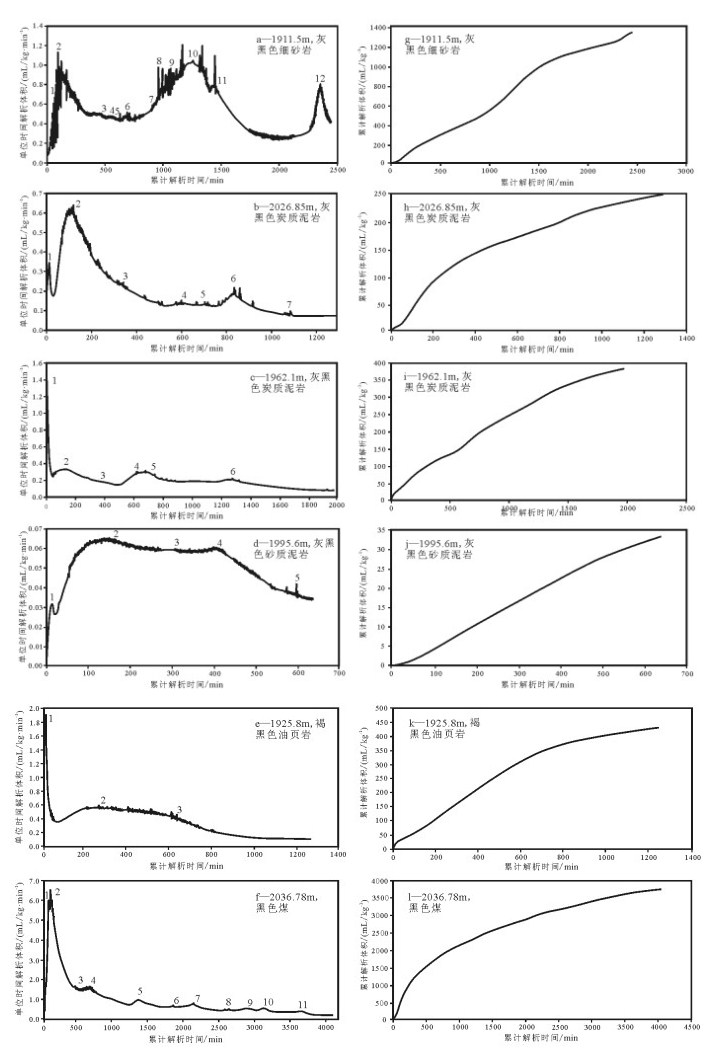

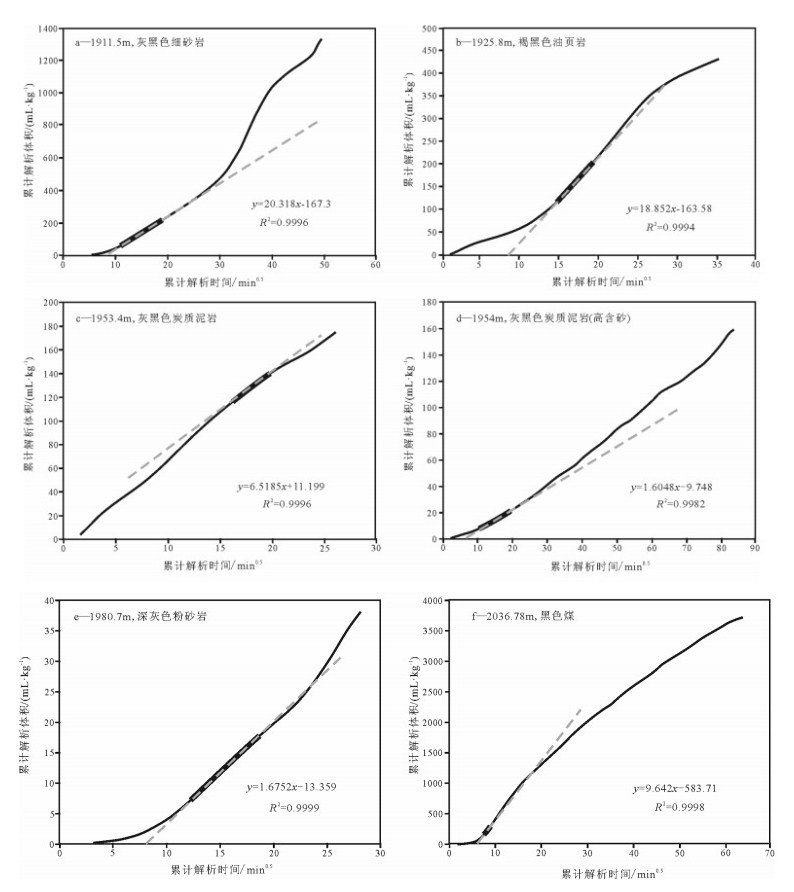

岩石含气量是页岩气资源量评价及勘探开发的关键性技术指标, 其测试技术与方法尚处于发展与完善过程中。利用恒温解析-氢火焰离子检测法对柴达木盆地柴页1井侏罗系大煤沟组不同岩性的岩心进行了页岩气解析测试, 通过对解析曲线和含气量数据分析研究发现:①页岩气解析测试的气体释放过程包括一系列的复杂解析过程, 而非简单的解吸附过程, 具有多级性, 其解析速率曲线表现出多峰性; ②岩石中吸附气的解吸量在早期恒温解析阶段遵循USBM直线规律, 这一时间段的解析数据适合于计算损失气量; ③岩石中的残余气是被岩石的物理构造所限滞的气体部分, 应该在将岩石粉碎后测定; ④将含页岩气岩心短期封存对于解析气测定结果的影响不大, 在30天内完成测试即可。这些认识对于页岩气解析测试技术方法的改进、完善与规范具有重要参考价值。

Abstract:The measurement of shale gas content using isotherm desorption method for the complex Jurassic shale-mudstone-sand-stone-coal rock system was conducted with cores from the Chaiye-1 well drilled in Qaidam Basin. According to the data achieved, methodology for measuring shale gas content of rocks with isotherm desorption method was discussed based on practice. First, the shale gas desorption curve of rocks commonly exhibits multiple desorption peaks, due to the fact that the shale gas in rock represents not only adsorbed gas but also physically bound gas, and it desorbs when the micro physical structure in the rock is altered by the desorption process. Second, the lost shale gas portion of the rocks should be restored with the desorption data achieved at the early stage, which represents desorption of adsorbed gas at a stable manner. Third, residue gas of the rocks should only be measured by cracking the rocks to powder, since it is physically enclosed in the rocks. Fourth, shale gas in cores can be measured with isotherm desorption method later after the cores are canned and sealed in the desorption chamber without unreasonably data discrimination within 30 days.

-

Keywords:

- shale gas /

- gas desorption measurement method /

- Chaiye-1 well

-

氦是一种无色、无味、不燃烧也不助燃的稀有惰性气体。在标准状态下,氦是熔点和沸点最低的已知元素。氦具有很强的扩散性、良好的导热性、低密度、低溶解度、低蒸发潜热等性质。由于其特殊的物理化学性质,尤其是其化学惰性和极低温液体的特性,具有重要的工业价值。氦目前广泛用于国防军工、航天工业、核工业、超导技术、深海潜水、激光、临床医学、工业分析、环境控制、化学工业、制冷、半导体、管道检漏、金属制造、高精度焊接、光电子产品生产等高科技领域,且随着科学技术的发展,氦的应用越来越广泛,对国家安全具有重要意义[1-4]。

目前能够作为工业利用的氦气,基本都来自以微量组分存在于天然气中的氦,当天然气藏中氦的浓度达到0.05%~0.1%时,就具有工业价值[5-6]。中国的氦资源稀缺,资源量不到世界总资源量的0.1%~0.2%[1],仅四川威远气田的氦资源得到工业利用,但因资源接近枯竭,曾一度停产,无法满足国防等高科技领域的需求。目前中国使用的氦气主要从美国进口,价格相当昂贵,且受到国际政治经济环境的严重制约,应用受到限制,因此寻找氦气资源具有重要意义。渭河盆地发现广泛的氦气资源显示,西北大学、原地矿部第三石油普查大队、西安地质矿产研究所、中石化华北分公司、长安大学等先后开展了相关研究工作,但对氦赋存状态认识不一[7-13]。目前中国地质调查局、中石化华北分公司正分别在渭河盆地开展氦气资源远景调查和矿权区勘探工作。不同赋存状态氦气资源的工业利用前景和经济性具有天壤之别。正确认识氦气资源的主要赋存状态,是评价渭河盆地氦气资源前景和准确把握勘查方向的基础。

1. 气体资源的赋存状态与利用前景

气体在自然界中的赋存状态有游离态、溶解态、吸附态和水合态。前2种的赋存状态与渭河盆地氦气资源密切相关。

目前获得广泛工业利用且具有巨大经济效益的主要是以游离态赋存的常规天然气。氦与载体气以游离态赋存于地层圈闭中,是目前最有利于工业利用、具有良好经济效益的氦赋存状态。

以溶解态赋存于地层水中的水溶气,以其资源量非常丰富而获得关注。从理论上讲,凡是已经发现油气聚集的盆地都存在水溶气资源,没有发现工业价值油气藏的盆地也可能有水溶气资源。已查明的水溶气资源量非常丰富,全世界含油气盆地中水溶气的资源量约为33837×1012m3,比常规天然气资源量多115倍[14],但多数气体在水中的溶解度低。地下水溶解气量一般为1~10m3/m3,中国东部盆地地下水溶解气量仅为1~6m3/m3。因此,水溶气资源丰度一般较低,经济性差,影响了对其进一步利用。美国能源部20世纪70—80年代,连续在墨西哥湾岸地区钻了12口探井,进行水溶气生产试验研究。试验结果表明,该区水流量低、水溶气量低,按当时的生产成本和天然气价格计算,无明显的经济效益。以吸附态为主的煤层气也获得一定的利用,水合态可燃冰的利用正在探索中。

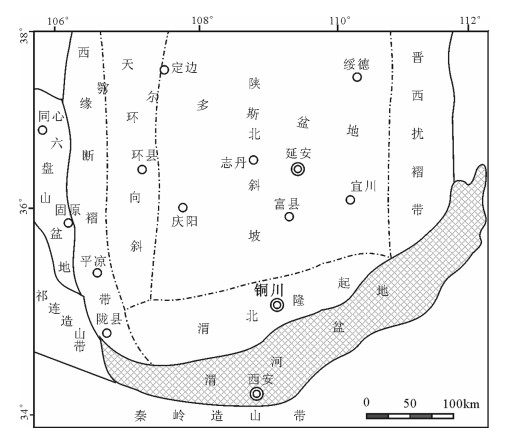

2. 渭河盆地地质概况

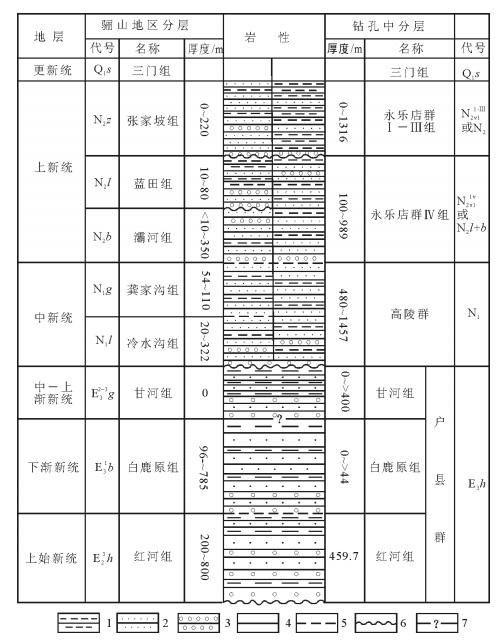

渭河盆地是一个新生代地堑盆地,地处陕西关中地区,位于秦岭山脉与陕北黄土高原之间,地质历史上属于秦岭造山带与鄂尔多斯地块的衔接部位(图 1)。盆地近东西走向,整体呈向东南突出的弧形。周缘出露地层从老到新依次有太古宇、元古宇、寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、白垩系及新生界[15-16]。新生代沉积最厚可达6000~7000m,发育古近系户县群(红河组、白鹿原组、甘河组),新近系高陵群(冷水沟组、龚家沟组)、蓝田组-灞河组、张家坡组,第四系三门组(图 2)。上始新世以来的地层,自下而上可划分为下粗上细的4个大的沉积旋回,即上始新统—渐新统(红河组-白鹿原组-甘河组)旋回、中新统(高陵群)旋回、上新统(灞河组-蓝田组-张家坡组)旋回和第四系(三门组—秦川组)旋回,各旋回之间均以不整合或假整合接触。

晚古生代和三叠纪时期,渭河盆地属华北地台南缘,地层沉积和鄂尔多斯盆地类似,晚三叠世后受秦岭造山作用影响,隆升遭受剥蚀,同时伴随大量岩浆活动,广泛发育花岗岩等富含U、Th的岩体(氦源岩),为渭河盆地氦气资源提供了重要的物质基础[17]。

3. 渭河盆地氦气资源赋存状态

3.1 地热井富氦伴生气显示

渭河盆地地热井目前主要开采新生界砂岩、砂砾岩孔隙裂隙热水,集中在西安凹陷东部的西安、咸阳及其周边地区和固市凹陷的渭南及其周边地区。早期开采以靠近第四系热水为主,井深较浅,随着地热井增加,开采深度逐渐增大。渭河盆地现有地热井300余口,最深达4005.6m,主要开采层为蓝田灞河组及高陵群热储。地热井采用混层开采,取水段一般达数百米以上。

2004年以来,渭河盆地地热井中发现了广泛的富氦天然气显示,63口井的气体样品分析结果显示,氦含量大于1%的井31口,大于2%的13口,大于3%的8口,最高含量9.226%,国内外少见;甲烷含量一般为10%~20%,个别井较高。地热井富氦伴生气的发现,引起了人们对渭河盆地天然气前景,特别是氦气资源前景的关注[7-13]。

地热井伴生气样品采集一般通过地热井出水口三通将部分地热水接入气水分离器,进行气水分离,利用排水采气法将分离的气体注入有饱和盐水的倒置玻璃瓶中,瓶口留少量盐水密封,送中石化华北分公司三普、中国科学院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心等实验室进行分析。由于气体直接从井口地热水中获得,许多研究者认为,氦等气体为水溶气,并按照水溶气的模式进行了勘查与资源评价[13]。

3.2 水溶氦前景评价

渭河盆地氦气气源条件良好[10-13],地热水资源丰富,水溶氦气资源量可观。目前,勘查深度内与水溶氦相关的新近系、古近系孔隙裂隙地热水资源量达14781.20×108m3[①],按井口气分析资料[13]及气水比测量资料(表 1),取气水比1∶10,气体中氦体积分数1%计,渭河盆地水溶氦气资源量可达14.78×108m3,资源量可观。若按供热季单井日产水1000m3,年生产100d计,250口地热井每年可提供2.5×104m3伴生氦气资源供综合利用,就资源量而言,已经达到威远气田氦气年产量的1/2,全年生产的伴生氦理论产能达到或超过威远气田曾经的氦气年产量。但对于水溶气而言,资源总量固然重要,资源质量更为重要。如果渭河盆地氦气资源仅为水溶态,按上述参数,虽然地热水伴生气氦气体积分数平均达2%,多数井富氦(0.7%),但就地热水而言,氦气体积分数平均仅为0.2%,虽然达到天然气伴生氦气的工业标准,但因增加了气水分离工序,增加了成本,其工业利用前景并不乐观。对于工业利用,相对含量只代表具有工业利用的可能性,要进行工业性开发,必须具有一定产能和相对稳定的绝对产量。根据以上参数,单井每天平均产氦量仅为2m3,作为地热水伴生气体矿产,氦气的分离、集输难题将导致其无法进行工业利用。

表 1 渭河盆地地热井气水比测量成果数据Table 1. Gas-water ratio data of geothermal wells in Weihe Basin井号 压力

/MPa温度

℃水量

/(m3-h-1)气水比

/%气体氦含量

/%备注 渭热1井 89 11.5 170 0.10 自喷 渭热4井 0.09 117 48.3 10.4 0.38 泵抽 051井 0.17 90 23.3 5.5 4.94 自喷 渭热2井 0.80 97 31.2 11.3 0.16 自喷 051家属院 0.35 92 32.4 4.9 3.37 泵抽 三普1号 0.27 74.0 4.8 2.20 自喷 三普2号 0.14 96.0 24.2 2.25 自喷 因此,如果渭河盆地氦气资源仅为水溶态,以目前的工艺技术水平,渭河盆地氦气资源无法进行工业利用。目前的工作核心不是资源勘查问题,而是分离、集输与多种资源综合利用方法。

3.3 游离态氦气赋存证据

如前所述,与其他有水有气源的盆地一样,渭河盆地具有可观的水溶氦气资源,但水溶气的性质决定了其量大而难用的尴尬处境。众所周知,目前获得广泛工业利用的天然气主要是游离态天然气,还没有发现独立的氦气藏,现在工业利用的氦赋存状态为氦与载体气(烃类或二氧化碳气)以游离态赋存于地层圈闭中,形成富氦天然气。可见,对氦气赋存状态的正确认识是准确评价渭河盆地氦气资源前景的基础。渭河盆地是否存在富氦天然气藏(游离态氦)是目前氦气资源前景评价的关键。现有资料初步表明,渭河盆地除水溶氦之外,还存在游离态氦,特别是伴生于甲烷气中的富氦天然气是目前勘探工作的重点。

3.3.1 良好的富氦天然气显示

20世纪70年代,前人在渭河盆地进行石油勘探时,于渭深13井钻遇良好的气显示,其中,蓝田组—灞河组和高陵群20个砂岩储集层段有气测异常,地球物理测井解释有17个可疑气层。经过2个阶段的气层测试,产少量天然气(208L/d,有增加趋势),第二阶段的试气曾发生“井喷”,气体自井内喷出7m多高,说明气层应有一定的压力和产能。由于工程原因,测试工作半途终止。气体组分为甲烷含量20.80%~22.9%,重烃0.09%~0.187%,氮气50%~76%,含氦气2.13%~4.14%,部分样品具较高含量的氢(最高达25.73%)[②]。渭参3井高陵群(N1gl)的2个气样均检测到0.90%的氦气[②]。

以上氦气成果不是来自于地热水分离的伴生气,而是产于富氦天然气(游离态氦)层,说明渭河局部存在富氦天然气藏。深部的蓝田组—灞河组和高陵群发育气层,与地热井伴生气高含氦层位一致,也预示了地热井伴生气至少部分来自富氦天然气层。

3.3.2 地热井伴生氦气动态监测成果

根据咸阳地区2口地热井2年多的监测数据(表 2)[13],对渭河盆地地热井伴生氦气在不同生产期的动态情况分析表明,地热井井口地热水伴生气不仅有水溶气,还有来自游离态富氦天然气层的贡献。

表 2 渭河盆地2口地热井伴生氦气动态监测数据Table 2. Associated helium dynamic monitoring data of 2 geothermal wells in Weihe Basin并号 1号井 2号井 备注 时间/月 水流量/(m3.h-1) 压力/MPa 气水体积比/% 氦气体积

分数/%水流量/(m3-h-1) 压力

/MPa气水体

积比/%氦气体积

分数/%单月 均值 单月 均值 单月 均值 单月 均值 单月 均值 单月 均值 单月 均值 单月 均值 1 122 0.19 5.15 2.16 85 0.22 6.82 2.12 供暖季 2 138 0.09 4.40 2.33 85 0.17 11.92 2.24 3 97 119 0.12 0.12 4.17 4.73 2.23 100 88 0.07 0.15 47.62 27.81 2.12 2.23 4 115 0.10 4.69 2.28 99 0.06 47.20 2.45 5 123 0.09 5.24 2.15 73 0.22 25.47 2.24 6 96 0.29 6.03 105 0.14 19.74 非供暖季 7 61 0.37 5.51 2.06 110 0.16 9.38 2.25 8 58 0.38 6.32 2.16 109 0.14 9.43 2.17 9 63 69 0.39 0.38 5.24 5.52 2.16 2.12 106 111 0.15 0.15 11.23 11.13 2.38 2.22 10 65 0.41 5.63 2.12 113 0.16 10.49 2.16 11 68 0.41 5.06 2.16 117 0.16 8.95 2.18 12 69 0.41 4.86 2.08 120 0.16 8.68 2.17 13 84 0.35 4.62 2.14 120 0.14 35.26 2.42 供暖季 14 65 0.34 4.55 2.18 84 0.06 54.82 2.52 15 80 73 0.20 0.27 3.97 4.77 2.21 2.18 120 106 0.05 0.06 43.48 50.50 2.23 2.39 16 68 0.23 5.19 2.17 70 0.06 69.52 2.31 17 67 0.21 5.51 2.19 135 0.01 49.56 2.46 18 42 0.42 5.28 2.09 60 0.25 7.63 2.24 非供暖季(有间断) 19 26 33 0.48 0.46 4.26 4.68 2.14 2.12 50 57 0.32 0.29 5.13 6.80 2.21 2.20 20 30 0.47 4.50 2.13 60 0.29 7.64 2.15 21 80 0.20 3.81 2.17 115 0.06 6.72 2.14 供暖季 22 81 0.09 4.02 2.25 120 0.04 8.99 2.22 23 82 76 0.09 0.13 4.43 4.23 2.27 2.34 115 116 0.03 0.04 27.86 24.72 2.19 2.23 24 83 0.09 4.56 2.35 120 0.03 30.02 2.17 25 55 0.17 4.35 2.68 110 0.03 50.00 2.42 平均 76.7 0.26 4.85 2.20 100.0 0.13 24.54 2.26 长期气水分离与计量结果显示:三普1号井日产水约1700m3/d,产气约70m3/d,伴生气含量(气水体积比,下同)平均为4.1%,井口压力0.07MPa;三普2号井日产水约2600m3/d,产气约1650m3/d,伴生气含量平均为63.4%,井口压力0.05MPa。

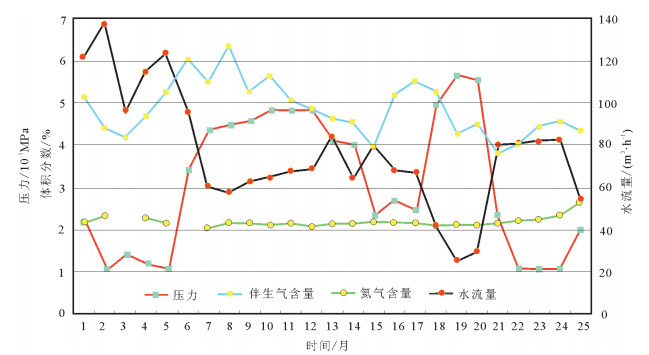

三普1号地热井伴生气含量在供暖期和非供暖期虽有波动,但总体比较稳定,最大值为6.32%,最小值为3.81%,平均4.85%(表 2)。井口压力、地热水流量在供暖期和非供暖期变化非常大,表现为供暖期水流量增大,压力减小,伴生气含量相对增加,但伴生气含量影响不明显。伴生气中氦气浓度比较稳定,最大值为2.68%,最小值为2.06%,平均2.20%(图 3)。

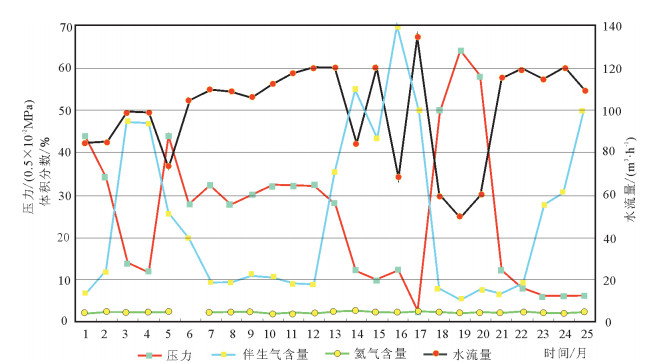

三普2号地热井伴生气含量在供暖期比非供暖期明显增高,最大值达69.52%,最小值为5.13%,相差10余倍,平均24.54%(表 2)。井口压力、地热水流量在供暖期和非供暖期变化较大。供暖期水流量增大,压力减小,伴生气含量增加。伴生气中氦气浓度比较稳定,最大值为2.52%,最小值为2.12%,平均2.26% (表 2;图 4)。

3.3.3 动态监测成果分析

从以上2口井的资料可知:①地热井伴生气稳定存在,单井伴生气在供暖期和非供暖期有所变化,2口井不尽相同,2号井含量高且变化大,1号井含量低、相对稳定;②伴生气含量与井口水流量和压力有关,压力减小时水流量增大,不仅伴生气总量增加,伴生气相对含量也增加,伴生气含量较大的三普2号井尤为显著;③伴生气中氦气浓度稳定,2口井均保持在2.2%左右,基本不受压力、产水量及含气量变化影响(表 2;图 3、图 4)。

以上2口井相距约4km,但气水比明显有很大差别,最大达20余倍。如果是水溶气,则必需是水溶气在地层中水溶解度差别大,即2口井水层压力差别巨大,而物性良好,属于相同的压力系统,有连通良好的新生界储水层。但在约4km的范围内,难以有如此大的压力差。由此说明,2号井有更好的富氦气层发育,井口气是来自小段气层产出的气混入大段水层产出的水的结果,气水比的差别是2口井气层发育不同所致。

在供暖季取水量增加,井口压力减小时,不仅伴生气总量增加,伴生气相对含量也增加,说明伴生气非水溶气。如果是水溶气,则压力相对稳定的地层水中的水溶气含量基本稳定,当产水量增加时,产气量同比例增加,气水比不应有大的变化。本次研究发现,气水比随压力变化,且略有滞后,特别是三普2号井尤为显著,差别可达数倍,说明压力下降可“解放”气层产能,压力下降时气层产出量比水层产出量增加更多,气水产出不同源,不是水溶气。也说明2号井发育更好的气层。

2口井伴生气氦气浓度稳定,均保持在2.2%左右,基本不受压力、产水量及含气量变化影响,说明2口井气层的气源相同,气体组成相近,但气层的厚度、压力等有差异,规模不同。从2口井的伴生气组分及同位素分析数据(表 3)看,2口井均为热解型煤成烃类气,含壳源氦、有机成因CO2,各类气气源相同、组成相近。

表 3 气体组分分析数据Table 3. Analytical data of gas components井名 氦气/% 3He/4He/10-8 甲烷/% δ13C1 乙烷/% δ13C2 氢气/% 氮/% CO2/% δco2 SP1 2.160 9.02±0.39 15.917 -31.2 0.061 -21.6 0.000 68.509 10.772 -15.8 SP2 2.240 9.39±0.42 12.800 -30.0 -30.0 -20.1 0.200 73.800 8.180 -14.2 3.3.4 渭新1井测试成果

渭新1井是中石化华北油气分公司2012年在渭河盆地完成的氦气预探井,完钻井深3500m,完钻层位为新近系中新统高陵群。2013年该井完成8个层段分层测试,测试层段平均压力为27.36MPa[18]。测试结果均为含氦水层,氦气含量(体积分数,下同)最低0.106%,最高可达5.812%。2015年进行了第二阶段测试,测试层为新近系上新统灞河组和中新统高陵群,射孔层段(包括第一阶段)共计40层,110.5m,射孔砂层累计厚度130m。连续72h测试结果显示,井口出水量平均27m3/h,水温90.3℃,地热水伴生气产量平均68m3/h,气水比为2.5∶1。氦气稳定含量为3.1%,最高达3.959%[19]。折算地热水中平均含氦量为7.75%,接近根据前人氦气溶解度[20]估算的测试层段地层水的平均氦气溶解度。本次测试泵挂深度仅220m,测试层为载压产气,如果加深泵挂,使可能的气层卸压产气,则气水比会进一步提高,地热水产氦量会超过地层水氦气溶解度。由于本井采用射孔完井,虽然混采层位较多,但比其他地热井筛管完井产层目的性更明确(测试目前认为的含气水层),因此气水比大幅提高,说明区内不仅水溶气广泛分布,考虑到井口地热水脱气不完全及各层段产气量和含氦率的差异性,推测部分层段发育游离态含氦气层。根据目前的测试工艺,初步估算该井年产氦气可达68m3/h×24h×300d×3.1%=1.5×104m3,具有重要的经济和社会效益。

4. 结语

渭河盆地地热井广泛伴生有国内外少见的富氦天然气显示,伴生气氦气体积分数最高达9.226%,含量之高居世界前列。由于地热井完井工艺的限制,伴生气体直接从井口地热水中获得。许多研究者[11-13]认为,氦等气体为水溶气,并按照水溶气的模式进行了勘查与资源评价,水溶气的难利用与低效益制约了进一步的资源评价与利用。已有石油井、地热井等录井、样品分析、动态监测等资料表明,渭河盆地不仅存在水溶气资源,也存在游离态氦及伴生气资源,即具有富氦天然气层(藏)。可见,渭河盆地氦气资源前景良好,发现和开发富氦天然气层(藏)具有重要的经济和社会效益,值得进一步加大调查投入。目前少量产气量较好的地热井(有气层气供应)可通过小型分离装置进行分离、提浓、提纯技术试验,探索现有地热井条件下伴生气资源的有效利用。

鸣谢: 中国地质调查局任收麦研究员、中国地质调查局油气资源调查中心包书景研究员为本项研究提供了岩心样品和现场测试条件和相关地质资料,周志、郭天旭等柴页1井项目组成员在样品采集与测试中提供了大力帮助,谨致谢忱。 -

表 1 柴页1井含气量测试岩心样品及其测试信息

Table 1 Related information of gas content tested cores of Chaiye-1 well

序号 取样并段/m 岩性 升井时间

/min暴露时间

/min开始测试前的罐内封存时间/min 1号峰结束时间

/min1 1911.5 浅灰色细砂岩 518 24 31 97 2 1921.15 灰色泥岩 375 29 30189 80 3 1925.8 褐黑色油页岩 375 12 1287 61 4 1935.34 灰黑色炭质泥岩 330 15 9 21 5 1953.1 黑色炭质泥岩 338 18 42655 48 6 1954 灰黑色炭质泥岩(高含砂) 338 34 27464 62 7 1962.1 灰黑色炭质泥岩 334 24 3618 39 8 1974.97 灰黑色炭质泥岩 353 17 2 23 9 1980.7 深灰色粉砂岩 340 376 2 24 10 1995.6 灰黑色砂质泥岩 796 14 4 20 11 2000.38 深灰色砂质泥岩 333 22 20348 46 12 2012.5 灰白色中砂岩 434 8 2535 72 13 2026.85 灰黑色炭质泥岩 342 25 6175 26 14 2036.78 黑色煤 647 16 3 61 15 2093.12 黑色煤 432 13 881 78 表 2 柴页1井部分岩心的含气量测试结果

Table 2 Hydrocarbon gas content of the cores tested

序号 取样井段

/m岩性 含气量 解析体积/(mL.kg-1) 损失体积/(mL.kg-1) 残余体积/(mL.kg-1) 残余气份额/% 损失气份额/% 损失速率/(%·min-1) 1 1911.5 浅灰色细砂岩 1325.3 514.2 2259.4 55.1 12.5 0.044 2 1921.15 灰色泥岩 286.0 128.5 124.2 23.1 23.9 0.11 3 1925.8 褐黑色油页岩 431.0 346.3 124.5 13.8 38.4 0.192 4 1935.34 灰黑色炭质泥岩 142.4 126.1 215.5 44.5 26.1 0.145 5 1953.1 黑色炭质泥岩 174.3 177.8 493.0 58.3 21 0.113 6 1954 灰黑色炭质泥岩(高含砂) 159.2 27.8 191.8 50.6 7.3 0.036 7 1962.1 灰黑色炭质泥岩 378.2 133.5 337.3 39.7 15.7 0.082 8 1974.97 灰黑色炭质泥岩 108.2 50.7 75.5 32.2 21.6 0.112 9 1980.7 深灰色粉砂岩 38.0 71.0 198.4 64.5 23.1 0.042 10 2000.38 深灰色砂质泥岩 17.4 15.2 209.1 86.5 6.3 0.033 11 2012.5 灰白色中砂岩 1569.5 1370.0 2050.5 41.1 27.5 0.122 12 2026.85 灰黑色炭质泥岩 246.8 258.1 135.0 21.1 40.3 0.206 13 2036.78 黑色煤 3710.8 3717.8 1190.6 13.8 43.1 0.127 14 2093.12 黑色煤 3198.6 1750.2 1111.2 18.3 28.9 0.126 注:损失时间=升井时间/2+暴露时间;损失速率为单位损失时间内总含气量的损失百分率平均值 -

陈永武, 王少波, 韩征, 等.页岩气资源/储量计算与评价技术规范[S].中华人民共和国地质矿产行业标准, DZ/T 0254-2014, 中华人民共和国国土资源部发布. 陈元千, 周翠.中国《页岩气资源/储量计算与评价技术规范》计算方法存在的问题与建议[J].油气地质与采收率, 2015, 22(1):1-4. 刘洪林, 闫刚, 李晓波, 等.页岩含气量测定方法[S].中华人民共和国石油天然气行业标准, SY/T 6940-2013, 国家能源局发布. 刘洪林, 邓泽, 刘德勋, 等.页岩含气量测试中有关损失气量估算方法[J].石油钻采工艺, 2010, 32(增刊):156-158. 王瑞, 张宁生, 刘晓娟, 等.页岩气吸附与解析附机理研究进展[J].科学技术与工程, 2013, 13(19):5561-5567. 赵群, 王红岩, 杨慎, 等.一种计算页岩岩心解析测试中损失气量的新方法[J].天然气工业, 2013, 33(5):30-34 薛晓辉, 岳小金, 韦巍.页岩含气量测定过程中的几点建议[J].中国煤炭地质, 2013, 25(4):27-29. 王瑞, 张宁生, 刘晓娟, 等.页岩气吸附与解析附机理研究进展[J].科学技术与工程, 2013, 13(19):5561-5567. 李玉喜, 乔德武, 姜文利, 等.页岩气含气量和页岩气地质评价综述[J].地质通报, 2011, 30(2/3):308-317. 方俊华, 朱炎铭, 魏伟, 等.页岩等温吸附异常初探[J].吐哈油气, 2010, 15(4):317-320. Bustin A M M, Bustin R M, Russel-Houston J. Horseshoe Can-yon and Belly River coal measures, south central Alberta:Part 2-Modeling reservoir properties and producible gas[J]. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 2011,59(3):235-260. Bustin A M M, Bustin R M, Russel-Houston J. Horseshoe Can-yon and Belly River coal measures, south central Alberta:Part 2-Modeling reservoir properties and producible gas[J]. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 2011, 59(3):235-260.

Ross D J K, Bustin R M. Characterizing the shalegas resource potential of Devonian-Mississippianstrata in the Western Canada sedi-mentary basin:Application of an integratedformation evaluation[J]. AAPG Bulletin, 2008, 92(1):87-125. Ross D J K, Bustin R M. Characterizing the shalegas resource potential of Devonian-Mississippianstrata in the Western Canada sedi-mentary basin:Application of an integratedformation evaluation[J]. AAPG Bulletin, 2008, 92(1):87-125.

莫修文, 李舟波, 潘保芝.页岩气测井地层评价的方法与进展[J].地质通报, 2011, 30(2/3):400-405. Montgomery S L, Jarvie D M, Bowker K A, et al. Mississippian Barnett Shale, Fort Worth basin, north-central Texas:Gas-shale play withmulti-trillion cubic foot potential[J]. AAPG Bulletin, 2005, 89(2):155-175. Montgomery S L, Jarvie D M, Bowker K A, et al. Mississippian Barnett Shale, Fort Worth basin, north-central Texas:Gas-shale play withmulti-trillion cubic foot potential[J]. AAPG Bulletin, 2005, 89(2):155-175.

Strapoc D, Mastalerz M, Schimmelmann A, et al. Geochemical constraints onthe origin and volume of gasin the New Albany Shale(Devonian-Mississippian),eastern Illinois Basin[J]. AAPG Bulletin, 2010, 94(11):1713-1740. Strapoc D, Mastalerz M, Schimmelmann A, et al. Geochemical constraints onthe origin and volume of gasin the New Albany Shale(Devonian-Mississippian), eastern Illinois Basin[J]. AAPG Bulletin, 2010, 94(11):1713-1740.

李武广, 杨胜来, 陈峰, 等.温度对页岩吸附解析的敏感性研究[J].矿物岩石, 2012, 32(2):115-120. 张金川, 薛会, 张德明, 等.页岩气及其成藏机理[J].现代地质, 2003, 17(4):466. 张金川, 金之钧, 袁明生.页岩气成藏机理和分布[J].天然气工业, 2004, 24(7):15-8. 王飞宇, 贺志勇, 孟晓辉, 等.页岩气赋存形式和初始原地气量(OGIP)预测技术[J].天然气地球科学, 2011, 22(3):501-510. Curtis J B. Fractured shale-gas systems[J].AAPG Bulletin, 2002, 86(11):1921-1938. Curtis J B. Fractured shale-gas systems[J].AAPG Bulletin, 2002, 86(11):1921-1938.

下载:

下载: