Research and application of detection methods for urban underground space resources

-

摘要:

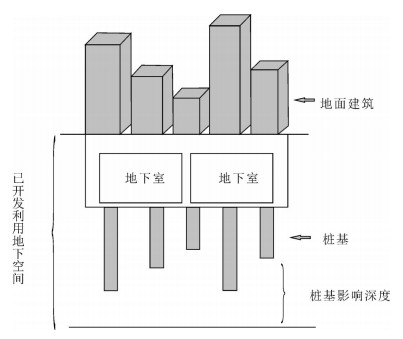

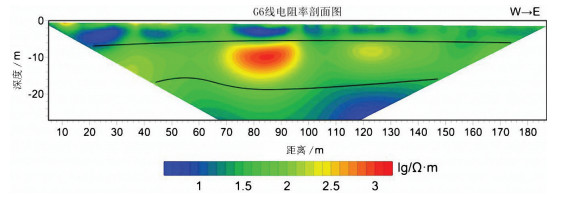

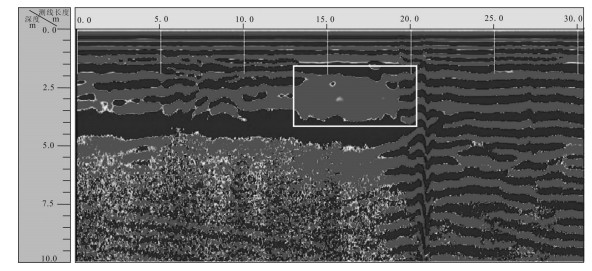

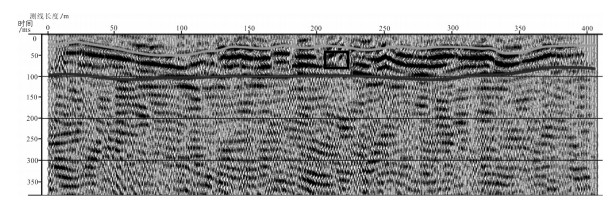

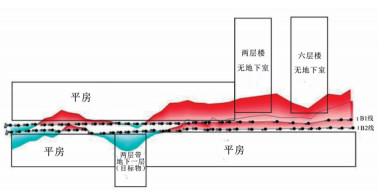

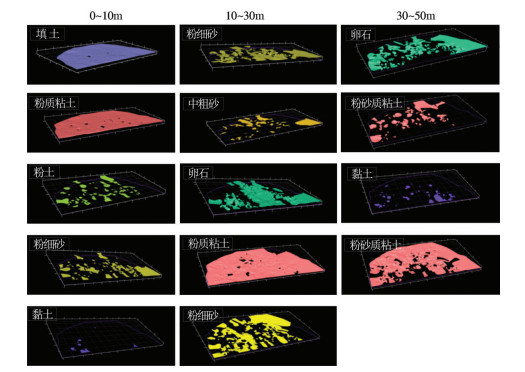

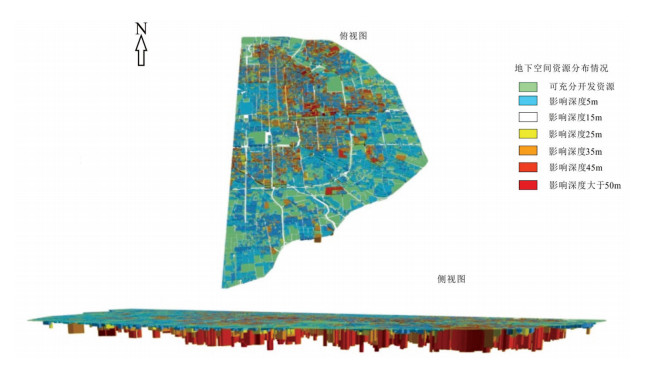

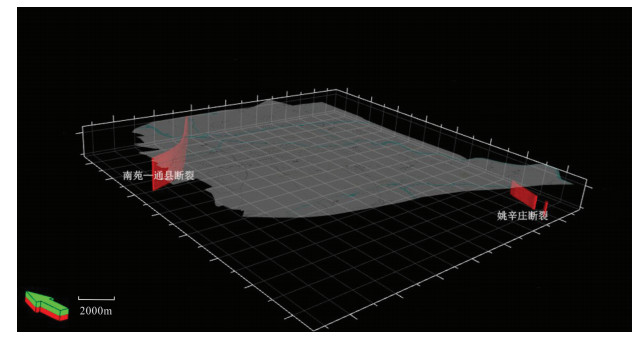

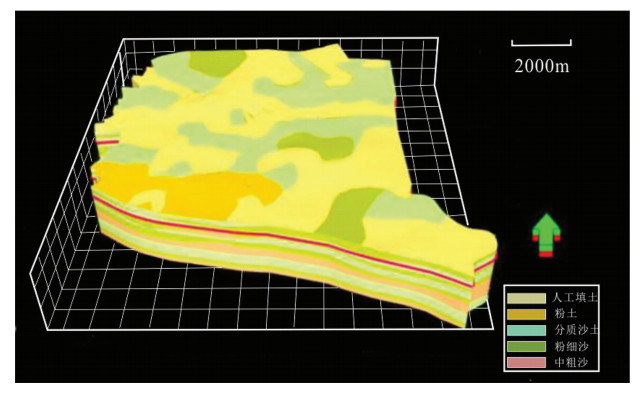

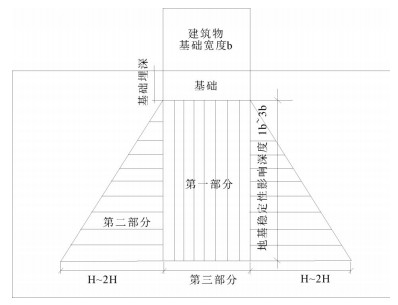

地下空间资源探测是科学合理开发利用地下空间资源的基本前提,国内各大城市相继开展了地下空间资源调查评价工作,但对地下空间资源探测方法尚未开展系统梳理。在北京城市地下空间资源调查评价工作的基础上,对地下空间资源开发利用2个阶段,即建成区和待建区地下空间资源探测对象和探测方法分别做了阐述,指出建成区的探测对象是已开发利用的地下空间资源,可以采用遥感技术解译建筑物高度,利用建筑物竖向影响深度推算已利用开发地下空间,利用物探手段(电法、磁法、重力、地震)较精确地圈定已开发利用空间;对于待建区,调查对象主要是影响地下空间资源开发利用的地质条件,可以通过相应的地质工作开展调查。最后列举了应用实例,以期为城市地下空间资源探测工作起到借鉴作用。

Abstract:The pre-exploration is the basic premise of scientific exploitation and utilization of underground space resources. Although significant investigation and evaluation have been carried out in many large cities in China, there is no published systematic summarization of exploration. On the basis of investigation and evaluation of urban underground space in Beijing, this paper describes both detection objects and methods for underground space resources in built-up areas and places to be built respectively, which represent two key steps of underground space utilization. In built-up areas in Beijing, underground space is calculated by affected depth of buildings in the vertical direction with the application of various geophysical prospecting methods, including electrical method, magnetic method, gravity detection and seismic techniques, which can define exploited underground space accurately. On the other hand, geological conditions which are likely to have impact on underground space development become the major research objects in areas to be built. In addition, a practical example is summarized to explain the concrete operation, with the expectation of providing references for related work of urban underground space resources.

-

致谢: 在地下空间资源探测方法研究中,北京市地质矿产勘查开发局蔡向民教授级高级工程师提出了有益的工作思路和方向,审稿专家对文章提出了中肯建议,在此表示衷心的感谢。

-

表 1 地面建筑高度与影响深度关系

Table 1 Relationship between ground building height and its influenced depth

建筑类型 建筑层数 建筑高度/m 桩基影响深度/m 其他地基类型影响深度/m 低层 2层 5 小于5 多层 2~6层 5~15 5~20 5~20 6~10层 15~30 20~30 25~35 高层 10~20层 30~60 30~40 35~55 20~30层 60~90 40~50 55~65 超高层 30层以上 大于90 大于60 大于80 表 2 地下空间探测的物探方法

Table 2 Geophysical prospecting methods for underground space exploration

物探方法 探测对象 探测深度 平面位置圈定的有效性 探地雷达 地下管线 地下2~5m 能准确圈定平面位置 高密度电法 地层的划分具有一定的效果浅层小型异常体及构造体都有较好显示 地下50m以内深度 由于体积效应能大体圈定平面位置 浅层地震 对地质分层有一定效果、对断裂等较大型的构造能较精准的定位,地下空间异常体 地下50~100m深度 能准确圈定平面位置 重力探测 地下室(尤其是私自开挖地下室, 可以不用入户凋查, 在周边布置测线) 能准确圈定平面位置和描述形态特征 表 3 北京地下空间资源数量

Table 3 The amount of underground space resources in build-up district of Beijing

104m3 类型 0~10m 10~30m 30~50m 已利用 87670 60140 840 可充分利用 80750 287720 402880 局部可开发利用 63110 115160 59340 不可利用 3910 7820 7820 -

北京市地质矿产局.北京市区域地质志[M].北京:地质出版社, 1991. 李华章.北京地区第四纪古地理研究[M].北京:地质出版社, 1995:1-152. 鲍亦冈, 刘振锋, 王世发, 等.北京地质百年研究[M].北京:地质出版社, 2001:1-100. 童林旭, 祝文君.城市地下空间资源评估与开发利用规划[M].北京:中国建筑工业出版社, 2009. Clayton C R I, Heymann G. The Stiffness of Geomaterials at Very Small Strains[J]. Geotechnique, 2001, 51(3):245-256. doi: 10.1680/geot.2001.51.3.245

陈文杰. SKUA基岩三维地质建模[J].城市地质, 2015, 10(2):72-78. doi: 10.3969/j.issn.1007-1903.2015.02.016 王瑶, 张像源, 陈文杰, 等.虚拟钻孔在深层三维地质建模中的应用[J].城市地质, 2017, 12(2):118-122. doi: 10.3969/j.issn.1007-1903.2017.02.024 王琦, 谢啸宇, 王颖珂.基于MAPGIS K9某地区三维建模的应用[J].智能城市, 2016, 2(5):101. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=90786783504849544853485651 王瑶.基于MapGis K9平台的天津市北部山区三维地质建模研究与应用[D].中国地质大学(北京)硕士学位论文, 2017. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11415-1017129808.htm 杨洋, 潘懋, 吴耕宇, 等.一种新的轮廓线三维地质表面重建方法[J].地球信息科学学报, 2015, 17(3):253-259. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqxxkx201503001 刘振, 吴耕宇, 杨博, 等.基于Creatar XModeling的地应力场模拟自动化系统研究[J].科学技术与工程, 2017, 17(15):19-25. doi: 10.3969/j.issn.1671-1815.2017.15.003 孙长军.北京地铁近接施工安全风险控制技术及应用研究[D].北京交通大学博士学位论文, 2017. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10004-1017058656.htm 张磊, 张晓亮, 白凌燕, 等.北京地区黄庄-高丽营断裂北段活动性研究与灾害效应分析[J].地质力学学报, 2017, 23(4):548-557. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2017.04.006 刘运明.区域沉降对城市轨道交通建设的影响及应对措施[J].测绘与空间地理信息, 2016, 39(1):187-189. doi: 10.3969/j.issn.1672-5867.2016.01.063 张忠兴.城市地下资源开发的相互影响及其系统动力学研究[D].南京大学硕士学位论文, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10284-1014451390.htm 马行东, 梅稚平.西南某电站深埋长大洞室有毒有害气体成因分析及处理探讨[J].水电站设计, 2016, 32(3):62-64. doi: 10.3969/j.issn.1003-9805.2016.03.016 茅奇辉, 蔡守志, 薛美芸.杭州地铁1号线彭建区间地下有害气体排放试验研究[J].西部探矿工程, 2017, 29(3):177-180. doi: 10.3969/j.issn.1004-5716.2017.03.055 朱海波.渗流对地下室基坑沉降的影响及预防[J].工程建设与设计, 2017, (16):28-29. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gcjsysj201716013 于春杰.建筑工程地下室渗漏的监理控制浅析[J].建设监理, 2017, (5):53-56. doi: 10.3969/j.issn.1007-4104.2017.05.017 李春平, 张蔚蓉.由某工程事故谈地下室抗浮问题[J].建筑结构, 2014, 44(8):44-47. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=jzjg201408010 盛越.地铁隧道跨逆断层支护结构抗错动影响分级评价研究[D].西南交通大学硕士学位论文, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10613-1016177060.htm 蔡向民, 何静, 白凌燕, 等.北京市地下空间资源开发利用规划的地质问题[J].地下空间与工程学报, 2010, 12:1105-1111. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dxkj201006001 马小明, 康逊.埋地管道不均匀沉降的应力及影响因素分析[J].重庆大学学报, 2017, 40(8):45-52. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cqdxxb201708006 张晓亮, 方同明, 韩毅, 王泽龙.关于北京市平原区测氡定位隐伏活动断裂的探讨[J].城市地质, 2013, 8(1):13-17. doi: 10.3969/j.issn.1007-1903.2013.01.003 孙淑兰.汞的来源、特性、用途及对环境的污染和对人类健康的危害[J].上海计量测试, 2006, (5):6-9. doi: 10.3969/j.issn.1673-2235.2006.05.002 中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)[S].北京: 中国建筑工业出版社, 2008. 中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑地基处理技术规范(JGJ79-2012)[S].北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 周圆心, 何静, 徐旸.基于遥感影像的城市地下空间资源量估算方法[J].城市地质, 2017, 12(3):87-90. doi: 10.3969/j.issn.1007-1903.2017.03.017 李世峰, 金瞰昆, 周俊杰.资源与工程地球物理勘探[M].北京:化学工业出版社.2007. 石晓冬.北京城市地下空间开发利用的历程与未来[J].地下空间与工程学报, 2006, 2(7):1088-1092. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dxkj2006z1003

下载:

下载: