The Late Triassic seismic soft sedimentary, deformation and its event significance in the west margin of Chuxiong Basin

-

摘要:

震积岩是古地震事件的重要记录,笔者在滇西楚雄盆地西缘斜坡浊流相罗家大山组中识别出震积岩体系。通过对罗家大山组剖面宏观露头和岩石薄片微观构造观察,总结了楚雄盆地西缘晚三叠世震积岩的识别标志,分为原地相脆性震积构造和软沉积变形震积构造,包括固结层脆性变形和疏松层软沉积变形,以及微断层、褶皱组合形成脆韧性构造、撕裂构造、自碎角砾岩、混滑层、液化卷曲变形、枕状构造、碟状构造、液化(角)砾岩、液化脉、沙火山、火焰状构造、负载构造、串珠状构造等。根据罗家大山组的震积岩特征,建立了斜坡相地震-海啸沉积序列。对这些震积岩的研究有利于对楚雄盆地西侧断陷盆地形成大地构造背景、活动时限的约束,并且可以指导在楚雄盆地内开展油气勘查。

Abstract:Seismites are the important recorder of ancient earthquake. Seismites were recognized from foreslope turbidity facies Luojiadasha Formation rocks, in west margin of Chuxiong Basin. Based on the observation of field outcrop and thin section of the Luojiashan Formation, the identification marks of the Late Triassic seismites in the western margin of the Chuxiong Basin were summarized. The seismicity structure of the in-situ phase is divided into brittle seismotectonic type and soft deformable seismotectonic type, including stepmicro-faults, seismo-folds, brittle, brittle ductile structure, tearing structure, self-fragmental breccia, mixed slip layer, liquefied curl deformation, pillow structure, disc structure, liquefied, liquefied veins, sand volcano, flame-shaped structure, load structure and bead structure flow seismites rocks. Based on the study of stratigraphic column, seismite sequence has been created. It is of important significance for the study of tectonic evolution and the times of faulting basin and guarding the exploration of oil-gas in the Chuxiong Basin.

-

地震活动是一种常见的地质事件,是地壳在内、外营力作用下,聚集的构造应力瞬时或极短时间内释放,产生震动弹性波,引起地壳及地壳表面颤动,并引起地壳表面沉积物的变形、撕裂等构造现象[1]。“Seismite” (震积岩)最早由Seilacher[2]提出,是由地震作用改造未固结的水下沉积物形成的再沉积层[2-3],《Marine Geology》期刊出版的“地震与沉积作用”专辑系统总结了地震事件沉积作用[4]。近些年对地震引起的软沉积物变形和固结成岩的岩石形成的脆性断层等有不同的定义[5-6]。本文引用1988年龚一鸣翻译的“震积岩”代表与地震有成因联系或受地震断裂改造、变形的岩石[7]。震积岩具有地震作用标志,记录了地震对地球表面的破坏和改造作用,但地震作用在软沉积层内的震积特征尤为明显,也是研究地震作用记录的有效途径。

震积岩是地震灾变性事件岩石的代表,具有独特的鉴别标志和震积序列,在事件沉积的识别、区域地层划分、对比和古构造地理环境恢复上具有重要意义。20世纪80年代,国内学者开始对震积岩及震积作用进行研究[8],近30年来得到了广泛研究,已成为国内沉积学研究的热点问题之一[9-13]。震积岩中软沉积物变形具有典型的沉积构造、结构和沉积序列,国内学者对碳酸盐岩层、萨布哈泥质岩岩层、海相碎屑震积岩等先后建立了地震-海啸序列、地震液化序列和海相碎屑岩震积识别标志[8, 14-15]。随着陆相和近陆相盆地序列和石油勘探的发展,陆相、海陆交互相震积岩的软变形特征及识别标识、震积序列等被认识和总结[16-18],并探讨了其形成的机理[19-20]。震积岩形成的浊流沉积(震浊积岩)的快速堆积有利于有机质的保存及烃源岩的形成,对现代海洋石油和含油盆地勘探也有很大贡献[21]。鉴于震积岩沉积的指示性及其在油气开发中的重要意义,越来越多的学者对震积岩进行了研究[22]。

云南省中部(滇中)兰坪-思茅盆地分布广阔的中生代地层包含了不同的小盆地,其中滇中楚雄—祥云一带被称为楚雄盆地,属哀牢山造山带的前陆盆地[23-24]或后陆盆地[25]。该盆地经历了晚三叠世卡尼期(云南驿组沉积期)和诺利早、中期(罗家大山组沉积期),为前陆复理石沉积;诺利晚期(花果山组沉积期)—古新世(赵家店组沉积期)为前陆磨拉石沉积。朱同兴等认为,晚三叠世楚雄前陆盆地经历了突然变深又变浅的充填过程[23],这一过程是由西侧哀牢山逆冲造山楔的不断向上生长和向克拉通方向加载控制的。笔者在进行1:5万区域地质调查时,在楚雄盆地西缘祥云东北一带晚三叠世罗家大山组沉积岩中首次发现了震积岩层,很好地记录了楚雄前陆盆地形成期的活动构造痕迹。本文通过野外宏观震积岩表象特征和岩石薄片微观构造、沉积微构造等对罗家大山组震积岩进行了详细描述,并建立震积序列,探讨其地质意义。

1. 区域地质背景

楚雄前陆盆地西以红河断裂-哀牢山断裂-宾川断裂为界,与盐源-丽江被动陆缘相邻,东部边缘位于康滇基底断隆带。盆地由云南驿断陷盆地和大姚凹陷盆地2个次级构造单元构成(图 1)。研究区位于宾川断裂东侧祥云县米甸镇附近,区内以晚三叠世海相地层和海陆交互相地层为下部沉积层,上部为侏罗纪—白垩纪红色细碎屑岩。研究区主要出露上三叠统云南驿组(T3y)、罗家大山组(T3l)、花果山组(T3hg)、白土田组(T3bt)及侏罗纪—白垩纪红层。

![]() 图 1 楚雄盆地构造纲要图(a)及研究区地质简图(b)(据参考文献[18]修改)T3l—上三叠统罗家大山组; T3hg—上三叠统花果山组; T3bt—上三叠统白土田组; J1f—下侏罗统冯家河组; J2z—中侏罗统张河组; J3s+t—上侏罗统蛇店组+妥甸组; K1g—下白垩统高峰寺组; Q—第四系Figure 1. Structural outline of Chuxiong Basin(a) and simplified geological map of the study area(b)

图 1 楚雄盆地构造纲要图(a)及研究区地质简图(b)(据参考文献[18]修改)T3l—上三叠统罗家大山组; T3hg—上三叠统花果山组; T3bt—上三叠统白土田组; J1f—下侏罗统冯家河组; J2z—中侏罗统张河组; J3s+t—上侏罗统蛇店组+妥甸组; K1g—下白垩统高峰寺组; Q—第四系Figure 1. Structural outline of Chuxiong Basin(a) and simplified geological map of the study area(b)研究区晚三叠世卡尼期的沉积序列是陆源碎屑浊积岩-碳酸盐岩建造组合的云南驿组,其上为厚达2000 m的陆源碎屑浊积岩夹火山岩建造组合的罗家大山组,碎屑岩中具鲍马序列。进入诺利期,转变为花果山组的滨海沼泽含煤沉积。本次对祥云一带调查发现,罗家大山组为一套典型裂谷斜坡浊积岩沉积,其多层见有事件(地震)沉积特征。

2. 地层特征

研究区出露地层为三叠纪煤系地层和侏罗纪—白垩纪红层沉积。三叠纪煤系地层从老至新依次出露上三叠统云南驿组(T3y)、罗家大山组(T3l)、花果山组(T3hg)、白土田组(T3bt);侏罗纪—白垩纪红层沉积包括下侏罗统冯家河组(J1f)、中侏罗统张河组(J2z),上侏罗统蛇店组(J3s)、妥甸组(J3t)和下白垩统高峰寺组(K1g)、普昌河组(K1p),从下至上连续沉积。本次研究的罗家大山组主要分布于研究区中部。

笔者对祥云县米甸镇三家村上三叠统罗家大山组一段、祥云县米甸镇三家新庄罗家大山组二段进行了沉积岩剖面测制,详细描述见图 2。

![]() 图 2 楚雄盆地西缘罗家大山组地层柱状图及软沉积物变形构造1—砾砂岩; 2—含砾长石砂岩; 3—砾钙泥质粉砂岩; 4—杂砂岩; 5—长石石英杂砂岩; 6—岩屑杂砂岩; 7—岩屑长石杂砂岩; 8—岩屑石英杂砂岩; 9—长石砂岩; 10—长石岩屑砂岩; 11—岩屑石英砂岩; 12—粉砂岩; 13—钙质粉砂岩; 14—粉砂质泥岩; 15—钙泥质粉砂岩; 16—泥质粉砂岩; 17—炭质泥岩; 18—钙质泥岩; 19—震积角砾岩; 20—微同沉积正断层; 21—液化脉; 22—卷曲构造; 23—液化脉和枕状构造; 24—震裂岩; 25—假结核; 26—鸡足状构造; 27—同沉积叶片状震碎岩Figure 2. Stratigraphic column and soft-sediment deformation structures of the Luojiadashan Formation, west Chuxiong Basin

图 2 楚雄盆地西缘罗家大山组地层柱状图及软沉积物变形构造1—砾砂岩; 2—含砾长石砂岩; 3—砾钙泥质粉砂岩; 4—杂砂岩; 5—长石石英杂砂岩; 6—岩屑杂砂岩; 7—岩屑长石杂砂岩; 8—岩屑石英杂砂岩; 9—长石砂岩; 10—长石岩屑砂岩; 11—岩屑石英砂岩; 12—粉砂岩; 13—钙质粉砂岩; 14—粉砂质泥岩; 15—钙泥质粉砂岩; 16—泥质粉砂岩; 17—炭质泥岩; 18—钙质泥岩; 19—震积角砾岩; 20—微同沉积正断层; 21—液化脉; 22—卷曲构造; 23—液化脉和枕状构造; 24—震裂岩; 25—假结核; 26—鸡足状构造; 27—同沉积叶片状震碎岩Figure 2. Stratigraphic column and soft-sediment deformation structures of the Luojiadashan Formation, west Chuxiong Basin3. 罗家大山组震积岩、海啸岩识别特征

对震积岩的识别还未有统一严格的判别标志,结合国内外的研究成果,地裂缝、微同沉积断裂、层内阶梯状断层、层内褶皱、假结核、液化砂岩脉、火焰构造、振动液化卷曲变形构造、地震角砾岩等沉积构造是鉴别震积岩的主要标志[8, 14, 26-27]。乔秀夫等[28]按照岩石固结程度将其分为3类,第Ⅰ类指硬岩层及松散层在地质作用下形成的沉积物,属异地再沉积,多表现为震积作用形成的磨拉石和浊积岩,地震是其诱因,重力是其主要成因机制;第Ⅱ类是软沉积物变形,是受到强剪切力诱发软沉积物液化变形或挤压力使软沉积物未强液化变形;第Ⅲ类是以脆性变形为主,由多种因素共同形成,主要发生于固结硬岩层和未完全固结的沉积物[28]。

本次通过剖面测制、野外宏观和室内薄片微观观察,发现云南驿凹陷盆地西北部三叠系罗家大山组发育的与古地震有关的识别标志,主要为原地软沉积震积岩和原地脆性震积岩,前者包括微同沉积断裂、液化砂(泥)岩脉、层内褶皱、振动液化卷曲变形构造、枕状构造、震积砂枕、震积砂球构造、震褶层、泄水构造等,后者包括震裂岩、震塌岩、自碎屑角砾岩、液化角砾岩等。而震浊积岩和地震引起的泥石流等异地震积岩(广义)在罗家大山组中很难识别,因为该组主要为浊流沉积体系,只有震积岩中的落石构造较容易识别。

3.1 软沉积物液化变形构造

软沉积物变形是一种准同生沉积变形,软沉积物变形需要一种瞬时、突发、剧变的动力触发,地震通常作为其成因解释,但还存在重力流、液化作用、冰融作用、水合物泄漏、水破裂等成因[29]。地震同生的软沉积变形包括表层沉积物中的地裂缝、微褶皱、同沉积断层、震碎角砾岩等[9, 29]。笔者对楚雄盆地西缘罗家大山组震积岩进行研究时发现,这些软沉积物变形构造多与其他震积构造(地裂缝、微褶皱、同沉积断层、震碎角砾岩)伴生出现,故认为该组中形成的软沉积物变形构造是地震同生的软沉积变形构造及地震引起的重力流或液化作用形成的软沉积变形构造。

地震同生的软沉积物液化变形构造由地震引发,处于未固结状态,富含水的沉积物发生液化作用,形成沉积物流动变形[23]。富含水的砂质层容易液化,在强地震剪切力作用下,沙层中的水和沙粒分离成悬液,后在层内液化流动或喷出地表[9, 22, 28]。地震同生的软沉积物液化变形构造是识别地层中地震记录的重要标志,其变形的尺度范围广泛,包括负荷构造、火焰构造、枕状构造、球状构造、枕状层、变形层理、沙火山、液化脉、液化角砾等[9, 29]。

(1) 液化泄水构造

沙与水浑然一体的悬液-液化沉积物流动泄水,在地面之下的沙层中形成一些喷砂孔道及液化沙侵位[28]。

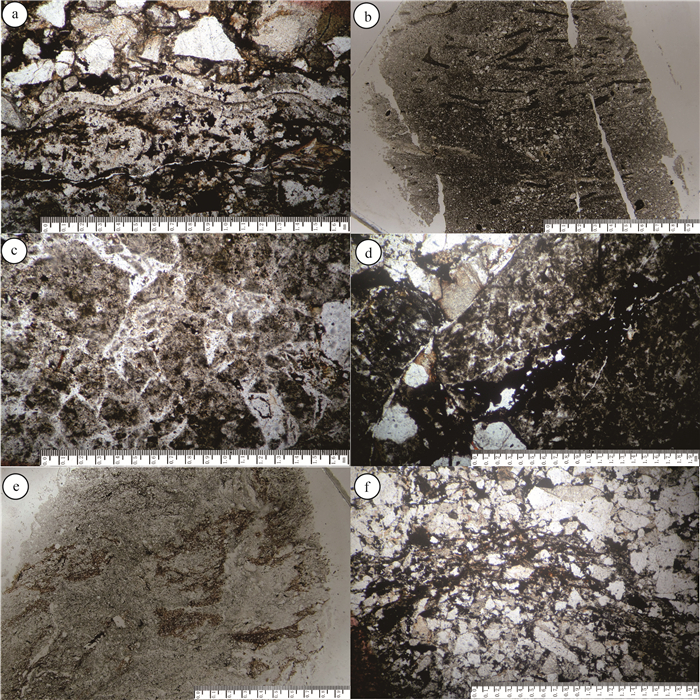

液化脉是沉积物液化泄水过程中充填上覆及下伏沉积物的脉状构造。液化脉呈不规则状延伸,若切穿刚性的围岩层,会使围岩形成自碎角砾岩,若切穿尚未固结的围岩,则会发生塑性变形褶皱。研究区罗家大山组中发育多种液化脉,多为厘米级,薄片中见毫米级尺度液化脉。主要分为2种,第一种为沙质悬液-液化沉积物流动泄水形成的沙质液化脉(图版Ⅰ-h);第二种为泥质悬液-液化沉积物顺砂质层裂隙或卷曲断裂处流动形成的泥质液化脉(图版Ⅱ-a、c、i)。显微结构中也可见毫米级液化脉特征,泥质液化沉积物发生流动(图版Ⅲ-a)或流动的液化沙侵位形成脉体(图版Ⅲ-e)。液化岩脉呈复杂的几何形态,纵切面形态呈不规则弯曲,局部可出现膨大,向末端尖灭,分叉现象较普遍,平面上无统一走向。砂质脉在穿切泥质围岩时会使围岩纹层发生弯曲,尤其在脉体两端弯曲,迫使纹层围绕脉端形成上拱或下凹弯曲;而泥质脉切穿砂质脉会使砂质脉卷曲收缩(图版Ⅲ-f),致使砂质脉形成串珠状、卷曲状等形态。这种由下部(砂)母质层向上侵入上覆岩层,形成砂岩脉或类似变形构造,是地震振动液化成因的代表。

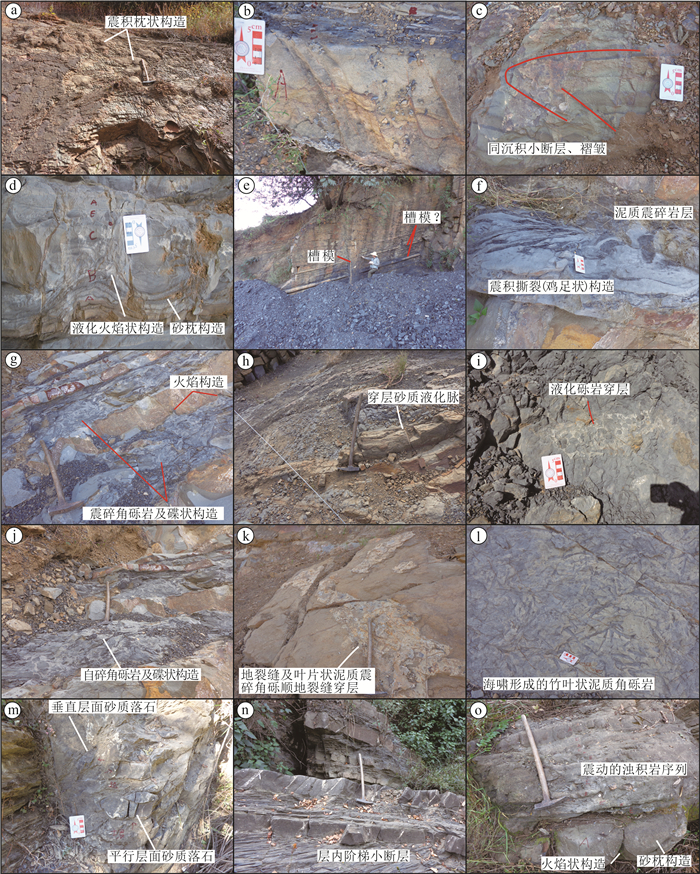

![]() 图版Ⅰa.震积枕状构造(第1层); b.浊积岩,A段厚层砂岩中发育层内阶梯小断层(第1层); c.浊积岩砂岩层中发育同沉积小断层、褶皱(第5层); d.浊积岩,A段厚层砂岩中发育宽阔的向形砂枕和狭窄背形火焰状构造及层内发育小断裂(第5层); e.浊积岩砂岩层底部发育两期槽模构造,笔直的槽模为落石滚动形成,宽阔的槽模可能为堆积物下滑形成垂直与斜坡的槽状构造(第5层); f.浊积岩,A段厚层砂岩中发育震积撕裂(鸡足状)构造,上部E段形成自碎角砾岩,角砾具有可拼接性(第5层); g.浊积岩A段厚层砂岩下部见火焰状构造,上部E段形成自碎角砾岩及碟状构造(第5层); h.下部砂岩层液化刺穿上层位泥质岩层(第5层); i.下部砂岩液化携带自碎角砾顺地裂缝刺穿上层位泥质岩层(第10层); j.浊积岩A段厚层砂岩中发育撕裂状构造,上部E段形成自碎角砾岩,角砾被液化沙泥质物质充填(第10层); k.固结砂岩中地裂缝被叶片状泥质震碎角砾及沙泥质液化物顺地裂缝穿层(第11层); l.海啸形成的竹叶状泥质角砾岩, 杂乱顺层分布(第11层); m.泥质层中的砂质“落石”,分布杂乱,少量垂直层面,具有震浊积岩序列(第11层); n.浊积岩砂质段层内密集阶梯小断层,被后期方解石脉充填(第15层); o.浊积岩,A段厚层砂岩中发育宽阔的向形砂枕构造和狭窄背形火焰状构造,上部浊积岩鲍马序列被地震破坏(第15层)图版Ⅰ.

图版Ⅰa.震积枕状构造(第1层); b.浊积岩,A段厚层砂岩中发育层内阶梯小断层(第1层); c.浊积岩砂岩层中发育同沉积小断层、褶皱(第5层); d.浊积岩,A段厚层砂岩中发育宽阔的向形砂枕和狭窄背形火焰状构造及层内发育小断裂(第5层); e.浊积岩砂岩层底部发育两期槽模构造,笔直的槽模为落石滚动形成,宽阔的槽模可能为堆积物下滑形成垂直与斜坡的槽状构造(第5层); f.浊积岩,A段厚层砂岩中发育震积撕裂(鸡足状)构造,上部E段形成自碎角砾岩,角砾具有可拼接性(第5层); g.浊积岩A段厚层砂岩下部见火焰状构造,上部E段形成自碎角砾岩及碟状构造(第5层); h.下部砂岩层液化刺穿上层位泥质岩层(第5层); i.下部砂岩液化携带自碎角砾顺地裂缝刺穿上层位泥质岩层(第10层); j.浊积岩A段厚层砂岩中发育撕裂状构造,上部E段形成自碎角砾岩,角砾被液化沙泥质物质充填(第10层); k.固结砂岩中地裂缝被叶片状泥质震碎角砾及沙泥质液化物顺地裂缝穿层(第11层); l.海啸形成的竹叶状泥质角砾岩, 杂乱顺层分布(第11层); m.泥质层中的砂质“落石”,分布杂乱,少量垂直层面,具有震浊积岩序列(第11层); n.浊积岩砂质段层内密集阶梯小断层,被后期方解石脉充填(第15层); o.浊积岩,A段厚层砂岩中发育宽阔的向形砂枕构造和狭窄背形火焰状构造,上部浊积岩鲍马序列被地震破坏(第15层)图版Ⅰ.![]() 图版Ⅱa.液化卷曲变形与混滑层,厚砂质层卷曲较弱,薄砂质层卷曲强烈,泥质液化脉顺砂质层薄弱去刺穿; b.薄砂质层卷曲强烈形成小型砂球或砂团(第15层); c.液化卷曲变形与混滑层,薄砂质层强烈卷曲,泥质液化脉顺砂质层薄弱区刺穿,可见形成似碟状构造(第15层); d.震褶岩及砂质层形成的紧闭无根褶皱(第15层); e.液化卷曲变形与混滑层,厚砂质层卷曲较弱,薄砂质层卷曲较强烈,砂质层内发育层内阶梯小断层,泥质液化脉顺断层处刺穿(第19层); f.液化卷曲变形与混滑层,厚砂质层卷曲较强烈,泥质液化脉顺薄弱区刺穿(第19层); g.液化卷曲变形与混滑层,薄砂质层具震褶岩、震裂岩、半液化特征,泥质层具震碎、液化特征(第19层); h.半固结层受到震动作用,局部形成震褶岩及砂质层形成的宽阔褶皱,未固结岩层形成地震卷曲及液化震碎岩,被稍晚期或同期米级尺度的断层错断(第19层); i.液化卷曲变形与混滑层,砂质层卷曲较强烈,局部形成砂球,泥质液化脉顺薄弱区刺穿,形成火焰状构造,下部泥岩形成自碎角砾岩(第19层); j.液化卷曲变形,砂质层卷曲收缩较强烈,泥质液化脉顺薄弱区刺穿,下部泥岩形成自碎角砾岩(第19层); k.沙火山构造,边部泥质层受其下坠作用形成流动构造(第19层); l.砂质层强烈卷曲收缩,形成串珠状构造(第19层); m.粉砂质泥质层液化密集穿刺泥质岩层,形成液化(角)砾岩(第21层); n.泥岩中粉砂质假结核,纺锤状,后期略压扁(第22层); o.水成岩墙(砂质墙)图版Ⅱ.

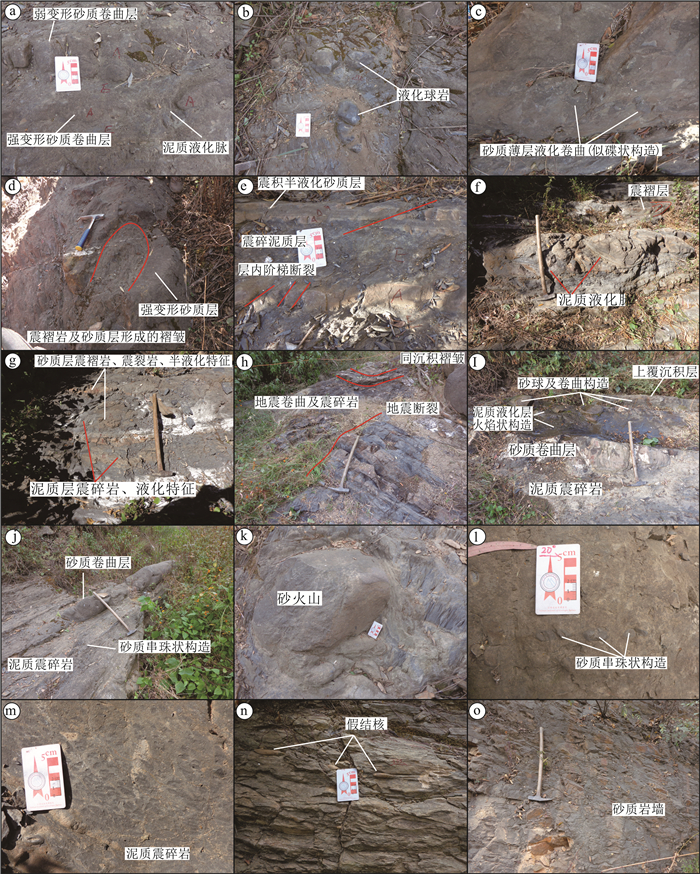

图版Ⅱa.液化卷曲变形与混滑层,厚砂质层卷曲较弱,薄砂质层卷曲强烈,泥质液化脉顺砂质层薄弱去刺穿; b.薄砂质层卷曲强烈形成小型砂球或砂团(第15层); c.液化卷曲变形与混滑层,薄砂质层强烈卷曲,泥质液化脉顺砂质层薄弱区刺穿,可见形成似碟状构造(第15层); d.震褶岩及砂质层形成的紧闭无根褶皱(第15层); e.液化卷曲变形与混滑层,厚砂质层卷曲较弱,薄砂质层卷曲较强烈,砂质层内发育层内阶梯小断层,泥质液化脉顺断层处刺穿(第19层); f.液化卷曲变形与混滑层,厚砂质层卷曲较强烈,泥质液化脉顺薄弱区刺穿(第19层); g.液化卷曲变形与混滑层,薄砂质层具震褶岩、震裂岩、半液化特征,泥质层具震碎、液化特征(第19层); h.半固结层受到震动作用,局部形成震褶岩及砂质层形成的宽阔褶皱,未固结岩层形成地震卷曲及液化震碎岩,被稍晚期或同期米级尺度的断层错断(第19层); i.液化卷曲变形与混滑层,砂质层卷曲较强烈,局部形成砂球,泥质液化脉顺薄弱区刺穿,形成火焰状构造,下部泥岩形成自碎角砾岩(第19层); j.液化卷曲变形,砂质层卷曲收缩较强烈,泥质液化脉顺薄弱区刺穿,下部泥岩形成自碎角砾岩(第19层); k.沙火山构造,边部泥质层受其下坠作用形成流动构造(第19层); l.砂质层强烈卷曲收缩,形成串珠状构造(第19层); m.粉砂质泥质层液化密集穿刺泥质岩层,形成液化(角)砾岩(第21层); n.泥岩中粉砂质假结核,纺锤状,后期略压扁(第22层); o.水成岩墙(砂质墙)图版Ⅱ.液化(角)砾岩为密集的液化沙岩脉穿刺围岩,形成角砾岩或砾岩液化角砾岩。罗家大山组中典型的液化砾岩见于一段顶部,为固结的炭质泥岩被下部砂岩液化脉穿刺成砾状(图版Ⅰ-i)。如果受到强烈的震动作用,在横向上突然出现破碎现象,而下层位的脉顺破碎裂隙穿刺也会形成液化(角)砾岩(图版Ⅱ-m),与自碎角砾岩成因相似,但其碎裂的(角)砾具有卷曲收缩的特征,未发生明显的位移,角砾一般呈原地龟裂式分布,棱角不分明,相邻角砾可拼接到一起。这种岩石是震积岩中较典型的震动形成的岩石。

碟状构造发生于纹层状砂岩和泥质岩互层的岩石中。由于向上的液化泄水,上覆薄层软沉积物为一系列液化泄水砂岩脉冲断,被向上泄水的细脉牵引弯曲,被液化泄水破坏与改造的纹层形成模糊的碟子形状[28]。这种构造在剖面中少见,多因岩层略厚,表现为砂质层卷曲特征,只有少量的薄层岩石形成类似碟子构造的液化特征(图版Ⅱ-c)。在薄片下可见较好的碟子构造,纹层状的炭质泥岩被砂质脉冲断形成细微的碟子构造(图版Ⅲ-b),尺度多为毫米级。

(2) 液化底劈构造

指液化沉积物流向上穿刺上覆围岩的一种构造,按照其构造深度可分为底劈构造、枕状构造等。罗家大山组中多见枕状构造,由液化沙形成不同尺度的砂枕或者砂球。

枕状构造是软沉积岩层在地震振动作用下横向展布的一组向上弯曲的地质体,枕状体内的原始纹层平行于枕状体的底面弯曲,球状构造内部多不见沉积纹层。枕状层包括3种类型,即脱水作用下完全变形的枕状层、非完全变形的枕状层和刚性变形的枕状层[22]。不同学者对于砂枕的形成解释稍有不同,但其形态相似。枕状体和枕状构造层的顶面有一个平直的截切面,上覆新的泥质沉积物等,在平面上可见群体出现。受振动作用形成的砂枕之间被向上液化底劈穿刺的液化沉积物分割,沿走向形成一系列相间宽的向形与极窄的背形构造(图版Ⅰ-d、o)。剖面中枕状构造的尺度为厘米-分米级,是地震触发形成的液化构造[27]。

(3) 液化卷曲变形与混滑层

液化卷曲变形是软沉积物液化变形中常见的构造,另命名为震褶层[28]。地震-断裂活动引起可塑性泥质或粉砂质沉积物液化形成卷曲、弯曲、扭曲等包卷层理或卷曲层理构造[17]。振动液化卷曲变形构造主要表现为薄层泥岩和砂质层在层内发生明显褶曲,形成一系列形态各异的小型褶曲。在剖面中主要集中于震积特征明显的15层和19层(图版Ⅱ-a、c、e),多形成于薄层中,少量中层岩层中也有砂岩卷曲或收缩等特征显示。卷曲层限于变形层内部,剖面震褶层中卷曲变形及其褶皱多无序。

混滑层是液化卷曲变形构造在地质应力持续作用下形成的软沉积物变形序列,包括未褶皱层单元、褶皱层(液化卷曲)单元、破裂层单元与粒序层4个单元[27-28]。在罗家大山组剖面中可以分辨出多层混滑层(图版Ⅰ-d、f、g、i、j),构造尺度广泛,其内多见液化卷曲变形层等,两者是楚雄盆地西缘罗家大山组震积软沉积物变形的代表。

(4) 液化溢出丘

沙火山、火焰状构造是沉积物液化沙喷至地表形成的锥状体[28]。火焰状构造主要是伴随上覆刚性或塑性岩层产生断裂或揉皱而向下伏的泥质岩层沉陷,下伏泥岩向上覆砂岩层穿插而形成的构造[22]。笔者认为,沙火山也可以存在于水下沉积物表层。在剖面第19层中发育较好的沙火山(图版Ⅱ-k),是下层位的沙岩液化后喷发至泥岩层表面形成,其边部泥质层具有明显向上的牵引构造特征。火焰构造发育于较厚层的砂岩层下部的泥质层,形成狭窄的构造(图版Ⅰ-d、o),而上部砂岩层下部形成宽阔向形的枕状构造。

(5) 负载、球-枕构造及枕状层

负载构造是上覆较粗粒沙层下陷至下伏较细沙层中的一种构造[28]。负载体内部纹层与其连结的粗粒母岩层的纹层相连,随着负载体的下沉,内部纹层也随之弯曲。剖面中多见受强振动作用形成独立的砂枕构造(图版Ⅰ-a),分离较强或独立的砂球构造(图版Ⅱ-b、i)。

串珠状构造是由地震作用下软沉积物发生层内变形形成的,侧向挤压使沉积层变厚,拉伸使沉积层变薄,其形状与香肠构造相似,这种变形样式、变形大小及其与其他地震成因的同沉积变形构造伴生,是地震引发的沉积层拉伸和挤压的变形结果[22]。沉积物受到挤压发生侧向迁移,有时形成透镜体,其中剖面第15和19层震积特征明显的层段串珠状构造较常见(图版Ⅱ-l)。

3.2 脆性变形

由地震诱发拉张应力引起沉积物的破裂变形,包括震裂岩和自碎角砾岩,其中震裂岩包括微断层(阶梯状断裂)、地裂缝等构造[28]。

(1) 震裂岩

地震强烈振动使沉积岩层破裂变形形成的岩石,其特征是砾石具有可拼性。震裂角砾岩沿走向与正常沉积层直接联结[14]。乔秀夫等[14, 28]认为,震裂岩有时与震褶岩的关系密切,震裂岩是震褶岩更强烈振动的结果。研究区域的震裂岩主要是脆性变形形成的,多与发生振动的岩层的固结程度有关,其上层位有震褶和液化特征。主要以微断层、阶梯状小断层、地裂缝等标识为特征。

(2) 地裂缝和微断层

地裂缝在罗家大山组中发育较少,裂缝剖面上呈楔状,层面上为带状,局部呈不规则多条交织裂痕状(图版Ⅰ-l)。地裂缝仅在水体较浅的冯家河组一段顶部发育,微断层在薄片中也可显现,宏观上很难分辩,裂缝呈条带状顺层面分布,被碎裂(竹叶状)角砾岩充填(图版Ⅰ-l)。

微断层(阶梯状小断层)是地震振动过程中在沉积地层中形成的小规模阶梯状正断层,以张性断裂为主,既有单独发育的,也有呈阶梯状平行排列的[1, 9]。典型的微断层发育于罗家大山组较厚的岩屑石英砂岩中(图版Ⅰ-b),这些微断层规模大小不一,小型断层延伸5~15 cm,断距在0~2 cm之间。微断层在薄片中可显现,宏观上很难分辨,只有毫米级断距(图版Ⅲ-b),多呈现切割震积角砾或原生震裂碎片,多可拼贴。这些微断层或断裂多接触紧密,多被后期方解石脉充填(图版Ⅰ-n),少量被液化物质充填。

(3) 撕裂构造和自碎角砾岩

撕裂构造是地震强烈震动使沉积岩层形成撕裂状断裂,撕裂的岩层多被上下层位岩石充填,微细的撕裂可被后期方解石脉充填。罗家大山组的撕裂构造多呈现长条状不规则拉张性构造(图版Ⅰ-h),少量呈现“鸡足状”组合(图版Ⅰ-g),发生层位多为能干性较强、含水性较弱的砂岩,其上、下层位中较细的岩石多形成震裂角砾岩。

自碎角砾最早由Spalletta等[30]提出,乔秀夫等[14, 28]将其归为震塌岩,指地震颤动破坏原沉积层形成的初始断裂角砾岩,这种角砾岩完全是原地原位的[22]。自碎角砾岩多发生在含水性强和易破碎的细粒岩石中,岩层受到强烈的振动作用,在横向上突然出现破碎现象,破碎的角砾一般呈“骨牌”式顺层分布,位移不大,棱角分明,相邻角砾有时可完全拼接到一起。罗家大山组的震碎角砾岩发生较多,在一段上部较明显,下部的砂质岩石形成撕裂状构造,上部的炭质泥岩形成碎裂岩(图版Ⅰ-g、j、k)。

(4) 水成岩墙(砂质墙)

水成岩墙(砂质墙)是由沉积物发生张裂后软沉积物贯入形成的侧沉积岩墙(脉)[28]。本文沿用乔秀夫等[28]对这种振动作用形成的构造名称。罗家大山组剖面中见上部第22层出现由上向下贯入的砂质脉(图版Ⅱ-o),宽0.2~10 cm,长1~4 m,多呈现上宽下窄或下部消失的特征。这种砂质岩墙在剖面中伴随着其他震积特征,遂将其归为震积构造。

(5) 断层和褶皱组合形成脆韧性构造

地震引起的沉积物脆韧性构造由地震诱发拉张应力引起沉积物的破裂变形和褶皱变形,多在宏观上以褶皱及错断褶皱的断层组合为主,其内部伴生震碎岩、震裂角砾岩、液化脉等[28]。在罗家大山组第15层和第19层的震积岩中见此类构造发育(图版Ⅱ-h),形成数米宽的褶皱,断层错断距离也可达数米。下部见形成的小型脆韧性震积构造(图版Ⅰ-d),形成几十厘米褶皱,局部被错断。

3.3 异地震积沉积

异地震积沉积包括震浊积岩、地震引起的泥石流(也可形成滑塌构造和角砾岩化)等沉积,另外还包括落石、假结核等沉积物。异地震积沉积主要是由于地震导致松散堆积物或被震碎的碎屑流受到重力作用沉积。这些岩石多在大陆地表、陆内裂谷(断陷)盆地、大陆边缘裂谷盆地、大陆斜坡等具有陡斜坡的地带发育[29]。

(1) 震浊积岩

震浊积岩是地震作用引发的重力流形成的,多覆盖在震积岩之上,是震积岩的良好标志[31]。楚雄盆地西缘罗家大山组以浊积岩为主,其中震浊积岩与正常的浊积岩很难区分,具有震碎角砾岩的岩石或含有落石的浊积岩是震浊积岩的代表(图版Ⅰ-m),多见不完整鲍马序列。这些震浊积岩多覆盖于震积岩之上,浊积岩砾石包含少量震积岩或震裂岩半塑性岩块。

(2) 落石和假结核

按照乔秀夫等[28]对震积岩的分类,落石构造和假结核应属于崩落石块。根据对罗家大山组落石构造研究发现,这些落石构造由被撕裂或分离的砂质软沉积物滚动而成,落石构造形成的砂质较粗,粒度大于细砂岩,尺寸上落石构造较广泛,为米级-厘米级,跌落到松软的沉积物中形态各异,排列杂乱,少见垂直或斜插入软沉积层内的落石(图版Ⅰ-m),落石从上滚动压实下部松软的岩层,形成笔直的槽模构造(图版Ⅰ-e)。假结核由较细的粉砂质组成,多为厘米级,顺斜坡滚动呈纺锤状或团圆状,顺层分布(图版Ⅱ-n)。

3.4 海啸岩

海啸是一种海底突发性的高能事件,其波长较长(可达几十千米到几百千米)、浪高较大(可逾20 m),传播速度快(可达800 km/h,即222 m/s),且可发自海洋底部任何深度、任何部位。因此,海啸沉积作用可以发生在海底任何深度、任何部位[32]。Shiki等[33]严格定义了海啸岩,不仅指海啸浪本身搬运的沉积物,而且指海啸产生的海流的沉积。地震海啸岩通常具有震积岩-海啸岩的沉积序列,或单独出现于含震积岩的地层中[32]。乔秀夫等[14]认为,由海啸形成的丘状层往往被液化脉或微断层截切,而风暴成因丘状层则不见。本次研究的罗家大山组中含有多层含丘状层理砂岩与竹叶状泥质自碎角砾岩形成的海啸岩(图版Ⅰ-m), 确认这些竹叶状泥质自碎角砾岩为海啸岩的特征有3点:①形成的砾屑具一定塑性变形特征,可呈勾状、竹叶状、火炬状等复杂形态,且排列杂乱,无风暴岩形成的“竹叶状”角砾定向性;②砂岩中具有丘状层理;③海啸岩与地震岩或地震构造伴生出现,顺地裂缝贯入砂岩层中(图版Ⅰ-i)。

4. 震积岩沉积垂向序列及其成因解释

古地震发生后,形成各种地震成因的变形沉积层、沉积构造组合,具有一定的沉积序列,是鉴定古地震发生的重要依据。Seilacher[26]最早提出了震积岩构造层序,其主要由一系列规则结构层序(发生层)组成,内层之间是渐变的,由此得出了震积岩的典型震积序列。前人研究认为,震积岩地层垂向上一般可分为震前正常沉积层、震积岩层、海啸岩层或震浊积岩层和震后正常沉积层[12]。

对应古地震在地层中保留的振动、地震引发的事件构造等,多位学者建立了不同震积沉积序列模式,包括地震-海啸-重力流序列[14]、地震-重力流序列[34-35]、地震-海啸-背景序列[15]等模式。通过对罗家大山组的观察和研究,结合前人研究成果,笔者认为,楚雄盆地罗家大山组震积岩属于地震-海啸-重力流序列,初步建立了斜坡相震积岩的垂向序列(图 3),并认为震前沉积层和震后正常沉积层不应归入震积岩沉积序列,只有受振动影响或导致其成因的沉积层才应属于震积序列。自下而上序列如下。

![]() 图 3 楚雄盆地西缘晚三叠世罗家大山组震积序列及软沉积变形模式(据参考文献[12]修改)Figure 3. The sequence of Late Triassic Luojiadashan Formation seismite sequence and soft-sediment deformation in west Chuxiong Basin

图 3 楚雄盆地西缘晚三叠世罗家大山组震积序列及软沉积变形模式(据参考文献[12]修改)Figure 3. The sequence of Late Triassic Luojiadashan Formation seismite sequence and soft-sediment deformation in west Chuxiong Basin背景沉积单元:下伏未震层。这一层未明显受到地震活动的影响,沉积物以浅灰色(含砾)杂砂岩、深灰色泥岩等形成的浊流沉积为主,发育典型的鲍马序列层,见粒序层理、平行层理、小型交错层理、水平层理等构造。

A单元:微断裂、阶梯状正断层单元,是地震过程中在上部形成的,在岩层内部发生扰动破坏,发育于脆性较大的岩屑砂质岩层中,见重荷模和火焰状构造伴生,局部见褶皱等。

B单元:自碎角砾层和震裂层半固结单元,在中部形成,地震作用未造成半固结-固结岩层液化,但使岩层发生破裂变形等,包括自碎屑角砾岩和大量的震裂构造。前者角砾多混杂,不容易拼接,后者角砾断裂断距小,具有可拼接性。该单元下部多见撕裂状、鸡足状构造,被撕裂的岩石碎片可与撕裂层拼接,主要发生于较厚的砂质层与深灰色泥质层互层地带,砂质层整受到振动形成微断层、重荷模等压实作用,同时伴生较大型的错断和褶皱现象。

C单元:软沉积物振动液化卷曲变形层、震褶与混滑层。主要发育在薄层砂岩和泥岩中,这些岩层发生显著的褶曲变形,在层内形成揉皱,以及形态迥异的小型紧闭褶曲,这类小揉皱的卷曲变形构造互相连接、各不相同,常见伴生微沉积断层。

D单元:震动液化单元,形成震积序列中部岩层,地震造成岩层液化,形成各种软沉积变形,包括液化脉、火焰构造、砂质液化层等。下部能干性略强的岩层可形成串珠状构造。更强烈的液化现象使半固结的泥质岩石被密集的砂质脉穿刺,形成典型的振动液化(角)砾岩。一般5级以上地震才能产生喷砂冒水的现象[21],故液化脉可以指示强烈地震发生的结果。

E单元:砂枕、砂球及伴生构造层。近上部层位单元,含水丰富的沉积层受上层位的沉积物压力小,受振动作用形成大量的褶曲构造形成震褶层,该层多见液化脉切穿。强烈的振动液化卷曲会形成砂岩枕或砂球,顺薄弱液化脉掉入下部半塑性岩层中形成多个单独的球状构造、枕状构造、负荷构造、水力破裂构造等。

F单元:液化均一层、表层构造。本单元与下伏砂枕、砂球及伴生构造层呈过渡关系,由于细粒沉积物在振动、晃荡过程中被稀释液化,层内性质趋于均一。而水下含水性能较弱的沉积物层会产生地裂缝和砂火山构造,是由于沉积物横向拉张形成的薄弱裂隙被下部液化的脉充填。

G单元:震积岩层最上部的单元,异地堆积沉积层。主要为震积后期在盆地斜坡或陡崖等地形成的震浊积岩和泥石流沉积或滑塌构造层,罗家大山组背景沉积为浊流沉积,与振动引起的震浊积岩很难分辨,但在地震发生后,斜坡上部被揉搓呈球状的硬块体沿沉积物表面滚动形成笔直的槽模构造,在坡下堆积形成落石构造或假结核构造。由于地震引发海啸,海啸岩沉积也随之可能发生。

扬子西缘楚雄盆地罗家大山组地震事件层震动序列有以下特点:①发生在裂谷浊流相沉积层中,沉积物源丰富,堆积特征明显;②多期次,早期发生在成岩之前软沉积物状态的碎屑岩中,后期发生在成岩或半固结成岩状态;③Atkinson等认为地震震级大于5级才会使砂岩出现液化[36],推测罗家大山组形成砂岩脉的古地震震级应大于5级,震动特征明显的液化脉层位可能达到6级以上;④序列中的各种地震成因变形沉积层、沉积构造组合多保持原地形成的特征,异地地震引起的重力流沉积层与背景重力流沉积层很难分辨;⑤震积岩垂向序列中各单元在剖面上发育不全,不仅与地震强烈有关,与当时沉积物的物理性质也有密切关联,若沉积物钙质较多、含水较少,最常见的可能是ABCFG单元较多;若沉积物含水性较好、沉积物以薄层、细碎屑岩为主,CDEF组合较常见。

5. 地震灾变事件的地质意义

对震积岩的研究,不仅是了解地震对地层表面作用的直接证据,对其他地质构造性质、构造强度、构造时限等都可以进行反映,另外震积岩有利于油气的形成和储存。

5.1 有利于对地质构造性质的分析

一些学者根据盆地内晚三叠世沉积物源和地球化学、哀牢山隆升时限、红河断裂带活动时限等研究,认为中生代楚雄盆地属于裂陷盆地[37]。地震资料显示,研究区下部是康滇大陆裂谷的南部分支——程海-祥云地堑断裂带,沿该断裂地表云南驿组火成岩呈串珠状分布。在地震剖面上表现为上陡下缓的西倾逆冲断层带[37],程海-祥云地堑内晚三叠世早期剧烈沉降,处于伸展大地构造环境-陆内裂谷环境[37-38],持续的拉张断裂可能致使程海-祥云地堑西缘形成频繁的地震活动。

程海-祥云地堑内晚三叠世早期沉积云南驿组-罗家大山组,厚度超过1000 m,吴根耀等[37]根据浊流沉积特征将其定为深海-半深海沉积。笔者在该区域调查研究发现,研究区西侧为一套南华纪花岗岩基底,晚三叠世白土田组角度不整合覆盖其上,说明研究区属于楚雄裂陷盆地西缘边缘地带,云南驿组从早期呈现饥饿段至中期稳定段;至罗家大山组下段时期,构造活动及盆地沉降加剧,形成浊流沉积,水体较深,达到较深水的浊积扇沉积;罗家大山组中-上段时期盆地沉积作用减弱,由深水盆地转为浅海陆棚沉积。罗家大山组中存在大量的陆源砾石、富集浅海双壳和少量植物碎片,且双壳类绝大部分保存完整,可见少量双瓣相连,属于原地埋藏,推测其沉积水深应该达不到深海-半深海沉积环境,大量的浊流沉积是由于程海-祥云地堑快速沉降,裂谷边部坡度大引起的。

5.2 确定古地震带的分布及形成时限

研究震积岩的时空分布规律,可以了解全球古地震带的分布规律和地史时期古地震的活跃时期[10]。程海-祥云地堑主要受西部程海-宾川断裂和东部石羊断裂的控制[37],笔者对祥云一带震积岩的研究表明,程海-宾川断裂东侧应存在一条狭长的地震带。根据对罗家大山组震积岩不同序列组的研究表明,程海-宾川断裂地震带在晚三叠世罗家大山组段频繁发生地震事件,多次达到5级以上。

5.3 震积岩相标志

震积岩产生需要活动的构造背景,其保存也需要相应的沉积环境。大段的砂岩或者泥岩中很难保存或者很难区分震积岩的构造特征,在楚雄盆地西缘形成的浊积岩沉积序列、泥质岩与砂质岩互层序列中,很容易保存震积岩的结构特征。砂岩和泥岩的含水性、胶结性、可塑性等对震积岩的表现不同,形成的震积构造特征也不同。在罗家大山组已固结或半固结岩石中,泥岩最易形成自碎角砾岩,而砂岩多形成撕裂构造、重荷模等构造;而在软沉积层中,薄层的砂质岩和泥质岩形成的鲍马序列层的震积构造最明显(液化脉、卷曲构造、火焰状构造、砂枕等构造)。虽然同一盆地内沉积环境不同,但同一地震引起的震动时间和特征是相同的,震积岩的序列组合可以作为指示沉积相的标志。对于本次研究的罗家大山组浊积岩形成于坡度较大的斜坡相,也是震积岩容易发生的沉积背景,震积岩层也可以作为区域沉积环境的标志。

5.4 油气勘查指导

楚雄盆地西侧云南驿组-罗家大山组沉积厚度巨大,含有海相生物众多,发育多层生油岩,包括黑色页岩、炭质页岩、含沥青灰岩等,烃源条件好,是楚雄盆地晚三叠世早期烃源岩重要层位[37]。楚雄盆地内罗家大山组浊积岩-震积岩快速堆积沉积序列对烃源岩的生成提供了良好的条件,而震积岩对原有地层的油气成藏条件进行了改变[18-19]。

地震作用会从3个方面改变原有地层的油气成藏条件:①地震作用使疏松、富含水的非胶性沉积物在地震过程中发生液化作用,使沉积物更紧密结实,孔渗性较差,极易形成低孔隙度、低渗透率的储层;②地震活动对已固结的脆性岩层进行破坏,使岩层产生裂缝或发生破碎,而这些裂缝有利于油气的运移、聚集;③强烈的地震作用会对盖层形成破坏,造成裂隙或破碎,被砂质沉积物充填会降低盖层的隔档性能,成油晚期盖层出现大量的地震裂缝会加速油气的散失,不利于油气成藏。

6. 结论

(1) 晚三叠世早期,楚雄盆地西缘陆内裂谷频繁发生构造事件,这些事件引发了不同级别的地震灾变事件。地震事件层中发育不同的震积构造,包括固结层脆性变形和疏松层软沉积变形。脆性层震积变形包括微断层和地裂缝、断层和褶皱组合形成脆韧性构造、水成岩墙(砂质墙)、撕裂构造和自碎角砾岩;震积软沉积变形包括混滑层、液化卷曲变形、枕状构造、碟状构造、液化(角)砾岩、液化脉、沙火山、火焰状构造、负载构造、串珠状构造等。

(2) 通过对罗家大山组震积岩序列建立发现,震积岩序列与地震级别和发生地震作用的岩层性质有关。本文建立了楚雄盆地西缘罗家大山组震积岩的震积序列,下部为原地固结层会发生脆性变形,上部为未固结的沉积层会形成软沉积变形,顶部可能存在异地相海啸或震浊流沉积层。

(3) 对楚雄盆地西侧罗家大山组震积岩的研究,佐证了楚雄盆地属于裂陷盆地,晚三叠世早期处于强烈活动期。斜坡-浅海相沉积和地震引起的快速堆积为油气成藏提供了良好条件。

致谢: 云南省地质调查局段向东、包钢教授级高工及云南省地质调查院李静教授级高工对野外工作给予大力支持,中国地质科学院地质所苏德辰研究员对本文提出了宝贵意见,中国地质大学(武汉)张克信教授在成文过程中给予了建议和指导,在此一并致谢。 -

图 1 楚雄盆地构造纲要图(a)及研究区地质简图(b)(据参考文献[18]修改)

T3l—上三叠统罗家大山组; T3hg—上三叠统花果山组; T3bt—上三叠统白土田组; J1f—下侏罗统冯家河组; J2z—中侏罗统张河组; J3s+t—上侏罗统蛇店组+妥甸组; K1g—下白垩统高峰寺组; Q—第四系

Figure 1. Structural outline of Chuxiong Basin(a) and simplified geological map of the study area(b)

图 2 楚雄盆地西缘罗家大山组地层柱状图及软沉积物变形构造

1—砾砂岩; 2—含砾长石砂岩; 3—砾钙泥质粉砂岩; 4—杂砂岩; 5—长石石英杂砂岩; 6—岩屑杂砂岩; 7—岩屑长石杂砂岩; 8—岩屑石英杂砂岩; 9—长石砂岩; 10—长石岩屑砂岩; 11—岩屑石英砂岩; 12—粉砂岩; 13—钙质粉砂岩; 14—粉砂质泥岩; 15—钙泥质粉砂岩; 16—泥质粉砂岩; 17—炭质泥岩; 18—钙质泥岩; 19—震积角砾岩; 20—微同沉积正断层; 21—液化脉; 22—卷曲构造; 23—液化脉和枕状构造; 24—震裂岩; 25—假结核; 26—鸡足状构造; 27—同沉积叶片状震碎岩

Figure 2. Stratigraphic column and soft-sediment deformation structures of the Luojiadashan Formation, west Chuxiong Basin

图版Ⅰ

a.震积枕状构造(第1层); b.浊积岩,A段厚层砂岩中发育层内阶梯小断层(第1层); c.浊积岩砂岩层中发育同沉积小断层、褶皱(第5层); d.浊积岩,A段厚层砂岩中发育宽阔的向形砂枕和狭窄背形火焰状构造及层内发育小断裂(第5层); e.浊积岩砂岩层底部发育两期槽模构造,笔直的槽模为落石滚动形成,宽阔的槽模可能为堆积物下滑形成垂直与斜坡的槽状构造(第5层); f.浊积岩,A段厚层砂岩中发育震积撕裂(鸡足状)构造,上部E段形成自碎角砾岩,角砾具有可拼接性(第5层); g.浊积岩A段厚层砂岩下部见火焰状构造,上部E段形成自碎角砾岩及碟状构造(第5层); h.下部砂岩层液化刺穿上层位泥质岩层(第5层); i.下部砂岩液化携带自碎角砾顺地裂缝刺穿上层位泥质岩层(第10层); j.浊积岩A段厚层砂岩中发育撕裂状构造,上部E段形成自碎角砾岩,角砾被液化沙泥质物质充填(第10层); k.固结砂岩中地裂缝被叶片状泥质震碎角砾及沙泥质液化物顺地裂缝穿层(第11层); l.海啸形成的竹叶状泥质角砾岩, 杂乱顺层分布(第11层); m.泥质层中的砂质“落石”,分布杂乱,少量垂直层面,具有震浊积岩序列(第11层); n.浊积岩砂质段层内密集阶梯小断层,被后期方解石脉充填(第15层); o.浊积岩,A段厚层砂岩中发育宽阔的向形砂枕构造和狭窄背形火焰状构造,上部浊积岩鲍马序列被地震破坏(第15层)

图版Ⅰ.

图版Ⅱ

a.液化卷曲变形与混滑层,厚砂质层卷曲较弱,薄砂质层卷曲强烈,泥质液化脉顺砂质层薄弱去刺穿; b.薄砂质层卷曲强烈形成小型砂球或砂团(第15层); c.液化卷曲变形与混滑层,薄砂质层强烈卷曲,泥质液化脉顺砂质层薄弱区刺穿,可见形成似碟状构造(第15层); d.震褶岩及砂质层形成的紧闭无根褶皱(第15层); e.液化卷曲变形与混滑层,厚砂质层卷曲较弱,薄砂质层卷曲较强烈,砂质层内发育层内阶梯小断层,泥质液化脉顺断层处刺穿(第19层); f.液化卷曲变形与混滑层,厚砂质层卷曲较强烈,泥质液化脉顺薄弱区刺穿(第19层); g.液化卷曲变形与混滑层,薄砂质层具震褶岩、震裂岩、半液化特征,泥质层具震碎、液化特征(第19层); h.半固结层受到震动作用,局部形成震褶岩及砂质层形成的宽阔褶皱,未固结岩层形成地震卷曲及液化震碎岩,被稍晚期或同期米级尺度的断层错断(第19层); i.液化卷曲变形与混滑层,砂质层卷曲较强烈,局部形成砂球,泥质液化脉顺薄弱区刺穿,形成火焰状构造,下部泥岩形成自碎角砾岩(第19层); j.液化卷曲变形,砂质层卷曲收缩较强烈,泥质液化脉顺薄弱区刺穿,下部泥岩形成自碎角砾岩(第19层); k.沙火山构造,边部泥质层受其下坠作用形成流动构造(第19层); l.砂质层强烈卷曲收缩,形成串珠状构造(第19层); m.粉砂质泥质层液化密集穿刺泥质岩层,形成液化(角)砾岩(第21层); n.泥岩中粉砂质假结核,纺锤状,后期略压扁(第22层); o.水成岩墙(砂质墙)

图版Ⅱ.

图 3 楚雄盆地西缘晚三叠世罗家大山组震积序列及软沉积变形模式(据参考文献[12]修改)

Figure 3. The sequence of Late Triassic Luojiadashan Formation seismite sequence and soft-sediment deformation in west Chuxiong Basin

-

吴勘. 震积岩、海啸岩、震浊积岩研究进展[J]. 四川地质学报, 2010, 30(2): 136-139. doi: 10.3969/j.issn.1006-0995.2010.02.003 Seilacher A. Fault-graded beds interpreted as seismites[J]. Sedimentology, 1969, 13(1/2): 155-159.

冯增昭, 鲍志东, 郑秀娟, 等. 中国软沉积物变形构造及地震岩研究简评[J]. 古地理学报, 2017, 19(1): 7-12. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDLX201701002.htm Cita M B, Lucchi F R. Special Issue-Seismicity and Sedimentation-Preface[J]. Marine Geology, 1984, 55(1/2): 7-10.

冯增昭. Seismites、地震岩、震积岩和软沉积物变形构造等术语问题的讨论[J]. 中国科技术语, 2018, 20(6): 28-32. doi: 10.3969/j.issn.1673-8578.2018.06.005 苏德辰, 乔秀夫. Seismites、震积岩和地震岩等术语问题[J]. 中国科技术语, 2018, 20(6): 39-43. doi: 10.3969/j.issn.1673-8578.2018.06.007 龚一鸣. 风暴岩、震积岩、海啸岩——几个名词含义的商榷[J]. 地质论评, 1988, (5): 95-96. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLP198805011.htm 宋天锐. 北京十三陵前寒武纪碳酸盐岩地层中的一套可能的地震-海啸序列[J]. 科学通报, 1988, 33(8): 609. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB198808013.htm 杜远生, Shi G R, 龚一鸣, 等. 东澳大利亚南悉尼盆地二叠系与地震沉积有关的软沉积变形构造[J]. 地质学报, 2007, 81: 511-518. doi: 10.3321/j.issn:0001-5717.2007.04.009 魏垂高, 张世奇, 姜在兴, 等. 塔里木盆地志留系震积岩特征及其意义[J]. 地质学报, 2007, 81(6): 827-833. doi: 10.3321/j.issn:0001-5717.2007.06.012 梁定益, 聂泽同, 宋志敏, 等. 北京房山世界地质公园中元古界雾迷山组地震-海啸序列及地质特征——以野三坡园区为例[J]. 地质通报, 2009, 28(1): 30-37. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2009.01.004 武振杰, 张传恒, 姚建新. 滇中中元古界大龙口组地震灾变事件及地质意义[J]. 地球学报, 2009, 30(3): 375-386. doi: 10.3321/j.issn:1006-3021.2009.03.012 乔秀夫, 郭宪璞, 李海兵, 等. 龙门山晚三叠世软沉积物变形与印支期构造运动[J]. 地质学报, 2012, 86(1): 132-156. doi: 10.3969/j.issn.0001-5717.2012.01.003 乔秀夫, 宋天锐. 碳酸盐岩振动液化地震序列[J]. 地质学报, 1994, 68(1): 16-34. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE199401001.htm 杜远生, 韩欣. 论震积作用和震积岩[J]. 地球科学进展, 2000, 15(4): 389-394. doi: 10.3321/j.issn:1001-8166.2000.04.005 乔秀夫, 高林志, 彭阳, 等. 古郯庐带沧浪铺阶地震事件、层序及构造意义[J]. 中国科学: 地球科学, 2001, 31: 911-918. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK200111004.htm 袁静. 山东惠民凹陷古近纪震积岩特征及其地质意义[J]. 沉积学报, 2004, 22(1): 41-46. doi: 10.3969/j.issn.1000-0550.2004.01.007 曾文涛, 刘桂春, 马进华, 等. 楚雄盆地西缘下侏罗统冯家河组震积岩特征及其地质意义[J]. 地质通报, 2018, 37(11): 43-52. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20181105&flag=1 魏垂高, 张世奇, 姜在兴, 等. 东营凹陷现河地区沙三段震积岩特征及其意义[J]. 沉积学报, 2006, 24(6): 26-33. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CJXB200606003.htm 林世国, 郑荣才, 刘满仓, 等. 陆相碎屑震积岩形成机理及其研究意义[J]. 天然气地球科学, 2013, 24(1): 78-84. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TDKX201301011.htm 陈世悦, 袁文芳, 鄢继华. 济阳坳陷早第三纪震积岩的发现及其意义[J]. 地质科学, 2003, 38(3): 377-384. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZKX200303013.htm 石亚军, 陈武杰, 曹正林, 等. 柴达木盆地西南区震积岩的发现及其引发的勘探启迪[J]. 地质学报, 2009, 83: 1178-1187. doi: 10.3321/j.issn:0001-5717.2009.08.016 朱同兴, 黄志英, 尹福光. 盆山转换与沉积地质记录——以楚雄前陆盆地分析为例[J]. 岩相古地理, 1999, 19(3): 1-15. doi: 10.3969/j.issn.1009-3850.1999.03.001 谭富文, 尹福光. 楚雄前陆盆地系统的构造单元及沉积标识[J]. 沉积学报, 2000, 18: 573-579. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CJXB200004015.htm 张志斌, 曹德斌. 滇中楚雄中生代盆地的形成、演化及其与哀牢山造山带的关系——以楚雄西舍路至禄丰碧城镇区域地质综合剖面为例[J]. 地球学报, 2002, 23: 129-134. doi: 10.3321/j.issn:1006-3021.2002.02.006 Seilacher A. Sedimentary structures tentatively attributed to seismic events[J]. Marine Geology, 1984, 55(1/2): 1-12. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0025322784901294

Rodr Guez-Pascua M A, Calvo J P, Vicente G D, et al. Soft-sediment deformation structures interpreted as seismites in lacustrine sediments of the Prebetic Zone, SE Spain, and their potential use as Indicators of Earthquake Magnitudes during the Late Miocene[J]. Sedimentary Geology, 2000, 135: 117-135. doi: 10.1016/S0037-0738(00)00067-1

乔秀夫, 李海兵. 沉积物的地震及古地震效应[J]. 古地理学报, 2009, 11(6): 593-610. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDLX200906004.htm 杜远生, 余文超. 地震和非地震引发的软沉积物变形[J]. 古地理学报, 2017, 19(1): 65-72. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDLX201701006.htm Spalletta C, Vai G B. Upper Devonian Intraclast Parabreccias Interpreted as Seismites[J]. Marine Geology, 1984, 55(1/2): 133-144. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0025322784901373

贾松, 彭军, 刘建锋. 国内震积岩研究现状[J]. 地质灾害与环境保护, 2006, 17(1): 39-44. doi: 10.3969/j.issn.1006-4362.2006.01.010 杜远生, 韩欣. 论海啸作用与海啸岩[J]. 地质科技情报, 2000, 19(1): 19-22. doi: 10.3969/j.issn.1000-7849.2000.01.005 Shiki T, Yamazaki T. Tsunami-induced Conglomerates in Miocene Upper Bathyal Deposits, Chita Peninsula, Central Japan[J]. Sedimentary Geology, 1996, 104(1/4): 175-188. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0037073895001271

Mutti E, Lucchi F R, Seguret M, et al. Seismoturbidites: A New Group of Resedimented Deposits[J]. Marine Geology, 1984, 55(1/2): 103-116 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002532278490135X

梁定益, 聂泽同, 宋志敏. 再论震积岩及震积不整合——以川西、滇西地区为例[J]. 地球科学, 1994, 19: 845-851. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX199406018.htm Atkinson G M, Finn W D L, Charlwood R G. Simple Computation of Liquefaction Probability for Seismic Hazard Applications[J]. Earthquake Spectra, 1984, 1(1): 107-123. doi: 10.1193/1.1585259

吴根耀. 造山带古地理学——重建区域构造古地理的若干思考[J]. 古地理学报, 2007, 9(6): 81-96. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDLX200706010.htm 杨庆道, 陈明春, 卯升俄, 等. 滇中楚雄盆地地腹构造-沉积特征重要发现及地质意义[J]. 云南大学学报: 自然科学版, 2017, 39: 287-296. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YNDZ2017S2046.htm -

期刊类型引用(1)

1. 李楠,刘陇强,朱利东,杨文光,刘强,周豫. 喜马拉雅北缘丁木错地堑第四纪软沉积物变形构造. 成都理工大学学报(自然科学版). 2024(06): 1048-1056+1069 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

下载:

下载: