Diagenesis and its influence on porosity of Chang 6 reservoir in southeast Ordos Basin

-

摘要:

应用薄片鉴定、扫描电镜、X-衍射等方法分析鄂尔多斯盆地东南部长6储层岩性特征、成岩作用及其对储层孔隙的影响。结果表明, 研究区长6储层以长石砂岩和岩屑质长石砂岩为主, 砂岩颗粒多为磨圆度中等-好, 分选性中等, 其成岩阶段主要处于中成岩A期。主要成岩作用有压实作用、胶结作用、溶蚀作用、交代作用、其中压实作用和胶结对储层孔隙空间起破坏作用, 使储层孔隙分别减少了原始孔隙的68.8%和16.90%;而后期的溶蚀作用对储层孔隙空间起建设作用, 使储层孔隙增加了原始孔隙3.67%, 为油气聚集空间贡献了一定的作用。

Abstract:Based on such means as thin section identification, scanning electron microscope and X-ray diffraction, the authors studied reservoir lithology, types of diagenesis and influence on pore evolution of Chang 6 reservoir in southeast Ordos Basin. The main sandstone types of Chang 6 reservoir are arkose and lithic feldspathic sandstones. Most sand grains are round-subangular and moderately sorted. The sandstone belongs to stage A of middle diagenetic stage. Diagenesis includes compaction, cementation, dissolution and metasomatism. Compaction and cementation reduced initial pore volume by 68.8% and 16.90% respectively. Later, dissolution increased pore volume by 3.67%, which was useful to oil and gas accumulation.

-

Keywords:

- southeast Ordos Basin /

- Chang 6 /

- diagenesis /

- pore evolution

-

延长组长6油层组是鄂尔多斯盆地的主要产油层系,多年来,相继在盆地内安塞油田、姬塬油田、华庆油田等区域的长6油层组石油勘探中取得了显著的成果。20世纪70年代对该盆地东南部进行了地质普查,局部地区进行了地质详查及细致勘探,在多处发现较好的油气显示,但由于种种原因,勘探开发曾一度停滞,很多认识都停留在90年代研究的基础上。盆地南部现有的认识很难满足勘探工作的需要,且自2000年以后,由于全球资源和能源的紧张,各地油气勘探的力度逐步加强,该区的勘探开发再一次被提上了议程。

本文以研究区长6储层为目的层,通过岩心观察、油层物性、扫描电镜等分析测试手段,对目的层成岩作用进行了研究,意在揭示成岩作用对储层孔隙的影响作用,为后期勘探开发提供依据。

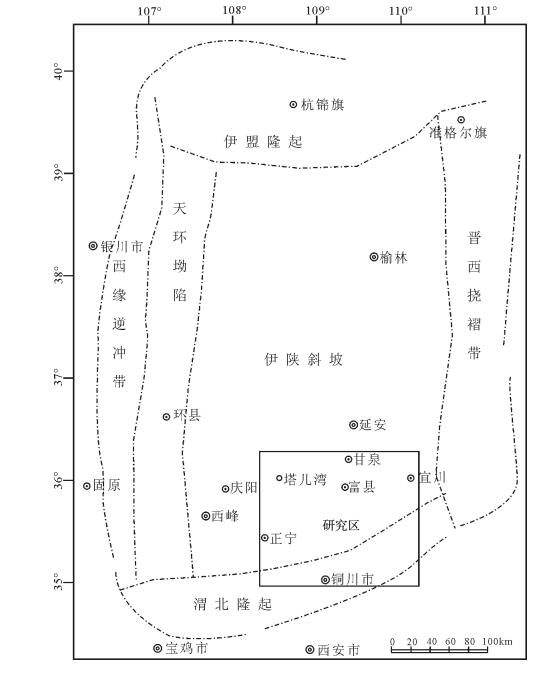

1. 地质背景

研究区位于鄂尔多斯盆地东南部,北起甘泉,南至铜川,西抵正宁,东达宜川(图 1),横跨陕北斜坡和渭北隆起2个构造单元。其北部在西倾单斜的背景上发育一系列的鼻褶构造,呈近南北向展布;南部以逆冲断层为主,呈南翘北倾的东西向排带状分布。晚三叠世受印支期秦岭造山活动的影响,延长期长6沉积期湖盆基底逐渐抬升,湖区逐渐缩小,形成湖退砂进的三角洲沉积,同时受东北、西南两大物源的控制。研究区东北和西南地区分别发育三角洲前缘沉积和深湖浊流沉积,三角洲前缘水下分流河道砂体和深湖浊积砂体广泛发育,形成延长组的主要产油层之一[1]。

2. 储层岩石学特征

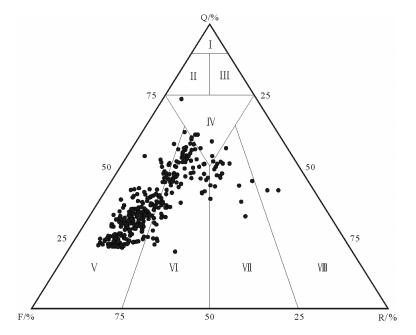

砂岩薄片显微镜下鉴定结果表明,鄂尔多斯盆地东南部延长组长6储层砂岩以长石砂岩和岩屑质长石砂岩为主(图 2)。研究区长6砂岩的碎屑含量较高,碎屑中石英含量占碎屑总量的2%~21.5%,平均29.13%,长石含量较高,在5%~59.5%之间,平均值达37.31%,储层砂岩中的自生长石以钠长石为主,另外还见少量钾长石。受东北方向中下太古界—元古宇多套变质岩系组成的深变质岩物源的影响,长6油层组矿物成熟度由东北向西南逐渐增高,岩屑以千枚岩、片岩、板岩等变质岩岩屑为主,岩屑含量在2%~37.8%之间,平均值为11.83%,杂基主要为粘土矿物,包括伊利石、绿泥石、高岭石及少量泥质杂基,胶结物主要为绿泥石、方解石、铁方解石、铁白云石、硅质、白云石等,砂岩颗粒多呈次圆-次棱状、磨圆度中-好,分选性中等。

3. 成岩作用及其对孔隙演化的影响

通过镜下观察,研究区砂岩储集层在埋藏成岩过程中发生的成岩作用主要为压实作用、胶结作用、溶解作用和交代作用,不同成岩作用对储层孔隙演化具有显著的影响[2-3]。根据成岩作用对砂体孔隙演化的影响,分为建设性和破坏性两大类。

3.1 降低储层孔渗性的成岩作用

3.1.1 机械压实作用

压实作用是砂岩原生粒间孔减少的主要原因之一,对孔隙度的影响很大。研究区长6砂岩在埋藏成岩过程中经历了不同程度的压实作用,镜下观察颗粒呈定向或半定向排列,杂基等柔性矿物被压弯或折断,碎屑间的接触方式以线接触或点-线接触为主(图版Ⅰ-A)。一般压实作用的程度随可塑性岩石碎屑的比例增大而增强,但从研究区长6储层镜下薄片观察发现,研究区碎屑颗粒间呈点-线状接触,机械压实作用强度较弱,残余粒间孔隙较发育[4-5]。另外通过统计对比发现,由于东北部向西南部杂基等柔性易压实矿物依次增加,而相应的浊沸石、方解石、绿泥石等抗压能力强的胶结物含量依次减少,造成其压实作用后孔隙损失依次增大。

3.1.2 胶结作用

胶结作用是导致储层孔隙度降低的重要因素,其成岩效应是堵塞孔隙,但不减小粒间体积,这与压实作用有着本质上的差别。通过镜下观察,本区主要有碳酸盐胶结、硅质胶结及粘土矿物胶结3种,胶结类型以孔隙式胶结、孔隙-薄膜式胶结和孔隙-加大式胶结为主。

(1)碳酸盐胶结

研究区长6储层碳酸盐胶结物含量介于0%~ 23.4%之间,平均为5.28%,类型有早成岩期形成的方解石、晚成岩期生成的铁方解石胶结、铁白云石胶结和白云石胶结4种,以铁方解石、铁白云石胶结为主(图版Ⅰ-B)。方解石胶结充填于碎屑颗粒间,呈连生式胶结,在阴极发光下显示橙黄色[6-9],仅在研究区北部分布,铁方解石以嵌晶式、薄膜式呈漂浮状充填于原生孔隙和长石溶蚀产生的次生孔隙中,在阴极发光下颜色较暗,白云石多呈自形菱面体充填于粒间孔中(图版Ⅰ-L)。由于白云石胶结物与该区碳酸盐岩岩屑含量高有一定相关性[10-11],铁白云石和白云石多发育在研究区西南地区。另外,受沉积相影响,在开阔深湖相中的砂岩铁白云石及铁方解石的含量较多[12],研究区西南部铁白云石和铁方解石含量高于东北部。

由于区内碳酸盐胶结物主要形成于晚成岩阶段,中成岩阶段A期出现大量含铁碳酸盐胶结物,溶蚀交代作用较弱,影响储层物性的主要作用为原生孔隙之间的胶结作用,且其含量与孔隙度及渗透率具有一定的负相关性[13]。

(2)长英质胶结

长英质胶结包括自生石英胶结和自生长石胶结,在研究区长6砂岩中通常以石英次生加大和自生石英长石微晶的形式存在。石英的次生加大对砂岩储层孔隙度的影响取决于石英次生加大的强度,薄片观察表明,研究区长6石英次生加大多为Ⅰ级加大,偶见Ⅱ级加大,石英具有窄的加大边或小的自形晶,可见研究区硅质胶结作用较弱,对降低砂岩的孔隙度仅起次要作用(图版Ⅰ-C),自生长石常以自生加大边和半自形粒状长石充填孔隙出现,在研究区内不常见(图版Ⅰ-D)。

(3)粘土胶结

研究区长6粘土矿物胶结物有绿泥石、高岭石、伊利石、伊蒙混层等,其中以绿泥石和伊蒙混层为主。

受沉积相影响,该区长6绿泥石胶结分布普遍,含量最高[5, 11],以薄膜(栉壳)方式包裹颗粒,或以针状或玫瑰花状、绒球状集合体形成环边绿泥石充填于孔隙中(图版Ⅰ-E)。伊利石和伊/蒙混层,在扫描电镜下多呈片状或丝缕状和蜂窝状充填于孔隙中(图版Ⅰ-F),绿泥石薄膜和伊利石充填原生孔隙,使孔隙度降低,但增强砂岩的抗压实程度,同时也阻碍孔隙水与颗粒的反应,限制石英次生加大,有利于原生孔隙的保存,起到了保护粒间孔的作用[14]。研究区长6储层砂岩薄片长石高岭石化现象不常见(图版Ⅰ-H),常呈薄膜状出现在颗粒表面,部分出现绒球状充填孔隙,高岭石的含量和孔隙度之间一般呈正相关关系[8],因此研究区长6储层高岭石的含量较低,对孔隙度的增加影响较小。

3.1.3 压实作用及胶结作用对储层孔隙的影响

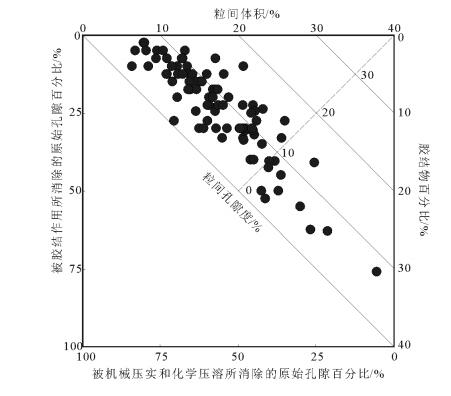

胶结作用虽然引起孔隙堵塞,但不减少粒间体积,这些自生胶结物在后期孔隙流体作用下可被溶解成为孔隙,同时胶结作用可阻止压实作用。依据Housknechet评价图[15],假设砂层原始孔隙度为40%,通过计算得知(图 3),研究区延长组长6储集层中压实作用不可逆地减小岩石的粒间体积,其仍然是造成孔隙度下降最直接、最重要的因素,减少的原始孔隙百分比达68.8%,胶结作用消除的原始孔隙百分比可达16.9%。

3.2 增加储层孔渗性的成岩作用

3.2.1 溶解作用

研究区长6储层中有大量的长石、岩屑等易溶组分,其溶解作用主要为长石被酸性流体溶蚀而形成的粒间和粒内溶蚀孔隙,呈网状、岛弧状,在扫描电镜下多见长石沿解理缝进行(图版Ⅰ-I),另外,在含有成岩高岭石的碎屑岩中,随着孔隙溶液酸碱度的变化,高岭石稳定性变差,继而转变成伊/蒙混层、伊利石、绿泥石等。

3.2.2 交代作用

研究区长6储层内交代作用是方解石对长石的交代(图版Ⅰ-J),主要表现为成岩早期长石溶孔形成的粒内溶孔被后期的方解石胶结物充填。由于研究区内方解石胶结不常见,而晚期铁方解石胶结对长石、石英等碎屑颗粒的交代作用也仅存在于局部,交代作用虽堵塞孔隙,使渗透率降低,但交代过程并未减小粒间孔隙的体积,事实上对储层的影响不大。

3.2.3 溶解作用对孔隙的影响

由于交代作用对储层的影响不大,增加砂体孔、渗性的成岩作用主要为溶解作用对储层的影响而形成的次生孔隙,通过定量化计算,研究区延长组长6由溶解作用增加的孔隙度平均值为3.67%。

4. 成岩序列及成岩阶段的确定

根据显微镜、扫描电镜、阴极发光等镜下的成岩现象及成岩作用特征,结合自生矿物的产出状况、生成条件和演化过程,揭示成岩矿物的接触关系,归纳研究区的典型成岩序列特征。自生粘土矿物胶结物包绕碎屑颗粒,如绿泥石、伊利石等,石英的次生加大覆盖并包裹绿泥石薄膜和自生伊利石,被晚期方解石包围,说明其形成早于晚期方解石,但晚于绿泥石薄膜的形成时间,方解石、铁方解石和高岭石充填于粒间孔隙及长石、岩屑溶孔内,或可见其交代其他碎屑颗粒,因此方解石、铁方解石和高岭石的沉淀发生在长石、岩屑颗粒的溶蚀作用之后。

根据上述分析,初步确定鄂尔多斯盆地东南部延长组长6储层的成岩序列为:压实作用→早期粘土膜(绿泥石膜)形成→石英次生加大→(早期)碳酸盐沉淀→伊/蒙混层和绿/蒙混层-孔隙充填伊利石及绿泥石形成→长石和岩屑颗粒溶解→自生高岭石形成→(晚期)铁方解石充填→晚期白云石充填或交代碎屑颗粒。

鄂尔多斯盆地东部延长组含油砂岩的古温度范围介于88~110℃之间,其中长6油层组的古温度为95~100℃,Ro值为0.77%~0.99% [16-17],长6油层组的伊/蒙混层中蒙脱石含量为10%~35%,平均含量16.9%(表 1)。结合上述成岩作用研究,长6油层组砂岩经历了较强的压实作用,原生孔隙大量丧失,石英多为Ⅰ级加大,偶见Ⅱ级加大,铁方解石-晚期白云石充填在次生溶蚀孔隙中或交代碎屑颗粒,长石、岩屑等溶蚀明显,伊/蒙混层、伊利石、高岭石、绿泥石等自生粘土矿物比较常见。从上述成岩特征综合判断,根据石油天然气行业标准(2003),研究区长6段储集砂岩的成岩阶段主要处于中成岩阶段A期。

表 1 研究区长6油层组粘土矿物X衍射数据统计Table 1. X-ray diffraction data of clay minerals from Chang 6 sandstone in the study area伊利石(I)/% 高岭石(K)/% 绿泥石(Ch)/% 伊/蒙(I/S)/% 层间比(S)/% 最小值 2.6 1.0 5.0 2.1 10.0 最大值 65.0 26.0 98.0 86.0 35.0 平均值 22.5 8.3 34.2 38.7 16.9 5. 结论

(1)鄂尔多斯盆地东南部延长组长6储层砂岩为典型的低孔低渗储集岩,以长石砂岩和岩屑质长石砂岩为主,砂岩颗粒多呈次圆-次棱状、磨圆度中-好,分选性中等。

(2)依据对储层的贡献,包括成岩作用降低储层孔渗性的压实作用、胶结作用和增加储层孔渗性的溶蚀作用、交代作用,其中压实作用、胶结作用、溶蚀作用最为重要,起建设性的成岩作用为溶蚀作用、高岭石化作用、环边绿泥石作用。

(3)通过量化各成岩作用对孔隙演化的影响,计算出压实作用和胶结作用分别使储层孔隙损失了原始孔隙的68.8%和16.90%,储层成为致密型储层,而后期的溶蚀作用使储层孔隙增加了原始孔隙的3.67%,为油气聚集空间贡献一定的作用。

(4)鄂尔多斯盆地东南部延长组长6储层的成岩序列为:压实作用→早期粘土膜(绿泥石膜)形成→石英次生加大→(早期)碳酸盐沉淀→伊/蒙混层和绿/蒙混层-孔隙充填伊利石及绿泥石形成→长石和岩屑颗粒溶解→自生高岭石形成→(晚期)铁方解石充填→晚期白云石充填或交代碎屑颗粒,其成岩阶段主要处于中成岩阶段A期。

致谢: 中石油长庆油田分公司研究院区域室提供了大量的基础资料,研究院区域室张才利高级工程师给予了大量指导与帮助,在此表达诚挚的谢意。 -

表 1 研究区长6油层组粘土矿物X衍射数据统计

Table 1 X-ray diffraction data of clay minerals from Chang 6 sandstone in the study area

伊利石(I)/% 高岭石(K)/% 绿泥石(Ch)/% 伊/蒙(I/S)/% 层间比(S)/% 最小值 2.6 1.0 5.0 2.1 10.0 最大值 65.0 26.0 98.0 86.0 35.0 平均值 22.5 8.3 34.2 38.7 16.9 -

曹红霞. 鄂尔多斯盆地晚三叠世沉积中心迁移演化规律[D].西北大学博士学位论文, 2007. 刘林玉, 柳益群, 李文厚, 等.吐哈盆地台北凹陷三角洲沉积与成岩作用[J].石油与天然气地质, 2002, 23(4):402-405. 李斌, 孟自芳, 李相博, 等.靖安油田上三叠统长6成岩作用研究[J].沉积学报, 2005, 23(4):574-583. 张金亮, 司学强, 梁杰, 等.陕甘宁盆地庆阳地区长8油层砂岩成岩作用及其对储层性质的影响[J].沉积学报, 2004, 22(2):225-232. 黄思静, 谢连文, 张萌, 等.中国三叠系陆相砂岩中自生绿泥石的形成机制及其与储层孔隙保存的关系[J].成都理工大学学报:自然科学版, 2004, 31(3):273-281. 王岚, 李文厚, 林潼, 等.鄂尔多斯盆地上三叠统延长组长6油层组储集层成岩作用及其影响因素[J].古地理学报, 2012, 14(3):311-320. 刘林玉, 王震亮.白豹地区延长组长3储层的成岩作用与成岩相[J].西北大学学报, 2008, 38(1):99-102. 张路崎, 陈恭洋.白豹-坪庄地区延长组长6储层成岩作用研究[J].岩性油气藏, 2009, 21(1):75-81. 赵俊兴, 黄德才, 罗媛, 等.鄂尔多斯盆地南部长6段储层成岩作用特征[J].开然气工业, 2009, 29(3):34-37. 黄思静, 武文慧, 刘洁, 等.大气水在碎屑岩次生孔隙形成中的作用[J].地球科学-中国地质大学学报, 2003, 28(4):419-424. 窦伟坦, 田景春, 王峰, 等.鄂尔多斯盆地长6油层组储集砂体成岩作用及其对储集层性质的影响[J].成都理工大学学报(自然科学版), 2009, 36(2):153-158. 吴胜和, 熊琦华.油气储层地质学[M].北京:石油工业出版社, 1998. 钟大康, 朱筱敏, 张琴.不同深埋条件下砂泥岩互层中砂岩储层物性变化规律[J].地质学报, 2004, 78(6):863-871. 柳益群, 李文厚.鄂尔多斯盆地东部上三叠统含油长石砂岩的成岩特点及孔隙演化[J].沉积学报, 1996, 14(3):87-96. 于兴河.油气储层地质学基础[M].石油工业出版社, 2009. 柳益群, 李文厚, 冯乔.鄂尔多斯盆地东部上三叠统含油砂岩的古地温及成岩阶段[J].地质学报, 1997, 71(1):65-74. 冯娟萍, 李文厚, 欧阳征健, 等.河流相和三角洲相储层成岩作用及其对储层的影响——以青化砭油田长2油层组和长6油层组砂岩为例[J].地球学报, 2008, 29(2):189-198.

下载:

下载: