Deformation and failure mechanism of rainfall-induced shallow loess landslide

-

摘要:

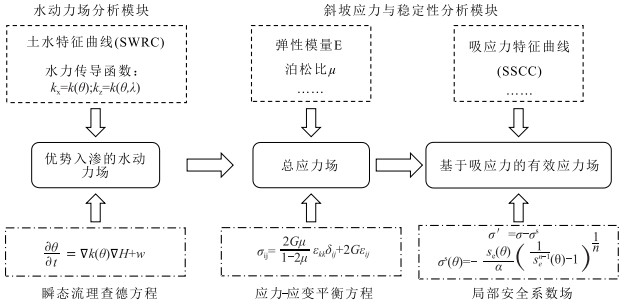

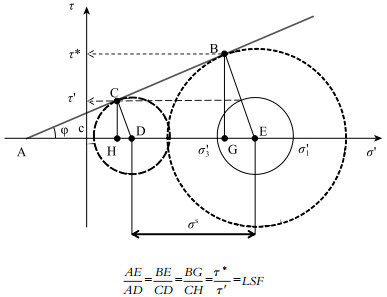

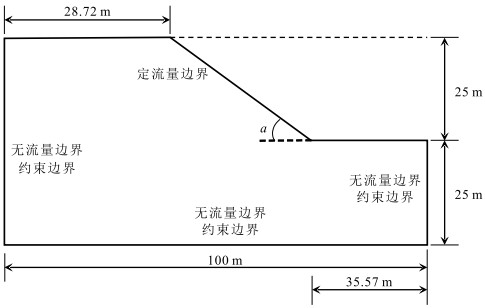

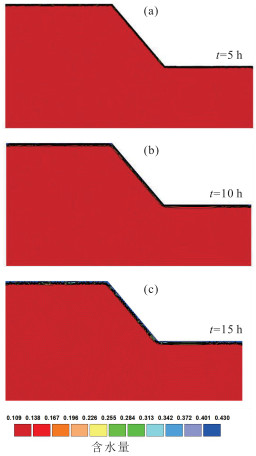

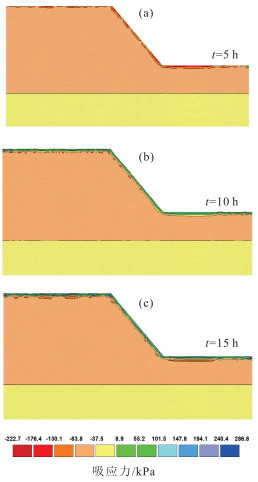

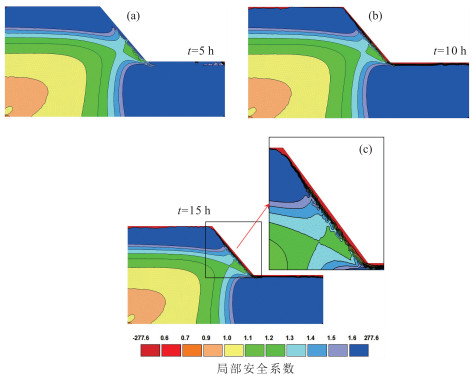

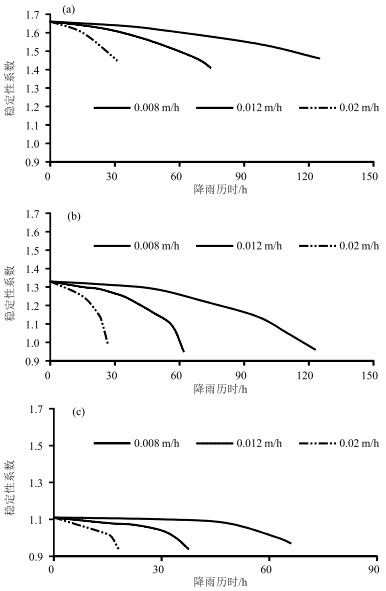

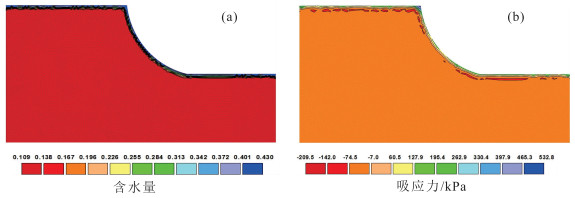

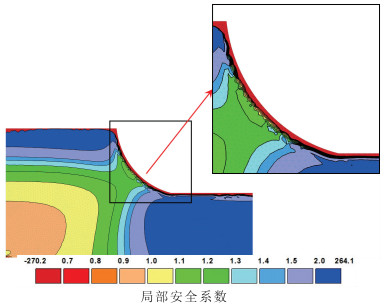

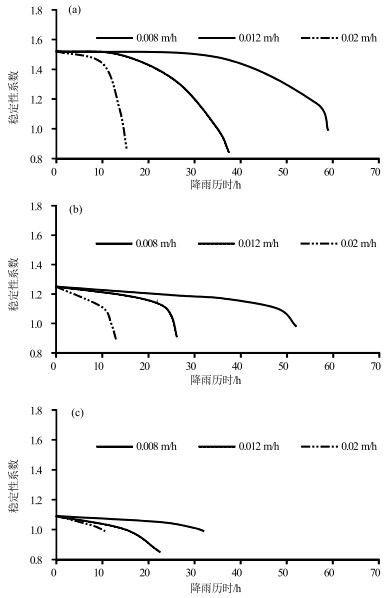

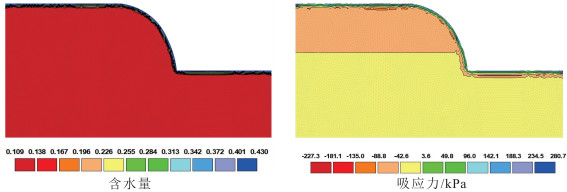

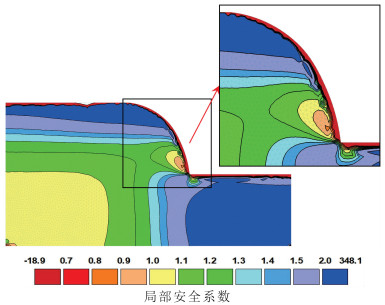

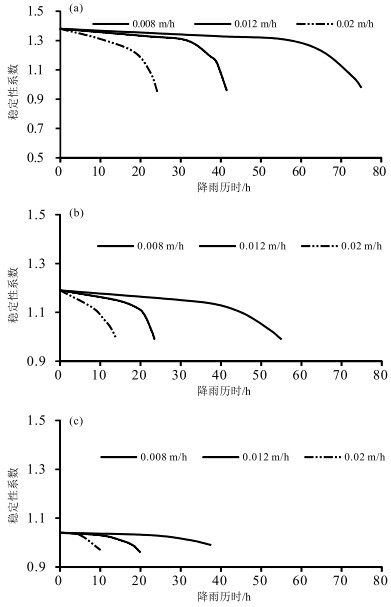

由降雨引发的浅层黄土滑坡灾害具有致灾性强、范围广、影响面积大等特点,是黄土高原地区危害严重的地质灾害类型。经典算法采用安全系数描述坡体稳定性,难以对坡体变形破坏的起始位置和实际失效面加以识别,限制了滑坡变形过程的描述和滑坡有效预测。以非饱和土吸应力理论为指导,基于Hydrus中的Slope Cube模块,建立黄土斜坡水-力耦合模型,结合黄土地区易滑坡形态统计数据,针对凸型、凹型、直线型3种坡型与30°、40°、50°三种坡度组合,计算了不同降雨条件下的坡体稳定性响应。结果表明,不同坡型的黄土斜坡对降雨条件具有明显的响应。相同降雨量、相同坡度条件下直线型坡发生浅表层破坏的可能性最低,凹型坡次之、凸型坡的稳定性最差。与之相对应的,相同条件下凸型坡失稳时间最短、凹型坡次之、直线型坡最长。本研究可为浅层滑坡的早期识别和预报提供支撑。

Abstract:The shallow loess landslides, triggered by precipitation has the characteristics of serious catastrophability, wide range of influence and large impact area, is one of the serious disaster in the Loess Plateau.It is difficult to identify the initial failure position and actual failure surface with the classical analysis method by using one safety factor to describe the slope stability, which limits the description of the failure process of slopes and consequently influence the effective prediction of landslides.Guided by the theory of unsaturated soil matric suction, the water- stress coupling model of loess slope was established based on the Slope Cube module with the Hydrus software.According to the statistics of slide-prone morphology of loess slopes, the slope stability response to rainfall conditions was calculated under different conbinations of convex, concave and linear, and the three slope gradients of 30°, 40° and 50°.The results show that different loess slopes have obvious responses to precipitation, and its influence is controlled by the slope types.Under the condition of the same rainfall and the same slope, the possibility of superficial surface damage occurs on the linear slope is the lowest, followed by the concave slope and the convex slope.Correspondingly, the time consuming of instability is the shortest for convex slopes, the second for the concave slopes, and the longest for the linear slopes under the same conditions.This study can provide support for early identification and prediction of shallow loess landslides.

-

Keywords:

- loess /

- precipitation /

- shallow landslides /

- failure mechanism

-

自然资源指天然存在、有使用价值、可提高人类当前和未来福利的自然环境因素的总和,是人类社会生存发展的物质基础、空间载体和能量来源[1-2]。自然资源综合调查指对土地、矿产、森林、草原、水、湿地、海洋、地下空间、地质遗迹等自然资源和地表基质开展调查-监测-评价-区划-智慧服务的全链条业务工作①。通过自然资源综合调查,能够系统掌握全国自然资源及地表基质的数量、质量、空间分布、开发利用、生态状况、动态变化,揭示地球多圈层自然资源相互关系与演替规律,科学评价自然资源在经济社会发展和生态文明建设中的关键性支撑和制约作用。

2017年以来,中国地质调查局在福建省、海南省、承德市、宜昌市、广安市等地部署开展了地质调查支撑服务生态文明试验区(示范区)建设,探索了资源环境承载能力与国土空间开发适宜性评价、生态地质、城市地质及自然资源综合调查的技术方法,有力支撑了地方国土空间规划、生态保护修复、城市规划建设、地质文化村建设及特色自然资源综合开发利用[3-4],同时也为地质调查转型升级提供示范引领[5-6]。

2020年,笔者开展了承德自然资源综合地质调查工程研究[3]。2022年,中国地质调查局组织中国地质环境监测院等单位,继续开展承德市水文地质与水资源、土地质量、地质遗迹等自然资源综合调查,并充分收集利用承德市自然资源和规划局等部门的相关资料,完成水文地质和工程地质钻探8700 m,土壤和植物样品采集测试2.3万件,获得各类调查监测数据近130万条,形成了一批重要成果,同时在央地合作联动机制构建、工作模式形成、支撑服务提供、调查样板打造等方面进行了实践探索。在此基础上,笔者对该工程探索实践过程中取得的主要进展等进行了系统归纳总结,以期为全国其他地区开展自然资源综合调查和中央地勘单位引领行业转型发展提供参考。

1. 承德自然地理与自然资源概况

1.1 自然地理概况

承德位于坝上高原与燕山山地过渡带、季风与非季风交汇区,是国家首批生态文明建设先行区,也是习近平总书记亲自定位的京津冀水源涵养功能区,同时是国家可持续发展创新示范区,生态环境脆弱敏感,生态地位举足轻重。

承德全域土地面积共计3.95×104 km2,地势北西高、南东低,北部为内蒙古高原的东南边缘(坝上高原),中部为浅山区,南部为燕山山脉(冀北山地)。海拔在200~2118 m之间,坝上高原相对平坦,主要为风成沉积;浅山区发育多条河流,河谷区阶地发育,是人类主要生活区;燕山山地风化壳为林果业种植适宜区。承德市年平均降水量在451~850 mm之间,森林覆盖率为60.03%,是京津唐重要的水源地和华北最绿的城市。主要的水系有滦河流域、三河流域、辽河流域(包括辽河水系和大凌河水系),其中滦河流域面积占市域面积的72.5%。

1.2 主要自然资源概况

承德市山水林田湖草等自然资源类型丰富多样,优势资源是水资源、矿产资源和土地资源等。其中水资源总量丰富,市域多年平均水资源总量为37.6×108 m3,地表水占45%,地下水占55%。年水资源总供水量约9.08×108 m3,农业灌溉用水量占59%,工业用水占15%,居民生活用水占9%;地表水工程供水量3.96×108 m3,地下水开采量约5×108 m3,年均向京津等下游地区供水25.2×108 m3。土地资源中耕地为4.14×103 km2,种植园用地为1.48×103 km2,林地为2.68×104 km2,草地为4.55×103 km2。市域有益元素富集区总面积约1.5×104 km2。全市已发现矿产90种,已探明储量的矿种59种,已开发利用的52种。钒钛磁铁矿是承德的特色矿产,钒钛资源储量占全国的40%以上,是中国北方最大的钒钛磁铁矿基地。其他的可再生能源中,风能、太阳能、地热均具备开发优势。

2. 承德自然资源综合调查主要进展

2.1 构建自然资源综合调查的“承德模式”

承德自然资源综合调查的总体思路是紧紧围绕京津冀协同发展战略需求,精准把握自然资源综合调查的对象,基本建立自然资源综合调查的“承德模式”(图 1),主要内容包括:以水资源为核心,开展承德全域水资源动态变化分析、典型流域水源涵养能力评价和城镇区供水保障调查勘察;以土地资源为纽带,评价承德市滦河、武烈河等主要河谷区和滦平-承德等主要农林经济带的土地质量、生态特征和土地利用适宜性;以矿产资源为试点,开展滦平红旗小营一带的典型矿集区超贫钒钛磁铁矿“资源潜力、环境影响、技术经济”三位一体综合评价,研究支撑承德现代矿业差异化管控路径;以地质遗迹资源为杠杆,提出了承德市地质遗迹保护名录,结合其他优势自然资源类型,打造完成兴隆县诗上庄村地质文化村;以地热资源和侧向山体资源为拓展,在勘察基础上完成中心城区城市侧向山体空间和北部新区浅层地热资源调查评价;以科学研究为创新引领,初步建立了承德坝上高原自然资源野外科学观测研究站,通过数据积累逐步查明坝上高原生态环境的演化过程、趋势、原因及机理。

在该模式指引下,笔者主要从地质视角出发,查清山水林田湖草沙的相互关系,解决区域发展的系统性问题,同时将技术方法、工作模式、智慧服务等作为核心竞争力,在支撑国土空间规划、生态保护与修复、现代农林业高质量发展、生态文旅、特色自然资源开发利用等方面形成分级分类成果产品。

2.2 形成承德自然资源综合调查基本流程

(1) 自然资源编图。系统总结分析前人已有的水文地质与水资源、土地质量、林草湿、矿产资源、地质遗迹等成果资料,开展承德自然资源编图。

(2) 需求对接与补充调查。针对编图和需求对接发现的水、土、生态等重点问题开展水文地质、土地质量地球化学、地质遗迹、矿山地质环境等补充调查和多要素自然资源调查,支撑生态文明建设和高质量发展。

(3) 开展自然资源综合评价。开展地质文化村建设、双评价、自然资源与人文古迹等综合评价,提出地球系统科学解决方案,支撑国土空间规划、用途管制、生态保护与系统修复等自然资源管理中心工作。

(4) 探索示范经验和技术规范。开展自然资源资产价值评估、流域水平衡、区域碳平衡等专题研究,探索地质工作转型发展的路径,形成示范经验和技术规范。

3. 支撑承德生态文明建设主要成果

3.1 支撑国土空间规划

2019年以来,笔者在承德开展了全域(3.95×104 km2)、武烈河流域(3.23×103 km2)和滦河新城区(297 km2)3个尺度的(简称“双评价”)自然资源综合评价,3个尺度评价分别是1:25万国土空间开发适宜性评价、1:5万综合评价和1:1万综合评价(图 2),有力地支撑了市域、流域国土空间规划和城区城市设计②。

3.1.1 承德市全域尺度“双评价”

在编制《承德自然资源图集》(1:25万)基础上,基本了解了承德的水、土、矿、林、草等自然资源禀赋、环境条件和生态地质环境基准特征。结合自然资源综合调查和专题调查成果,建立了市级尺度的“资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价”指标体系,编制完成《承德市“双评价”报告和图集》,提出了“三区三线”划定和国土空间开发保护格局优化建议,直接支撑了《承德市国土空间规划(2021—2035)》编制。

3.1.2 武烈河流域自然资源综合评价

在自然资源和国土空间多要素综合调查基础上,充分运用规划的理念,基于承德市武烈河流域的水、土、地热、矿泉水、地质遗迹、地质景观、历史文化等特色资源优势,与地质灾害防治、矿山生态修复等相结合,编制完成《支撑服务武烈河百公里生态与文化产业走廊地质调查报告和图集》(1:5万),提出打造“六个核心区、十六个辐射区”的百公里生态与文化产业走廊规划建议[3]。

3.1.3 滦河新城区自然资源综合评价

编制完成《支撑服务承德市滦河新城城市设计地质调查报告和图集》(1:1万),发现滦河镇—上板城镇段一等富硒土地6 km2,划定5个生态与农业高质量发展建议区和4个水土生态修复区,提供了优化国土空间的地质视角,精准支撑了承德市滦河河谷国土空间优化布局。

3.2 支撑生态保护修复

3.2.1 古环境古植被群落重建

孢粉古环境古植被群落重建和历史地理学研究发现,塞罕坝地区的乡土树种主要是栎、桦、榆等乔木。塞罕坝地区1万年以来气候大致经历了冷干、暖湿和气温升降变化[7]。植被类型整体以草本为主,景观为稀树草原,森林为针阔混交林[8-9]。距今6000~2000 a的暖湿期与当前气候条件相似,当时的优势乔木树种有桦、栎、松、胡桃、榆、落叶松、鹅耳枥等,灌木以山杏、沙棘和杜鹃花为主,草本主要为蒿、藜、禾本科等(图 3)。建议下一步塞罕坝周边地区科学绿化应推广针阔混交林,增加蒙古栎、白桦、榆等乡土树种。首次探索完成塞罕坝林水关系研究,向自然资源部提交的地质调查专报为塞罕坝及邻近地区科学部署绿化工作提供了决策依据,获部领导批示肯定③。

3.2.2 塞罕坝地区林水关系

塞罕坝地区的水资源主要来源于大气降水,消耗于地面蒸发、植物蒸腾、人工开采、河流流出等。近30年塞罕坝地区林地面积增加了233.8 km2,达到767.3 km2;森林覆盖率增加了25%,达到82%。森林生态系统在调节当地小气候、增强水源涵养能力等方面发挥了重要作用。

(1) 降水量增加幅度明显高于外围地区。与1991年相比,林区年均降水量增加了51.9 mm,达到483.6 mm,同期临近的围场、多伦县城增幅仅为38.1 mm和34.9 mm。

(2) 丰枯期河川径流得到有效调节。与2011年相比,丰水期河川径流量占年径流量的比率减少3.12%,枯水期增加0.75%,特别是1999—2013年间伊逊河上游枯水期连续断流2月以上的情况在2014年后再未出现(图 4)。

(3) 水源涵养能力不断增强。2001—2020年,该区降水量与实际蒸散量年均增加740×104 m3和5.4×106 m3,河川径流量年均减少3×105 m3,水资源储变量年均增加2.3×106 m3。2016年以来,该区地下水水位呈上升趋势,上升幅度为0.26~2.03 m,越来越多的水资源被涵养在当地土壤和地下水中。

3.2.3 御道口地区狼毒草防治建议

针对坝上高原狼毒草外来生物物种入侵,笔者调查研究了9处密集斑块型,6处稀疏斑点类型和27处零散点状类型的狠毒草,认为承德坝上高原指示草地退化的狼毒草主要分布在风积相和冲积(湖沼)相生态地质单元内,且土壤中N和P元素含量明显偏高,具有明显的“肥岛”效应。土壤中主要养分元素N、P、K的空间分布特征,影响了植物的群落结构。植物生长习性不同,对土壤的养分需求存在空间结构差异。0~20 cm浅层土壤养分特征,风积相、风积残积相的砂质土养分质量较低,湖积相、湖沼积相的壤质土养分含量较高,基岩区的安山岩、玄武岩受浅表风积砂混入影响,土壤养分中等。河湖相、薄层风积砂土壤和基岩残积单元内狼毒草呈面状和带状密集分布,建议采取草地封育措施;厚层状风积砂和冲积(湖沼)相单元内狼毒草呈单点和斑状分布,建议采取人工辅助进行草地修复。

3.3 支撑特色农林业高质量发展

3.3.1 承德市特色农林业科学规划

以地表基质和元素地球化学特征为基础[10-11],通过土壤类型、养分元素、健康元素、重金属元素等自然要素套合分析,结合承德市生态保护功能区划、农林产业发展规划等成果,以及农业发展、水源涵养、生态修复三方面需求,提出了承德市土地利用适宜性分区建议:北部土地沙漠化草地保护修复区,中部水源涵养、林业发展、中药材适宜区,南部特色经济林适宜区和生态林保护区,以及河谷耕地农业发展区7类重点保护和利用建议区(图 5),为承德市特色农林业科学规划提供了科学支撑。

3.3.2 支撑隆化县草莓谷高质量发展

查明隆化县七家镇武烈河河谷区中国草莓谷虽然土地质量以四等为主,但是土壤中K和Zn元素含量普遍较高,不存在重金属污染,因草莓属于喜K、Zn、P植物,因此,该地区有利于草莓种植(个大、口感好)。武烈河河漫滩地下水位较浅,土壤养分好,可为草莓种植区进行客土替换。该成果为武烈河流域特色现代生态农业高质量发展提供了支撑。

3.4 支撑现代城市规划建设

针对承德市人大关于中心城区山体保护立法的需求,研究提出了中心城区(双桥区、双滦区和高新区)山体资源分级分类保护名录、山体修复保护对策建议,编制完成《承德市中心城区山体保护研究报告》,支撑了承德市国土空间用途管制和市人大山体保护立法。

另外,针对承德市中心城区控制性规划编制需求,笔者在对砂砾岩山体详细调查和勘察的基础上,编制了《承德市中心城区侧向山体空间开发利用建议报告》和相应图件,划分了4处可开发利用适宜区和7处侧向山体资源潜力区,为承德市中心城区城市控制性详细规划建设提供了地质支撑。

3.5 支撑诗上庄地质文化村创建

通过地质遗迹专项调查和自然景观与人文历史古迹综合调查,支撑了承德全域生态地质旅游发展和诗上庄地质文化村创建。笔者在承德市全域文旅规划的基础上,将自然地质与人文历史相结合,在查清自然资源本底基础上,以兴隆县安子岭乡诗上庄村蓟县系叠层石和褶皱地貌遗迹资源为主要抓手,结合当地富锌土地、乡土诗歌文化、生态旅游与康养村特点,成功建成了地质+生态康养型诗上庄地质文化村,并入选国家首批地质文化村名录,有力地支撑了地质文化村(镇)创建和生态地质旅游发展。

4. 全国自然资源综合调查总体思路

在承德自然资源综合调查的基础上,结合自然资源部发布的《自然资源调查监测总体方案》①和《自然资源调查监测技术体系总体设计方案(试行)》④,延伸拓展出全国自然资源综合调查的总体思路、主要任务、智慧服务内容等。

全国自然资源综合调查应坚持顶层统一、多维集约、分级分步、智能运维和智慧服务原则,系统开展土地、矿产、森林、草原、水、湿地、海洋、地下空间、地质遗迹等自然资源综合调查,全面掌握自然资源的禀赋特征及动态变化,科学评价自然资源在经济社会发展和生态文明建设中的关键性支撑和制约作用,支撑政府部门自然资源管理,服务自然资源科学利用⑤。同时构建全国自然资源监测网络,推动自然资源综合调查理论与技术创新,为生态文明建设和自然资源管理提供权威数据和智慧服务(图 6)。主要任务包括以下5个方面。

4.1 自然资源综合调查数据库建设方法探索

自然资源综合调查数据库建设包括全国与区域和局域2个尺度。全国与区域尺度的自然资源综合调查数据库建设方案:按行政单元(全国、省级、市县级行政区划)和自然单元(三级水资源分区)为基本单元,对各类自然资源的数量、质量、范围、边界等属性信息进行“归一化”整编,在二维空间分解落位。局域尺度的三维自然资源综合调查数据库建设方案:以第三次全国国土调查图斑(同类型图斑可合并考虑)为基本单元,对各类自然资源的数量、质量、范围、边界等属性信息进行三维空间的分解落位。依托目前正在实施的试点项目,在小流域、县级以下行政区内进行技术方法探索。

4.2 自然资源综合调查试点示范

探索开展土地、矿产、森林、草原、水、湿地、地下空间、地质遗迹等自然资源综合调查,建立统一的本底数据库。以张承地区、大凌河流域、新安江流域、南渡江流域等为例,积极将服务碳达峰碳中和目标纳入未来自然资源综合调查拓展的重要方向,开展流域水平衡、区域碳平衡、资产价值评估等自然资源管理前沿领域的探索与试点,形成不同地区自然资源综合调查成果,为科学绿化决策、自然资源资产价值评估、生态保护修复等提供支撑服务。

4.3 构建功能网与学科网相结合的自然资源监测体系

基于地球系统科学理论,建立功能网和学科网相结合的国家自然资源监测网构建框架。按照国家自然资源管理需求,建立水资源、土地资源、矿产资源、森林资源、草原资源、湿地资源、海洋资源、地下空间、地表基质、国土空间生态、地质安全等11个功能监测网(图 7)。面向地球系统科学研究,11个功能监测网涉及7个一级学科,17个二级学科和58个三级学科。在此框架下,开展自然资源实时监测和重点生态功能区综合监测。

4.4 开展多门类自然资源综合评价与区划

对土地、矿产、森林、草原、水、湿地、海洋、地下空间、地质遗迹9类自然资源,分别进行数量、质量和生态功能评价;对每类自然资源的可利用资源量、开发利用条件与环境影响进行“三位一体”综合评价,揭示自然资源禀赋条件、结构特征、功能和空间分布规律及开发利用状况。

研究基于国土“三调”成果的市域、流域尺度自然资源综合区划方法,试点开展不同类型自然资源区划和综合区划。其中单类型自然资源的自然区划,主要反映土地、矿产、森林、草原、水、湿地、海洋、地下空间、地质遗迹9类自然资源的空间分布规律[12];单类型自然资源的功能区划,主要服务于单类型自然资源保护与开发利用等的管理需求;多类型自然资源的综合区划,瞄准服务国土空间规划、用途管制、生态保护修复等“两统一”职责需求,基于单类型自然资源的自然区划和功能区划等,进行综合分析评价,形成针对性的区划方案。

4.5 形成自然资源综合调查相关技术标准

通过技术方法探索、试点示范调查和不同尺度的评价与区划,逐步形成自然资源综合调查技术导则、自然资源监测技术导则、自然资源综合评价与区划技术要求、地表基质编图技术要求、自然资源综合调查数据库建设规范等系列技术标准[13]。

5. 结论

(1) 不同层级自然资源综合评价、第四纪地质与生态地质调查、特色地质资源综合调查及山体资源调查评价,可有效支撑国土空间规划、生态保护修复、农林业高质量发展等领域,在此基础上,提出了自然资源综合调查支撑服务生态文明建设和自然资源管理的“承德模式”。

(2) 自然资源综合调查指开展自然资源的调查-监测-评价-区划-智慧服务的全链条业务工作,其核心要义是查清自然资源的相互关系及演替规律。

(3) 近期自然资源综合调查的主要任务是开展自然资源综合调查试点示范、数据库建设方法探索,构建功能网与学科网相结合的自然资源监测体系,为生态文明建设和自然资源管理提供权威数据和智慧服务。

致谢: 本文是在延安地区大量调查与监测工作的基础上完成的,调查工作由项目成员程秀娟、薛强、王虎、王益民、郭怀军等共同完成,软件计算和分析过程中得到中国科学院武汉岩土力学研究所陈盼副研究员的指导和帮助,成文过程中得到长安大学李同录教授、西北大学谷天峰教授的悉心指导,在此一并表示衷心的感谢。 -

表 1 模型主要参数取值

Table 1 Main parameters selected for modeling

参数 量纲 参数取值 饱和含水量(θs) - 0.4 残余含水量(θr) - 0.078 饱和渗透系数(Ks) m/h 0.00104 进气值参数(α) 1/m 3.6 有效粘聚力(c`) kPa 45 摩擦系数(Φ`) ° 28.5 重度(Gs) - 2.6 空间参数(n) - 1.56 干密度(ρd) g/cm3 1.43 液性指数(wL) % 28.8 塑性指数(wP) % 9.5 -

李同录, 习羽, 侯晓坤. 水致黄土深层滑坡灾变机理[J]. 工程地质学报, 2018, 26(5): 1113-1120. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GCDZ201805001.htm Ng C W W, Pang Y W. Influence of stress state on soils-water charateristics and slope stability[J]. J. Geotech Geoenviron., 2000, 126(2): 157-166. doi: 10.1061/(ASCE)1090-0241(2000)126:2(157)

Zhang M S, Dong Y, Sun P P. Impact of reservoir impoundment-caused groundwater level changes on regional slope stability: a case study in the Loess Plateau of Western China[J]. Environmental Earth Sciences, 2012, 66: 1715-1725. doi: 10.1007/s12665-012-1728-6

杨宗佶, 蔡焕, 雷小芹, 等. 非饱和地震滑坡堆积体降雨破坏水-力耦合行为的试验研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(5), doi: 10.16285/j.rsm.2018.0045. 向小龙, 孙炜锋, 谭成轩, 等. 降雨型滑坡失稳概率计算方法[J]. 地质通报, 2020, 39(7): 1115-1120. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200716&flag=1 张茂省. 引水灌区黄土地质灾害成因机制与防控技术——以黄河三峡库区甘肃黑方台移民灌区为例[J]. 地质通报, 2013, 32(6): 833-839. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20130602&flag=1 金艳丽, 戴福初. 地下水位上升下黄土斜坡稳定性分析[J]. 工程地质学报, 2007, 15(5): 599-606. doi: 10.3969/j.issn.1004-9665.2007.05.004 汪发武. 高速滑坡形成机制_土粒子破碎导致超孔隙水压力的产生[J]. 长春科技大学学报, 2001, 31(1): 64-69. doi: 10.3969/j.issn.1671-5888.2001.01.013 邢鲜丽, 李同录, 李萍, 等. 黄土抗剪强度与含水率的变化规律[J]. 水文地质工程地质, 2014, 41(3): 53-59. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SWDG201403012.htm Duncan J M., Wright S G. Soil strength and slope stability[M]. John Wiley & Sons, Hoboken, , 2005.

Lu N, Likos W J. Suction stress characteristic curve for unsaturated soil[J]. Journal of Geotechnical and Geo-environmental Engineering, 2006, 48(9): 131-142. http://www.researchgate.net/profile/Ning_Lu5/publication/228662948_Suction_Stress_Characteristic_Curve_for_Unsaturated_Soil/links/54621cfa0cf27487b455833d/Suction-Stress-Characteristic-Curve-for-Unsaturated-Soil.pdf

Lu N, Basak S, Alexandra W, et al. Analysis of rainfall-induced slope instability using a field of local factor of safety[J]. Water Resources, Research, 2012, 48: W09524. doi: 10.1029/2012WR011830.

Lu N, Jonathan W G. Hillslope hydrology and stability[M]. Cambridge, 2013.

孙萍萍, 张茂省, 程秀娟, 等. 黄土高原地质灾害发生规律[J]. 山地学报, 2019, 37(5), Doi: 10.16089/j.cnki.1008-2786.000455. 黄玉华, 冯卫, 李政国. 陕北延安地区2013年"7·3"暴雨特征及地质灾害成灾模式浅析[J]. 灾害学, 2014, 29(2): 54-59. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZHXU201402012.htm 张茂省, 孙萍萍, 程秀娟, 等.西北黄土高原区地质灾害综合研究报告.中国地质调查局西安地质调查中心, 2015. -

期刊类型引用(2)

1. 韩云亭,李思悦,罗协. 基于GF-2影像的武汉市九峰山国家森林公园地上碳储量估算. 地质通报. 2024(04): 611-619 .  本站查看

本站查看

2. 铁中彪,赵臻. 基于地理信息测绘方法的自然资源污染范围研究. 环境科学与管理. 2022(12): 173-178 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: