A discussion on a simple method for sequence delimitation of loose strata in complex sedimentary environment

-

摘要:

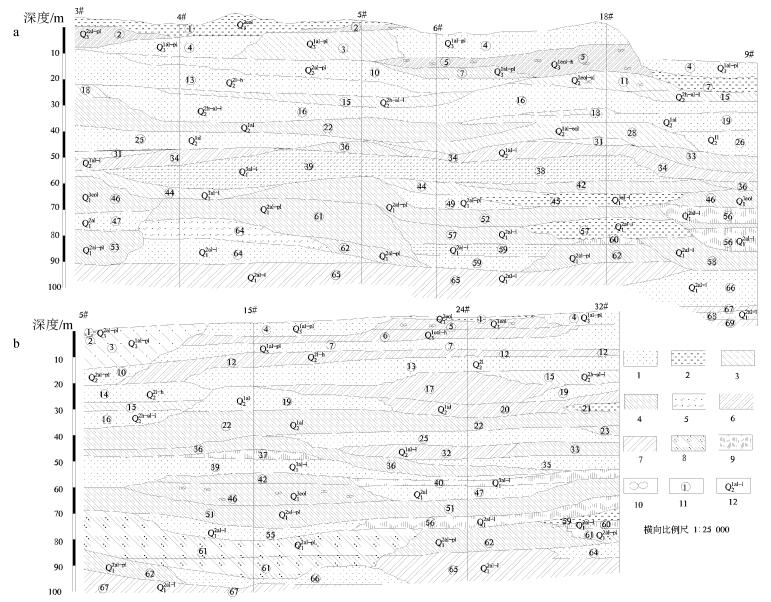

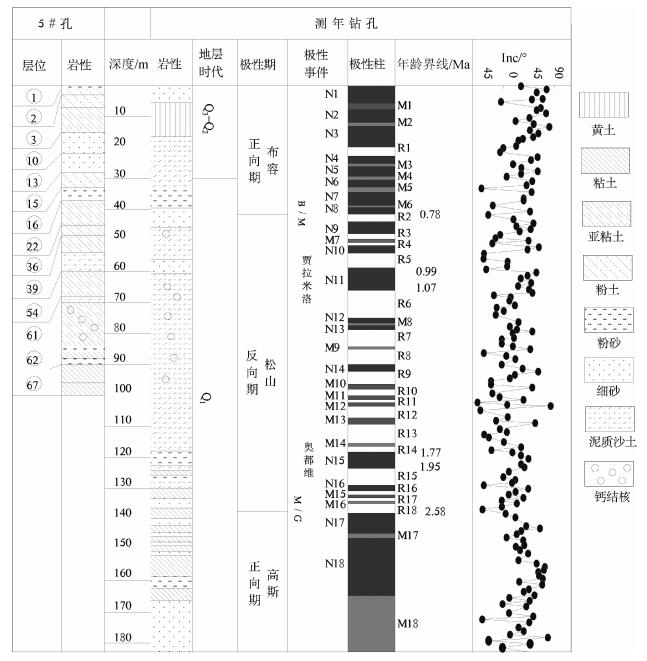

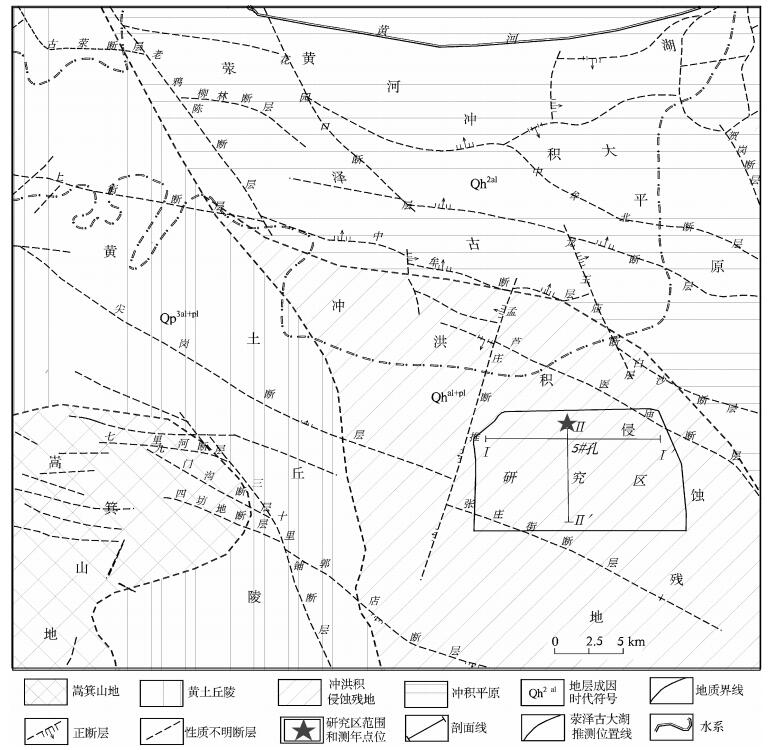

第四系松散地层对工程建设、城市发展等影响较大,一些地区的沉积环境较复杂,给划分了解其地层层序变化带来很大困难。借助有限测年资料等,仅能反映样点附近情况,且费用很高。以郑州航空港北部一带为例,在深入分析其地质调查资料并结合对周边地质环境的成熟认知,以及现有关于第四纪时代划分与冷、暖气候变化认识等基础上,改进了一套由一系列关键划定步骤接续组成的,以侧重反映地层成因、岩性特征、沉积旋回变化,并含括地质构造运动、气候变化、地层年代信息等内容的地层层序划定方法,解决了上述难题。新方法划定结果符合区域地质环境的演进特征。一些特征明显的地层可在认识成熟的周边地区或地层组中找到印证,连同其他重要地质信息,可基本控制满足地层划分对地质年代的精度要求。

Abstract:Quaternary loose strata play an important role in engineering construction and urban development.The complex sedimentary environment in some areas makes it difficult to divide and understand the stratigraphic sequence changes.With the help of limited dating data, the methodspreviously used can only reflect the situation near the sample points and is expensive.Taking the north of Zhengzhou Airport Area as an example, this paper discusses and improves a stratigraphic sequence delineation method, which is composed of a series of key division steps to focus on reflecting the formation genesis, lithological characteristics and sedimentary rotation changes of the strata, also including geological tectonic movement climate rotation changes and stratigraphic age information.The method was applied to the division of loose stratigraphic sequence in this area.This method can solve the existent problems very well.In addition, the delimitation results are in line with the evolution characteristics of geological environment in the working area.Some strata with obvious characteristics can be found in the adjacent areas and, in combination with other information indicators, the method can meet the accuracy requirements of stratigraphic sequence division in geological scale.

-

-

-

李满洲, 李广坤, 李玉信, 等.第四纪地质演化与环境变迁——兼论黄河发育演化与再造[M].北京:地质出版社, 2013:1-363. 王现国, 李永超, 雷励, 等.断陷盆地傍河取水水文地质勘查技术与环境影响评价[M].郑州:黄河水利出版社, 2014:1-168. 闵隆瑞, 迟振卿.对中国第四系中统划分方案的回顾与讨论[J].第四纪研究, 2000, 20(2):101-107. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dsjyj200002001 闵隆瑞.关于中国第四系划分问题的建议[J].地质论评, 1998, 57(3):322 http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_OA000003815.aspx 李长安.多重地层方法在第四系1:5万区调中的应用[J].地质科技情报, 1994, 13(2):105-110. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DZKQ402.022.htm 王建.晚新生代气候变化特征与第四纪下限[J].海洋地质与第四纪地质, 1991, l(2):79-88. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HYDZ199102010.htm 王伟铭, 舒军武, 陈炜.第四系重新定义的有关建议[J].地层学杂志, 2004, 28(4):319-325. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dcxzz200404006 河南省地质矿产局.河南省区域地质志[M].北京:地质出版社, 1989:1-568. 施雅风.中国东部中低山地有无发育第四纪冰川的可能性?[J].地质论评, 2011, 57(1):44-49. http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=36792906 王鸿桢, 李光岑.国际地层时代对比表[M].北京:地质出版社, 1990. 李晓昭, 罗国煜, 龚洪祥, 等.土体工程地质层组的划分[J].岩土力学, 2004, 5:759-763. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ytlx200405018 寇亚飞, 唐辉, 焦红军, 等.河南1:5万开封市幅(I50E008002)、中牟县幅(I50E008001)、大庄头幅(I50E009001)、高夏幅(I49E010024)、郭店幅(I49E009023)、新郑县幅(I49E010023)、荥阳县幅(I49E008022)环境地质调查报告.河南省地质调查院.2015. 唐辉, 寇亚飞, 郭亚娇, 等.1:5万高夏幅(I49E009024)综合工程地质图说明书.河南省地质调查院.2015. 郭亚娇, 寇亚飞, 唐辉, 等.1:5万郭店幅(I49E009023)综合工程地质图说明书.河南省地质调查院.2015. 王永辉, 冯园, 焦红军, 等.1:5万新郑县幅(I49E010023)综合工程地质图说明书.河南省地质调查院.2015. 闫震鹏, 焦红军, 陈光宇, 等.河南省主要城市环境地质调查评价报告(郑州市).河南省地质调查院.2009. 王继华, 潘登, 汪宝存, 等.河南省地质环境监测院.中原城市群地质环境监测与评价.河南省地质调查院.2015. 翟小洁, 樊德军, 杨兴明, 等.1:5万中牟幅(I50E008001)综合工程地质图说明书.河南省地质调查院.2015. 闫震鹏, 焦红军, 陈光宇, 等.河南省主要城市环境地质调查评价报告(开封市).河南省地质调查院.2009.

下载:

下载: