Characteristics of gravity and magnetic fields and deep prospecting implications in Changtuxili area, Inner Mongolia

-

摘要:

内蒙古昌图锡力地区位于大兴安岭成矿带南段西坡,成矿条件优越。前期研究发现,区内的银铅锌多金属矿产与中生代火山机构和中酸性岩浆的侵入有关,由于覆盖较厚,勘查程度不高,只依靠地表地质工作难以确定火山机构分布和侵入岩体的空间位置,不利于区内实现深部找矿突破。通过对磁测数据进行构造分析,揭示其可能为火山机构的放射状构造特征,推测构造18条,通过开展1:20000重力测量,并对重力场进行剩余异常提取、功率谱分析等处理,发现1处可能为隐伏侵入岩体引起的局部低重力异常,经计算其场源近似深度约1002.5 m。研究结果指示了区内可能的隐伏火山机构分布和侵入岩体空间位置,为该地区下一步开展深部找矿和钻探验证工作提供了重要参考。

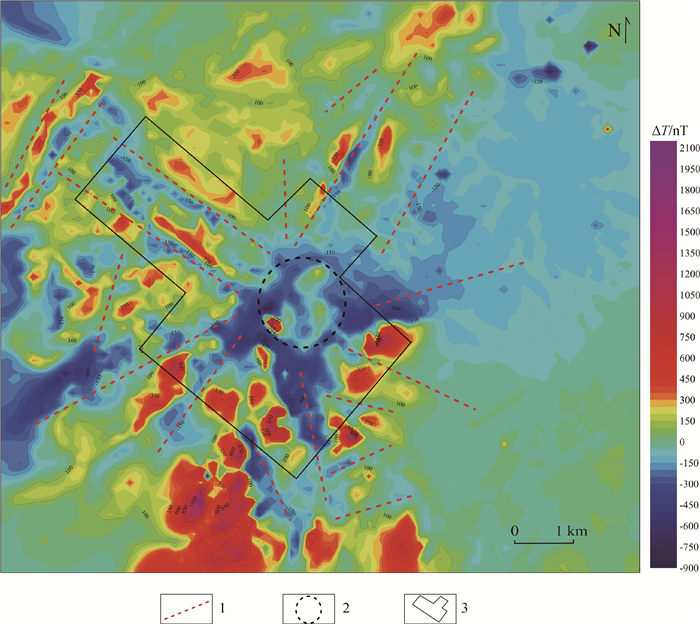

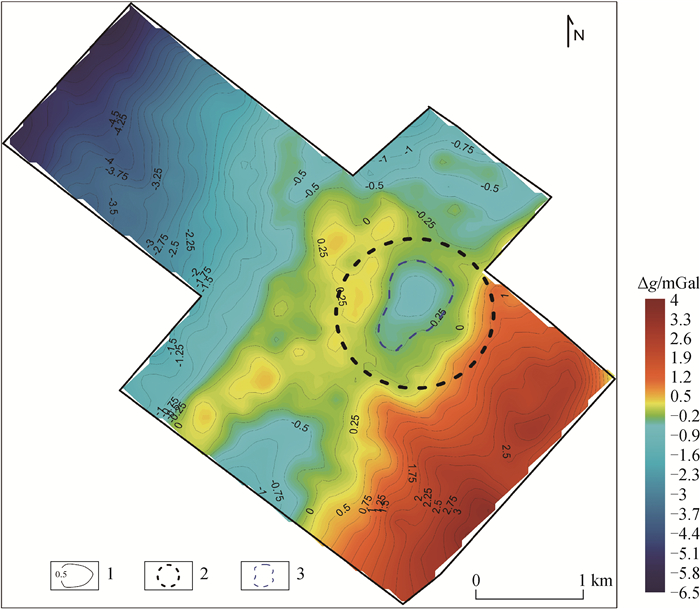

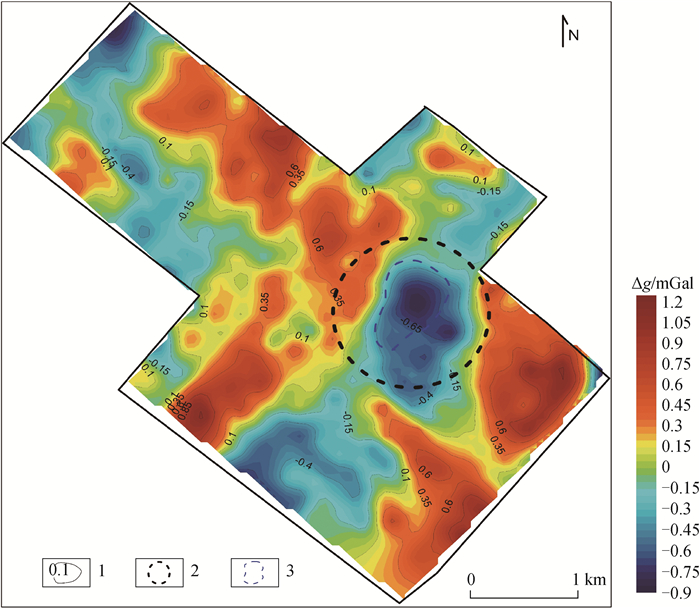

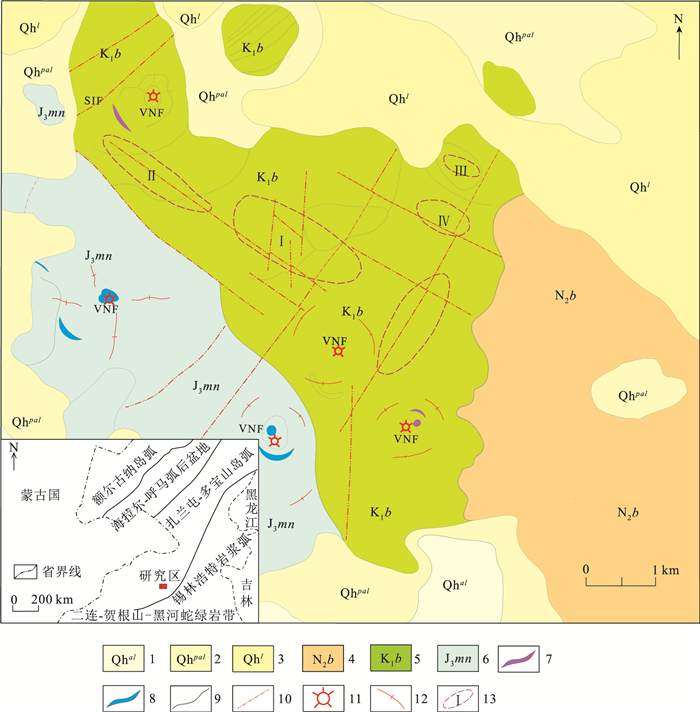

Abstract:The Changtuxili area in Inner Mongolia is located on the west slope of the southern section of the Da Hinggan Mountains metallogenic belt.Its metallogenic conditions are superior.It is found that the Ag-Pb-Zn polymetallic deposits in this area are related to the invasion of Mesozoic volcanic apparatus and intermediate acid magma.However, due to the thick coverage and low exploration level, it is difficult to determine the distribution of volcanic apparatus and the spatial location of intrusive rock mass only relying on the surface geological work, which is not conducive to the deep exploration breakthrough in the area.Through the fracture analysis of the magnetic survey data, the authors revealed the radial structure characteristics that may be volcanic apparatus, and inferred 18 structures.Through the 1:20000 gravity survey, residual anomaly extraction and power spectrum analysis of the gravity field, a low gravity anomaly that may be caused by the concealed intrusive rock mass was found, and the approximate depth of the field source was calculated to be about 1002.5 m.The results indicate the distribution of the potential hidden volcanic apparatus and the spatial location of the intrusive rock mass, which provides an important reference for the further exploration and drilling verification work in this area.

-

区域地质调查和填图是地质工作的基础,也是衡量一个国家基础地质调查和研究程度及水平的重要指标,具有重要的战略意义。中国地质调查局高度重视基础地质调查与填图方式、方法的改革,树立“地质填图的过程就是科学研究的过程”的理念,确定“需求决定工作部署”、“问题决定调查方式”的工作思路,提升解决制约重大资源环境的基础地质问题和地球系统科学问题的能力。在中国地质调查局总工室和基础部的协调、领导下,由中国地质科学院地质研究所、地质力学所联合地调局六大区域地质调查中心开展了国际分幅和非国际分幅的中大比例尺专题试点填图,取得了重要进展。这是中国第一次较系统地构建填图方法体系。2019年11月6—7日,中国地质调查局召开了第三次全国区域地质调查工作会议。同时,成立了全国区域地质调查专家委员会,并组织了全国区调填图方法研讨会,来自全国地质行业近100人参加了培训和研讨,有30人在会议上交流发言,展现了区调改革在技术方法上的创新及取得的一批新进展、新发现,收效良好。

本专辑是本次会议成果的一次体现。本专辑共收录15篇论文,内容涉及短周期密集台阵方法在专题填图中的运用、遥感技术的使用等,以及地层、岩浆岩(侵入岩和火山岩)、变质岩、蛇绿混杂岩、构造、古生物、矿床等基础学科填图成果;还有论文,包括岩溶地区填图方法和地貌演变、造山带构造变形、侵入岩、蛇绿混杂岩、年轻变质事件及热泉的填图成果介绍,将在下一辑发表。这些论文集中展示了填图的成果。

(1)地球物理方法在填图中的运用。新填图方法和理念的运用是现代填图的重要内容,卢占武等介绍了利用短周期密集台阵进行近地表结构调查的应用实例,提出了该技术在专题地质填图中的应用前景,丰富和完善了专题填图的技术方法体系。李娜等介绍了高光谱遥感技术在中国西部基岩区填图中的应用,高光谱遥感数据对不同岩性段和岩相带、细小构造等区分能力突出,提高了地质调查填图的效率和质量。

(2)蛇绿混杂岩填图。蛇绿混杂岩的填图历经数十年的探索,也是造山带研究的基础数据来源,王国强等系统介绍了近十余年来北山造山带关键地段1:5万区域地质调查和综合研究成果,突出了造山带蛇绿混杂岩带填图方法在北山地区的实践和应用。付长垒等在大比例尺填图的基础上,在拉脊山识别出连续的洋岛海山火山-沉积组合序列,为造山带古洋盆构造演化研究提供了新思路。

(3)侵入岩区填图。侵入岩是造山带的重要组成部分,对它们的刻画和研究一直是造山带研究的基础性工作。苑新晨等对滇西澜沧江地区南段复式岩基进行研究,确定其是古特提斯封闭及保山-思茅地块碰撞的响应。卢鹏等在前期开展同位素填图的基础上,在东准噶尔乌伦古河地区识别出一套晚古生代富碱细晶花岗质岩墙,这期岩墙在整个中亚造山带中普遍发育,具有重要的构造环境指示意义。车亚文等在1:5万填图的基础上,对大兴安岭南段林西地区辉长闪长岩开展系统工作,确定其与蒙古-鄂霍茨克洋闭合引起的碰撞后伸展背景有关。王帅等报道了1:5万填图发现的迪彦庙SSZ型蛇绿岩北部晚石炭世马尼塔埃达克岩,确定其为洋内俯冲岩石组合的重要组成部分,表明古亚洲洋东段在晚石炭世处于洋内俯冲消减过程中。

(4)沉积岩区填图。沉积岩区填图是建立地层系统与格架、恢复区域和生命演化的重要手段。向忠金等通过对中越边界富宁—那坡地区的1:5万填图,查明早—中三叠世火山岩及其相关沉积序列,确定了扬子南缘地区印支期岛弧火山-沉积环境。石秋圆等报道了新建立的中—上三叠统卡尼阶岩石地层单位——嘎热扎地组,该工作填补了措勤中—上三叠统卡尼阶岩石地层单位的空白。安显银等报道了在西藏察雅地区侏罗纪红层中发现的恐龙化石,丰富了侏罗系恐龙的地理分布,有助于了解亚洲地区蜥脚类和兽脚类恐龙的早期演化和分异。

(5)变质岩区填图。变质岩填图是填图的难点,也是获得突破和新发现的主要基础。李猛等对东昆仑西段金水口岩群白沙河岩组的碎屑锆石进行研究,指出东昆仑早古生代可能存在一条近千千米的高压变质岩带。张连祥等通过莱阳地区1:5万变质基底填图,限定了胶北荆山群禄格庄组的原岩为古元古代,推测粉子山群小宋组与祝家夼组沉积时可能靠近被动大陆边缘的一侧,而禄格庄组更靠近岩浆岛弧的一侧,二者可能属于同时异相沉积的产物。

(6)复杂构造区填图。构造地质是中国填图中最薄弱的环节,复杂现象和关系的识别及构造过程的建立得益于详细地地质填图。张北航等在1:5万填图的基础上,厘定出狼山地区自晚侏罗世以来发育6期陆内变形,并认为先存构造和欧亚板块边缘自晚侏罗世以来不同方向的增生是控制狼山地区陆内变形的主要因素。柯昌辉等通过对白云鄂博矿田内褶皱及断层构造特征的剖析,确定了中元古代—晚古生代4期构造活动,对矿区深部及外围找矿工作具有重要的指导意义。

本专辑的文章是填图试点的部分成果及方法探索,希望能够为今后进一步开展中大比例尺(1:5万和1:2.5万)区域地质填图和专题填图起到推广和借鉴作用,成功的经验和失败的教训都是未来继续工作不可多得的财富。希望专辑中介绍的新方法、新理念能够逐步为广大一线工作认可,并运用到新时期地质调查工作中。

张 进 王 涛

中国地质科学院地质研究所

2020年12月20日

致谢: 本次工作得到自然资源部矿产勘查技术指导中心刘士毅、程志中、庞振山教授级高工的悉心指导和帮助,在此表示感谢。 -

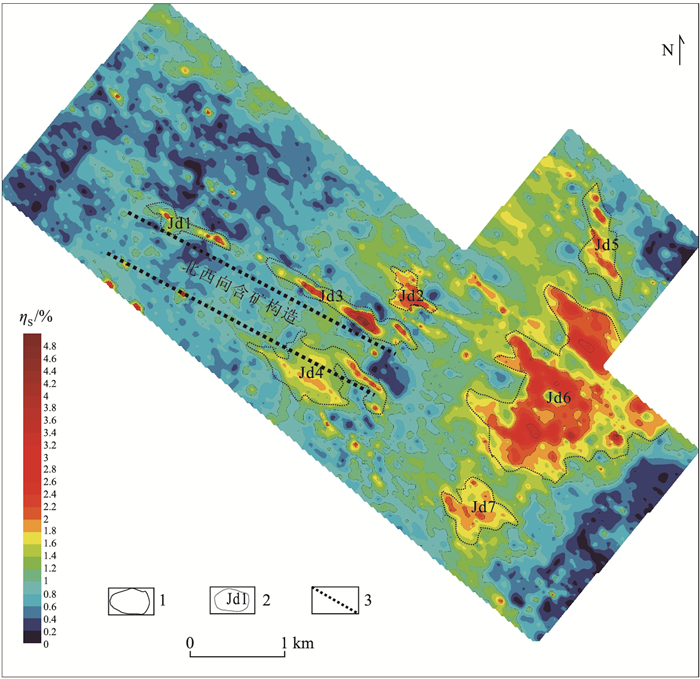

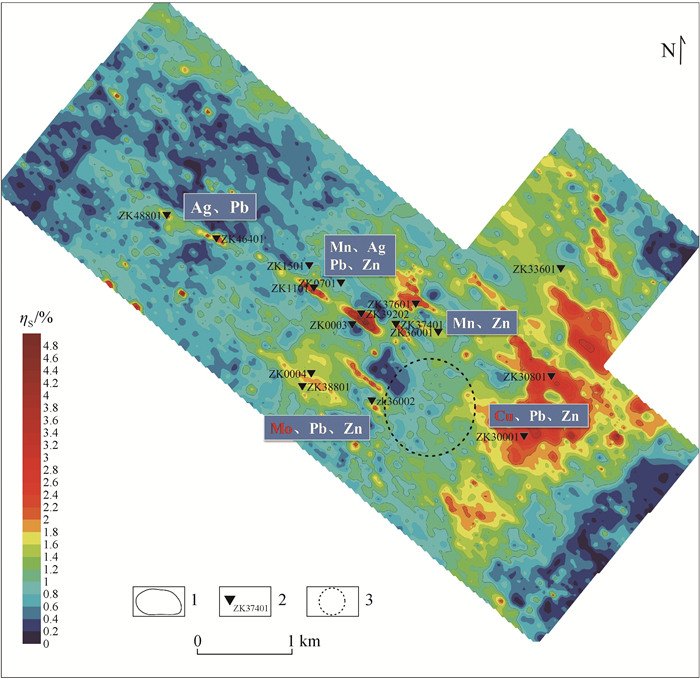

图 2 昌图锡力地区视极化率平面图[3]

1—视极化率等值线;2—激电异常及编号;3—已验证的含矿构造

Figure 2. Apparent polarizability of the Changtuxili area

表 1 岩(矿)石物性参数

Table 1 Statistical results of rocks(ores)physical parameters

岩(矿)石名称 样品数 极化率平均值

/%电阻率平均值

/(Ω·m)密度平均值/

(g·cm-3)磁化率平均值

/10-5SI剩余磁化强度平均值

/10-3A/M构造角砾岩 6 4.57 816.69 2.51 10.50 - 硅化角砾岩 1 7.74 45.63 2.58 8.81 - 硅化凝灰熔岩 1 0.36 41.77 2.61 21.35 - 角砾凝灰岩 30 3.62 58.19 2.50 62.51 - 凝灰岩 47 1.38 243.04 2.43 13.79 流纹斑岩 3 4.24 322.54 2.57 101.30 - 矿化硅化岩石 12 12.02 29.62 2.67 73.75 - 安山玢岩 5 0.96 279.23 2.63 241.82 - 安山岩 17 1.70 212.36 2.66 588.97 - 火山角砾岩 20 9.98 316.91 2.60 496.67 138.05 英安岩 36 3.43 197.37 2.56 79.71 - 富锰矿体

(氧化矿)15 21.67 348.72 3.00 56.90 1.89 蚀变英安岩 6 6.49 961.08 2.50 19.65 - 银铅锌矿石 26 13.33 6.16 3.00 - - 菱锰矿 4 1.30 5586.90 3.46 357.20 15.13 脉岩 9 10.32 417.48 - 94.22 - -

下载:

下载: