Basic problems and methods of deep mineral exploration

-

摘要:

中国经济社会发展与资源环境约束的矛盾日益突出,走向深部,向深部要资源,是矿产勘查的必然趋势。在论述深部找矿的重要性、必要性基础上,阐述了深部找矿的基本概念,总结了深部找矿的现状,梳理了深部找矿的难点,提出了"从成矿作用本质研究深部找矿问题,研究成矿地质体确定找矿方向,研究成矿构造和成矿结构面预测矿体位置,研究成矿作用特征标志提供预测依据,综合地质的、物探的、化探的、钻探的技术手段探测深部矿体,以间接找矿为主,直接找矿为辅"的深部找矿思路及方法,并对加强深部找矿工作提出了充分发挥理论指导找矿作用,创新、研发、推广适合中国特色的深部找矿技术,充分利用大数据等现代信息技术等建议。

Abstract:The contradiction between the economic and social development and the restriction of resources and environment in China is becoming more and more prominent.It is an inevitable trend of mineral exploration to go deep and ask for resources in the depth.On the basis of discussing the importance and necessity of deep prospecting, this paper expounds the concept of deep prospecting, summarizes the present situation of deep prospecting, combs the difficulties of deep prospecting, and puts forward the thinking and method of deep prospecting:the problem of studying deep prospecting from the essence of mineralization, the study of metallogenic geological bodies to determine the prospecting direction, the study of metallogenic structure and metallogenic structure surface to predict the location of orebodies, the study of metallogenic characteristics to provide prediction basis, comprehensive geology, geophysical exploration, chemical exploration, drilling methods to detect deep orebodies.Indirect ore prospecting is the main method, while direct ore prospecting is the auxiliary method.Some suggestions are put forward to strengthen the deep prospecting work, such as giving full play to the role of theoretical guidance, innovating, developing and promoting the deep prospecting technology suitable for Chinese characteristics, and making full use of modern information technology such as big data.

-

Keywords:

- deep prospecting /

- prospecting prediction /

- prospecting thinking /

- prospecting method

-

区域地质调查和填图是地质工作的基础,也是衡量一个国家基础地质调查和研究程度及水平的重要指标,具有重要的战略意义。中国地质调查局高度重视基础地质调查与填图方式、方法的改革,树立“地质填图的过程就是科学研究的过程”的理念,确定“需求决定工作部署”、“问题决定调查方式”的工作思路,提升解决制约重大资源环境的基础地质问题和地球系统科学问题的能力。在中国地质调查局总工室和基础部的协调、领导下,由中国地质科学院地质研究所、地质力学所联合地调局六大区域地质调查中心开展了国际分幅和非国际分幅的中大比例尺专题试点填图,取得了重要进展。这是中国第一次较系统地构建填图方法体系。2019年11月6—7日,中国地质调查局召开了第三次全国区域地质调查工作会议。同时,成立了全国区域地质调查专家委员会,并组织了全国区调填图方法研讨会,来自全国地质行业近100人参加了培训和研讨,有30人在会议上交流发言,展现了区调改革在技术方法上的创新及取得的一批新进展、新发现,收效良好。

本专辑是本次会议成果的一次体现。本专辑共收录15篇论文,内容涉及短周期密集台阵方法在专题填图中的运用、遥感技术的使用等,以及地层、岩浆岩(侵入岩和火山岩)、变质岩、蛇绿混杂岩、构造、古生物、矿床等基础学科填图成果;还有论文,包括岩溶地区填图方法和地貌演变、造山带构造变形、侵入岩、蛇绿混杂岩、年轻变质事件及热泉的填图成果介绍,将在下一辑发表。这些论文集中展示了填图的成果。

(1)地球物理方法在填图中的运用。新填图方法和理念的运用是现代填图的重要内容,卢占武等介绍了利用短周期密集台阵进行近地表结构调查的应用实例,提出了该技术在专题地质填图中的应用前景,丰富和完善了专题填图的技术方法体系。李娜等介绍了高光谱遥感技术在中国西部基岩区填图中的应用,高光谱遥感数据对不同岩性段和岩相带、细小构造等区分能力突出,提高了地质调查填图的效率和质量。

(2)蛇绿混杂岩填图。蛇绿混杂岩的填图历经数十年的探索,也是造山带研究的基础数据来源,王国强等系统介绍了近十余年来北山造山带关键地段1:5万区域地质调查和综合研究成果,突出了造山带蛇绿混杂岩带填图方法在北山地区的实践和应用。付长垒等在大比例尺填图的基础上,在拉脊山识别出连续的洋岛海山火山-沉积组合序列,为造山带古洋盆构造演化研究提供了新思路。

(3)侵入岩区填图。侵入岩是造山带的重要组成部分,对它们的刻画和研究一直是造山带研究的基础性工作。苑新晨等对滇西澜沧江地区南段复式岩基进行研究,确定其是古特提斯封闭及保山-思茅地块碰撞的响应。卢鹏等在前期开展同位素填图的基础上,在东准噶尔乌伦古河地区识别出一套晚古生代富碱细晶花岗质岩墙,这期岩墙在整个中亚造山带中普遍发育,具有重要的构造环境指示意义。车亚文等在1:5万填图的基础上,对大兴安岭南段林西地区辉长闪长岩开展系统工作,确定其与蒙古-鄂霍茨克洋闭合引起的碰撞后伸展背景有关。王帅等报道了1:5万填图发现的迪彦庙SSZ型蛇绿岩北部晚石炭世马尼塔埃达克岩,确定其为洋内俯冲岩石组合的重要组成部分,表明古亚洲洋东段在晚石炭世处于洋内俯冲消减过程中。

(4)沉积岩区填图。沉积岩区填图是建立地层系统与格架、恢复区域和生命演化的重要手段。向忠金等通过对中越边界富宁—那坡地区的1:5万填图,查明早—中三叠世火山岩及其相关沉积序列,确定了扬子南缘地区印支期岛弧火山-沉积环境。石秋圆等报道了新建立的中—上三叠统卡尼阶岩石地层单位——嘎热扎地组,该工作填补了措勤中—上三叠统卡尼阶岩石地层单位的空白。安显银等报道了在西藏察雅地区侏罗纪红层中发现的恐龙化石,丰富了侏罗系恐龙的地理分布,有助于了解亚洲地区蜥脚类和兽脚类恐龙的早期演化和分异。

(5)变质岩区填图。变质岩填图是填图的难点,也是获得突破和新发现的主要基础。李猛等对东昆仑西段金水口岩群白沙河岩组的碎屑锆石进行研究,指出东昆仑早古生代可能存在一条近千千米的高压变质岩带。张连祥等通过莱阳地区1:5万变质基底填图,限定了胶北荆山群禄格庄组的原岩为古元古代,推测粉子山群小宋组与祝家夼组沉积时可能靠近被动大陆边缘的一侧,而禄格庄组更靠近岩浆岛弧的一侧,二者可能属于同时异相沉积的产物。

(6)复杂构造区填图。构造地质是中国填图中最薄弱的环节,复杂现象和关系的识别及构造过程的建立得益于详细地地质填图。张北航等在1:5万填图的基础上,厘定出狼山地区自晚侏罗世以来发育6期陆内变形,并认为先存构造和欧亚板块边缘自晚侏罗世以来不同方向的增生是控制狼山地区陆内变形的主要因素。柯昌辉等通过对白云鄂博矿田内褶皱及断层构造特征的剖析,确定了中元古代—晚古生代4期构造活动,对矿区深部及外围找矿工作具有重要的指导意义。

本专辑的文章是填图试点的部分成果及方法探索,希望能够为今后进一步开展中大比例尺(1:5万和1:2.5万)区域地质填图和专题填图起到推广和借鉴作用,成功的经验和失败的教训都是未来继续工作不可多得的财富。希望专辑中介绍的新方法、新理念能够逐步为广大一线工作认可,并运用到新时期地质调查工作中。

张 进 王 涛

中国地质科学院地质研究所

2020年12月20日

致谢: 论文的完成得益于中国地质图书馆薛迎喜高工和中国地质调查局发展研究中心吕志成研究员的悉心指导,评审专家提出宝贵修改意见,在此表示衷心的感谢。 -

图 1 成矿系统深度[7]

1—假想矿源; 2—热液和挥发分运移途径; 3—导矿通道; 4—上覆岩层(页岩); 5—主要容矿岩层(灰岩和白云岩); 6—屏蔽层(页岩); 7—成矿时古地表; 8—矿体;DF—成矿作用深度;DP—成矿地质体深度;Do—单个矿体深度范围;Dmin—最小成矿深度;Dmax—最大成矿深度;DMax/2—中位(成矿)深度;DE—成矿深度/矿体垂直范围

Figure 1. Depth of the metallogenic system

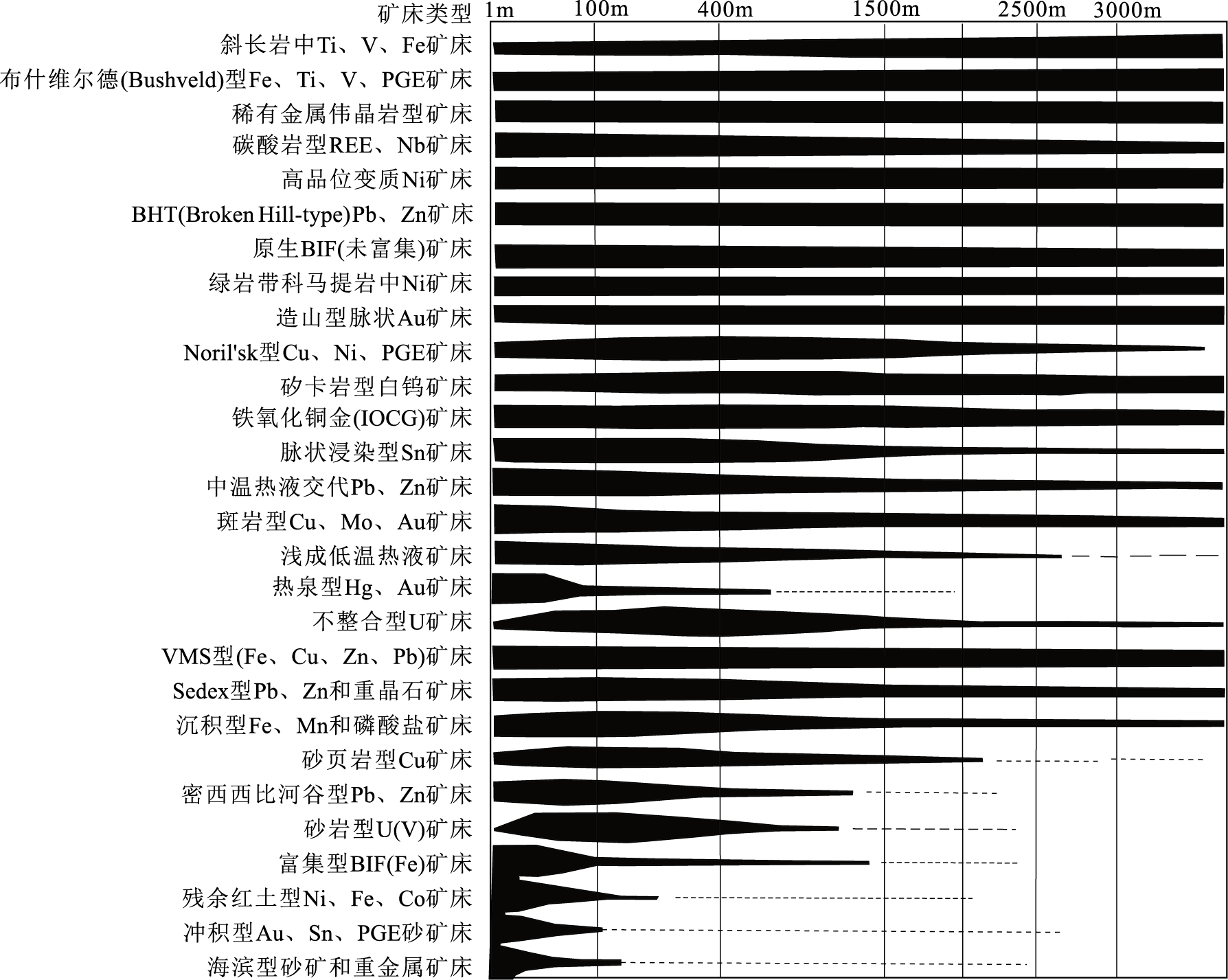

图 2 目前剥蚀面下各类金属矿床大致垂直范围[9]

Figure 2. Approximate vertical extent of various types of metallic deposits under the present erosional surface

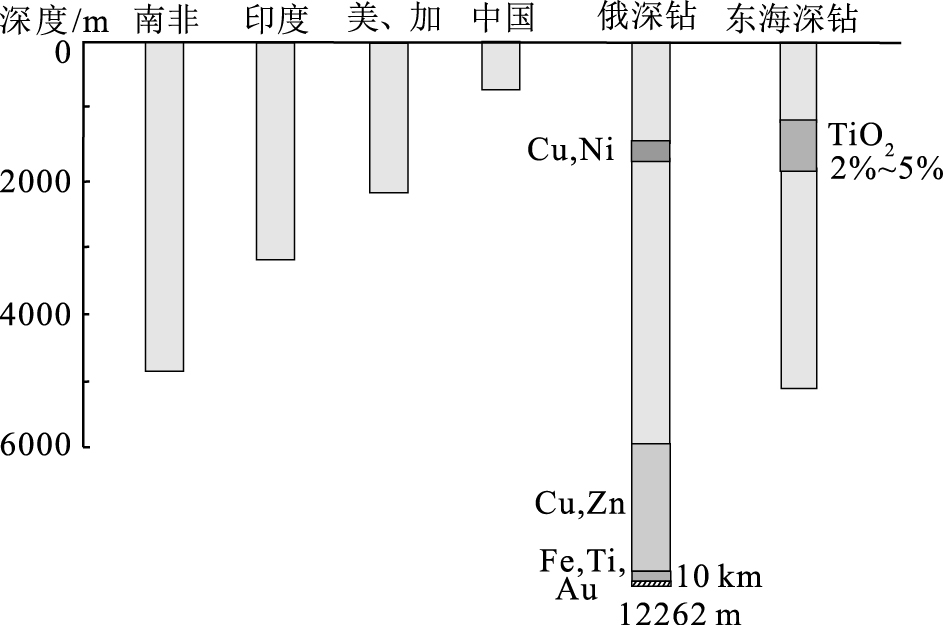

图 3 世界主要矿业国家矿山开采深度[3]

Figure 3. Depth of mining in major mining countries in the world

图 4 山东三山岛金矿56线剖面图[11]

Figure 4. Geological section along No.56 line of the Sanshandao gold mine, Shandong Province

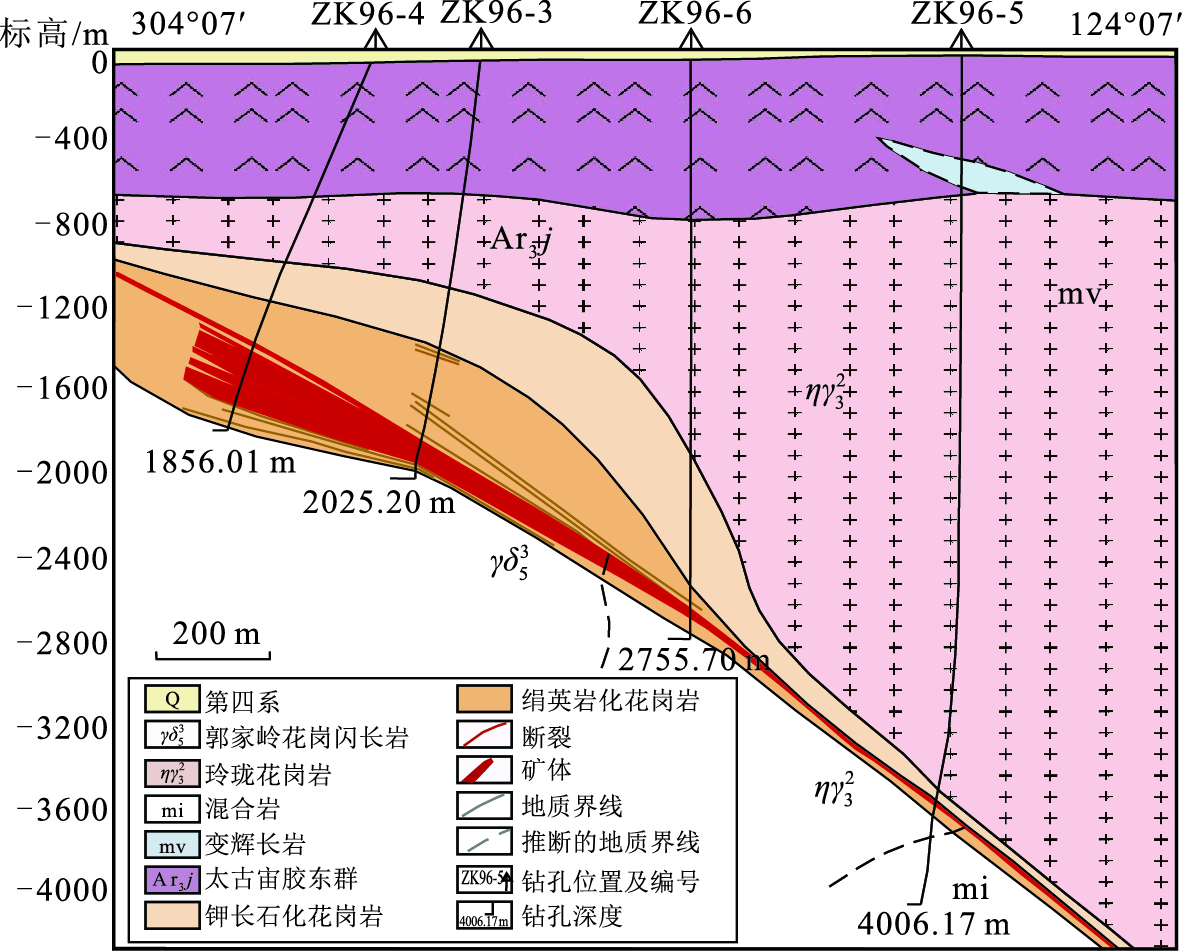

图 5 山东三山岛金矿96线剖面图[12]

Figure 5. Geological section along No.96 line of the Sanshandao gold mine, Shandong Province

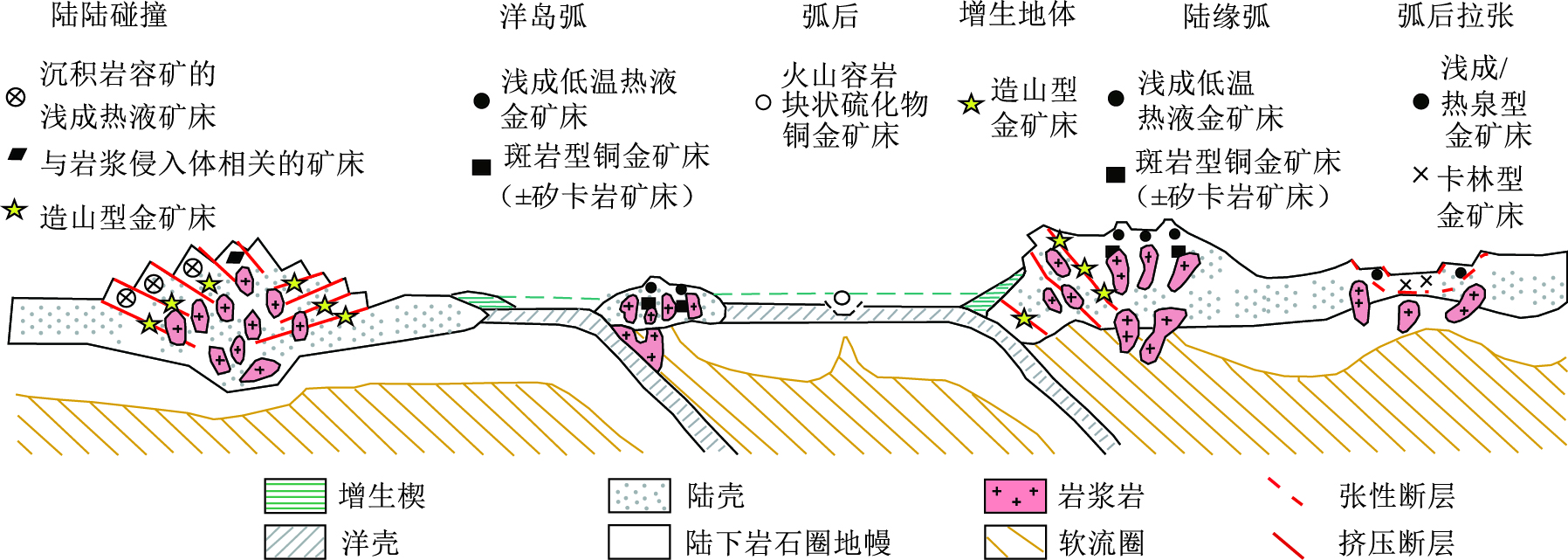

图 6 主要类型矿床大地构造位置图[16]

Figure 6. Geotectonic location map of main types of deposits

图 7 岩浆热液型矿床成矿地质体与矿体相对距离示意图[17]

Figure 7. Diagram of relative distance between ore-forming geological body and orebody of magmatic hydrothermal deposit

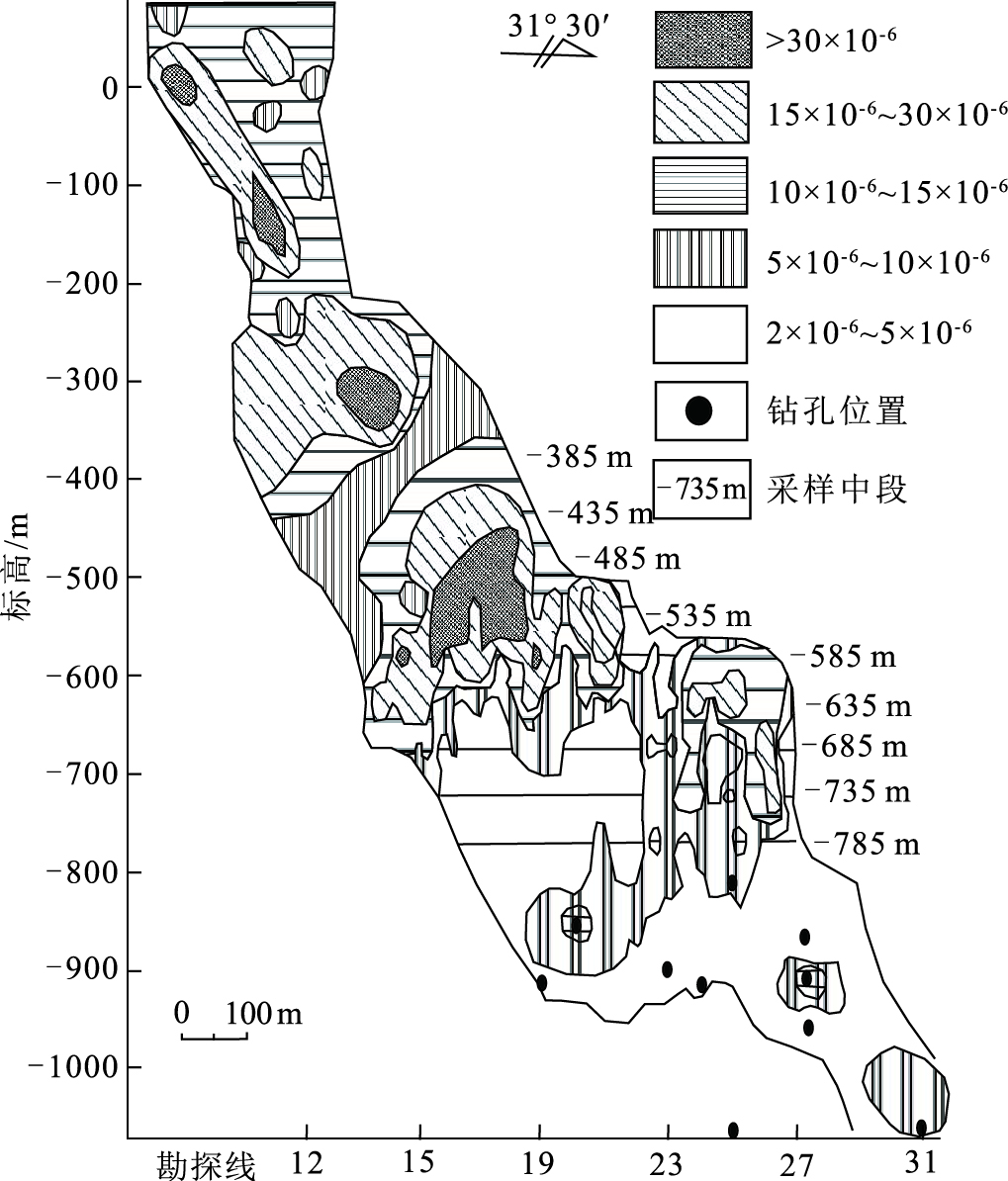

图 8 金青顶Ⅱ号矿体金品位等值线垂直纵投影图④

Figure 8. Vertical longitudinal projection of gold grade isoline of Jinqingding Ⅱ orebody

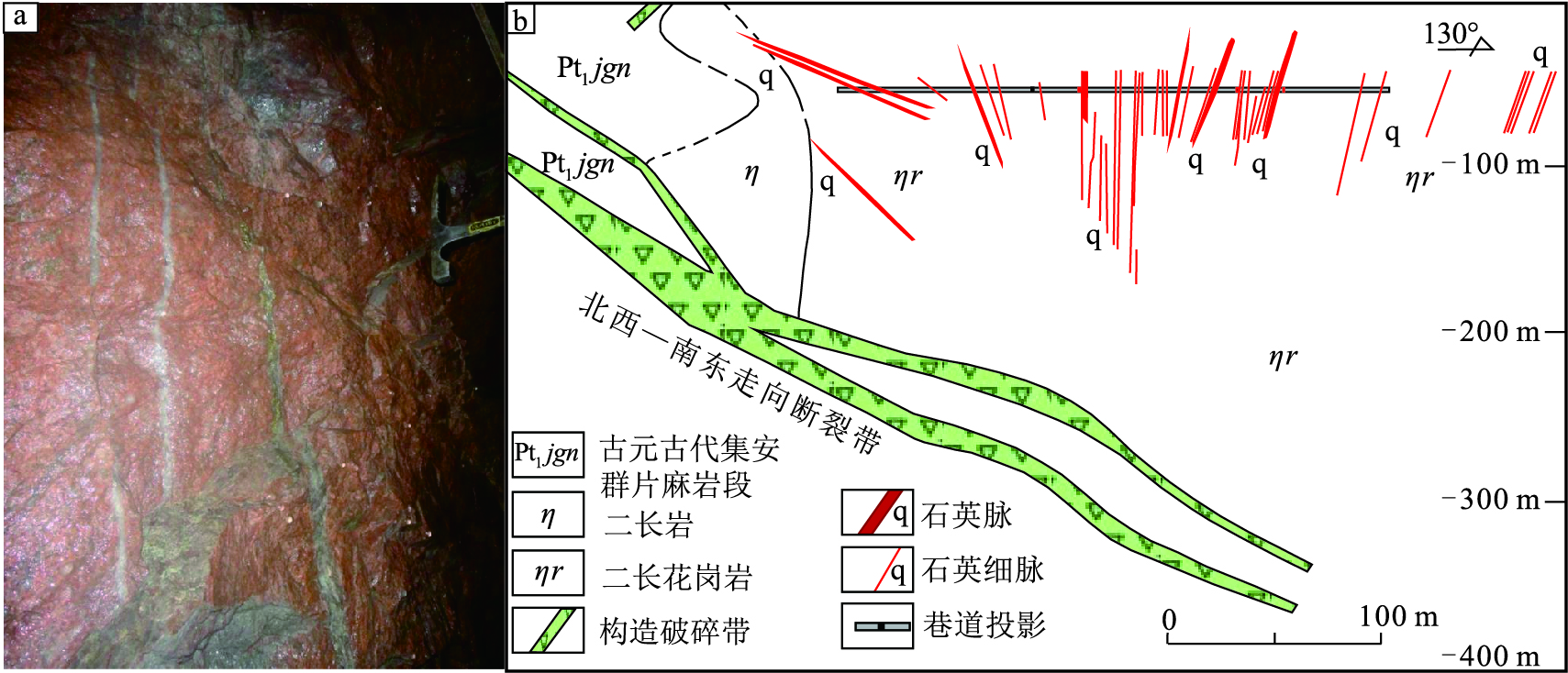

图 9 吉林海沟金矿垂直水压裂隙照片(a)和垂直纵投影图(b)⑤

Figure 9. Photograph of vertical hydrofracturing fractures (a) and vertical projection map (b) of the Haigou gold mine, Jilin Province

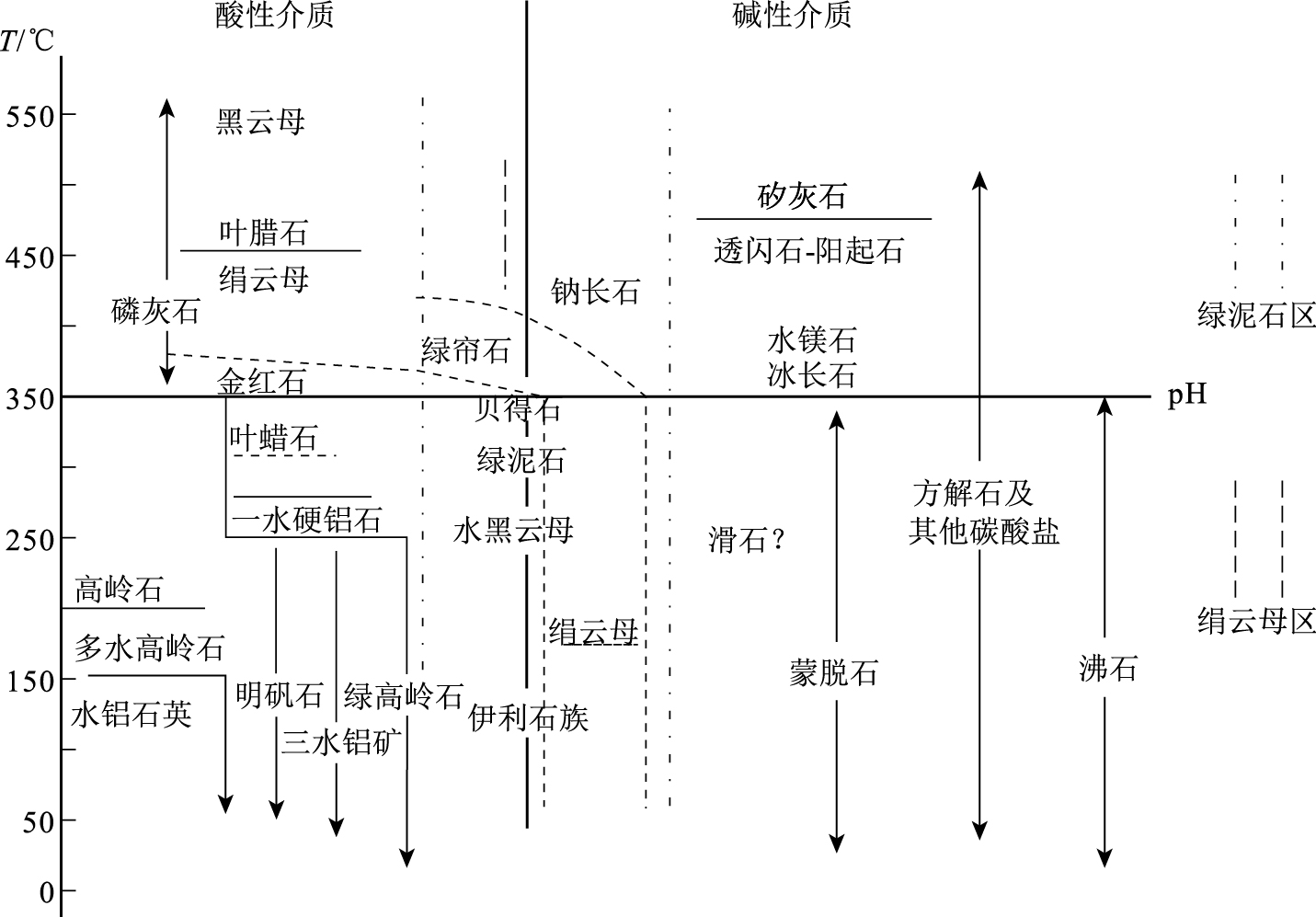

图 10 斯特林格姆热液合成实验pH-T矿物分布图[21]

Figure 10. Distribution of pH-T minerals in Stirlingham hydrothermal synthesis experiment

表 1 随勘查和采矿深度增加各类型矿床损失和耗竭[10]

Table 1 Depletion of selected mineral deposit types with increasing depth of exploration and mining

深度/m 矿床类型 估算损失% 全球亏损量 海底下10 海底Fe-Mn结核(剥蚀或被俯冲消减) 约95% 资料不详 地下10 铁帽(含残积金矿) 约90% < 0.1% 冲积和海滨砂矿(Au, Sn, 重砂矿物) 约80% Au约3% 红土型铝土矿, 红土型镍矿 约80% Ni约50%, Al约70% 干盐湖锂矿, 硼矿 约95% Li约80% BIF建造之上的表生富集铁矿 约60% Fe约20% 钙质结壳铀矿 约90% U < 1% Cu和其他矿床的氧化带, 外来矿床 约80% Cu < 1% 热泉型金矿(剥蚀可能暴露浅成热液矿床根部带) 约70% Au < 0.01% 地下500 目前出露的浅成热液矿床(Au, Ag, Hg, Sb) 30%~40% Au < 2% 斑岩铜矿的表生富集带(辉铜矿) >80% < 20% 渗流(砂岩型)铀矿 60%~70% 20%~30% 不整合性铀矿 40%~50% 30%~40% MVT型铅锌矿床 60%~70% Zn约20% 地下1000 斑岩型Cu, Au, Mo矿床(无表生富集带) 20%~30% 15%~20% 浅成热液矿床(Au, Ag, Pb-Zn, Cu) 60%~70% Au < 3%~5% VMS矿床 没有损失 资料不详 地下5000 斑岩型矿床(Cu, Au, Mo) >95% 60%~80% 中温热液脉状贱金属矿床(Pb, Zn, Cu) 70%~80% Pb>30% 变质岩中的造山型金矿床 20%~30% Au < 5% 表 2 中国主要矿种预测/查明资源储量②

Table 2 The predicted and identified ore reserves for major minerals in China

矿种 单位 查明资源储量 2000 m以浅

预测资源量预测/查明 铜 104 t 11395 30596 2.7 铅锌 104 t 17105 73108 4.3 金 t 6865 31125 4.5 银 t 226542 724645 3.2 钨 氧化物104 t 824.5 2915 3.5 锡 104 t 693 1861 2.7 锑 104 t 255 1438 5.6 铬 104 t 1565 5650 3.6 铁矿石 108 t 727 1927 2.7 Table 3 A list of metallogenic structures and metallogenic structural planes

地质

作用成矿

构造

系统分类 控岩构造 成岩原生构造 成矿结构面类型 成矿结构面 矿床类型 结构面空间格架 沉积

地质

作用沉积

构造

系统陆相 盆地边缘断裂 盆地边缘同生断裂、岩性岩相界面 同生断裂、岩性岩相界面、物理化学变换面 ①盆缘同生断裂面; ②岩相界面; ③特殊岩性层; ④氧化还原界面/转换带; ⑤酸碱转换界面; ⑥古风化面 风化型 ③+⑥ 砂岩铜、铀矿 ①+②+③+④+⑤上下、左右结构 海相 盆地边缘断裂、盆地沉降中心、盆内次级构造断裂 盆地边缘及盆内次级构造断裂、岩性岩相界面、不整合面、古风化面 同生断裂、岩性岩相界面、不整合面、古风化面 ①盆缘盆内同生断裂面; ②次级隆拗变换带; ③沉降中心部位; ④特殊岩性层; ⑤岩相带界面; ⑥潟湖沙坝; ⑦古水温、古水流、古生物变化带; ⑧物理化学变换带/面; ⑨后生深源断裂; ⑩不整合面; B11古风化面 化学沉积型 ②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑩+B11+⑨上下、左右结构 同生热水沉积型 ①+④左右结构 后生热液沉积型 ①+④+⑨左右结构 火山

地质

作用火山

构造

系统陆相 火山岩带基底断裂, 火山盆地边缘断裂 火山构造、火山机构、火山岩性岩相带、次火山岩构造 火山岩性岩相构造、火山机构、次火山岩构造、同生断裂 ①火山通道; ②火山岩性岩相界面; ③次火山原生裂隙; ④次火山喷发间断面; ⑤次火山岩体顶部裂隙带; ⑥爆破角砾岩体; ⑦叠加区域断裂 次火山热液型 ⑦+③+①+②+⑥+④+⑤上下、左右结构 海相 岛弧/陆缘、陆壳深大断裂, 大洋中脊张性断裂 火山喷发间断面、火山岩性岩相带、火山机构、火山构造、次火山/火山通道构造 火山岩性岩相构造、火山机构/火山通道、次火山构造、同生断裂 ①次火山岩体顶部网脉状裂隙带; ②火山岩和沉积岩界面; ③喷流管道; ④叠加区域断裂 火山喷流沉积型 ②+①+③+④

上下结构岩浆

侵入

地质

作用岩浆

侵入

构造

系统侵入体 蛇绿岩带岩石圈断裂、陆块区伸展构造、造山带深大断裂 蛇绿岩带构造岩片、岩性岩相带、岩体构造、侵入同生断裂 岩性岩相界面、岩体构造、同生断裂 ①岩体底部/侧伏端; ②岩体同生边界断裂; ③构造岩片; ④岩性岩相带 基性、超基性岩浆型 ②+①+④上下结构 地幔岩铬铁矿 ③上下结构 侵入体

接触带岩浆构造带基底断裂、侵入体边界断裂、区域褶断带、背斜轴部 侵入接触面、捕虏体、侵入体顶部水压裂隙、爆破角砾岩体、侵入同生断裂 侵入接触带构造、侵入体顶部构造、侵入同生构造 ①叠加区域同生断裂; ②岩体接触面; ③捕虏体; ④岩体顶部网脉状裂隙; ⑤岩体外接触带褶曲/ "硅钙面" 斑岩型 ①+②+④上下结构 矽卡岩型 ②+③+①+⑤左右结构 中高温热液型 ①+②+④上下结构 中低温热液型 ①+②上下结构 区域变

质地质

作用褶皱构

造系统褶曲及其

派生断裂褶皱构造 ①向形构造轴部; ②背斜转折端/轴部 沉积变质型 ①左右结构 同生断裂 ①褶皱同生断裂; ②背斜褶曲层间破碎带 矽卡岩型、中低温热液型 ①+②左右、上下结构 区域构

造地质

作用断裂构

造系统韧性剪切

带、脆性

断裂韧性剪切带相关脆性断裂 ①韧性剪切带脆性叠加部位 韧性剪切带型 ①上下结构 脆性断裂 ①脆性断裂侧伏; ②叠加于一切成岩原生构造 中低温热液型 ①+②上下结构 -

薛迎喜, 贾儒雅, 庞振山, 等.矿产深勘精查可望一箭数雕——我国开展深部找矿的对策与建议[N].中国矿业报, 2018, 总第3773期, 第8版. 翟裕生, 邓军, 王建平, 等.深部找矿研究问题[J].矿床地质, 2004, 23(2):142-149. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=kcdz200402003 李夕兵, 周健, 王少锋, 等.深部固体资源开采评述与探索[J].中国有色金属学报, 2017, 27(6):1236-1262. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgysjsxb201706021 姚震, 杜子图.关于新时代地质调查工作的战略思考[J].地质通报, 2018, 37(11):2120-2124. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20181118&flag=1 贾凌霄, 马冰, 田黔宁, 等.中美地球深部探测工作进展与对比[J].地质通报, 2020, 39(4):582-597. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200416&flag=1 赵鹏大.成矿定量预测与深部找矿[J].地学前缘, 2007, 14(5):1-10. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dxqy200705001 舍赫特曼, 科罗列夫, 尼基福罗夫, 等.石准立等译.热液矿床详细构造预测图[M].北京: 地质出版社, 1982. 张德会, 徐九华, 余心起, 等.成岩成矿深度:主要影响因素与压力估算方法[J].地质通报, 2010, 30(1):112-125. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20110112&flag=1 Laznicka P.Giant Metallic Depposits[M].Future Sources of Industrial Metals 2nd ed.Springer, 2010.

Laznicka P.Giant metallic deposits-A century of progress [J].Ore Geology reviews, 2014, 62:259-314. doi: 10.1016/j.oregeorev.2014.03.002

吕志成, 薛建玲, 周圣华, 等.危机矿山接替资源找矿勘查案例[M].北京:地质出版社, 2014. Wen B J, Fan H R, Hu F F, et al.Fluid evolution and ore genesis of the giant Sanshandao gold deposit, Jiaodong gold province, China:Constrains from geology, fluid inclusions and H-O-S-He-Ar isotopic compositions [J].Journal of Geochemical Exploration, 2016, 171:96-112. doi: 10.1016/j.gexplo.2016.01.007

薛建玲, 李胜荣, 庞振山, 等.胶东邓格庄金矿成矿流体、成矿物质来源与矿床成因[J].岩石学报, 2018, 34(5):1453-1468. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=ysxb98201805017 薛建玲, 庞振山, 李胜荣, 等.胶东邓格庄金矿床成因:地质年代学和同位素体系制约[J].岩石学报, 2019, 35(5):1532-1550. http://www.ixueshu.com/api/search/info/035f7dd25a73b911ceae9c5469e24b3c318947a18e7f9386.html 叶天竺, 吕志成, 庞振山, 等.勘查区找矿预测理论与方法(总论)[M].北京:地质出版社, 2014. David I G, Condie K C, Goldfarb R J, et al.100th anniversary special paper:secular changes in global tectonic processes and their influence on the temporal distribution of gold-Bearing mineral deposits [J].Economic Geology, 2005, 100:203-224. doi: 10.2113/gsecongeo.100.2.203

薛建玲, 陈辉, 姚磊, 等.勘查区找矿预测方法指南[M].北京:地质出版社, 2018. 陈国达.成矿构造研究法[M].北京:地质出版社, 1985. 叶天竺, 韦昌山, 王玉往, 等.勘查区找矿预测理论与方法(各论)[M].北京:地质出版社, 2017. 韦昌山, 肖昌浩, 吕谷贤, 等.成矿结构面的物理化学研究[M].北京:地质出版社, 2018. 斯米尔诺夫.《矿床地质学》翻译组译.矿床地质学[M].北京: 地质出版社, 1985. 刘士毅.物探技术的第三根支柱[M].北京:地质出版社, 2016. 全国找矿突破战略行动十年评估报告.自然资源部矿产勘查技术指导中心, 2020. 叶天竺, 陈毓川, 王瑞江, 等.全国矿产资源潜力评价总体成果报告.中国地质科学院矿产资源研究所, 2014. 张立海.全国钻孔数据库.国土资源实物地质资料中心, 2017. 李胜荣.胶东地区石英脉型金矿床成矿规律总结研究成果报告.中国地质大学(北京), 2012. 庞振山, 薛建玲, 程志中, 等.全国重要矿集区找矿预测成果报告.中国地质调查局发展研究中心, 2019.

下载:

下载: