The evaluation of geo-resources and environment carrying capacity in Yixing City of Jiangsu Province

-

摘要:

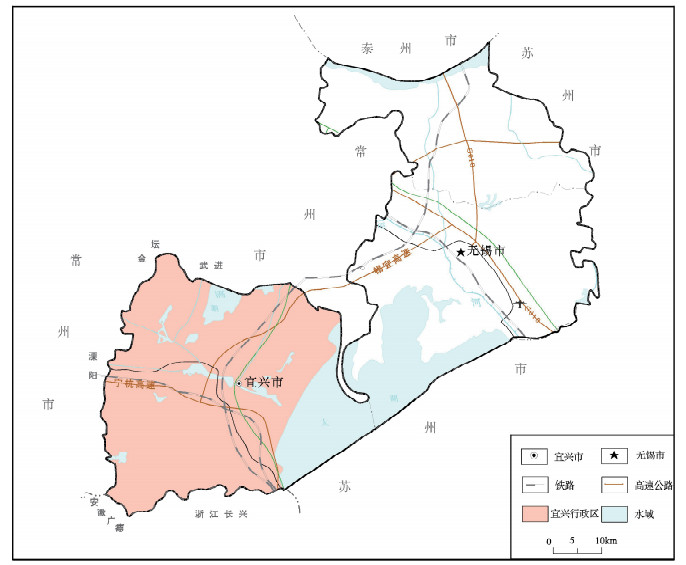

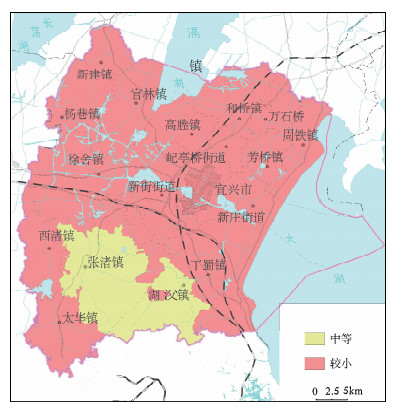

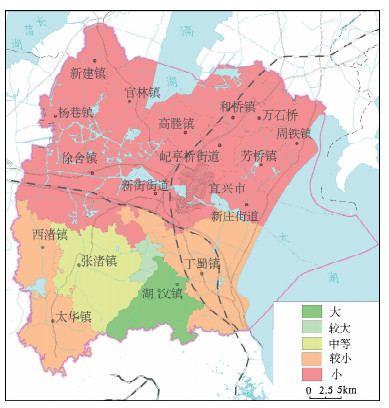

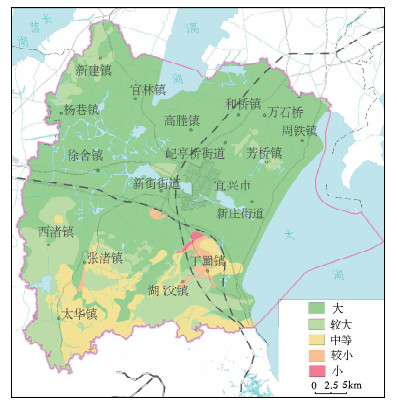

当前资源环境承载能力的研究多针对区域尺度,县域尺度地质资源环境承载能力评价较少。以江苏宜兴市为例,基于承载本底和承载状态建立了评价指标体系,并从地质资源、水土环境和地质安全3个方面,开展了地质资源环境承载能力评价,为县市地质资源环境承载能力评价技术要求制定提供了支撑和参考。评价结果显示,宜兴南部丘陵山区地质资源承载能力大于北部平原区,地质安全承载能力则小于北部平原区,水土地质环境承载能力总体为中等水平,提出宜兴市应加强南部山区资源环境保护与地质灾害防范,中部地区水土污染重点防控,为宜兴市地质资源合理利用与地质环境安全保障提供科学依据。

Abstract:At present, the studies of the carrying capacity of resources and environment are mostly focused on the regional scale, while the study of the county scale is relatively less. Inviewof such a situation, the authors chose Yixing City as an example, and established the system of assessment index from two aspects of carrying background and actuality, and carried out the evaluation of geo-resources and environment carrying capacity inthree aspects:geological resources, water and soi environment and geological safety. The evaluation provicies support and reference for the technical specification on the evaluation of geological resources and environmental carrying capacity at the county scale. The evaluation results show that the carrying capacity of geological resources in southern hilly and mountainous areas is higher than that in northern plain areas, while the carrying capacity of geological safety is lower than that in northern plain areas.The carrying capacity of soil and water geological environment is generally of medium level.It is suggested that the protection of resources and environmental and the prevention of geological disasters should be strengthened in southern areas of Yixing City, and that emphasis should be placed on prevention and control of water and soil pollution in central areas.The evaluation results provide a scientific basis for the rational use of geological resources and geological environment security in Yixing City.

-

Keywords:

- geo-resource /

- geo-environment /

- carrying capacity /

- Yixing City

-

地质环境是与水圈、大气圈、生物圈相互作用并与人类活动紧密相关的岩石圈的表层空间,也是人类社会可持续发展的物质基础和先决条件。人类活动也是在自然环境的基础上进行的,且大部分与地质环境关系较密切[1-2]。

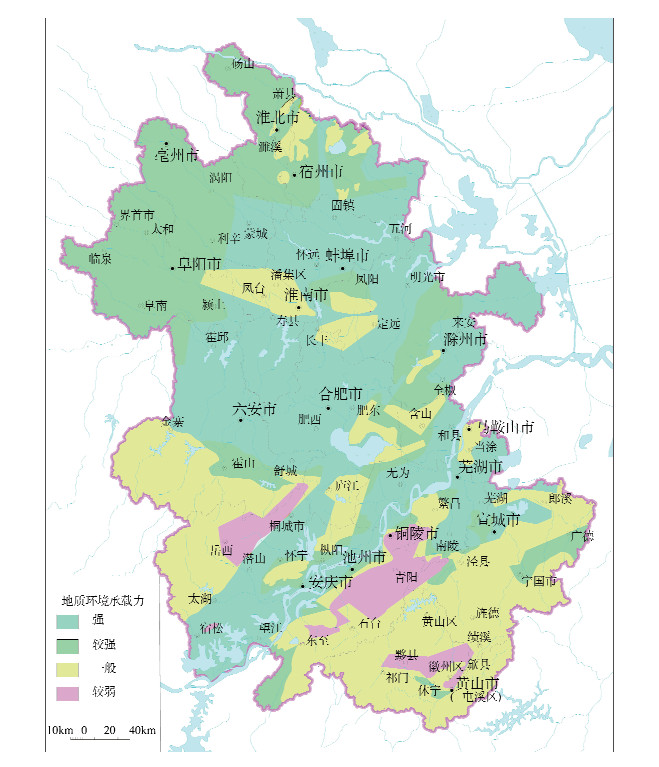

2016年6月3日,国家发改委网站全文发布了长江三角洲城市群发展规划,将长三角区域一体化上升为国家战略。安徽省作为长三角城市群的重要组成部分,人口密集,资源相对不足,地质环境容量整体有限,因此地质环境容量已成为该省发展的制约因素之一,急需进一步研究。

目前有关地质环境承载能力的研究已经成为管理学、地球科学和环境科学研究的热点。窦明等[3]建立了能定量反映经济社会系统、水资源系统、水环境系统之间相互作用关系的“经济社会-水资源-水环境”复合系统模型计算,评价了淮河流域71个单元的水环境综合承载能力和承载程度。陆建芬[4]结合研究区实际经济和地质环境特点,从资源环境承载能力和经济发展能力2个角度构建了评价区域资源环境承载状况的指标体系。贾立斌等[5]从地质构造稳定性、采空塌陷风险性和水土质量安全性对安徽省凤台县地质环境承载能力进行了评价与监测预警;王奎峰[6]在山东半岛地区实验资料及综合考虑各地质因子的基础上,从水、工、环方面构建了评价指标体系;骆延青等[7]从地质环境和地质灾害方面建立了华坪县地质环境承载能力的评价指标体系,评价了华坪县地质环境承载能力。2016年,李瑞敏等①建立了包括承载本底与承载状态的地质资源环境承载能力指标体系;殷志强等[8]总结了国内外资源环境承载力成果,指出了未来资源环境承载能力的研究方向。

安徽省地质环境承载力的评价指标体系不完善,多从资源禀赋考虑,有关地质环境问题的评价较少。本文以安徽省为研究区, 结合水文地质、工程地质、环境地质等因素,通过层次分析法,对研究区地质环境承载能力进行评价,为今后安徽省的发展规划提供科学依据。

1. 研究区概况

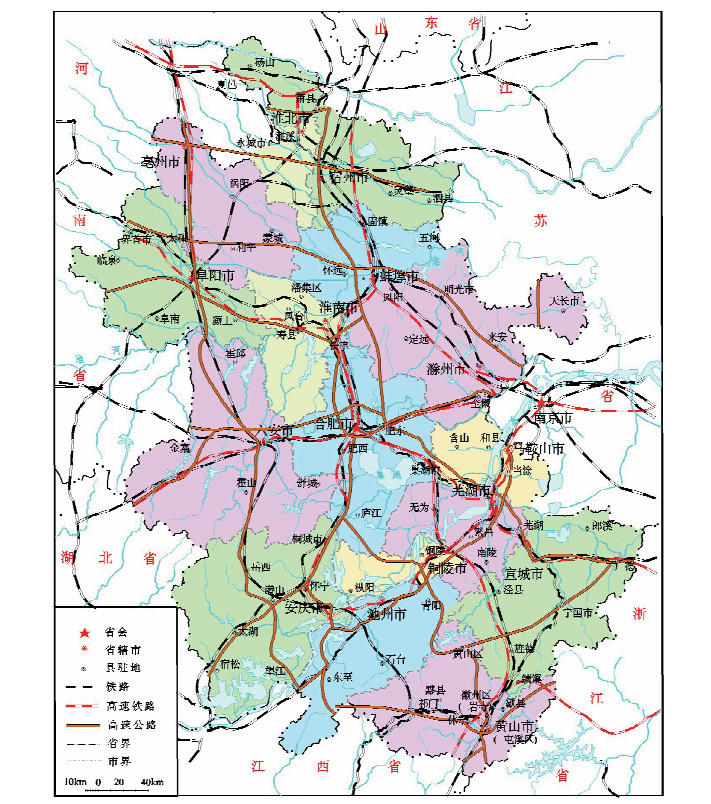

安徽省位于中国东南部, 居长江、淮河中下游, 东邻江苏、浙江,南连江西, 西接河南、湖北,北与山东搭界(图 1),属近海内陆省份, 具有承东启西、连南接北的区位优势。全省东西宽约450km,南北长约570km,面积14.01×104km2,约占全国面积的1.46%(图 1)。

安徽省地形复杂,地貌类型复杂多样,山地、丘陵、平原俱全。地势西南高、东北低。北部平原坦荡,中部丘陵起伏,西部大别山群山延绵,南部黄山、九华山、天目山三山耸峙。最高点黄山莲花峰海拔1860m。

安徽省平原区第四系及下伏新近系松散岩层广泛分布,松散岩层厚度一般100~900m,西北厚,东南及东北薄,丘陵区江北以变质岩、侵入岩、火山岩、碎屑岩和少量碳酸盐岩为主,江南以碎屑岩、碳酸盐岩和少量岩浆岩为主。

随着安徽省社会经济的加速发展,资源开发程度大大提高,不科学的开发利用方式诱发了一系列的地质环境问题,如皖南及皖西山地的地质灾害、淮北平原的地面沉降、两淮煤矿的采空地面塌陷、沿江的岩溶塌陷、矿山地质环境破坏、浅层地下水污染等,加剧了当地地质环境承载的压力。

2. 研究方法

2.1 评价指标体系建设与因子权重确定

宏观地质环境承载能力评估的关键在于对研究区选择合适的评估指标。要从不同角度进行综合分析, 构建能全面反映区域特征的完整评价指标体系[9-10]。针对安徽省地质环境问题,选择地形地貌、浅层地下水富水性、浅层地下水污染、地面沉降、岩溶塌陷、矿山地质环境现状、构造稳定性及崩塌、滑坡、流石流灾害作为地质环境承载能力的评价指标,并通过专家打分法确定各指标权重,具体指标体系见表 1。

表 1 地质环境承载能力评价指标体系Table 1. Table of evaluation index system for bearing capacity of geological environment总目标层 权重 指标层 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 数据来源 地质环境承载能力 0.04 地形地貌 平原 波状平原 丘陵 —— 中低山 安徽省地质环境监测总站 0.1 浅层地下水富水性 高 次高 中 次低 —— 0.06 浅层地下水污染 可直接饮用 —— 处理后可饮用 —— 不宜直接饮用 0.2 地面沉降 未发 轻 中 —— 高 0.15 岩溶塌陷 不易发 —— 低易发 中易发 高易发 0.2 崩塌、滑坡、泥石流灾害 不易发 —— 低易发 中易发 高易发 0.2 矿山地质环境现状 —— 轻 —— 中 强 0.05 构造稳定性 稳定 次稳定 次不稳定 不稳定 —— 安徽省地震局 2.2 评价数学模型

GIS技术可高效地提取和处理地质环境承载能力的各个评价指标图层,并通过加权平均综合指数计算法对图层进行叠置分析[11-12]。本次基于GIS技术,采用加权平均综合指数模型对安徽省地质环境承载能力进行评价。加权平均综合指数模型如公式(1)所示:

PI=n∑i=1WiPi (1) 式中:PI为评价单元的综合指数,即地质环境承载能力指数;Wi为评价指标的综合权重;Pi为评价指标的评分;n为评价指标的个数。

2.3 研究区评价标准

根据安徽省地质环境特点,结合万中杰等[13]的研究,将安徽省地质环境承载能力二级评价因子分为5级:强、较强、一般、较弱、弱(表 2),地质环境承载能力分级标准见表 3。

表 2 评价打分标准Table 2. Evaluation scoring criteria分级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 分值 10 7 5 3 1 评价分级 强 较强 一般 较弱 弱 表 3 地质环境承载能力分级标准Table 3. Grading standard for bearing capacity of geological environment分级 强(Ⅰ) 较强(Ⅱ) 一般(Ⅲ) 较弱(Ⅳ) 弱(Ⅴ) 评价分值 9~10 7~9 5~7 3~5 1~3 3. 地质环境承载能力评价

3.1 评价过程

利用GIS的空间分析工具对研究区进行了网格剖分,评价单元为4000m×4000m,对于跨山顶的单元以山顶最高点为界分解单元。研究区共剖分为9226个单元,每个单元都有相应的属性。通过单要素图件分析,得到各评价单元的地质环境承载能力评价结果,然后根据实际情况进行修正。

3.2 评价结果

对表 1中的因子进行叠加分析,得出综合评价分区(图 2),安徽省承载力PI值为4.3~9.55。结果显示,安徽省地质环境承载能力分为4个级别,即承载能力强区、承载能力较强区、承载能力一般区及承载能力较弱区,不存在承载力弱区。各区地质环境承载能力特征分析如下。

(1) 地质环境承载能力强区(Ⅰ)

主要分布在沿淮地区、江淮地区、沿江地区,占总面积的39.90%,地貌类型以平原和波状平原为主,地下水富水性较好,该区地下水开采强度适中,未出现地下水降落漏斗,地下水环境质量较好,无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,地面沉降不发育,无大型矿山开采,地质环境问题较少。

(2) 地质环境承载能力较强区(Ⅱ)

主要分布在淮北平原地区、江淮局部地区、沿江地区、大别山北麓,占总面积的25.19%;主要涉及阜阳市、亳州市、宿州市、淮北市、蚌埠市、滁州市、合肥市及安庆市,地貌类型以平原和波状平原为主,大别山北麓为丘陵,淮北平原地区地下水富水性较好,但中心城市地下水超采严重,存在较大范围的地面沉降,江淮局部地区及沿江地区崩塌、滑坡等地质灾害轻度发育,无大型矿山开采,地质环境问题较少。

(3) 地质环境承载能力一般区(Ⅲ)

该区分布在矿山开采集中开采区、大别山区、皖南山区及岩溶塌陷区,占总面积的30.13%,主要涉及宿州市-淮北市煤矿集中开采区、淮南市-阜阳市煤矿集中开采区、宿州市灵璧县石灰岩集中开采区、怀远-凤阳石灰岩集中开采区、滁州市定远县盐矿集中开采区、合肥市环巢湖石灰岩矿集中开采区、庐江县-枞阳县多金属矿集中开采区、马鞍山市多金属矿集中开采区、大别山区、皖南山区及宿松县岩溶塌陷区。煤矿及盐矿集中开采区,煤炭开采活动强烈,采空塌陷灾害严重;石灰岩及多金属矿山开采集中区,地貌景观破坏严重,局部矿山地质灾害和岩溶塌陷较严重;大别山区及皖南山区为生态保护区,受工程建设及地质条件影响,崩塌、滑坡等地质灾害频发,整体上地质环境问题较严重。

(4) 地质环境承载能力较弱区(Ⅳ)

地质环境承载能力较弱区分布面积较少,占总面积的4.78%,主要分布在大别山区集中开采区、黄山市矿山集中开采区、池州市-铜陵市-芜湖市集中开采区,属于多金属集中开采区,伴有建筑材料矿山开采,崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害中-高发育区,地面沉降不发育;池州市-铜陵市-芜湖市集中开采区为岩溶地质灾害中-高发育区,地质环境问题严重。

根据上文得出的评价结果,选择安徽省合肥市作为验证对象。地质环境承载力评价主要指标依据表 1。根据表 1和表 2,结合公式(1),计算得到合肥市PI值为9.03,即承载力等级强。

4. 结论与建议

(1) 在收集安徽省实际地质资料的基础上,选取8个地质环境因子,建立了安徽省地质环境承载能力评价指标体系。

(2) 将安徽省地质环境承载能力分为4个等级,即承载能力强、承载能力较强、承载能力一般和承载能力较弱。承载能力强的地区占总面积的39.90%,承载能力较强区占总面积的25.19%,承载能力一般区占总面积的30.13%,承载能力较弱区占总面积的4.78%。

(3) 建议对皖西山区和皖南山区开展地质环境保护,减少矿产资源开发,行政区主要覆盖六安、宣城、黄山等地;该区为尚未受到大规模人类活动影响的较大连片地区,具有较高的地学保护价值,区内有国家级省级自然保护区、各级地质公园等。

(4) 建议对安徽省两淮采煤塌陷区、铜陵矿区、阜阳及宿州地下水超采区进行修复,行政区主要包括淮南-凤台县、淮北-濉溪县、阜阳市辖区、沿江等地。该区可人为控制和治理,地质环境问题可以恢复并进行安全空间开发。

致谢: 感谢中国地质环境监测院殷志强博士在论文撰写过程中提出的意见和建议。 -

表 1 地质资源环境承载能力评价指标体系

Table 1 Evaluation indexes of geo-resources and environment carrying capacity

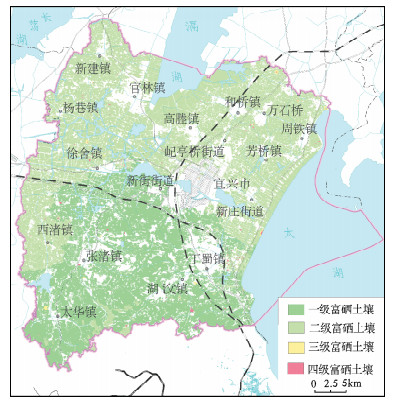

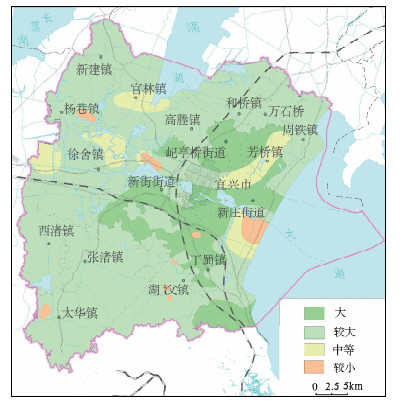

评价要素 评价因子 评价指标 承载本底 承载状态 地质资源 地下水资源 可开采资源模数 地下水开采程度 地质遗迹资源 地质遗迹分级 地质公园状态 地下空间资源 地下空间资源

开发适宜性地下空间资源

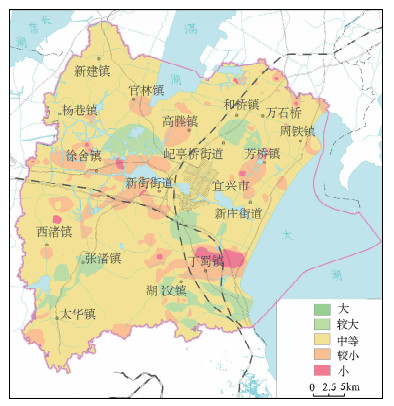

开发强度特色土地资源 土壤富硒等级 土壤重金属污染 水土环境 地下水环境 浅层地下水质量

背景浅层地下水质量 土壤环境 土壤质量背景 土壤质量地球化学

综合等级地质安全 滑坡崩塌 滑坡崩塌易发程度 滑坡崩塌风险性 岩溶塌陷 岩溶塌陷易发程度 岩溶塌陷风险性 地面沉降 地面沉降累计

沉降量沉降中心地面

沉降速率表 2 地质资源环境承载能力评价指标分级

Table 2 The classification of geo-resources and environment carrying capacity evaluation index

指标类别 指标 指标分级 承载本

底指标可开采资源模数/

(104m3/km2·a)≥10,7.5~10,3.5~7.5,

2~3.5, < 2地质遗迹分级 Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级、无 地下空间资源开发适宜性 好、较好、一般、差 土壤富硒等级 高、适量、边缘、缺乏 浅层地下水质量背景 Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类 土壤质量背景 一等、二等、三等、四等、五等 滑坡崩塌易发程度 高易发、中易发、低易发、不易发 岩溶塌陷易发程度 高易发、中易发、低易发、不易发 地面沉降累计沉降量/mm < 200,200~800,800~1600,

1600~2400,>2400承载状

态指标地下水开采程度/% < 70,70~100,>100 地质公园状态 已建公园(已保护)、在建公园、

未建公园地下空间资源开发强度/% < 5,5~10,>10 土壤重金属污染程度 无污染、轻微污染、轻度以上污染 浅层地下水质量 Ⅰ和Ⅱ类、Ⅲ和Ⅳ类、Ⅴ类 土壤质量地球化学

综合等级一等和二等、三等和

四等、五等滑坡崩塌风险性 高风险、中风险、低风险 岩溶塌陷风险性 高风险、中风险、低风险 沉降中心地面沉降速率/(mm·a-1) >40,20~40, < 20 表 3 承载能力等级划分标准

Table 3 Grading standards of carrying capacity evaluation

承载能力等级 承载本底等级 高 较高 中 较低 低 承载状

态等级盈余 大 大 较大 中 较小 均衡 大 较大 中 较小 小 超载 较大 中 较小 小 小 -

Maltus T R.An essay on the principle of population[M].London: StPaul's Church-Yard, 1798.

Park R F, Burgoss E W.An Introduction to the Science of Sociology[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1921.

Hadwen I A S, Palmer L J.Reindeer in Alaska[M].Washington: US Department of Agriculture, 1922.

Arow K, Bolin B, Costanza R, et al.Economic growth, carrying capacity and the environment[J].Science, 1995, 268(1) :89-90. doi: 10.2307-2269539/

封志明, 杨艳昭, 闫慧敏, 等.百年来的资源环境承载力研究:从理论到实践[J].资源科学, 2017, 39(3) :379-395. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zykx201703001 安海忠, 李华姣.资源环境承载力研究框架体系综述[J].资源与产业, 2016, 18(6) :21-26. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zycy201606004 毛汉英, 余丹林.环渤海地区区域承载力研究[J].地理学报, 2001, 56(3) :363-371. doi: 10.3321/j.issn:0375-5444.2001.03.013 许联芳, 谭勇.长株潭城市群"两型社会"试验区土地承载力评价[J].经济地理, 2009, 29(1) :69-73. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=jjdl200901014 于洋, 韩鹏, 杨楠, 等.中原城市群核心城市资源环境承载力研究[J].北京大学学报(自然科学版), 2018, 54(2) :407-414. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/bjdxxb201802023 王友贞, 施国庆, 王德胜.区域水资源承载力评价指标体系的研究[J].自然资源学报, 2005, 20(4) :597-604. doi: 10.3321/j.issn:1000-3037.2005.04.016 张鑫, 王纪科, 蔡焕杰, 等.区域地下水资源承载力综合评价研究[J].水土保持通报, 2001, 21(3) :24-27. doi: 10.3969/j.issn.1000-288X.2001.03.007 王书华, 毛汉英.土地综合承载力指标体系设计及评价[J].自然资源学报, 2001, 16(3) :248-254. doi: 10.3321/j.issn:1000-3037.2001.03.009 殷志强, 李瑞敏, 李小磊, 等.地质资源环境承载能力研究进展与发展方向[J].中国地质, 2018, 45(6) :1103-1115. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgdizhi201806003 Li R M, Yin Z Q, Wang Y, et al.Geological resources and environmental carrying capacity evaluation review, theory, and practice in China[J].China Geology, 2018, 1(4) :556-565. doi: 10.31035/cg2018050

彭健怡, 邹松梅.江苏宜兴建立岩溶洞穴国家地质公园的可行性研究[J].地质学刊, 2011, 35(1) :94-98. doi: 10.3969/j.issn.1674-3636.2011.01.94 李瑞敏, 李小磊, 孟晖, 等.资源环境承载能力评价支撑服务国土空间规划管理[J].中国地质调查成果快讯, 2018. 李瑞敏, 孟晖, 李小磊, 等.国土资源环境承载力评价技术要求(试行)(地质部分).国土资源部, 2016. 宜兴市1: 5万土地质量地球化学调查报告.江苏省地质调查研究院, 2018. 宜兴市地质资源环境调查评价报告.江苏省地质调查研究院, 2017. 江苏省2017年度地表形变InSAR监测报告.北京环球星云遥感科技有限公司, 2018. 区域地质资源环境承载能力评价技术要求(征求意见稿).国土资源部, 2017. -

期刊类型引用(16)

1. 孟飞,张公. 基于数据采集技术的矿产资源监测评价研究. 粘接. 2024(06): 123-126 .  百度学术

百度学术

2. 高伟. 临沂市资源环境承载力评价研究. 上海节能. 2024(11): 1785-1794 .  百度学术

百度学术

3. 王静,王焘,李梅. 生态文明视域下成都市资源环境承载力研究. 中国资源综合利用. 2024(12): 149-153 .  百度学术

百度学术

4. 陈振宇,赵元艺,李小赛,刘冠男,张佳文,李瑞敏. 云南省威信县煤矿资源承载能力评价. 中国地质. 2023(02): 442-458 .  百度学术

百度学术

5. 王冲,张景,彭博,王继龙,于俊杰,吴佳瑜. 基于“双评价”的国土空间格局优化研究——以江西省安远县为例. 华北地质. 2023(02): 69-78 .  百度学术

百度学术

6. 孙超,王昕洲,叶莹莹,刘琼,曹颐,韩冲,王轶. 河北省地下水资源承载能力评价及预警方法研究. 水文地质工程地质. 2022(06): 55-63 .  百度学术

百度学术

7. 殷志强,郝爱兵,吴爱民,任金卫,周平,卫晓锋,彭令,李霞,邵海,庞菊梅. 承德自然资源综合调查主要进展与全国自然资源综合调查总体思路. 地质通报. 2022(12): 2087-2096 .  本站查看

本站查看

8. 林燕,白秀佳,叶泽宇,张衡. 基于ArcGIS的南通市农业生产适宜性评价. 地质通报. 2021(06): 968-977 .  本站查看

本站查看

9. 宋立东,佟智强,刘浩,宋林旭,高博,韩佳宏. 牡丹江市资源环境承载能力评价. 华东地质. 2021(02): 185-192 .  百度学术

百度学术

10. 宋漪. 新会区地质环境承载能力评价. 地下水. 2021(05): 160-162+197 .  百度学术

百度学术

11. 倪欢,牛晓楠,李云峰,郝娇娇. 基于统计学习方法的安徽省安庆市自然资源自动化监测——以山体为例. 地质通报. 2021(10): 1656-1663 .  本站查看

本站查看

12. 宋漪. 新会区建筑用花岗岩矿资源承载能力评价. 地下水. 2021(06): 205-208 .  百度学术

百度学术

13. 张定源,张景,牛晓楠,陈国光,吴佳瑜,周迅,王冲,张洁,侯振华,许美辉,郑志强,王斌,刘青帝. 双评价理论探索与福建实践. 华东地质. 2021(04): 419-428 .  百度学术

百度学术

14. 高萌萌,李瑞敏,刘琼,王轶,李小磊. 基于GIS的地下水资源分区研究及承载本底评价. 水文地质工程地质. 2020(06): 184-190 .  百度学术

百度学术

15. 王佳运,毕俊擘,杨旭东,李彦娥,马红娜,罗金. 山西吕梁山区城镇边坡风险分级与优化. 地质通报. 2020(12): 2004-2012 .  本站查看

本站查看

16. 李红梅,刘波,袁琴,梁晓艳. 长江沿线(宜昌—荆州段)资源环境承载力评价指标体系与实证研究. 资源环境与工程. 2020(S2): 78-82+117 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

下载:

下载: