A study of the coordination theory and evaluation method of resource environment carrying capacity

-

摘要:

资源环境承载能力评价是进行国土空间规划和用途管控的基础性工作,越来越受到国家重视。在资源环境承载能力研究实践中,以自然资源环境系统及其与社会经济系统的关系为主要研究对象,创新性提出了"资源环境承载协调理论",并基于此理论初步建立了不同空间尺度的地质资源环境承载能力评价技术方法,构建了地质环境、地下水资源、矿产资源等不同资源环境要素的承载能力评价指标体系,包括承载本底评价指标和承载状态评价指标。规范了不同尺度的资源与环境承载能力评价流程,为有序推动全国、区域及市县尺度的自然单元和行政单元的地质资源环境承载能力评价工作提供了强有力的。

Abstract:The evaluation of carrying capacity of resources and environment is the basis for the spatial planning of national land and usage control, and hence is receiving more and more attention from the government. On the basis of research practice in long-term carrying capacity of resources and environment, the authors chose the natural resource environment system and its relationship with the social economic system as the main research object, proposed the "resource and environment bearing coordination theory", and then initially established the evaluation techniques and methods of resource and environmental carrying capacity at different spatial scales, After that, the authors constructed the background, status and carrying capacity evaluation indicators system of geological environment, water and soil environment, groundwater resources, mineral resources, geotliermal resources, geological heritage resources and other types of geological resources and environmental. Finally, the authors further standarciized the evaluation process of resources and environmental carrying capacity at different scales. These results provide powerful technical support for the orderly promotion of geological resources and environmental carrying capacity evaluation of natural units and administrative units at national, regional and county scales.

-

Keywords:

- resources /

- environment /

- carrying capacity coordination theory /

- evaluation /

- method

-

20世纪以来,全球人口、资源与环境问题愈发严峻,资源环境承载能力研究越来越受到重视[1-4],尤其是Arrow等[1]在《Science》发表《Economic growth,carrying capacity,and the environment》一文,引发了资源、环境承载能力研究的热潮。2008年以来,中国陆续开展的地震区资源环境承载能力评价和土地适宜性、水土安全保障研究为汶川、玉树、芦山、鲁甸等地震区灾后重建规划提供了重要的科学基础[5-10]。党的十八大报告明确指出,面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。2016年,中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》,要求研究制定资源环境承载能力监测预警指标体系和技术方法,建立资源环境承载能力监测预警机制,对资源消耗和环境容量超过或接近承载能力的地区,实行预警提醒和限制性措施。2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》推动实现了资源环境承载能力监测预警规范化、常态化和制度化。随着国家对国土空间规划及人口和经济调控的加强,资源环境承载能力研究发挥着越来越重要的作用,更加注重资源环境系统与人口社会经济系统的协调发展。2018年,党和国家机构改革,新组建了自然资源部并组织开展国土空间规划体系建设。以底线约束为重要特点的国土空间规划编制,要以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价(双评价)成果为基本依据。因此,资源环境承载能力研究对区域协调发展和国土空间规划越来越重要。

作为区域发展规划的限制性概念,资源环境承载能力的研究主题首先是自然资源,而与自然资源环境承载能力密切相关的是地下水资源、矿产资源、地质环境等地质要素。那么指导中国地质资源环境承载能力研究的理论是什么?如何精确刻画自然资源环境系统与社会经济系统之间的有机联系?不同空间尺度和不同要素的评价指标和方法体系如何建立?

中国地质调查局从2010年开始,以支撑《全国国土规划纲要(2016-2030年)》编制为目标开展了全国资源环境承载能力调查评价和全国地质资源环境承载能力评价与监测预警研究。在8年多的探索中,笔者尝试建立了区域地质资源环境承载能力评价技术方法[11],完成了全国、试点省、试点市县的地质资源环境承载能力评价等系列成果,在此基础上提出了“资源环境承载协调理论”,完善了水资源、矿产资源、地质环境、生态环境等资源环境要素的承载能力评价指标体系,以期更好地指导不同尺度的资源环境承载能力评价工作规范化和标准化。

1. 资源环境承载协调理论

1.1 定位目标

人类文明的历史,经历了4个发展阶段。第一个阶段是原始文明或渔猎文明阶段。在原始文明阶段,人类匍匐在自然脚下,对自然界的开发和支配能力极其有限。第二个阶段是农业文明阶段。在农业文明时代,主要的物质生产活动是农耕和畜牧,人类改造自然的能力大大增强,但物质生产活动基本上是利用和强化自然过程,对自然的轻度开发尚未造成巨大的生态破坏,这一阶段人类和自然处于初级平衡状态。第三个阶段是工业文明阶段。工业文明是人类运用科学技术控制和改造自然取得空前胜利的时代,人类与自然的关系发生了根本性的改变,人类以自然的“征服者”自居。

20世纪以来,人们开始认识到工业文明在给人类带来优越生活条件的同时,也给自然造成了严重的伤害,从而使人类自己也面临着深刻的危机。大自然给人类敲响了警钟,历史呼唤着新的文明时代的到来。这种新的文明,就是生态文明,即人与自然相互协调共同发展的新文明。

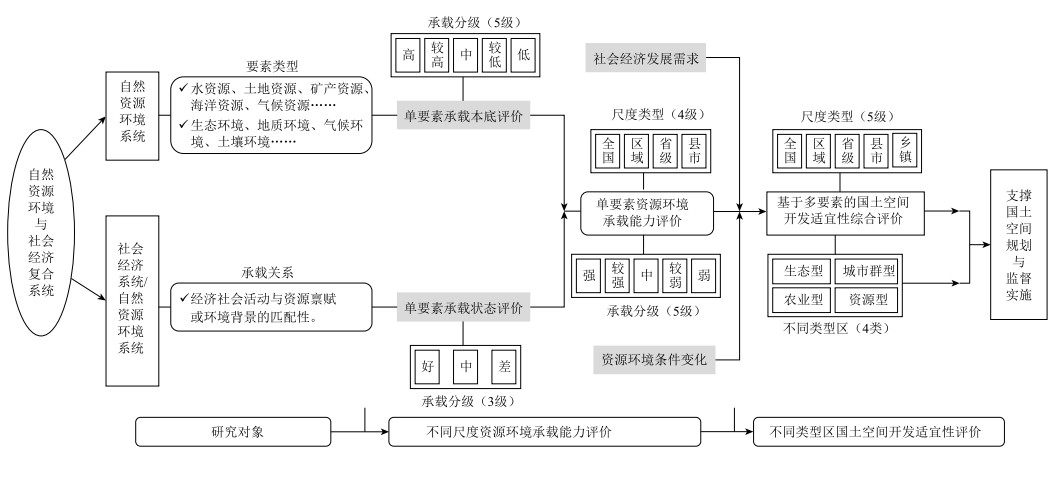

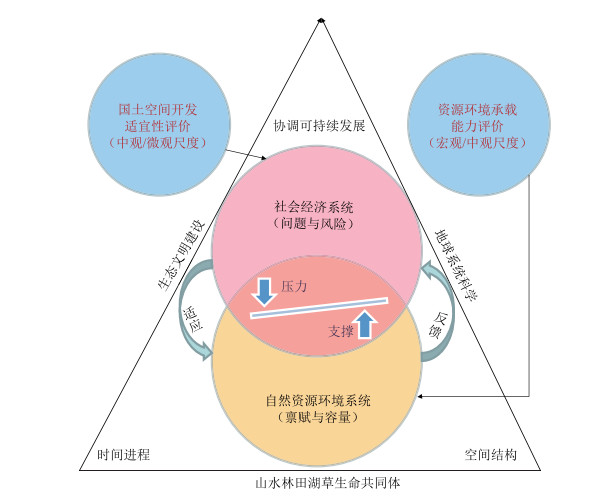

资源环境承载协调理论(图 1),以支撑服务国土空间规划编制与实施为目标,以研究资源环境空间开发与保护、人与自然空间协调为己任,是自然科学工作者投身于生态文明建设的有益探索。资源环境承载协调理论,与可持续发展理论一脉相承,更以关注自然资源可持续利用和自然生态环境健康稳定为主要目标。

1.2 指导思想

资源环境承载协调理论,从认识自然出发,结合人类发展需求,寻求人与自然协调发展的路径。熟悉而神秘的地球、与人类生存息息相关的大自然、复杂的社会经济发展体系,使传统的研究方法不再适用。而系统科学正是以探索复杂性为己任的学科。系统论认为,整体性、关联性、等级结构性、动态平衡性、时序性等是所有系统的共同的基本特征。系统论所具有的基本思想观点,也是系统方法的基本原则,表现了系统论不仅是反映客观规律的科学理论,还具有科学方法论的意义[11-13]。

资源环境承载协调理论,以系统论为指导,运用地球系统科学研究成果,深刻认识自然资源环境要素及其联系。更把地球表层系统和人类社会经济发展体系视为一个复杂巨系统,通过观测研究人与自然的相互作用、反馈的现象与问题,把握人类工程经济活动的动向和强度,实现人与自然逐步协调发展的目标。

山水林田湖草是一个生命共同体[14-18],也体现了系统论的思想。只有把山水林田湖草视为一个相互联系的、时刻在演化发展的、复杂的有机体,才能真正认识这些资源环境要素及其相互关系,从而实现统一保护、统一修复、健康发展的目的。

1.3 主要研究内容

资源环境承载协调理论,把自然资源环境系统和社会经济系统视为一个复杂系统,以自然资源环境系统及其与社会经济系统的关系为主要研究对象,即主要研究“二个系统”和“一个关系”。主要任务包括4个方面:①利用调查监测、统计分析、遥感解译等手段获取的数据资料和研究成果,科学评价一定空间范围内土地资源、水资源、矿产资源等自然资源禀赋和地质环境、生态环境、水环境等环境容量,从而把握自然资源环境系统的本质特征;②通过对自然资源环境状况及发展演化的调查监测,科学评估人类社会经济活动对自然资源环境系统的影响及其强度,从而获取调整人与自然关系的灵感;③根据人类社会经济发展的需求和存在问题,通过构建不同类型区的承载协调模型,为人与自然协调发展寻求发展空间和保护目标;④通过对比研究、情景分析、跟踪调查,科学评估国土空间规划实施效果,提出提升自然资源环境系统承载能力的措施建议,逐步实现社会经济系统与自然资源环境系统协调发展。

1.4 与“双评价”的关系

“双评价”指资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价,其是国土空间规划编制的前提和基础,也是支撑国土空间规划与监督实施的重要依据。根据笔者提出的资源环境承载协调理论开展的资源环境承载能力评价,将为国土空间开发适宜性评价提供基础本底参考依据,即根据评价后的资源禀赋和环境容量调整、约束人类社会活动。资源环境承载能力评价是针对自然资源环境系统的本底和状态开展评价,而国土空间开发适宜性评价是针对人们对社会经济的认识和目标需求,通过调整、改造现有的国土空间,给社会经济发展找寻适宜的农业生产、城镇建设和生态保护空间,同时从发展现状的角度出发,将不适宜的发展空间调整出去,使人类能够更好地顺应和适应自然环境的变化。因此,资源环境承载协调理论与“双评价”是有机整体,是指导理论与评价技术方法的关系(图 2),通过“双评价”为宏观尺度的生态红线划定和中观尺度的国土空间用途管制提供基础依据,逐步调整社会经济系统的发展空间。

在该理论的指导下,笔者目前已完成了地质环境、地下水资源、矿产资源3个单要素的全国性评价、典型区域和县(市)评价,成果为优化区域功能定位、调整产业布局提供了依据,也为资源环境监测预警提供了靶区。本文集中讨论资源环境承载协调理论与承载能力评价的关系及技术方法。

2. 地质资源环境承载能力评价方法

党的“十八大”明确提出生态文明建设后,原国土资源部发布了《国土资源环境承载力评价和监测预警工作方案》(国土资发[2015]138号),并配套印发了《国土资源环境承载力评价技术要求》(国土资厅函[2016]1213号)。笔者在开展国土资源环境承载能力评价工作过程中,在“全国资源环境承载力调查评价”、“全国地质资源环境承载能力评价与监测预警”和“承德资源环境承载能力综合地质调查与评价”等国家地质调查项目支持下,开展了全国和试点省重要矿产资源、地下水资源和地质环境承载能力评价,并选择不同类型功能区开展市县级国土资源环境承载能力评价试点,完成了全国、试点省、试点市县的地质环境、地下水和油气资源承载能力评价等系列成果。为进一步规范区域地质环境、地下水资源和矿产资源承载能力评价技术方法,统一技术标准,在上述研究的基础上,修改完善了《国土资源环境承载力评价技术要求》(试行)中的地质资源环境部分①,形成了《区域地质资源环境承载能力评价技术要求》(报批稿)②;同时开展了典型县市资源环境承载能力细致性评价试点。通过不同尺度的地质资源环境承载能力评价工作,推动引领了宏观性和细致性评价工作规范化,探索研究国家-省-市-县级资源环境承载能力评价与监测预警体系建设的技术途径。由于篇幅关系,笔者在这里仅介绍宏观性地质资源环境承载能力评价的技术方法,细致性评价的技术方法将在笔者的后续文章中详细阐述。

2.1 评价方法

资源环境承载能力宏观性评价即基础性评价,包括了全国、区域(经济区)和省级3个空间尺度,评价的基本单元是以县域为单元进行评价;评价的对象包括地下水资源、矿产资源等资源类型及地质环境、气候环境等环境要素;评价的类型包括本底评价(自然单元和行政单元)、状态评价(行政单元)和承载能力评价(行政单元)。

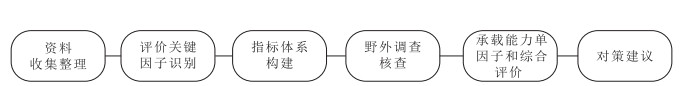

资源环境承载能力宏观性评价技术方法包括评价的基本要求、技术思路、评价方法、成果编制与提交要求,规定了地质环境、地下水资源和矿产资源承载能力评价的工作流程,主要包括评价单元选择、数据资料整理、评价关键因子识别、评价指标体系构建、野外调查核查、基于单要素的承载本底评价、承载状态评价等(图 3),构建了评价的指标体系框架(表 1)和评价方法。该方法是中国地质资源环境承载能力评价领域的首个技术规范,适用于全国、区域(跨省域)和省域地质资源环境承载能力宏观性评价。资源环境承载能力的具体评价过程和方法见李瑞敏等[19]。评价的目标是圈定资源禀赋和环境容量优劣的空间范围,为区域(跨省域)和省域国土空间规划编制提供依据,圈定资源环境承载状况欠协调的区域,为资源环境承载能力监测预警提供靶区;任务是调查分析资源环境特征和社会经济发展状况,构建地质资源环境承载能力评价指标体系,评价地质环境、地下水资源、矿产资源承载能力,建设地质资源环境承载能力评价数据库及管理系统,提出国土空间规划编制的地学建议。

表 1 资源环境承载能力评价指标体系框架Table 1. The framework of the system of evaluation of resources and environmental carrying capacities indexes评价要素 评价因子 评价指标 本底评价 状态评价 水资源 地表水资源

地下水资源水资源禀赋的优劣 水资源开发利用现状 矿产资源 石油 矿产资源禀赋的优劣 矿产资源适宜开发状况 天然气 煤炭 …… 地质环境 构造稳定性 灾害易发性 灾害风险性 地质灾害 特殊岩土 生态环境 岩土侵蚀 脆弱性或敏感性 治理程度 石漠化 沙漠化(戈壁) 盐渍化 2.2 评价指标体系

笔者在前期研究的基础上[20-22],借鉴国际关于自然环境与社会经济的研究成果[23],提出了水资源、矿产资源、地质环境和生态环境宏观性评价的评价指标体系(表 2-表 5)。地质环境评价要素又分为灾害地质环境和生态地质环境两部分,其中灾害地质环境主要反映可能的人员伤亡和经济损失,如崩滑流、地震、冻土等;生态地质环境主要反映人类的生活质量和舒适程度,与外动力地质作用,如水盐相互作用、风化作用、湿度等有关。

表 2 水资源承载能力评价指标体系Table 2. The system of evaluations of water resource carrying capacities indexes评价因子 评价指标 本底评价 状态评价 地表水资源

地下水资源地表水可利用指数 地表水开发指数 地下水可利用指数 地下水开发指数 表 3 矿产资源承载能力评价指标体系Table 3. The system of evaluations of mineral resource carrying capacities indexes评价因子 评价指标 本底评价 状态评价 重点矿种 资源可利用量占比 矿业开发指数 注:重点矿种包括:能源矿产(油气、煤炭、铀矿)、黑色金属矿产(铁矿、锰矿)、有色金属矿产(铜矿、镍矿、钼矿、金矿、铝土矿、铅锌矿、钨锡锑多金属)、非金属矿产(磷矿、钾盐)、战略性新兴产业矿产(稀土、石墨、锂矿) 表 4 地质环境承载能力评价指标体系Table 4. The system of evaluations of geo-environmental carrying capacities indexes评价因子 次级因子 评价指标 本底评价 状态评价 构造稳定性 区域地壳稳定性 地震动峰值加速度 - 地质灾害 崩塌滑坡

泥石流崩滑流易

发程度崩滑流

风险性地面沉降 地面沉降累计沉降量 区域地面沉降速率 岩溶塌陷 岩溶塌陷易发程度 岩溶塌陷风险性 采空塌陷 采空塌陷易发程度 采空塌陷风险性 特殊岩土 冻土及厚度 冻土厚度/冻深线 - …… …… - 表 5 生态环境承载能力评价指标体系Table 5. The system of evaluations of ecological environmental carrying capacities indexes评价因子 评价指标 本底评价 状态评价 岩土侵蚀 土壤侵蚀脆弱性 土壤侵蚀治理程度 石漠化 石漠化敏感性 石漠化治理程度 沙漠化(戈壁) 沙漠化敏感性 沙漠化治理程度 盐渍化 土地盐渍化敏感性 土地盐渍化治理程度 2.3 评价等级划分

资源环境承载能力宏观性评价包括基于单要素的承载本底评价和承载状态评价,其中承载本底划分为资源丰富环境稳定区、资源匮乏环境稳定区、资源丰富环境脆弱区、资源匮乏环境脆弱区4个等级,承载状态划分为无超载、单要素超载、多要素超载3种状态。基于各单要素承载能力评价结果,综合得出地质资源环境的综合承载能力,并划分为强、较强、中、较弱、弱5个等级(表 6)。

表 6 地质资源环境承载能力综合评价分级Table 6. Comprehensive evaluations scale of resources and environmental carrying capacities综合评价分级 承载状态 无超载 单要素超载 多要素超载 承载本底 资源丰富环境稳定区 强 较强 中 资源匮乏环境稳定区 较强 中 较弱 资源丰富环境脆弱区 中 较弱 弱 资源匮乏环境脆弱区 较弱 弱 弱 遵循生态文明建设理念与国家主体功能区战略,分析区域资源环境禀赋情况和发展需求。在承载本底评价基础上,提出区域功能定位细化方案,包括区域优势(提出优势指标)、区域短板(提出短板指标)、区域重点保护对象及范围;在承载状态评价基础上,总结区域超载情况,针对国土空间开发、整治与保护政策要求,提出产业布局调整、环境保护与修复治理等对策建议;最后在综合评价的基础上,针对区域优势指标与短板指标,提出与资源环境承载力相适应的人口和社会经济发展规划布局对策建议。

通过开展全国地质资源环境承载能力试评价工作,基本掌握了中国油气资源、地下水资源和地质环境承载能力的空间分布特征,初步建立全国油气资源、地下水资源和地质环境承载能力评价基础数据库,为优化中国产业、城镇化布局的空间规划和地质资源环境承载能力监测预警奠定了基础。

同时,通过资源环境承载能力宏观性评价的实施,规范了省级地质资源环境承载能力评价工作,对全国层面开展相关工作起到了推动引领作用。同时,根据本底和状态耦合获得的评价结果从地学角度分析了区域地质资源环境的总体承载能力,明确区域资源环境禀赋优势及短板,提出国土空间开发利用规划建议,对地方政府实行空间规划管控和资源用途管制提供了支撑。

3. 结论

在不同尺度的地质资源环境承载能力研究的基础上,提出了资源环境承载协调理论和评价技术方法体系,初步构建了宏观尺度的评价指标体系,取得如下主要认识。

(1) 基于地球系统科学原理和生态文明思想,研究了自然地质环境系统及其与人口社会经济系统的关系,提出了“资源环境承载协调理论”,提升了对自然资源环境系统承载社会经济能力的新认识。

(2) 建立了宏观性地质资源环境承载力评价方法,构建了地下水资源、矿产资源和地质环境承载能力评价指标体系,开展了不同要素的本底评价、状态评价和承载能力评价,为优化中国产业、城镇化布局的空间规划和地质资源环境承载能力监测预警奠定了基础。

-

表 1 资源环境承载能力评价指标体系框架

Table 1 The framework of the system of evaluation of resources and environmental carrying capacities indexes

评价要素 评价因子 评价指标 本底评价 状态评价 水资源 地表水资源

地下水资源水资源禀赋的优劣 水资源开发利用现状 矿产资源 石油 矿产资源禀赋的优劣 矿产资源适宜开发状况 天然气 煤炭 …… 地质环境 构造稳定性 灾害易发性 灾害风险性 地质灾害 特殊岩土 生态环境 岩土侵蚀 脆弱性或敏感性 治理程度 石漠化 沙漠化(戈壁) 盐渍化 表 2 水资源承载能力评价指标体系

Table 2 The system of evaluations of water resource carrying capacities indexes

评价因子 评价指标 本底评价 状态评价 地表水资源

地下水资源地表水可利用指数 地表水开发指数 地下水可利用指数 地下水开发指数 表 3 矿产资源承载能力评价指标体系

Table 3 The system of evaluations of mineral resource carrying capacities indexes

评价因子 评价指标 本底评价 状态评价 重点矿种 资源可利用量占比 矿业开发指数 注:重点矿种包括:能源矿产(油气、煤炭、铀矿)、黑色金属矿产(铁矿、锰矿)、有色金属矿产(铜矿、镍矿、钼矿、金矿、铝土矿、铅锌矿、钨锡锑多金属)、非金属矿产(磷矿、钾盐)、战略性新兴产业矿产(稀土、石墨、锂矿) 表 4 地质环境承载能力评价指标体系

Table 4 The system of evaluations of geo-environmental carrying capacities indexes

评价因子 次级因子 评价指标 本底评价 状态评价 构造稳定性 区域地壳稳定性 地震动峰值加速度 - 地质灾害 崩塌滑坡

泥石流崩滑流易

发程度崩滑流

风险性地面沉降 地面沉降累计沉降量 区域地面沉降速率 岩溶塌陷 岩溶塌陷易发程度 岩溶塌陷风险性 采空塌陷 采空塌陷易发程度 采空塌陷风险性 特殊岩土 冻土及厚度 冻土厚度/冻深线 - …… …… - 表 5 生态环境承载能力评价指标体系

Table 5 The system of evaluations of ecological environmental carrying capacities indexes

评价因子 评价指标 本底评价 状态评价 岩土侵蚀 土壤侵蚀脆弱性 土壤侵蚀治理程度 石漠化 石漠化敏感性 石漠化治理程度 沙漠化(戈壁) 沙漠化敏感性 沙漠化治理程度 盐渍化 土地盐渍化敏感性 土地盐渍化治理程度 表 6 地质资源环境承载能力综合评价分级

Table 6 Comprehensive evaluations scale of resources and environmental carrying capacities

综合评价分级 承载状态 无超载 单要素超载 多要素超载 承载本底 资源丰富环境稳定区 强 较强 中 资源匮乏环境稳定区 较强 中 较弱 资源丰富环境脆弱区 中 较弱 弱 资源匮乏环境脆弱区 较弱 弱 弱 -

Arrow K, Bolin B, Costanza R.Economic Growth, Carrying Capacity, and the Environment[J]. Science, 1995, 268(5210):520. doi: 10.1126/science.268.5210.520

张茂省, 王尧.基于风险的地质环境承载力理论与评价方法[J].地质通报, 2018, 37(2/3):467-473. 殷志强, 李瑞敏, 李小磊, 等.地质资源环境承载能力研究进展与发展方向[J].中国地质, 2018, 45(6):1103-1115. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgdizhi201806003 Li R M, Yin Z Q, Wang Y, et al.Geological resources and environmental carrying capacity evaluation review, theory, and practice in China[J]. China Geology, 2018, 1:556-565. doi: 10.31035/cg2018050

樊杰.玉树地震灾后恢复重建资源环境承载能力评价[M].北京:科学出版社, 2010. 樊杰.芦山地震灾后恢复重建资源环境承载能力评价[M].北京:科学出版社, 2014. 樊杰, 周成虎, 顾行发.国家汶川地域灾后重建规划资源环境承载能力评价[M].北京:科学出版社, 2009. 樊杰, 王传胜, 汤青, 等.鲁甸地震灾后重建的综合地理分析与对策研讨[J].地理科学进展, 2014, 33(8):1011-1018. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dlkxjz201408001 樊杰, 周侃, 王亚飞.全国资源环境承载能力预警(2016版)的基点和技术方法进展[J].地理科学进展, 2017, 36(3):266-276. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dlkxjz201703001 李文鹏, 文冬光, 周爱国, 等.汶川地震灾后重建资源环境承载能力评价-地质安全与水土资源保障程度综合评估[M].北京:地质出版社, 2018. 冯·贝塔朗菲.一般系统理论:基础、发展和应用[M].北京:清华大学出版社, 1987. 钱学森, 许国志, 王寿云.组织管理的技术-系统工程[J].上海理工大学学报, 2011, 33(6):520-527. doi: 10.3969/j.issn.1007-6735.2011.06.003 王雨田.控制论信息论系统科学与哲学[M].北京:中国人民大学出版社, 1986. 人民网.山水林田湖生命共同体[EB/OL](2017-09-06)[2019-09-13]http://theory.people.com.cn/n1/2017/0906/c413700-29519543.html 生命共同体: 中国环境伦理的新理念[N].光明日报, 2017-01-16. 黄贤金, 杨达源.山水林田湖生命共同体与自然资源用途管制路径创新[J].上海国土资源, 2016, 37(3):1-4. doi: 10.3969/j.issn.2095-1329.2016.03.001 刘威尔, 宇振荣.山水林田湖生命共同体生态保护和修复[J].国土资源情报, 2016, (10):37-39. doi: 10.3969/j.issn.1674-3709.2016.10.007 黄贤金.基于山水林田湖生命共同体的自然资源管理体制改革建议[C]//中国土地学会学术年会.2014. 李瑞敏, 杨楠, 李小磊, 等.资源环境承载能力评价方法探索与实践[M].北京:地质出版社, 2019. 王祎萍, 李瑞敏, 王轶, 等.海岸线变化的地质指标体系[J].地质通报, 2011, 30(11):1752-1756. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2011.11.013 王轶, 李瑞敏, 王祎萍, 等.草地退化的地质指标体系[J].地质通报, 2011, 30(11):1744-1751. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2011.11.012 李瑞敏, 鞠建华, 王轶, 等.地质环境问题的地质指标体系框架及其构建方法[J].地质通报, 2011, 30(11):1738-1743. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2011.11.011 阿·德芒戎(葛以德译).人文地理学问题[M].北京: 商务印书馆, 1993. 李瑞敏, 孟晖, 李小磊, 等.国土资源环境承载力评价技术要求(试行)(地质部分).国土资源部.2016. 李瑞敏, 孟晖, 李小磊, 等.区域地质资源环境承载能力评价技术要求.2018. -

期刊类型引用(16)

1. 孟飞,张公. 基于数据采集技术的矿产资源监测评价研究. 粘接. 2024(06): 123-126 .  百度学术

百度学术

2. 高伟. 临沂市资源环境承载力评价研究. 上海节能. 2024(11): 1785-1794 .  百度学术

百度学术

3. 王静,王焘,李梅. 生态文明视域下成都市资源环境承载力研究. 中国资源综合利用. 2024(12): 149-153 .  百度学术

百度学术

4. 陈振宇,赵元艺,李小赛,刘冠男,张佳文,李瑞敏. 云南省威信县煤矿资源承载能力评价. 中国地质. 2023(02): 442-458 .  百度学术

百度学术

5. 王冲,张景,彭博,王继龙,于俊杰,吴佳瑜. 基于“双评价”的国土空间格局优化研究——以江西省安远县为例. 华北地质. 2023(02): 69-78 .  百度学术

百度学术

6. 孙超,王昕洲,叶莹莹,刘琼,曹颐,韩冲,王轶. 河北省地下水资源承载能力评价及预警方法研究. 水文地质工程地质. 2022(06): 55-63 .  百度学术

百度学术

7. 殷志强,郝爱兵,吴爱民,任金卫,周平,卫晓锋,彭令,李霞,邵海,庞菊梅. 承德自然资源综合调查主要进展与全国自然资源综合调查总体思路. 地质通报. 2022(12): 2087-2096 .  本站查看

本站查看

8. 林燕,白秀佳,叶泽宇,张衡. 基于ArcGIS的南通市农业生产适宜性评价. 地质通报. 2021(06): 968-977 .  本站查看

本站查看

9. 宋立东,佟智强,刘浩,宋林旭,高博,韩佳宏. 牡丹江市资源环境承载能力评价. 华东地质. 2021(02): 185-192 .  百度学术

百度学术

10. 宋漪. 新会区地质环境承载能力评价. 地下水. 2021(05): 160-162+197 .  百度学术

百度学术

11. 倪欢,牛晓楠,李云峰,郝娇娇. 基于统计学习方法的安徽省安庆市自然资源自动化监测——以山体为例. 地质通报. 2021(10): 1656-1663 .  本站查看

本站查看

12. 宋漪. 新会区建筑用花岗岩矿资源承载能力评价. 地下水. 2021(06): 205-208 .  百度学术

百度学术

13. 张定源,张景,牛晓楠,陈国光,吴佳瑜,周迅,王冲,张洁,侯振华,许美辉,郑志强,王斌,刘青帝. 双评价理论探索与福建实践. 华东地质. 2021(04): 419-428 .  百度学术

百度学术

14. 高萌萌,李瑞敏,刘琼,王轶,李小磊. 基于GIS的地下水资源分区研究及承载本底评价. 水文地质工程地质. 2020(06): 184-190 .  百度学术

百度学术

15. 王佳运,毕俊擘,杨旭东,李彦娥,马红娜,罗金. 山西吕梁山区城镇边坡风险分级与优化. 地质通报. 2020(12): 2004-2012 .  本站查看

本站查看

16. 李红梅,刘波,袁琴,梁晓艳. 长江沿线(宜昌—荆州段)资源环境承载力评价指标体系与实证研究. 资源环境与工程. 2020(S2): 78-82+117 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

下载:

下载: