Observation and consideration of the vestiges of Quaternary glacier on Lushan Mountain

-

摘要:

在前人研究和笔者长期地质观察的基础上,针对庐山跨世纪的第四纪冰川之争,介绍了庐山白垩纪以来由S形复背斜-地垒式断块山-变质核杂岩的成山过程、地层岩石分布状况及第四纪冰期时的山体地质结构与地貌;就庐山地区冰蚀地貌与冰期、间冰期沉积物争议问题介绍了观察结果与认识。通过更新世冰期与全新世亚热带湿润多雨气候形成的地貌与沉积物对比,揭示了二者的显著差异及泥石流与冰碛的不同;阐明了冰期后流水作用对冰蚀地形的强烈改造作用,以及庐山典型的冰蚀与水蚀复合地貌景观。最后指出,庐山第四纪山岳冰川的形成与其独特的地垒式断块山构造地貌、特凉的小气候等条件密切相关,特厚特硬的莲沱组砂岩是冰川遗迹保存的重要条件。因此,庐山成为中国第四纪冰川地质学的奠基之地和世界上中低纬度、中低山第四纪山岳冰川遗迹保存完美的唯一的地方。

Abstract:On the basis of research results, geological survey in Jiangxi Province and the authors' long-term geological observation and in view of the trans-century controversy of the Lushan Quaternary glacier, this paper deals with the mountain-building processes from S-type anticlinorium through horst block mountain to metamorphic core complexes, the outcrop condition of stratigraphic rock, and the mountain outline during the Quaternary glacier since the Cretaceous period. In addition, it gives the observation results and ideas concerning the disputed problems on the glaciated landform, glacier period and interglacier sedimentation. In comparison with the landform and sedimentation formed as a result of Pleistocene glaciation and Helocene subtropical moist and rainy climate, it reveals the significant differences between them and the differences between debris flow and glacier drift, and clarifies the flowing water influence on the glaciated landform and the typical glaciated and composite equeolandform. Finally, it indicates that the formation and remains of Lushan Quaternary alpine glacier are closely associated with the unique horst block mountain tectonic landform, the coolest microclimate and the thickest and hardest sandstone in Liantuo Formation, thus laying a foundation of the Quaternary glacial geology in China, and holding the unique well-preserved Quaternary alpine glacier vestiges in the mid-low latitude and mid-low mountains in the world.

-

庐山位于江西省北部,九江市东南侧,恰如毛泽东所描绘的“一山飞峙”于长江南岸。1931年李四光在庐山地区发现第四纪冰川遗迹,在国内外地学界引发了“冰”与“非冰”的激烈之争,有力地推动了庐山第四纪冰川地质研究的不断深化,取得了丰硕的成果[1-19],中国地质界大量有代表性的著作、图件、典藉和数据库对之都有记述。江西的地质工作者对省域的第四纪地质开展了大量调查工作,进行了地层层序、时代、成因类型的详细划分与对比,确认庐山存在第四纪山岳冰川活动。在区域地质、环境地质调查报告及江西省区域地质志、江西省地质矿产志、中国区域地质志·江西志、江西省环境地质志[20-25]等文献和1:50万系列基础地质图件中都对庐山的第四纪冰川作了客观的反映。但“非冰”之著述也颇多,早期最为反对的是巴博尔[26]、德日进[27]等国外学者;后来的反对者有黄培华等[28]。特别是20世纪80年代以来,在施雅风院士的带动下,掀起了空前强大的“非冰”说高潮[29-33]。1996年庐山申报世界自然文化双遗产,以“世界文化景观”列入世界遗产名录,而自然遗产申报受挫,与“非冰”之说在中外影响甚广有关。这对江西地质工作者触动很大,认识到冰川的问题关系到庐山的科学地位和华南第四纪生态环境的变迁,也是长江中下游地区是否存在第四纪冰川活动的重大问题,从而加大了对庐山区域地质与第四纪冰川地质的关注与观察研究力度。庐山以独特的地质构造与典型的第四纪冰川及冰蚀、水蚀复合地貌,于2004年成功申报世界地质公园,并进行了园区建设,设置了冰川遗迹标牌,展示了典型标本、图片。2010年施雅风著文称他基本上否定了李四光学派的成果和观点[31]。对此,笔者认为,有必要结合江西地质工作者的调查成果和自已的观察,就庐山“冰”与“非冰”之争的地质现象作进一步阐明,并将取得的认识与同仁们商讨,以求取得共识,使庐山珍稀的第四纪冰川遗迹更好地为世人共享,使中国第四纪冰川地质学得到更好的发展。并以此文纪念李四光先生诞辰130周年。

1. 庐山的成山过程与第四纪冰期的山体结构和地貌轮廓

庐山第四纪“冰”与“非冰”之争,与对庐山地质构造和岩性组成的认识程度有关。记得在一次会议上,一位资深学者曾质疑:庐山所谓的冰蚀地貌和冰碛物为什么只在山体北部?山上的花岗岩为什么没有形成漂砾?事实上,庐山上没有花岗岩,花岗岩在庐山东面山麓岗阜地带;庐山中北部为巨厚坚硬的南华纪下统莲沱组砂岩,比花岗岩抗风化侵蚀能力更强,利于保存冰蚀地貌,也利于漂砾形成与存留;庐山南部主要为新元古界变质的泥质粉砂质夹砂质的浊积岩,易于风化,不易保存冰蚀地貌和形成漂砾。这个问题说明,要认识庐山真面目,首先要像李四光那样对庐山地质进行详细的观察。

自20世纪50年代以来,在前人工作的基础上,先后开展了庐山地区1:20万、1:5万区域地质调查和一些专题科学研究[34-36]①②③,发现该地区的地质构造十分复杂而独特。庐山位于扬子板块东部,奠基于晋宁期弧后盆地基底褶皱带之上的长江中下游坳陷带九江坳陷东南缘。新元古代8.5亿年以来的地层基本齐全。有晋宁期、燕山期2期岩浆活动。下面简要介绍庐山白垩纪以来的成山过程和第四纪冰期时山体的基本轮廓。

1.1 早白垩世燕山运动S形褶皱山体形成期

庐山山体在前期地质构造的基础上,经历了燕山期褶皱造山与造山后伸展成山2个阶段。晚侏罗世晚期—早白垩世初期发生的燕山运动,使九江坳陷自青白口纪晚期以来的沉积盆地发生褶皱,形成了九江帚状旋卷式复式向斜(图 1)。

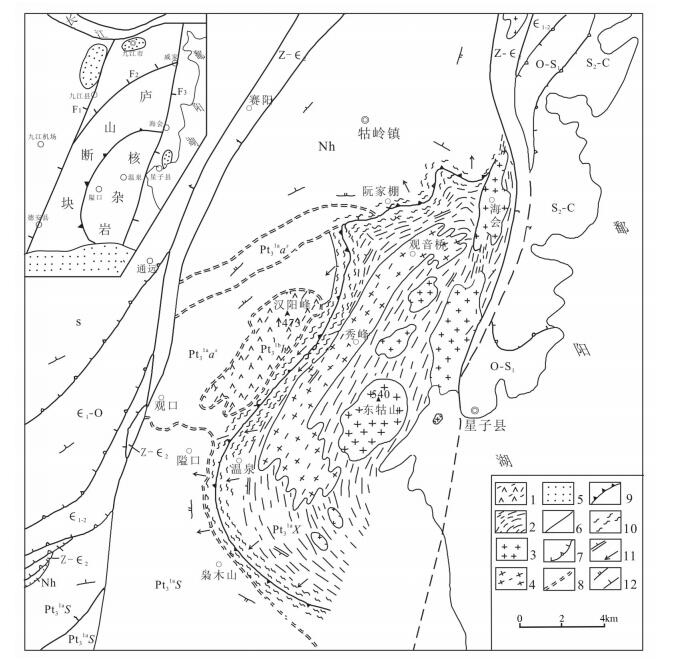

庐山处于旋卷构造东南外缘的一条大型S形复背斜北东段。复背斜在庐山北部轴向北东,倾伏于湖口附近,在庐山中南部轴向为北北东,至德安附近弯转为北东东、近东西向,总体呈“S”状,形成了庐山似透镜状山体。复背斜核部为新元古界双桥山群浅变质褶皱基底(846~823Ma),以及晋宁期的观音桥花岗岩株(815±16Ma)[37]及其周缘中深变质的星子岩群(851±14Ma)[38]。复背斜翼部依次为青白口系上部汉阳峰组变流纹斑岩(838±14Ma)[39]和南华系、震旦系,以及古生界以陆表海相为主的沉积。沉积盖层中发育次级北东向宽缓褶皱。庐山复背斜西侧有九江-德安北北东向断裂带和威家-观口弧形走向断裂带,东侧有湖口西-星子北北东向断裂带(赣江断裂带北段),早期均属挤压左行走滑性质。沿湖口西-星子断裂带有石背山、海会、东牯山等早白垩世(127.2±1.2Ma)[40]S形花岗岩株,于星子观音桥—东牯山地区形成晋宁-燕山晚期复式花岗岩穹隆(图 2)。

![]() 图 2 江西庐山星子变质核杂岩构造地质略图(据参考文献[36]修改)S2-C—中志留统-石炭系;S—志留系;O-S1—奥陶系-下志留统;∈2-O—中寒武统-奥陶系;∈1-2—中下寒武统;Z-∈2—震旦系-寒武系下统;Nh—南华系;Pt31bh—青白口纪晚期汉阳峰组;Pt31aas—青白口纪晚期筲箕洼段;Pt31aS—新元古代早期双桥山群;Pt31aX—青白口纪早期星子岩群(中深变质);1—陆相火山岩;2—片麻岩;3—燕山期花岗岩;4—晋宁期片麻状花岗岩;5—古近纪红色砂砾岩;6—断层;7—浅层次剥离断层;8—韧性剪切带;9—基底拆离构造带;10—热动力变质带;11—片理和线理;12—劈理和层理;F1—九江-德安断裂带;F2—威家-观口断裂带;F3—湖口(西)-星子(赣江)断裂带Figure 2. Schematic showing Xingzi metamorphic core complex in Lushan Mountain, Jiangxi

图 2 江西庐山星子变质核杂岩构造地质略图(据参考文献[36]修改)S2-C—中志留统-石炭系;S—志留系;O-S1—奥陶系-下志留统;∈2-O—中寒武统-奥陶系;∈1-2—中下寒武统;Z-∈2—震旦系-寒武系下统;Nh—南华系;Pt31bh—青白口纪晚期汉阳峰组;Pt31aas—青白口纪晚期筲箕洼段;Pt31aS—新元古代早期双桥山群;Pt31aX—青白口纪早期星子岩群(中深变质);1—陆相火山岩;2—片麻岩;3—燕山期花岗岩;4—晋宁期片麻状花岗岩;5—古近纪红色砂砾岩;6—断层;7—浅层次剥离断层;8—韧性剪切带;9—基底拆离构造带;10—热动力变质带;11—片理和线理;12—劈理和层理;F1—九江-德安断裂带;F2—威家-观口断裂带;F3—湖口(西)-星子(赣江)断裂带Figure 2. Schematic showing Xingzi metamorphic core complex in Lushan Mountain, Jiangxi1.2 晚白垩世—新近纪伸展成山期

晚白垩世,庐山及邻区进入燕山期造山后伸展期,接受剥蚀。根据庐山周边古近纪红层断陷盆地分析,庐山于古近纪进入强烈伸展期。九江-德安、湖口西-星子2条北北东向断裂带这时转变为正断层,在二者之间形成北北东向“横看成岭侧成峰”的矩形地垒式断块山。中北部周缘有西林寺七里湖、九江、星子古近纪小型红层断陷盆地,南部为北鄱阳古近纪断陷盆地。断块山面积约700km2。

随同伸展块断作用,在庐山西南部的观音桥-东牯山晋宁、燕山期复式花岗岩穹隆又一次伸展拱起,形成星子变质核杂岩构造。使中深变质的星子岩群和花岗岩体露于山体南部,覆于其上的南华系—古生界沉积盖层向北西方向拆离滑脱。巨厚的莲沱组砂岩残留于汉阳峰及其以北山区,使山体南北岩性抗风化侵蚀能力差异显著。

1.3 第四纪冰期的庐山轮廓

庐山地垒式断块与星子核杂岩于古近纪形成后,新近纪时,庐山及邻区地壳整体隆升,遭受剥蚀,缺少沉积。出露于庐山东南部的核杂岩星子岩群包括晋宁期星子花岗岩株、早白垩世东牯山花岗岩株等,逐渐由中低山风化剥蚀成为丘陵岗阜。至第四纪冰期,断块山体范围大为减小。中低山主要由莲沱组砂岩组成,根据莲沱组漂砾分布范围,推测莲沱组分布范围南界在汉阳峰至隘口一带,分布局限的汉阳峰变质流纹斑岩,当时不整合于莲沱组之下,由于岩石较坚硬,构成了今日所见庐山主峰——汉阳峰。当时庐山山体包括部分新古元界变质岩形成的中低山面积约为300km2,即庐山在第四纪初比现在稍大、稍高、部分山体可能更陡。

1.4 冰后期的水流侵蚀作用

庐山冰期后,经历了晚更新世的干冷气候,进入全新世气候湿润多雨,受弱造山作用影响,山体周缘、长江沿岸与鄱阳湖盆地,地壳下沉,庐山山体抬升,山体受到流水强烈侵蚀,尤其是变质岩区地貌受到较强改造,观音桥冰川“U”形谷因处于变质岩区,已被山溪冲蚀成一条“V”形沟谷。庐山现今地貌是早中更新世冰蚀和冰期后风蚀、冰蚀的一个残体。中低山分布与莲沱组和汉阳峰组基本一致。而冰蚀地貌和冰川漂砾分布也与莲沱组出露区基本吻合。可见莲沱组支撑了庐山山体,但冰期后其出露区地形地貌也遭到侵蚀,如五老峰崩塌成崖,香炉峰、三叠泉等流泉飞瀑,以及大量的溪谷不停地进行着改造。

2. 庐山第四纪冰川遗迹辨析

庐山第四纪冰川遗迹经李四光等在20世纪30—40年代的缜密考察,已建立了由冰蚀、冰碛地形到冰期与间冰期沉积等一套较完整的遗迹体系。此后,特别是新中国成立以来,经进一步工作,该体系更加完善。新发现了早更新世早期的大排岭冰碛层,通过古地磁研究[41]对冰期与间冰期的时代作了更确切的厘定,发现了更多冰川活动遗迹。对“非冰”说提出的质疑进行了进一步查证,成为中国第四纪冰川地质学的科学园区。迄今对于庐山第四纪冰川遗迹之争,“非冰”说的主要论点是,“庐山的冰川地形完全可以用其他非冰川成因予以解释”;“冰川沉积物多数情况下是季风气候条件下古泥石流堆积” [42]。对此本文得出以下认识。

2.1 庐山第四纪冰蚀地形

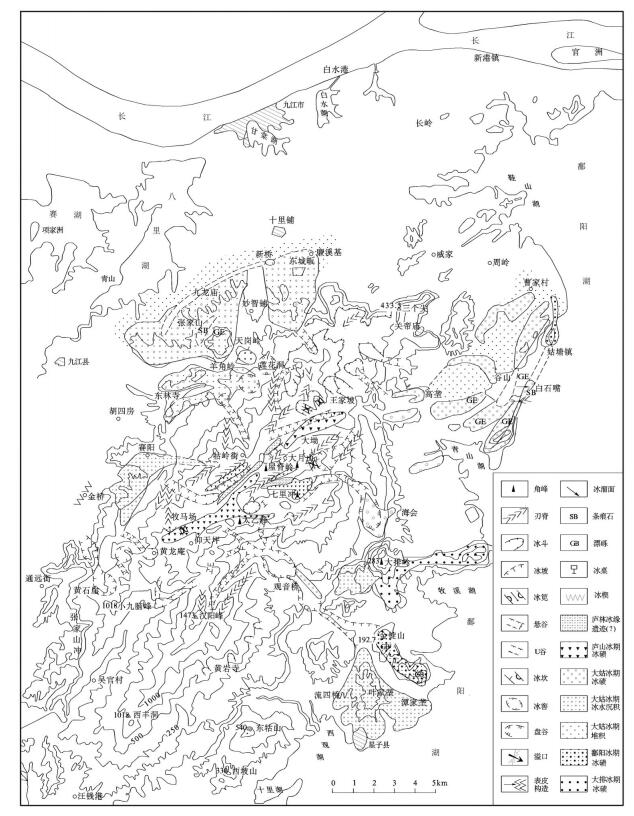

庐山第四纪冰蚀、冰碛地形遗迹,李四光等通过调查已描绘出一个完整的组合,且保存较好(图 3)。

![]() 图 3 庐山第四纪冰川遗迹分布图(据参考文献[16]和李四光绘制的原图修改)Figure 3. Distribution of Quaternary glacier vestiges in Lushan Mountain

图 3 庐山第四纪冰川遗迹分布图(据参考文献[16]和李四光绘制的原图修改)Figure 3. Distribution of Quaternary glacier vestiges in Lushan Mountain庐山冰蚀地形主要分布于山上。冰蚀地形有角峰、刃脊、冰斗、冰窖、U谷、悬谷、冰盆口、冰坡、冰槛、冰笕、盘谷、冰溜面等,形成完整的冰蚀地形组合。

冰碛地形除山上有零星出现外,主要分布在山下的山麓丘陵和岗阜地区,尤以庐山东麓及西麓保存最明显(图 3),有中碛垅、侧碛垅、终碛垅、冰碛(水)阶地等,形成完整的冰碛地形组合。

若将庐山山上冰蚀地形与山下冰川堆积物联系起来看,从大月山到鞋山,由大月山角峰、大坳冰斗群、大月山刃脊经王家坡“U”形谷(图版Ⅰ-a),含冰川擦痕的垄状冰碛泥砾(图版Ⅰ-b)-冰水沉积物,至鄱阳湖滨白石嘴具有大量面型擦痕的冰溜面(图版Ⅰ-c)及远离庐山山体16km的鞋山上的远扬漂砾,构成冰川形成、发育、消亡的一条完整的冰川运行线路图。

对此,“非冰”论者提出诸多质疑,用“非冰”成因进行了若干解释,重要的有2种。

(1)大坳冰斗雪蚀洼地说

大坳冰斗(图版Ⅰ-d)位于小天池南东2km,大月山角峰、刃脊东北、王家坡冰川谷上方岩壁上,由南华系莲沱组含砾石英砂岩、石英砂岩组成。虽经冰后期雨水、流水侵蚀,但基本形态依旧。地层产状在冰斗出口处倾向为北西50°,倾角10°,冰斗后壁倾向南东10°,倾角38°。冰斗长300m,宽250m,深100m。斗底高程1200m,斗底较平并向北微倾斜。冰斗四周山峰环抱,西壁坡度40°,东壁坡度35°,后壁为大月山刃脊,形态恰似“安乐椅”。在此冰斗西侧同一高度上,有数个稍小的冰斗与其并列,成为冰斗群,在冰期时应处于同一雪线上。

施雅风先生认为这是雪蚀洼地,为“积雪汇集于洼地,融雪水流有不太强的侵蚀作用,洼地逐渐加深” [31]。认为“典型冰斗平坦指数为1.7~5.9,雪蚀洼地为4.25~11,而大坳冰斗为8.4”,说明是雪蚀洼地而不是冰斗。

但大坳冰斗及冰斗群并不在洼地上(图版Ⅰ-c),而是在由坚硬的莲沱组砂岩组成的山峰上,与角峰、刃脊组成一个冰蚀地形组合。季节性积雪融水不可能形成这么大的冰斗和这样的冰蚀地形组合。冰斗口狭窄,向北西15°方向开口,出口处的左侧见冰槛残留,高出冰斗20~30m,为后期侵蚀破坏,斗口右侧有一处小流水冲刷小缺口,直落于王家坡谷地。遭冰期后水流侵蚀明显,不宜简单套用现代冰斗平坦指数来否定大坳冰斗的成因。

(2)王家坡冰川谷(图版Ⅰ-a)

为庐山冰川谷中规模较大、形态保存较完整的冰川谷之一。位于小天池东北3km,为大月山及大寨脑二刃脊之间的宽阔的冰川谷地。由南华系莲沱组石英砂岩、长石石英砂岩组成。冰川谷上起裁缝岭,下至长岭脚下,高程从谷缘750m降到谷口200m,长达4000m,宽700m,谷底呈阶梯状下降,北西侧谷坡由上部31°至下部25°,南东谷坡上部37°,下部31°,南东坡较北西坡稍陡,冰川谷上窄下宽,谷底宽坦,从谷口至鄱阳湖滨见呈垄状分布的大姑冰期冰碛层。

关于王家坡谷地的成因,施雅风认为,“是构造向斜谷地不是冰川侵蚀的U形谷”。李四光指出,“谷之展布,适与一向斜构造相合”。无疑是一个向斜谷地。但向斜谷与冰川谷二者并不具排他性。地质调查表明,王家坡向斜构造形成于燕山运动。经1亿多年侵蚀,谷中未留下冰期前侵蚀形成的沉积物,现今所见为一个U-V形套谷。将其归为更新世冰川谷。除“U形”外,谷中还存留有更新世冰碛泥砾,且马长信等(面告)在U谷中的中庵寺发现有很深擦痕的冰川漂砾(图版Ⅰ-b)。冰后期全新世在流水作用下,形成“V”形谷,不断切入原有的“U”形谷,在谷底形成谷中谷,前后形态成因明显不同。向斜构造与岩层对“U”谷与“V”谷的形成起控制作用,成为向斜谷、“U”形谷、“V”形谷“三谷一体”的典型一例。从侧面反映了庐山燕山期以来的地质演变。

施雅风在否定庐山冰蚀地貌的同时,还提到黄山,认为李四光在黄山立马桥崖壁上发现的冰磨条痕“,最大可能是粗粒花岗岩和斑状花岗岩体剥离后留下的印痕”,并以这些槽底粗糙不平否定是冰川谷。但2种“岩体”是不可能剥离成3条平直长9m、11.5m、5m,宽50cm、深5cm的槽子,也不难理解花岗岩经冰后期雨水冲蚀会变得粗糙不平。杨明桂在1983年到黄山参观,听说立马桥崖壁上的冰川擦痕有新的反对意见,前去查看,见到立马桥谷地也是一个“U”形与” V”套谷,擦痕在二者界线之上的“U”谷下方,同行的江西地质科学研究所的年青地质工作者登梯上去针对不同传说进行观察,认为3条擦槽并非3条岩脉,也不是3条析离体,也未发现断层,而且第四纪谷地不可能有如此规模的断层擦痕,查证结果说明李四光的描述确切无误。

2.2 庐山第四纪冰碛泥砾的特征与成因

施雅风先生认为“李四光教授的庐山第四纪冰川是对泥石流的误读” [31]值得商榷。主要论据是他在中国西部见有大规模的泥石流,通过对庐山现代泥石流和大姑冰期羊角岭冰碛扇的观察及从报道中得知德安彭山山麓有红色泥砾,认为李四光划分的庐山冰碛物都是泥石流。事实上,庐山全新世多发暴雨型泥石流堆积物。据统计,1976—2015年庐山地区共发生滑坡173处、崩塌74处、泥石流19处,规模均为小型。与更新世冰期沉积相比,层序、结构、颜色、规模都显著不同。

在李四光调查研究的基础上,众多地质工作者对庐山第四纪冰期与间冰期沉积物的层序、分布、时代、古生物、物质组分作了大量研究,取得了丰硕成果。

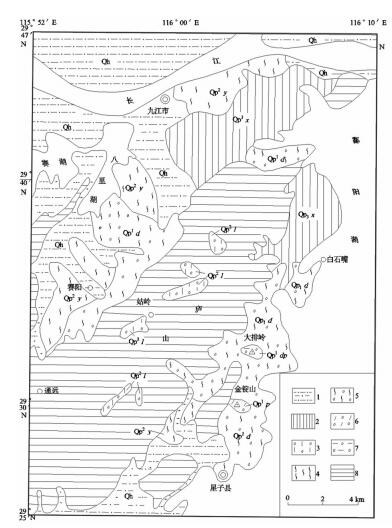

(1)庐山第四纪冰期与间冰期沉积经多次调查与钻孔揭露,层序、组成与分布(图 4)已很清楚,并根据古地磁方法进行了比较确切的年代划分。笔者在前人划分的基础上,综合已有调查成果,将其与江西河湖型、残坡积型、洞穴型沉积作了综合划分对比(表 1),认为庐山山岳冰川活动主要为早更新世。灰白色泥砾与网纹红土组成清晰的冰期冰川堆积与间冰期流水沉积序列。其中孢粉化石也反映了气候的冷暖变化。而庐山及山麓地带,冰期后有风积,全新世以来主要为残坡积与流水沉积,暴雨型泥石流沉积分布十分局限。

表 1 江西省第四纪地层划分Table 1. Division of Quaternary strata in Jiangxi Province

(2)庐山发现的泥石流,规模均为小型,最大的一次泥石流规模为0.9×104m3,这些泥石流是伴随崩塌或滑坡形成的,分布于庐山山体及山脚。这种由雨水浸泡与山体重力势能引发的崩塌、滑坡、泥石流作用,活动短促,与冰川侵蚀持续的搬运能力不能相比。如庐山西北麓的大姑期羊角岭冰碛扇体积约有1.65×108m3,远在10km之外的九江市区施工中,也挖掘出该期巨大的冰碛泥砾。鄱阳冰期冰碛的规模更大,在鄱阳湖中的鞋山岛上李四光还发现了莲沱组砂岩的漂砾。江西全省已发现的泥石流354处,属于巨型规模(≥50×104m3)的20处,规模最大的龙南县黄沙村岗背南泥石流为271.6×104m [23]。施雅风先生举例的庐山西南25km德安彭山地区的红色泥砾,为江西省地矿局916队施工中发现,该队马长信等[43]、余成就[44]作了报道,认为是泥石流成因,而非冰碛。实测剖面总厚度10m左右,钻孔中厚者60m。上部为冲积的棕红色蠕虫状网纹红土层,中部为洪积的棕红色粘土砾石层,下部为泥石流成因的棕红色泥砾层,分布面积约2km2。这套地层在江西称进贤组,时代为中更新世,大致相当于大姑—庐山间冰期,在河流沿岸分布较广,由冲洪积红土砾石与冲积的网纹红土组成。这套地层在彭山山麓形成于碳酸盐岩洼地,下部出现泥石流堆积且厚度较大。916地质队驻地在庐山山下,长期在庐山、彭山地区工作。该队是庐山世界地质公园申报文本的主编单位,马长信为主要编写人员。该队认为,彭山泥砾为泥石流,而庐山泥砾是冰碛物。

(3)施雅风先生说他在中国西部高山地区观察到粘性泥石流可以驮运大石块,见到大规模滑坡在谷壁擦成较深的刻槽与擦痕,他从庐山山麓的泥砾混杂堆积判断可能是泥石流所致,而非冰川沉积。中国无疑有大规模的泥石流。但前已述及,江西省内包括庐山全新世以来虽然多暴雨、泥石流频发,但规模与庐山更新世干冷期形成的冰碛规模不能相比。再者崩塌、滑坡可以磨擦出擦痕,是较常见的现象,但庐山山麓冰碛物中的条痕石,特别是鄱阳湖畔白石嘴的大型冰溜面(图版Ⅰ-c)不可能是崩塌、滑坡物。施雅风先生所说的1984年台风引起的庐山暴雨引发的泥石流有长径3.15m的“巨砾”阻断山南公路。这种“巨砾”只停留在庐山的山南公路上,不能像冰川漂砾一样搬运到鄱阳湖畔的金锭山。

庐山地区漂砾分布较广,保存较好。东面主要见于金锭山、叶家垄、下青山、白石嘴、大排岭等丘岗及鄱阳湖滨;西部分布于羊角岭、十里铺。漂砾成分为长石石英砂岩,含砾石英砂岩,其原岩来自庐山南华纪莲沱组。巨砾一般为1~2m,最大可达7~8m,砾石表面多具压坑、风化网纹薄膜,漂砾搬运距离4~5km,远者可达12km。

有的漂砾见有擦痕,在羊角岭公路旁、白石嘴剖面、庐山花径湖畔、庐山植物园办公室草坪等地都曾见到漂砾擦痕。马长信根据景才瑞教授提供的信息,在庐山张家老屋找到了由10多块条痕石组成的漂砾群(标本存放于庐山和江西省博物馆)。王家坡U谷中的条痕石,在坚硬的砂岩上刻划的擦痕之深(图版Ⅰ-b),显示出很强的挤压磨擦作用。

金锭山漂砾具有较好的代表性[45-46],位于庐山东南麓鄱阳湖滨,为波状低丘,海拔193m,山顶平缓,呈浑圆状。漂砾呈面型分布,走向延伸1000m,蔚为壮观。漂砾大小不等,一般为1~2m,最大直径可达5.3m(图版Ⅰ-e)。砾石成分为长石石英砂岩、含砾石英砂岩,其原岩均来自庐山南华系莲沱组下部,搬运距离达8.5km,最远至鄱阳湖滨大岭山,搬运距离11.5km。

从庐山白鹤涧-金锭山-鄱阳湖滨,各分段坡度均小于1°,坡度比降值也在2%以下,至金锭山堆积于低丘之上,那么是什么力量将如此众多的巨石长途搬运并搬上金锭山呢?有的“非冰”学者见此,也感到“非冰”说不好解释。

(4)庐山与江西各地发生于4~6月的暴雨型泥石流,由于属崩塌、滑坡引发快速堆积的泥石流,一类以碎石碴为主,一类混入有棕红土、赫黄土、腐植土及大量植物的岩石碎块,这些碎块成分为就近的各种岩石,多呈棱角、次棱角状。庐山经长久磨蚀的冰碛砾石多呈次圆状、浑圆状,成分以坚硬的砂岩为主。泥砾颜色也大不相同,“非冰”论者,以冰碛泥砾为赭红色作为“非冰”依据,在1976年天津地质矿产研究所已报道了白石嘴、姑塘2处白色泥砾,1978年孙建中在白石嘴观察到白色泥砾,潘建英1989年在下青山发现了典型的新鲜白色泥砾[47](图版Ⅰ-f),证明表层的红色为后期氧化所致。笔者1995年在施雅风先生认为是泥石流的羊角岭大姑期冰碛层中见到修高速公路揭露出来的大面积灰白色泥砾,发现其中有条痕石。大姑期冰碛泥砾中孢粉化石极少,反映当时冰山之上缺少植物。冰与非冰沉积物差别如此之大,岂是同类之物。

3. 庐山第四纪为什么能形成冰川

庐山第四纪冰川遗迹丰富,且成体系,与流水地貌及其沉积物明显不同。为什么会存在第四纪冰川之争呢?问题不完全是冰川现象存在与否,更在于庐山处于中低纬度、中低山、山体不大,是否具备形成冰川的环境条件。这一观点从20世纪30年代一直传承至今。

那么,庐山早中更新世时为什么能形成山岳冰川呢?据笔者所见所知,但凡点状分布的山岳冰川,都有独特的地质地貌气候条件。山的高度是一个条件,纬度也是条件,但不是绝对条件,不宜划线搞一刀切,也有特殊情况,庐山就是如此。庐山第四纪山岳冰川的形成、遗迹的保存,与其独特的地垒式断块山构造地貌、特厚特硬的岩层及特凉的气候3个条件密切相关。

前已述及,庐山以地垒断块山耸立于赣北丘陵平原之上。组成中北部山体的莲沱组厚层状砂岩,在扬子区厚度一般仅数十米至一、二百米,而在庐山却厚逾900m。这种坚硬的块状砂岩,不但支撑了庐山残留山体,也保存了冰蚀地貌,形成并存留了大量的冰川漂砾。早更新世,江西省东、南、西三面群山环绕,中部丘陵绵亘,北部平原坦荡的盆形地貌已经成形。庐山处于江西盆形地貌的北口,西北近云梦泽,北临长江与彭蠡泽,水气较重,冬季西北风沿长江中游和郯庐谷地南下,形成庐山的特凉气候。现今江西省年平均气温为18℃,庐山年平均气温为11.6℃,即比山下气温低6.5℃,极端低温为-16.8℃,夏季6~8月平均气温为21.2℃[48],故为国之凉都,避暑胜地。

至于庐山早中更新世冰期的温度,目前尚无确切可靠的估算方法。何培元等根据大姑冰碛层中Fe2O3的含量及Fe2O3与FeO的比值关系,推算出的古温度为7.5℃。除去山上山下温差,庐山之上年平均温度应为0℃左右,这一推断与傅逸贤[49]、杨怀仁[50]、竹淑贤[51]的认识相似。根据孢粉推测的长江中下游末次冰期降温值10~13℃[42],庐山山上冰期的年平均温度也在0℃左右。这些研究表明,庐山山麓与长江中下游地区在早中更新世冰期气温较低,但正如何培元先生[15]所指出的冰碛物Fe2O3与FeO之比会受到间冰期,特别是冰期后全新世湿热作用的影响,不难想象,冰期时庐山地区的年平均气温还要低得多。众所周知,冰山上缺少草木,冰碛中所含孢粉主要是山下混入之物,代表山麓温度。山体的温度如何,只能推测。

杨明桂2013年到新西兰南岛南阿尔卑斯山脉主峰阿尔库克山西麓的福布斯(Fox)和弗朗兹约瑟夫(Franz Josef)2条温带冰川进行考察。该地冰山呈点状分布。其特殊成因是因为南阿尔卑斯山主峰,海拔3754m,来自西面印度洋暖湿气流受山体阻挡,年降水量很大,冬季积雪量很大,夏季融雪量也很大,冰水成河。但消融量仍小于积雪量,形成温带冰川。冰川冬进夏退,谷地沉积物冰碛与冰水沉积交错混杂。且冰水沉积多于冰碛,冰山上寸草不生,山脚下为茂密温带雨林,沉积物混入较多山麓植物断枝残叶。这对理解庐山冰碛泥砾中孢粉化石稀少,且品种不够“冷”很有帮助。更重要的是,该地冰雪由于冬积夏融,冰川与冰水沉积混杂堆积。但庐山冰碛主体部分未见融冰现象。冰碛与冰水混合沉积与冰水沉积仅见于冰碛扇前缘或外侧。庐山东麓大姑期冰碛与冰水相混合沉积出现在鄱阳湖西岸地带的白石嘴一带,以浆粕厂剖面最清楚,距庐山姑岭14.7km。这种现象表明,庐山冰期时常年温度主要在0℃以下。

庐山虽然山体较小,但气候特凉,湿气较大。当常年大部分时间气温在0℃时,山体积雪量只积不融,假若每年积雪厚仅3cm,3000年积雪厚可达近百米。大姑冰期0.9~1.1Ma,历时20万年,可以形成山岳冰川。在20万年冰川形成与缓慢运移过程中,还可以不断从山上源区得到补充,因而能够形成一定规模的冰川活动。

4. 结语

综上所述,庐山第四纪冰川的形成与其巨厚坚硬的砂岩组成的地垒式构造及局地小气候条件有关;第四纪冰期后,流水侵蚀作用强烈,对前期地形与地质遗迹进行了相当强烈的改造,庐山能保持为中低山而且保留了基本完整的冰蚀地形与冰碛物,也与其抗风化能力极强的下南华统莲沱组砂岩有关。与黄山相比,庐山更新世冰期湿气大,更利于积雪成冰;庐山冰期后山体隆升与黄山“回春式”山体快速隆升相比稍缓[52],流水侵蚀稍弱,而山体中北部的巨厚砂岩与黄山的花岗岩山体相比,抗风化侵蚀能力更强。所以冰川遗迹保存得比较完整。

本文旨在说明庐山第四纪冰川存在的事实。文中有不当之处,请同行们指正。

致谢: 中国地质科学院陈安泽先生、地质力学所何培元先生对文稿提出了宝贵的修改意见,英文承江西省地质学会龙梅梅女士翻译,谨致感谢。 -

图 2 江西庐山星子变质核杂岩构造地质略图(据参考文献[36]修改)

S2-C—中志留统-石炭系;S—志留系;O-S1—奥陶系-下志留统;∈2-O—中寒武统-奥陶系;∈1-2—中下寒武统;Z-∈2—震旦系-寒武系下统;Nh—南华系;Pt31bh—青白口纪晚期汉阳峰组;Pt31aas—青白口纪晚期筲箕洼段;Pt31aS—新元古代早期双桥山群;Pt31aX—青白口纪早期星子岩群(中深变质);1—陆相火山岩;2—片麻岩;3—燕山期花岗岩;4—晋宁期片麻状花岗岩;5—古近纪红色砂砾岩;6—断层;7—浅层次剥离断层;8—韧性剪切带;9—基底拆离构造带;10—热动力变质带;11—片理和线理;12—劈理和层理;F1—九江-德安断裂带;F2—威家-观口断裂带;F3—湖口(西)-星子(赣江)断裂带

Figure 2. Schematic showing Xingzi metamorphic core complex in Lushan Mountain, Jiangxi

图 3 庐山第四纪冰川遗迹分布图(据参考文献[16]和李四光绘制的原图修改)

Figure 3. Distribution of Quaternary glacier vestiges in Lushan Mountain

表 1 江西省第四纪地层划分

Table 1 Division of Quaternary strata in Jiangxi Province

-

李四光.扬子流域之第四纪冰期[J].中国地质学会志, 1933, 13(1):15-62. 李四光.关于研究长江下游冰川问题的材料[J].中国地质学会志, 1934, 15(3):359-432. 李四光.冰期之庐山.中国第四纪冰川[M].北京: 科学出版社, 1973: 56-110, 1947: 1-60. 李四光地质工作者在科学战线上做了些什么?[J].新华月报, 3月号, 1952: 167-172. 孙殿卿, 杨怀仁.大冰期时期中国的冰川遗迹[J].地质学报, 1961, 41(3/4):233-239. 方鸿琪.长江中下游地区的第四纪沉积[J].地质学报, 1961, 41(3/4):410-411. 景才瑞.关于庐山冰蚀地形的讨论[J].地质论评, 1958, 18(3):214-223. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.1958.03.008 景才瑞, 刘昌茂, 罗志刚, 等.庐山西北麓第四纪冰川作用表皮构造的新发现[J].科学通报, 1980, 25(9):410-411 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB198009007.htm 景才瑞.庐山没有第四纪冰川吗?[J].自然辩证法通讯, 1981, 3(4):42-46. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LDZK198302002.htm 景才瑞, 刘昌茂.再论庐山冰川遗迹[J].地理学报, 1987, 42(1):82-85. doi: 10.3321/j.issn:0375-5444.1987.01.008 周慕林.庐山真的有第四纪泥石流吗?[J].自然辩证法通讯, 1982, 4(2):40-42. 杨达源.关于更新世冰川作用新认识[J].天津地质矿产研究所所刊.1985, 9:149-151. 杨达源.中国东部山地更新世冰川研究[C]//中国第四纪冰川冰缘学术论文集.北京: 科学出版社, 1985: 31-33. 吴锡浩, 钱方, 浦庆余.东昆仑第四纪冰川地质[C]//青藏高原地质文集.北京: 地质出版社, 1982: 6-23. 何培元.从庐山第四纪地层中高价铁与低价铁的比值关系探讨古温度的变化[J].地质力学研究所刊, 1989:13:61-70 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLX198902006.htm 何培元, 段万倜, 邢历生, 等.庐山第四纪冰期与环境[M].北京:地震出版社, 1992:1-167 何培元.中国第四纪古气候环境的重建[J].中国地质科学院院报, 1992, 25:121-130. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGDJ199200003011.htm 何培元.长江干流第四纪沉积相与环境演变[M].北京:地震出版社, 1994:48-55. 蒋复初, 吴锡浩, 肖华国, 等.九江地区网纹红土的时代[J].地质力学学报, 1997, 3(4):27-32. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLX704.003.htm 江西省地质矿产局.江西省区域地质志[M].北京:地质出版社, 1984:331-357. 江西省地质矿产勘查开发局.江西省环境地质志[M].北京:地质出版社, 2017:44-74. 江西省地质矿产勘查开发局.中国区域地质志·江西志[M].北京:地质出版社, 2017:259-289. 马振兴, 余志庆.江西九江长虹大道第四纪地层剖面特征[J].中国区域地质, 2001, 20(3):352-358. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgqydz200104004 胡东生, 庞西磊, 张华京, 等.庐山冰川活动遗迹新证据[J].华中师范大学学报(自然科学版), 2008, 42(3):467-470. doi: 10.3321/j.issn:1000-1190.2008.03.031 陈安东, 田明中, 赵志中.江西庐山牧马场剖面泥砾堆积物的成因分析及年代测定[J].地球学报, 2014, 35(1):111-118. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqxb201401018 Barbour G B.Analysis of Lushan Glaciion Problem[J]. Bull.Geol. Soe. China., 1934, XⅢ:647-656.

Teilhard, Yong. The Cenozoic Squence in Yangtz Valley[J]. Bull. Geol. Soc. China., 1935, XIN(2):161.

黄培华.中国第四纪时期气候演变的初步探讨[J].科学通报, 1963, (10):29-33 施雅风.庐山真的有第四纪冰川吗?[J].自然辩证法通讯, 1981, 3(2):41-45 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-BCDT198201007.htm 施雅风, 崔之久, 李吉均.中国东部第四纪冰川与环境问题[M].北京:科学出版社, 1989:1-462. 施雅风.论李四光教授的庐山第四纪冰川是对泥石流的误读[J].地质论评, 2010, 56(2):683-692. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzlp201005009 邓养鑫.庐山羊角岭附近"泥砾"成因的泥石流解释[J].冰川冻土, 1982, 5(1):33-35. 张林源, 牟昀智.庐山羊角岭"表皮构造"成因探讨[J].科学通报, 1981, 26(16):1006-1008. 姚庆元, 庐山地区第四纪沉积物及冰期问题[C]//第四纪冰川与第四纪地质论文集(第一集).北京: 地质出版社, 1984: 98-103. 张兰庭.庐山第四纪地层研究[C]//第四纪冰川与第四纪地质论文集(第一集).北京: 地质出版社, 1984: 86-97. 尹国胜, 谢国刚.江西庐山地区伸展构造与星子变质核杂岩[J].江西地质, 1995, (1):3-15. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JXDZ501.000.htm 李武显, 徐夕生, 周新民, 等.庐山星子杂岩中绿帘石花岗岩的定年和成因[J].地质论评, 1998, (2):143-148. doi: 10.3321/j.issn:0371-5736.1998.02.005 董树文, 薛怀民, 项新蔡, 等.赣北庐山地区新元古代细碧-角斑岩系枕状熔岩的发现及其地质意义[J].中国地质, 2010, 37(4):1021-1033. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2010.04.017 史志刚, 高林志, 李廷栋, 等.庐山汉阳峰组变流纹岩锆石U-Pb同位素定年及其地质意义[J].中国地质, 2014, 41(2):326-334. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2014.02.002 李中兰, 崔学军, 王冉, 等.庐山星子地区中生代构造-岩浆事件与赣江断裂多期活动的关系[J].岩石学报, 2007, 23(4):839-848 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98200704015 邢厉生.庐山地区第四纪冰期的古地磁年代[J].地质力学研究所刊, 1989, 13:70-78. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGDJ198900021010.htm 李吉均, 舒强, 周尚哲, 等.中国第四纪冰川研究的回顾与展望[J].冰川冻土, 2004, l26(3):235-243. doi: 10.3969/j.issn.1000-0240.2004.03.001 马长信, 孙树槐.试论彭山第四纪泥砾的成因[J].江西地质, 1987, 1(2):141-146. 余成就.德安彭山第四纪红色泥砾层的基本特征及成因分析[J].江西地质, 1993, (3):204-222. 赵良政.庐山东南麓冰川作用表皮构造特征及意义[J].地球科学, 1985, 10(4):71-75 赵良政.庐山更新世冰川作用构造特征与辩析[J].地球科学, 1988, 13(6):635-643 潘建英.庐山更新世冰碛与相关沉积的新发现及微结构的研究[J].中国地质科学院地质力学研究所所刊, 1989, 13:45-55. 叶正伟, 吴威.庐山旅游区气候变化特征及其影响因素分析[J].地理科学, 2011, 31(10):1221-1227. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DLKX201110011.htm 傅逸贤.中国东部山地第四纪冰期气候的初步分析[J].中国科学(B辑), 1982, (11):1050-1056. 杨怀仁, 赵英时, 谢志仁.中国东部晚更新世以来的海面升降运动与气候变化[J].第四纪冰川与第四纪地质论文集(第二集).北京: 地质出版社, 1985: 19-30. 竹淑贞, 陈业裕, 孙永福, 等.上海地区第四纪地层与古气候[J].科学通报, 1985, (5):220-223. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-2004087116.htm 陈安泽, 浦庆余, 张招崇, 等.黄山花岗岩地貌景观研究[M].北京:科学出版社, 2013:1-156. 江西省区域地质调查大队冰川专题组 .庐山第四纪冰川、 庐山第四纪地层研究,1978. 江西省水文地质工程地质大队 . 鄱阳湖第四纪地质研究报告,1986. 余志庆,何培元,马振兴,等 .庐山第四纪冰川和鄱阳湖第四纪地质研究,1996. -

期刊类型引用(5)

1. 任晴雯,朱丽东. 基于SNP模式的高中地理论证教学研究——以“冰川地貌”为例. 地理教学. 2024(02): 12-14 .  百度学术

百度学术

2. 吴昶,洪志华. 北京冬奥会背景下庐山滑雪运动发展现状及优化路径研究. 冰雪体育创新研究. 2022(23): 23-25 .  百度学术

百度学术

3. 王照波,王江月,何乐龙,张剑,赵向阳,李宝杰. 山东蒙山九龙潭冰川堆积“垄槽序列”的特征及演化过程研究——兼论冰川、泥石流堆积序列的差异性. 地质力学学报. 2021(01): 105-116 .  百度学术

百度学术

4. 黄猛,韩荣文,牛毅,胥勤勉. 渤海湾西北岸MIS3阶段以来的海侵特征. 地质通报. 2021(05): 721-733 .  本站查看

本站查看

5. 李小强,闫少波,脱世博,王军,任文秀,刘明强,李通国. 甘肃迭部地区地质遗迹资源类型与开发利用及保护. 地质论评. 2020(06): 1719-1728 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: