Strategic thinking on the geological survey work in the New Era

-

摘要:

新时代实现"两个一百年"奋斗目标、建设美丽中国、保障和改善民生、实施国家重大战略、加快建设创新型国家,对地质调查工作提出了新目标与新要求,地质调查要在资源保障、生态维护、防灾减灾方面充分地做好支撑服务。当今世界,地质调查正发生历史性内涵式的深刻变化,打造和谐人地关系成为地质调查主攻方向、地球系统科学成为核心理论方法、科技创新成为地质调查的关键动力、新一代信息技术正在全面重塑地质调查工作。做好新时代地质调查工作,需要瞄准国家需求,调整地质调查结构布局;适应新变化新理念,推进地质调查工作深刻转型;攻克地质调查战略科技问题,有效支撑重大资源环境问题的解决。

Abstract:The new era will realize the goal of "two hundred years", i.e., building beautiful China, safeguarding and improving people's livelihood, implementing major national strategies and accelerating the construction of innovative countries. In this era, new goals and new requirements are proposed for geological survey work. It is necessary to provide adequate support services in resource security, ecological maintenance, and disaster prevention and mitigation. In the present world, the world geological survey has undergone historic and connotative changes, building a harmonious relationship between people and land has become the main direction of geological survey, the earth system science has become the core theory and method, technological innovation has become the key driving force for geological survey, and the new generation of information technology is comprehensively reshaping the geological survey. To do a good job in the geological survey of the new era, we should aim at the national demand, adjust the structure of geological survey, promote the profound transformation of the geological survey work, and grasp the strategic geological survey technology, thus effectively supporting the solution of major resource and environmental problems.

-

Keywords:

- the New Era /

- geological survey /

- strategic thinking

-

1926年,朱庭祜将广泛出露于玉溪、晋宁、昆阳一带的浅变质地层称为昆阳层,划归寒武系[1];1942年,德国人米士(Misch)将晋宁地区下震旦统“澄江砂岩”与下伏浅变质地层之间的区域性角度不整合命名为“晋宁运动”,并将该套浅变质地层命名为昆阳系,划归下震旦纪[2],并沿用至今。1944年,许杰、邓玉书等将东川、会泽一带的浅变质地层称为昆阳系,自下而上划分为:绿墩板岩、姑庄板岩、因民紫色层、落雪灰岩、桃园板岩、黑山灰岩、大风口页岩7套地层[1];1959年,花友仁将这套浅变质地层划归“前震旦系”,并细分为“上元古代落因系——包括因民层、落雪白云岩、黑山板岩”、“下元古代东川系——包括龙头山石英岩、姑庄系”,二者为不整合接触[3]。1962年,“全国地层委员会”决定改称前震旦系“昆阳群”[2]。至此,“昆阳群”这一岩石地层名称术语在云南省地质界得到了广泛的使用。

20世纪60年代以来,随着云南省1:20万区域地质矿产调查工作的系统开展,对滇中地区出露的前震旦系浅变质地层进行了更系统的研究,云南省地矿局、云南省有色地质局、一些科研院所、大专院校对“昆阳群”的形成时代、划分方案、沉积环境、含矿性等进行了详细的研究,出版了大量的专著、专辑、论文等。普遍的共识是“昆阳群”由8个组级岩石地层单位组成,即黄草岭组、黑山头组、大龙口组、美党组(简称下亚群)、因民组、落雪组、鹅头厂组、绿汁江组(简称上亚群),时代均归属中元古代,这也是多数研究者认同的“正八组”的观点[3-6]。但也有许多研究者认为“上亚群”应属下层位,“下亚群”应属上层位,即所谓“倒八组”的观点[2-7]。而“上亚群”、“下亚群”均被新元古界青白口系微角度不整合覆盖,东川地区的“昆阳群”上覆地层被称为大营盘组,即许杰等所称的“大风口页岩”;玉溪—昆阳地区的“昆阳群”上覆地层被称为柳坝塘组[2]。总之,对于“昆阳群”的顶界有较统一的认识,而其底界及层序是长期争议的问题。

由于“昆阳群”中赋存丰富的铁、铜、稀土等矿产资源,一直是基础地质、矿产地质工作者重点研究的对象。但由于历史条件的局限性、地质问题本身的复杂性,仍然有大量的问题存在争议,最集中的体现就是有关“昆阳群”层序的认识,即所谓“正八组”与“倒八组”的争论。

尹福光等[8]在野外调查的基础上,结合前人的成果资料,将出露于东川地区的因民组、落雪组、黑山组(即区域上所称的鹅头厂组)、青龙山组(即区域上所称的绿汁江组)4个组级岩石地层单元称为“东川群”;而将主要出露于昆阳—玉溪一带的黄草岭组、黑山头组、大龙口组、美党组4个组级岩石地层单元称为“昆阳群”,二者均属中元古代;认为它们之间不存在上、下叠置关系,而属横向关系。笔者认为,该认识基本上符合滇中地区的地质事实,但对于东川地区被因民组不整合覆盖的数千米厚的地层(即许杰所称绿墩板岩、姑庄板岩)的归属,尹福光等[8]并未提出具体的意见。

本次工作通过详细的野外地质调查,依据地层之间的叠覆关系、同位素年代学资料、锆石形貌特征的综合研究,证实了滇中地区真正的中元古界“东川群”、“昆阳群”的出露范围较局限;很多地区,甚至命名剖面实际上属中太古界—古元古界,而非以往认为的中元古界。这些地层的岩石总体上变质程度都较低,残余的沉积构造、古生物化石清晰可辨。但许多地区由于受1.75~1.65Ga、1.00~ 0.85Ma、0.80~0.75Ga等多期构造热事件的影响较强烈,不易获得老于1.80Ga的锆石U-Pb谐和年龄值,多数样品中锆石颗粒都有不同程度的铅丢失,许多火山岩、侵入岩的成岩年龄是由上交点年龄或上交点+谐和年龄确定的。

1. 主要新认识及新进展

前人在东川拖布卡—小溜口—麻地、武定迤纳厂、新平戛洒、元江撮科等地曾获得过一些新太古代—古元古代的年龄信息[4-5, 7, 9],但由于资料零星或难以解释,并未引起足够的重视,或简单地解释为捕获的古老锆石。本次通过对前人资料的综合分析研究及大量的野外地质调查,查明了多套地层的接触关系,并在一些关键地区的火山岩及侵入岩中获得了3.08~1.84Ga的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄,结合地层叠置关系、锆石形貌特点分析,得出3点基本认识:①东川地区的中元古界东川群因民组不整合于一套形成于2.35~1.85Ga的火山-沉积岩系之上,并非昆阳群的黄草岭组-美党组,即“正八组”的观点不成立;②滇中地区最古老的火山-沉积岩系形成于3.08Ga之前,主要出露于东川播卡、武定迤纳厂—易门绿汁江、元江曼林—青龙厂一带,由于其沉积韵律特征与东川汤丹地区的因民组类似,在缺少年代学依据的情况下,以往的研究者几乎毫无例外地将该套地层对比为中元古界东川群因民组或迤纳厂组;③滇中地区最古老的基性岩浆侵入活动时间为2.54~2.50Ga,出露于东川大梁子、新平戛洒等地,最古老的花岗质岩浆的侵入活动时间为2.40~2.35Ga,出露于元江撮科、易门铜厂等地。

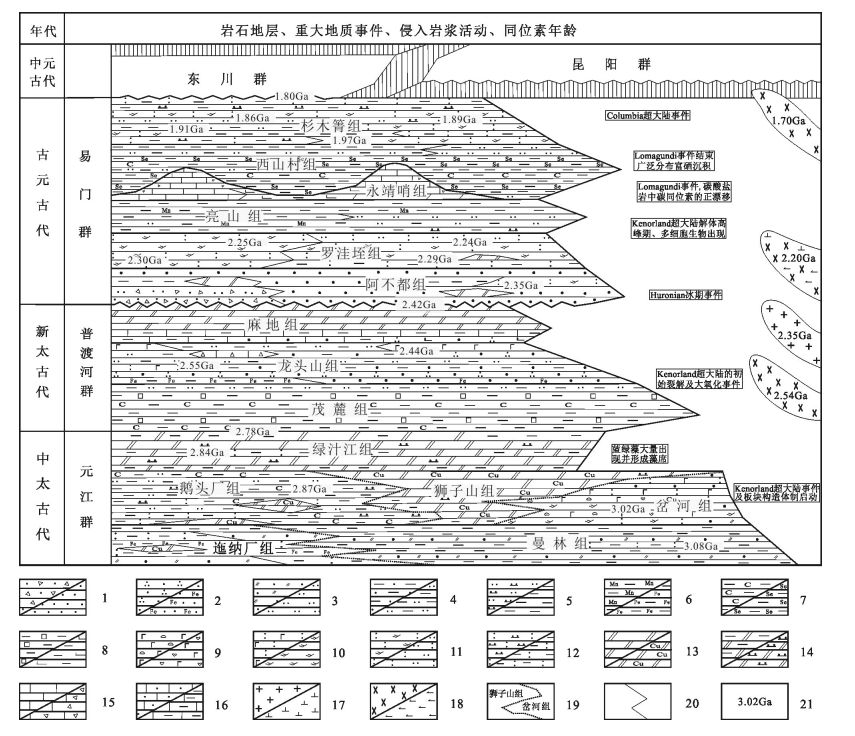

在上述3点基本认识的基础上,结合查明的地层序列及其叠覆关系、锆石U-Pb同位素年龄,本文在滇中地区初步建立了古元古界易门群、新太古界普渡河群、中太古界元江群3个群级地层单位,并进一步划分为15个组级岩石地层单元(图 1)。考虑到地质科学研究的继承性、延续性,同时向老一辈“昆阳群”研究者致敬,组级岩石地层单位的命名剖面尽量沿用前人的资料,仅对其时代、分组界线、地质意义等进行必要的修订。它们与侵入其中的花岗岩、辉长辉绿岩等共同记录了3.10~1.84Ga期间约1.30Ga的地球早期演化历史。许多重大地质事件的记录具有洲际对比意义,如中太古代早期板块构造体制的启动、古元古代早期休伦冰期事件[12-14]、古元古代Lomagundi事件碳酸盐岩中碳同位素的正漂移、Lomagundi事件结束后的缺氧富硒沉积[16-27]等。需要特别强调的是,这3个群级岩石地层单位中,地球早期生命与环境的协同演化记录十分丰富,在全球范围内都是不可多得的“古生物开放实验室”,如中太古代晚期(约2.83Ga)群居原核生物——蓝绿藻大爆发的记录、古元古代中期(约2.10Ga)最早的真核简单多细胞生物的出现[13-25]等;从目前所获资料分析,在普渡河群中很可能找到最早的真核单细胞生物出现的记录。

![]() 图 1 滇中地区早前寒武纪地层格架1—冰碛杂砾岩/砂岩;2—石英砂岩/铁质砂岩;3—白云质砂岩/粉砂岩;4—砂质板岩/粉砂质板岩;5—粉砂质硅质岩/泥质板岩;6—锰质板岩/磁铁矿板岩;7—炭质板岩/富硒板岩;8—黄铁矿板岩/钙质板岩;9—枕状玄武岩/杏仁状玄武岩;10—玄武质凝灰岩/英安岩;11—英安质凝灰岩/凝灰质粉砂岩;12—凝灰质硅质岩/凝灰质板岩;13—白云岩/含铜白云岩;14—泥质白云岩/硅质白云岩;15—灰岩/灰质滑塌角砾岩;16—砂质灰岩/泥质灰岩;17—花岗岩/闪长岩;18—辉长辉绿岩/辉石岩;19—组间相变线;20—组内相变线;21—同位素采样位置及年龄Figure 1. Early Pre-Cambrian stratigraphic framework in central Yunnan Province

图 1 滇中地区早前寒武纪地层格架1—冰碛杂砾岩/砂岩;2—石英砂岩/铁质砂岩;3—白云质砂岩/粉砂岩;4—砂质板岩/粉砂质板岩;5—粉砂质硅质岩/泥质板岩;6—锰质板岩/磁铁矿板岩;7—炭质板岩/富硒板岩;8—黄铁矿板岩/钙质板岩;9—枕状玄武岩/杏仁状玄武岩;10—玄武质凝灰岩/英安岩;11—英安质凝灰岩/凝灰质粉砂岩;12—凝灰质硅质岩/凝灰质板岩;13—白云岩/含铜白云岩;14—泥质白云岩/硅质白云岩;15—灰岩/灰质滑塌角砾岩;16—砂质灰岩/泥质灰岩;17—花岗岩/闪长岩;18—辉长辉绿岩/辉石岩;19—组间相变线;20—组内相变线;21—同位素采样位置及年龄Figure 1. Early Pre-Cambrian stratigraphic framework in central Yunnan Province本文主要对新建立的古元古界易门群、新太古界普渡河群、中太古界元江群的地层层序、岩性组合特征及横向变化,以及记录的重大地质事件等进行初步介绍,一些认识还有待进一步深入。许多研究工作也正在紧张进行中,详细的研究成果将在今后陆续发表。

1.1 古元古界易门群及其记录的地质事件

易门群在滇中地区分布较广泛,是本次工作中综合了元江撮科、易门铜厂、东川牛场坪、东川小江西岸的地质资料新建立的岩石地层单位;主体上相当于许杰所称的“姑庄板岩”及“绿墩板岩”[1],但作了进一步的细化,并补充了元江撮科、易门铜厂等地的新资料。易门群自下而上划分为阿不都组、罗洼垤组、亮山组、永靖哨组、西山村组、杉木箐组6个组级岩石地层单元,各组之间均为整合接触。由于多期构造-热事件的改造,难以找到6个组连续出露的剖面,在一些地段甚至出现大套的倒转地层。

朱华平等[26-27]所称的“汤丹群”,经1:5万白雾街、汤丹等4幅区调子项目①工作证实,应属中元古界昆阳群,其中的洒海沟组、望厂组、菜园湾组、平顶山组完全可与玉溪—晋宁地区的黄草岭组、黑山头组、大龙口组、美党组进行逐一对比。但他们在东川牛场坪一带厘定的“望厂组”[26-27]并不能与汤丹地区的“望厂组”进行对比,而是本文所称的古元古界易门群罗洼垤组。牛场坪地区的地层层序、岩性组合、火山岩锆石年龄等与东川小江西岸、易门铜厂、元江撮科等地基本上可以进行对比。

阿不都组、罗洼垤组的命名剖面在元江县撮科一带,由1:5万青龙厂幅区调项目实测,当时分别对比为大红山群老厂河组、昆阳群黄草岭组②。本次工作对撮科地区阿不都组近底部的火山岩、罗洼垤组中的火山岩进行了锆石同位素年代学研究,分别获得了2.35Ga、2.29~2.24Ga的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄,并确定了阿不都组变质砂岩与下伏新太古界普渡河群龙头山组顶部变质基性火山岩(2.45Ga)的不整合关系。1:5万二街、易门等4幅区调项目在易门地区的罗洼垤组火山岩中也获2.29~2.18Ga的LAICP-MS锆石U-Pb年龄③。朱华平等[26-27]在东川牛场坪一带的罗洼垤组中也获得了2.30~2.29Ga的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄。这也是滇中地区分布最广的一期火山喷发活动,但同位素年龄都是在中酸性凝灰岩中获得的,在其中的变玄武岩夹层中尚未获得较可靠的年龄值。东川矿区该套火山岩被称为“小溜口组”,并获2324Ma的同位素年龄[9]。

亮山组、永靖哨组、西山村组由1:5万二街等4幅区调子项目命名③,命名剖面位于易门县铜厂乡一带的乡间公路上。露头较连续、接触关系清晰,整合于罗洼垤组之上,并被杉木箐组(1.97~1.84Ga)整合覆盖。因此,这3个组级岩石地层单元的年代应为2.18~1.97Ga。

杉木箐组的命名剖面位于东川小江西岸的杉木箐一带,其整合覆于西山村组黑色板岩之上,被中元古界东川群因民组紫色层不整合覆盖,相当于许杰所称的“姑庄板岩”。其中的凝灰岩中获3组锆石U-Pb年龄:2.44Ga、1.86Ga、1.65Ga,结合锆石形貌特征分析,第一组为捕获的基性岩类的锆石(环带较宽),第二组为酸性岩类的岩浆锆石(环带细密),第三组为后期构造热事件的记录。杉木箐组在易门地区也大面积出露,但其上缺少更新的地层覆盖;1:5万二街等4幅区域调查子项目获得LAICP-MS锆石U-Pb年龄1.97Ga、1.86Ga、1.84Ga③。

综上所述,易门群不整合覆盖于新太古界普渡河群龙头山组之上,被中元古界东川群因民组不整合覆盖,其中火山岩的同位素年龄介于2.35~1.84Ga之间,属古元古界。

东川、易门、武定地区的阿不都组以一套分选性很差的杂砾岩为主,向上夹紫红色、灰色泥质板岩、硅质白云岩等,大部分砾石分选性、磨圆度较差,部分砾石具有“羊背石”、“熨斗石”的特点,少部分砾石具有流水搬运、磨圆的特点,部分地段发育隐层理。元江撮科地区的阿不都组以一套结构成熟度、成分成熟度均较低的砂岩、长石石英砂岩为主,发育大型单向斜层理,近底部见一层厚约2m的硅质白云岩透镜体,往上约200m见一层厚1~3m的安山岩、安山质凝灰岩(约2.35Ga)。结合北美休伦冰期的时限[10]分析,易门群阿不都组应属“休伦冰期”事件的沉积记录(包括冰蹟杂砾岩、冰河砂岩、冰湖页岩等)。本次研究认为,前人资料中的大部分所谓“沉积型因民角砾岩”实际上属本文所称的阿不都组冰碛杂砾岩。但在一些断裂带中、基性侵入岩周围也确实存在由下伏地层岩石破碎而成的“构造角砾岩”、“隐爆角砾岩”等。

元江罗洼垤一带的罗洼垤组以一套中酸性凝灰岩、沉凝灰岩为主,夹少量英安岩,陆源碎屑沉积物较少;易门、东川地区的罗洼垤组为中酸性凝灰岩、沉凝灰岩夹硅质白云岩、叠层石白云岩、深灰色泥质板岩、含锰质板岩、凝灰质粉砂岩等,局部形成黑、白相间的条带状构造,可见底模构造、粒序层理、沉积赤铁矿条纹等,具有远源火山碎屑浊积岩-等深流沉积的特点。总体看,由南往北火山岩逐渐减少,陆源碎屑岩、白云岩逐渐增多,但火山岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄基本一致,总体上为2.30~2.18Ga。

亮山组以灰色、深灰色泥质板岩、粉砂质泥质板岩为主,夹少量薄-中层状细砂岩、粉砂岩、凝灰质粉砂岩,部分地段发育层系厚度薄、收敛角度小、延伸较远的单向斜层理,具有等深流的沉积特征。易门县亮山—铜厂一带赋存有大量竹节状、球粒状、豆粒状、圆盘状的宏体古生物化石,微体丝状化石(绿藻)、超微红藻化石(朱士兴研究员鉴定);竹节状化石也与现代海洋中的红藻十分相似。总之,这是一个结构较简单的多细胞生物群落;通过化石赋存地层中凝灰岩、凝灰质粉砂岩的锆石U-Pb同位素测试,确定了这一生物群落生存时代为2.18~ 2.05Ga;与北美地区发现的卷曲藻(Grypania)、加蓬Franceville地区发现的大型群体多细胞生物时代[13]相当,是古元古代为数不多的几个多细胞生物化石产地之一。刘伟等(2018,面告)最近在四川通安地区的1:5万区域地质调查工作中也发现了类似的竹节状宏体古生物化石。

永靖哨组在永靖哨剖面上以薄-中层状结晶灰岩、条纹状泥质泥晶灰岩为主,局部发育中厚层状灰岩、滑塌灰质角砾岩等,其δ13C=0.78‰~4.95‰(V-PDB),应属Lomagundi事件中碳酸盐岩碳同位素的正漂移事件记录[14-25]。该组在区域上厚度、岩性变化都较大,总体上表现为半深水环境的碳酸盐建隆特征,以易门永靖哨、东川新店房、因民面山等地发育较好,厚度较大、碳酸盐岩较纯,多数地段为钙质板岩与泥灰岩、泥质泥晶灰岩的互层。元江撮科地区未见永靖哨组出露,东川小江西岸的永靖哨组也有沿走向尖灭的现象。永靖哨组中也发现了一些高度炭化的古生物化石,在扫描电镜背散射图片上,生物细胞结构清晰可辨。

西山村组以深灰色-黑色板岩、炭泥质板岩为主,夹少量薄-中层状的砂岩、粉砂岩,部分地段形成毫米-厘米级的韵律构造。岩石普遍富硒,基岩中Se含量最高达136×10-6,接近独立硒矿床的工业品位,是易门地区大面积富硒土壤的母岩,应属大氧化事件结束后,全球富氧大气崩溃,大气-海洋系统再次转为还原环境的记录[25]。

杉木箐组的岩性组合较稳定,为一套厚度较大的灰白色中酸性凝灰岩、凝灰质板岩、沉凝灰岩夹硅泥质板岩、泥质板岩及薄层状的细-粉砂岩;应属Columbia超大陆事件的火山-沉积作用记录。细-粉砂岩中也发育有层系厚度薄、收敛角很低、延伸较远的单向斜层理,具有等深流的沉积特征。

综上所述,滇中地区的古元古界易门群记录了地球上最早的全球性冰期事件——“休伦冰期”事件、最早的简单多细胞生物的出现、Lomagundi事件中碳同位素的正漂移、富氧大气崩溃后的缺氧富硒沉积、Columbia超大陆事件等一系列地球发展演化早期的重大地质事件[10, 13-25]。

1.2 新太古界普渡河群及其记录的地质事件

新太古界普渡河群也是本次工作新建的岩石地层单位,主要分布于普渡河河口、东川蒋家沟、禄丰朱家坝、禄劝—易门地区、元江撮科地区;巧家县以北的金沙江河谷、石屏热水塘一带也有少量出露。1:5万禄丰县幅中将该套地层命名为上元古界清水沟组,置于美党组之上④;1:5万洼垤街幅将石屏热水塘地区的普渡河群划分为中元古界车家城组(白云岩-泥灰岩组合)、热水塘组(板岩-千枚岩组合),置于黄草岭组之下⑤。

本文将普渡河群自下而上划分为茂麓组、龙头山组、麻地组3个组级岩石地层单位,三者之间均为整合接触关系。命名剖面为东川小黑箐-普渡河剖面,位于普渡河与金沙江的交汇地区,由西南有色地质勘探公司314队陈天佑等(1985)测制[2]。

以往的研究者对东川矿区内南北向茂麓断裂带的认识存在两种截然不同的认识:①茂麓断裂带是小断裂,未造成大的地层缺失,并将西侧的麻地组碳酸盐岩、小河口组(本文称龙头山组)砂岩及下伏的灰黑色千枚岩、千枚状板岩叠置于青白口系大营盘组之上[2],这也是大多数研究者的意见;②但也有部分研究者认为,茂麓断裂带是一条规模较大的断裂,其两侧黑色板岩分属不同的地层系统。本次工作通过野外地质调查及锆石同位素分析,认为第二种观点更符合客观实际。实际上,茂麓断裂带东、西两侧的黑色板岩除宏观上颜色相似外,在变质程度、物质成分、含矿性等方面均有显著的差异。

本文将陈天佑等测制的小黑箐-普渡河剖面的16~29层[2]命名为茂麓组,2~15层归属青白口系大营盘组;并在茂麓村以西的乡村公路上测制了一条辅助剖面。茂麓组为一套富含黄铁矿纹层、炭质、钙质的黑色-深灰色千枚状板岩、千枚岩、炭泥质板岩,偶见凝灰质板岩、炭泥质白云岩夹层;并赋存有铅锌矿、金矿(播卡金矿)等。其变形-变质程度比茂麓断裂带东盘(下盘)的青白口系大营盘组高,且大营盘组黑色板岩中的黄铁矿较少,呈星点状、几乎不含钙。在易门地区,普渡河群茂麓组与下伏中太古界元江群绿汁江组之间为一逆冲断裂,并导致下盘普渡河群大面积的倒转;在元江甘庄地区茂麓组与下伏中太古界元江群岔河组之间缺失了绿汁江组白云岩,并发育分选性、磨圆度较好的底砾岩,应属不整合接触。

本文将小黑箐-普渡河剖面的30~52层[2]命名为龙头山组,并在金沙江南岸的龙头山附近测制了一条辅助剖面,在剖面附近采集了火山岩的锆石U-Pb同位素年龄样品。陈天佑等[2]将30~49层称为小河口组,为灰白色-褐红色薄-中厚层状砂岩、粉砂岩、条带状砂质板岩、泥质板岩、凝灰质板岩、凝灰岩,偶见砂质灰岩、泥砂质赤铁矿纹层,复理石韵律十分发育;50~52层被称为麻地组小朵沟段,为杏仁状玄武岩、玄武质凝灰岩、绿泥石千枚岩夹灰质砾岩、凝灰质千枚岩、中酸性角砾状凝灰岩;与下伏49层为平行不整合接触。本次工作认为这是一次火山活动导致的局部现象,不具有普遍性。鉴于此,本文将30~52层的火山-沉积岩系合并,称为龙头山组。

本文将小黑箐-普渡河剖面的53~67层[2]命名为麻地组,即东川矿区地质资料所称的麻地组老尖山段、岩洞段。下部为灰白色薄层状大理岩化灰岩、绢云母大理岩夹灰白色钙质石英砂岩,产薄壁姗查尔叠层石;上部为灰白色-肉红色白云岩、圆柱状-圆锥状叠层石白云岩。总体上为浅海-潮坪环境的沉积。在命名剖面上,麻地组被震旦系灯影组不整合覆盖;元江撮科地区可见龙头山组顶部的火山岩被古元古界易门群阿不都组不整合覆盖。

在缺少同位素年代学资料的情况下,以往的部分研究者将普渡河群对比为中元古界昆阳群黄草岭组、黑山头组、大龙口组,也是导致滇中地区前寒武纪地层对比混乱的原因之一。

茂麓组中缺乏火山岩、火山碎屑岩,本次工作也未获年代学资料。东川龙头山—麻地一带的龙头山组顶部的玄武岩中获2组LA-ICP-MS锆石U-Pb参考年龄2.55~2.52Ga(上交点+谐和年龄)、2.15~1.88Ga(谐和年龄),从地层接触关系及锆石形貌特征分析,前者可能为原岩年龄,而后者应属后期构造-热事件的记录。在元江水泥厂—撮科一带的龙头山组顶部的玄武岩、中酸性凝灰岩中获得2组较可靠的LA- ICP- MS锆石U- Pb年龄值:2.45Ga、2.44Ga(另文发表),并有2.20Ga的花岗岩侵入,并被古元古界易门群阿不都组不整合覆盖。因此,普渡河群的下限大于2.55Ga,上限在2.44~ 2.35Ga之间,应属新太古代。龙头山组底部富赤铁矿泥质板岩条带-条纹、泥砂质赤铁矿纹层的出现,暗示地球表层系统中氧含量急剧增加。从目前资料分析,这一事件应该发生在2.65~2.60Ga,地球上最早的条带状铁建造(BIF,如华北的鞍山式铁矿)也主要形成于这一时期。

1.3 中太古界元江群的地层格架及岩性组合

中太古界元江群也是本次工作中综合了元江曼林—青龙厂、易门、禄丰、武定、东川等地的地质资料后新建的岩石地层单位。自下而上可划分为曼林组、迤纳厂组、岔河组、狮子山组、鹅头厂组、绿汁江组6个组级岩石地层单位。其中,曼林组与迤纳厂组为横相相变关系,岔河组、狮子山组、鹅头厂组三者亦为横相相变关系(图 1)。

曼林组命名剖面位于元江县曼林村东侧的山坡上,为一套浅灰色钙质白云质球粒状石英(砂)岩与深灰色千枚状泥质板岩构成的复理石韵律,夹少量白云岩,岩石中普遍可见较新鲜的黑云母碎屑,应属距火山机构不远的浊流沉积环境。球粒状石英的软变形特征明显,无阴极发光特征,表明其形成温度低于300℃。总之,这些石英砂(球)粒并非经过长途搬运的陆源碎屑石英砂,而是从水体中沉淀出来的硅胶,在沉积盆地内被短距离搬运、再沉积,类似于内碎屑碳酸盐岩的成因。这类球粒状石英(砂)岩(也有人称为内碎屑硅质岩)在元江群曼林组、迤纳厂组、岔河组、普渡河群龙头山组中均可见及,可能与地球发展演化早期较高的地温梯度下,频繁的火山活动导致海水中SiO2容易过饱和有关。曼林组广泛出露于元江曼林—青龙厂、易门三家厂、禄丰中村、禄劝者贵、东川拖布卡等地,宏观韵律特征十分醒目,是滇中地区目前发现的层位最低的地层。曼林组的韵律结构特征与东川地区中元古界因民组较类似,以往的研究者几乎毫无例外地将其与因民组进行对比[1-7],造成了长期的地层对比混乱。

迤纳厂组为1954年西南地质局527队评价武定县迤纳厂铁矿时命名;1973年云南省地质局将迤纳厂组置于美党组之上、因民组之下⑥;1976年云南省地质科研所认为,“迤纳厂组”为因民组、落雪组由断层夹持“刺穿”于大龙口组中;1991年、1992年云南省地矿局认为,迤纳厂组是因民组、落雪组、美党组等不同地层单位的构造混杂⑦⑧,并受到后期热液的强烈交代作用,发育水热隐爆角砾岩[28]。笔者认为,迤纳厂组与曼林组为横向相变关系,总体岩性组合及年龄相似,但迤纳厂组中发育更多的(中)厚层白云岩夹层、热水沉积的磁铁矿板岩、凝灰质板岩、凝灰岩等,是一套离火山机构更近的火山-沉积岩系。除迤纳厂矿区外,在东川鹦哥嘴、禄劝乌东德—红门厂、禄丰小新厂等地也有出露。以往的研究中未充分考虑到沉积岩的相变问题,将(中)厚层状白云岩夹层一概对比为落雪组白云岩,造成了许多地区地质构造人为复杂化。

岔河组是本次工作命名的岩石地层单位,命名剖面位于元江县撮科岔河附近,为一段由2条北东向断裂夹持的杏仁状变质玄武岩、高镁玄武岩、(次)英安岩组合;向北至禄丰县小黑山一带为一套致密状玄武岩、枕状玄武岩夹高镁玄武岩-安山岩、凝灰岩、(次)英安岩-流纹岩;再向北至禄丰县邝盘剖面,为一段厚度大于170m的粗面岩-粗面安山岩组合,夹少量玄武岩、凝灰岩、凝灰质板岩[4];再向北至禄丰县洪流村—温泉村一带为灰白色凝灰岩-凝灰质板岩-泥质板岩的韵律状互层。禄劝红门厂—者贵一带为一套玄武岩-安山岩-粗面安山岩组合,向上含较多的凝灰岩、凝灰质板岩。向南—南东至元江水泥厂、元江南巴冲一带为中酸性凝灰岩、石英岩、球粒状石英岩,并整合于曼林组之上。向西至甘庄煤矿一带,为泥质硅质岩、硅泥质板岩、枕状玄武岩、玄武岩、玄武质凝灰岩等,沉积环境的水体明显加深,再往西该套地层逐渐尖灭,相变为狮子山组、鹅头厂组。岔河组的岩性、岩相变化较大,总体上以火山岩为主,呈现东西方向的沉积分异,向东水体变浅,出现一些陆源碎屑夹层,火山岩逐渐减少,向西水体变深,出现枕状玄武岩、硅泥质板岩,并逐步过渡为狮子山组白云岩、鹅头厂组深灰色硅泥质沉积。

狮子山组是本次工作中将易门狮山矿区使用的“绿汁江组狮山段”升段为组,同时,将南邻易门县三家厂矿区[29]、北邻禄丰县小新厂剖面[4]前人划分的“落雪组”含铜白云岩也归入其中;是易门地区最主要的含铜层位。区域上狮子山组具有明显的穿时性,分布于鹅头厂组底部—绿汁江组底部;在禄丰小新厂剖面上厚144m,在易门狮山矿区厚30~ 131m。在三家厂矿区,狮子山组是插入鹅头厂组中部的沉积岩楔,在岩楔上界面常发育顺层的滑塌角砾岩[29],不存在下伏含铜白云岩大幅度向上移动,形成“刺穿构造”的问题[30-33]。

为便于区别前人命名的“狮山段”的含义,又考虑到继承性,本文用矿区附近的“狮子山”村命名这套含铜白云岩——“狮子山组”。狮子山组为易门狮子山矿区、三家厂矿区、峨山县峨腊厂矿区、元江铜厂冲矿区、禄丰县朱家坝矿区、禄丰县小新厂矿区的主要赋矿层位;总体上为盆地相的鹅头厂组与岔河组火山岩之间的过渡性沉积(图 1)。狮子山组的厚度、岩性、岩相在横向上变化较大。由狮子山向南西至三家厂一带,狮子山组多呈透镜状断续出露在鹅头厂组与曼林组之间;至青龙厂—铜厂冲一带,狮子山组呈不规则的透镜状分布于鹅头厂组中,或分布于曼林组与鹅头厂组之间;再向南至甘庄煤矿一带,狮子山组中厚层状白云岩整合覆于岔河组枕状玄武岩、玄武质凝灰岩之上,并被鹅头厂组黑色板岩、硅泥质板岩整合覆盖。向南西至新平戛洒一带,狮子山组为一套含大量玄武岩角砾的含铜白云岩、凝灰质含铜白云岩。由狮子山往北至禄丰朱家坝铜矿一带,狮子山组断续出露于曼林组和鹅头厂组之间;再往北至大麦地一带,狮子山组白云岩呈不规则的透镜体分布于鹅头厂组泥质板岩内部,与元江青龙厂—铜厂冲一带的情况类似。严格来讲,这些透镜体已经不宜归为狮子山组,作为鹅头厂组的非正式地层单位更合理。

鹅头厂组命名剖面位于武定县鹅头厂铁矿区,由云南省地矿局1966年手稿命名,本次工作沿用,但赋予了新的时代及含义。鹅头厂组主要分布于元江—杨武—易门—武定一线以西的广大地区,以深灰色-灰黑色板岩为主,常见硅质条纹-条带状构造,偶见粉砂岩、(沉)凝灰岩夹层,底部为炭质-硅质板岩、硅质岩、泥质白云岩,显示有热水参与、缺氧、深水盆地的沉积特征。总体上,鹅头厂组与岔河组是“同期异相”的沉积,而狮子山组是过渡带的特殊沉积,其中的Cu元素可能来自岔河组火山岩的水解作用,这也是本文对“易门式”铜矿[28]成矿地质背景的认识,与“东川式”铜矿在成矿时代及地质背景等方面完全不同。

绿汁江组由云南冶金地勘公司303队(1956)命名于云南易门绿汁江地区,本文沿用,但赋予新的时代及含义。绿汁江组大致可分为5部分:底部为青灰色-灰黑色薄层灰岩夹板岩、薄层-中厚层状白云岩夹板岩,与下伏鹅头厂组呈渐变过渡关系,或是整合于狮子山组含铜白云岩之上;下部为厚层白云岩,夹石英质细砾-砂粒白云岩,产大量叠层石;中部为互层状薄-中层状白云岩、泥质灰岩、板岩-硅质岩,普遍发育硅质、锰质条纹,偶见凝灰岩夹层;上部为含大量燧石条带、硅质条带的厚层白云岩,产出大量的叠层石;顶部为薄层状泥质白云岩、泥质灰岩夹黑色泥质板岩、钙质板岩,以颜色杂、条纹-条带状构造发育为特征。

1.4 元江群的时代及重大地质事件记录

由于多期构造-热事件的改造,在元江群的各组级岩石地层单元中进行的LA-ICP-MS锆石UPb分析测试时,往往得到多组年龄值。在岔河组命名剖面南西220°方向约6.5km、7.5km处采集了3件岔河组(次)英安岩-流纹岩、变基性火山岩锆石UPb测年样品。YJhlc-10号(次)英安岩-流纹岩测定了21颗锆石,部分锆石颗粒显示不同程度的铅丢失,16颗线性关系较好的锆石获得了可信度较高的年龄值:3073 ± 27Ma(谐和年龄+上交点年龄,MSWD=3.3,另文详细介绍)。与其共生的YJhlc-9号变基性火山岩测定了13颗锆石,其中6颗锆石落在上交点年龄为2.49Ga的不一致直线上,显示了复杂的铅丢失过程,7颗锆石落在上交点年龄为2.97Ga的不一致线上(其中2颗锆石的谐和年龄为2.95Ga)。YJhlc-001号(次)英安岩-流纹岩测定了35颗锆石,其中9颗锆石落在上交点年龄为2318Ma的不一致直线上,7颗锆石落在上交点年龄为2669Ma的不一致直线上,均显示较复杂的铅丢失过程;而19颗锆石落在上交点年龄为3034Ma的不一致线上。因此,岔河组之下的曼林组和迤纳厂组的沉积年龄应大于3.07Ga。

在易门三家厂曼林组的(钾化)球粒状石英岩(YMtc- 3)中获得4组U- Pb锆石年龄:3.10Ga、2.90Ga、2.40Ga、1.88Ga,均为上交点年龄+谐和年龄。由于球粒状石英岩以化学沉积作用为主,不可能混入大量的陆源碎屑,结合上覆岔河组火山岩的年龄信息分析,后3组年龄应属后期构造-热事件的记录,曼林组的沉积年龄应在3.10Ga左右。叶现韬等[34]对迤纳厂组的凝灰岩、火山角砾岩中的锆石进行了测试,也获得2.65Ga、2.28Ga、2.08~1.95Ga、1.81Ga四组锆石年龄,最老的一颗锆石年龄约为3.00Ga。原研究者将少量最年轻的锆石年龄(1.70Ga)作为火山喷发-沉积的年龄,与其中的黄铜矿Re-Os同位素年龄(1.69Ga)基本一致[34]。但这一认识显然与黄铜矿矿脉明显穿插板劈理的地质事实不符,也与矿区发育切穿板劈理的1.74Ga的辉长辉绿岩(本项目资料)矛盾。笔者认为,迤纳厂组的沉积年龄也不低于3.00Ga。

在岔河组命名剖面上基性、酸性火山岩的锆石年龄均为2.30~2.15Ga,实际上反映了侵入其中的2.35Ga的花岗岩的冷却过程,而非火山岩浆的冷却年龄。在禄劝红门厂岔河组粗面安山岩中获1.75Ga的年龄值也应属后期构造热事件的记录,而非火山岩浆的冷却年龄。禄丰邝盘剖面以碱性火山岩为主,样品中锆石稀少,未能获得测试成果。

在元江红光农场附近的鹅头厂组凝灰岩中获得了4组锆石U-Pb年龄:2.84Ga、2.40Ga、2.30Ga、1.89Ga;在青龙厂铜厂冲附近的鹅头厂组凝灰岩中也获得了3组锆石U- Pb年龄:2.83Ga、2.28Ga、1.88Ga。结合采样层位及锆石阴极发光图像特征分析,鹅头厂组的沉积年龄应不小于2.84Ga。

综上所述,元江群的底界年龄应为3.10Ga左右,或更老一些,而顶界应在2.83~2.65Ga之间,并受到2.45~2.40Ga、2.35~2.30Ga、1.90~1.85Ga、1.70~ 1.65Ga等多期构造-热事件的影响,应属中太古代。这是国内首次确定的中太古界浅变质地层,国外也仅在北美、非洲等地有少量出露,这对于研究扬子陆块的早前寒武纪地史演化具有十分重要的意义。

在元江撮科、甘庄煤矿、禄丰小黑山等地的露头上,元江群岔河组玄武岩中的气孔-杏仁构造、枕状构造都清晰可辨;火山岩的地球化学特征与显生宙以来的弧火山岩较类似,其Nb含量普遍高达80×10-6~90×10-6,部分样品显示高镁、富Cr、Ni等强相容元素的特点;禄劝红门厂一带的玄武岩-安山岩-粗面安山岩地球化学特征更与显生宙以来的弧火山岩十分相似(另文详细介绍)。很多学者认为,约3.00Ga的这类火山岩可能表明了地球板块构造体制的开端[11]。而2.54~2.50Ga的辉长辉绿岩脉、2.40~2.35Ga的花岗岩脉的存在也间接表明滇中地区可能存在古太古代,甚至更古老的刚性基底。因此,可以合理地推断,滇中地区很可能属Kenorland超大陆[10, 12]的一部分,扬子古陆块的基底可能没有统一的演化历史,其发展、演化过程比目前的认识要复杂得多。

2. 今后研究的方向及建议

滇中地区“昆阳群”的地层层序是长期争议的重大基础地质问题,情况较复杂。要彻底解决需要有针对性的项目、时间、经费等各方面的支撑。通过本次工作,确定了滇中地区中太古界—古元古界的存在,基本上理顺了滇中地区前寒武纪的地层序列,平息了持续半个多世纪“正八组”与“倒八组”的争论。同时,研究工作已经涉及到中太古代板块构造体制的启动、中太古代晚期蓝绿藻的大爆发、新太古代的大氧化事件及真核生物的首现、古元古代休伦冰期事件、古元古代早期碳酸盐岩碳同位素的正漂移事件(狭义的Lomagundi事件)、古元古代多细胞生物的首现等一系列当今地学领域的前缘科学问题。但由于项目性质、工作周期、工作经费、专业领域等诸多方面的制约,本次研究仅是开始,但愿本文能够起到抛砖引玉的作用。一些新发现还需进一步在更大的范围内证实,目前的许多新的认识也需要进一步深化。

笔者认为,以下两个方面是下一步工作中急需要加强的。

(1)进一步细化滇中地区早前寒武纪地层层序与沉积充填序列

今后的研究首先应该通过更详细的地质调查、剖面测制工作,进一步细化各岩石地层单位的基本岩石组合特征、接触关系、沉积环境,完善地层划分、对比方案,工作中尤其要注意沉积岩的横相变化情况调查。其次,要进一步加强锆石同位素年代学的研究;由于多期构造-热事件的改造,在新厘定的中太古界—古元古界中要获得可靠的成岩年龄并不容易;需要在进行详细地质调查、查明不同地质体相互关系的基础上进行采样、分析测试。

近年来,国内对锆石同位素年代学的研究出现了一些误区,往往不重视野外地质调查工作,不善于在野外观察、研究不同地质体之间的接触关系,将国外学者提出的锆石同位素体系封闭条件奉做“金科玉律”,机械套用,对锆石同位素年龄的简单解释明显与地质事实相矛盾,有的文章还在级别较高的刊物上发表,造成了地质认识上一些人为的混乱。事实上,与其他任何同位素测年方法一样,在多期构造-热事件过程中,锆石U-Pb同位素体系同样存在放射性成因子体同位素的丢失问题,即锆石U-Pb同位素时钟的“重置”是普遍现象;不一致直线与谐和曲线的上、下交点年龄很多时候具有明确的地质意义。笔者多年的研究经验表明,同一件样品(尤其是火成岩样品)的锆石中存在多组年龄值时,不能简单地将最年轻的锆石U-Pb年龄作为成岩或沉积年龄的下限,而将其余较老的锆石都当作捕获的老锆石。在很多情况下,同一件火成岩样品中的大多数锆石都是同一岩浆作用过程中结晶的,不同的年龄值实际上反映了不同的锆石颗粒抵抗后期构造-热事件的能力差异;成岩年龄、早期构造-热事件年龄往往表现为“上交点年龄”或“上交点+谐和年龄”,而晚期构造-热事件往往表现为“谐和年龄”。一些不一致直线的下交点往往在原点附近,这实际上反映了地质体抬升、剥露过程中,由于温-压条件的改变,锆石内部放射成因子体同位素丢失,即所谓“现代铅丢失”。因此,对锆石U-Pb同位素年龄的解释一定要与野外地质事实、区域地壳发展演化历史相结合,不能简单化处理。

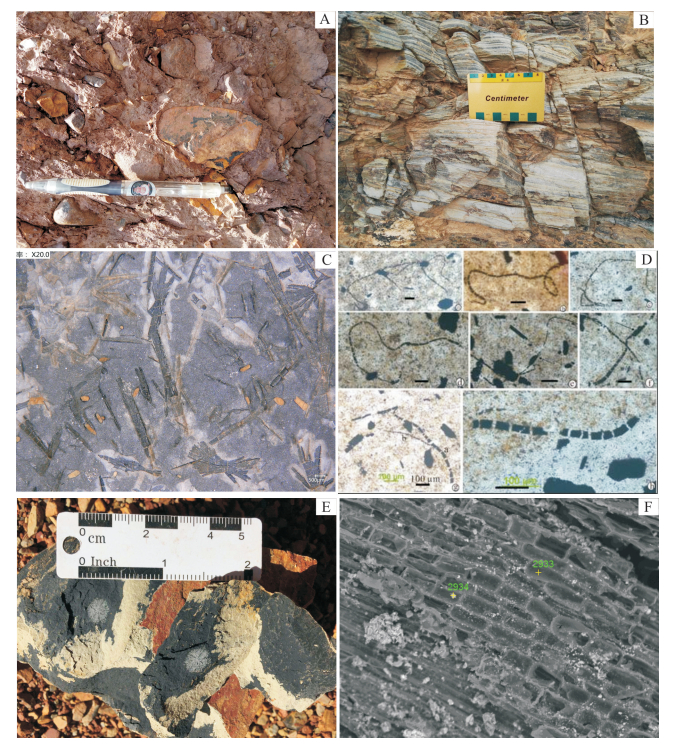

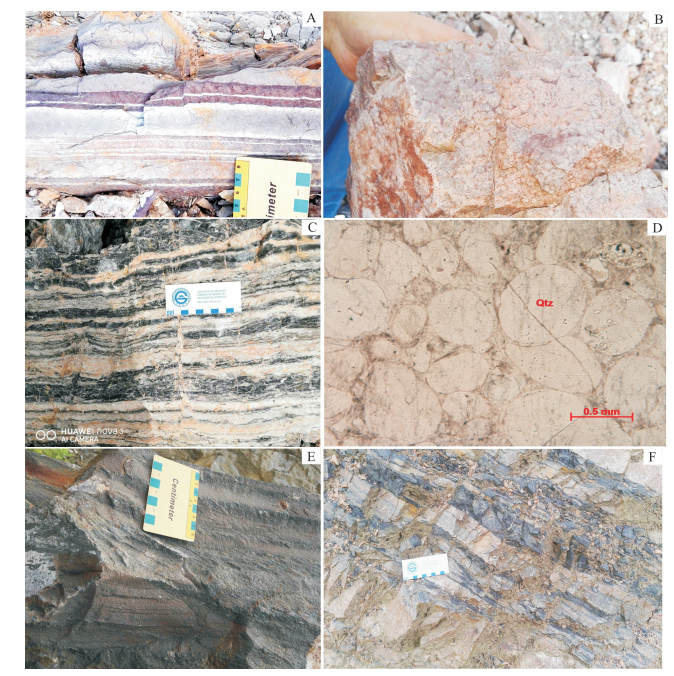

![]() 图版ⅠA.古元古界易门群阿不都组冰碛杂砾岩,分选性、磨圆度较差,左下为典型的“熨斗石”,易门,铜厂水库;B.古元古界易门群罗洼垤组凝灰岩与泥质板岩构成黑-白相间的条带(2.30~2.20Ga),东川,小江西岸;C.古元古界易门群亮山组竹节状多细胞生物化石(约2.10Ga),外形与现代红藻十分类似,易门,亮山;D.古元古界易门群亮山组微体丝状化石,属绿藻类(约2.10Ga),照片由朱士兴研究员提供,易门,亮山;E.古元古界易门群亮山组中的圆盘状多细胞生物化石(约2.05Ga),外形类似于水母,易门,铜厂;F.古元古界易门群永靖哨组碳酸盐岩中高度碳化的生物化石扫描电镜背散射图片,易门,永靖哨,视域100μm图版Ⅰ.

图版ⅠA.古元古界易门群阿不都组冰碛杂砾岩,分选性、磨圆度较差,左下为典型的“熨斗石”,易门,铜厂水库;B.古元古界易门群罗洼垤组凝灰岩与泥质板岩构成黑-白相间的条带(2.30~2.20Ga),东川,小江西岸;C.古元古界易门群亮山组竹节状多细胞生物化石(约2.10Ga),外形与现代红藻十分类似,易门,亮山;D.古元古界易门群亮山组微体丝状化石,属绿藻类(约2.10Ga),照片由朱士兴研究员提供,易门,亮山;E.古元古界易门群亮山组中的圆盘状多细胞生物化石(约2.05Ga),外形类似于水母,易门,铜厂;F.古元古界易门群永靖哨组碳酸盐岩中高度碳化的生物化石扫描电镜背散射图片,易门,永靖哨,视域100μm图版Ⅰ.(2)地球早期生命与环境协同演化研究

最新的国内外前寒武纪地质的研究成果表明,早期地球大气中游离氧的出现可能不是蓝绿藻的贡献,而是板块俯冲作用将大量的水带到核-幔边界后产生的一系列复杂作用的结果[35]。从滇中地区的实际情况分析,元江群岔河组约3.07Ga的火山岩可能记录了板块构造体制的启动,而绿汁江组底部大量叠层石、非叠层石藻席、核形石白云岩、藻粘结白云岩等可能是最早的大气充氧作用的结果,而非原因;绿汁江组底部或狮子山组中普遍发育的肉红色白云岩、肉红色条带状白云岩可能也是大气充氧的沉积记录。新太古界普渡河群龙头山组中出现了褐红色富赤铁矿条带状泥质板岩、泥砂质赤铁矿条纹-条带等,表明大气中氧含量的进一步升高,最早的真核单细胞生物也可能是这一时期出现的。古元古界易门群亮山组中简单多细胞生物的出现可能是休伦冰期后,地球表层系统再次充氧的结果,也是地球早期生命发展演化的重要转折点,在国内属首次发现;国外也仅发现于美洲的苏必利尔地区、非洲加蓬共和国Franceville地区[13]。但研究程度都不高,甚至连基本的分类方案都尚未提出。

从本次研究的成果分析,地球早期的大气充氧事件可能并非始于古元古代早期的所谓“大氧化事件”[14-25]。中太古代晚期蓝绿藻的大爆发,新太古代中期条带状铁建造(BIF)及沉积型赤铁矿的出现都可能是大气充氧的结果,古元古代简单多细胞生物的出现应属休伦冰期后,大气再次充氧的结果。

总之,滇中地区新建的中太古代元江群、新太古代普渡河群、古元古代易门群记录了地球早期生命与环境协同演化的一系列重大事件,也是当今地学研究的前缘课题。

-

冷溶.在党的十九大专题新闻发布会上的发言[EB/OL](2017-10-26)[2017-10-27] http://www.cac.gov.cn/2017-10/27/c_1121862721.htm. 钟自然.做好传统地质、建好绿水青山——在中国地质学会第十二次全国会员代表大会上的讲话[J].地质论评, 2018, 64(1):12-14. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzlp201801003 中国地调局中美两国地质调查局长的对话[EB/OL](2015-02-27)[2015-03-24] http://www.cgs.gov.cn/gywm/gnwdt/201606/t20160628_334262.html. Chris P, 赵纪东.澳大利亚的巨大挑战与地球科学的作用[J].国际地震动态, 2015, (1):1-3. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gjdzdt201501001

周杰.走向地球系统科学[EB/OL](2018-06-18)[2018-06-18] https://mp.weixin.qq.com/s/dvxtKUn0Yu5V8lCc2q1sDA. 侯增谦.立足地球系统科学, 支撑自然资源统一管理和系统修复[N].国土资源报, 2018-06-12(5版). 吴昊.推动"互联网+地质调查"深度融合——《中国地质调查局地质调查信息化"十三五"规划》解读[N].中国矿业报, 2017-11-24(A3版). 吴昊.新时代地质调查事业要有新作为——记2018年全国地质调查工作会议[N].中国矿业报, 2018-01-24(A3版). 张立.新时代地质工作"大家谈"[N].中国矿业报, 2018-01-27(A5版). 唐金荣,杨宗喜,周平.英国地质调查局转型发展期的经验与启示. 地质调查动态,2016年第 7期(总第 312期).

计量

- 文章访问数: 2689

- HTML全文浏览量: 347

- PDF下载量: 2545

下载:

下载: