The application of gas radon measurement to the study of buried faults in Jiaoxi Town, Luquan County, Yunnan Province

-

摘要:

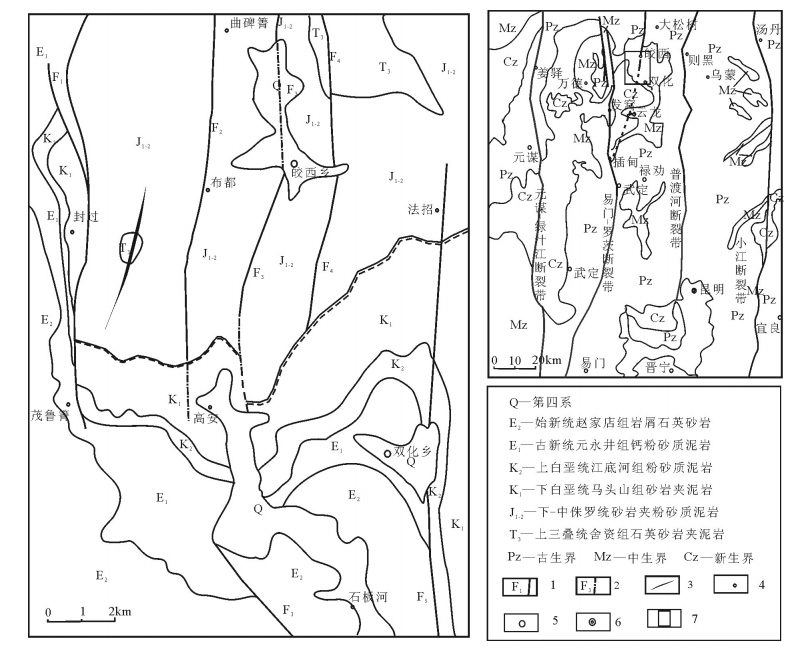

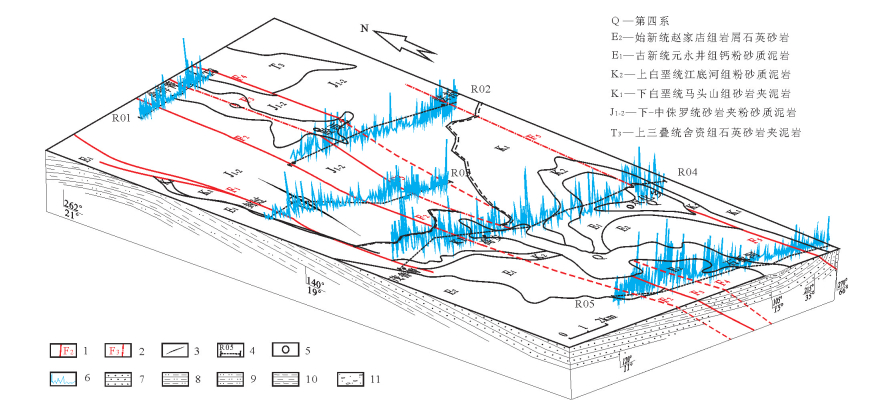

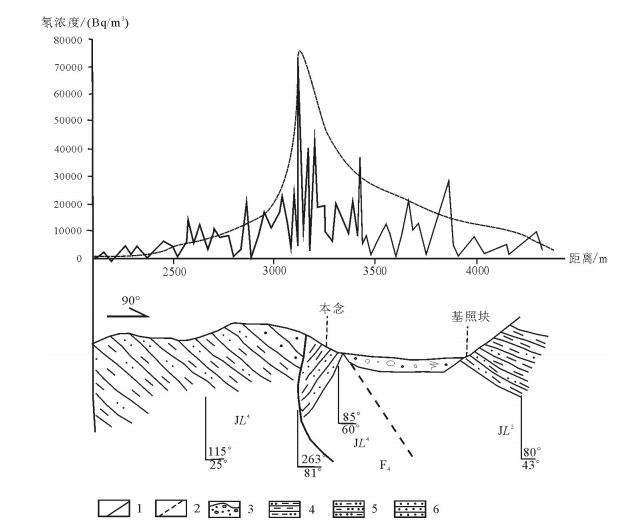

易门-罗茨断裂带是多期活动的大规模断裂带,以易门-罗茨断裂为主断裂。在禄劝县皎西一带,断裂带控制了南北向的串珠状第四系盆地,盆地内第四纪沉积物厚数米至数十米,主要的控盆隐伏断裂位置、特征难以确定。采用地质调查与土壤氡测量相结合的方法,查明了区内控盆隐伏断裂的位置、产状、宽度等。调查结果与地貌和区域构造特征吻合较好,因此认为,土壤氡测量适用于山间盆地内隐伏活动断裂的调查。

Abstract:Yimen-Luoci fault is the main fault of the Yimen-Luoci faulted belt, which is characterized by large scale multistage activities. It is difficult to determine the location and features of the basin-controlling fault due to the fact that loose sediments several to tens of meters in thickness are widely spread over the NS-trending beaded-like Quaternary basins, controlled by Yimen-Luoci faulted belt in Jiaoxi Town, Luquan County, Yunnan Province. The position, width and attitude of the basin-controlling buried fault were found by means of geological survey and gas radon measuring in this study. The measuring result is well consistent with topographical features and regional tectonics, and hence the authors hold that gas radon measuring is suitable for investigation of buried active faults in intermount basin.

-

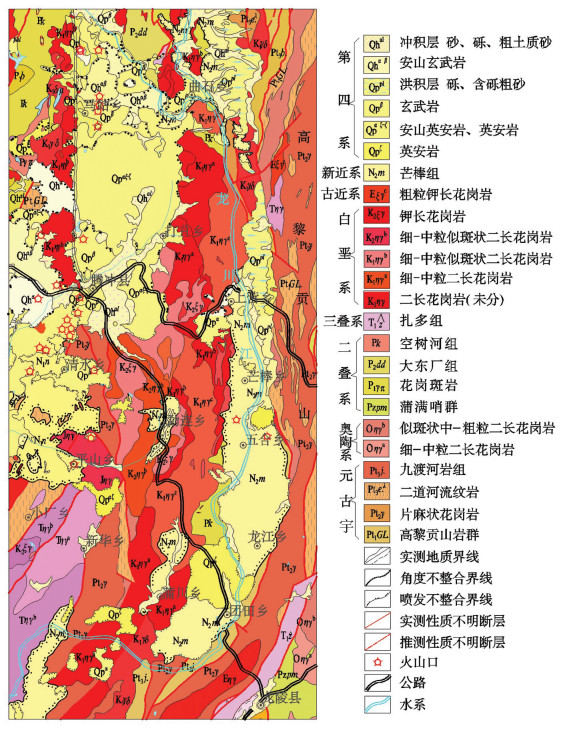

云南腾冲境内的火山群东西宽50km,南北长90km,区内共有68座具较明显山体的火山(图 1)。其中火山机构保存完整(有火山口、火山锥)的有25座,火山锥火山口不明显的有18座,其余25座火山机构遭到严重破坏,但仍见火山山体[1]。除固东北部几座外,其余全在本次区域重力调查区内。火山区的热泉、温泉、地热资源如何分布,火山有没有可能再次喷发而造成灾害,这些问题因扰着众多研究者,因此有必要对腾冲火山区与重力场的关系进行分析,并对火山的喷发机制进行探索。

笔者以腾冲地区1:20万区域重力调查资料为主,结合其他物探方法(航空磁测、地震等)、地质资料等综合分析了腾冲地区的火山机构、喷发机制。

1. 地质特征

腾冲火山区火山口主要沿马站—腾冲一线呈南北向线状展布(图 1),在芒棒—五合一带也出现了火山口。伴随火山口出现的是大面积的火山岩,从新近系芒棒组上部的玄武岩,到第四系更新统、全新统的玄武岩、安山玄武岩、安山岩、安山英安岩、英安岩。这些火山岩全具有磁性(表 1),密度为2.12×103~2.57×103g/cm3(表 2),由于这些火山岩普遍具有气孔,所以密度均较低。

表 1 腾冲火山区主要岩(矿)石标本岩性磁参数测定统计成果Table 1. Statistical results of magnetic parameters of main rocks (ores) in Tengchong volcanic field地层代号 岩性 磁化率(K)/10-6×4π-SI 剩磁/(10-3A.m-1) 磁性 含量范围 平均值 含量范围 平均值 Q41b 玄武岩 510.24~2498.31 1529.62 2731.54~13409.25 7798.28 强磁性 Q42b 安山岩 520.13~1745.71 967.04 1395.68~5796.15 3693.69 磁性 Q32b 安山玄武岩 347.33~2670.33 1148.7 609.19~6218.05 3441.18 磁性 玄武岩 1257.78~1526.77 1392.27 961.19~1184.04 1072.61 磁性 Q3lb 玄武岩 256.61~2394.81 1034.48 548.61~33955 1859.84 磁性 Q1b 英安岩 595.01~3362.25 1199.82 583.07~4643.63 1904.65 磁性 N2m2 玄武岩 386.00~3003.10 1421.64 1035.62~8413.83 2620.06 磁性 粒玄岩 1246.27~2553.19 2039.6 574.29~11463.56 5755.39 磁性 ∈? 混合岩化片麻岩 50.11~716.45 195.45 30.07~337.11 87.99 弱磁 Pz1gl2 片麻岩 68.51~2668.79 573.71 34.15~2644 286.48 弱磁 Pz1g 片麻岩(混合岩化) 12.02~119.55 50.64 22.76~70.21 43.76 微磁性 表 2 腾冲地区主要地层密度参数Table 2. Rock density parameters of main strata in Tengchong area地层 代号 标本数/块 平均密度值/(g·cm-3) 第四系 Qhal 75 1.69 Qha 30 2.12 Qhαβ 60 2.26 Qhpl 25 1.84 Qpβ 30 2.48 Qpal 5 1.94 Qpα 20 2.5 Qpξ 25 2.57 新近系 N2m 115 1.88 二叠系 P2dd 70 2.65 Pk 35 2.53 P1b 15 2.5 泥盆系 D1g 60 2.62 梅家山岩群 Pt3eλ 20 2.65 高黎贡山岩群 Pt1GL 165 2.61 马站-腾冲及龙川江新生界之间主要为燕山期花岗岩。龙川江的东侧主要为元古宇高黎贡山群深变质岩,但主要岩性为片麻状花岗岩。花岗岩密度为2.61×103g/cm3(表 2),磁性为弱磁性(表 1)。

2. 重力场特征及解释

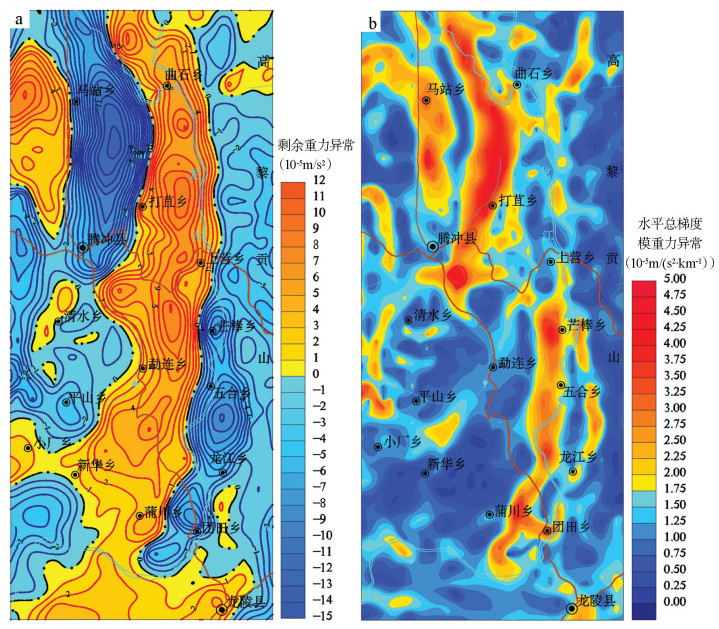

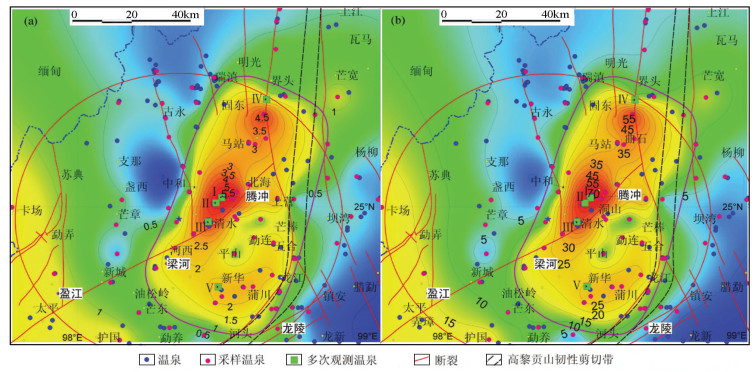

剩余重力异常(图 2-a)清楚地显示,火山区中部为一条南北向的重力正异常,东西宽约10km,南北从蒲川-曲石长约60km,剩余异常幅值2×10-5m/s2以上,异常中心位于打苴乡-勐连乡的东侧,最高值达到8×10-5m/s2。西侧北段为马站-腾冲重力负异常,负异常幅值较大,异常东侧还有一正异常,负异常两侧等值线密集,梯度变化剧烈,异常中心位于棕包园,最小值达到-13×10-5m/s2。中段清水一带,负异常较平缓,甚至出现了正异常。新华乡处似被正异常割断,然后是负异常。总体上,从马站-腾冲-蚂蝗塘仍为较连续的负异常。东侧皆为负异常,北段与高黎贡山重力低合为一体,南段芒棒-团田形成自行封闭的负异常,异常中心位于五合-龙江,负异常幅值达-9×10-5m/s2。东侧负异常总体与高黎贡山负异常合为一体,同时在高黎贡山负异常的背景上形成几处圈闭的负异常。曲石-蒲川正异常最大值与两侧负异常最小值差值达21×10-5m/s2。

通过该区的水平总梯度模重力异常图(图 2-b),可以清晰地反映出该区的梯度变化情况,曲石-蒲川重力高东西两侧皆形成了剧烈的梯级带,西侧主要出现在北段,梯度变化普遍高于3×10-5m/(s2·km-1),最高值达到5×10-5m/(s2·km-1)。东侧从南到北都出现了梯度异常,只是北段变化稍弱,但变化值高于1.5×10-5 m/(s2· km-1),南段变化较大,普遍高于2×10-5m/(s2· km-1),最高值达到4.75×10-5m/(s2· km-1)。在马站-腾冲还有一梯级带,变化值普遍高于2×10-5m/(s2· km-1),最高值达到4.5×10-5m/(s2·km-1),但梯级带延伸不长。

重力低所对应的地层是新生界火山岩及松散沉积,据物性统计,新生界密度较低,因此,重力低主要由新生界引起。重力高对应的地层主要为燕山期花岗岩,花岗岩本身密度较低,虽然相对于两侧的新生界密度较高,但两侧的新生界厚度并不大,且相对于龙川江东侧的元古宇没有密度差,但异常性质相反,曲石-蒲川为重力高,高黎贡山为重力低,说明曲石-蒲川重力高的下伏还应存在密度更高的物质,推测可能存在基性-超基性岩。

3. 航磁异常特征及解释

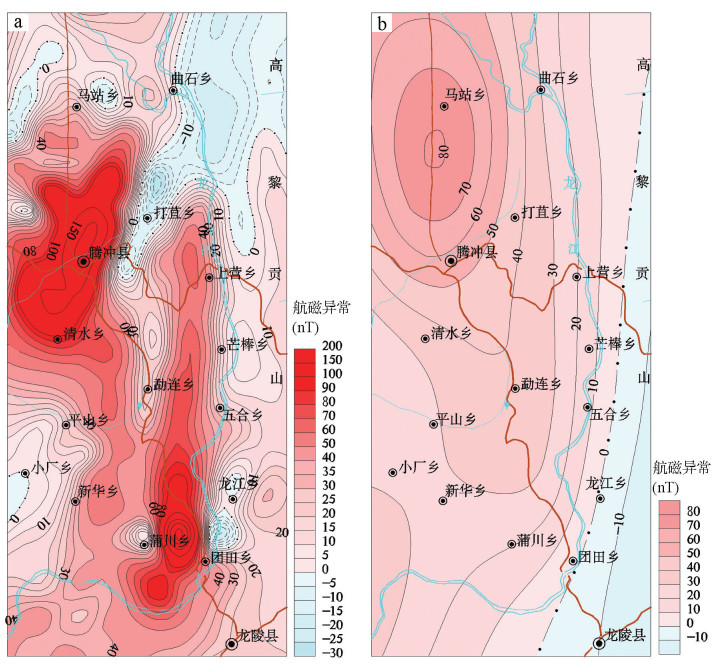

腾冲火山区航磁ΔT(图 3-a)主要为正磁异常背景,负异常主要出现在东北,区内形成规模较大的磁异常,马站-清水磁异常形如掌状,呈北北东向展布,幅值达到200nT,清水一带,异常向东南扭转呈南北向,并向南延伸至新华。另一异常呈南北向长条带状展布,从上营北一直延伸到蒲川,幅值也达到了200nT。打苴乡—蒲川有一狭长低值带,似将两异常分开。化极后,异常向北移动,腾冲磁异常移至马站—腾冲,形如脚掌,北宽南窄。东边的磁异常仍为长条带状,只是向北移动了。上延10km后(图 3-b),两异常合为一体。

磁异常对应的地层主要为新生界火山岩,据物性统计,这些火山岩均具有磁性,无疑磁异常是由新生代喷出地表的火山岩引起的。但曲石-蒲川虽呈一条狭长的低值带,上延后两侧的异常合为一体,况且上营-团田磁异常与沿龙川江出露的芒棒组并不对应,而是偏向西,且芒棒并不全是玄武岩。唯一的解释是曲石-蒲川的花岗岩下伏存在磁性物质,推测可能是基性-超基性岩。

4. 人工地震结果

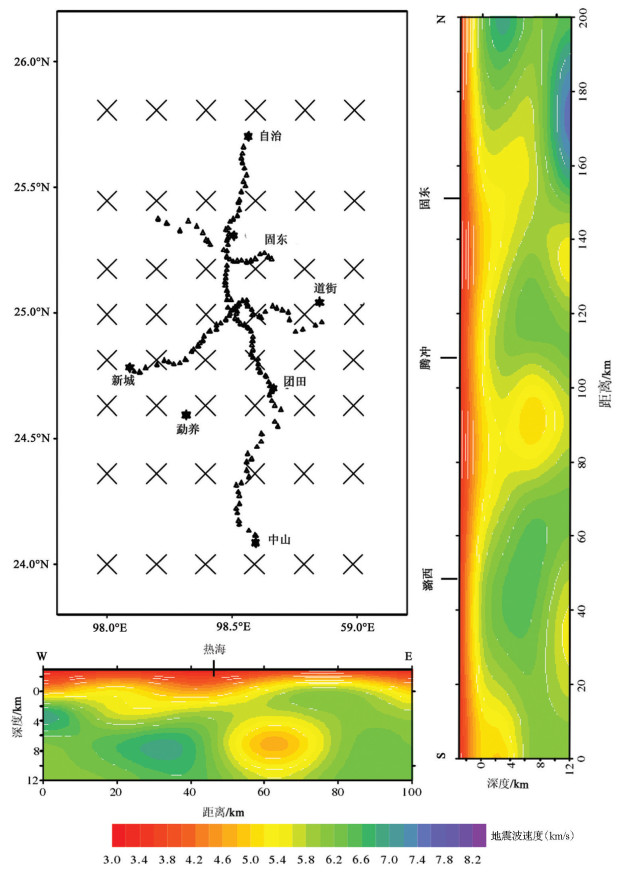

1999年云南省地震局在腾冲地区实施了“腾深99人工地震测深工程”,纵测线南起潞西县中山乡,经潞西、龙陵、腾冲县团田、腾冲县城、固东、明光等地,至自治乡,全长178km。测线处北向南穿过大团山、小团山、大黑山、小黑山、大空山、小空山等多座火山。第一条横测线西起盈江的新城,经梁河、囊宋,向东经上营,至怒江边上的道街,全长约85km。第二条横测线从西端的猴桥,经古永、三联、曲石,至大坝,全长约50km(图 4)。以此为基础,云南省地震局进行了三维速度结构反演,图 4为三维速度截面图。资料显示在深度4~10km,位于团田与腾冲之间、热海东侧有一低速体,推测为岩浆囊[1-2]。

![]() 图 4 地震剖面及速度结构图(据参考文献[2]修改)六角星为爆破点,三角星为接收点,叉为速度模型节点Figure 4. Seismic profile and velocity structure

图 4 地震剖面及速度结构图(据参考文献[2]修改)六角星为爆破点,三角星为接收点,叉为速度模型节点Figure 4. Seismic profile and velocity structure5. 综合推断解释

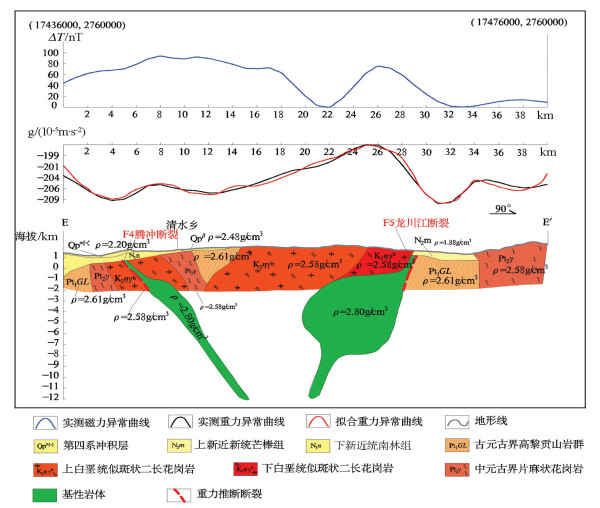

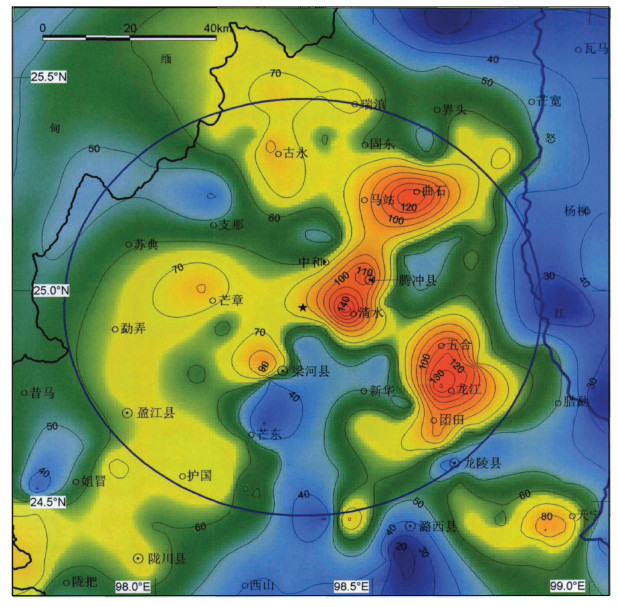

在清水-芒棒图横切一条重磁剖面进行反演,从反演结果(图 5)可知,重力低同时具有高磁化强度的异常由第四系火山岩引起,因为第四系火山岩磁化率较高,而且该区火山岩气孔较发育,所以密度较低。高密度同时具有高磁化强度,经反演,由下伏基性岩引起。因该剖面与地震新城—道街剖面基本重合,剖面显示热海东侧下伏4~10km有一低速低,与重力高及磁异常的位置基本一致,所以高密度、高磁化强度的物质同时还具有低速的特性,那么满足这3个物理性质的物质只有基性岩浆。仔细比对地震新城-道街剖面及中山-自治剖面,低速体的位置与重力高磁异常基本一致。中山—自治地震剖面腾冲以北没有低速异常是因为腾冲以北剖面没有在重力高里面,而腾冲—团田段刚好穿过重力高,打破了以前关于岩浆囊是在火山热海下面的认识。从新城-自治剖面看,结果也一样,低速体并不在热海下方,而是在东侧,与重力高的位置重合。由此推测,在曲石-蒲川的重力高下面存在基性岩浆。整个火山机构包括马曲石-蒲川下覆的基性岩浆和通过两侧龙川江断裂与腾冲-盈江断裂喷出地表的火山岩。幔源挥发分释放强度空间分布(图 6)与相对地热梯度平面分布(图 7)反映的位置也与重力高基本一致。

![]() 图 7 腾冲火山区相对地热梯度平面分布[4](地热梯度单位为℃)Figure 7. Relative geothermal gradient plane distribution in Tengchong volcanic field

图 7 腾冲火山区相对地热梯度平面分布[4](地热梯度单位为℃)Figure 7. Relative geothermal gradient plane distribution in Tengchong volcanic field6. 结论

低密度的花岗岩上产生了重力高, 预示着下伏可能存在高密度的物质, 高磁指示下伏的物质应该是基性的, 而低速的特征说明该物质是塑性或流体的。综合高密度、强磁性、低速的特征, 推断该物质为还未固结的基性岩浆。通过重力高的范围和位置, 以及幔源挥发分释放强度空间分布与相对地热梯度平面分布, 基本可以确定腾冲火山下伏岩浆房的位置在曲石-蒲川重力高的下面。通过人工地震确定岩浆房的深度为4~10km, 有再次喷发的可能, 所以要做好监测与防范。通过重力梯级带可确定腾冲火山区下伏岩浆主要通过龙川江断裂与腾冲-盈江断裂喷出地表, 因此可通过区域重力划定的断裂来寻找地热资源加以利用。

致谢: 野外工作由项目组人员完成,测量过程中得到成都理工大学王广西老师的悉心指导,云南省地质调查院李静教授级高级工程师、刘桂春高级工程师对本文提出了宝贵的修改意见,在此一并致以诚挚的谢意。 -

-

俞维贤, 谢英情, 张建国, 等.昆明盆地周边地区主要断裂活动时代研究[J].地震研究, 2004, 27(4):357-362. doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2004.04.014 巫德斌, 粟宇, 张运达.氡射气测量及地气测量在探测深厚覆盖层下隐伏断裂中的应用[J].四川地质学报, 2011, 31:110-112. doi: 10.3969/j.issn.1006-0995.2011.z1.029 汪栋, 方方, 丁卫撑, 等.土壤氡浓度日变化影响因素研究[J].物探与化探, 2014, 38(3):486-489. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/wtyht201403014 吕少辉.隐伏断裂的地气场及其应用研究[D].成都理工大学硕士学位论文, 2011. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1959028 葛良全, 童纯菡, 贺振华, 等.隐伏断裂上方地气异常特征及其机理研究[J].成都理工学院学报, 1997, 24(3):30-35. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CDLG703.005.htm 周斌, 李蕾, 刘霞, 等.土壤氡射气测量在隐伏断裂研究中的应用[J].固体地球物理, 山东地球物理六十年, 2009:242-247. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGDW200908001039.htm 申超, 肖德涛, 陈凌, 等.土壤氡测量方法[J].衡阳师范学院学报, 2011, 32(3):45-48. doi: 10.3969/j.issn.1673-0313.2011.03.011 赵桂芝, 肖德.土壤氡浓度的测量方法现状[J].核电子学与探测技术, 2007, 27(3):583-587. doi: 10.3969/j.issn.0258-0934.2007.03.040 石玉春, 倪琦生, 吴俊奇, 等.用放射性方法研究隐伏断裂构造[J].地球物理学报, 1996, 39(1):134-140. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.1996.01.015 刘江平, 周斌, 李庆红.氡射气测量在胜利油田隐伏断裂研究中的应用[J].华北地震科学, 2004, 22(1):42-45. doi: 10.3969/j.issn.1003-1375.2004.01.009 吴自香, 刘彦兵, 贾育新, 等.土壤氡测定的影响因素探讨[J].中国辐射卫生, 2006, 15(1):23-25. doi: 10.3969/j.issn.1004-714X.2006.01.010

下载:

下载: