History and evolution of stegosaurus in China

-

摘要:

剑龙类恐龙是一类长有骨板的中-大型有甲类恐龙。其最明显的特征是从颈部到尾部沿背脊有两列直立的骨板,呈对称或交错排列。已知最早的剑龙类恐龙发现于中侏罗世的欧洲和中国,在侏罗纪末期剑龙类迅速繁衍,在全球都有分布,但随后在白垩纪早期开始消亡。中国至今所发现的剑龙类恐龙化石有几十个个体材料,发表的属种共计9属10种,分别为嘉陵龙、乌尔禾龙、芒康龙、营山龙、华阳龙、沱江龙、重庆龙、巨棘龙,将军龙。从地层分布、头部、腰带、肢骨比值和骨板几个特征来看,中国剑龙类应该有一个从华阳龙-重庆龙-巨棘龙-沱江龙-营山龙-芒康龙-乌尔禾龙的演化过程。

Abstract:Stegosaurus is a medium-and large-class dinosaur with bony plates, the most obvious of which is the bizarre array of dermal plates and spines that extends along the body from the neck to the end of the tail. The earliest stegosaurus are known from the Middle Jurassic of Europe and China and they achieved a global distribution by the Late Jurassic, but subsequently waned in diversity during the Early Cretaceous. Fossils of stegosaurs in China include 9 main genera:Huayangosaurus, Tuojiangosaurus, Gigantspinosaurus, Chungkingosaurus, Chialingosaurus, Yingshanosaurus, Monkonosaurus, Jiangjunnosaurus, Wuerhosaurus. According to the characteristics of head, girdle, limb ratio and bone plate, Stegosaurus of China should have an evolutionary process from Huayangosaurus-Chungkingosaurus-Gigantspinosaurus-Tuojiangosaurus-Yingshanosaurus-Monkonosaurus-Wuerhosaurus.

-

Keywords:

- China /

- stegosaurus /

- horizon /

- evolution

-

剑龙类恐龙是一类长有骨板的中-大型有甲类恐龙,其最明显的特征是从颈部到尾部沿背脊有两列直立的骨板,呈对称或交错排列,并在尾末端有2~4对大骨刺[1-2]。剑龙类及其姐妹群甲龙类合称为覆盾甲类恐龙。已知最早的剑龙类恐龙发现于中侏罗世的欧洲和中国,侏罗纪末期剑龙类迅速繁衍,在全球都有分布,随后在白垩纪早期开始消亡。

剑龙类恐龙包括华阳龙科和剑龙科。1929年,Wiman记述了师丹斯基和谭锡畴1923年在山东下白垩统蒙阴群采集的剑龙骨板[3],现今该化石保存在乌普萨大学。1989年,董枝明访问乌普萨大学博物馆时观察了该标本,认为它可能是一件剑龙尾棘(私下交流),这是中国最早的剑龙化石记录。Yang在1935年也报道了同一地点一剑龙背棘的存在[4]。但可惜的是两者都没有描述、图版和属种的鉴定。之后的几十年里,对中国剑龙类开展了大量的基础性研究工作,取得了大量成果:如中侏罗世的华阳龙[5-6],晚侏罗世的将军龙[7]、嘉陵龙[8]、沱江龙[9]、重庆龙[10]、营山龙[11]、巨棘龙[12]等,以及早白垩世的乌尔禾龙[13]、芒康龙[14]。此外,董枝明[15]在1990年对云南禄丰早侏罗世一块下颌标本进行观察,将其命名为奥氏大地龙,认为它属于有甲类,并且可能是最原始的剑龙类。Norman等[16]2007年虽认同大地龙属于基干的有甲类,但认为没有足够的特征,故本文暂不认为大地龙为剑龙类恐龙。

1. 标本记述

中国至今发现的剑龙类恐龙化石有几十个个体材料,发表的属种共计9属10种[17]。按发现的时间顺序,属分别为嘉陵龙、乌尔禾龙、芒康龙、营山龙、华阳龙、沱江龙、重庆龙、巨棘龙、将军龙。

嘉陵龙:1957年,由当时四川省石油勘探局关耀武同志领导的一个野外队在渠县涌兴区平安乡太平寨采集到,后经中国著名古脊椎动物学家杨锺健教授研究命名为关氏嘉陵龙。关氏嘉陵龙有6个椎体,3个骨板和部分肢骨,可惜未发现腰带。经过实地调查,对照地质图,确认其地层为晚侏罗世上沙溪庙组,这是第一次在中国发现的保存较好和被正式命名的剑龙化石。1978年,重庆市博物馆和渠县文化馆又在该地采得一些化石材料,董枝明等在1983年作了补充记述。

乌尔禾龙:1964年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所新疆古生物考察队在准噶尔盆地西北乌尔禾地区的艾里克湖畔采集到一具残破的剑龙骨骼。董枝明在1973年对比研究标本后,确信它是1具典型的剑龙,命名为平坦乌尔禾龙,且视为亚洲早白垩世特有的一个属。1988年,中国和加拿大恐龙考察队在内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗采得1具不完整的剑龙化石材料,后经董枝明在1993年研究,建立了乌尔禾龙属一新种——鄂尔多斯乌尔禾龙。乌尔禾龙属也是唯一有2个种的剑龙类化石,是中国白垩世早期发现的唯一的剑龙类化石。

沱江龙:1974年在川南自贡市的伍家坝发现了一个埋藏丰富的恐龙化石群。经重庆市博物馆和自贡市盐业历史博物馆发掘,共采集化石100多箱。这些化石后经中国科学院古脊椎动物与古人类研究所和重庆市博物馆的专家整理和研究,共命名了4属4种恐龙,其中包括一种剑龙类恐龙——多棘沱江龙。其地层为晚侏罗世上沙溪庙组底部。它含有17对骨板,是剑龙骨板最多的一个属。

芒康龙:1976—1977年,中国科学院青藏高原综合科学考察队古脊椎动物考察组在西藏昌都地区考察时,在芒康县拉屋拉山采得一批脊椎动物化石,其中有一完整的荐部,带有2块髂骨及3块骨板。赵喜进[14]在1983年将其命名为拉屋拉芒康龙,归于甲龙类。1990年,董枝明研究了芒康龙荐椎构造,观察了髂骨后,认为它是典型的剑龙类。拉屋拉芒康龙是西藏第一次发现的可靠的剑龙类化石,其地层为佬然组。赵喜进认为,佬然组的时代为早白垩世,从动物群性质、区域地质及芒康龙形态看,它可能是晚侏罗世晚期的产物。

重庆龙:1978年,重庆自然博物馆在重庆市江北区猫儿石发掘到1具不完整的剑龙骨架和部分头骨材料,后经董枝明等研究命名为江北重庆龙。其地层为晚侏罗世上沙溪庙组。此外,又在重庆峨岭公园、重庆市区华一坡、合川县龙市找到一些剑龙标本,研究后认为它们属于重庆龙属,但因材料有限,暂作未定种处理。

华阳龙:1979—1984年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、成都理工大学(原成都地质学院)、重庆自然博物馆、四川省大山铺恐龙发掘队等单位在自贡市大山铺进行了多次单独或联合发掘,在已发掘的数千平方米范围内共采获上百具恐龙及其他脊椎动物化石,包括一种剑龙类恐龙——太白华阳龙的8具完整程度不一的个体材料,其中有5个保存不一的腰带结构。其地层为中侏罗世下沙溪庙组。华阳龙是目前世界上发现的保存最完整、时代最早和层位最可靠的剑龙,它是其他剑龙类的姊妹群,为剑龙起源于东亚提供了可靠的化石材料佐证。

营山龙:1983年底营山县济川乡济川村村民龙云桥建房挖地基时发现了该化石。四川省重庆自然博物馆在接到报告后,派专人前往营山县济川村。在南充地区文化局王积厚和营山县文化馆文物干部刘敏的协助下,邹建与朱松林赴现场进行了试掘。1984年1月朱松林再次对该化石点进行了彻底地清理、发掘,获得了一具保存不完整(缺失骨头、部分颈推及后部尾椎)的恐龙化石。后朱松林[11]在《四川文物》上发表文章,将其命名为济川营山龙。其地层为晚侏罗世上沙溪庙组顶部。

巨棘龙:1985年,自贡市沿滩区仲权乡银河村四队村民甘学良、彭久礼在修建水塘时发现该化石。之后自贡恐龙博物馆采得1具较完整、基本关联的剑龙骨架化石——四川巨棘龙。在发掘过程中,发现一对呈“逗号”形的骨棘,其形态和构造与以前认识的副荐棘相似,它们对称出现在肩部两侧,而不是在腰带位置[18-19]。另外在右侧副肩棘处发现一小块皮肤印痕[20-21]。1999年,在距离此地不远处,发现一保存较好的剑龙腰带,但因材料有限,暂作巨棘龙未定种处理。

将军龙:2002年和2005年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所徐星研究员等首次在新疆准噶尔盆地将军庙地区的石树沟组发现了剑龙材料,后经贾程凯等研究,命名为准噶尔将军龙。经长石测年,石树沟组恰好处于中、上侏罗统界线,但化石位于该组的上部,因而时代应为晚侏罗世早期。该化石标本因为保存有2块膜质骨板,归于剑龙类肯定没问题。但只保存个体的颈部及部分头骨,剑龙的腰带和肢骨都没有保存,Maidment[2]在2008年对世界剑龙类的演化进行研究时,没有对其进行分析。

2. 中国剑龙类层位分析

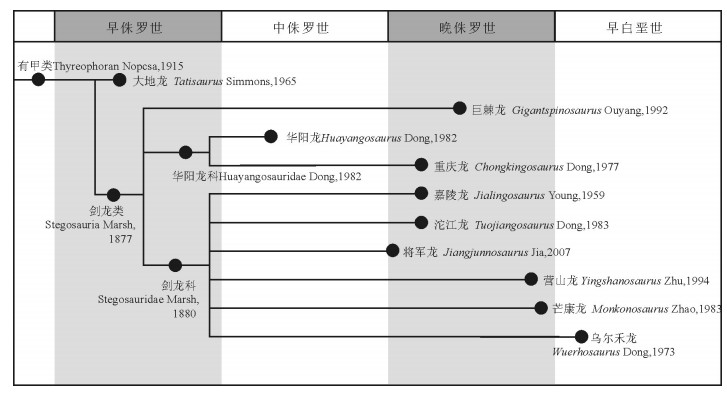

从目前的材料看,中国剑龙类可以分为7个层位(图 1)。华阳龙作为较原始的早期剑龙类型,发现于中侏罗世下沙溪庙组的中下部,产在自贡大山铺。第二个层位是将军龙,恰好处于中、上侏罗统界线中,但化石位于该组的上部,因而时代应为晚侏罗世早期,化石产自新疆准噶尔盆地将军庙地区。第三个层位偏晚一点,以沱江龙、嘉陵龙、重庆龙为代表,分别产自自贡伍家坝、渠县涌兴、重庆江北区,其层位为晚侏罗世上沙溪庙组的下部。第四个层位是巨棘龙,比第三个层位偏高一点,为晚侏罗世上沙溪庙组的中上部,化石产自自贡仲权乡。第五个层位是营山龙,产自营山济川,为晚侏罗世上沙溪庙组的顶界。第六个层位是芒康龙,其地层为佬然组,佬然组的时代为晚侏罗世—早白垩世,化石产自西藏芒康县拉屋拉山。第七个层位是乌尔禾龙,产自准噶尔盆地西北乌尔禾地区的艾里克湖畔和内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗,属于早白垩世,乌尔禾龙也是世界上最晚期的剑龙类恐龙,是剑龙类灭绝时期的属种。从时代上看,中国的剑龙已有7个连续的化石层,整个剑龙演化时期有一条连续的生长线,可以从这些代表性物种中找到剑龙类从较原始类型到进步类型的演化关系。

3. 中国剑龙类系统演化分析

中国剑龙的7个连续的化石层,从中侏罗世到早白垩世都有剑龙类代表属种。从这些代表性属种的头部特征、腰带、四肢和骨板中能找到剑龙类从较原始类型到进步类型的演化关系。

头部化石一直都是恐龙化石的稀缺标本,剑龙也不例外。中国的剑龙类化石属种至今只有太白华阳龙保存了较完整的头部标本,其次为重庆龙、巨棘龙、沱江龙、将军龙,且都只有部分零散的头部标本。从这些标本中得到一个不明确的特征:先期的头骨高而厚重,前上颌骨有牙齿,下颌残留下颌孔。之后的剑龙属种头部特征在这些方面有一些渐变性的变化。

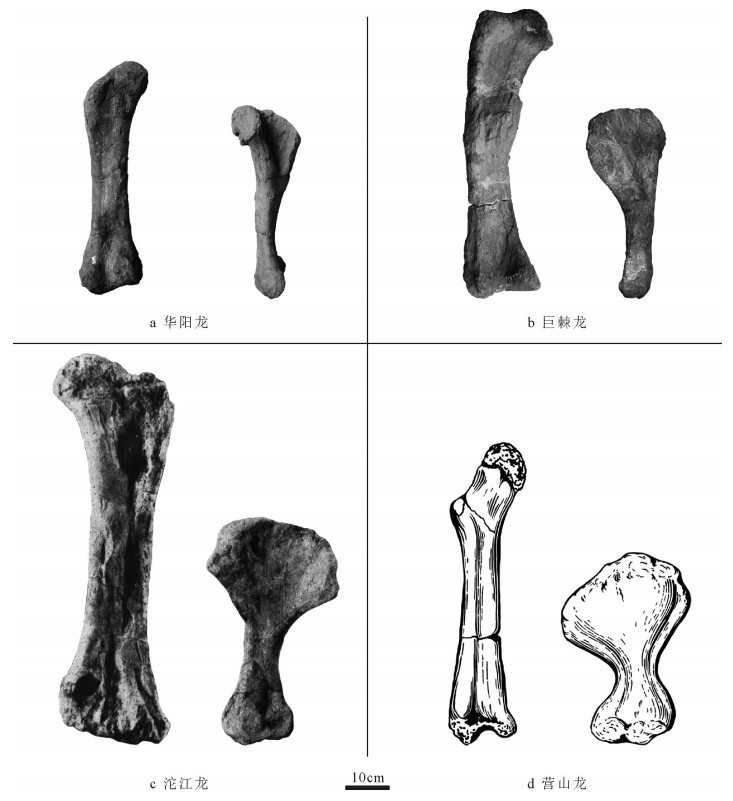

肢骨比值是判断剑龙类进化的一个重要指标,一般采用股骨与肱骨的比率加以讨论(图 2)。原始的剑龙,如华阳龙为1.13,之后的分别是巨棘龙1.48,沱江龙1.57,嘉陵龙1.62,营山龙1.69。另外,重庆龙的股骨和肱骨的比值以往报道为1.60,但在观察标本图片后,统计数据为:股骨440mm,而肱骨只有远端保存为160mm,其长度是全长的一半左右,所以重庆龙肱骨长约320mm,股骨与肱骨的比率为1.38。这些数据表明随着时代的变化,中国剑龙类的股骨与肱骨的比例越来越大,即后肢的长度越来越长,甚至北美的剑龙股骨与肱骨的比例达到1.8。肢骨比值增大表明剑龙的臀高变大,或者是剑龙行走姿势存在从四足到两足行走的趋势。

骨板是剑龙种类区别于其他恐龙的重要特征,骨板的形状和数量也是剑龙属种的分类依据。在沱江龙有保存大形状对称的骨板,因此推测中国剑龙类骨板对称式排列,与北美剑龙交错式排列有很大的不同。华阳龙的骨板呈尖刺形矛状,后期的剑龙骨板为板刺状,剑龙演化后期的营山龙和乌尔禾龙骨板为宽大的板状。从骨板的演化看,剑龙骨板存在越来越宽大、越来越低矮的进化趋势,这也为剑板功能中的保护功能提供了一个疑点,进而对剑板的保护功能提出了质疑。

剑龙类腰带是除骨板外另一个重要的鉴定特征,它包括背侧段的一对髂骨、腹侧段前方的一对耻骨及后方的一对坐骨。剑龙的荐肋一般发育,内侧与荐椎横突愈合,外侧与肠骨愈合,从而使腰带和荐椎形成一个相关联的整体。中国剑龙类的荐椎只有4个,虽然彭光照等[22]认为重庆龙、芒康为5~ 6个,但观察标本后认为,造成困惑的椎体并不是荐椎,前面的一个为背荐椎或加强腰椎,后面的一个叫尾荐椎。

目前已知的剑龙腰带外形变化不大,主要表现在荐孔的穿透与否及腰带背部封闭程度、髂骨前后翼形状(主要在后翼形状)、髂骨前后翼夹角、髋臼窝等方面。华阳龙的腰带荐孔上下穿透,且荐孔都很大;重庆龙、沱江龙也上下穿透,但孔径变小;彭光照等[22]在2005年观察巨棘龙后认为,左侧荐孔有一定的愈合现象,但右侧没有,一个个体的左右存在这样的不同,是个体情况还是保存原因,有待进一步调查;营山龙作为四川盆地层位最高的剑龙类,它的荐孔几乎封闭,只留几个指头大的三对荐孔。产自新疆的乌尔禾龙,作为中国最晚期的剑龙,其荐孔完全封闭,因此该现象表明,剑龙类荐孔存在由开孔向封闭演化的趋势[23]。髂骨后翼形状,尤其是突出部位的位置,有一定的差异,这可能是剑龙类属种的一个特征。另外,髂骨前后翼夹角存在一个从大到小的变化过程,虽然变化不明显,但华阳龙与乌尔禾龙相比较,角度存在明显的变化。

4. 结论

(1)结合包括除嘉陵龙、营山龙外大多数有效剑龙类在内的系统树,中国剑龙类应该有一个从华阳龙-重庆龙-巨棘龙-沱江龙-营山龙-芒康龙-乌尔禾龙的演化过程。

(2)因为材料不足,嘉陵龙和将军龙还存在一些疑问,本文暂不讨论它们的演化位置。但可以看出,太白华阳龙是最原始的剑龙类,乌尔禾龙作为剑龙演化最后期的恐龙,有了很多进步的特征。

(3)剑龙类在头部特征、腰带、肢骨比值和骨板方面存在演化过程。具体体现在以下方面①头骨:头骨的大小形状,剑龙类的头骨存在一个变低、变轻的过程,太白华阳龙具有高而厚重的头骨,但沱江龙的头骨并不高;前上颌骨的牙齿也在逐渐消失;眼前孔、下颌孔随着进化开始封闭到彻底消失。②腰带:剑龙腰带的变化不大,较明显的是荐孔的大小和穿透与否。白垩纪的乌尔禾龙,其荐孔已经完全封闭,不穿透。③肢骨比值:主要是对股骨和肱骨的比值进行分析,剑龙后肢与前肢的比值逐渐变大,存在前肢变短、臀部越来越高耸的形态变化或向两足行走发展的趋势。④剑龙的骨板是其种类的显著特征,骨板的功能还没有定论,但骨板的形状存在从刺状到板状的进化趋势,有待进一步的研究。

致谢: 写作过程中,自贡恐龙博物馆黄大喜副研究员为本文的顺利完成提供了宝贵的野外地质材料和相关帮助,自贡恐龙博物馆美术师凌曼、罗舒女士绘制文中插图,在此表示感谢。 -

Sereno P, Dong Z M. The skull of the basal stegosaur Huayangosaurus taibaii and a cladisticdiagnosis of Stegosauria[J]. Journal of Vertebrate Paleontology, 1992, 51:318-343. doi: 10.1080/02724634.2017.1406366?src=recsys

Maidment S C R, Norman D B. Systematics and phylogeny of Stegosauria (Dinosauria:Ornithischia)[J]. Journal of Systematic Palaeontology, 2008, 6(4):367-407. doi: 10.1017/S1477201908002459

Wiman C. Die Kriede-dinosaurier aus Shangtung[J]. Palaeontologia Sinica:Ser. C, 1929, 6(1):1-67. doi: 10.1007%2Fs12542-012-0140-6

Young C C. Dinosaurian remains from Mengyin, Shangtung[J]. Acta Geologica Sinica, 1935, 14:519-533. doi: 10.1111-j.1755-6724.1935.mp14004004.x/

董枝明, 唐治路, 周世武.四川自贡大山铺蜀龙动物群简报Ⅰ.剑龙[J].古脊椎动物学报, 1982, 20(1):83-86. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=GJZD198201012&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ 周世武.四川自贡大山铺中侏罗世恐龙动物群(剑龙)[M].成都:四川科技出版社, 1984:1-52. Jiang C K, Catherine A, Xu X, et al. The first stegosaur (Dinosauria, Ornithischia) from the Upper Jurassic Shishugou Formation of Xinjiang, China[J]. Acta Geologica Sinica, 2007, 81(3):351-356. doi: 10.1111/acgs.2007.81.issue-3

杨钟健.四川渠县一新剑龙[J].古脊椎动物与古人类, 1959, 3(1):1-8. http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/51525 董枝明, 李宣民, 周世武, 等.四川自贡剑龙化石简报[J].古脊椎动物与古人类, 1977, 15(4):307-312. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GJZD197704008.htm 董枝明, 周世武, 张奕宏.四川盆地侏罗纪恐龙化石[M].北京:科学出版社, 1983:1-147. 朱松林.记四川盆地营山县一剑龙化石[J].四川文物, 1994, 1:8-14. http://www.cqvip.com/QK/82318X/1994S1/1002539923.html 欧阳辉.四川巨棘龙的发现及其肩棘的定向[C]//中国科学技术协会首届青年学术年会论文集: 理科分册.北京: 中国科学技术协会, 1992: 10-12. 董枝明.乌尔禾的恐龙化石[M].北京:科学出版社, 1973:1-80. Zhao X J. Phylogeny and evolutionary stages of Dinosauria[J]. Acta Palaeontologia Polonica, 1983, 28(1/2):295-306.

Dong Z M. Stegosaurs of Asia[C]//Carpenter K, Currie P J. Dinosaur systematics: Approaches and perspectives. Cambridge University Press, 1990: 255-268.

Norman D B, Butler R J, Maidment S C R. Reconsidering the status and affinities of the ornithischian dinosaur Tatisaurus oehleri Simmons, 1965[J]. Zoological Journal of the Linnean Society. 2007, 150(4):865-874. doi: 10.1111/j.1096-3642.2007.00301.x/full

江山, 彭光照, 叶勇.中国剑龙类恐龙化石[J].地质学刊, 2015, 9(4):530-534. doi: 10.3969/j.issn.1674-3636.2015.04.530 高人彦, 朱时达, 黄大喜.剑龙肩棘材料在自贡发现[J].古脊椎动物与古人类, 1986, 24(1):78-79. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GJZD198601008.htm Hao B Q, Zhang Q N, Peng G Z, et al. Redescription of Gigantspinosaurus sichuanensis (Dinosauria, Stegosauria) from the Late Jurassic of Sichuan, Southwestern China[J]. Acta Geologica Sinica, 2018, 92(2):431-441. doi: 10.1111/acgs.2018.92.issue-2

欧阳辉.自贡发现的剑龙皮肤化石[J].成都地质学院学报, 1991, 18(3):38-39. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CDLG199103006.htm Xing L D, Peng G Z, Shu C K. Stegosaurian skin impressions from the Upper Jurassic Shangshaximiao Formation, Zigong, Sichuan, China:a new observation[J]. Geological Bulletin of China, 2008, 27:1049-1053. http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-ZQYD200807017.htm

彭光照, 叶勇, 高玉辉, 等.自贡地区侏罗纪恐龙动物群[M].成都:四川人民出版社, 2005:1-236. Maidment S C R. Stegosauria:A historical review of the body fossil record and phylogenetic relationships[J]. Swiss Journal of Geosciences, 2010, 103:199-210. doi: 10.1007/s00015-010-0023-3

下载:

下载: