New progress of geology and mineral resources mapping in Oceania

-

摘要:

介绍了大洋洲地区编图方面的新进展。项目组编制出版了《大洋洲地区地质图》(1:250万)及《大洋洲地区金属矿产图》(1:250万)。在图件说明书中将大洋洲地区原来的3个一级构造单元重新划分为4个一级构造单元,强化了巴布亚新几内亚-新西兰造山系中生代构造单元的重要性,与西南太平洋岛弧区新生代构造单元分开。将4个一级构造单元进一步细化为12个二级构造单元和42个三级构造单元,编制对应的地层柱状图、侵入岩序列图。根据大洋洲各构造单元的成矿特征划分了相应的成矿区带,将大洋洲地区分为4个一级成矿系列,即中西澳陆块区前寒武纪克拉通成矿系列、东澳古生代造山系成矿系列、巴布亚新几内亚-新西兰中生代岛弧成矿系列、西南太平洋新生代多岛弧盆系成矿系列,对各个成矿系列的地质矿产特征进行了总结。

Abstract:This paper mainly deals with new progresses that have been made in the map compilation of Oceania. The research party has compiled The Geological Map of Oceania region (1:2500000) and The Metallic Mineral Map of Oceania (1:2500000). In the manual of the map, the authors re-divided the original three primary tectonic units of Oceania into four primary tectonic units, highlighted the importance of Mesozoic tectonic units in the Papua New Guinea-New Zealand orogenic system, and separated them from the Cenozoic tectonic unit of southwest Pacific island arc. The four primary tectonic units were redefined into 12 secondary tectonic units and 42 third-level units, and the corresponding stratigraphic column graphs and intrusive sequence diagrams were prepared. The tectonic evolution of Oceania was described in this paper. According to the metallogenic characteristics of corresponding mineralization belts, the Oceania region was divided into 4 metallogenic domains, i.e., the central-western Australia continental Precambrian cratonic metallogenic domain, the eastern Australia Paleozoic orogenic metallogenic domain, the Papua New Guinea-New Zealand Mesozoic island arc metallogenic domain and the southwestern Pacific Cenozoic archipelagic arc-basin system metallogenic domain. This paper also summarized the geological and mineral resource characteristics of each metallogenic belt.

-

Keywords:

- Oceania /

- geology and mineral resources /

- tectonic units /

- metallogenic series

-

大洋洲位于太平洋西南部,包括澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚等国及波利尼西亚、密克罗尼西亚和美拉尼西亚三大群岛,地层出露齐全,地质构造复杂,成矿条件优越,矿产资源丰富。澳大利亚地质调查局和澳大利亚矿业协会编制了《澳大利亚矿产图》(1:500万)[1];澳大利亚各州地调局编制了各州地质图和澳大利亚1:25万地质图;新西兰地质与核科学研究所编制了《新西兰矿产图》 (1:100万) [2]及新西兰1:25万地质图;巴布亚新几内亚矿产资源局和澳大利亚矿业协会共同编制了《巴布亚新几内亚矿产图》(1:250万) [1]及巴布亚新几内亚1:25万地质图;斐济地质调查局编制了《斐济地质图》(1:50万) [3];Mallock编制完成《新赫布里底地质图》。在前人工作的基础上,笔者参照中国中、小比例尺地质图编图规范编制了大洋洲地区地质图及金属矿产图,撰写说明书,尽可能地反映大洋洲地区最新的地质矿产研究成果。

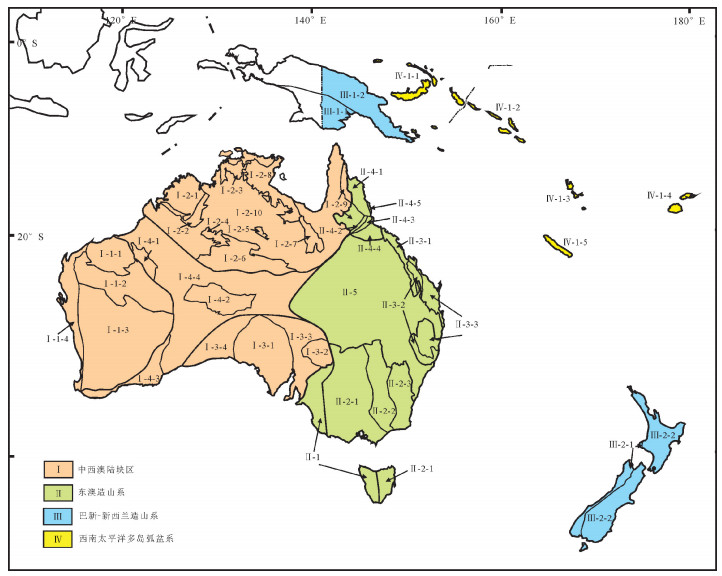

1. 构造单元划分

大洋洲地区经历了复杂的构造演化过程。在编图过程中,以古老陆块区、造山系、多岛弧盆系为主线,以特定区域主构造事件的时空结构组成和存在状态为划分构造单元的基本原则[4-7],对区内的大地构造单元进行了三级划分,共分为4个一级构造单元,12个二级构造单元和42个三级构造单元(图 1;表 1)。

表 1 大洋洲地区构造单元划分Table 1. Tectonic units of Oceania area一级 二级 三级 Ⅰ中西澳(Centralwestern Australia)陆块区 Ⅰ-1西澳(West Australia)陆块 Ⅰ-1-1皮尔巴拉(Pilbara)古陆核(Ar-Pt1) Ⅰ-1-2南回归线(Capricorn)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-1-3伊尔岗(Yilgarn)古陆核(Ar-Pt1) Ⅰ-1-4平贾拉(Pinjarra)陆缘盆地(Pt2) Ⅰ-2北澳(North Australia)陆块 Ⅰ-2-1金伯利(Kimberley)陆缘盆地(Pt1) Ⅰ-2-2金利奥波德-霍尔斯克里克(King leopold-Halls Creek)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-2-3派恩克里克(Pine Creek)古陆核(Pt1) Ⅰ-2-4塔纳米(Tanami)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-2-5滕南特克里克(Tennant Creek)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-2-6阿伦塔(Arunta)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-2-7芒特艾萨(Mount Isa)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-2-8麦克阿瑟(McArthur)陆缘盆地(Pt1) Ⅰ-2-9乔治敦-科恩(Georgetown-Coen)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-2-10北澳(North Australia)陆表盆地(Pt1) Ⅰ-3南澳(South Australia)陆块 Ⅰ-3-1高勒(Gawler)古陆核(Ar-Pt1) Ⅰ-3-2柯纳莫纳(Curnamona)古陆核(Pt1) Ⅰ-3-3阿德莱德(Adelaide)陆内裂谷(Pt2) Ⅰ-3-4南澳(South Australia)陆表盆地(Pz) Ⅰ-4中澳(Central Australia)接合带 Ⅰ-4-1派特森(Paterson)基底杂岩带(Ar) Ⅰ-4-2玛斯格雷夫(Musgrave)基底杂岩带(Pt2) Ⅰ-4-3阿尔巴尼-弗雷泽(Albany-Fraser)基底杂岩带(Pt2) Ⅰ-4-4中澳(Central Australia)陆表盆地(Pt3) Ⅱ东澳造山系

(Eastern Australian Orogen)Ⅱ-1德拉梅里亚(Delamerian Orogen)弧盆系(Pt3-Pz) Ⅱ -2拉克兰(Lachlan)

弧盆系Ⅱ-2-1拉克兰西部(Western Lachlan)弧后盆地(Pz) Ⅱ-2 -2拉克兰中部(Central Lachlan)增生杂岩带(Pz) Ⅱ-2-3拉克兰东部(Eastern Lachlan)增生杂岩带(Pz) Ⅱ-3新英格兰(New England)弧盆系 Ⅱ-3-1新英格兰西部(Western New England)弧陆碰撞带(Pz) Ⅱ-3-2新英格兰中部(Central New England)弧前盆地(Pz) Ⅱ-3-3新英格兰东部(Eastern New England)变质增生杂岩带(Pz) Ⅱ-4北昆士兰(North Queensland)弧盆系 Ⅱ-4-1霍奇森(Hodgkinson)弧后盆地(Pz) Ⅱ-4-2格林维尔(Greenvale)增生杂岩带(Pt3-Pz) Ⅱ-4-3布洛肯溪(Broken River)弧前盆地(Pz) Ⅱ-4-4查特斯堡(Charters Towers)弧后盆地(Pz) Ⅱ-4-5巴纳德(Barnard)弧后盆地(Pt3-Pz) Ⅱ-5汤姆森(Thompson)弧盆系(Pt3-Pz) Ⅲ巴新-新西兰

(Papua New Guinea-New Zealand)造山系Ⅲ-1新西兰(New Zaeland)接合带 Ⅲ-1-1新西兰西部(Western New Zealand)前陆盆地(Mz) Ⅲ-1-2新西兰东部(Eastern New Zealand)俯冲增生杂岩带(Mz) Ⅲ-2巴布亚新几内亚

(Papua New Guinea)

接合带Ⅲ-2-1弗莱陆缘盆地(Mz) Ⅲ-2-2巴新中央弧陆碰撞带(Mz) Ⅳ西南太平洋

(Southwestern Pacific)多岛弧盆系Ⅳ-1新生代

(Cenozoic)岛弧区Ⅳ-1-1新几内亚群岛(New Guinea archipelagic)岩浆弧(Cz) Ⅳ-1-2所罗门群岛(Solomon archipelagic)岩浆弧(Cz) Ⅳ-1-3瓦努阿图群岛(Vanuatu Archipelagic)岩浆弧(Cz) Ⅳ-1-4斐济群岛(Fiji archipelagic)岩浆弧(Cz) Ⅳ-1-5新喀里多尼亚岛(New Caledonia Island)蛇绿混杂岩带(Cz) 1.1 中西澳陆块区

该地区在太古宙—元古宙时期经过一系列碰撞造山运动,由多个太古宙—元古宙陆块形成稳定的克拉通,形成过程与太古宙—元古宙的超大陆或超级克拉通的汇聚和裂解过程有关。该构造单元可以划分为4个二级构造单元、22个三级构造单元。部分地区被盆地沉积物覆盖,基底性质未知,仅通过地球物理特征划分了二级构造单元。

1.2 东澳造山系

该区域形成于新元古代—古生代,与冈瓦纳超级大陆东部边缘与古太平洋板块的俯冲碰撞作用有关。该地区经历了多期多旋回的构造运动,可能存在部分前寒武纪冈瓦纳超级大陆基底的碎块,可分为5个二级构造单元和11个三级构造单元。部分地区因基底大部分被覆盖,构造性质未知,仅通过地球物理特征划分了二级构造单元。

1.3 巴新-新西兰造山系

该构造单元在中生代时期形成,形成过程与冈瓦纳超级大陆裂解过程有关,记录了区内中生代时期的洋陆转换过程。该地区可分为2个二级构造单元和4个三级构造单元。

1.4 西南太平洋多岛弧盆系

与印澳板块、太平洋板块、欧亚板块的相互作用有关,主要由新生代的火山岛弧区组成。划分为1个二级构造单元和5个三级构造单元。

2. 地层

大洋洲地区地层从太古宇到新生界均有出露。总体看,以澳大利亚西部为中心,向东部地层逐渐变新,在外围岛弧区大量分布新生代地层,与中西澳陆块区、东澳造山系、巴新-新西兰造山系和西南太平洋多岛弧盆系4个一级构造单元分布特征一致。

该地区普遍存在规模较大的不整合和地层缺失,据此将地层划分为前寒武系、古生界、中生界和新生界4个阶段。每个阶段内部也存在小规模的地层缺失和不整合现象。

2.1 中西澳陆块区

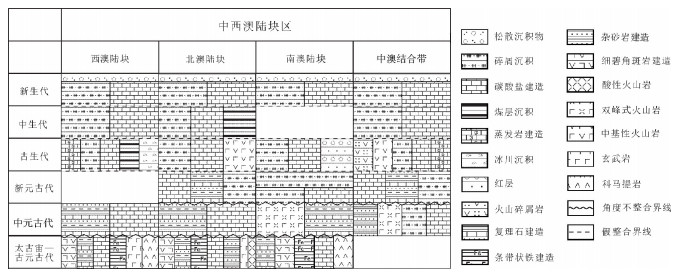

中西澳地层区广泛出露前寒武纪地层,其上被显生宙地层覆盖,两者间呈规模宏大的区域不整合接触。

(1) 前寒武系

该地区的前寒武纪地层为基底地层,根据地层分布及接触特征可分为太古宇—古元古界、中元古界和新元古界(图 2)。

① 太古宇—古元古界

区内的太古宇—古元古界以发育海相火山-沉积建造为特征,地层厚度巨大,主要在西澳陆块区、北澳陆块区、南澳陆块区的古陆核区呈基底杂岩出露。

西澳陆块内太古宇—古元古界主要出露于皮尔巴拉古陆核、伊尔岗古陆核及南回归线基底杂岩带。主要为海相沉积的细碧角斑岩建造、复理石建造、碳酸盐建造、条带状铁建造、大洋玄武岩建造、超基性科马提岩等。北澳陆块的古元古界在陆块区北部的金伯利陆缘盆地及主要的基底杂岩带内广泛出露,在北部陆表盆地也有出露,为北澳陆块区基底地层。主要为细碧角斑岩建造、复理石建造、条带状铁建造、碳酸盐建造、杂砂岩建造,夹少量拉斑玄武岩、酸性火山岩,部分岩石发生角闪岩相变质、麻粒岩相变质。南澳陆块的太古宇—古元古界主要在高勒古陆核和柯纳莫纳古陆核内出露。主要为复理石建造、细碧角斑岩建造、条带状铁建造、碳酸盐建造等,并发育超基性科马提岩,部分岩石发育角闪岩相-麻粒岩相变质。

② 中元古界

区内的中元古界主要发育于北澳陆块、西澳陆块及南澳陆块,多旋回交替,在古陆核区周围的沉积盆地中广泛出露,在陆块区边缘或接合带内发育火山活动。中元古界总体上不整合覆盖在古陆核边缘的太古宇—古元古界之上,其上被新元古界不整合覆盖。

西澳陆块的中元古界主要在古陆核周围的基底杂岩带和陆缘盆地内出露,不整合覆盖在古陆核边缘之上,以深海到浅海相沉积的复理石建造、碳酸盐建造组合为主,并发生轻微变质。北澳陆块的中元古界在区内的基底杂岩带内广泛出露,以海相沉积的复理石建造、碳酸盐建造组合为主,部分地区酸性火山活动发育,部分岩石发生强烈变质变形。南澳陆块的中元古界广泛出露,不整合覆盖在基底之上,发育裂谷相的双峰式火山岩、海相复理石建造等。中澳接合带的中元古界在阿尔巴尼-弗雷泽基底杂岩带和玛斯格雷夫基底杂岩带内出露,为区内基底地层。主要为海相复理石建造、碎屑沉积、碳酸盐建造、裂谷相的双峰火山岩组合。

③ 新元古界

区内的新元古界为沉积盖层,以发育浅海相、河流相、冰川相沉积物为特征,在陆块边缘的沉降带或内部的裂解带内出露,不整合覆盖在早期地层之上。

北澳陆块新元古界仅在陆块区的边缘盆地地区出露。以碳酸盐建造、复理石建造、碎屑沉积为主。南澳陆块的新元古界不整合覆盖在周边古陆核太古宇—中元古界之上,以浅海相沉积的碎屑沉积、碳酸盐建造为特征,并具有冰川沉积物特征,在后期逐渐过渡为陆棚相和湖相碎屑沉积物。中澳接合带的新元古界不整合覆盖在中元古界之上。以海相沉积的碳酸盐建造、复理石建造、碎屑沉积为主。

(2) 古生界

中西澳陆块区的古生界沉积厚度小,延伸稳定,多组地层缺失,广泛发育假整合接触关系,岩性组合以陆源碎屑岩、类复理石岩、碳酸盐岩、蒸发岩、含煤建造等为主,火山岩仅在陆块区边缘零星发育,具有典型的稳定陆块区沉积物特征(图 2)。

西澳陆块的古生界主要在平贾拉陆缘盆地内出露,主要为蒸发岩建造、碎屑沉积、碳酸盐建造、含煤建造及冰川沉积物。北澳陆块的古生代地层主要为碎屑沉积、碳酸盐建造,发育安山-玄武-粗面岩系。南澳陆块的古生代地层在陆表盆地和阿德莱德陆内裂谷地区广泛出露,主要为碎屑岩、灰岩、红层。

中澳接合带古生代地层广泛出露,主要为火山碎屑岩沉积物、中基性火山岩、碎屑岩、碳酸盐岩、蒸发岩等。

(3) 中生界

中西澳陆块区的中生界出露范围小,仅在陆块区的边缘及中部接合带内出露,地层间广泛发育假整合接触关系,岩性组合以陆相碎屑岩、海相碳酸盐岩和碎屑岩、含煤建造等为主,火山活动绝迹,具有典型的稳定陆块区沉积物特征(图 2)。

(4) 新生界

中西澳陆块区内的新生代地层以陆棚沉积的碎屑岩、灰岩为主,基底风化形成的红土、钙结砾岩等在克拉通地区零星分布(图 2)。

2.2 东澳造山系

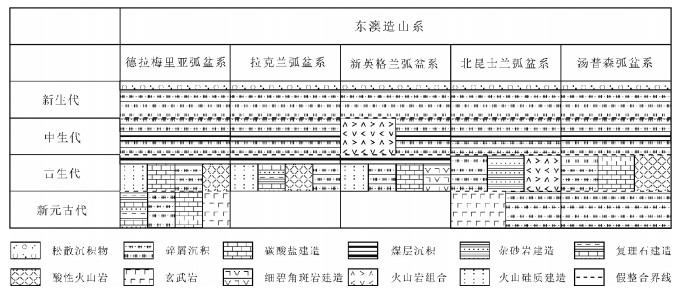

东澳地层区以广泛出露古生界为特色,前寒武系、中生界、新生界仅在部分构造单元内零星出露。

(1) 前寒武系

德拉梅里亚弧盆系内的新元古宇主要为深海相复理石建造到浅海相碎屑岩、碳酸盐岩沉积物,玄武岩在塔斯马尼亚州西北部大量出露(图 3)。北昆士兰弧盆系内发育少量新元古代—古生代基底,原岩为基性火山岩、碎屑岩等,发生强烈变质变形。汤姆森弧盆系内发育少量新元古代—寒武纪基底,为海相沉积碎屑岩,并发生绿片岩相变质。

(2) 古生界

古生界在东澳造山系内广泛出露,寒武系—泥盆系以海相火山岩、复理石建造为特征,地层厚度巨大,建造旋回结构复杂,地层间常为不整合接触,具有古洋壳及岛弧沉积特征;石炭系—二叠系则以海相到陆相沉积的碎屑沉积、煤层沉积和冰川沉积物为主,在造山系发育陆相火山岩,为典型的次稳定性沉积建造,地层间以角度不整合或假整合接触为特征(图 3)。

德拉梅里亚弧盆系古生界在澳大利亚大陆和塔斯马尼亚西部均有出露,主要为海相火山硅质建造、灰岩、碎屑岩、流纹岩等,含煤层,部分地层发生绿片岩相变质。古生界在拉克兰弧盆系广泛出露,主要为海相火山硅质建造、复理石建造、酸性火山岩组合、碎屑岩夹煤层沉积,部分变质强烈地层发生混合岩化。新英格兰弧盆系主要出露上古生界,包括火山硅质建造、碎屑沉积组合、碳酸盐建造、细碧角斑岩建造、煤层沉积等。北昆士兰弧盆系广泛出露古生代地层,包括碎屑岩、杂砂岩建造、火山岩组合等。汤姆森弧盆系古生代地层为海相碎屑岩、碳酸盐建造、酸性火山岩等。

(3) 中生界

区内的中生界作为盖层在造山系内的裂陷盆地内大面积出露,以陆相的火山岩、碎屑岩、煤层沉积为特征(图 3)。

德拉梅里亚弧盆系为火山沉积的碎屑岩夹煤层沉积。拉克兰弧盆系同样为火山沉积的碎屑岩夹煤层沉积。新英格兰弧盆系主要为火山岩组合、陆相碎屑沉积夹煤层沉积。北昆士兰弧盆系为碎屑岩和煤层沉积。汤姆森弧盆系为陆相碎屑岩和煤层沉积。

(4) 新生界

新生代沉积物也以海相碎屑沉积物为主,也发育陆内的河流相-湖相沉积物,在弧盆系边缘盆地发育,同时还发育少量基性火山岩(图 3)。

2.3 巴新-新西兰造山系

巴新-新西兰造山系以广泛出露中生界为特色,古生界、新生界在部分地区出露。

(1) 古生界

区内的古生界具有典型的古洋壳沉积物特征,在局部地区出露(图 4)。

新西兰接合带主要为细碧角斑岩建造、混杂岩建造、海相复理石建造、碎屑岩建造、碳酸盐建造,部分地层发生绿片岩相变质。巴布亚新几内亚接合带主要为碎屑岩、灰岩和细碧角斑岩建造,部分地层发生变质。

(2) 中生界

区内的新生界广泛出露,具有典型的中生代洋壳及岛弧沉积物特征,地层岩相变化较大,沉积旋回复杂多变(图 4)。

新西兰接合带主要为中酸性火山岩、碎屑岩夹少量灰岩、细碧角斑岩建造等。巴布亚新几内亚接合带主要为碎屑岩、灰岩、玄武岩等。

(3) 新生界

该地区在新生代时期处于大陆边缘环境,地层以发育松散沉积物及大量的陆缘弧火山活动为特征,在接合带边缘分布(图 4)。新西兰接合带主要为灰岩、砾岩、砂岩、中基性火山岩等。巴布亚新几内亚接合带主要为中基性火山岩、灰岩、碎屑岩等。

2.4 西南太平洋岛弧区

地层由新生代岛弧沉积物为主体组成。基性火山岩、中基性火山岩占绝对优势,夹陆源碎屑岩及碳酸盐岩。

3. 侵入岩

大洋洲地区的岩浆侵入活动广泛而活跃,从太古宙延续至今,反映了不同阶段的构造事件:太古宙—元古宙的岩浆活动主要在中西澳陆块区内发育,以基性-超基性侵入岩体为主,反映了古老陆核的生长和再活化过程;古生代的岩浆活动以中酸性岩浆活动为主,主要在东澳造山系发育,记录了该时期的洋陆转换过程;中生代的岩浆活动以中酸性为主,主要在巴新-新西兰造山系内发育,记录了该时期的洋陆转换过程;新生代以来,特别是中新世开始,在西南太平洋岛弧区等大陆边缘地区发育大量的中酸性岩浆侵入活动,记录了新生代的陆壳增生过程。

3.1 中西澳陆块区

中西澳陆块区出露前寒武纪和古生代侵入岩。

(1) 前寒武纪侵入岩

区内的前寒武纪侵入岩广泛发育,以中酸性侵入岩为主,基性-超基性侵入岩也有大面积出露(图 5)。

① 太古宙—古元古代侵入岩

该时期的侵入岩主要在陆块内出露,以中酸性侵入岩为主,基性-超基性侵入岩为辅。

西澳陆块的中酸性侵入岩以花岗岩、二长岩、正长岩、花岗闪长岩为主,在伊尔岗古陆核以花岗绿岩带形式产出,在皮尔巴拉地块以大型花岗岩岩基的形式产出,在南回归线基底杂岩带以大规模中酸性侵入岩基为主,均发生变质作用;基性-超基性侵入岩包括辉长岩、橄榄岩等,部分岩石发生变质。北澳陆块的中酸性侵入岩以大规模岩基为特征,I型和S型花岗岩均有发育,部分侵入体发生强烈变质变形;基性-超基性侵入岩以层状超基性侵入体和古元古代晚期的辉长岩墙为主。南澳陆块的岩浆活动以花岗岩、花岗闪长岩等中酸性岩浆活动为主,在高勒古陆核和柯纳莫纳古陆核广泛发育。

② 中元古代侵入岩

该时期的侵入岩主要在陆块边缘及中部接合带内发育,中酸性、基性-超基性侵入岩均有出露。

西澳陆块的岩浆侵入活动仅在平贾拉陆缘盆地内可见,为中酸性斑状花岗岩。北澳陆块岩浆活动在陆块边缘发育,以中酸性侵入体为主,I型和S型花岗岩均有发育,部分发生强烈变质变形。南澳陆块的侵入岩以中酸性为主,包括碱性的A型花岗岩、I型花岗岩等。中澳接合带的侵入岩包括以钙碱性-碱性的I型花岗岩为主的中酸性侵入岩和岩性为辉长岩和苏长岩的层状基性侵入岩。

③ 新元古代侵入岩

新元古代侵入岩仅在中澳接合带出露,为I型花岗岩。

(2) 古生代侵入岩

侵入岩仅在北澳陆块东段的乔治敦-科恩基底杂岩带的东部边缘发育,以中酸性侵入岩体为主,其侵入过程与古生代时期东澳造山系内的大规模岩浆侵入活动相关。主要为I型花岗岩、S型花岗岩、花岗闪长岩、英云闪长岩等(图 5)。

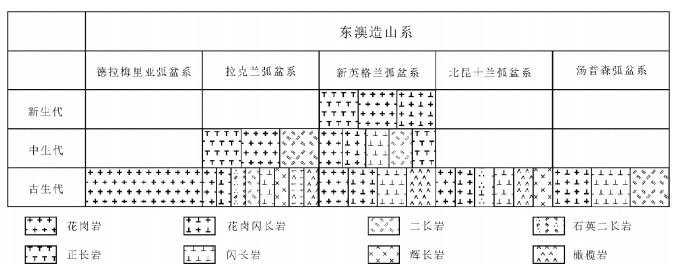

3.2 东澳造山系

东澳造山系的侵入岩以古生代的中酸性侵入岩为主,基性-超基性侵入岩以蛇绿岩为主,中生代及新生代侵入岩仅在东部边缘发育。

(1) 古生代侵入岩

该时期的岩浆活动以岛弧岩浆侵入活动为主,晚期发育后造山的A型花岗岩及碱性岩浆活动。此外,该时期形成的大量的蛇绿岩因为俯冲碰撞过程拼贴到大陆之上,在地表出露大量的基性-超基性侵入岩(图 6)。

德拉梅里亚弧盆系内发育少量奥陶纪和泥盆纪花岗岩。拉克兰弧盆系以中酸性侵入岩为主,主要为花岗岩、花岗闪长岩、石英二长岩、二长岩、闪长岩等;基性-超基性侵入岩较少,为橄榄岩、橄榄辉石岩、辉长岩等。新英格兰弧盆系主要发育花岗岩、花岗闪长岩、闪长岩等中酸性侵入岩;基性-超基性侵入岩较少,为二叠纪橄榄岩,并发生蚀变。北昆士兰弧盆系以中酸性侵入岩为主,主要为花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩、闪长岩等;基性-超基性侵入岩较少,主要为新元古代—寒武纪橄榄岩、辉长岩,发生蚀变。汤姆森弧盆系内主要发育I型花岗闪长岩、闪长岩、二长岩等。

(2) 中生代侵入岩

该时期的侵入岩主要在造山系东部边缘发育,以碱性岩和蛇绿岩为特征(图 7)。

拉克兰弧盆系该时代岩浆活动相对沉寂,仅在三叠纪、白垩纪零星发育,以正长岩、花岗岩、二长岩为主。新英格兰弧盆系岩浆侵入活动时代为三叠纪、白垩纪,主要为花岗岩、花岗闪长岩、闪长岩、碱性正长岩等。

(3) 新生代侵入岩

新生代中酸性侵入岩仅在新英格兰弧盆系东部边缘零星出露,为中酸性的正长岩、花岗岩、花岗闪长岩等(图8)。

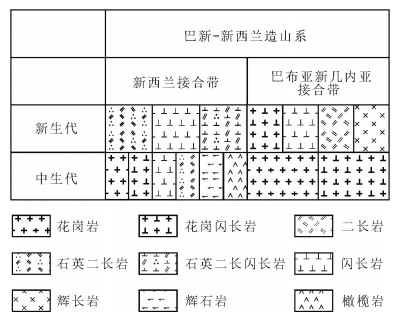

3.3 巴新-新西兰造山系

巴新-新西兰造山系内的侵入岩形成时代以中生代为主,新生代侵入岩仅在部分地区零星出露。

(1) 中生代侵入岩

新西兰接合带内的侵入岩主要在新西兰西部弧前盆地和新西兰东部俯冲增生杂岩带的相邻部位出露,时代集中在白垩纪。中酸性侵入岩主要为黑云母花岗岩、花岗闪长岩、闪长岩、黑云母石英二长岩等;基性-超基性侵入岩以橄榄岩、辉石岩为主。

巴布亚新几内亚接合带内的侵入岩在侏罗纪、白垩纪发育,以中酸性侵入岩为主,主要在巴新中央弧陆碰撞带内出露,岩性为花岗岩、花岗闪长岩。

(2) 新生代侵入岩

新西兰接合带侵入岩仅在新西兰东部俯冲增生杂岩带零星出露,主要为中酸性侵入岩,岩性为石英二长岩、闪长岩、石英二长闪长岩等。

巴布亚新几内亚接合带岩浆活动在巴新弧陆碰撞带十分活跃,从始新世一直持续到上新世,以中酸性为主,岩性为花岗闪长岩、闪长岩、二长岩等;中基性岩浆活动较少,岩性为辉长岩等。

3.4 西南太平洋岛弧区

西南太平洋岛弧区仅出露新生代侵入岩。

(1) 新几内亚群岛

新几内亚群岛内的新生代岩浆侵入活动也十分活跃,从始新世延续至上新世。中酸性侵入岩为花岗闪长岩、闪长岩、二长岩、正长岩等,基性侵入岩为辉绿岩、辉长岩等。

(2) 其他岛弧区

新喀里多尼亚大面积出露始新世超基性蛇绿岩,岩性以纯橄榄岩、蛇纹岩为主,该类侵入体在所罗门群岛也有零星发育。斐济和新喀里多尼亚发育始新世中酸性侵入岩,岩性为花岗闪长岩、花岗岩。

4. 构造演化

(1) 太古宙—古元古代陆核生长期(3.8~2.2Ga)

该时期为中西澳陆块区的古陆核,包括伊尔岗古陆核、皮尔巴拉古陆核和高勒古陆核的形成时期。皮尔巴拉古陆核形成时代最早,可能是最古老的超级克拉通Vaalbara的一部分,在3.6Ga形成,在2.8Ga裂解。伊尔岗古陆核作为澳大利亚陆核的重要部分,主要由短期的陆壳生长事件形成,在2.78~2.55Ga通过一系列微地块的东西向俯冲作用拼贴在一起。高勒古陆核此时形成了太古宙的基底,之后经历了麻利岩相变质作用[8]。

(2) 哥伦比亚超大陆演化时期(2.2~1.3Ga)

该时期是中西澳陆块区的主要形成时期,构造运动主要表现为不同地块之间的拼贴[9]。皮尔巴拉古陆核和伊尔岗古陆核在2.20~1.95Ga由南回归线造山运动固结在一起,形成西澳陆块,该陆块是哥伦比亚大陆最早的组成部分。北澳陆块在1.87~1.82Ga由塔纳米—滕南特克里克—芒特艾萨地区与金伯利—派恩克里克地区固结在一起形成,阿伦塔基底杂岩带南部也在此时从南部增生到北澳陆块之上,乔治敦-科恩基底杂岩带在1.85Ga以前从东部增生到北澳陆块之上。高勒古陆核的北部和东部地区在该时期由向西的俯冲增生形成,俯冲的陆块很可能来自北澳陆块,因为其沉积地层特征与芒特艾萨基底杂岩带十分相似,而与高勒古陆核的太古宙基底有明显的区别。

从约1.81Ga开始,沿北澳陆块南部边缘发生的北—北东向俯冲导致了西澳陆块、北澳陆块和高勒古陆核的汇聚。其中西澳陆块在1.79Ga左右通过亚盘库-南回归线造山运动与北澳陆块拼贴在一起,此时中西澳陆块区的东北部处于汇聚大陆边缘环境,这种环境一直到高勒古陆核基底也与北、西澳陆块通过1.74~1.71Ga的Kimban-NimrodStrangways造山运动拼贴在一起才告结束。

此后,哥伦比亚超级大陆开始裂解,在中西澳陆块区的南部形成弧后盆地系统即柯那莫纳古陆核。北澳陆块东部边缘在1.69Ga左右也开始裂解。裂解事件引发了大规模的双峰式岩浆活动。

(3) 中新元古代演化时期(1.3~0.6Ga)

澳大利亚该段时间地质活动相对沉寂,中西澳陆块区处于板内环境,Rodinia超大陆的形成时间为1.3~0.9Ga,其影响地区主要在澳大利亚东部古生代造山系,中西澳陆块区仅受到轻微的影响。Rodinia超大陆的裂解开始于850Ma,此时澳大利亚与其东部的劳伦古陆开始裂解,裂解的界线为澳大利亚东部造山系与中西澳陆块区的界线[10]。

(4) 新元古代—古生代演化时期(600~250Ma)

东澳造山系在新元古代—古生代经历了一系列的构造旋回,最终导致造山系增生到中西澳陆块区之上。这个构造过程从Rodinia大陆裂解,一直持续到冈瓦纳大陆的裂解,并伴随陆块的裂谷化和海盆的打开,经历了复杂的构造演化过程。大致可识别出5期构造运动,分别为德拉梅里亚期、贝纳布兰期、塔伯贝兰期、坎宁布朗期和亨特鲍文期。每期构造旋回从伸展作用形成盆地开始到挤压变形事件结束,后期构造运动经常叠加在前期构造运动之上,整体从西到东逐渐变新[11]。

(5) 中生代演化时期

该时期的构造演化过程主要发生在新西兰和巴布亚新几内亚。

新西兰的造山运动为侏罗纪—白垩纪郎伊塔塔造山运动,该期构造运动在新喀里多尼亚也有表现。该期构造运动使较老的岩石发生进一步的构造变形,中生代地层发生严重的褶皱变形,并形成下白垩统上部的不整合面。朗伊塔塔构造事件之后,早三叠世—晚白垩世,新西兰微大陆从澳大利亚东南部和南极洲开始断离,该运动事件波及较广泛的区域。此后新西兰进入相对稳定的环境[12-13]。

巴布亚新几内亚则一直处于活动大陆边缘和岛弧环境,并沿大陆边缘发生大洋板块对大陆及岛弧的俯冲和增生。

(6) 新生代演化时期

该时期印澳板块、太平洋板块及欧亚板块相互作用,引发了新生代以来区内的洋陆转换。新西兰处于印澳板块与太平洋板块的相互作用之下,发生了第三次造山运动,称之为凯库拉造山运动,发生于中新世一直延续至今。巴布亚新几内亚的弗莱地台北部经历了大陆边缘裂谷、火山弧拼贴、俯冲碰撞、弧岩浆活动等一系列地质过程。

5. 成矿系列

由于区域地层、岩浆活动、变质作用及构造演化历史的差别,不同的地质构造单元内形成了一系列具有内在成因联系的矿床,暂称为成矿系列。根据大洋洲地区矿床分布特征初步总结了大洋洲地区的成矿系列。

5.1 中西澳陆块区前寒武纪克拉通成矿系列

该地区以前寒武纪初始陆壳形成阶段的火山沉积作用为主导,伴随不整合面的风化富集、岩浆和变质作用过程的热液富集、中新生代风化淋滤搬运的钙质结砾岩、风化红土、滨海砂矿的成矿系列。该成矿系列的铁、镍、金、锰、铀、铜、铝土、稀土等矿产资源十分丰富,成矿作用多与前寒武纪陆块生长和演化过程有关。

(1) 铁矿

中西澳陆块区是澳大利亚乃至世界上最重要的铁矿产区,铁矿主要成因类型为沉积变质型铁矿床、沉积型铁矿床、风化壳型铁矿床。矿床形成时代从新太古代一直延续到新元古代,也有部分矿床在显生宙时期形成,但无一例外地与区内的条带状铁建造有关。区内铁矿床主要分布在西澳陆块、南澳陆块、北澳陆块等前寒武结晶基底内,主要的铁矿区有哈默斯利铁矿区、中西铁矿区、高勒铁矿区等。

(2) 金矿

中西澳陆块区的金矿资源十分丰富,主要成因类型包括花岗岩-绿岩建造中金矿床、变质碎屑岩中的脉型金矿。矿床形成时代集中在新太古代和古元古代,新太古代是区内金矿成矿最重要的时代。金矿集中分布在西澳陆块的伊尔岗古陆核、北澳陆块的塔纳米基底杂岩带和派恩克里克基底杂岩带,在西澳陆块的南回归线基底杂岩带、皮尔巴拉古陆核,北澳陆块的芒特艾萨基底杂岩带、滕南特克里克基底杂岩带、阿伦塔基底杂岩带,南澳陆块的高勒地块、柯纳莫纳古陆核,以及中部活动带的派特森基底杂岩带内也有分布。重要的金矿区有东部黄金省成矿区、南克罗斯省成矿区、穆奇森省成矿区、塔纳米金矿区、派恩克里克金矿区等。

(3) 镍矿

中西澳陆块区是澳大利亚最重要的镍矿产区,镍矿主要成因类型为科马提岩型镍矿、基性-超基性侵入岩有关的镍矿床、红土型镍矿,成矿时代集中在前寒武纪和新生代。区内镍矿集中分布在西澳陆块内,在北澳陆块和中部活动带内有少量分布,主要的镍矿产区包括东部黄金省镍矿区、霍尔斯克里克镍矿区、玛斯格雷夫镍矿区等。

(4) 铝土矿

中西澳陆块区是澳大利亚铝土矿的主产区。矿床主要成因类型为风化壳型铝土矿,成矿时代为新生代。矿床主要分布在达令山成矿区、约克半岛成矿区、戈夫半岛成矿区。

(5) 铅锌矿

澳大利亚是世界铅锌矿储量的第一大国、产量的第二大国,集中分布在中西澳陆块区。铅锌矿主要成因类型为碳酸盐岩-细碎屑岩型铅锌矿、布罗肯希尔型铅锌矿、海相火山岩型块状硫化物铅锌矿,成矿时代为新太古代、中元古代及古生代。铅锌矿主要分布在北澳陆块的芒特艾萨基底杂岩带、麦克阿瑟盆地、南澳陆块的柯纳莫纳古陆核和西澳陆块的伊尔岗古陆核内。主要的成矿区有芒特艾萨成矿区、麦克阿瑟成矿区、布罗肯希尔成矿区等。

(6) 铀矿

澳大利亚铀矿资源较丰富。矿床主要成因类型为铁氧化物铀矿、不整合面型铀矿、钙结砾岩型铀矿、砂岩型铀矿、矽卡岩型铀矿,成矿时代集中于古元古代、中元古代和新生代。主要的成矿区有南澳成矿区、派恩克里克成矿区、伊尔岗东部成矿区、芒特艾萨成矿区等。

(7) 铜矿

澳大利亚铜矿资源十分丰富。铜矿主要成因类型为铁氧化物型铜矿、芒特艾萨型铜矿,成矿时代集中在中元古代。区内铜矿主要分布在南澳陆块的高勒古陆核内,在北澳陆块、中部接合带、西澳陆块也有少量分布。

5.2 东澳古生代造山系成矿系列

该区以东澳古生代洋壳弧盆系增生到中西澳前寒武纪古陆基底之上,以陆块裂谷化和岛弧地体增生、中基性-酸性及双峰式火山岩的喷出、酸性和碱性花岗岩的侵入,以及这些过程中的变质、变形和热液活动形成的成矿系列为特征。区内金、铜、铅锌、钨、锡等矿产资源十分丰富,成矿作用集中在古生代,成矿过程与古生代的洋陆转换过程有关。

(1) 金矿

东澳造山系是澳大利亚重要的金矿产区,矿床主要成因类型为变质碎屑岩中脉型金矿、斑岩型金矿、陆相火山岩型金矿、与侵入岩有关的金矿,成矿时代为早古生代、泥盆纪和二叠纪。主要的成矿区为拉克兰东部成矿区、拉克兰西部成矿区、查特斯堡成矿区、新英格兰成矿区。

(2) 铜矿

东澳造山系是澳大利亚重要的铜矿产区,矿床主要成因类型为斑岩型铜矿、海相火山岩型块状硫化物铜矿,成矿时代为寒武纪和奥陶纪。区内铜矿主要分布在拉克兰弧盆系和德拉梅里亚弧盆系内,主要的成矿区有拉克兰东部成矿区、塔斯马尼亚西北部成矿区等。

(3) 铅锌矿

东澳造山系是重要的铅锌矿产区,主要成因类型为碳酸盐岩-细碎屑岩型铅锌矿和海相火山岩型铅锌矿,成矿时代集中在早古生代。主要成矿区为拉克兰东部成矿区。

(4) 钨矿

东澳造山系是澳大利亚最重要的钨矿资源集中区,矿床主要成因类型为矽卡岩型钨矿、斑岩型钨矿,成矿时代集中于泥盆纪—石炭纪和二叠纪。区内钨矿发育于德拉梅里亚弧盆系、北昆士兰弧盆系、新英格兰弧盆系和拉克兰弧盆系内,主要的成矿区为塔斯马尼亚西北部成矿区、霍奇森成矿区。

(5) 锡矿

东澳造山系是澳大利亚最重要的锡矿资源集中区,矿床主要成因类型包括矽卡岩-云英岩型锡矿、与花岗岩有关的锡矿、斑岩型锡矿、砂锡矿,成矿时代集中于志留纪、泥盆纪和二叠纪。区内锡矿分布于德拉梅里亚弧盆系、北昆士兰弧盆系、新英格兰弧盆系和拉克兰弧盆系内,主要的成矿区为塔斯马尼亚西北部成矿区。

5.3 巴新-新西兰中生代岛弧成矿系列

该区是以巴新-新西兰中生代裂谷盆地、俯冲-增生杂岩带、变质核杂岩、火山喷发、岩浆侵入、断裂及热液活动为背景而形成的成矿系列。该系列金、铜、镍等矿产资源十分丰富,成矿时代集中在中新生代,成矿过程与中新生代的洋陆转换过程有关。

(1) 金矿

巴新-新西兰造山系是大洋洲地区重要的金矿产区,矿床成因类型包括斑岩型金矿、变质碎屑岩中脉型金矿、陆相火山岩型金矿,成矿时代集中于志留纪—泥盆纪、白垩纪、中新世—上新世。主要的成矿区有巴新西部碰撞带成矿区、新西兰的奥塔哥成矿区、科罗曼多成矿区等。

(2) 铜矿

区内铜矿床主要为斑岩型铜矿,成矿作用集中在中新世—上新世。铜矿主要分布于巴新西部碰撞带成矿区。

(3) 镍矿

巴新-新西兰造山系的镍矿资源丰富,矿床成因类型为红土型镍矿,成矿时代集中在第四纪。主要的镍矿产区为巴新中央弧陆碰撞带成矿带。

5.4 西南太平洋新生代多岛弧盆系成矿系列

该地区以西南太平洋新生代多岛洋盆系为基础,经过洋陆转换、火山岛弧、岩浆侵入、构造破坏、热液活动等一系列作用而形成的成矿系列。金、铜、镍等矿产资源十分丰富,且金、铜矿床常伴生在一起,具有较大的经济价值,成矿时代集中在新生代,成矿作用与新生代大陆边缘的洋陆相互作用有关。

(1) 金矿

西南太平洋多岛弧盆系是大洋洲地区重要的金矿资源区,矿床成因类型为火山岩型金矿,成矿时代集中在中新世—上新世,主要的成矿区为新几内亚群岛成矿区等。

(2) 铜矿

区内铜矿成因类型为斑岩型铜矿和现代海底火山热液铜多金属矿。成矿时代集中在新生代时期,主要成矿区为新几内亚群岛成矿区、马努斯盆地成矿区。

(3) 镍矿

西南太平洋多岛弧盆系的镍矿资源十分丰富,主要成因类型为红土型镍矿,成矿时代集中在第四纪,主要的镍矿产区为新喀里多尼亚成矿区。

6. 资源潜力评估

大洋洲矿产资源相当丰富,有镍、铝土矿、金、铬、磷酸盐、铁、银、铅、煤、石油、天然气、铀、钛、铜、稀土、锰等,特别是其中的镍、铝土矿、金、铁、铀、铜、稀土、锰等在世界上占有非常重要的地位,储量和产量都位居世界前列。随着勘查技术的发展,该地区海底的矿产资源也被大量发现。

澳大利亚已探明的具备经济价值的矿藏中,世界排名首位的有褐煤、铅、镍、金红石、钽、铀、锌、锆石。同时,铝土矿、铜、金刚石、金、钛、铁、锂、锰、银等矿产也占据了世界产量的大部分,找矿潜力非常巨大。

巴布亚新几内亚具有丰富的铜、金、镍资源,斑岩-矽卡岩-浅成低温热液型铜金矿床和红土型镍矿化十分发育,探明储量位居世界前列。同时该国的油气资源也极为丰富。

新西兰的矿产资源以金为主,此外还产出大量的砂矿型铁矿。

此外,在大洋洲其他地区,例如,新喀里多尼亚的镍矿和铬矿也很丰富;波利尼西亚、密克罗尼西亚和美拉尼西亚3个岛屿,个别较大的火山岛上有金矿,珊瑚岛上有磷酸盐。

大洋洲地区工作程度高,但矿产资源储量较大,矿床品位较高,仍有较大潜力,其矿产资源与中国形成良好的互补性,值得进一步工作[14]。

致谢: 成文过程中得到中国地质调查局南京地质调查中心芮行健研究员的指导,在此致以衷心感谢。 -

表 1 大洋洲地区构造单元划分

Table 1 Tectonic units of Oceania area

一级 二级 三级 Ⅰ中西澳(Centralwestern Australia)陆块区 Ⅰ-1西澳(West Australia)陆块 Ⅰ-1-1皮尔巴拉(Pilbara)古陆核(Ar-Pt1) Ⅰ-1-2南回归线(Capricorn)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-1-3伊尔岗(Yilgarn)古陆核(Ar-Pt1) Ⅰ-1-4平贾拉(Pinjarra)陆缘盆地(Pt2) Ⅰ-2北澳(North Australia)陆块 Ⅰ-2-1金伯利(Kimberley)陆缘盆地(Pt1) Ⅰ-2-2金利奥波德-霍尔斯克里克(King leopold-Halls Creek)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-2-3派恩克里克(Pine Creek)古陆核(Pt1) Ⅰ-2-4塔纳米(Tanami)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-2-5滕南特克里克(Tennant Creek)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-2-6阿伦塔(Arunta)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-2-7芒特艾萨(Mount Isa)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-2-8麦克阿瑟(McArthur)陆缘盆地(Pt1) Ⅰ-2-9乔治敦-科恩(Georgetown-Coen)基底杂岩带(Pt1) Ⅰ-2-10北澳(North Australia)陆表盆地(Pt1) Ⅰ-3南澳(South Australia)陆块 Ⅰ-3-1高勒(Gawler)古陆核(Ar-Pt1) Ⅰ-3-2柯纳莫纳(Curnamona)古陆核(Pt1) Ⅰ-3-3阿德莱德(Adelaide)陆内裂谷(Pt2) Ⅰ-3-4南澳(South Australia)陆表盆地(Pz) Ⅰ-4中澳(Central Australia)接合带 Ⅰ-4-1派特森(Paterson)基底杂岩带(Ar) Ⅰ-4-2玛斯格雷夫(Musgrave)基底杂岩带(Pt2) Ⅰ-4-3阿尔巴尼-弗雷泽(Albany-Fraser)基底杂岩带(Pt2) Ⅰ-4-4中澳(Central Australia)陆表盆地(Pt3) Ⅱ东澳造山系

(Eastern Australian Orogen)Ⅱ-1德拉梅里亚(Delamerian Orogen)弧盆系(Pt3-Pz) Ⅱ -2拉克兰(Lachlan)

弧盆系Ⅱ-2-1拉克兰西部(Western Lachlan)弧后盆地(Pz) Ⅱ-2 -2拉克兰中部(Central Lachlan)增生杂岩带(Pz) Ⅱ-2-3拉克兰东部(Eastern Lachlan)增生杂岩带(Pz) Ⅱ-3新英格兰(New England)弧盆系 Ⅱ-3-1新英格兰西部(Western New England)弧陆碰撞带(Pz) Ⅱ-3-2新英格兰中部(Central New England)弧前盆地(Pz) Ⅱ-3-3新英格兰东部(Eastern New England)变质增生杂岩带(Pz) Ⅱ-4北昆士兰(North Queensland)弧盆系 Ⅱ-4-1霍奇森(Hodgkinson)弧后盆地(Pz) Ⅱ-4-2格林维尔(Greenvale)增生杂岩带(Pt3-Pz) Ⅱ-4-3布洛肯溪(Broken River)弧前盆地(Pz) Ⅱ-4-4查特斯堡(Charters Towers)弧后盆地(Pz) Ⅱ-4-5巴纳德(Barnard)弧后盆地(Pt3-Pz) Ⅱ-5汤姆森(Thompson)弧盆系(Pt3-Pz) Ⅲ巴新-新西兰

(Papua New Guinea-New Zealand)造山系Ⅲ-1新西兰(New Zaeland)接合带 Ⅲ-1-1新西兰西部(Western New Zealand)前陆盆地(Mz) Ⅲ-1-2新西兰东部(Eastern New Zealand)俯冲增生杂岩带(Mz) Ⅲ-2巴布亚新几内亚

(Papua New Guinea)

接合带Ⅲ-2-1弗莱陆缘盆地(Mz) Ⅲ-2-2巴新中央弧陆碰撞带(Mz) Ⅳ西南太平洋

(Southwestern Pacific)多岛弧盆系Ⅳ-1新生代

(Cenozoic)岛弧区Ⅳ-1-1新几内亚群岛(New Guinea archipelagic)岩浆弧(Cz) Ⅳ-1-2所罗门群岛(Solomon archipelagic)岩浆弧(Cz) Ⅳ-1-3瓦努阿图群岛(Vanuatu Archipelagic)岩浆弧(Cz) Ⅳ-1-4斐济群岛(Fiji archipelagic)岩浆弧(Cz) Ⅳ-1-5新喀里多尼亚岛(New Caledonia Island)蛇绿混杂岩带(Cz) -

Hughes F E. Geology of the mineral deposits of Australia and Papua New Guinea[M]. Australasian Institute of Mining and Metallurgy, 1990.

Brathwaite R L, Pirajno F. Metallogenic map of New Zealand[M]. Institute of Geological & Nuclear Sciences Ltd., 1993.

Phillips K A. Geological map of Fiji[C]//New Zealand Journal of Geology and Geophysics. PO BOX 399. Wellington, New Zealand: Sir Publishing, 1967.

任紀舜, 姜春发, 张正坤.中国大地构造及其演化[M].北京:科学出版社, 1980. 王鸿祯, 杨森楠, 刘本培.中国及邻区构造古地理和生物古地理[M].武汉:中国地质大学出版社, 1990. 程裕淇, 沈永和, 曹国权.中国区域地质概论[M].北京:地质出版社, 1994. 潘桂棠, 肖庆辉, 陆松年, 等.中国大地构造单元划分[J].中国地质, 2009, 36(1):1-28. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=dizi200901004&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ 姚仲友, 王天刚, 傅朝义, 等.大洋洲地区大地构造格架与优势矿产资源[J].地质通报, 2014, 33(2/3):143-158. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=2014020301&flag=1 Betts P G, Giles D, Lister G S, et al. Evolution of the Australian lithosphere[J]. Australian Journal of Earth Sciences, 2002, 49:661-695. doi: 10.1046/j.1440-0952.2002.00948.x

Myers J S, Shaw R D, Tyler I M. Tectonic evolution of Proterozoic Australia[J]. Tectonics, 1996, 15(6):1431-1446. doi: 10.1029/96TC02356

Foster D A, Gray D R. Evolution and structure of the Lachlan Fold Belt (Orogen) of eastern Australia[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2000, 28:47-80. doi: 10.1146/annurev.earth.28.1.47

Walcott R I. Present tectonics and Late Cenozoic evolution of New Zealand[J]. Geophysical Journal International, 1978, 52(1):137-164. doi: 10.1111/j.1365-246X.1978.tb04225.x

Mortimer N. New Zealand's Geological Foundations[J]. Gondwana Research, 2004, 7(1):261-272. doi: 10.1016/S1342-937X(05)70324-5

姚仲友, 王天刚, 王国平.大洋洲地区优势矿产资源潜力评价[M].北京:科学出版社, 2015.

下载:

下载: