Geological survey and study of fault structures in the shallowly covered Keluo area of Nenjiang County, Da Hinggan Mountains

-

摘要:

位于大兴安岭北段东坡的嫩江科洛地区属于典型的浅覆盖区。针对该区特殊的地质地貌特点,尝试利用重力和航磁技术解译和推断,结合野外露头调查和查证的综合研究方法对区域内断裂构造进行识别和应力机制分析。通过基岩出露区的验证,该方法对浅覆盖区断裂构造性质及活动特点的推断解释具有较明显的效果。因此,本文认为重磁、露头观测的综合应用,起到了相互补充、印证的效果,减少了推断结果的多解性,提升了解释成果的可靠性。为浅覆盖区地质填图、区域构造研究及成矿预测等提供了有效的技术方法支撑。

Abstract:The Keluo area of Nenjiang County, which is situated in the Nenjiang River basin on the eastern slope of northern Da Hinggan Mountains, is a typical shallowly covered area. In this paper, the authors tried to recognize fault structures and analyze their stress mechanism in the area through synthetic techniques of interpretation and deduction on gravity and aeromagnetic data combined with field outcrop survey. Based on verification of the fault structure in the exposed bedrock area, the authors hold that this synthetic method has good effect in acquiring the mechanical properties and activity characteristics of the faults under the shallowly covered area. It is therefore suggested that the synthetic application of gravity-magnetic and outcrop investigation could be mutually corroborated and, with this means, the multi-solution could be reduced, and the reliability of interpretation could be improved. In addition, such a synthetic application can provide an effective technique support for the geological mapping, regional tectonic study and metallogenic prediction in the shallowly covered area.

-

Keywords:

- Da Hinggan Mountains /

- shallowly covered area /

- fault structure /

- research method

-

大兴安岭是中国重要的成矿区带,围绕大兴安岭的基础地质、成矿作用调查和研究已有百年以上的历史。较大规模的综合研究工作始于20世纪60年代中后期,陆续开展了一些专题研究及区域性地质、矿产综合研究;近十年来开展的一系列调查和研究,取得了重要的进展[1-2]。但是由于覆盖严重,该地区的地质研究程度和找矿效果相对中国其他基岩区明显偏低,到目前为止,大兴安岭北部1: 5万区域地质填图覆盖率仅达20%。该地区基岩出露较少,有的地区出露面积不足3%,对于地质体、构造边界,尤其是断裂构造力学性质与成矿作用关系等重要地质问题的解析还远远不够,很大程度上制约了地质研究和找矿工作的进展。

针对大兴安岭浅覆盖的特点,近年来对该地区开展了重力、磁法、电法、地震等地球物理综合调查,并取得较明显的进展[3-5]。目前1: 50万航空磁测已覆盖全区,重点地区开展过1: 10万、1: 5万航磁测量,针对矿集区开展过1: 5万、1: 1万地面高磁测量;另外,已完成1: 100万区域重力测量、1: 20万区域重力测量和1: 25万重力测量基本全覆盖。

总体来看,上述地球物理工作多限于地质体、构造带和大型断裂带的解译和推断,具体构造性质、活动特点及野外验证方面研究较少,综合方法在基础地质方面的应用还不够深入,导致很多具体地质构造问题没能有效解决。笔者近年来在大兴安岭浅覆盖区进行地质构造调查的过程中,利用重磁、露头野外地质调查等综合方法,重点对嫩江地区断裂构造进行了研究,对断裂的性质和活动规律进行了初步分析,深化了对这些地区的中、新生代地质构造的认识。本文以嫩江地区断裂构造调查为例,阐述重磁、露头野外地质调查等综合技术方法对断裂构造研究的实效性,为在大兴安岭浅覆盖区地质构造填图提供思路。

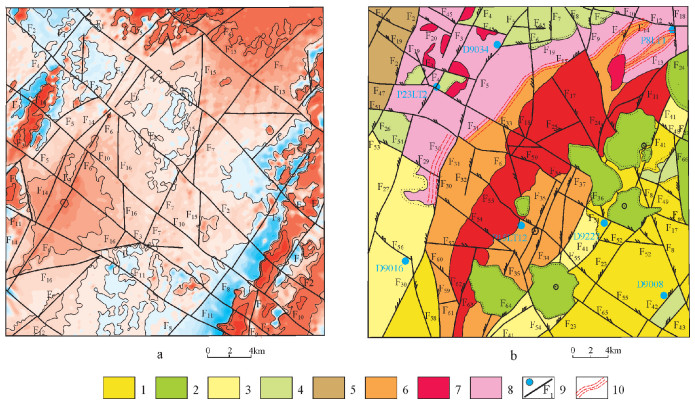

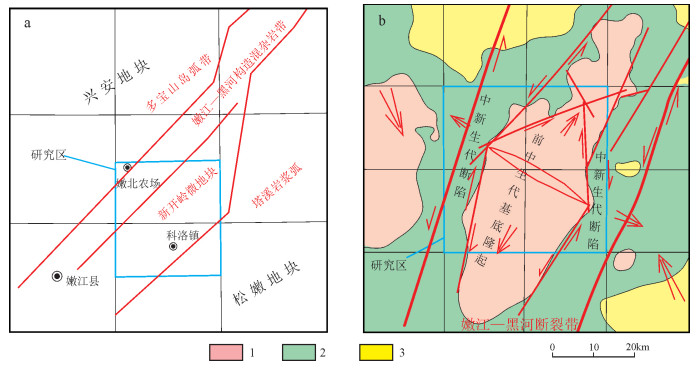

1. 区域地质背景

大兴安岭位于兴蒙造山带东北段,北起黑龙江省北部漠河,南至内蒙古赤峰市,全长逾1300km,宽200~400km。该地区主要经历了古亚洲洋构造域、古太平洋构造域和滨太平洋构造域的发展演化,多期次构造叠加改造,岩浆活动和沉积作用交替进行,形成了复杂的地质构造格局。古亚洲洋构造域主要表现为西伯利亚克拉通东南陆缘与华北克拉通北缘陆缘增生带的相向不对称增生演化,以陆缘增生或板块拼贴碰撞(洋-弧碰撞、弧-陆碰撞)为主,形成总体以微地块与造山带交织的极其复杂的地质结构[6]。滨太平洋构造域以发育板内造山、盆-山构造体系为主要特点,形成规模宏大的大兴安岭火山岩带。构造的复合叠加、强烈的岩浆活动及盆-山耦合发展,造就了大兴安岭丰富的矿产资源。嫩江科洛地区位于大兴安岭北段东坡,属于典型的浅覆盖区,大地构造位置上处于兴蒙造山带东段兴安地块与松嫩地块交汇部位(图 1-a),具体位于多宝山岛弧带和黑河蛇绿混杂岩带、新开岭微地块、塔溪岩浆弧的汇聚部位。黑河蛇绿混杂岩带和新开岭微地块呈NE向贯穿研究区,多期次的构造叠加作用强烈。研究区先后经历了中元古代结晶基底(新开岭微地块)演化、石炭纪—二叠纪陆陆碰撞造山(黑河蛇绿混杂岩带)演化、滨太平洋活动大陆边缘-陆内深大断裂剪切造山演化过程,各种构造叠加强烈,尤其是不同方向和期次的断裂构造十分发育,是研究大兴安岭地区构造演化的代表性地区之一。

2. 地质填图中断裂构造的识别与分析

2.1 重磁技术与断裂构造解释

物探方法具有高效低耗、间接探测深部地质信息的作用。可利用重磁场的特征及分布规律,推断出地质构造在深部的位置、形态及断裂的倾向等,在浅覆盖区地质调查中具有十分重要的作用。国内外许多学者在重、磁异常的理论与应用方面做了大量工作,并通过快速、直观的反复计算与修改取得很好的解释效果[5, 7-8]。另外,重、磁、电、地震等方法的综合应用,可起到相互印证的效果,能够提升解释结果的可靠性,尤其对大比例尺高精度的物探数据解释效果更加明显。本文主要利用嫩江科洛一带的1: 20万重力和1: 5万航磁资料对断裂构造进行解释和分析。

(1) 1: 20万重力场中断裂构造特征

重力多反映深部切割深度较大的断裂构造特征。从嫩江科洛一带的重力场(图 1-b)特征看,区域内重力高和重力低之间区别很明显,有2处重力高。从地表地质体分布上推断,2个重力高是2处基底的反映,低重力区为中新代盖层的反映,两者之间有明显的重力梯度带。2条NNE向大的重力梯度带位于不同构造单元接触带部位,是2处深大断裂带的反映,断裂之间的高重力区代表了古生代隆起,实际调查为一套构造片麻岩和糜棱岩,对应该区所处新开岭构造带位置(图 1-a)。从构造单元分析,2条NNE向大的重力梯度带相当于嫩黑构造拼贴带的边界断裂带。隆起的边部发育多条菱形展布的次级重力梯度带,分割了基底与盖层,相当于基底与盖层之间的断裂。NE向次级断裂带的西北部、东南部重力低值区代表古生代之后的沉降区,接受了中、新生代火山-沉积,而断裂围绕的基底为隆起区,推断隆起与断陷边界断裂的产状分别倾向NW和SE。中生代以来,断裂走滑伴随的拉分形成了地垒式构造格局。早、中侏罗世受蒙古-鄂霍次克洋闭合和伊泽奈吉板块向东亚大陆斜向俯冲作用的影响[9],嫩黑区遭受了NW—SE向的剪切挤压作用,造成多宝山岛弧带和塔溪岩浆弧之间的嫩江-黑河拼贴带活化,NE向深大断裂发生左旋走滑运动。在强烈的走滑剪切作用下,相邻块体挤压堆垛,导致断夹块隆起[10]。该区域在嫩江-黑河断裂的左旋走滑作用下,形成了一系列NE向、NNE向、NEE向、NW向、SN向等次生走滑剪切(挤压和拉分)断裂,在NEE向主走滑断裂和NE向、NNE向次生走滑断裂(里德尔剪切)的剪切作用下,嫩江-黑河断裂带沿线发生强烈的碎裂和脆、韧性变形。

(2) 1: 5万航磁方法解释的断裂构造

磁法技术对于查清第四系覆盖层下的基岩地质构造分布具有很好的指示作用。一般构造破碎带具有低磁特征,高磁背景下的条带状负磁异常多是线性构造带的反映。根据磁场特征推断,断裂构造的主要依据有以下几种[11-12]:①不同磁场的分界线;②线性异常带;③磁异常的梯度带;④串珠状异常带;⑤磁异常的突变部位、错动部位等。本文选择嫩黑构造拼贴带中与重力推断构造区重合的嫩江科洛一带断裂发育的1: 5万航磁异常区进行推断解释。

嫩江科洛一带横跨NE向嫩黑构造拼贴带。在航磁平面等值线图(图 2-a)上,总体以低缓的正磁场为主,西北和东南各有一条NE向正高磁场和负磁场梯度带。与构造地质图(图 2-b)对比分析可知,低缓的正磁场对应古生代隆起,正高磁场对应中、新生代岩浆岩带,负磁场对应中、新生代沉积盆地。从构造单元成因分析,2条正负磁场梯度带代表了构造单元分界断裂,与重力梯度带反映的嫩黑构造拼贴带的边界断裂位置十分吻合,相当于嫩黑拼贴带两侧的边界断裂。区域范围内还有多条NE向展布的线性梯度带,梯度带磁性特征明显,两侧负磁场与中部的正磁场界线截然,这与典型航磁异常显示的断裂构造磁性特征一致,包括不同磁场分界线、线性梯度带、串珠状异常的特征等。根据这些磁性梯度带,解译为隐伏断裂。沿断裂带方向展布的线性负磁场可能与断裂深部的破碎物质有关,正磁场则与后期的火山活动有关。负磁场磁性范围在-100~1000nT之间,局部见有-1800nT的极低负磁场区,这也是区内磁性场的最低值。根据其构造拼贴带的断裂性质,极有可能是构造运动将地下深部的基底物质带出。虽然地表未见出露,但其磁性场的极低磁性极有可能是该处基底物质受构造运动影响而发生了退磁化作用,使原本呈现负磁性特征的沉积原岩组分磁性值更低,且沿断裂带呈线性展布。

正磁场中的岩浆岩带解释为中、新生代火山活动的产物,根据火山口分布呈串珠状排列,且受限于断裂带的特征,推断其形成时间晚于该断裂运动,极有可能是断裂形成后,晚期岩浆沿断裂带薄弱处喷出地表导致,进一步证实该期断裂活动时间约在中生代早期或更早些。此外,在上述断裂带中,磁性场上还有3条NW向的线性梯度带,将NE向断裂带截断,呈雁列式排列。虽然该处梯度带磁性值特征不明显,但以该梯度带向嫩北农场方向延伸,可见延伸线两侧磁性场呈对称特征,且延伸线经过地区多为低磁场区或负磁场区,说明区内深部可能存在NW向隐伏断裂,且形成时间晚于NE向断裂。

2.2 野外露头中断裂构造验证

受覆盖层影响,嫩江科洛地区基岩出露很少,但同时因受多期次构造叠加作用,各类构造十分发育,尤其是中生代以来,断裂构造活动强烈,以发育不同方向和期次的断裂与节理为特点。主要断裂构造为NE—NNE向,次为NW向和近SN向,不同方向的断裂交错,构成一系列菱形块体。有限的基岩露头对于收集构造素材十分重要,笔者等在大兴安岭地区构造调查中,从微小裂隙、节理、断层入手,观察和分析了构造的样式、形迹、运动学特征,结合重磁解释和推断,研究了主要断裂构造的应力机制,总结了不同方向断裂构造的性质和区域构造应力场特征。

(1) NW向断裂

区域上NW向断裂总体表现较平直,并有锯齿状特点,显示张(扭)性断裂构造形迹特征,地貌上多表现为较窄的"U"形和"V"形谷和山鞍,遥感影像图上多见有断层崖,大的断裂在航磁等值线平面图上具有明显的梯度带和串珠状异常特点,大、小断裂基本上都切割了中生代及以前的地质体,说明断裂主要活动在中生代。NW向断裂多切割NE向断裂,早白垩世断陷盆地和中基性火山岩主要沿NNE向、NW向断裂就位(图 2),说明断裂活动的时间主要为早侏罗世—早白垩世。与NE向断裂交会处发育新生代火山,暗示该方向的断裂具有多期次活动的特点。

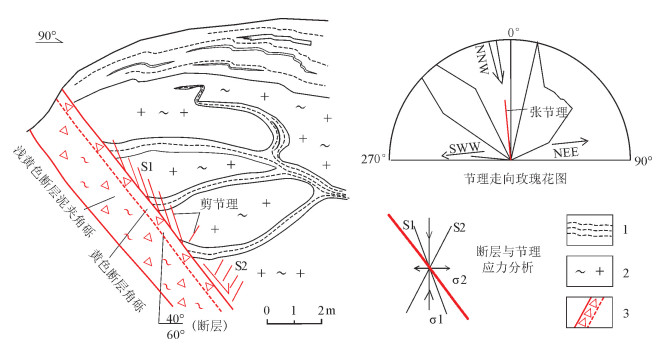

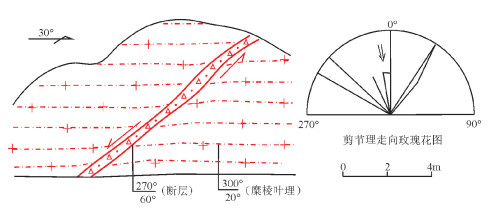

嫩江县科洛一带P15LT12新开岭岩群片麻岩中发育NW向正断层(图 3),倾向NE,宽度18~ 22m,断层破碎带主要由黄色-浅黄色棱角状断层角砾和断层泥组成,靠近下盘发育断层泥,靠近上盘发育厚度为50cm的断层破碎带,上盘岩石发育2组剪切破裂(S1、S2),低角度的S1剪切破裂指示断层上盘下掉,为正断层,同时上盘片麻岩靠近断层部位发生小的拖拽褶曲,也显示上盘下降、下盘上升的特点,从断层与剪切破裂的应力组合分析,该地区遭受了垂直方向挤压和NE向水平拉伸应力作用,为张性断层。地点相当于F55断裂和航磁解释F10断裂中段。该断裂附近伴生有大量的破裂,多以剪切破裂为主,局部伴生张破裂,剪切破裂走向以NW向、NE向居多,NWW向和SN向次之,显示了NNW—SSE向、NW—SE向的主压应力特点,张破裂走向主要为NW—NWW向,反映了SWW— NEE向、SW—NE向引张应力场特征,2种破裂和NW向断裂反映的区域构造应力机制吻合。

科洛北西D9016点下白垩统甘河组安山岩中发育2条NW向张性断裂(图 4),倾向NE,宽度分别为0.5m、7.5m。产状为30°∠40°的断层由断层破碎带和密集破裂带构成,破碎带由黄色棱角状断层角砾和断层泥组成,断层面呈舒缓波状,且发育阶步擦痕。阶步擦痕显示,该断层为上盘下降的正断层,断层泥发育在断层破碎带中间,其中有少量棱角状断层角砾。断层下盘发育多组同向或近同向密集破裂带,与断层产状近平行,裂隙间距为3~ 5cm,破裂面较粗糙,且不连续,具张性破裂特点。产状为25°∠75°的断层由断层角砾及泥质组成,断层角砾呈棱角状,具有张性断层角砾特征,断层泥充填在断层角砾周边,断层面粗糙,显示张性断裂特征。断裂附近伴生有大量的剪切破裂,走向以NW向、NE向居多,NNE向和SN向次之,显示了NNW—SSE向的主压应力特点。从2条断层与剪切破裂、张性破裂的应力组合上分析,该地段遭受了NNW—SSE向挤压,显示NEE—SWW向水平拉伸应力作用。该地点相当于F56和F58断裂交会部位(图 2),NNW—SSE向挤压应力也佐证了F56和F58断裂兼有右旋走滑的张扭性特点。

(2) NE—NNE向断裂

NE—NNE向断裂多呈疏缓波状,断层面多较平直,多发育擦痕等线状构造,显示压(扭)性断裂构造形迹特征,地貌上多表现为较宽广的"U"形沟谷和山鞍,大的断裂在航磁等值线平面图上具有明显的梯度带特点,大小断裂基本上都切割了中生代及以前的地质体。从NE向断裂影响的地质体分析,NE向断裂最早控制了晚侏罗世侵入岩的产出及分布,是制约晚侏罗世侵入岩就位的主要构造,说明其形成时代早于晚侏罗世;早白垩世地层及火山岩也沿其展布,其又是控制早白垩世地质体的主要构造,晚白垩世嫩江组沿其边部分布,表明该方向断裂又是区内控制盆地的主要构造。该方向断裂多表现为左旋走滑和压扭性特点。

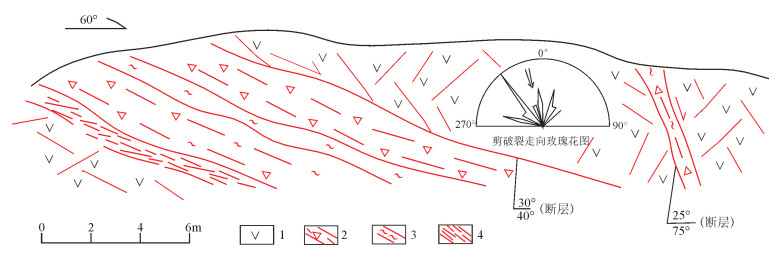

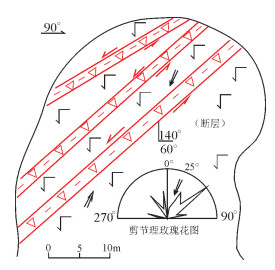

柏根里一带P23LT2构造点甘河组中基性火山岩发育一条NE向逆断层和大量剪切破裂(图 5),断层倾向NW,宽度0.6m,由黄色断层破碎带构成,破碎带主要由次圆状-次棱角状断层角砾和砂组成,具挤压断层角砾特征。剪切破裂玫瑰花图显示,主压应力方向为NNW—SSE向,与该点逆断层组合应力为NNW—SSE向挤压,玫瑰花图显示主压应力方向与NE向逆断层的走向有一定交角,导致该方向断层普遍具左旋走滑特征,总体表现为压扭性特点。该点附近的F2、F4、F5和航磁解释F2、F5区域断裂均具有该应力特征(图 2)。

石头沟子南D9227点甘河组玄武安山岩中发育3条NE向左旋走滑断层与多组剪切破裂(图 6),且断层宽度接近,在3.6~5.5m之间,倾向SE,走向NE,3条断层均由中间的断层破碎带和边部的黄色断层泥组成,断层泥厚0.1~0.3m,断层角砾多呈次棱角状-次圆状,具压性断层角砾特征,断层边部岩石碎裂较严重,局部发生水解,形成灰白色玄武安山岩,说明断裂活动较强。露头发育大量剪切破裂,玫瑰花图显示主压应力方向为NNE(25°)—SSW向,该应力方向使3条断裂发生NE向左旋剪切作用,表现为压扭性特征。该点附近的F22、F23、F41和航磁解释F8区域断裂具有该应力特征(图 2)。

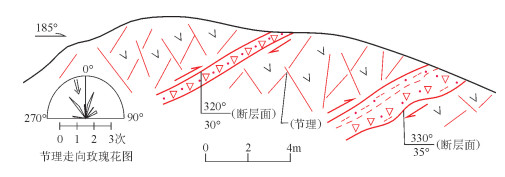

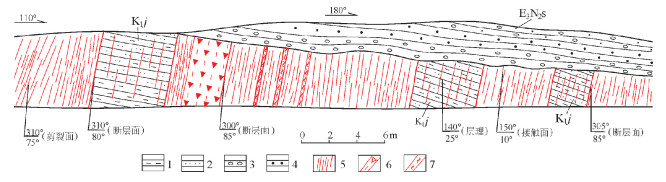

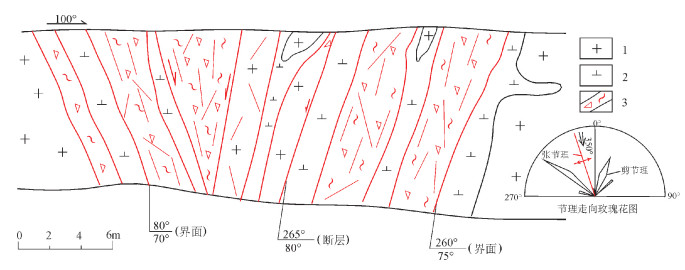

平顶山东D9008点下白垩统九峰山组沉积岩中发育NE向压扭性断裂带和剪切破裂(图 7),断裂带由一系列断层破碎带、断层泥和密集剪切破裂带构成,3种构造产状基本相同,均呈NE走向,倾向NW,倾角陡立。破碎带和断层泥发育在断裂带中间,两侧为密集剪切破裂带,显示断裂带中间构造作用强、两侧弱的特点。断层角砾呈次棱角状-次圆状,粒度大小多为2~16mm,具有挤压变形特征;断层泥在断层角砾周围发育,粒度小于2mm;断层面较光滑平直,发育斜向擦痕,有斜冲特征。剪切破裂在露头中非常发育,部分区域遭受应力作用,构成剪切破裂密集带或断层(泥),向断裂带中部与破碎带、断层泥逐渐过渡,剪切面上可见斜向擦痕,显示走滑和斜冲特征。该点相当于F42 NE向压扭性断裂通过处,露头中的构造形迹组合特点与F42断裂和航磁解释F9左旋走滑压扭性机制吻合(图 2)。露头中断裂构造只发育在下白垩统九峰山组沉积岩中,九峰山组及其内部的脆性构造均被渐新统—上新统孙吴组角度不整合覆盖,说明露头中断裂构造活动的时间应在早白垩世之后,渐新世之前。

(3) 近SN向断裂

研究区近SN向断裂呈锯齿状,规模多较小,断层面较平直,地貌上多表现为较窄的"V"形沟谷。近SN向断裂多与NE向、NW向区域断裂伴生,且大多切割了NE向、NW向区域断裂和晚白垩世以前的地质体,局部与NE向、NW向区域断裂相互交错,说明断裂的主要活动期应为白垩纪。以往认为近SN向断裂属区域上NE向、NW向断裂的低序次或从属断裂,从区域上近SN向断裂的规模和与NE向、NW向断裂交错分布看(图 2),受区域上NE向、NW向断裂活动的局部构造应力控制更加明显,即在区域上中生代统一构造应力作用下,由NE向、NW向断裂活动派生而成,应力性质变化较大,主要受寄主断裂制约。其与NNE向、NE向、NW向、NWW向断裂交会处发育很多新生代基性火山岩,说明该方向断裂具有多期次活动特点。

嫩江县交通青年点北东侧D9034点早石炭世糜棱岩化花岗岩中发育SN向张性断层与多组剪切破裂(图 8),SN向张性断层的规模较小,宽度为0.4m,倾向W,走向SN,断裂面呈疏缓波状,呈断层破碎带状产出,断层角砾呈棱角状,具有张性角砾特征,截切了两侧的糜棱叶理,两侧糜棱叶理对比显示上盘下降的正断层特征。露头中的剪切破裂走向玫瑰花图显示主压应力方向为近SN向,组合应力反映该区遭受了近SN向挤压,近EW向拉伸应力作用,证实该断裂为张性断层,主压应力与断层走向略有交角,说明近SN向断层略具走滑特征。该点构造应力与附近的NNE向F4、F5和航磁解释F5、F6左旋走滑断裂应力机制吻合(图 2),显示同构造派生断裂特征。

孙家北侧PM8LT1早石炭世花岗岩中发育5条近SN向断层破碎带及6条闪长岩脉(图 9)总体构成一条近20m宽的构造破碎带。5条近SN向断层规模均较小,宽度为0.1~0.4m,由断层泥和断层角砾组成,棱角状断层角砾显示张性断裂特征。闪长岩脉沿近SN向裂隙侵位,说明在伸展背景下诱发了相对深源的中性岩浆上升侵位(构造脉岩),佐证了断裂的拉张性质。该点相当于F18断裂通过位置(图 2),NWW—SEE向拉张应力场与附近的NNE向F10、F11左旋走滑断裂应力机制吻合,显示NNE向左旋走滑派生NWW—SEE向拉张应力特征。断裂附近伴生有大量的破裂,多以剪切破裂为主,局部伴生张破裂,剪破裂走向以NW向、NE向居多、NWW向和SN向次之,显示了NNW—SSE向的主压应力特点,张破裂走向主要为NW— NNW向,反映了SWW—NEE向引张应力场特征,2种破裂、断裂及构造脉岩反映的区域构造应力机制吻合。

3. 结论

通过1: 5万航磁、1: 20万重力和野外露头构造调查及验证,获得了较完整、可靠的构造资料,对区域构造带、断裂构造推断解释具有较明显的效果。根据1: 5万航磁特征可以解释出不同期次的断裂,尤其是控制盆地和岩浆岩带的切割较深、规模较大的断裂。1: 20万重力资料可以反映出不同构造单元之间和重要构造带边界深大断裂的位置、倾向等。重磁方法的综合应用,起到了相互印证的效果,提升了解释成果的可靠性。野外露头调查能够具体地分析断裂构造的性质和活动规律,并能对重磁解释的断裂构造进行验证。研究区内1: 20万重力异常图中推断出的深大断裂在1: 5万航磁图中同样具有明显的反映,两者的位置偏差能够判别断裂构造深部的变化特征,重磁推断和解释的断裂构造在野外露头观察中多能发现构造变形特征。例如,综合嫩江科洛地区重磁场特征、不同方向和性质的断裂构造及裂隙的应力,推断该地区在中生代主要遭受了总体为近SN向的挤压作用,近EW向表现为相对被动伸展。研究区总体构造方向为NE向,构造变形带以压性为主,SN向和NNW向断裂构造多为张性和右旋走滑张扭性,总体反映区域主压应力方向为NNW—SSE向。结合区域构造背景,中生代受蒙古-鄂霍次克洋闭合和伊泽奈吉板块向东亚大陆作斜向俯冲作用影响,嫩江科洛地区遭受了NNW—SSE向的挤压剪切作用,在强烈的走滑剪切作用下,先期地质体内发生强烈的变形,形成规模较大的NE向构造变形带。

综上所述,对断裂构造的重磁推断解释-野外露头调查验证是一个从宏观到微观的构造研究过程,多角度收集、利用重磁资料和野外露头中的构造信息,能更客观地分析不同期次和规模的断裂构造特征,并能有效地建立区域地质构造格架。如有条件,还可利用地面高磁、地震、电法、遥感等资料,重磁电等方法可反映地下不同深度地质体和构造的变化,对不同级别构造样式的产出状态均有一定判别,遥感和地质调查能够直观地反映浅部地质构造特征,综合利用地质、物探、遥感等资料,将会获得三维空间的地质构造和矿产信息。目前,国内一些地区利用综合方法已经取得很好的进展和成果。因此,在浅覆盖区地质填图中加强综合方法运用更能起到事半功倍的效果。

致谢: 成文过程中中国地质科学院地质研究所李锦轶、张进教授提出了许多保贵意见,野外工作中得到了李锦轶、胡道功教授的细心指导,特此致谢。 -

-

李锦轶, 莫申国, 和政军, 等.大兴安岭北段地壳左行走滑运动的时代及其对中国东北及邻区中生代以来地壳构造演化重建的制约[J].地球前缘, 2004, 11(3):157-168. http://www.cqvip.com/QK/98600X/2004003/10851976.html 王洪波, 杨晓平, 大兴安岭北段新一轮国土资源大调查以来取得的主要基础地质成果与进展[J].地质通报, 2013, 32(2/3):526-532. https://www.wenkuxiazai.com/doc/8793cf0a312b3169a451a49e.html 郭奎城, 王磊, 金哲岩.物化探方法在黑龙江古金厂地区水系沉积物异常查证中的应用[J].世界地质, 2010, 29(2):336-341. http://www.cqvip.com/qk/94166X/201002/34363179.html 孔繁辉, 王天意, 宋晓东, 等.综合方法找矿在内蒙古吉尔敖包多金属矿勘查中的应用[J].地质调查与研究, 2010, 33(2):108 -114. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=qhwjyjjz201002005 王海燕, 焦新华, 吴燕冈.内蒙古阿龙山区域地质填图中的重磁联合人机交互解释[J].物探与化探, 2005, 29(1):16-18. http://industry.wanfangdata.com.cn/yj/Magazine?magazineId=wtyht&yearIssue=2005_1 范正国, 方迎尧, 王懋基, 等.航空物探技术在1: 25万区域地质调查中的应用[J].物探与化探, 2007, 31(6):504-509. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=wtyht200706006 张文斌.高精度航空物探测量在地质填图中的应用[J].物探与化探, 2004, 28(4):283-286. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=wtyht200404001 丸山茂德, 濑野澈三. 沈步晚译. 日本列岛周围的板块相对运动和构造运动[J]. 国外地质, 1997, 3: 1-9. 杨巍然, 杨森楠, 等.造山带结构与演化的现代理论和研究[M].武汉:中国地质大学出版社, 1991. 管志宁.地磁场与磁力勘探[M].北京:地质出版社, 2005. 王富群, 刘国栋.根河高磁资料在划分岩性与断裂构造中的应用分析[J].中州煤炭, 2013, 5:29-31. http://www.cqvip.com/QK/96842X/201305/45973187.html 史俊波, 康孔跃, 张辉善, 等. SPOT5数据在西昆仑麻扎构造混杂岩带填图中的应用[J].国土资源遥感, 2016, 28(1):107-113. doi: 10.6046/gtzyyg.2016.01.16

下载:

下载: