The influence of land reclamation in Tianjin Binhai New Area on the environment of shallow groundwater in coastal lowland

-

摘要:

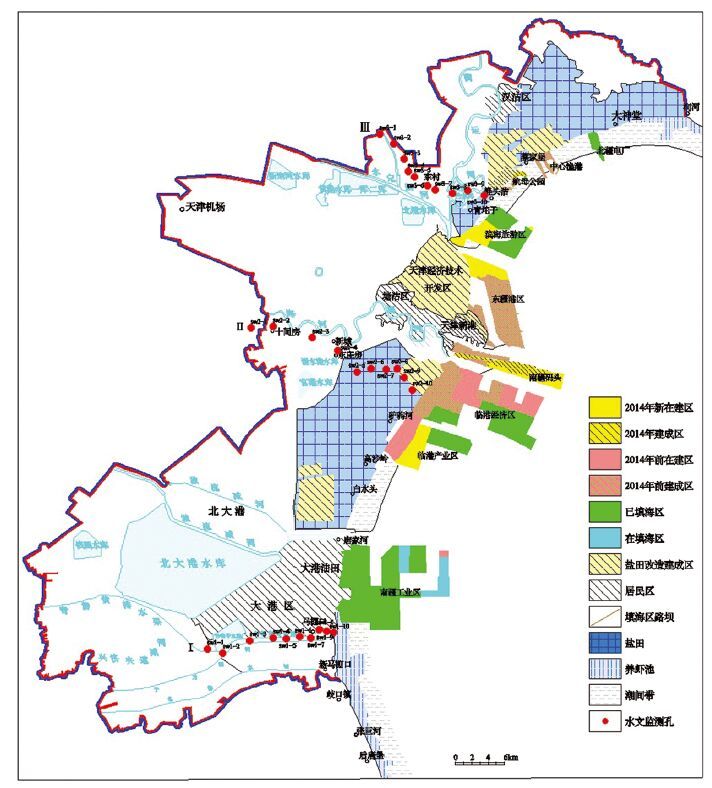

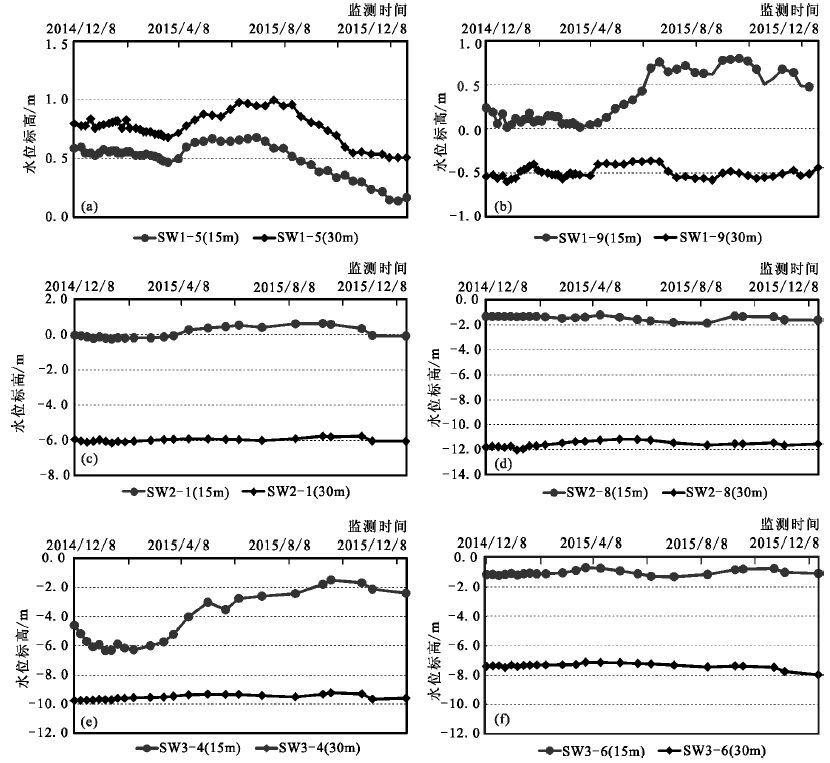

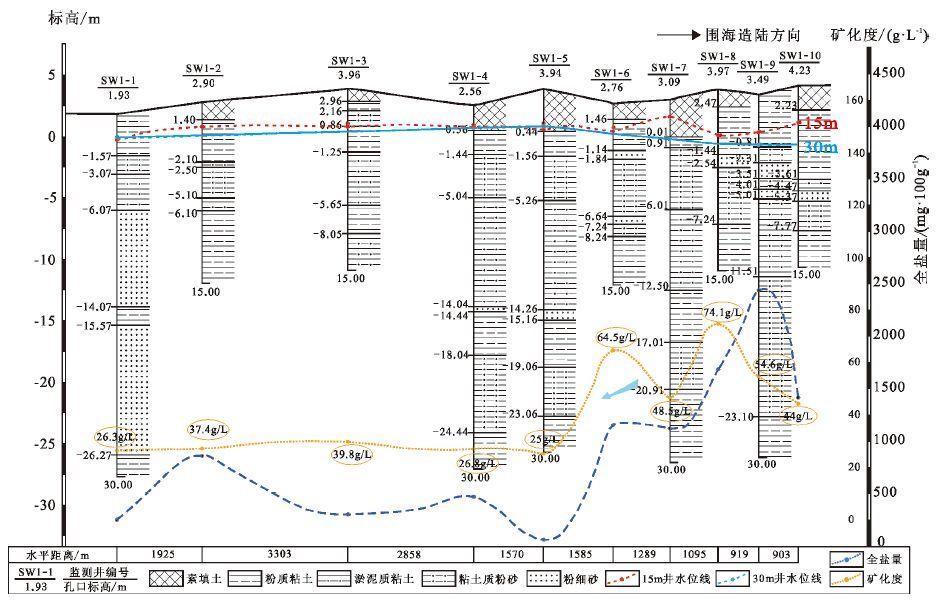

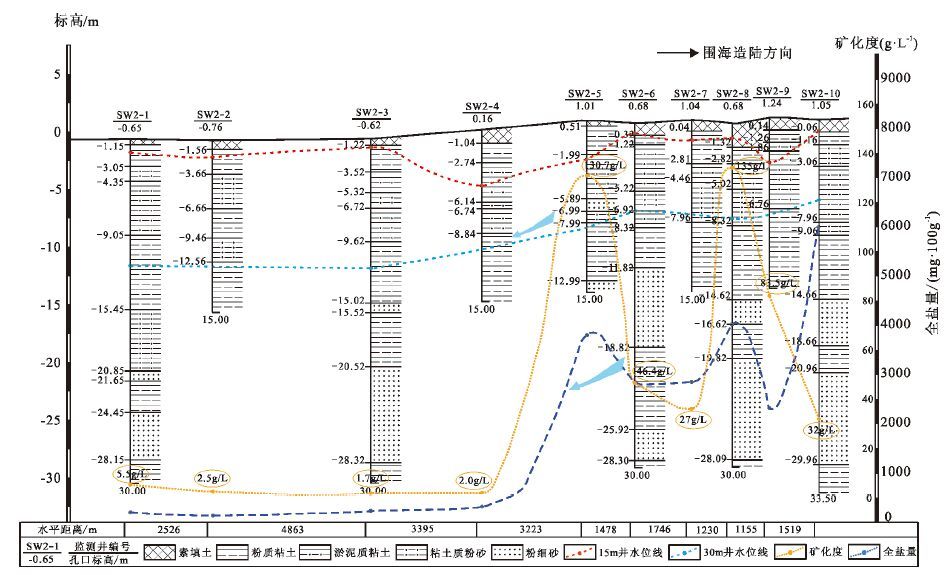

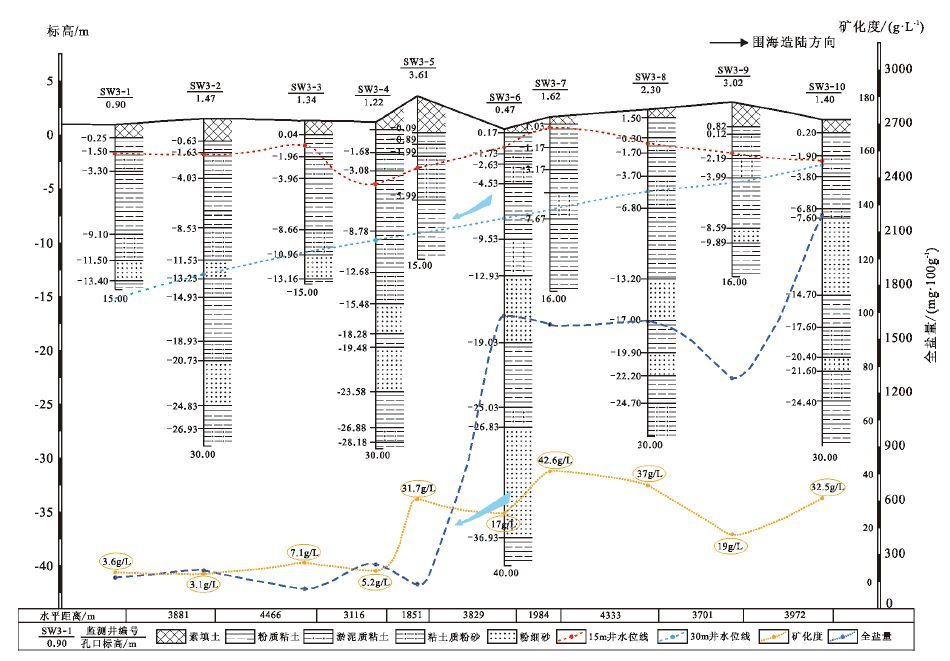

天津滨海新区被提到国家总体发展战略后,随着经济持续发展、城市化进程不断加速及产业转移,进行了大规模围海造陆,在拓展土地空间的同时,也造成了相当多的环境问题。利用滨海新区由陆到海的3条水文地质剖面获取的地下水动态变化监测数据和土壤含盐量测试结果,开展了围海造陆对沿海低地浅层地下水环境的影响研究。结果显示:①受围海造陆影响,对应的沿海低地浅层水位已经出现由陆到海逐渐增高的现象,造成地下水位反向倾斜,阻碍了地下水径流和排泄;②由陆到海浅表土壤全盐量出现逐渐增高的特征,在浅层地下水反向径流作用下,东部区域大量的盐分将被携带至沿海低地,使沿海低地盐渍化程度加重,严重影响到湿地保护和生态建设;③围海造陆对海岸带生态环境的影响是一个长期缓慢的过程,应持续监测近岸海域和陆域沿海低地生态环境的变化情况,以便提出合理的修复建议。

Abstract:Since Tianjin Binhai New Area was incorporated in the national development strategy, the construction of this new area has increased the landuse and hence caused considerable environmental problems as a result of large-scale land reclamation with sustainable development of economics and acceleration of urbanization and industrial transfer. In this study, the authors used three hydrogeological sections from the land to the sea to obtain the monitoring data of groundwater dynamic variations and soil salt contents, and discussed the environmental consequences of shallow groundwater in coastal lowland influenced by land reclamation. Overall, three conclusions have been reached: (1) Under the influence of land reclamation, the shallow water level in coastal lowland has gradually increased from the land to the ocean, causing the reverse tilt of groundwater level, which hinders the groundwater run off and drainage; (2) The salt content of topsoil gets higher from the land to the sea, and a large amount of salt is carried from eastern regions to the coastal lowlands, which makes the salinization more serious and wrecks the wetland protection and ecological construction; (3) Land reclamation impact on the ecological environment of the coastal zone is a long slow process, and hence a continuous monitoring mechanism of the ecological environment changes in the coastal lowlands and waters should be set up so as to put forward reasonable suggestions for rehabilitating the ecosystem.

-

早中新世后,随着青藏高原隆升,亚洲季风增强,中国北方大部地区逐渐脱离原有的行星气候控制的干旱气候状况,向今天的暖温带季风气候系统转变[1-2],其生态系统也由原来的草原及荒漠草原为主的植被景观,转变为森林草原-落叶阔叶林为主[2]。亚洲季风区的典型暖温带植被系统不仅对全球周期性气候变化具有明显的指示意义,而且对过去数百万年时间的气候转型具有较好的响应,因此,是近年来研究过去全球变化的重点[3-4]。

晚新近纪以来,全球气候经历了几次重要的调整过程,其中最重要的就是中更新世时期全球气候格局的调整,又称中更新世转型[5-6]。其特征为从“高频低幅”的早更新世气候向中更新世以来“低频高幅”的气候波动,其气候变化周期由40ka的地轴倾斜度周期,转变为100ka 的轨道偏心率周期[7]。期间全球气候降温,陆地表面大部分地区因此变得更加寒冷干燥,冰期时,形成北美、欧洲的冰盖,非洲撒哈拉沙漠形成,亚洲内陆环境进一步干旱化,冬季季风强度增加等[7-9]。研究中更新世气候格局的重新调整,以及转型前后气候周期性对华北地区植被的影响,有利于了解不同区域植被对全球气候环境变化的响应特征,为研究重大气候转型中的生态环境效应提供重要对比参照物[10]。

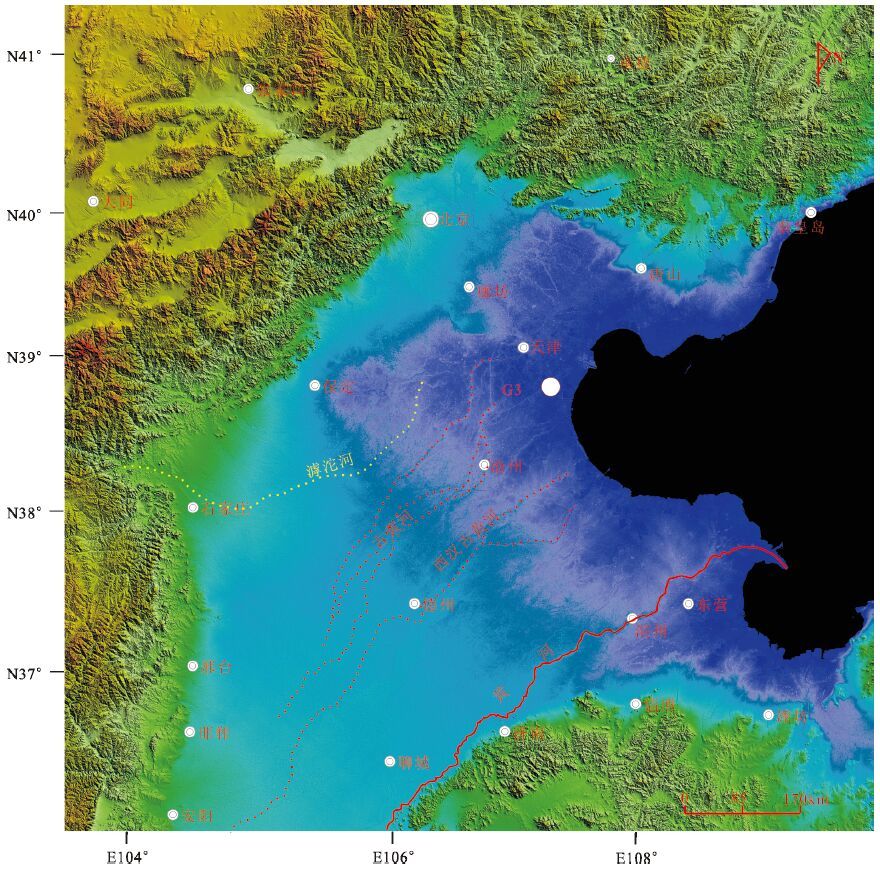

华北平原主要包括淮北平原、黄河平原和海河平原三大区块,位于中国北方地区的东部,属典型的季风区。华北平原北部海河下游地区的凹陷盆地中沉积了厚度大于5000m 的新生带地层[11],其中第四系厚280~410m,最厚约450m。目前,基于这些新生带地层,华北地区的古植被研究已有较多积累,如河北黄骅HB1、衡水HS1 及天津CQJ1 孔花粉谱[12-14],天津G2 孔[15]。但是由于地层中花粉鉴定数量偏少、地层年代学不完善,以及区域地貌、沉积环境等多元因素的影响,用高质量孢粉数据来探讨更新世以来华北地区植被转型与气候变化问题的研究并不多见。本次研究利用华北地区东部天津滨海新区沉积凹陷中G3 钻孔的岩心材料,通过古地磁年代序列及较高质量的孢粉分析数据重建区域植被历史,并结合已有的植被重建资料,探讨第四纪以来华北地区的植被演变特征及气候变化过程。

1. 研究区自然地理概况

位于北纬32°~40°、东经114°~121°的华北平原是中国东部最主要的平原,平均海拔低于50m,由黄河、海河、淮河等带来的泥沙沉积而成。华北平原属暖温带季风气候,四季变化明显,冬季寒冷、少雪;春季干旱,夏季气温高、湿度大、降水集中;全年平均气温8~15℃。年平均降水量南部淮河区800~1000mm,黄河下游600~700mm,海河下游为500~600mm,年降水量分配不平衡,多年平均水面蒸发量为1625mm,降水随季节变化显著,冬、春季少,夏季集中[16]。

研究区自然植被主要由暖温带落叶阔叶林组成。在现代植被中,阔叶类的落叶栎(Quercus)植被组成受纬向的温度效应控制非常明显,在南部为麻栎(Quercus acutissima)、栓皮栎(Quercus variabilis),向北逐渐过渡为蒙古栎(Quercus mongolica)和辽东栎(Quercus liaotungensis)。针叶类以松属(Pinus)占主要地位,以赤松(Pinus densiflora)为主。另外常见温带的枫桦(Betula costata)、五加(Eleutherococcussenticosus)、核桃楸(Juglans mandshurica Max.)、椴属(Tilia)等。华北平原,尤其是海河平原,湖泊和沼泽广布,沼泽植被以芦苇(Phragmites)、香蒲(Ty⁃pha)、水葱(Scirpus)、苔草(Carex)等为主[17]。

全新世晚期以来,由于人类活动的持续加强,华北地区原生落叶阔叶林遭到大规模破坏,形成了今天普遍的灌丛及灌丛草原,其中灌木以荆条、酸枣为主,草丛以黄背草和白羊草为建群种。

2. 研究材料与研究方法

2.1 钻孔地理位置与磁性地层

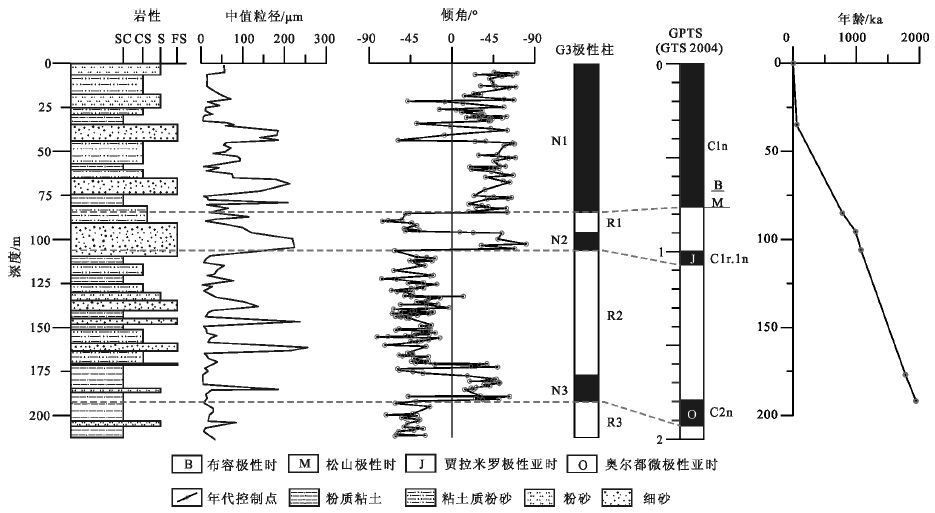

天津G3 钻孔(孔口坐标:北纬117°25′59.5″、东经38°49′57.6″)位于华北平原东部天津滨海地区的海河南侧,构造上属于黄骅坳陷中的板桥凹陷。孔口高程2.65m,孔深905m(图 1)。岩心直径100mm,全孔取心率90.0%以上。因此,取心率和岩心状况满足磁性地层学及其他研究的要求。

G3 孔200m 以上磁性地层中共有6 个极性段,包括3 个正极性段(N1~N3)和3 个负极性段(R1~R3),正极性段分别为N1(0~85.0m)、N2(95.5~105.9m)和N3(177~191.8m),负极性段分别为R1(85.0~95.5m)、R2(105.9~177.0m)和R3(191.8~212.5m)。其中N1(0~85.0m)以正极性为主,并且包含明显的全新世海相层,对应布容极性时(Brunhes),故确定N1(0~85.0m)对应C1n(0~0.781Ma)。85.0~212.5m(R1~R3)以负极性为主,对应松山极性时(Matuyama),其中,N2(95.5~105.9m)对应C1r.1n(0.988~1.072Ma),为贾拉米罗(Jaramillo)正极性亚时,奥尔都微(Olduvai)正极性亚时持续事件长,且强度大,在渤海湾沿岸其他钻孔中亦有出现,因此推断N3(177~191.8m)对应C2n(1.778~1.945Ma),为Olduvai正极性亚时(图 2)。

2.2 花粉分析方法

天津滨海新区大港G3 钻孔花粉样品取样深度在0~905m 之间,取样间隔岩性为粘土、亚粘土、亚砂土和砂。每个样品重量为100g,经盐酸和氢氟酸处理、直径7μm 筛网筛选提取花粉化石。花粉鉴定统计在400 倍日本OLYMPUS 光学生物显微镜下进行,每个样品鉴定统计的花粉数是观察统计3 个玻片以上得到的。

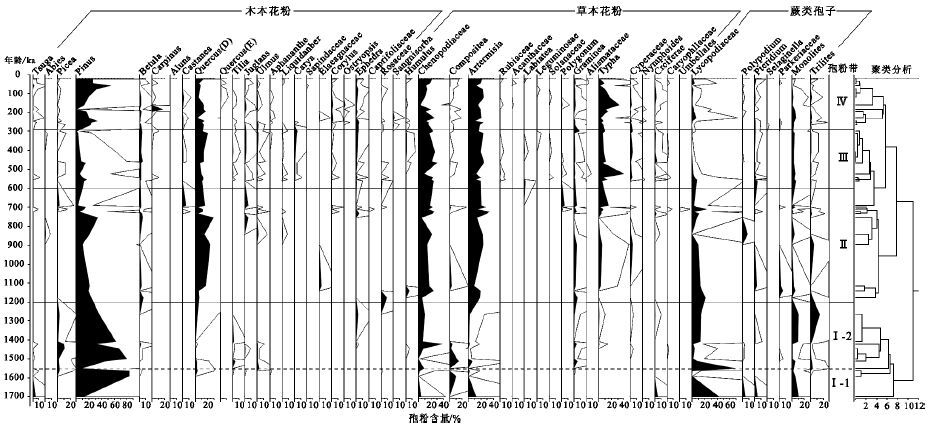

在取得的165 个样品的大部分中发现了花粉化石,但仅在160m 以上发现连续而丰富的花粉,160m以下花粉数量稀少,绝大多数样品中不足50 粒。160m 以上共42 个样品中花粉相对丰富,其中绝大多数样品鉴定粒数高于100 粒,样品平均粒数为218粒。本文选择具有连续有效花粉数据的0~160m 地层(0~1.7Ma),用Tilia 软件对花粉图谱进行百分比图谱的绘制(图 3)。

2.3 研究结果

在42 个有效样品中,共鉴定了9167 粒花粉,分属48 个科属。其中针叶乔木花粉有铁杉属(Tsu⁃ga)、冷杉属(Abies)、云杉属(Picea)和松属(Pinus),落叶阔叶乔木花粉有桦属(Betula)、鹅耳枥属(Car⁃pinus)、桤木属(Alnus)、栗属(Castanea)、落叶栎属(Quercus)、椴属(Tilia)、胡桃属(Juglans)、榆属(Ul⁃mus)、糙叶树属(Aphananthe)、枫香属(Liquidanber)、山核桃属(Carya)、无患子科(Sapindaceae),灌木植物花粉有嚼床科(Acanthaceae)、胡秃子科(Elaeagna⁃ceae)、榛属(Corylus)、虎榛子属(Ostryopsis)、麻黄属(Ephedra)、忍冬科(Caprifoliaceae)、蔷薇科(Rosace⁃ae)。草本植物花粉有旱生的地榆属(Sangnisorba)、葎草属(Humulus)、藜科(Chenopodiaceae)、菊科(Compositea)、蒿属(Artemisia)、茜草科(Rubiace⁃ae)、唇形科(Labiatea)、豆科(Leguminosae)、茄科(Solanaceae)、蓼属(Polygonum)、十字花科(Crcife⁃rae)、石竹科(Caryophllaceae)、伞形花科(Umbella⁃les)等,水生植物有禾本科(Gramineae)、泽泻科(Alismataceae)、香蒲属(Typha)、莎草科(Cyperace⁃ae)、荇菜属(Nymphoides)。蕨类植物孢子有石松科(Lycopodiaceae)、水龙骨属(Polypodium)、凤尾蕨属(Pteridium)、卷柏属(Selaginella)、水蕨科(Parkeria⁃ceae)、单缝孢子(Monolites)和三缝孢子(Trilites)。

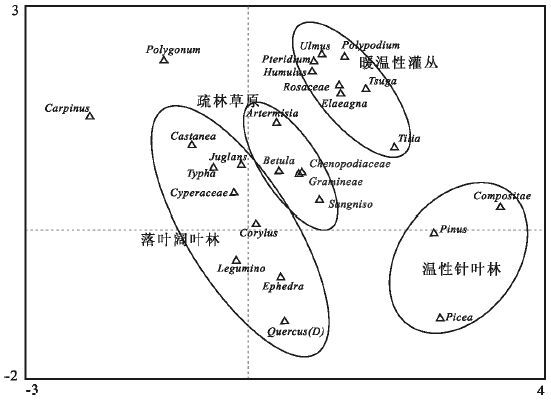

通过Canoco 4.5 软件对G3 孔中孢粉属种排序(图 4),发现所有属种可分为4 个类群:①以云杉、松为代表的温性针叶林;②以栎属、榛属、栗属、胡桃等为主的落叶阔叶林;③以蒿属、藜科、禾本科和桦属为主的草原及疏林草原;④以榆属、蔷薇科、胡颓子和铁杉为主的暖温性灌丛。根据属种的分布规律推断,图 4 中第一主轴(横轴)指示湿度,第二主轴(纵轴)指示温度。

如图 3 所示,根据孢粉聚类分析结果,将G3 孔中花粉百分比图谱分为4 个带。

(1)孢粉带Ⅰ:松属-云杉属-藜属-菊科-蕨类组合(1.6~1.2Ma)

乔木平均为58.6%,以松(12.7%~84.2%)和云杉(0~10.6%)为主,早期有少量铁杉,后过渡为云杉,此外还包含含量较低的栎属、榆属、椴属、桦属、胡桃属等常见暖温性阔叶乔木;草本中藜科最多,平均为8.1%,菊科含量平均4.3%,最高14.3%,蒿属含量少于菊科,平均仅2.8%。蕨类孢子在本带含量较丰富,以石松为主,另外还有水龙骨、凤尾蕨等蕨类。

本段组合指示暖温带针阔叶混交林的特点,其中松属为主要建群种,其花粉的突出代表性使松属在此时具有绝对优势。其中重要的变化在1.5Ma 前后,针叶林成分由铁杉向云杉转变的过程,显示一次降温事件,由此又可以划分出2 个阶段,即Ⅰ -1(1.6~1.5Ma)和Ⅰ -2(1.5~1.2Ma)。草本组合显示,1.5Ma 以前,菊科含量较高,而到后期,禾本科含量逐渐增加,菊科花粉基本消失,显示了区域草地环境由湿转干的过程。

(2)孢粉带Ⅱ:松属-栎属-藜-蒿组合(1.2~0.7Ma)

本段乔木花粉整体比例下降,松属比例由上段的平均51%下降至15%左右,云杉、铁杉等针叶树基本消失,但落叶栎属比例由带Ⅰ的1.2%,显著上升为13.0%,同时桦属花粉也显著增加,另有少量栗属、榆属、胡桃属等阔叶树。草本花粉组成也发生重要改变,藜科、蒿属比例大幅度增加,并伴随禾本科与香蒲属花粉的增加。蒿属平均值由原来的2.7%增加为20.7%。

本段孢粉组合指示暖温带落叶阔叶林的植被特征。草本花粉,尤其是蒿属的比例大幅度增加,显示华北地区在该阶段林地消退与草原发展,指示该时期气候干旱化。

(3)孢粉带Ⅲ:栎属-松属-藜-蒿-香蒲组合(0.7~0.3Ma)

本段乔木花粉比例最低,松属平均值由15%进一步下降,栎属略有下降,伴随较多的桦属与少量云杉属、铁杉属,并出现了零星的枫香属、山核桃属花粉。草本中藜科和蒿属依然占据主导地位,显示草原继续发展,而香蒲比例大幅度上升,显示周边地区湖泊湿地的扩展。本段孢粉组合指示疏林草原的植被景观,同时,湖泊湿地开始大规模发育。

(4)孢粉带Ⅳ:松属-栎属-藜-蒿-香蒲组合(0.3~0Ma)

本段针叶乔木花粉比例回升,松属增加至22.1%,云杉、铁杉花粉含量也有显著增加,而阔叶类乔木比例下降,栎属略微下降,枫香属、山核桃属消失,出现少量椴属、栗属、榆属、胡桃属等阔叶树。草本主要变化为藜科比例下降和香蒲比例升高。本段孢粉组合指示以暖温带落叶阔叶林为主的植被景观,湖泊湿地持续发育。

3. 讨论

3.1 演变趋势

中更新世气候转型期间,全球冰量整体增加了约15%,平均温度显著下降。对于其转型时间,大部分研究显示其大约开始于1.2Ma[6],另一些研究认为稍晚,在约1.05Ma,或是0.9Ma 前后,另外有人认为这种转型也可能是以一种渐进的方式进行的,始于1.2Ma,到约0.6Ma 才完成转型[18]。

G3 孔指示的中国华北平原地区中更新世植被转型期,对应上述的孢粉带Ⅱ,显示华北地区植被转型开始发生于1.2Ma,主要表现为林地减少,喜湿的针叶林比例下降,较为干旱的落叶阔叶林增加,同时藜科、蒿属、禾本科等草地面积显著增加。这种变化在1.2Ma 左右的某个时间点发生,大致相当于深海O 同位素36 阶段。

黄骅HB1、衡水HS1、天津CQJ2 孔、天津G2 孔的1.28~2.80Ma 为暖温带落叶阔叶林的景观,整体上较暖湿。1.28Ma以来,典型暖温带阔叶乔木花粉比例减小,华北平原草地扩张,而黄骅HB1 孔与衡水HS1 孔在中更新世前后也发生了类似事件[12-15]。

尽管由于孢粉数据分辨率的问题,所有这些钻孔的花粉百分比变化在时间上没有完好吻合,但是1.2Ma 前后,中更新世转型期推动华北平原地区植被整体向干旱类型发展是具有普遍性的。

此后,大约在0.7Ma 前后又发生一次重大转型,林地进一步退化,区域植被由原来的落叶阔叶林向疏林草原转变,对应深海O 同位素18 阶段。之后这种趋势一直延续到0.3Ma 左右才发生转变。黄骅HB1 孔中,0.8~0.7Ma 以后以蒿属和香蒲属为主,草本花粉出现,并分别达到12.5% 和10.9%,衡水HS1孔中以蒿和藜科为代表的草本花粉在0.78Ma 后也显著增长,显示华北平原0.7~0.8Ma 前后草地植被显著扩张[12-14]。此后,在约0.3Ma,即大约O 同位素8 阶段以后,华北地区植被中林地比例再度增加,可能与深海O 同位素11 阶段以后的7 阶段,5 阶段等几次典型的高温期有关。

3.2 周期性气候变化的区域植被响应

尽管由于样品分辨率的问题,周期性气候变化导致的区域植被变化未能完全被花粉谱记录,以致花粉谱更多地指示了区域植被在万年尺度的长期发展趋势。但是,不论是1.2Ma 之前的40ka 轨道倾斜度周期性,还是1.2Ma 之后的100ka 轨道偏心率周期,周期性气候变化对植被的影响,在花粉谱中确有一定表现。

例如在孢粉带Ⅰ中,以松为代表的乔木花粉比例的波动变化为10%~80%,可能对应该时期由地轴倾斜度40ka 周期变化导致的区域植被的变化。在带Ⅳ 也有类似的波动响应。由此可见,不论是1.2Ma 之前40ka 周期的“ 高频低幅”变化,还是1.2Ma 之后,100ka 周期的“低频高幅”变化,对华北地区的植被都有显著影响。

如图 3 所示,华北地区植被在1.6~1.2Ma 期间在40ka 气候周期“高频低幅”的变化中,主要表现为松属、常绿栎、铁杉属、胡桃属的交替变化,指示了区域暖温性与温性植被林地类型的交替变化。而1.2Ma 之后随着草原植被的扩张,100ka 周期的“低频高幅”变化造成的华北地区区域植被的响应更多地表现为草原与森林的交替发展。

4. 结论

华北平原东北部天津G3 孔孢粉数据及周边地区已有花粉研究表明,华北平原地区1.6Ma 以来的植被演化主要可以分为4 个阶段:①1.6~1.2Ma 密闭度较高的暖温带针阔叶混交林;②1.2~0.7Ma 开阔的暖温带落叶阔叶林;③0.7~0.3Ma,阔叶疏林草原;④0.3Ma 至今,暖温带落叶阔叶林。

中国华北平原地区中更新世植被转型期对应于孢粉带Ⅱ,显示该转型始于1.2Ma,大致对应深海O 同位素36 阶段。主要特征为林地减少、喜湿的针叶林比例下降,较为干旱的落叶阔叶林增加,同时,藜科、蒿属、禾本科等草地面积显著增加。

大约在0.7Ma 前后又发生一次重大转型,林地进一步退化,区域植被由原来的落叶阔叶林向疏林草原转变,对应深海O 同位素18 阶段。

G3 孔代表的花粉谱显示,1.6Ma 以来气候周期性的变化对华北地区区域植被有较显著的影响。

在1.2Ma 之前,受40ka 轨道倾斜度气候周期性的影响,主要表现为植被林地类型的交替发展;在1.2Ma之后,受100ka 轨道偏心率气候周期性影响,主要表现为草原与森林交替发展。

致谢: 中国地质调查局天津地质调查中心王宏老师审阅了稿件,并提出了指导性意见,李勇副研究员、姜兴钰工程师参与了野外采样,康慧老师完成了遥感解译,易溶盐实验得到天津市测试中心的帮助,在此一并表示诚挚谢意。 -

-

岳奇, 徐伟, 胡恒等. 世界围填海发展历程及特征[J]. 海洋开发与管理, 2015, 6:1-5. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HKGL201506001.htm 国家海洋局. 海域使用管理公报[M]. 北京:海洋出版社, 2013. 王志勇, 赵庆良, 邓岳, 等. 围海造陆形成后对生态环境和渔业资源的影响——以天津临港工业区滩涂开发一期工程为例[J]. 城市环境与城市生态, 2004, 17(6):37-39. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CHCS200406012.htm Nie H T, Tao J H. Eco-Environment Status of the Bohai Bay and the Impact of Coastal Exploitation[J]. Marine Science Bulletin, 2009, 11(2):81-96. http://cn.bing.com/academic/profile?id=2357494568&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn Nie H T, Tao J H. Eco-Environment Status of the Bohai Bay and the Impact of Coastal Exploitation[J]. Marine Science Bulletin, 2009, 11(2):81-96. http://cn.bing.com/academic/profile?id=2357494568&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

王强, 李风林. 渤海湾西岸第四纪海陆变迁[J]. 海洋地质与第四纪地质, 1983, 3(4):83-89. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYDZ198304012.htm 阎玉忠, 王宏, 李风林, 等. 渤海湾西岸BQ1孔揭示的沉积环境与海面波动[J]. 地质通报, 2006, 25(3):357-382. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20060360&journal_id=gbc Guo H P, Jiao J J. Impact of coastal land reclamation on ground wa-ter level and the sea water interface[J]. Ground water, 2007, 45(3):362-367. doi: 10.1111/gwat.2007.45.issue-3 Guo H P, Jiao J J. Impact of coastal land reclamation on ground wa-ter level and the sea water interface[J]. Ground water, 2007, 45(3):362-367. doi: 10.1111/gwat.2007.45.issue-3

许士国, 许翼. 填海造陆区水环境演变与对策研究进展[J]. 水科学进展, 2013, 24(1):138-145. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SKXJ201301022.htm 梁晓娟, 李明悦, 王艳, 等. 基于GIS的天津滨海新区土壤盐渍化空间分布研究[J]. 安徽农业科学, 2012, 40(5):2746-2748. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-AHNY201205073.htm 王卫星, 李攻科, 侯佳渝, 等. 天津滨海地区土壤剖面盐渍化特征及其影响因素[J]. 物探与化探, 2015, 39(1):172-179. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WTYH201501028.htm 王兰化. 天津市平原区深层淡水咸化-咸水下移问题的讨论[J]. 地质调查与研究, 2004, 27(3):169-176. 刘庆生, 刘高焕, 薛凯, 等. 近代及现代黄河三角洲不同尺度地貌单元土壤盐渍化特征浅析[J]. 中国农学通报, 2006, 22(11):353-359. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZNTB200611085.htm 王克勤, 董承赞. 天津临港工业区围海造陆一期工程防潮标准及高程设计探讨[J]. 港工技术, 2009, 42(2):16-19. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GAOG200902007.htm 王福, 裴艳东, 李建芬, 等. 天津潮间带高程现状与滨海新区城市安全[J]. 地质通报, 2010, 29(5):682-687. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20100507&journal_id=gbc

下载:

下载: