The activity characteristics of the southern section of the Taigu fault in Shanxi since the Late Pleistocene

-

摘要:

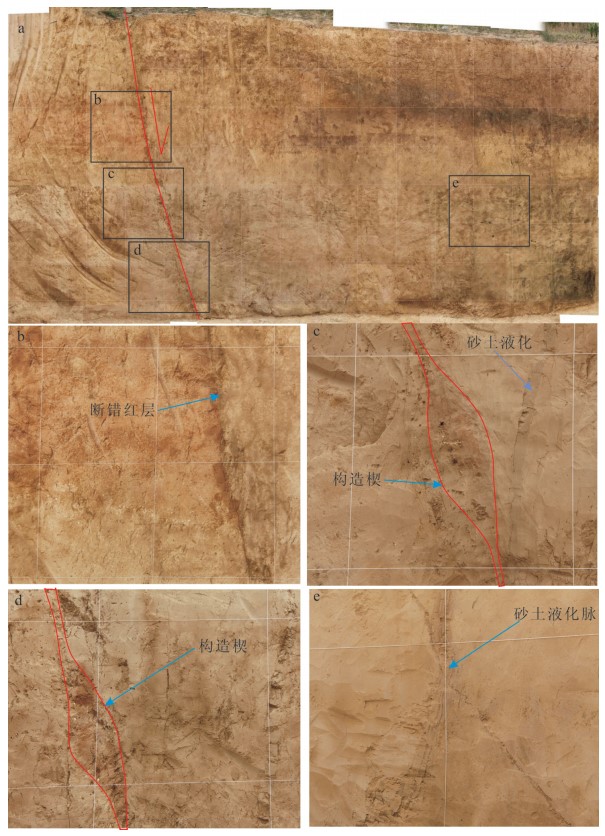

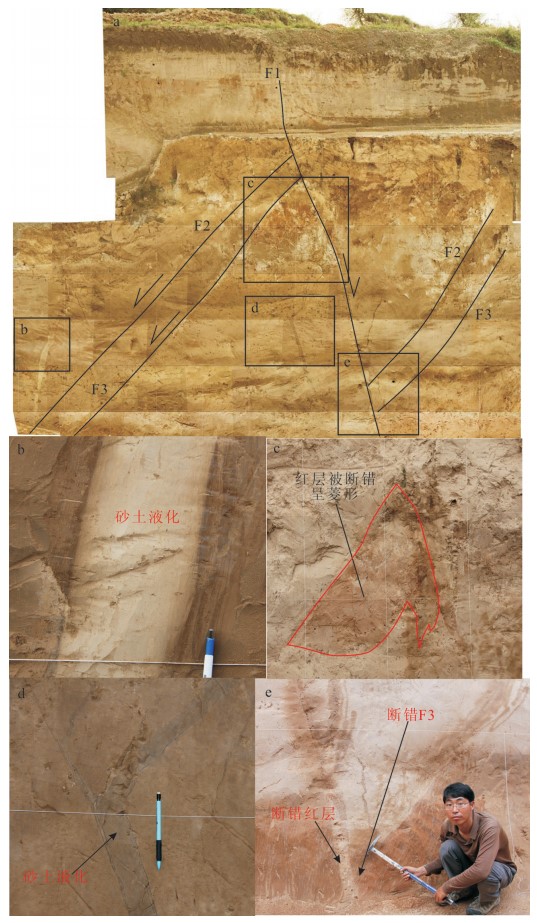

太谷断裂为太原盆地的边界断裂,是晋中盆地研究程度较低的一条断裂。根据野外地质调查,断裂展布在黄土台地前缘,断错了盆地的洪积扇及河流阶地,是一条全新世活动的正断层。在上曹麻和北甲开挖了3个探槽,根据地层基本单元和年代学测试结果,探槽揭示了3次古地震事件,分别为8ka之后、11ka之后和17ka年之后。全新世垂直滑动速率为0.09mm/a;晚更新世以来的平均滑动速率为0.16~0.19mm/a。完善了太谷断裂的研究,为晋中盆地防震减灾提供可靠的科学依据。

Abstract:The Taigu fault is the boundary fault of the Taiyuan basin, and its research degree is relatively low among faults in Jinzhong (central Shanxi) basin. Field geological survey shows that the fault is spread in the forefront of the loess tableland and faulted the alluvial fan and fluvial terrace of the basin, being a Holocene active fault. Three trenches were excavated in Shangcaoma and Beijia. According to the stratigraphic basic units and dating results, the trenches reveal three paleoseismic events, which took place after 8ka, after 11ka and after 17ka respectively. The vertical sliding rate of Holocene is 0.09mm/a, whereas the average sliding rate since Late Pleistocene is 0.16~0.19mm/a. The results obtained by the authors have perfected the study of the Taigu fault and provide reliable scientific basis for the prevention and mitigation of earthquake disaster in Jinzhong basin.

-

Keywords:

- Taigu fault /

- Late Pleistocene /

- trench /

- paleoseismic

-

研究区位于二连-贺根山蛇绿构造混杂岩带的东侧,锡林浩特岩浆弧范畴(图 1)。二连-贺根山蛇绿构造混杂岩带位于西伯利亚板块与华北板块之间的兴蒙造山带内,是研究中亚造山带增生造山的关键地区之一。浊积岩是增生造山带的重要组成部分,本次笔者在哈拉黑地区开展1:5万区调工作时,对原划分的一套半深海-深海伴随火山喷发的大石寨组进行了解体。初步认为其应为一套构造混杂岩,岩性以浅变质长石岩屑砂岩、岩屑长石砂岩、粉砂质泥质板岩、凝灰质板岩、火山角砾凝灰岩、流纹岩、英安岩等为主,硅质(泥)岩和少量玄武岩(枕状)、变质安山岩,玄武岩、辉石岩、橄榄辉石岩等能干层呈块体分布在其中,各岩层之间为断层接触,其中本次工作获得变质安山岩LAICP-MS锆石U-Pb同位素年龄为346.4±1.4Ma,为早石炭世。解体出的砂岩发育粒序层理、平行层理、包卷层理等,构成鲍玛序列,伴生震积岩。该套浊积岩系具有相变剧烈、构造改造强烈、总体无序的特征,其中发育多条逆冲断层,断层构造样式表现为构造片岩、糜棱岩及被闪长玢岩贯入的网脉状裂隙。

1. 贺根山缝合线

关于贺根山缝合线主要有2种观点,一是西起二连浩特经苏尼特左旗到贺根山一带[1];二是西起索伦山经苏尼特左旗到贺根山一带[2],而对于往东北方向延伸缺乏证据。通过在哈拉黑地区开展的区调工作中发现的构造混杂岩,以及发育其中具伴生震积、滑塌等他生突发沉积建造的浊积岩的系统研究,初步认为贺根山缝合线从研究区通过,发现的大型多重推覆构造及其中的韧脆性构造变形,以及伴随的洋壳残留块体的就位就是很好的例证。

2. 浊积岩

20世纪50年代初浊流理论的建立,开辟了沉积学研究的一个新领域,被认为是沉积学的一次大革命,最早由瑞士自然科学工作者Forel于1887年提出。划时代的事件当属荷兰人Kuenen等[3]于1950年联名发表的《浊流是递变层理的成因》一文,认为浊流可以在深海中形成砂质沉积。20世纪50—60年代浊流理论得到极大的丰富和发展,人们认识到浊流不仅是海底峡谷和递变层理成因的主要机制,而且是现代海洋乃至所有沉积盆地中搬运和沉积物的重要活动营力。Middleton等[4]提出浊积岩在垂向上的演化层序。

研究区前人认为的一套半深海-深海伴随火山喷发的大石寨组[5],经过本次工作在其内部解体出一套浊积岩系。原大石寨组为一套远洋硅泥砂质浊积岩为基质胶结的海底火山岩、残留洋壳无序构造混杂岩,其中的断层十分发育,由一系列倾向140°~210°的逆冲断层组成。

区内浊积岩特征:研究区内浊积岩由自下向上变细的5个层段组成,最底部由具递变层理的杂砂岩组成(A段),底面具有槽模、沟模等冲刷铸模;往上为B段,具有平行层理的砂岩;C段为具小波痕交错层理、变形层理的粉砂岩;D段为具有水平纹理的粉砂岩、粉砂质泥岩;最顶部为E段,为块状泥岩。

(1) A段(底部递变层)

由粉砂、细砂、砾级沉积物组成,近底部砾石发育。具块状或递变层理,粒度下粗上细,为正递变,反映浊流能量逐渐减弱。在厚的粒序层底部可出现几厘米厚的逆递变层,但很快就变为正递变层。底面上有冲刷充填构造和多种印模构造,如槽模(图版Ⅰ-a)、沟模、重荷模(图版Ⅰ-b)等。A段较其他段厚度大,代表递变悬浮沉积的产物。

(2) B段(下平行纹层段)

与A段为渐变关系,由细粒、粉砂级物组成,含泥质。具平行层理(图版Ⅰ-c、d),粒度递变不明显。纹层由片状炭屑和长石岩屑定向分布与纹层状、豆荚状黄灰色细砂岩互层所致,沿层面揭开可见剥离线理。

(3) C段(流水沙纹层段)

以粉砂为主,有细砂和泥质。具小型流水沙纹交错层理和爬升沙纹交错层理,在沙纹的层系之间见含泥质的纹层,并出现包卷层理、泥岩撕裂屑和滑塌变形层理(图版Ⅰ-e、f),这是由于流水改造和重力滑动的复合作用造成的。C与B连续过渡。多数学者[6]认为是在A和B段沉积后,浊流转变为低密度流,出现牵引流水流机制所致。

(4) D段(上平行纹层段)

为泥质粉砂和粉砂质泥沉积,与B段相似,具有断续水平纹层。

(5) E段(黑色泥岩段)

为远洋泥质沉积,由黑色、黄绿色页岩或泥岩夹黄色砂岩透镜体组成,微显水平层理,沉积厚度巨大,与上覆层为突变或断层接触。该套地层面理置换十分普遍,泥质、粉砂质等细碎屑岩中板劈理十分发育,板劈理总体走向为110°~55°,南倾,与板块俯冲消减及其后的弧陆-陆陆碰撞作用有关。该组劈理又受到后期构造叠加改造,发生褶皱变形。实际上E段已不属浊流沉积,但它是判断深水浊流沉积的重要标志[7]。

3. 震积岩

震积岩是由Seilacher[7]于1969年首次提出的,Seilacher发现美国加州新近纪中新世具有递变断裂特征的蒙特利页岩,认为是断层活动诱发地震引起的,并正式提出震积岩,定义为构造活动区未固结的水下沉积物受到地震活动的改造与再沉积形成的沉积物。随后许多地质学家对震积岩(震浊积岩)进行了系统的研究,提出了震褶岩、震裂岩、震塌岩、自碎屑角砾岩、内碎屑副角砾岩及液化角砾岩6种岩石类型[8-9]。

前人根据地震岩构造、沉积特征建立了震积岩垂向序列[10-12]:下伏未震层、微同沉积断裂层、微褶皱变形层、碎块层、液化均一层,上覆未震层。与其他沉积序列一样,很难在单一剖面上看到完整的震积岩沉积序列,泥质等软沉积物更容易被液化,地震作用更容易被记录下来。

研究区震积岩特征:在研究区兴安水库东侧排洪道构造混杂岩带的浊积岩中发育震积岩。区内震积岩至上而下包括递变断裂层、震碎角砾岩、震褶岩及层内断层、滑塌巨角砾岩、震积角砾岩、震浊积岩等单元,具有原地相地震干扰层和异地相滑来震积层双层结构,两层之间被不整合面分隔。构造主要有地震液化脉、碳酸盐液化脉、震褶岩、震塌岩、层内阶梯状断层,这些都是强烈构造活动的反映[13]。

3.1 地震液化脉

液化砂脉主要发育在B段的下部,在各层内砂脉密集排列,数量多达10多层;震前沉积层为薄层粉-细砂(砂粒以长石和石英为主)与砂质泥岩的互层或夹层,大多数脉的单层厚度为5~10cm(图版Ⅱ-a),层面上呈网脉状,按源层与侵入方向,有的源层在下、自下而上侵入,有的源层在上、自上而下侵入(图版Ⅱ-c、d),局部可见少量碳酸质液化脉,产出于细砂岩的夹层中(图版Ⅱ-b)。

液化脉是地震触动水饱和的砂层,在饱和砂层内形成足够大的超孔隙水压力而导致液化物沿围岩裂隙或微断裂侵入或被挤入形成[14];它们是大地构造活动区最常见的地震事件记录[15]。

3.2 震塌岩-震积角砾岩

区内震积角砾岩主要为可拼接性的震裂岩,角砾为原地沉积的泥岩夹层,多沿纹层方向被撕裂,裂缝宽1~5cm,被方解石充填。其原岩大多数属于水下沉积,角砾的下伏砂层常伴有液化现象,被撕裂、截断的泥砾具有可拼合性(图版Ⅱ-e、f)。

震塌体的颜色和成分具有明显的差异。可能是由于地震波的作用,上覆沉积岩失稳,产生塌落,震塌体在地震摇晃及塌落过程中产生角砾岩化,震积角砾断面呈棱角状,多为灰色泥岩碎块[16]。

(3) 震褶岩-卷曲构造

区内震褶岩具有典型的卷曲变形构造,表现为微褶皱纹层构造,是震积岩中非常发育的构造变形现象,是由地震活动使未固结的可塑性泥砂沉积物液化引起的层内扭曲、卷曲变形为主的同生变形构造,以层内发育小揉皱、卷曲变形构造为特征(图版Ⅱ-g、h)。

(4) 阶梯状断层

区内表现为一系列微细并近似于平行排列的同沉积小断层(图版Ⅱ-i),是沉积地层在振动液化过程中在层内形成的规模较小的阶梯状正断层,仅分布于较薄的岩层内,断距小,倾角陡,以张性断裂为主,多呈阶梯状平行排列。

4. 讨论与结论

地史时期的地震多发生在构造活动背景下,因此,可以通过震积岩的研究恢复盆地的构造活动性和盆地形成的大地构造背景。早二叠世晚期,额尔古纳-兴安地块与锡林浩特-松嫩-佳木斯微板块之间的大洋最终关闭,俯冲带活动强烈,造成增生楔浊积岩、洋壳物质构造就位[17]。

区内发育的具液化砂岩脉、液化角砾岩、震裂缝充填构造、同沉积断层、震褶曲等沉积变形构造的震积岩,是十分醒目的强构造与地震活动的岩石学记录[18-19]。该系列震积岩的发现为区内早二叠世的强构造活动提供了新证据。

对巴拉格歹地区浊积岩、震积岩的研究说明,原划分的大石寨组应该解体,其中硅泥质岩、粉砂岩应为一套弧前盆地古海沟浊积岩沉积;火山岩(变质安山岩、英安岩、流纹岩、火山碎屑岩)为岛弧火山岩;橄榄辉石岩、辉绿岩、枕状玄武岩及一部分硅泥质岩应为一套古洋壳残片。由于额尔古纳-兴安地块与锡林浩特-松嫩-佳木斯微板块拼接造山,形成的一系列逆冲断裂将上述各种块体块构造就位在一起,能干性强的火山岩、超基性侵入岩等呈构造透镜体存在于浊积岩中。

巴拉格歹地区浊积岩、震积岩的沉积特征及其特殊的构造属性暗示本区当时处于强烈的构造活动状态,存在增生作用,可以与本区构造混杂岩、高镁安山岩及化石山蛇纹石化橄榄岩相互印证,表明本区确实存在板块消减带(缝合带)。依据对本区巴拉格歹具伴生震积、滑塌等他生突发沉积建造的浊积岩的系统的研究,为二连-贺根山构造缝合带的东延问题、成因类型及俯冲时间的约束提供基础资料。

致谢: 光释光(OSL)样品由中国地震局地壳应力研究所实验室的赵俊香进行样品测试,江娃利、张世民、马保起和李德文老师在野外工作上给予了帮助和指导,在此谨对上述同仁致以衷心的感谢。 -

-

邓起东, 王克鲁, 汪一鹏, 等.山西隆起区断陷地震带地震地质条件及地震发展趋势概述[J].地质科学, 1973, 1:37-47. 孟繁兴, 刘光勋, 肖振敏, 等.利用地质和考古方法研究山西平遥活动层的现代构造运动[C]//中国地震学会地震地质专业委员会编, 中国活动断裂.北京:地震出版社, 1982:127-132. 苏宗正.山西断陷带地震活动的新构造背景[J].山西地震, 1988, 4:2-6. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SXDZ198804001.htm 徐锡伟, 刘国栋, 邢集善, 等.山西地堑系地表构造特征及深部背景[C]//国际大陆岩石圈构造演化与动力学讨论会、第三届全国构造会议论文集亚.北京:科学出版社, 1990:112-120. 王圣洁, 杨景春.晋中盆地新构造运动特征[C]//王乃梁, 杨景春, 夏正楷, 等.山西地堑系新生代沉积与构造地貌.北京:科学出版社, 1996:260-277. 江娃利, 肖振敏, 谢新生.鄂尔多斯块体周边正倾滑活动断裂历史强震地表破裂分段[J].地震学报, 2000, 22(5):517-526. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXB200005008.htm 谢新生, 江娃利, 王焕贞, 等.山西太谷断裂带全新世活动及其与1303年洪洞8级地震的关系[J].地震学报, 2004, 26(3):281-293. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXB200403006.htm 江娃利, 谢新生.正倾滑活动断裂垂直位移定量研究中相关问题的讨论[J].地震地质, 2002, 24(2):177-187. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ200202004.htm 江娃利, 谢新生, 王瑞, 等.山西断陷系交城断裂全新世古地震活动初步研究[J].地震研究, 2004, 27(2):184-190. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZYJ200402011.htm 荆振杰, 刘风香, 谢富仁.太谷断裂砂土液化遗迹特征[C]//地壳构造与地壳应力文集, 2016, 27:10-190. 胡小猛, 傅健利, 马志正, 等.太原盆地洪山第四纪剖面的发现[J].地层学杂志, 2002, 26(3):226-229. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DCXZ200203012.htm

下载:

下载: