A study of lithofacies-palaeogeography as a guide to geological survey of shale gas

-

摘要:

得益于水平井和压裂技术的发展,页岩气已成为中国油气勘探开发的热点。沉积环境决定了有机质的含量、类型、矿物组成和含量、厚度、埋深等页岩气基本地质要素的特征。在开展区域沉积相研究的基础上,通过岩相古地理编图方法,可以明确烃源岩有利相带的时空分布,从而为页岩气勘探提供基础和方向。以四川盆地南部及邻区志留系龙马溪组为例,通过详细的沉积相及岩相古地理研究,确定了烃源岩的有利相带和空间展布特征。在岩相古地理图的基础上,叠加矿物组成、有机碳含量、成熟度、厚度等页岩气评价参数,预测了四川盆地南部及邻区志留系龙马溪组页岩气远景区和有利区。页岩气地质调查的根本目标是寻找页岩气的远景区和有利区,为页岩气勘探开发提供科学依据。因此,岩相古地理研究与编图可作为基本方法及关键的技术,为页岩气的地质调查工作提供指南。

Abstract:Benefited from the development of horizontal well and the fracturing technology, shale gas has become a hot field in oil and gas exploration and development in China. Sedimentary environment determines the characteristics of basic geology elements of shale gas, such as the organic carbon content and type, mineral composition and content, thickness and the buried depth of hydrocar-bon source rocks. On the basis of the study of the regional sedimentary facies, according to the litheofacies palaeogeographic map-ping, it can explicit the spatio-temporal distribution of favorable facies belt of the hydrocarbon source rocks, which can provide the basic direction of the shale gas exploration. A case study of shale gas geological survey work on Longmaxi Formation in Southern of Sichuan Basin and its periphery was carried out, it can confirm favorable facies belt and the characters of the roomage distribution of hydrocarbon source rocks. Based on the litheofacies palaeogeographic, through superimpose the composition of the mineral, organic carbon content, maturity and the thickness, which are the evaluation parameters of shale gas, it can forecast the prospects and favor-able area of shale gas on Longmaxi Formation in Southern of Sichuan Basin and its periphery. The fundamental target of geological survey work about shale gas is to find the prospects and favorable area, which can provide scientific basis for shale gas exploration and development. As a result, the study of lithofacies palaeogeography can be a guide for geology survey of shale gas.

-

Keywords:

- shale gas /

- geology survey /

- lithofacies-palaeogeography /

- sedimentary facies /

- guide

-

世界能源需求的持续增长日益加深了油气供需之间的矛盾。得益于水平井和多段压裂技术的进步与工业化运用,以及纳米技术提高油气采收率等,页岩气藏在天然气生产中发挥着越来越重要的作用,业已成为世界油气勘探开发的热点领域[1-4]。在能源利用的第3次重大变革成为必然之际,2010年,以中石油、中石化等为代表的中国油气工业已在四川盆地南部海相页岩的多口井中钻获工业气流,并形成了页岩气工业化试验区。截止2014年,中国页岩气勘探开发已完钻各类页岩气井60余口,其中24口井获页岩气流,宁201-H1井、来101井、阳201井3口水平井初期产量超过10×104m3/d,并在涪陵焦石坝地区建立了中国第一个大型页岩气田,页岩气商业年产量超过3000×104m3[2],证实了中国具有发展页岩气的资源基础。进入2015年,由中国地质调查局牵头的全国性大规模页岩气基础地质调查工作逐步开展,主要目的是查明页岩气的资源潜力,初步开展地质评价与确定页岩气勘探潜力,即为页岩气选区评价阶段。因此,开展页岩气地质调查工作(选区评价)就是要查明富有机质页岩(烃源岩)的基本地质特征与时空分布规律,从而确定页岩气远景区。沉积环境决定了有机质的含量、类型、矿物组成和含量、厚度、埋深等页岩气的基本地质特征,因此,在开展区域沉积相研究的基础上,通过岩相古地理编图方法,可以明确富有机质页岩(烃源岩)有利相带的时空分布,为确定页岩气勘探提供基础和方向。

在总结近几年页岩气工作成果的基础上,结合现今页岩气地质调查工作现状,通过厘定页岩气的定义,明确了页岩气地质调查工作的基本任务,认为岩相古地理研究对页岩气的地质调查工作具有决定性的指导作用,以岩相古地理研究与编图作为基础方法和关键技术能较好的实现页岩气地质调查工作的任务。岩相古地理研究作为页岩气研究的基础内容和方法,对现阶段的页岩气地质调查工作及进一步的勘探开发具有重要的科学指导意义。

1. 页岩气的地质特征与基本概念

页岩气是非常规天然气资源的重要类型之一,是指主体上以吸附和游离状态存在于低孔隙度、特低渗透率、富有机质的暗色泥页岩或高碳泥页岩层系中的天然气,为生物成因、热成因或生物-热成因的连续型天然气聚集,在成藏及分布上具有运移距离短、多种封闭机理、聚集成藏隐蔽、地层饱含气等地质特殊性[1, 5-10]。少部分学者进一步提出,页岩气是以吸附或游离状态存在于泥岩、高碳泥岩、页岩及粉砂质岩类夹层中的天然气,以游离相态存在于裂缝、孔隙及其他储集空间,以吸附状态存在于干酪根、黏土颗粒及孔隙表面,极少量以溶解状态储存于干酪根、沥青质、石油和天然气中,同时也存在于夹层状的粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩,甚至砂岩地层中[3, 9]。由于自生自储、吸附作用机理及由此产生的大规模天然气聚集为页岩气的典型特征和重要地质特点,非烃源岩层/岩性中的天然气,应属于源储接触型非常规油气,如致密气等,而非页岩气。通过岩石学特征的进一步分析,亦有学者提出[11],页岩气藏并非传统意义上的发育于富有机质泥页岩中(黏土矿物含量大于50%),而是发育于由黏土级和粉砂级的细粒沉积物组成的细粒沉积岩中。

总的来说,页岩气具有以下3个最基本和重要的地质特征: ①形成页岩气藏的首要条件和关键因素是泥页岩中必须具有充足的原位含气量和足够的有机质,能够产生大量的生物成因气和热成因气,这就要求泥页岩必须是烃源岩。②岩性、源储一体。烃源岩中未能及时排出的天然气,还必须要求烃源岩中有足够的基质孔隙(包括孔裂隙、裂缝等)来最大能力的储存自身生成的天然气,滞留于烃源岩岩层内部形成气源聚集,是烃源岩气藏,属于源内气。③页岩气藏的发育与分布不受构造控制,不存在明显或固定界限的圈闭,只受烃源岩本身生气源面积和封盖层的控制。综上,可将页岩气定义为:页岩气是烃源岩中未被及时排出的残留气,以吸附气、游离气或溶解气形式存在,主要为生物气、热成因气或两者的混合。定义重点突出2个方面:①明确指出页岩气发育于烃源岩中,其载体是具有一定吸附储集空间的富有机质泥页岩,而非缺乏有机质的粉砂(质)岩类、碳酸盐岩或相关夹层;优质的烃源岩是页岩气成藏最主要的因素。②页岩气是一种烃源岩在生烃过程中未被及时排出的残留气,具源储一体特征,其生烃残余孔也为主要的储集空间,决定页岩气的吸附潜力和吸附气量。由此可见,页岩气整体上为一种在现有经济技术条件下不能用传统的常规油气开采技术开采的特殊油气资源。近年来,得益于水平井和压裂技术的发展,烃源岩中的残留气,即页岩气,开始得以工业性的勘探开发。

2. 岩相古地理研究可作为页岩气地质调查工作之指南

2.1 沉积盆地与页岩气

研究表明,沉积盆地对多种沉积矿产的赋存起最基本和最重要的控制作用[12],页岩气也不例外。众所周知,沉积盆地的形成与地幔物质活动息息相关,其形成受构造体系(运动)的控制;构造对沉积盆地的形成、演化、沉积层序等具有重要的控制作用[12-14],即构造控制盆地的形成,盆地是物质的堆积空间,因而构造决定了盆地的沉积充填序列和沉积式样[13-14]。对页岩气而言,构造控制了作为其载体的富有机质泥页岩的沉积充填序列和沉积式样,即控制了烃源岩的发育。统计及经验表明,诸如内克拉通盆地、被动大陆边缘盆地、前陆盆地等构造活动稳定或较弱的保存完整的盆地类型,更利于烃源岩的发育。而发育于构造活动强烈背景下的沉积盆地中的泥页岩,如构造挤压背景下火山岩发育的弧间盆地等,沉积厚度很薄,有机质含量较低,即使局部层段泥页岩发育页岩气,但限于气源岩面积、封盖层等因素的影响,往往很难形成有商业价值的页岩气藏。由此可见,沉积盆地类型对页岩气(藏)赋存起到了重要的控制作用。

2.2 沉积相(环境)与页岩气

首先,页岩气(藏)的形成需要有丰富的气源物质基础,即优质的烃源岩。大量的研究实践表明,烃源岩的发育特征在空间上明显受沉积相带变迁的控制,沉积相(环境)进而控制了优质烃源岩发育的厚度、分布面积、时空展布规律等。烃源岩的厚度又是页岩气生成和赋存的基础,如形成于浅海陆棚、深海、次深海等环境下厚度大于30m 的烃源岩的生烃潜力更大,加之页岩气也具有短距离运移的特性,在较厚的页岩层中易于富集成藏。烃源岩的分布面积、时空展布等特征则直接体现了页岩气的分布规律。

其次,沉积相(环境)控制了富有机质泥页岩的有机质含量及类型,决定着有机质的富集程度。有机质的富集是有利于页岩气(藏)发育的主控因素和基本要素,既影响生烃量又控制着对页岩气的吸附能力。有机质的富集一般与高生物产率和缺氧环境的叠加有关[15],两者同时作为形成优质烃源岩的必要条件,均受沉积环境的控制。分析表明,局限滞留的缺氧还原环境、快速海侵形成的分层水体、适宜的沉积速率(一般为低速率)、较高的生物产率等沉积相参数是有机质富集的主要因素[16]。由此可知,沉积相是控制富有机质泥页岩发育的基础和主控因素,页岩气勘探的前提和基础应为寻找有利的沉积相带。例如,在斜坡和盆地沉积相带中,相对于滨岸相与潮坪相的浅水环境,其半深水-深水的低能局限滞留缺氧环境,非常利于有机质的富集及保存,且利于有机质的转化生烃作用,是有机质富集及烃源岩发育的相对有利沉积相带。北美地区富有机质泥页岩能够获得重大突破的一个不可忽视的原因,即是普遍发育较深水沉积相(环境),尽管页岩气开采区面积小,但却处于有利的较深水沉积相带,有机质丰度高、厚度大,页岩气资源潜力较好。

再者,沉积相(环境)控制了烃源岩的岩石类型和矿物组成特征,而两者的差异又决定着页岩气储层物性和储集空间的发育特征及页岩气后期的开发效果,如石英等脆性矿物的含量是影响页岩气压裂效果的重要因素[5, 17-19],是页岩气优质井的关键因素。因而受沉积相(环境)控制下的岩石类型和矿物成分是控制页岩气储层物性,如孔隙度发育的内部因素,沉积相(环境)是页岩气孔裂隙发育的外部控制因素之一。

2.3 相古地理研究与页岩气

岩稳定的构造环境可以为完整的页岩盆地的形成奠定基础,为页岩气赋存载体——烃源岩提供有利的堆积环境。沉积环境决定了烃源岩发育的厚度、分布面积、时空展布规律及有机质的含量、类型、矿物组分等,因此,通过沉积相的研究,可以厘定烃源岩发育的层位及有利相带。在开展区域沉积相及岩相古地理研究的基础上,通过岩相古地理编图技术,可以明确烃源岩发育有利相带的时空展布及其规律,从而可以圈定页岩气勘探的范围。利用叠加法,在古地理成图基础上叠加烃源岩的矿物组成、有机碳含量、成熟度、厚度等页岩气地质条件参数(这些参数亦受沉积环境的控制),由此,可以逐步确定页岩气远景区、有利区及目标区。因此,岩相古地理学及编图技术能够为页岩气研究及其勘探开发工作提供夯实的基础和科学依据。

2.4 页岩气地质调查工作的任务与方法

中国页岩气研究已经进入大规模地质调查阶段,然而由于详细、系统的研究工作开展时间较短,相关基础工作较为薄弱。现阶段,中国页岩气地质调查工作具有3个最主要的任务:①弄清烃源岩的特征,如岩性特征、沉积环境、沉积微(岩)相类型及特征、有机质含量、矿物组成等;②明确烃源岩的时空分布规律,包括厚度、埋深、精细的展布、面积等;③优选页岩气藏的远景区与有利区。为了实现页岩气地质调查工作的3个基本任务,除需要有基础地质理论作为指导外,最为关键的问题是选择合适的技术方法。

综上所述,岩相古地理(学)研究可作为基础的地质理论,为页岩气的地质调查工作提供指导,岩相古地理编图技术作为关键技术手段,有利于页岩气选区评价的进行与完成。页岩气地质调查工作的步骤可以简述为:首先,查明烃源岩的基本地质特征、沉积相及其时空分布规律,通过沉积相及其纵横向对比研究,利用岩相古地理(学)研究与编图技术识别烃源岩发育层位及有利相带,厘清烃源岩的时空展布;其次,重点评价有机质含量及类型、成熟度及矿物组分特征等页岩气地质条件参数及其相互之间的匹配关系,即在岩相古地理图的基础上,有效叠加TOC、矿物组分、Ro等平面分布图,耦合古地理图与各页岩气评价参数等值线图,厘清岩性、物性、脆性等富有机质泥页岩特征及其相互之间的匹配关系[20-21],寻找到页岩气富集段和“甜点区”,进一步实现页岩气地质调查工作任务。针对富有机质泥页岩发育层段的岩相古地理研究与编图,强调的是在宏观-微观-超微观不同级别尺度下,研究页岩气的形成、空间展布特征、富集规律、选区优选等。

早在几十年前,谢家荣[22]就提出了古地理学为探矿工作之指南这一前瞻性观点。沉积相、岩相古地理研究与编图在油气勘探工业取得成功的过程中同样起着基础性、关键性的指导作用。在进行一个地区的页岩气地质调查工作及其进一步勘探开发工作时,不同的学科从不同角度会提出不同的建议和认识,但沉积地质学作为最基础的学科之一,应是研究和工作的基础与必要内容,其核心为沉积学和岩相古地理学。对于已经处于广泛开展阶段的中国页岩气基础地质调查工作而言,沉积相及岩相古地理研究与编图是不可或缺的,可作为关键的地质基础理论及方法,为页岩气地质调查工作提供指南,是首先要做的基础工作。当然,在注重沉积学与岩相古地理学研究与编图的基础上,同时重视其他学科或理论技术研究,如构造地质学研究、地球化学分析测试手段的选取研究等,才可以更加有效地进行与完成页岩气地质调查工作。但以沉积学和古地理学为核心开展页岩气地质调查工作的认识不能偏离,具广泛性、强综合性的岩相古地理学可作为页岩气地质调查工作的指南,相关岩相古地理编图技术作为关键的技术方法能够实现页岩气地质调查工作的任务。这一共识性和方法论的认识,是古地理学和勘探开发实践高度结合的产物。

3. 实例

以四川盆地南部及邻区页岩气发育层系志留系龙马溪组为例,提出在页岩气地质调查工作中,利用岩相古地理研究与编图技术实现页岩气地质调查任务的具体方法与步骤。

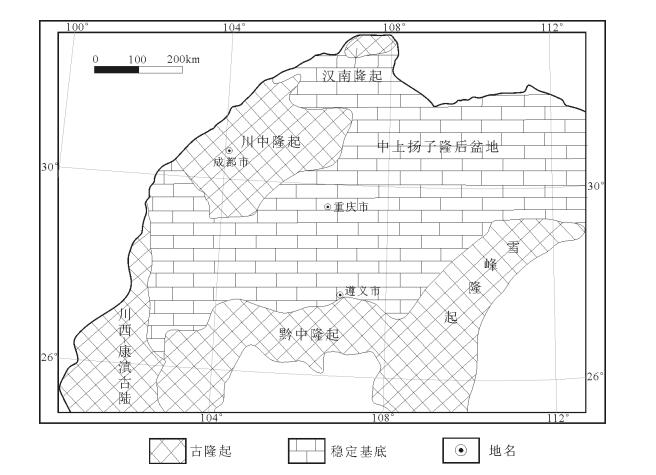

(1)原型沉积盆地的选择及恢复

寻找完整的页岩盆地是页岩气地质调查工作的前提。了解特定时期构造作用控制下的原型沉积盆地类型,选择有利的构造单元,如克拉通盆地、前陆盆地等,作为页岩气地质调查工作的首要工作与任务。四川盆地南部及邻区在晚奥陶世—早志留世已演化为内克拉通盆地之上的一个隆后盆地,对该隆后盆地有重大影响的构造运动(事件)基本上都是发生在扬子克拉通与周边块体之间的聚合改造上,隆后盆地本身基本处于比较稳定的构造环境之中。从构造控盆、盆地控相的核心思路出发,该时期的构造运动有利于形成完整的页岩盆地(图 1),为烃源岩的发育提供了非常有利的堆积空间和沉积环境,并利于其保存而不被破坏。

(2)选择目的层并进行沉积相研究及岩相古地理 (沉积环境)的恢复

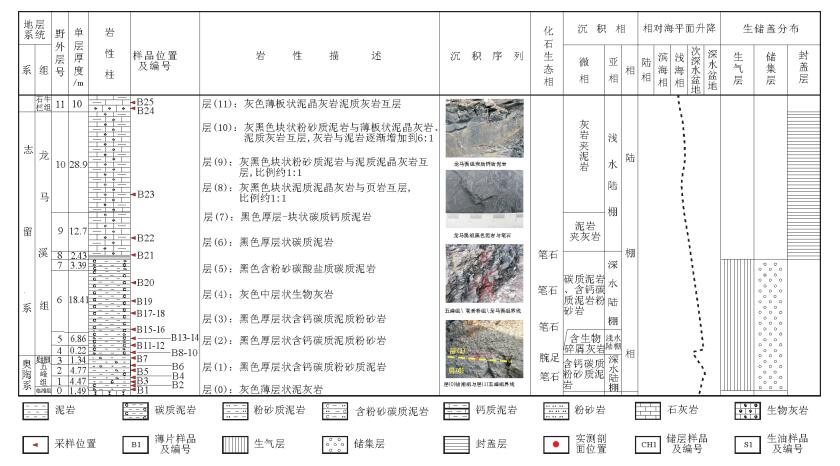

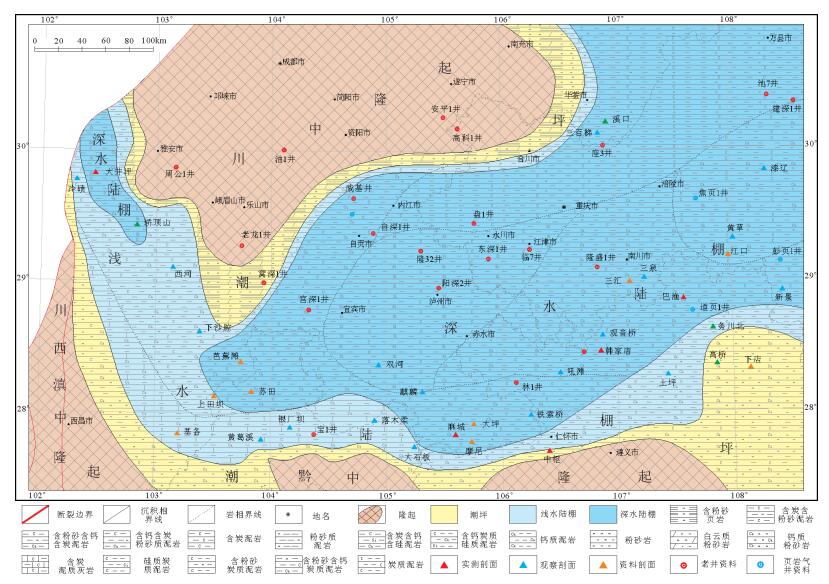

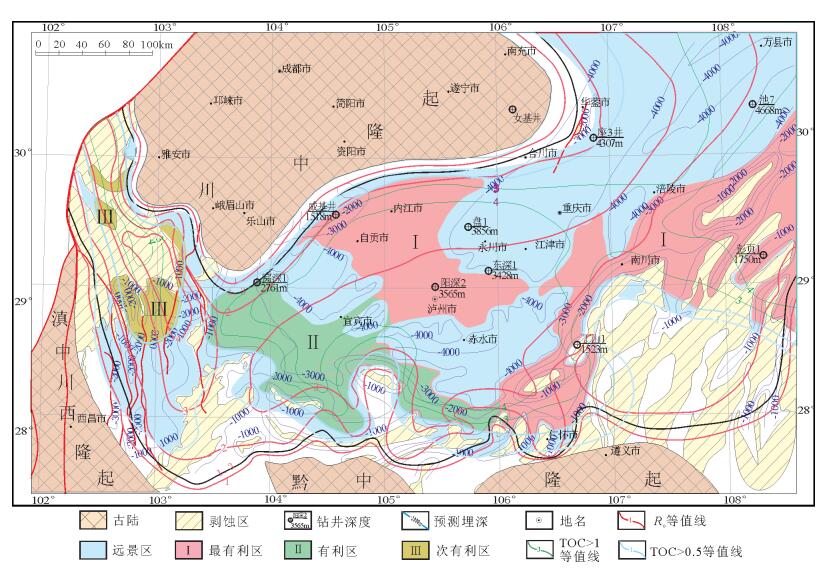

通过对四川盆地南部及邻区晚奥陶世—早志留世烃源岩发育层位的对比分析,以龙马溪组作为页岩气地质调查与研究对象。为了明确龙马溪组烃源岩的基本时空分布规律,首先进行详细的沉积相研究。通过野外及室内综合研究,在四川盆地南部及邻区志留系龙马溪组识别出潮坪相、浅海陆棚相(包括浅水陆棚相与深水陆棚相2个亚相)2个主要沉积相带,相带的展布特征与所处沉积区位置和物源区提供碎屑沉积物能力有关[23]。进一步分析研究发现,作为页岩气载体的烃源岩的厚度、分布面积等均与深水陆棚相带呈较好的耦合,其次是浅水陆棚相带,而潮坪相不具备发育较好烃源岩的特征。沉积相的研究展现出烃源岩的有利沉积相带为深水陆棚相,其次为浅水陆棚相,而发育层位主要集中在龙马溪组下段下部。在进行区域垂直沉积序列及横向对比研究的基础上,通过岩相古地理编图技术手段,可以展示出烃源岩的有利相带的时空展布及其规律(图 2、图 3),从而圈定出浅海陆棚相为四川盆地南部及邻区志留系龙马溪组页岩气地质调查工作及勘探的基础范围。

在岩相古地理图的基础上,利用叠加法,按照一定的参数选取标准,有效叠加矿物组成及含量、有机碳含量、成熟度、厚度等页岩气地质条件参数,厘清各个参数之间的匹配关系,耦合其与古地理图之间的区域,可进一步圈定出页岩气的勘探远景区与有利区,并作为页岩气目标区的评价基础。

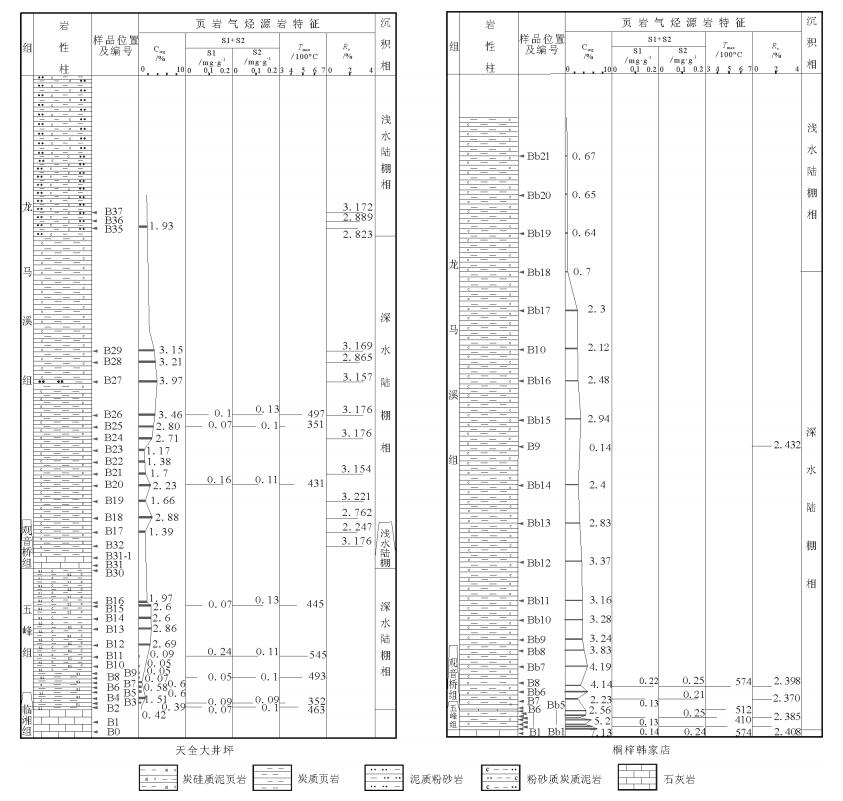

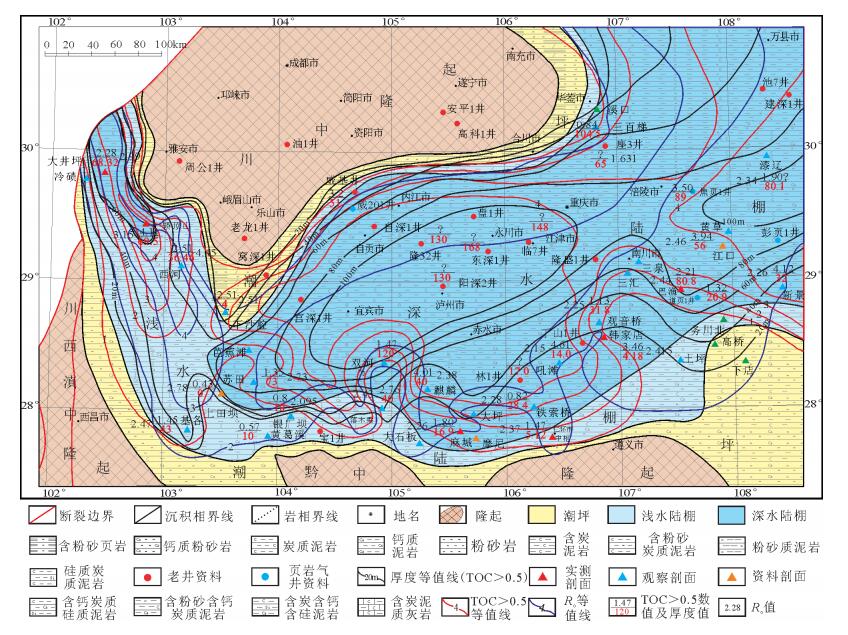

例如页岩气远景区叠合图的编制,首先选择页岩气评价参数中最重要的有机质含量作为叠合对象,通过分析龙马溪组下段烃源岩的有机碳含量垂相分布特征(图 4),并在区域上叠加有机质含量大于0.5%的含量等值线与厚度等值线图,这也进一步验证与岩相古地理图耦合匹配良好的深水陆棚相区为页岩气发育的有利沉积相带。根据页岩气远景区选区评价参数和指标,再叠加有机质热演化程度参数(Ro)(图 5),并考虑地层埋深、地表条件等,则可圈定研究区龙马溪组页岩气远景区(图 6中淡蓝色覆盖的整个区域)。

为进一步预测页岩气发育的有利区,以四川盆地南部及邻区志留系龙马溪组下段页岩气远景图为基础,通过详细的岩相、矿物组分特征研究,并将其与有机碳含量分别进行对比,表明炭质硅质页岩、炭质页岩的有机质含量最高,其次为含粉砂炭质(含炭)页岩,局部地区的含粉砂(粉砂质)钙质炭质(含炭)页岩的也较高,而粉砂岩及钙质页岩或炭酸盐岩的有机质含量很低。由此进一步确定出沉积中心的深水陆棚亚相沉积区,发育炭质硅质页岩与炭质页岩+含粉砂含钙碳质页岩岩相组合,均为页岩气的有利区,其中炭质硅质页岩中脆性矿物含量最高,利于页岩气的水力压裂效果,为最为有利的沉积区;浅水陆棚亚相中砂泥质浅水陆棚含有较高的有机质,应为页岩气发育的次级有利区,而灰泥质浅水陆棚受较高的碳酸盐矿物的影响,有机质含量较低,为页岩气的不利发育区。同时,根据四川盆地南部及邻区志留系龙马溪组页岩气有利区选区评价参数及指标,在远景区的基础上,进一步叠加有机碳含量大于2%的含量与厚度等值线图,同时根据干酪根类型叠加Ro>1.3%的等值线图,并分别叠加脆性矿物与黏土矿物含量的等值线图,同时考虑少量含气量数据和地层埋深、地表条件、保存条件等参数,将各等值线图耦合,最后划分出研究区页岩气的有利区[24](图 6)。

由此可见,如果再进一步进行页岩气的勘探甜点区评价,寻找工业性的页岩气藏,则需在精细的岩相古地理图上有效的耦合更多的页岩气评价参数,如更精密的地化参数、储层物性、裂缝发育特征、含气量、地层压力、开发基础等参数,这是一个以岩相古地理图为基础的逐渐精细化的过程。因此,在页岩气地质调查工作过程中,岩相古地理(学)研究应是一切工作的基础与指南,岩相古地理编图技术则是基本的方法与关键技术。

4. 结论

(1)厘定了页岩气实际上就是残留在烃源岩中的天然气这一认识。明确了开展页岩气地质调查工作的主要目的是在查明烃源岩的基本地质特征、沉积相及其时空分布规律的基础上,确定页岩气远景区,优选有利区。

(2)沉积环境决定了有机质的含量、类型、矿物组成和含量、厚度、埋深等烃源岩的基本地质特征。通过沉积相的研究,可以厘定烃源岩的发育层位及有利沉积相带。在开展区域沉积相研究的基础上,通过岩相古地理编图技术,可以明确烃源岩的有利相带的时空分布,从而厘定页岩气勘探的远景范围;合理选取影响页岩气的主控参数,叠加有机质丰度、类型、矿物组分及含量等,将逐步圈定页岩气勘探的有利区。通过编制四川盆地南部及邻区志留系龙马溪组下段的精细岩相古地理图,在研究区龙马溪组页岩气远景区和有利区的预测中取得了良好的效果。

(3)从页岩气地质调查工作的根本目标角度出发,认为岩相古地理(学)研究可作为页岩气地质调查工作的指南,岩相古地理编图技术可为页岩气地质调查的关键技术方法。解决了页岩气地质调查工作如何入手和怎么做的关键地质问题。这对于当前处于热点的页岩气地质调查工作而言,应是需要达到的一个共识性及方法论认识的问题,将为页岩气勘探开发提供夯实的科学依据和指导。

致谢: 审稿专家为本文提出了宝贵的修改意见,中国地质调查局成都地质调查中心侯乾博士、王远翀、孙小勇、郑斌嵩、陈超、徐鹏辉、谭志远等硕士在野外工作中给予帮助,在此一并表示衷心的感谢。 -

-

徐国盛,徐志星,段亮,等.页岩气研究现状及发展趋势[J]. 成都理工大学学报(自然科学版),2011,38(6):603-610. 邹才能,张国生,杨智,等.非常规油气概念、特征、潜力及技术——兼论非常规油气地质学[J]. 石油勘探与开发,2013,40(4):385-399. 吴馨,任志勇,王勇,等.世界页岩气勘探开发现状[J]. 资源与产业, 2013,15(5):61-67. 李世臻,乔德武,冯志刚,等.世界页岩气勘探开发现状及对中国的启示[J]. 地质通报,2010,29(6):918-924. Curtis J B. Fractured shale-gas systems[J]. AAPG Bulletin, 2002, 86(11):1921-1938. Curtis J B. Fractured shale-gas systems[J]. AAPG Bulletin, 2002, 86(11):1921-1938.

张金川,薛会,张德明,等.页岩气及其成藏机理[J]. 现代地质,2003, 17(4):466. 张金川,金之均,袁明生.页岩气成藏机理和分布[J]. 天然气工业, 2004,24(7):15-18. 张金川,聂海宽,徐波,等.四川盆地页岩气成藏地质条件[J]. 天然气工业,2008,28(2):151-156. 张金川,徐波,聂海宽,等.中国页岩气资源勘探潜力[J]. 天然气工业,2008,28(6):136-140. 蒋裕强,董大忠,漆麟,等.页岩气储层的基本特征及其评价[J]. 地质勘探,2010,30(10):7-12. 姜在兴.沉积学[M].北京:石油工业出版社,2003:133-141. 王成善,李祥辉.沉积盆地分析原理与方法[M]. 北京:高等教育出版社,2003:6-11. 牟传龙,许效松.华南地区早古生代沉积演化与油气地质条件[J]. 沉积与特提斯地质,2010,30(3):24-29. 牟传龙,周恳恳,梁薇,等.中上扬子地区早古生代烃源岩沉积环境与油气勘探[J]. 地质学报,2011,85(4):526-532. 付小东,秦建中,腾格尔.四川盆地东南部海相层系优质烃源层评价——以丁山1井为例[J]. 石油实验地质,2008,30(6):621-642. 李双建,肖开华,沃玉进,等.南方海相上奥陶统-下志留统优质烃源岩发育的控制因素[J]. 沉积学报,2008,26(5):872-880. Jarvie D M, Hill R J, Ruble T E, et al. Unconventional shale-gas systems:The Mississipian Barnett Shale of north central Texas as one model for thermogenic shale-gas assessment[J]. AAPG Bulletin, 2007, 91(4):475-499. Jarvie D M, Hill R J, Ruble T E, et al. Unconventional shale-gas systems:The Mississipian Barnett Shale of north central Texas as one model for thermogenic shale-gas assessment[J]. AAPG Bulletin, 2007, 91(4):475-499.

王世玉,刘树根,孙玮,等.黔中隆起北部上奥陶统-下志留统页岩特征[J]. 成都理工大学学报(自然科学版),2012,39(6):599-605. 王阳,陈洁,胡琳,等.沉积环境对页岩气储层的控制作用——以中下扬子区下寒武统筇竹寺组为例[J]. 煤炭学报,2013,38(5):845-850. 聂海宽,包景书,高波,等.四川盆地及其周缘下古生界页岩气保存条件研究[J]. 地学前缘, 2012,19(3):281-294. 白兆华,时保宏,左学敏.页岩气及其聚集机理研究[J]. 天然气与石油,2011,29(3):54-57. 谢家荣.古地理为探矿工作之指南[J]. 古地理学报,2001,3(4):1-9. 刘伟,许效松,余谦,等.中上扬子晚奥陶世赫南特期岩相古地理[J]. 成都理工大学学报(自然科学版),2012,39(1):32-39. 王秀平,牟传龙,葛祥英,等.川南及邻区龙马溪组黑色岩系矿物组分特征及评价[J]. 石油学报,2015,36(2):150-162.

下载:

下载: