Risk classification and optimization of town side slope in Lüliang Mountain

-

摘要:

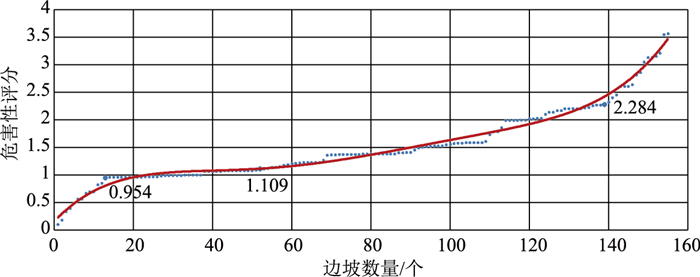

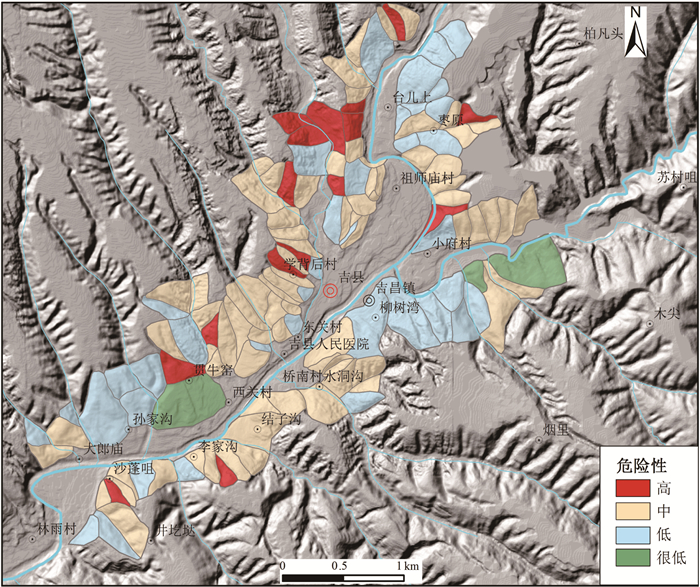

因地质环境容量有限,吕梁山区城镇化建设的快速发展导致边坡地质灾害隐患日益突出,严重阻碍了吕梁山区城镇化建设的持续发展。解决城镇边坡安全的首要问题是城镇边坡风险分级,即确定边坡的风险,在此基础上采取相应的边坡地质灾害风险防控措施。以吕梁山区吉县城区为例,在风险分级系统评分指标优化、风险调查与评分的基础上,基于数理统计学理论,依据统计趋势线的自然拐点法对边坡的危险性与危害性分级标准进行了改进与厘定,并划分为高、中、低、很低4个等级,建立了吉县城区边坡风险分级表。依据吉县城区边坡风险分级表,结合边坡的危险性与危害性级别,判定吉县城区高风险边坡22处,中风险84处,低风险21处,风险很低8处。吉县城镇边坡风险分级方法与技术的探索研究,可为吕梁山区城镇边坡地质灾害风险分级与防控、土地利用规划及城镇化建设发展提供技术支撑。

Abstract:The rapid development of urbanization in Lüliang Mountain brings about serious problems of latent geohazards with limit geological environmental capacity, which seriously hinders the sustainable development of urbanization in Lüliang Mountain.The risk classification is the first question to be solved with respect to safety of town side slopes, and then the risk prevention and control of geo-hazards of slopes could be carried out.Taking the urban area of Jixian County in Lüliang Mountain as a study case and based on the optimization of evaluation factors of risk classification system, risk investigation and grading of slopes in the urban area of Jixian County, the authors improved and determined grade standards of slope hazard and consequence with natural inflection point method mathematical statistics theory, and distinguished four grades, i.e., high level, middle level, low level and very low level.According to the grade standards, the risk classification standard of slopes in the urban area of Jixian County was set up, and then the risk level of slopes was judged, which included 22 high risk slopes, 84 middle risk slopes, 21 low risk slopes and 8 very low risk slopes.The method of risk classification of slopes in the urban area of Jixian County can provide risk prevention and control of geohazards of town side slopes, land-use planning and urbanization development in Lüliang Mountain with technical support.

-

地质资料是国家重要的基础性信息资源,充分利用并发挥地质资料信息的作用,对合理利用矿产资源、保护地质环境、强化地质工作服务功能及推进服务型政府建设,具有十分重要的意义[1-4]。目前,中国已建成以部省两级自然资源主管部门及所属馆藏机构和受自然资源部委托的油气地质资料保管单位为主体,以市县级地质资料馆藏机构为补充的全国地质资料管理和服务业务体系。“十二五”以来,为加强全国地质资料信息管理服务工作,原国土资源部组织相关单位构建了以地质资料汇交监管平台、地质资料信息集群化共享服务平台、重要地质钻孔数据库管理与服务平台、地质资料委托管理服务系统、地质资料汇交信息公示系统等为主的业务系统,汇聚、积累了海量权威的数据资源,基本实现了全国地质资料汇交在线监管与服务,在线服务能力显著提升,在地质资料管理和服务中发挥了重要作用[5-7]。

面临信息技术和互联网的快速发展,单一、分散的条块化业务应用已不能满足政府管理和社会公众对地质资料信息的需求。在地质资料信息管理服务方面,还存在以下问题:①存在系统孤立,无法满足地质资料统一管理服务的需要;②数据分散,信息整合集成度不高,业务数据集成应用能力有待进一步提升;③业务协同不足,各级地质资料管理服务部门互联互通、开放共享、动态更新的协作机制不完善,成果、原始、实物资料一体化协同管理和共享水平较低。这些问题制约了地质资料管理效率和服务能力的提升,与当前地质资料管理与服务要求不相适应。

近年来,随着云计算、大数据、区块链等技术的发展,基于互联网的新兴应用模式为政府公共服务注入了新动力。2015—2016年,国务院相继印发了推进“互联网+行动”和“互联网+政务服务”的相关指导意见等文件,指明了政府公共服务的发展方向,“互联网+政务服务”成为互联网时代政府优化服务内容、升级服务模式和再造服务流程的重要路径,同时也是大数据时代打造服务型政府与智慧政府的关键内容[8-9]。地质资料信息作为重要的政务信息资源,如何通过共享数据、公开信息、优化流程、创新服务等方式,创新地质资料管理和公共服务模式,为地质资料汇交人和社会公众提供便捷精准的公共服务,促进地质工作成果更好地服务经济社会发展,成为新时代地质资料管理和服务工作面临的新形势新要求。

本文围绕地质资料管理和公共服务需求,以提高地质资料管理效率和服务能力为目标,研究在“互联网+政务服务”背景下,通过开展现有地质资料信息系统及资源整合,构建面向用户的全流程地质资料信息管理服务模式,提出地质资料信息管理服务系统建设思路和总体框架,适应新时代地质资料管理和服务需要,促进全国地质资料管理和服务信息共享利用。

1. 地质资料信息管理服务系统建设思路

部分发达国家在数字政府建设及信息共享利用等方面积累了大量的经验,如美国的数字政府和整体政府战略,英国默认数字化到政府即平台的跨越,新加坡“智慧国家2025计划”[10-13],均以社会公众为中心,以门户网站为平台,以业务需求为导向,积极利用互联网等信息技术推动政府转型升级。中国提出大力推进“互联网+”政务服务,实现部门间数据共享,让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵,要建成一体化网上政务服务平台,全面公开政务服务,主要目的是运用互联网技术推进政务治理能力和服务能力的现代化[14-17]。“互联网+”已成为当前中国深化行政管理体制改革,实现政府治理现代化的核心工具。因此,在地质资料管理和服务“放管服”改革的要求下,利用“互联网+政务服务”模式,推进全国地质资料信息管理和服务一体化,提高地质资料管理和服务信息共享利用水平。

1.1 以用户为中心推进“互联网+地质资料”政务服务

以用户为中心,强调“以服务为本”,是“互联网+政务服务”最基本的特征。在开展信息系统建设、业务信息资源集成和政务流程优化升级时,应充分考虑社会公众的需求,也是“互联网+”时代智慧政府与传统政府职能相比的最大优势和不同[18-19]。“互联网+地质资料”信息管理服务要面向地质资料汇交人和社会公众,充分利用互联网和信息技术,建立地质资料汇交“一张清单、一套数据、一套标准、一个受理系统”,推进资料汇交、资料利用的在线申请和办理,使用户查得方便,看得明白。

1.2 全流程地质资料信息集成整合

系统建设围绕地质资料数据采集、生产、汇交、保管、服务全过程,通过构建统一的管理和服务流程,建立地质资料统一汇交监管码,给每一份、每一件地质资料赋予唯一的“身份证”。同时,关联集成生产端、汇交端、服务端的各类信息,全面集成地质工作项目、矿业权与汇交的成果、原始、实物地质资料信息,改变以往独立分散的信息管理模式,形成统一完整的地质资料政务管理和服务信息库。

1.3 跨层级、跨区域业务协同模式

系统建设充分考虑地质资料的行业特点,有效推进跨层级、跨部门的业务协同。一是建立适应“互联网+”的地质资料汇交协同业务流程,实现不同行业、不同汇交渠道的地质资料汇交人在线统一办理;二是建立资料管理支撑服务矿政管理的业务协同机制,实现矿业权和地质工作项目信息的实时对接,同步更新汇交结果,利用地质资料汇交凭证支撑各类业务管理;三是建立面向工作流的地质资料预约、受理、验收、发证、催交、保护、延期、公开、公示业务模式,以工作流驱动业务协同,实现一体化协同管理和服务。

1.4 构建一站式管理服务门户

在已有应用系统基础上,整合各类数据、网络、计算与应用系统资源,基于自然资源业务网和互联网,分别整合现有系统的管理和服务功能,提供汇交监管、委托管理、信息公示、数据公开、分析和决策支撑等功能,构建统一的地质资料信息管理和服务门户,支撑自然资源主管部门和馆藏机构开展地质资料业务管理和政务服务,线上线下一体化,保障业务与数据的互联互通,为地质资料汇交、管理和社会化服务提供支撑,推进地质资料管理和服务信息共享利用。

2. 地质资料信息管理服务系统总体框架

2.1 系统总体架构

地质资料信息管理服务系统以地质资料政务信息管理和公共服务为核心,统筹考虑油气、非油气矿权和项目地质资料汇交管理,以提供汇交信息上报、预约、查询、公示为重点,实现地质资料汇交受理、验收、服务、公示、公开等全流程一体化业务办理和查询服务。系统整合采用多层B/S架构搭建整体框架,采用微服务总线整合应用和组件,实现数据、业务、流程、应用等的统一管理。

为了保证系统在功能、性能、安全、可移植、可扩展性等方面的要求,在系统建设过程中,需要构建一个业务系统应用功能整合平台,实现多业务系统在应用功能层面的连接交互和事务级数据交换;构建一个集成业务流程的控制引擎,实现跨业务流程的定义和表达;构建一个前端集成整合门户,统一应用入口及界面整合,提供对外数据查询、信息公示、资料服务等功能。系统总体架构(图 1)主要包括以下内容。

① 设施层:包括应用服务器、数据库服务器、网络设备、存储设备、安防设备、操作系统等软硬件基础支撑环境。系统按照业务功能划分,分别部署于自然资源业务网和互联网,业务网和互联网物理分离,采用“集中+分布”相结合的混合式架构进行部署,两网之间设立独立数据交换区利用单向网闸实现信息交换。②数据层:通过汇聚现有各类资料管理数据构成核心数据库,构建用于主数据的ETL,实现抽取、清洗、装载、转换数据,完成数据资源的规范化接入、整理、管理、发布等。主要包括矿业权和地质工作项目地质资料汇交监管数据,成果、原始、实物地质资料目录和公开实体数据,非油气和油气地质资料钻孔(井)数据和各类统计分析数据等,各类数据通过地质资料统一汇交监管码实现关联,共同构成地质资料信息管理服务数据库。③支撑层:系统统一的技术支撑平台,由数据管理、数据交换、地图服务、数据检索等一系列基础共性工具引擎构成,为系统各模块提供统一的底层技术平台,各模块在实现本模块功能时,均调取支撑平台提供的工具引擎。同时,建立系统接口管理工具,统一协调系统与其他业务系统的数据交换和共享,实现跨系统的数据交换、接口服务、交互式管理与共享。在主节点和分节点的数据协同方面,目录级数据直接调用主中心数据接入网关实现同步管理,实体文件由节点管理,通过节点元数据同步网关推送至主中心。④应用层:构建业务系统应用功能整合平台,基于业务管理模式划分业务域,通过流程控制引擎定义跨业务流程的运行,实现多业务系统在应用功能层面的连接交互。系统基于自然资源业务网建设地质资料信息管理子系统,整合已有系统的管理功能,提供地质资料业务办理和政务管理功能;基于互联网,整合已有系统的服务功能,优化延伸原有服务模式,建设地质资料信息服务子系统,提供地质资料信息公开和政务服务功能。⑤服务层:系统对外服务门户。即系统针对不同用户提供的统一接入平台和服务入口,主要通过服务门户提供服务,以各类资料信息的政务服务为核心,提供主中心与节点共同参与的业务协同服务。系统构建以全国地质资料馆为主中心,自然资源实物地质资料中心、31个省级地质资料馆藏机构和35家油气委托保管单位为分节点的运行模式,共同提供全国地质资料信息服务。

技术规范和制度体系:保障系统建设运行的技术规范与制度体系。一是系统技术规范,包括唯一标示符规范、数据结构规范、交换接口规范、开放接口规范等,为系统功能和架构的实现提供统一的技术标准指导;二是系统建设、管理相关的各类制度性规范,包括信息安全规范、数据发布规范、运维管理制度等,是支撑系统业务管理与常态化运行的制度保障。

2.2 系统主要功能

(1) 基于自然资源业务网的地质资料信息管理子系统

地质资料信息管理子系统部署在自然资源业务网,实现全国地质资料管理部门各层级之间数据及业务的流转,主要为部省两级地质资料主管部门和地质资料馆藏机构和地质资料委托保管单位提供汇交监管、委托管理、分析和决策支撑等政务管理和业务办理功能。包括内网门户、汇交监管、委托管理模块。

内网门户是地质资料信息管理服务系统在自然资源业务网的统一应用页面,提供系统用户入口、地质资料目录查询、年报数据查询、钻井钻孔查询、地质资料汇交情况监测分析等功能。

汇交监管模块主要实现矿权/项目的数据管理和分发;地质资料的受理登记、验收登记、实物筛选、凭证发放、资料转送、资料保护等业务办理;矿权/项目地质资料到期、逾期、延期、催交等汇交监控及数据查询统计等功能。

委托管理模块主要提供油气地质资料接收确认、油气地质资料验收、地质资料汇交凭证发放等功能,实现油气和海洋类成果、原始、实物地质资料统一管理功能。

(2) 基于互联网的地质资料信息服务子系统

地质资料信息服务子系统部署在互联网,主要为地质资料汇交人和社会公众提供汇交信息上报、业务办理查询和政务信息服务。主要包括外网服务门户、节点服务、发布管理等功能模块。

外网门户:面向用户“我要查”的需求,提供统一的国家级地质资料信息公开、查询、浏览、下载、地图查询及统计数据服务等功能,实现地质资料管理服务信息的智能化集成应用。外网门户按照“主中心+多级节点”的模式构建主中心、省级、市县级和委托保管单位为主体的多级同构集群服务体系。

节点服务模块:支撑各省级地质资料馆藏机构、委托保管单位提供本地化的基础地质资料信息服务,并与主中心实现数据协同,包括节点服务门户、节点信息管理功能。

发布管理模块:提供主中心数据管理、分节点数据管理、管理支撑工具等功能,实现各类资料信息数据的管理、维护、发布、节点同步、监测分析,以及开放接口、内外网交换、统一接入等支撑功能。

3. 应用成效

系统建设坚持问题导向,着力解决系统孤立、数据分散、协同不足的问题,实现全国统一、动态更新、多级联动、权威发布的地质资料管理和服务体系,为地质资料主管部门提供在线的地质资料监督管理,为地质资料馆藏机构提供业务处理和信息发布平台,为地质资料汇交人和社会公众提供便捷高效的资料信息服务。

一站协同:建立了统一协同的全国地质资料信息管理与公共服务门户,为汇交人、馆藏机构和社会公众提供覆盖地质资料管理服务全业务流程的一站式政务服务平台,实现了全国地质资料信息管理服务一盘棋和全业务流程信息化。

一网通查:建立基于“互联网+政务服务”的全国地质资料信息管理服务“一张网”,形成了“1个国家级节点(全国地质资料馆)+31个省级自然资源主管部门/馆藏机构分节点+35个委托保管单位分节点+N个市县级分点”的“1+31+35+N”业务运行模式。

一码通管:建立贯穿地质资料信息管理服务全生命周期的统一监管码,汇交发证时产生监管码,为全部相关资料案卷、文件赋码,实现非油气资料、油气资料、汇交监管等多类数据信息的统一汇聚、分级处理、动态更新,形成全国统一地质资料政务管理和服务信息资源库,有力推进了地质资料政务服务数据的发布和开放共享。

4. 结语

“互联网+政务服务”开启了从“群众跑腿”到互联网“数据跑腿”的服务新模式,为地质资料管理职能转变和服务转型升级提供了新的路径。按照“用户为本、资源整合、业务协同、共享服务”的总体思路,构建基于“互联网+政务服务”模式的地质资料信息管理服务系统,符合新时代地质资料管理和公共服务的需求。下一步要充分利用互联网、大数据、区块链等新一代信息技术,创新地质资料管理和服务模式,持续推进系统全面应用,优化和完善系统功能,强化地质资料信息公开共享,为地质资料管理与服务的法制化、规范化、透明化、公开化提供保障,为地质资料汇交人和社会公众提供更好的服务。

致谢: 西安科技大学叶万军教授对论文提出了宝贵的修改意见与建议,在此表示衷心感谢。 -

表 1 危险性指标合成权重

Table 1 Integrated weights of hazards factors

WH12 WH22 WH32 WH42 WH52 WH62 WH72 WH82 WH92 合成权重 0.103 0.045 0.097 0.113 0.060 0.060 0.103 0.193 0.226 WH13 0.273 0.03 WH23 0.545 0.06 WH33 0.182 0.02 WH43 0.333 0.01 WH53 0.667 0.03 WH63 0.250 0.02 WH73 0.750 0.07 WH83 0.250 0.03 WH93 0.750 0.08 WH103 1.0 0.06 WH103 0.333 0.02 WH123 0.667 0.04 WH133 0.545 0.06 WH143 0.273 0.03 WH153 0.182 0.02 WH163 0.333 0.06 WH173 0.667 0.13 WH183 0.112 0.03 WH193 0.222 0.05 WH203 0.444 0.10 WH213 0.222 0.05 表 2 吉县城区边坡风险分级危险性评分

Table 2 Grading table for hazards of risk classification system of town slope in Jixian

指标类别 评价指标 权重 评分标准 1分 3分 5分 7分 10分 边坡地形特征 坡高/m 0.03 < 10 10≤h < 20 20≤h < 30 30≤h < 50 ≥50 坡度/° 0.06 < 25 25≤α < 30 30≤α < 45 45≤α < 60 ≥60 坡型 0.02 凹-阶型 阶梯型 凹型 直线型 凸型 边坡结构类型 岩性组合 0.01 基岩型 黄土+基岩型 黄土型 黄土+冲洪积层型 黄土+红粘土型 接触面倾向 0.03 反向坡 横向坡 斜倾坡 顺向坡-大于坡角 顺向坡-缓于坡角 土体特征 密实度 0.02 粘土 粉质粘土 粉土 素填土 碎石土 节理类型 0.07 无节理 垂直节理 构造节理 风化节理 卸荷节理 基岩特征 岩体结构类型 0.03 完整结构 断续结构 板裂结构、块裂结构 碎裂结构 散体结构 风化程度 0.08 未风化 微风化 弱风化 强风化 全风化 地表水 河水侧蚀 0.06 无影响 微弱 弱 较强烈 强烈 地下水 地下水类型 0.02 无地下水 基岩裂隙水 黄土孔隙上层滞水 黄土+基岩裂隙孔隙水 黄土孔隙水 溢出量 0.04 无溢出 流量微弱 流量小 流量较大 流量大 人类工程活动 削坡措施 0.06 完全合理 合理 基本合理 合理性差 不合理 排水措施 0.03 完全专业 专业 基本专业 简易 无排水 支挡措施 0.02 完全专业 专业 基本专业 简易 无支挡 失稳证据 历史发生频次 0.06 无 很少发生 有发生 较经常 经常发生 现今变形迹象 0.13 无 不明显 较明显 明显 出现破坏 潜在灾害类型与强度 破坏类型 0.03 剥落 坠石或塌土 倾倒崩塌 滑塌 滑动 运动速度 0.05 很慢 慢速 中速 快速 极快 灾害规模 0.10 V≤10 m3 10 < V≤100 m3 100<V≤1000 m3 1000<V≤10000 m3 V>10000 m3 运动距离 0.05 无影响 延伸角外 延伸角内 塌落角与延伸角相邻区 塌落角内 表 3 吉县城区边坡风险分级危害性评分系统

Table 3 Grading table for consequence of risk classification system of town slope in Jixian

指标类别 评价指标 权重 评分标准 1分 3分 5分 7分 10分 固定人员 住宅人员 0.128 1~5人 6~10人 11~50人 51~100人 > 100人 办公生产人员 0.256 1~10人 50~11人 51~100人 101~200人 大于200人 交通人员 行人流量 0.074 ≤1人/min 2~5人/min 6~10人/min 10~15人/min > 15人/min 乘客流量 0.074 ≤1辆/min 2~5辆/min 6~10辆/min 10~15辆/min > 15辆/min 建筑设施 高层 0.025 1~2栋 3~5栋 6~8栋 9~10栋 > 10栋 多层 0.012 1~2栋 3~5栋 6~8栋 9~10栋 > 10栋 普通民房、砖窑 0.005 1~2户 3~5户 6~10户 11~20户 > 20户 简易民房、土窑 0.002 1~2户 3~5户 6~10户 11~20户 > 20户 线路设施 高速公路 0.039 0~10 m 11~20 m 21~50 m 51~100 m > 100 m 等级公路 0.008 0~10 m 11~20 m 21~50 m 51~100 m > 100 m 铁路 0.023 0~10 m 11~20 m 21~50 m 51~100 m > 100 m 管线 0.013 0~10 m 11~20 m 21~50 m 51~100 m > 100 m 其他承灾体/万元 0.030 ≤50 50~100 100~300 300~500 > 500 易损性 人员 0.206 0~0.2 0.2~0.4 0.4~0.6 0.6~0.8 0.8~1.0 财产 0.103 0~0.2 0.2~0.4 0.4~0.6 0.6~0.8 0.8~1.0 表 4 吉县城区边坡风险分级

Table 4 Risk classification for slopes in urban area of JixianCounty

危害性 危险性 高危险

(6.04≤H≤10)中危险

(4.49≤H<6.04)低危险

(3.38≤H<4.49)很低危险

(H<3.38)高危害

(2.284≤C≤10)高风险

(H级)高风险

(H级)中风险

(M级)低风险

(L级)中危害

(1.109≤C<2.284)高风险

(H级)中风险

(M级)中风险

(M级)低风险

(L级)低危害

(0.954≤C<1.109)中风险

(M级)中风险

(M级)低风险

(L级)很低风险

(HL级)很低危害

(C<0.954)低风险

(L级)低风险

(L级)很低风险

(HL级)很低风险

(HL级) -

张茂省, 薛强, 贾俊, 等.山区城镇地质灾害调查与风险评价方法及实践[J].西北地质, 2019, 52(2):125-135. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XBDI201902017.htm Pierson L A, Vickle R V.Rock-fall hazard rating system participants' manual[J].U.S.Department of Transportation, Publication No.FHWA SA-93-057, 1993, 11:1-99.

Stover B K.Highway rock-fall[J].Colorado Geological Survey, Department of Natural Resources, Special Publication, 1992, 37:27-27.

Hungr O, Fletcher L, Jakob M, et al.A system of rock fall and rock slide hazard rating for a railway-geo-hazard[M].Edmonton, Alberta, Canada, 2003: 277-283.

Vandewater C J, Dunne W M.Classifying and assessing the geologic contribution to rock fall hazard.Environmental & Engineering Geo-science, 2005, 11(2):141-154.

Fell R, Corominas J, Bonnard C, et al.Guidelines for landslide susceptibility, hazard and risk zoning for land use planning[J].Engineering Geology, 2008, 102(3/4):85-98. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795208001828

Mölk M, Poisel R, Weilbold J, et al.Rock fall rating systems:is there a comprehensive method for hazard zoning in populated areas? Interpraevent 2008-Conference Proceedings, 2008, 2:207-218. http://www.interpraevent.at/templates/abstract.php?id=1358&height=500&width=750

Wong H N.Landslide risk assessment for individual facilities[C]//Hunger O, Fell R, Couture R, et al.Proceedings of the International Conference on Landslide Risk Management, London: Taylor and Francis, 2005: 237-296.

唐亚明, 薛强, 李清, 等.黄土滑塌灾害风险分级系统研究[J].工程地质学报, 2012, 20(3):378-386. doi: 10.3969/j.issn.1004-9665.2012.03.011 易靖松, 张勇, 石胜伟, 等.基于斜坡单元的山区城镇地质灾害风险快速评价研究——以江口镇为例[J].探矿工程(岩土钻掘工程), 2018, 45(8):78-72. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TKGC201808015.htm 王佳运, 何红前.基于墒权法滑坡稳定性模糊综合评判[J].工程地质学报, 2007, 15(增刊):129-132. https://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-GCDZ200709001030.htm 王秀英, 聂高众, 王松.利用模糊数学方法建立汶川地震滑坡灾害评判标准[J].岩土力学, 2011, 32(2):403-410. doi: 10.3969/j.issn.1000-7598.2011.02.014 吴云, 张锐, 乐琪浪, 等.基于模糊数学和Geo-Studio的滑坡稳定性综合评价[J].科学技术与工程, 2017, 17(23):168-173. doi: 10.3969/j.issn.1671-1815.2017.23.027 唐亚明, 程秀娟, 薛强, 等.基于层次分析法的黄土滑塌风险评价指标权重分析[J].中国地质灾害与防治学报, 2012, 23(4):40-46. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGDH201204007.htm 邱曼, 魏云杰.基于层次分析法的叶城二牧场地质灾害危险性评价[J].防灾减灾学报, 2019, 35(3):9-14. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DDYJ201903002.htm 张征.环境评价学[M].北京:高等教育出版社, 2004. 许树柏.实用决策方法——层次分析法原理[M].天津:天津大学出版社, 1988. 汪荣鑫.数理统计[M].西安:西安交通大学出版社, 1986. 李瑞敏, 殷志强, 李小磊, 等.资源环境承载协调理论与评价方法[J].地质通报, 2020, 39(1):80-87. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200108&flag=1 曾毅, 项广鑫, 蒋星祥, 等.基于国土空间自然适宜性的三类空间划分方法[J].地质通报, 2020, 39(1):138-145. http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20200116&flag=1 -

期刊类型引用(11)

1. 朱慧,肖斌. 基于GIS的地质资料数字化管理系统设计与实现. 江西科学. 2024(05): 1055-1059 .  百度学术

百度学术

2. 高学正,孔昭煜,商云涛,李晓蕾,齐钒宇,张波. 基于地质成果现状的基础地质调查发展策略研究. 地质通报. 2024(10): 1881-1891 .  本站查看

本站查看

3. 邵燕林,王一鸣,曾齐红,胡忠贵,魏薇. 三维地理场景下基于地质特征的数字露头空间检索方法. 科学技术与工程. 2023(11): 4519-4526 .  百度学术

百度学术

4. 徐飞,唐丽伟,魏凯,焦玉国,王延岭,尹衍鹏,陈葛. 山东省泰安市山水林田湖草生态保护修复工程平台设计与实现. 山东国土资源. 2023(12): 39-48 .  百度学术

百度学术

5. 袁献忠,马成功,彭竞飞,陈玮. 基于主成分分析的跨平台消息实时协同共享系统设计. 电子设计工程. 2022(02): 147-150+155 .  百度学术

百度学术

6. 罗旭红,付丛振. 基于云计算平台的建筑工程概算信息管理系统. 自动化技术与应用. 2022(03): 171-176 .  百度学术

百度学术

7. 赵传玉. 国内地质资料管理前沿热点与发展趋势探讨. 中国矿业. 2022(07): 25-36 .  百度学术

百度学术

8. 杨小梅. 基于大数据的资料信息管理服务系统设计. 信息与电脑(理论版). 2022(16): 108-110 .  百度学术

百度学术

9. 齐钒宇,李晓蕾,高学正,孔昭煜,张波,商云涛. 基于地质资料开发利用的地质数据库体系构建与应用研究. 自然资源信息化. 2022(06): 25-33 .  百度学术

百度学术

10. 殷建. 基于时空数据模型的地籍信息管理系统设计. 技术与市场. 2021(11): 139-140 .  百度学术

百度学术

11. 赵文艳. 我国地质资料研究综述. 兰台世界. 2021(S2): 72-75 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(5)

下载:

下载: