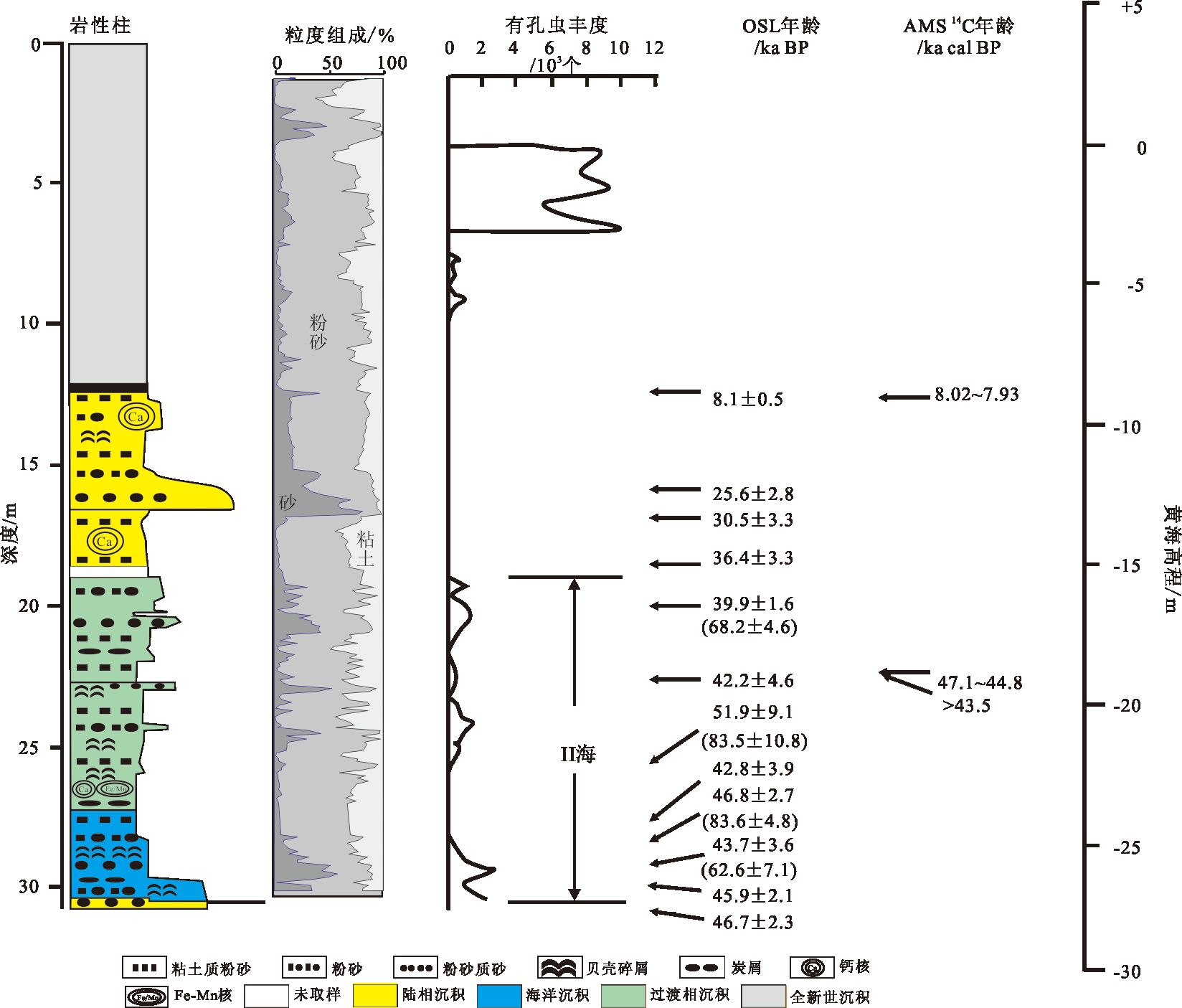

Identification and OSL ages of the Second Marine Bed in Bore-hole QX02 along the western coast of Bohai Bay

-

摘要:

以渤海湾沿海低地的QX02孔为研究对象,进行了沉积岩石学分析和底栖有孔虫统计,结合加速器质谱14C测年和光释光(optically stimulated luminescence,OSL)测年,探讨了该孔记录的第Ⅱ海相层埋深和形成时代。第Ⅱ海相层厚度11.4m,记录相对海面高度-26.83~-15.43m。AMS 14C年龄表明,Ⅱ海形成于MIS 3早期、甚至更早。OSL年代学研究显示,Ⅱ海样品等效剂量离散度较高,并且主要集中在2个区间,计算得到新、老2个年龄阶段。基于OSL测年原理的常规判断,认为较老的83.5~62.6ka阶段系受曝光不充分组分的影响,通常采用较年轻的51.9~39.9ka阶段为QX02孔的Ⅱ海沉积年龄。但是,较老的一组年龄从新的视角,暗示了可能的原始沉积过程及相应的海侵发生时间,因而具有重要的年代学和沉积学意义。

Abstract:Alternation of marine and terrestrial sediments from Core QX02 along the western coast of Bohai Bay was recognized using lithological characteristics and quantity of benthic foraminifera analysis. Timing of the second marine bed, 11.4m thick, corresponding to a relative sea level of -26.83~-15.43m, was determined by both AMS 14C and OSL dating methods. The AMS 14C dates demonstrated that the second marine bed was deposited during the early Marine Isotope Stage 3 and even earlier. De distribution of typical sediments from the second marine bed was over-dispersed, and two distinct populations could be observed, which yielded a young age range of 51.9~39.9ka, and an old age range of 83.5~62.6ka, respectively. According to the principle of OSL dating, the old fraction obtained from De distribution was limited by the poorly bleaching and, in turn, the fraction of relative young ages was commonly adopted. However, it is plausible to have a clue from the cluster of the older ages that there would be an original sedimentary process and a corresponding timing of marine transgression.

-

Keywords:

- OSL dating /

- the Second Marine Bed /

- western coast of Bohai Bay

-

欧盟是具有重要国际影响的区域一体化组织,也是世界最大的经济体。近几十年来,通过实施一系列环境政策、规划和行动,欧盟及各成员国的环境状况得到了显著改善,各项环境指标稳步上升,国际影响越来越大,成为世界环境保护与可持续发展的主要倡导者和推动者。在欧盟一体化环境政策的推动下,欧盟环境地质调查与科学研究取得了快速发展,在服务和支撑欧盟资源、环境与生态管理中发挥了重要作用。欧盟作为区域性组织,地质环境管理与环境地质科学研究一体化程度不断加深,同时28个成员国资源环境差异很大,各国环境地质科学研究又各具特色。欧盟及各成员国环境地质科学研究积累了大量先进的理念、经验和做法,有很多值得中国参考和借鉴。

1. 欧盟环境管理基本理念与环境地质科学研究组织架构

欧盟是世界上率先完成工业化的地区。工业化为欧盟创造巨大物质财富的同时,也给经济社会带来了严重的资源耗竭、环境污染和生态退化问题。1972年,欧共体首次就环境保护达成政治共识,并于次年启动第一轮环境行动计划,拉开了欧盟环境治理的序幕[1]。随着环境行动计划的持续推进,欧盟环境管理基本理念不断更新、政策目标不断演进、实施一体化程度不断加深。2010年,欧盟发布了未来10年经济发展战略——“欧盟2020”,提出推动经济实现智慧型、可持续与包容性增长[2]。按照这一战略,欧盟先后启动了“地平线2020”科技创新框架计划和第七环境行动计划,明确了环境科学研究与环境治理的工作方向和重点[3-4]。

欧盟第七环境行动计划体现了新的环境管理基本理念:自然资本、资源效率、政策一体化等。生态系统既为经济发展提供了土地、矿产、水等资源,又为经济社会提供了空气净化、水分调节、废物处理等生态服务,是经济繁荣与民生富足的必要条件,是社会经济发展不可缺少的自然资本。忽视自然资本保护,盲目追求经济的快速发展,最终将导致生态系统崩溃,从而对经济社会造成毁灭性破坏。欧盟认为,保持自然资本存量的稳定和生态服务的持续供给,才能维持经济社会的可持续发展。保持自然资本存量的稳定,一方面要加强环境保护与管治,涵养和增强自然资本;另一方面要提高资源利用效率,减少自然资本消耗。在全球化大背景下,随着越来越多发展中国家工业化的启动与推进,资源竞争加剧,资源价格攀升,传统工业经济发展的成本将不断加大。为了增强欧盟经济竞争力和保护自然资本,欧盟将提高资源效率作为其旗舰行动之一,推进经济增长与资源使用逐渐“脱钩”。由于生态系统和流域具有跨国界性,伴随着区域一体化和全球化,各国经济发展对相互之间的资源、环境与生态的影响不断加大。为了防止各国经济与社会发展政策对环境产生损害,欧盟推行环境政策的一体化:①将环境保护要求融入到工业、农业、渔业、能源、运输、贸易等其他部门政策之中;②实施资源、环境和生态综合管理政策;③强化欧盟、成员国、地方政府和非政府组织之间的协调与合作。

环境地质调查与研究是欧盟环境科学研究的重要组成部分。承担欧盟环境地质调查与研究的机构大致可划分为3个层面(图 1):①欧盟层面,包括欧盟委员会下设的环境总司、研究与创新总司、联合研究中心等机构,制定欧盟层面的环境地质科学战略、规划或行动计划,开展欧盟层面重大科学问题研究,建设专业领域门户或信息中心;②成员国层面,包括28个成员国地质调查局或资源研究机构,承担欧盟和本国相关的环境地质调查与研究任务;③非政府组织层面,包括欧洲地质调查局协会、欧洲地质学家联盟等,承担跨国、跨学科、跨领域环境地质研究任务,搭建欧洲地质知识平台等。欧洲地质调查局协会等非政府组织在很大程度上弥补了欧盟层面缺乏地质调查机构的不足,有力支撑了欧盟地球科学领域重大问题的决策咨询和科学研究[5]。

2. 环境地质科学研究现状

2.1 地质填图

欧盟地区地质填图工作始于19世纪初,随着社会经济发展的需要,地质填图内容不断丰富和拓展。截至目前,欧盟已基本完成了中小比例尺(1:100万、1:50万、1:25万或1:20万)的地质填图,英国、法国、德国等国家1:10万、1:5万地质填图已基本完成[6]。在基础地质填图的基础上,各国开展了水文地质、工程地质、自然灾害等环境地质调查与填图工作。总体而言,欧盟各国已基本完成了1:25万或1:20万水文地质填图工作,1:20万以大比例尺(1:10万、1:5万、1:2.5万)的水文地质填图情况各国差异很大。

英国于20世纪70年代和80年代系统开展了含水层调查工作,编制形成了全国水文地质图系,包含1:62.5万~1:2.5万各种比例尺图件。基于以往水文地质调查资料和钻孔数据,近年来开展了全国1:5万水文地质图编图工作,目前已基本完成,即将提供给授权用户使用。瑞典除西北山区外,完成了1:25万水文地质填图,人口稠密区和地下水开发区完成了1:5万水文地质填图,目前正在开展其他地区的1:5万水文地质调查。捷克2008年编制完成了1:2.5万水文地质图和工程地质图,并作为全国1:2.5万地质图系的组成部分,2010年启动了地下水资源重新评价计划,采用建立的模型对全国地下水资源进行评价。丹麦于1999年启动了为期10a的全国地下水填图计划,调查覆盖全国所有地下水含水层,占全国国土面积的37%,比例尺根据土地利用规划等要求确定,通过大比例尺调查,摸清各含水层结构、脆弱性和地下水质,建立地质和水文地质模型,划分地下水保护区[7]。波兰1995年之前完成了1:20万水文地质填图,1996-2004年完成了1:5万水文地质填图,编制完成了包含1069张图件的水文地质图系,主要反映了水文地质单元含水性能、地下水质、地下水动力学特征、钻孔、相关灾害等内容。奥地利2003年完成了1:50万水文地质图编制,2007年完成了1:20万水文地质图编制;阿尔巴尼亚1974年编制完成了1:20万水文地质图,1983年完成了第二版1:20万水文地质图;匈牙利1971年开始1:1万工程地质调查和填图工作;克罗地亚正在开展1:10万水文地质填图和工程地质填图工作。

在欧盟层面,在德国政府与联合国教科文组织的共同资助下,由德国联邦地球科学与自然资源研究所牵头,自1960年开始,经过50余年的努力,编制完成了1:150万欧洲水文地质图系,图系由25幅图及说明书组成,覆盖整个欧洲大陆和部分近东地区。1982年,欧共体环境总司组织编制了1:50万欧洲地下水资源图系,由38幅、148张图件组成,覆盖了比利时、德国、丹麦、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰和英国9个国家,包括含水层分布、含水层水文地质、地下水开采、地下水资源潜力4个主题[8]。2013年,在对1:150万欧洲水文地质图进行矢量化的基础上,Cornu等[9]编制了欧洲地下水生境分布图,反映与生物相关的地下水流、含水层孔隙大小和渗透性的空间变化。

2.2 环境与安全监测

2000年以前,各成员国根据各自需要建设环境监测站网,相互之间监测标准、内容、频率、数据格式均不同,难以满足欧盟环境政策实施的需要。2000年以来,欧盟致力于一体化环境监测站网建设,统筹部署监测资源,统一监测技术标准,统一为欧盟、各成员国、科学研究和公众提供环境监测信息。经过十多年的努力,目前欧盟形成了由全球环境与安全监测系统、水环境、自然灾害、海洋环境、土壤等监测站点组成的环境监测体系。

全球环境与安全监测系统(GMES)是由欧盟与欧洲航天局共同资助开展的地球观测计划,于2005年正式启动建设,目的是向政府部门、科研机构、企业提供环境污染、水灾、地质灾害、地震等可靠的、独立的环境与安全信息服务。监测系统由遥感卫星与陆地、海洋、大气等监测传感器组成,包括6个主要模块:大气监测、海洋环境监测、土地监测、气候变化监测、应急管理和安全管理。目前,土地监测、应急管理模块已经投入运行;大气监测、海洋环境监测模块进入预运行阶段。2013年,该项目更名为“哥白尼计划”,以扩大地球观测计划在公众中的影响力[10]。

2000年,欧盟发布了《水框架指令》,要求各成员国建设水环境监测站网,按照统一的标准化方法对地表水和地下水进行监测[11]。目前,欧盟共建成57300个地表水监测站和51400个地下水监测站,其中地下水水量(以地下水位为主)监测站28970个、地下水水质监测站34970个,有部分监测站既监测水量,又监测水质。28个成员国中,英国水环境监测站数量最多(12807个),其次是意大利(8311个)、德国(6688个)、丹麦(6085个)。地下水监测站主要分布在中欧地区,北欧地区分布较少(图 2)。从单位面积地下水监测站数量看,最高的是马耳他,每1000km2分布120个地下水量监测站;其次是奥地利(40个)、斯洛伐克(31个)、德国(25个)。

在GMES支持下,欧盟于1999年启动了欧洲地形变灾害监测计划。该计划利用永久散射体雷达干涉(PSI)遥感技术,通过距离地球800km处的欧洲航天局人造卫星精确地探测细微的地面运动。基于地面运动监测数据,获得火山、地震、地面沉降、滑坡、采矿塌陷等变化信息,为地质灾害防灾减灾提供准确的数据支持。通过3个阶段计划的实施,目前已查明了欧洲构造运动、沿海低地沉降、滑坡、地下水开采引发的地面沉降、废弃矿山地面塌陷等地质灾害。

根据“土壤保护主题战略”,欧盟委员会于2009年启动了“欧洲流域土壤变化”项目,对以土壤为核心的地球关键带进行长期观测,监测内容主要包括陆地-大气水碳转化、土壤含水量变化、孔隙水化学、地表水-土壤水-地下水转化、土壤长期演化等。

2.3 机理研究

基于自然资本的理念,欧盟认为,地下水不仅为经济发展提供了所需的水资源,而且作为生态系统的重要组成部分为经济社会提供了必需的生态服务:维持地下水位,防止地面沉降;补给地表水;污染物净化与过滤;热能储存介质等[12]。近年来,欧盟地下水科学研究重点包括地下水环境作用、地下水生态系统、污染物污染机理研究等。Wendland等[13]基于含水层岩相、水文条件、水动力条件研究提出了欧洲含水层生境分类;Hahn等[14]提出了地下水生境分类的层次模型:宏观尺度,群落受生物地理特征影响;中观尺度,受含水层的水文地质条件控制;局域尺度下,群落取决于与地表水的水文交换及相应的氧气和营养物的补给;Griebler等[15]针对地下水生态系统状态评估、自然背景值、生物指标进行了研究,提出了地下水生态系统生态评估概念框架。地下水污染方面,重点开展了氮、磷等有机污染研究。Folkard等[16]对英国境内209个供水井中的挥发性有机污染物进行了调查,发现TCE和PCE是最主要的有机污染物;Cavallero等[17]发现工业原料和废弃物是造成意大利米兰地区地下含水层严重有机污染的主要原因;Keuskamp等[18]提出了欧盟尺度地下水氮迁移转化模型。

欧盟土壤保护专题战略将地质灾害列为危害土壤的8种威胁之一,加强了滑坡等地质灾害机理研究,重点包括滑坡诱发机制与滑动过程研究,不同规模、强度、发生机制的滑坡风险定量评估方法研究,气候变化、人类活动和政策变化对滑坡风险模式的研究,滑坡风险管理策略(包括风险降低措施和预防措施)研究,早期预警系统、遥感监测技术研发等[19]。为了推进不同空间尺度的地质灾害风险评估与区划研究,欧盟实施了安全国土计划,以提高各成员国地质灾害评价与风险评估能力。欧盟委员会联合研究中心对各成员国地质灾害数据库建设情况进行了梳理,认为6个国家的地质灾害数据库可以支持风险分析,14个国家的地质灾害只能支持易损性分析,需要补充大量信息才能开展欧盟层面的地质灾害风险区划[20]。欧盟还提出了综合性地质灾害控制与管理的概念,通过建立综合性地质灾害(地面塌陷、滑坡、泥石流、火山、地震等)预警系统,提升地质灾害应对水平和能力。

2002年欧盟环境行动计划确立了应对气候变化为未来优先发展的目标,并于2009年颁布CO2地质储存指令,有力地推进了CO2地质储存机理与技术研究。近年来,开展了欧洲CO2点源、基础设施及地质储存的GIS编图,评价了欧洲深部咸水含水层、油气构造与煤层中CO2的地质储存能力。在此基础上,研发了各种CO2的捕获与储存技术,包括从工业能源消耗中分离CO2技术、CO2运输技术、石油天然气田或咸水含水层储存技术。2009年,世界首座燃煤氧燃烧捕获CO2地质储存发电厂示范项目在德国的Spremdurg建成运营,捕获的CO2通过公路气罐车运往Ketzin的研究试验基地,注入地下咸水含水层[21]。

3. 环境地质科学发展战略重点

在“欧盟2020战略”指导下,近年来欧盟先后制定和发布了一系列各领域发展战略或行动计划。涉及环境地质调查与科技研究的发展战略如图 3所示。结合相关成员国地质调查部门科学发展战略,概括出欧盟在环境地质科学领域的战略重点。

(1)强化全面和持续的地质环境统一监测

欧盟认为,环境监测是推进环境政策实施、提高环境管理效率的重要工具,准确、可靠、及时的监测数据是编制环境规划的必备基础和确定环境状态是否达到规划目标的重要依据。尽管过去在环境监测网络建设和统一监测技术标准方面已经取得了长足的进展,但欧盟认为,在监测网络能力建设、监测内容规范化等方面还有很大的提升空间。为了提升地球环境遥感监测能力,“哥白尼计划”将研发发射Sentinel-1~Sentinel-5五组专用卫星:Sentinel-1用于提供陆地和海洋全天候雷达图像,Sentinel-1A已于2014年4月发射升空,Sentinel-1B计划于2015年发射;Sentinel-2用于提供陆地高分辨率光学影像,计划于2014年发射第一颗卫星;Sentinel-3用于提供陆地和海洋高精度光学、雷达和测高数据;Sentinel-4和Sentinel-5用于提供大气成分监测数据。在已运行土地监测和应急管理模块的基础上,“哥白尼计划”拟加快推进大气监测、海洋环境监测和安全管理模块正式投入运行。继续推进地表水、地下水综合监测,重点推进监测工作滞后的成员国(如保加利亚、罗马尼亚等)加强监测网络建设;加强饮用水源地保护区、依赖于地表水和地下水的生态系统、地下水生境保护区等重点区域的地表水、地下水监测;加强和完善地表水、地下水体中的生物监测内容。

(2)推进重点地区三维地质填图与模型构建

地球系统由复杂的三维地质骨架与动态的地质过程组成。以二维平面图为主体、辅以少量剖面图的传统地质图件,由于缺少或丢失了大量深部地质信息,难以准确反映自然地质实体。为了满足欧盟水资源管理、自然灾害防治、资源开发等的需要,越来越多的地质调查机构开始从传统的二维地质调查向三维/四维地质调查转变(图 4)。英国、荷兰、丹麦等国已经取得了实质性进展,研制形成了三维地质建模软件并构建了典型区域的三维地质框架模型[23]。英国地质调查局(BGS)于2012年采用GoCAD软件建立了全国1:100万三维地质模型,由121条深度为1.5~6km的地质剖面组成,剖面总长度超过20000km,覆盖341个地质单元,均赋予了相关的水文地质性质参数(渗透系数、给水度等)。BGS计划采用GSI3D软件推进重点地区1:5万和1:1万精度的三维地质建模工作,目前已完成了Thames盆地三维地质与水文地质建模,近期的重点工作区域包括Clyde盆地、Manchester与Lower Mersey Corri-dor、Swansea-Port Talbot、Belfas等,其目标是:到2020年建成英国多尺度、参数化三维地质模型,主要参数包括渗透性、水力传导系数、孔隙度、给水度、力学参数、裂隙指标等[23]。法国地质调查局(BRGM)2013-2017年科学战略提出实施法国地质参考平台计划,为社会提供连续的、均一的、不断更新的三维地质信息。荷兰地质调查局将在数字三维地质模型和区域水文地质信息系统的基础上继续推进地下水模拟系统的建设。

![]() 图 4 英国地质调查局地质环境建模平台构建框架(据参考文献[22]修改)Figure 4. The framework to design a geological environmental modeling platform of the British Geological Survey (according to the British Geological Survey)

图 4 英国地质调查局地质环境建模平台构建框架(据参考文献[22]修改)Figure 4. The framework to design a geological environmental modeling platform of the British Geological Survey (according to the British Geological Survey)(3)推进河流盆地水资源综合管理研究

2000年实施的欧盟《水框架指令》首次提出,以河流盆地为单元开展水资源综合管理,通过实施河流盆地管理规划改善土地利用、治理水土污染、控制废物排放、提升资源管治能力,促使地表水和地下水向良好的生态状态和化学状态转变。2012年发布的《欧盟水资源保护蓝图》进一步明确河流盆地综合管理的远景目标:保障水质良好的淡水资源可持续利用与公平利用,支撑社会经济、环境与生态的可持续发展。为了确保“良好生态状态”目标的实现,欧盟要求加强地表水和地下水的生态功能研究。依赖于地表水或地下水的生态系统要保持正常运行并持续提供生态服务,需要足够的“生态水流”予以支持。在地表水和地下水生境类型、生态状态评估标准、生态指标研究的基础上,提出生态水流的定义和计算方法,为编制下一轮河流盆地管理规划提供科学依据。加强地表水、地下水相互作用和转化研究,准确评价河流盆地及其子流域的水资源量。推进气候变化对地表水和地下水的影响和水资源脆弱性研究,为应对气候事件(洪水、干旱等)提供依据。

(4)加强生态地质环境恢复与保护研究和技术研发

2013年发布的《第七环境行动计划》提出了欧盟环境保护的目标:保护、涵养和增强欧盟自然资本;支撑欧盟经济转型为资源高效、绿色、有竞争力的低碳经济;保护居民免受环境压力与健康风险。针对农业开发环境问题与洪水灾害,加强河流缓冲带与绿色基础设施研究,通过恢复沿岸生境、湿地、洪泛滩区等生态系统,为自然水文过程留出更多的生态空间。针对污染或退化的土壤,加强生态修复技术研发与应用研究,促进污染场地的修复与治理;加强土壤侵蚀与氮、磷等有机物质运移转化机理研究,降低化肥、农药、工业废水排放对土壤环境的影响。针对化石燃料对环境的负面影响,开展不同类型的CO2地质储存技术研发和工程示范,提高CO2捕获率,降低捕获与储存成本,提高CO2地质储存的长期稳定性、安全性和可靠性。针对滑坡灾害的负面影响,加强气候变化、人类活动等诱发因素对滑坡触发机制、过程和阈值研究,研发滑坡监测与预警关键技术,开发不同尺度滑坡风险定量评估与管理工具,为政府与社会提供灾害风险管理指南。针对资源利用,研究水、土地、矿产资源利用效率评估方法与技术,通过资源效率评估推进企业与社会集约节约利用自然资源。

4. 对中国的启示

基于欧盟地区地质环境科学现状与发展战略,针对中国地质环境调查工作提出如下建议。

(1)加强地质环境生态服务功能评估。生态系统既为经济社会提供了水、土、矿产等所需的自然资源,又为经济社会提供了涵养水源、保持水土、净化水质、减轻自然灾害等生态服务。过去注重自然资源的开发利用,忽视了生态服务的保护与增强,导致资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化。欧盟提出的自然资本理念,既重视生态系统的资源属性,又注重生态系统的生态属性,强调环境管理的目标是保持与增加自然资本存量。中国共产党的十八届三中全会提出推进形成自然资源资产产权制度,目的是加强自然生态空间的保护与管理,这与欧盟的自然资本理念在目标上一致。解决中国所面临的资源、环境与生态问题,需要以自然资本理念为指导,加强地质环境的生态功能调查与评估。在调查评价地下水的资源属性的同时,加强地下水在维持湿地、支撑植物生长、防止海水入侵、防止地面沉降等生态服务中的作用评估,评价生态系统保护和涵养所需的生态水流数量;在调查评价土壤元素含量的同时,加强土壤在存蓄水量、净化污染物、储存CO2等生态服务中的作用评估;在调查矿产资源的同时,评价矿产资源在保持生态系统稳定性和完整性中的作用。

(2)推进专业监测站网融合,加强统一的地质环境监测体系建设。通过对航天、水资源、海洋、灾害管理等监测资源的整合,欧盟形成了一体化的环境监测体系。通过卫星遥感数据与地面监测数据相结合、后台监测站网与前台监测信息系统相结合、信息技术人员与环境专业人员相结合,环境监测体系在欧盟环境管理中发挥了越来越大的作用。通过对监测项目进行评估,欧盟认为,环境监测是提升环境管理能力的重要工具,其成本远低于与其所产生的巨大效益。中国在地质环境卫星遥感监测方面还很薄弱,地下水监测、地表水监测、土壤监测、灾害监测各行其是,难以互联互通。随着中国国土空间统一管理和自然资源统一监管制度的建立,统一的地质环境监测信息需求日益凸显。为了满足地质环境管理的需要,一方面要大力加强专业监测站网建设,另一方面要推进专业监测资源融合,互为补充和支持,为地质大数据时代的到来提供实时、准确、全面的地质环境监测数据。

(3)开展地球关键带三维地质调查与监测。将地球关键带作为调查的重点靶区之一,根据地下水管理、地质灾害防治的需要,以土壤、包气带、含水层为重点,开展基础地质和水工环地质综合调查,建立近地表圈层三维地质框架。选择基础条件较好的小流域建设地球关键带观测站,为地质学与水文学、土壤学、生态学等学科的融合搭建一个开放平台,奠定与国际地学界开展地球关键带科学合作研究的基础。

(4)加强地质环境事件快速响应基础研究。及时、准确、可靠的科学信息是政府启动和实施突发性地质环境事件应急管理的基础。开展突发性环境事件和自然灾害监测、科学研究和预警技术研发,是美国地质调查局、欧盟根据国家需求提出的重要战略任务之一。近年来,中国在突发性地质灾害快速响应体系建设方面取得了显著进展,但是在地质环境事件快速响应基础研究方面还很薄弱。开展地质环境事件时空分布规律和发生机制研究,提升地质环境事件识别能力,明确启动快速响应的条件;依托地质环境监测网络,提高突发性地质灾害预警能力;应对石油泄漏、有毒物质污染、自然灾害诱发的水质退化事件,建立完善合作快速响应机制;加强灾中和灾后现场数据采集,为编制灾害治理方案提供科学依据。

致谢: 美国地质调查局丹佛中心光释光实验室提供测年数据、并开展讨论,德国莱布尼兹地球物理研究所博士研究生李琰提出修改意见,一并致谢。 -

表 1 QX02 孔AMS 14C 测年材料和结果

Table 1 AMS 14C dating materials and results of Borehole QX02

野外编号/QX02- 实验室编号/Beta- 深度/m 高程/m 测年材料 δ13C/‰ 惯用年龄/BP 校正年龄/ka cal BP 2σ 概率 14C -10 333333 12.4 -3.41 泥炭 -26.3 7140±40 8.02~7.93 0.92 14C -35 384667 22.8 -14.93 P. laevis -2.8 42850±600 47.1~44.8 1 14C -36 384668 22.8 -14.93 P. laevis -5.6 > 43500 表 2 QX02 孔OSL 测年结果

Table 2 OSL dating results of Borehole QX02

样品编号 取样深度/m 含水量a K /% U/10-6 Th/10-6 宇宙射线Gy/ka 剂量率Gy/ka 等效剂量/Gy 测片数量b De离散度 年龄/ka *QX02-1 1.58-1.63 23 (83) 2.49 ± 0.05 2.41 ± 0.12 8.66 ± 0.43 0.17 ± 0.01 2.26 ± 0.07 - - - - QX02-9 7.26-7.31 31 (68) 2.09 ± 0.04 1.68 ± 0.09 8.73 ± 0.44 0.08 ± 0.01 2.01 ± 0.06 15.2 ± 0.6 16 (20) 13.2 7.6 ± 0.4 QX02-14 12.39-12.44 18 (51) 2.03 ± 0.04 2.38 ± 0.12 9.53 ± 0.48 0.05 ± 0.01 2.30 ± 0.07 18.6 ± 1.0 20 (20) 13.2 8.1 ± 0.5 QX02-18 15.81-15.86 16 (53) 2.20 ± 0.04 1.73 ± 0.09 9.02 ± 0.45 0.03 ± 0.01 2.24 ± 0.07 57.3 ± 6.3 16 (20) 15.7 25.6 ± 2.8 QX02-21 16.80-16.85 17 (66) 2.01 ± 0.04 2.11 ± 0.11 10.1 ± 0.51 0.04 ± 0.01 2.06 ± 0.06 62.8 ± 6.5 5 (15) 34.4 30.5 ± 3.3 QX02-23 18.45-18.50 11 (64) 1.94 ± 0.04 1.63 ± 0.09 9.18 ± 0.46 0.03 ± 0.01 1.93 ± 0.06 70.3 ± 5.3 13 (20) 32.9 36.4 ± 3.3 QX02-24 19.78-19.83 15 (49) 2.34 ± 0.04 1.78 ± 0.09 8.84 ± 0.42 0.03 ± 0.01 2.39 ± 0.08 95.3 ± 2.3 10 (15) 34.1 39.7 ± 1.6 163.1±6.0c 5 (15) 14.8 68.2±4.6c **QX02-27 22.64-22.69 18 (64) 2.28 ± 0.04 2.17 ± 0.12 9.31 ± 0.47 0.02 ± 0.01 2.22 ± 0.07 93.7 ± 8.0 9 (12) - 42.2 ± 4.6 *QX02-28 23.52-23.97 26 (88) 2.16 ± 0.04 1.95 ± 0.10 7.84 ± 0.39 0.02 ± 0.01 1.79 ± 0.06 - - - **QX02-30 25.67-25.72 25 (68) 2.53 ± 0.05 1.84 ± 0.09 11.4 ± 0.57 0.02 ± 0.01 2.37 ± 0.08 123.0 ± 21.2 2 (5) 22.5 51.9 ± 9.1 197.9±12.5c 3 (5) 83.5±10.8c **QX02-33 27.75-27.80 25 (69) 2.42 ± 0.04 2.49 ± 0.12 9.68 ± 0.48 0.02 ± 0.01 2.30 ± 0.07 98.4 ± 8.3 11 (15) 28.2 42.8 ± 3.9 **QX02-34 28.39-28.44 22 (66) 2.66 ± 0.05 3.05 ± 0.15 11.5 ± 0.58 0.02 ± 0.01 2.65 ± 0.09 124 ± 6.1 9 (14) 30.6 46.8 ± 2.7 221.4± 4.7c 5 (14) 83.6±4.8c QX02-35 29.11-29.16 18 (40) 2.11 ± 0.04 1.40 ± 0.07 7.62 ± 0.38 0.02 ± 0.01 2.22 ± 0.07 96.9 ± 6.8 9 (14) 30.4 43.7 ± 3.4 138.9±10.7c 5 (14) 62.6±7.1c QX02-36 29.80-29.85 17 (41) 2.37 ± 0.04 2.60 ± 0.13 9.14 ± 0.47 0.02 ± 0.01 2.68 ± 0.09 123.0 ± 4.1 15 (20) 17.0 45.9 ± 2.1 QX02-38 30.85-30.90 17 (64) 2.22 ± 0.04 2.13 ± 0.11 8.76 ± 0.44 0.02 ± 0.01 2.14 ± 0.06 99.8 ± 3.5 16 (20) 15.3 46.7 ± 2.3 注:*表示样品中未提取到10mm 以上的颗粒;**表示样品数量有限,每个测片使用样品量较少;a 括号内为样品饱和含水率,括号外为野外实测含水率,年龄计算采用饱和含水率的80%;b用于计算等效剂量的测片数,括号内为测量的测片总数;c为根据径向图谱中深灰色区域De计算的年龄 -

Jacobs Z. Luminescence chronologies for coastal and marine sedi-ments[J]. Boreas, 2008,37:508-535. doi: 10.1111/bor.2008.37.issue-4 Jacobs Z. Luminescence chronologies for coastal and marine sedi-ments[J]. Boreas, 2008,37:508-535. doi: 10.1111/bor.2008.37.issue-4

Mauz B, Baetenam C, Bungenstock F, et al. Optical dating of tidal sediments:potentials and limits inferred from the North Sea coast[J]. Quaternary Geochronology, 2010, 5:667-678. doi: 10.1016/j.quageo.2010.05.004 Mauz B, Baetenam C, Bungenstock F, et al. Optical dating of tidal sediments:potentials and limits inferred from the North Sea coast[J]. Quaternary Geochronology, 2010, 5:667-678. doi: 10.1016/j.quageo.2010.05.004

汪品先, 闵秋宝, 卞云华, 等. 我国东部第四纪海侵地层的初步研究[J]. 地质学报,1981(1):1-13. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE198101000.htm 王强, 李凤林. 渤海湾西岸第四纪海陆变迁[J].海洋地质与第四纪地质, 1983, 3(4):83-89. 阎玉忠, 王宏, 李凤林, 等.渤海湾西岸BQ1孔揭示的沉积环境与海平面波动[J].地质通报, 2006, 25(3):357-382. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20060360&journal_id=gbc 胥勤勉,袁桂邦,张金起,等.渤海湾沿岸晚第四纪地层划分及地质意义[J].地质学报,2011,85(8):1352-1367. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE201108010.htm 李建芬,商志文,王福,等.渤海湾西岸全新世海面变化[J].第四纪研究,2015, 35(2):243-264. 庄振业,许卫东,刘东生,等.渤海南部S3孔晚第四纪纪海相地层的划分及环境演变[J].海洋地质与第四纪地质,1999, 19(2):27-35. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HYDZ902.003.htm 王强,张玉发,袁桂邦,等.MIS 3阶段以来河北黄骅北部地区海侵与气候期对比[J].第四纪研究,2008,28(1):79-95. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DSJJ200801010.htm 陈宇坤,李振海,邵永新,等.天津地区第四纪年代地层剖面研究[J]. 地震地质, 2008, 30(2):483-993. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ200802006.htm 陈永胜,王宏, 裴艳东, 等.渤海湾西岸晚第四纪海相地层划分及地质意义[J].吉林大学学报(地球科学版), 2012, 42(3):747-759. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CCDZ201203019.htm 王福,陈永胜,李建芬,等.AMS 14C测年揭示的渤海湾沿海低地第Ⅱ海相层年龄[J].地质通报,2006, 25(3):357-382. http://dzhtb.cgs.cn/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20161007&journal_id=gbc 李德生.渤海湾及沿岸盆地的构造格局[J].海洋学报,1980,2(4):93-101. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SEAC198004008.htm 张洪涛,张训华,温珍河, 等.中国东部海区及邻域地质地球物理系列图[M].北京:海洋出版社,2010. 中国科学院海洋研究所海洋地质研究室.渤海地质[M].北京:科学出版社,1985. 赵华,卢演俦,张金起,等. 天津大直沽晚第四纪沉积物红外释光测年及环境变迁年代学[J]. 地质科学, 2002, 37(2):174-183. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZKX200202004.htm 阎玉忠,王宏,李凤林,等.渤海湾西岸晚更新世沉积的差异性特征[J].第四纪研究,2006, 26(3):321-326 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DSJJ200603001.htm Wintle A G. Luminescence Dating:Laboratory Procedures and Pro-tocols[J]. Radiation Measurements, 1997, 27:769-817. doi: 10.1016/S1350-4487(97)00220-5 Wintle A G. Luminescence Dating:Laboratory Procedures and Pro-tocols[J]. Radiation Measurements, 1997, 27:769-817. doi: 10.1016/S1350-4487(97)00220-5

Murray A S, Wintle A G. Luminescence Dating of Quartz Using an Improved Single-Aliquot Regenerative-Dose Protocol[J]. Ra-diation Measurements, 2000,32:57-73. doi: 10.1016/S1350-4487(99)00253-X Murray A S, Wintle A G. Luminescence Dating of Quartz Using an Improved Single-Aliquot Regenerative-Dose Protocol[J]. Ra-diation Measurements, 2000,32:57-73. doi: 10.1016/S1350-4487(99)00253-X

Murray A S, Wintle A G. The Single Aliquot Regenerative Dose Protocol:Potential for Improvements in Reliability[J]. Radiation Measurements, 2003,37:377-381. doi: 10.1016/S1350-4487(03)00053-2 Murray A S, Wintle A G. The Single Aliquot Regenerative Dose Protocol:Potential for Improvements in Reliability[J]. Radiation Measurements, 2003,37:377-381. doi: 10.1016/S1350-4487(03)00053-2

Galbraith R F, Roberts R G. Statistical aspects of equivalent and er-ror calculation and display in OSL dating:An overview and some recommendations[J]. Quaternary Geochronology,2012,11:1-27. doi: 10.1016/j.quageo.2012.04.020 Galbraith R F, Roberts R G. Statistical aspects of equivalent and er-ror calculation and display in OSL dating:An overview and some recommendations[J]. Quaternary Geochronology,2012,11:1-27. doi: 10.1016/j.quageo.2012.04.020

Prescott J R, Hutton J T. Cosmic ray contributions to dose rates for luminescence and ESR dating:large depths and long-term time variations[J]. Radiation Measurements,1994,23:497-500. doi: 10.1016/1350-4487(94)90086-8 Prescott J R, Hutton J T. Cosmic ray contributions to dose rates for luminescence and ESR dating:large depths and long-term time variations[J]. Radiation Measurements,1994,23:497-500. doi: 10.1016/1350-4487(94)90086-8

Southon J, Kashgarian M, Fontugne M, et al. Marine reservoir cor-rections for the Indian Ocean and Southeast Asia[J].Radiocarbon, 2002,44:167-180. doi: 10.1017/S0033822200064778 Southon J, Kashgarian M, Fontugne M, et al. Marine reservoir cor-rections for the Indian Ocean and Southeast Asia[J].Radiocarbon, 2002,44:167-180. doi: 10.1017/S0033822200064778

Reimer P J, Bard E, Bayliss A, et al. IntCal13 and MARINE13 ra-diocarbon age calibration curves 0-50000 years cal BP[J]. Radiocar-bon,2013,55(4):1869-1887. doi: 10.2458/azu_js_rc.55.16947 Reimer P J, Bard E, Bayliss A, et al. IntCal13 and MARINE13 ra-diocarbon age calibration curves 0-50000 years cal BP[J]. Radiocar-bon,2013,55(4):1869-1887. doi: 10.2458/azu_js_rc.55.16947

Stuiver M, Reimer P J. Extended 14C database and revised CALIB radiocarbon calibration program[J]. Radiocarbon, 1993,35:215-230. doi: 10.1017/S0033822200013904 Stuiver M, Reimer P J. Extended 14C database and revised CALIB radiocarbon calibration program[J]. Radiocarbon, 1993,35:215-230. doi: 10.1017/S0033822200013904

Shepard F.Nomenclature based on sand-silt-clay ratios[J].Journal of Sedimentary Petrology, 1954,24:151-158. http://cn.bing.com/academic/profile?id=2091974950&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn Shepard F.Nomenclature based on sand-silt-clay ratios[J].Journal of Sedimentary Petrology, 1954,24:151-158. http://cn.bing.com/academic/profile?id=2091974950&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

Wang F, Li J F, Chen Y S, et al. The record of mid-Holocene maximum landward marine transgression in the west coast of Bohai Bay, China[J]. Marine Geology,2015,359:89-95. doi: 10.1016/j.margeo.2014.11.013 Wang F, Li J F, Chen Y S, et al. The record of mid-Holocene maximum landward marine transgression in the west coast of Bohai Bay, China[J]. Marine Geology,2015,359:89-95. doi: 10.1016/j.margeo.2014.11.013

下载:

下载: